|

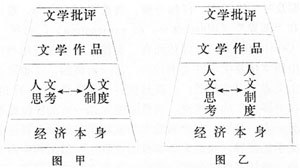

弁言 李达三教授对中西比较文学之范畴、方法及精神用力最深,先后写就很多有关写论文,并收集成书,由联经于一九七八年五月出版,此即“比较文学研究之新方向”巨著。笔者多年前于台大比较文学博士班时受业于李教授,修“比较文学之方法学”一课,初识比较文学之途径。今重读李著诸文章,获得启发甚多。本拟撰写一书评,发挥书中诸观念,以解李教授独自耕耘之孤寂。然而李著实为本文写作之媒剂,亦可谓本文之基础。本文错误偏颇之处,当自负文责,然本文仅属初探性质耳。 作者识 一九七八年十二月十四日于美国加州 (一) “比较文学”(Comparative Literature)本身尚是一个发展不久的文学研究。“比较文学”一直以欧洲为本位,研究欧洲各国文学的关系。一直到第二次世界大战结束,即使在美国的学院里,比较文学仍然是欧洲本位,连美国文学也被忽略,更遑论东方文学了。(1)渐渐地,著名的学者如韦勒克(Rene WelleK)、雷文(Harry Levin)、艾登保(Rene Etiembe)、符朗士(Horst Frenz)等开始积极注意东方,但在比较文学的领域里,东西比较文学研究仍占不到任何地位。然而,在美国学院里也有时召开东西比较文学的讨论,如在一九五四年,符朗士与安德逊(Geroge Anderson)在印地安那大学召开该校首届的东西比较文学会议(First Indiana University Conference on Oriental-Western Literary Relations)(2)。至于以中国及西方文学作为研究重心的“中西比较文学”,不妨以一九七一年七月在台北淡水淡江文理学院召开的第一届国际比较文学会议作为其升旗礼,而成为“比较文学”下的一环(3)。(当然,在此以前,许多在外国的中国学者的许多论文已属于中西比较文学的范畴。)然而,“中国比较文学学会”(台湾)的成立,则有待于一九七四年(4)。一九七五年八月“中国比较文学学会”召开第二届国际比较文学大会,中外学者济济一堂,极一时之盛。(5此后,每年举行国内的比较文学会议,在规划方面似乎已大事底定。在此时刻,正宜对“中西比较文学”的范畴及方法,作一探讨,这样或有利于其将来的发展。本文即拟对此课题作初步的试探。旨在抛砖引玉,希望能引起学者们深入的探讨。 “中西比较文学”既属于“比较文学”的一环,所谓他山之石,可以攻错,我们不妨检讨一下一向以西方诸国文学为研究重心的“比较文学”(我们实不妨名之为西方比较文学),取其长而补其短,然后对“中西比较文学”作初步的定位。主要目的既在检讨西方比较文学的范畴与方法,也就不必对其作通盘的细节的历史考察。最捷当的方法,莫如从所谓法国派与美国派之争起,作为我们讨论的起点。如我们前述,比较文学一向以欧洲文学为中心,更以法国为主,渐形成为法国为中心而讨论其与欧洲诸国的文学关系,有相当强烈的国家主义倾向。而其研究方法注重影响,尤重事实性文学传播及接受,仅作文学外环的研究(6),遂引起美国比较的不满。一九五八年九月在教堂山(Chapel Hill)举行的第二届国际比较文学会议(Second Congress of The International Comparative Literature Association),法国派与美国派的衡突便强烈地展开,尤以韦勒克《比较文学的危机》(“Comparative Literature Today”)一文,引起争论,被目为美国派的宣言。对于这次法国派与美国派的争执,任麦(Henry Remak)事后同时写就互为补充的两篇文章,有很公允的评论及建议。这两篇文章就是《比较文学在十安路口中:诊断、治疗与指测》(“Comparative Literature at the Crossroads:Diagnosis,Therary and Prognosis”,YCGL,IX’1960)C EY 《比较文学:其定义及功能》(“Comparative Literature,its Definition and Function”,1961)。我现在就以这两篇文章作为讨论的基础,旁及其他有关文章,以探讨比较文学的范畴与方法,探讨法国派与美国派的得失,探讨任麦所提出的折衷与建议,并检讨其他的可能途径。任麦在《比较文学:其定义及功能》一文中,开宗明义地说: 比较文学是超越国界的文学研究,是研究文学及其他学科的相互关系,如文学与诸种艺术(如绘画、雕刻、建筑、音乐等)的关系,文学与诸种社会科学(如政治、经济、社会等等)的关系。简言之,比较文学是把一国的文学与另一国或多国的文学作比较的研究,以及把文学与其他表现方式作比较的研究。 如此,照任麦的看法,比较文学有二范畴。其一是诸国文学间的比较研究,其二是文学与其他学科的比较研究。美国派是承认这二范畴,但法国派仅承认第一范畴虽感兴趣,然却反对把第二范畴归入比较文学。最大理由是:第一范畴与第二范畴的研究是截然不同的,没有什么有力的逻辑把两者连为一体而置于一名目下。后者的研究,与其名之为比较文学,倒不如名之为比较艺术或和科际的比较研究。把两者分开,才能眉目地见出比较文学的特质,才能使比较文学在大学院中成为一界定清晰富有尊严的学科,而非混杂不清的。就比较文学的二大范畴而言,笔者是服膺于法国派。 法国派与美国派除了对比较文学的范畴有异见外,两者对比较文学的方法及旨趣上,亦有所不同,这里所谓的法国派,是指梵第根(Van Tieghem)、迦里(Jean-Marie Carre)、基亚(Marius-Fransois-Guyard)等比较文学者所提倡的学派。他们爱处理凭客观事实可寻得答案的问题,提倡“影响研究”(Influence Study),偏重资料(Source)的发掘。因此,他们不甚赞许仅仅指出异同或乐于概括而简化的所谓综合(Synthesis)的比较研究。任麦批评这种影响研究过于偏重资料的发掘,而忽略了真正值得注意的文学问题:对外来的影响,受影响国的文学保留了什么而排斥了什么呢?这些新的外来东西为什么以及如何被吸引及溶为一体于影响国的文学中?这影响与吸引究竟获得了什么成就?(8)笔者完全同意任麦的看法,影响研究应从狭窄的资料发掘进入保留、排斥、吸收、变化、融会、贡献等一系列的内在的影响过程,凭此以洞察文学的创作过程及文学史的演变。如此,影响研究才是名副其实,有其真正的价值。(9)任麦进而批评法国派对“综合”(Synthesis)之视为畏途为过于谨慎。任麦强调“综合”的重要性,以为是研究的指南。任麦说:“我们必须要有综合(Synthesis),否则,文学研究就得永远囿于破碎不全与孤离的劣境”。(10)似乎,任麦有着罗马大帝国欧洲一统的观念在其思维的深层。事实上,欧洲诸国虽基本上承继希腊罗马基督教的文化传统,但自罗马大帝于文学上的也是如此。就以文学上的浪漫主义(Romanticism)为例,欧洲诸国就有着显著的差异。(11)当然,较之东西文化及其文学,其差异当然少,而获得“综合”的可能性较高了。综合诚重要,关键是所获得的综合是表面的呢?还是深度的呢?是勉强的呢?还是自然的?如果先有了“综合”作为“指南”,硬要把“综合”凑出来,那是不仅无益而是有害的,毋宁顺其自然,能有“综合”诚佳,达不到综合也无所谓。 法国派的主张、得失及其潜能已略如上述。现要我们来探讨美国派。从美国派学者的文章看来,似乎重要攻击法国派,指出其流失,以反为立,而对自身理论的建设与提出,似乎没有大事擂鼓,旗帜不甚分明。大致说来,美国派对法国派略成对立,主张:(一)比较文学的内在研究,注重其“文学性”(literariness),主张文学史与文学批评不可分家。此点是韦勒克“比较文学的危机”一文的重点。(二)主张扩大比较文学的范畴,没有“影响”下两国文学中的诸作品,如果有类同性(affinity)的话,亦可作比较,这就是美国派的类同研究(resemblances or affinities analogies without contact)。(三)提倡问题式的平行研究(Parallelism),如对两国以上的文类、主题、神话、表现技巧等作平行与对照(Contrast)的研究。诚然,美国派的主张,使比较文学的疆域大为扩张,然而,在实行却是陷阱重重的,很容易流于主观主义与印象主义(Subjectivism and impressionism)(12)。比较文学上的美国派,是深受“新批评”(New Criticisn)的启发。比较文学美国派的流失,也就是新批评的流失。“新批评”继承了俄国形式主义(Formalism)把“形式”从社会、时代、作者的意识型态相激荡的作品中分割出来而视作一抽象的实体来分析,是反历史的(anti-historical)。(13)无可讳言,“新批评”易有这种流失,但如谨慎处理,加入历史的意识,则未尝不可。诚如雷文所辩护:“一些马克思文学批评主义者恶意地仅从他们对新批评的过分简化了的印象式的认识了出发而谓新批评是反历史的。事实上,如果直接审察我们文学批评的产品,他们就会看到在我们的批评里,历史主义(historicalism)仍然是占较大的比重。他们就会看到美国的一些学者们对社会学、对意识型态、甚至对马克思主义加以严肃的考虑与注意。我们尝试把比较置于特定的时空里。”(14)换言之,新批评是可以与历史主义合而用之,在历史的时空里作文学性的、分析性的研究。是否能运用得宜,那就有赖于批评者对历史的认识以及对历史的遵循的程度了。 (二) 这些法国派美国派的主张对我们的“中西比较文学”有什么借鉴呢?我们对“影响研究”、“类同研究”、“平行研究”持什么态度呢?如何兼容并蓄补其长而去其短呢?在“中西比较文学”的范畴里,是否可有新的途径或新的重点而形成所谓“中国派”?兹一一略作探讨如下: (一) 对于所谓“影响研究”,有法国派正统式的,也有修正式的,已如前章所述。两位不同国家的作家,有直接或间接的影响,那就能提供一稳固的研究基础,那是最理想的。然而,研究方面,应超越法国派传统式的事实发据,进入文学内部的研究,研究此影响如何被吸收、改变、融会而贡献于另一国文学中,也就是一传统如何吸收另一传统的某些分子而成为血肉的一部分,或一作家如何吸收另一作家的某些先生对庞德(Ezra Pound)如何接受中国思想及美学的研究,可堪称为此方面的模范。有“影响”作为基础的比较文学,可说是比较文学中最坚强的阵垒。 (二) 然而,如果“比较文学”必须要有“影响”作为基础,则其范围就过窄,而且会造成对一些不入流的文学作研究(以其有影响作基础故),造成人力的浪费。更重要的是抹杀了一些有价值的研究(以其无影响作基础故)。美国派就有见于此,要开拓有价值的领域,故提倡类同研究(resemblance or affinity study)。但注意的是,如上节所论,美国派作类同研究,其目的在寻求“综合”(xynthesis),寻求所谓文学的共通性。理想是很好,但事实上,所获得的“综合”往往流于表面化或勉强化。尤其是“中西比较文学”的特定领域里,由于中西文化及其传统差异性的巨大,对目标中的“综合”,我们得特别小心。其实,“类同研究”其目的并不如美国派所坚持的“综合”,它只是一种学,它有其他的潜能。“类同研究”作为一种比较研究的基础,就犹如影响研究之以影响作为基础,但目的实不必限于综合,而可从这类同中彰明其差异,就犹如在影响研究中,超出发掘事实的范畴而进入文学内部的研究。就可以说是对症派类同研究的修正,把重点移于异而不限于综合。这在“中西比较文学”的特定领域里,我想是有此修正的必要。因为中西文化及文学传统的差异,综合极为难得,要外国学者动辄以“综合”来责难,倒不如先声明“综合”并不是唯一的量度标准。套用马龙的话,西方国家对其他国家往往有着帝国主义的态度,(15)稍作冒险的假设,也许美国学派所谓的“综合”(synthesis),多多少少有点大一统的味道。在世界大同尚渺然之际,综合还是谨慎些好,否则,恐怕有点欲速不达或超时代了。与其肤浅的危险的“同”,倒不如坚深壁垒的“异”。比较文学是诸国文学的比较研究,与国别文学相对立。比较文学中的“同”应置于诸国文学为中的“异”上,而“异”是置于文学为的“同”(通性)上。这异同的相互对照而缺一不可的关系,是比较文学的特色,使其有别于“一般文学”(general literature)。在“中西比较”文学上,这同异应溯源至文化的深层,这样才有根。又鉴于中西方长久的相当隔绝,中西方文化的迥异,中西比较文学毋宁应着重“异”,而希冀“同”于将来,经由一黑格尔的积极的正反合辩证过程。 比较文学领域的再进一步的扩充,也就是美国派所提出的问题的平行研究(Parallel Study)。对问题的平行研究可说是类同研究的延伸。类同研究是以类同作为基础,而平行研究则以问题作为基础。(我们不妨说,同一问题也就相当于类同了)。平行研究的目的,则不再强调综合,而是强调两传统的平行与对照,这在中西比较文学上是一重要的领域。任麦氏在“比较文学在十字路口”一文中,也指出这种平行与对照的研究在东西比较文学上特别有前途。(16)为什么特别有前途呢?任麦没有加以发挥。显然地,这平行研究扩大了东西比较文学的可能性。东西方的正式有广度深度的交流,始自西方列强的侵略东方,因此,如果限于影响研究,近代以前的东西文学皆无法作大幅度的比较。即使扩大为“类同研究”,犹如东西方文化及文学的差异,有相当类同基础的比较题材也不易得。那么,要打开这大门,就非平行研究不可。平行研究包括文类、主题、神话、技巧、文学史分期、文学批评等,是以问题为核心,把两传统对某问题的不同处理作一平行对照的考察,目的是对这问题有一更广阔而深入的了解。这广阔而深入的了解,有点近乎类同研究的“综合”。正如我们一向所强调的,我们不应排斥“综合”,问题是不应强求综合,不应以综合作为鹄的,而损害了研究的真诚。从“平行研究”这一词义而论,是毋宁强调对照多于综合。这样的研究,这样的鹄的,才切合“中西比较文学”的实际。 以上是西方比较文学的诸种方法在特定的“中西比较文学”下的一些调整。现要我们探讨一下“中西比较文学”的一些新可能。利用西方有系统的文学批评来阐发中国文学及中国文学理论,我们可命之为“阐发法”。这“阐发法”一直为中国比较学者所乐用。余国藩先生在“中西文学关系的现况与”展望(“problems and Prospects in Chinese-Western Literary Relations,”YCGL,1974)对此现象加以标出并维护: 过去二十年来,运用西方批评观念与范畴于中国传统文学的潮流愈来愈有劲。这潮流在比较文学中预期了许多使人兴奋的发展。 又: 对某些对文学批评要求非常周全的程序的人来说,这类的潮流当然会引起许多的怀疑不信任。然而,我们应指出在中国文学的研究上运用某些西方的批评观念与范畴,其合法的程度,就犹如对古典文学研究的学者运用现代的技巧与方法来研究古代的文学资料。……当然,有许多的问题要考虑,如历史的、文化的内涵,语言与类属的个别性,特定的读者与效果等。然而,一个严肃的批评者有权利去问是否有新的方法可以寻求出而应用于个别的研究上,使成为语言艺术的文学作品能更充分地被了解及鉴赏?(17) 然而,在一九七五年八月第二届国际比较文学会议(台湾)上,运用西方理论于中国文学研究的方法似乎一致为在座的外国学者所反对。奥椎基(A.Aldridge)在大会讨论的总论中归结说: 至此,我们已看到,对运用西方批评技巧到中国文学的研究上的价值,作为比较文学的一通则而言,学者们有着许多的保留。对这批评通则所产生的错误,马龙教授有最强烈而最清楚的陈述。他指出,一些语言及人类学者已肯定语言本身升起了一无法透视的帷幕,使人们无法洞察与谁知他种文化,除非透过该国语言。更糟糕的是,西方文化及文学背后的定理本身正为西方批评家所攻击。根据马龙教授的看法,西方文学批评所包涵的文化上的假设即反映着一个极需改革的社会结构,并且,蕴涵于西方文化中的价值现也正为人所怀疑。马龙教授说,诸如“自我意识”,及“自我辩证”等价值观,只是自我的崇高化,只是对佛洛伊德心理分析理论的不加分辨的全盘接受,只是将诗人或文学创作者与社会分开。这些东西在他种文化中也许是无关宏旨的。抑且,根据马龙教授的看法,西方国家就一直以帝国主义的思想形式,雷文教授指出,是根源于古代的希腊,希腊人把世界上的其他人都看作是野蛮人。……雷文教授也同时微引了波普(Alexanderpope)的抗议,波普认为用亚理斯多德的理论来评论莎士比亚的戏剧,犹如以他国的法律来批判本国人,而不用本国之法律。东西方的文学关系是平行的。此属显然。指出两国文学间有许多类同点并非意味着要侵犯任一国的独特性格;但是,如果以西方批评的标准来批判东方的文学作品,那是必然会使东方文学减少其身份。(18) 奥椎基这一度结语真是苦口的良药,应奉为中西比较文学座右铭之一。以警惕一些轻易援用西方理论以解释中国文学而不顾中国传统的批评家。然而,这并不意味着我们的“阐发说”要及时寿终正寝。仔细分辨,奥椎基所攻击的,重点似乎不在“阐发”(illumination or explanation),而在“评估”(evaluation)。就评估而言,奥椎基的忠告是相当中肯的;中西文化及文学既是平行的,非一面倒的,(也许全盘西化主义者不以为然吧!)既然世界目前尚没有绝对的标准,在“评估”的范畴里,当然不能仅以一方的评价标准来量度另一方。当然,在“阐发”的范畴里,批评者得注意文化及文学的差异,注意文学本身的有机性,然而其中尚有容身之处。请让我阐明如下。首先,世界文学史有所谓“回转现视说”(stadialisn)。此说认为: 某些文学潮流会在不同的时间、空间里重现,其条件是相类的历史文化环境。这是平行回转的规律,呈现一以社会条件为根的世界文学底有机的一有规律的发展程序。(19) 简单地说,就是我国小说家所谓“合久必分、分久必分”的历史观。只要社会环境相类,就会有相类的文化潮流。固此,一国的某文学潮流能在他国他时里出现。“社会环境相类”一语可有很大的伸缩性。如果我们容纳相当的伸缩性,那么,中西两文学于某些场合里可获得相当的类同性,在这些场合里,援用西方批评理论,应该是可以的。问题的症结是:批评家有否注意到这些问题?能否运用得宜?这就有赖于批评家的学养与洞察力了。 其次,文学批评较之文学作品及其他人思考(如哲学、社会学等等),与社会环境的密切度较低;那就是说,有较高的独立自主权。请以图解如下:  当然,上图只是简化了的静态图。经济本身“人文制度←→人文思考”。“人文制度←→人文思考”与文学作品等的关系,照此类推。但注意的是,每一梯都有其独立性,由下层而及上层,要经一跳跃,如种子之为树,花之为果(有如黑格尔辩证过程中的积极的跳跃)。所以,用下一梯次来解释上一梯次,不能过分的机械,要注意个别梯次的独立性及其跳跃才能跨越的障碍。其次,上图只是静态的,动态起来,就有千变万化。所谓动态起来,就是各阶次的密切度,随时代而转移,随窨而转移,随个别分子(如文学批评上的“美利说”即为一分子)而转移,有时密切度很高,有时密切度很低。而要比较文学上,国甲与国乙诸梯次的距离本身也不一样(如在西洋文学中,哲学与文学很密切)。如此说来,显然地,我们从互相连锁的千变万化的整体中,从不同的批评里,可以找出一些独立性很高的批评观念或技巧,以“阐发”他国文学及文学批评。同时,也可以找出一些类同性很高的批评观念或技巧,“阐发”他国文学及文学批评中相对待的部分。照上图看来,诸国文学批评的相阐发,会比用一国的文学批评来“阐发”另一国文学作品比较为合法,因为文学批评之独立于“社会环境+社会科学”(人文思考)较文学作品为高。 抑且,在我们的“阐发”说里,所谓援用西方文学批评理论,并非生吞活剥;而是对历史文化时代窨个别的差异加以考虑,加以调整。职是之故,在比较文学会之后,当笔者与陈慧桦先生合编“比较文学之垦拓在台湾”(台北,东大,一九七六),序中仍认为“阐发法”在比较文学中能创出新业: 在晚近中西间的文学比较中,又显示出一种新的研究途径。我国文学,丰富含蓄;但对于研究文学的方法,却缺乏系统性,缺乏能深深本源又平实可辨的理论,故晚近受西方文学训练的中国学者,回顾研究中国古典或近代文学时,即援用西方的理论与方法,即涉及西方文学,而其援用亦往往加以调整,即对原理论及方法作一考验,作一修正,故此种文学研究亦可目之为比较文学。我们不妨大胆宣言说,这援用西方文学理论与方法并加以考验调整以及之于中国文学之研究,是比较文学的中国派。(20) (三) 接着上文“中国派”三字,我们不妨在这里策划了一下这催生中的派别。依照上章的分析,“中国派”在方法学、在范畴上,显然是兼容并蓄。我们容纳了“影响研究”、“类同研究”与“平行研究”,并提出了“阐发研究”。对于前三者,我们都加以适当的调整,以适合于“中西比较文学”。对于后者,我们也从理论上维护了其合法性。我们认为上述四种研究里,“影响研究”是最为合法,没有什么问题,成绩也无可置疑。对于后三者,危险是愈来愈多,挑战也愈崃愈大,然而,皆不失其合法性。讲实话,没有影响的比较文学研究是相当难的,需要有很高的学养与洞察力,方有成功的希望。诚然,在“类同”、“平行”、“阐发”三类上的研究论文很多,也成绩斐然。但我们顾意说,如果很仔细、很苛刻、直探文化根源地来加以考察,恐怕仍然是问题重重重的,[难怪袁鹤翔先生在第二届比较文学会议中私下说要写一篇《东西比较文学的谬论》(21)!]当然,中西比较文学尚在垦拓阶段,不宜责备求全,但批评家实在应谨慎,把它作为一个大的挑战来处理,不可自满以为成功了。笔者在此拟提出一个最初步的“试金石”:在西洋批评理论解释下的中国文学作品或批评是否仍然是中国式的?是否没失去其固有的物质固有的精神? 范畴与方法已略如上述。中国派之成为中国派,我以为除了对法国派美国派加以调整运用并创出阐发研究外,主要是在调整背后的精神,那就是“文化模式”的注重。在欧洲比较文学里,无论是法国派或美国派,都没有特别注重文学背后的文化模式。诚如我们的粗略看法,欧洲有着同一的文化模式,那就是希腊、罗马、基督教文化。但当比较文学家接触到东方时,除了一些欧洲气太重自封自固者外,立即会感到文化背后的文化差异。举例来说,佛克马(D.W. Fokkema)专攻东西比较文学方法论,对文化的差异就充分注意,写就了“文化的相对主义及比较文学”(“Cultural Relativism and Comparative Literature”,TR.October,1972)。请看他的观察: 潘妮迪(Ruth Benedict)女士在其所著“文化的诸模式”(Patterns of Culture,1934)一书中主张文化的主义。给这见解所启发,我们就有着把比较文学从欧洲中心主义中解放出来的希望。对非西方文学的价值系统有进一步的了解。如此的研究也许也能帮助我们发展一些方法,得以成功地用于欧洲文学的较早期。当前最重要的是要找出一些方法来,以指述不同文化区的当代文学作品,不但以显现其相同处而且要显现这殊异的价值系统的相异处。在这场合里,我们不妨牵进于零涵(J.V.Gunningham)在其莎士比亚研究所说的话:“我们研究文学的目的,尤其是对作品作历史的回到当代的解释时,不是如一般人所以为的要增加对我们自己的认识,而是要帮助我们去看如何以其他的角度去思考去感觉。”……在比较文学的领域里,经由上述的慎思明辨,经由文化相对主义,我们便认识到要有一研究方法。此法得以解释某一文化区某一时期的“文学—历史”的现象;并同时以该文化区该时期的背景及类属来评价;再进一步与其他文化区该时期的价值系统作比较。把这些缤纷殊异的价值系统排衡起来,提以帮助我们看到他们的相对性(relativity),这是要免除欧洲中心主义或亚洲中心主义的先决条件。……我仿照百朴(S.C.Pepper)和格涵(A.C.Graham)及其他学者的样,我以为这缤纷殊异的文学评价早与世界上缤纷的殊异的诸种生命里假设及旨归相呼应。这诸种生命假设及指归是诸文学评价标准的支柱,是永远无法说明是否真实或对。(22) 可喜的是他已不再停留于美国派所津津乐道的“综合(xynthesis)”。文化的差异、文化的相对性、强调其“异”的价值,实是中西比较文学的主要精神,也就是我们前面所一直分析,一直要把法国派美国派的诸种研究法调整到这个角度来。叶维廉先生的《中西比较文学中模子的应用》(“The Use of“Model”in East-West Comperative Literature”)一文,也就是强调中西文学研究必须进入中西文化模式的阶段,才是深度,才是有限的,才可以真正了解中西文学的异同。叶先生在文中指出文学模子中的差异源于文化模子的差异,指出误用模子所产生的不公平的流弊。叶先生说: “模子”的问题的尖锐化,是近百年间,由于两个三个不同文化的正面冲击而引起的,如寓言上所显示,必须有待青蛙跳出了水面,西方人跳出自己的“模子”,接触一个相当程度相异的“模子”以后,才变成了一个严重的问题,他们才会怀疑一个既定的“模子”的可靠性,才不敢乱说放诸四海而皆准。 又说: 我们必须要从两个“模子”同时进行,而且必须寻根探固,必须从本身的文化立场去看,然后加以比较加以对比,始可得到两者的面貌。(23) 当然,中国派并不排斥西方比较文学原有的精神,那就是法国派所提倡比较文学史(诸国文学影响史)的精神,美国派所提倡的比较文学史与文学批评冶于一炉以寻求文学进一步了解的精神。我们毋宁说,这两种精神要凭借文化的相对性及多样模式并用的精神下,才能有稳固的世界性的基础。文化永远是文学的基石。 (四) 以上是中西比较文学的范畴、方法及精神的基本轮廓。如果我们发觉这基本轮廓确实能与法国派及美国派显然不同,那么,也许我们真的可以宣言比较文学中国派的可能性。在这基本范畴、方法、精神之上,我们还可以作很多的重点努力。李达三神父在《比较文学中国派》(中外,六卷五期,一九六七)提出了五个目标。兹节录如下: (一) 在自己本国的文学中,无论是理论方面或实践方面,找出特具“民族性”的东西,加以发扬光大,以充实世界文学。 (二) 推展非西方国家“地区性”的文学运动(如:中—日—韩)同时认为西方文学仅是众多表达方式其中之一而已。 (三) 做一个非西方国家的发言人;同时,和其他许多发言人一样,并不自诩能代表所有非西方的国家。 (四) 一旦非西方诸文学的学者,藉比较方法研究文学;而能够知已知彼时,他们就逐渐构想一些新的文学观念,透过发表,公诸于世,以与西方传统的文学观念相抗衡。 (五) 消除许多人的无知及傲慢心理。(24) 这些都是很远大的目标,雄心勃勃,也很有战斗性。笔者愿意就我们前述的中西比较文学底基本的范畴、方法及精神之上提出两个与这五大目标互为涵盖(overlapped)的两个重点,希望从事中西比较文学研究的学者们加以关心。一是中国文学现代化的问题,一是中西文学输出入的问题。 “现代化”是鸦片战争以来中国知识分子所一直关切的问题,而“现代化”尚一直在进行中。在运动而言,先后有“自强运动”、“立宪运动”及诸种行动和革命;在理论而言先后有“中体西用说”、“全盘西化说”等。当人们冷静下来的时候,就开始用较为得体的“现代化”一词了。“现代化”(modernization)不等于西化(westernization),因为西方不是所有国家走向现代化的模型,现代化有很多的含义,可指科学化、工业化、制度化等等(25)。概言之,现代化是就国别的情形而论,就国别对将来的预期而论,就国别对人生的假设及旨归而论,生活得更好的各种努力。中国文学如何现代化呢?这个问题目前似乎尚没有深入的全面探讨。不过,可以肯定的是:发扬中国文学的好精神。吸收西洋文学的好精神。也许有人以为这未免太理想。对于文学现代化的理论不多,我们不妨假助于中国文化现代化的理论: 中国的现代化的问题在基本上是一个从古老过渡到现代文化的问题。这个问题是牵涉广泛而且曲折又多的困难问题。中国现代化的演变程序并不简单。在一方面,中国文化必须在托儿所痛苦里痛苦地抛弃若干障碍现代化的文化要件;在另一方面,中国文化必须调整其机能来吸收若干新的文化要件(26)。 “中体西用说”及“全盘西化说”已证明不切实际,我们需要的是选择性的取舍: 人造的学说(笔者按:指文化)固然不定是机械也不一定是有机体。依此,我无从同意对人造的学说“要接受就得整个接受,要反对就得整个反对”这种原始而又天真的态度。我们现要所需的是分析的批评和依适合存在的标准所作的取舍。社会文化的发展是有其连续性的。于是抽刀断水水更流,我们想不出任何实际的方法将既有传统一扫而空,让我们真的从文化沙漠上建起新的绿洲。我们固然没有盲目维护传统的必要;可是,如果传统里许多规范和文化要件继续发挥他们的积极功能,那末我们殊无理由因着要反传统而把他们反对掉。一个无规范的(normless)社会是无法活下去的。(27) 也许,我们只要把“文学”代入这两节引文中的“文化”,在前提之下,我们就可以把这两节引文提示于中国文学的现代化了。笔者在此只能提出这大轮廓,希望苦思一段时光,有机缘写一篇细节的初探讨论这个意义重大的问题。中国文学的现代化与中西比较文学是有密切关系的,中西比较文学工作者,在理论言,是既懂中国文学又通西洋文学,当然处于较为清楚的地位,来对中国文学的现代化作最中肯的提供。也由于此,中西比较文学的工作者应特别慎重,因这影响着中国文学的未来。 与这中国文学现代化相涵盖的问题,也就是中西文学的输出入问题。输入好的东西,会使我们未来的文学有新血轮,但输入坏的东西,积久会成了新的癌。既然谈到输出入,就有点像生意,口吻也不妨变化些,这篇初探的文字实在太乏味了。当然,这既然是无本生意,笔者就比较关心输入,譬如说,输入大麻烟,弄得大家神神幻幻,那有什么好?输入化妆品,害得大家整天对镜梳妆,崇尚浮华,那有什么好?所以嘛,是输入些我们这里没有的,但却要实用的,有价值的。我想中西文学批评专家是最有资格的买办了。然而,综观几十年,买办们输入货色是否真的又实用又有价值呢?这与我前面的“现代化”有关,我想还是点到为止,留待日后的初探一起讨论。不过,这篇初探既然是论文,应该有个严肃的结尾。那么,让我们提供海耶克(F.A.Hayek)的忠告,作为中西比较文学工作者对“现代 化”及“输出入”的小小备忘录吧: 世界上大部分的人民借用西方文明,并用采用西方的观念。当他们这样做的时候,正值西方人对自己失去把握而且对构成西方文明的传统大部失去信心的时候。(28) 附 注 (1)见Horst Frenz,“East-West Literary Relations:Outside Looking in”,TR,Vol.VI,No.2 & Vol,Vll No.1(Oct.1975-April 1976),pp.11-2. (2)见David Malone,“Cultural Assumptions and western Literary Criticism”,TR,Vol.VI,No.2 & Vol.VII,No.1(Oct.1975-April 1976),p.56. (3)大会论文汇集于TR,Vol.II,No.2 & vol.III,No.1(Oct.1971-April 1972).会后A.Owen Aldridge于YCGL(No.21,1972)发代一文,加以赞美。 (4)英文章程见TR,Vol.VI,No.1(April 1975),pp.189-201.中文章程见中外三卷四期,1974。 (5)大会主要论文见TR.Vol.VI,No.2 & Vol.VII,No.1(Oct.1975-April 1976).会中之总结A.Owen Aldridge,“The Second China Conference:A Recapitulation”,同时于YCGL(No.25,1976)发表。 (6)参René Wellek,“The Crisis of Comparative Literature,”Comparative Literature.Proceedings of the Second Conference.1.pp.149-59. (7)见Henry Remark,“Comparative Literature,Its Definition and Function,”in Comparative Lietrature:Method and perspective,edited by Stalknecht & Frenz(Southern Illinois Univ.press,1961),p.3. (8)参Ibid.,p.4. (9)关于影响研究之深入检讨可参Claudio Guillén,“The Aesth etics of Influence Studies in Comparative Literature,”in Comparative Literature.Proceedings of the Second Congress.I,175-92. (10)参Henry Remark,“Comparative Literature,its Definition and Function,”p.5. (11)参Henry Remark,“West European Romanticism:Definition and Scope,”in Compraative Litreature:Method and Prespective,pp.223-259. (12)参A.Owen Aldridge,preface to Comparative Litreture:Matter and Method(Univ.of Illinois press,Urbanna,1969),p.5. (13)参Henry Remark,“Comparative Literature at the Crossroads,”YCGL,Vol.IX,1960,,p.5 (14)见Harry Levin,“Comparing tne Literature,”YCGL,Vol.17,1968,p.13 (15)参David Malone,“Cultural Assumptions and Western Literary Criticism,”TR,Vol.VI,No.2 & Vol.III,No.1,pp.55-67. (16)参Henry Remak,“Comparative Literature at the Crossroads,”pp.31-2. (17)见Anthony Yu,“problems and prospects in Chiness-Western Literary Relations,”YCGL,Vol-23,1974,P-50. (18)见A.Owen Aldridge,“The Second China Conference:a Recapitulation,”YCGL,Vol.25,1976,p.47. (19)见Henry Remark“Comparative Literature at the Crossroads,”p.9. (20)见古添洪、陈慧桦合编《比较文学之垦拓在台湾》(东大,台北,一九七六),序文,页一——二。 (21)参李达三著《比较文学研究之新方向》(联经,台北,一九七八),页一六三。 (22)见D.Fokkema,“Cultural Relativism and Comparative Literature,”TR,Vol.III,No.2,1972,pp.65-67. (23)Wai-Iim Yip,“The Use of“Models”in East West Comparative,Iiterature” TR,Vol.VI,No.2 and Vol.VII,No.1,pp.106-129. 该文之中文稿发表于中外文学比较文学专号。该二引文引自叶维廉等著,《中国古典文学比较研究》(黎明,台北,1976),页十五及页十三。 (24)见李达三著《比较文学研究之新方向》,页二六八——二七○。 (25)关于现代化之诸种含义及评估标准,请参由David Sills编纂的International Encyclopedia of Social Sciences中之“Moderization”一目,见卷十。(一九六八年) ((26))见殷海光著《中国文化之展望》 (文星出版,一九六六),页四三七。该书颇有偏颇之处,亦不乏灼见,本文所引之引文,经细加选择,乃平实之论。 (27)同上书,页六一六——七。 (28)引自同上书,页四○六。 (责任编辑:admin) |