|

在传统戏曲里,“丑”,往往是最惹人注目受人喜爱的角色。他那鼻子涂白的滑稽扮相,耸肩抬腿的夸张身段,机灵古怪的幽默对白,总令人忍俊不禁。他是一个浑身充满喜剧性的舞台角色。

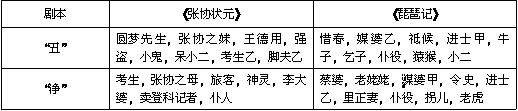

然而,“丑”,何以被称为丑,却是学术界尚未彻底弄清的问题。我认为,探索“丑”的来历与内涵,有助于研究我国古代戏曲的特性及其发展的趋向。 一 “丑”作为舞台上戏曲行当的名目,最早见于南戏《张协状元》中。其后,元末明初的《琵琶记》、《刘知远白兔记》、《刘希必金钗记》,“丑”也作为一个行当的角色粉墨登场。它一面插科打诨,一面起着推动剧情的作用。 明清传奇继承南戏的传统,也把“丑”作为一个重要的行当。至于在民间的戏班中,更强调“三小”,让小丑与小旦、小生鼎足而立,确立了“丑”在戏曲表演中的地位。 不过,在南戏出现之前,“丑”是不存在的。宋代舞台流行的歌舞小戏,被称为“宋院本”或“宋杂剧”。据《梦粱录》卷二〇“伎乐”条载:“(宋)杂剧中末泥为长,每场四人或五人。”“末泥色主张,引戏色分付,副净色发乔,副末色打诨,或添一人,名曰装孤。”可见,在角色的分配中,并没有“丑”。 在元代,作为与南戏同时流行的北杂剧,从其最早的演出本《元刊杂剧三十种》看,也没有出现“丑”。戏中插科打诨和诸般杂耍的表演,主要由“净”角担当。在明代,早期一些北杂剧,如脉望馆《古今杂剧》所载的《燕青博鱼》、《盆儿鬼》,其搞笑角色王腊梅、撇枝秀之类,皆由“净”扮。直到嘉靖年间,我们才从《杂剧十段锦》的《献赋题桥》中,看到有“丑”的名目。至于臧晋叔的《元曲选》,偶或出现了“丑”,像《金钱记》有“丑扮马求上”之类,这是明中叶后北杂剧接受了南戏影响留下的痕迹。总之,“丑”这行当,最早只是出现并活跃在南戏的舞台上。 元代的北杂剧有“净”无“丑”,而南戏则既有“净”,又有“丑”。这一点,在一定程度上凸现出不同剧种的表演特点。 不过,要指出的是,在《张协状元》以及《琵琶记》、《刘知远白兔记》等早期南戏里,“丑”和“净”所饰演的人物,在性质上实际并无区别,举凡插科打诨,唱做念打,他们都共同担当。并且往往是一起上场,一起下场,彼此紧密搭档,俨如哼哈二将,相互捧逗配合。他们所扮演的人物,其身份也差不多。例如:  上列两戏,“丑”和“净”均可饰演或男或女或贵或贱等杂七杂八的人物,其举动,也多半是滑稽可笑和夸张古怪的。仔细观察,《张协状元》里的“丑”,举动比“净”更夸张,更搞笑;而《琵琶记》里的“净”则比“丑”显得诙谐。总之,就两戏“净”与“丑”所饰演的人物性格、地位、职能而言,彼此差别并不显著。 据知,南戏出现在宋光宗朝,估计《张协状元》产生于11世纪初,也有人认为它是元代中叶的作品。《琵琶记》则是高则诚写成于元末明初。两戏演出相距时间颇长。在这段漫长的日子里,南戏流传下来的作品极少,但南戏的演出,却是频繁的。据成书于元末的朝鲜汉语教本《朴通事谚解》云:“曰‘丑’,狂言戏弄,或妆酸汉、大臣、官吏、媒婆之类。”又说:“曰‘净’,有男净、女净,亦做丑态,专一弄言,取人欢笑。”[1]这部教材的编者,把当时中国的社会用语,向朝鲜人介绍,可见“丑”的名目,从11世纪以来,一直流行,这也是“丑”一直活跃在舞台上的明证。如果我们把《张协状元》与《琵琶记》作一比较,结合着《朴通事谚解》对“丑”、“净”的介绍,也不难发现,这两种角色,在漫长的发展历程中,依然没有太大的差异。 到明代成化年间,情况变了。在成化本《刘知远白兔记》中,“净”分别扮演史弘肇妻、道士、李洪一、山人、军汉等人物。至于“丑”,则专门扮演李洪一之妻,这是一个既浅薄而又可恶可笑的女人。我认为,《白兔记》的角色分配方式,在一定程度上表明有关“丑”的表演,正朝着更为专业性、类型性的方向发展,它与“净”的区别,也逐步明朗化。 二 角色、行当的产生,反映了戏曲表演和观众审美趣味的需要。我们感兴趣的是,早期南戏的“净”、“丑”,既然在剧本上看不到差别,却为什么又多添一个行当?为此,我们有必要首先探索“丑”的来历。 “丑”,何以被称为丑?前人对此有不同的看法。徐渭在《南词叙录》中说得最直截:“丑,以墨粉涂面,其形甚醜,今省文作丑。”[2]不过,焦循在《剧说》中引《怀铅录》云:“今之丑脚,盖‘钮元子’之省文。《古杭梦游录》作杂班、扭元子、拔和。”[3]他又引述《庄岳委谈》一书的看法,指出“古无‘外’与‘丑’,‘丑’即‘副净’,‘外’即‘副末’也”[4]。 “丑”即“副净”,一语中的,为人们找到了开启“丑”的密码的钥匙。胡忌先生也在《琵琶记》里找到了“丑”即“副净”的佐证,他指出戏中有“丑”扮里正唱的[普贤歌]。这“里正”自白一番之后,竟对观众说:“小人也不是里正,休打错了平民。猜我是谁?我是搬戏的副净。”[5]可惜,当 仔细爬梳,能够表明“丑”即“副净”的例证也真不少。这里不妨作些补充。 例之一:成化本《刘知远白兔记》写刘知远从军时,与小王儿、小张儿同作更夫。王、张由“净”扮,剧本在他们的提示中,均作“二净上”。可是,当写到岳节使夜失战袍,喝令小王儿、小张儿出场时,提示竟写成[净、丑上]。岳节使问他们:是谁打的三更?提示也写为:“[净]是我打来![丑]是我打来!”在这里,两个原写为“净”的一位,可另写为“丑”。显然,这“丑实即副净”。 例之二:《刘希必金钗记》第三十二、四十出[雁儿舞]之后,“丑”有时被写为“丑净”,可见“丑”与“净”实际上可以共名。 例之三:孟称舜在《柳枝集》所辑《金钱记》第三折,有“冲末二净上”,其后依例写“王净”、“马净”。而臧晋叔《元曲选》所辑《金钱记》,此处则改为“净扮王正上,丑扮马求上”。可见,臧晋叔知道,扮演二净之一的马求,是正净的副手。“副净”实即“丑”,便径改马求为“丑”扮。 例之四:《博笑记》的《乜县丞》有一段“丑”的独白:“我是‘尹’字少一撇,他是‘也’字少一竖,若逢副末拿榼瓜,两个大家没处躲。”这“丑”说会被副末用榼瓜敲打,是因为唐代的参军戏有苍鹘(副末)可用棒槌敲打参军(副净)的惯例。这“丑”的诨话,恰好道出了他的来历。 关于“副净”这名目,是早就存在的了。治戏曲史者都熟悉“五花爨弄”的说法,即《梦粱录》所说“末泥色主张,引戏色分付,副净色发乔,副末色打诨,或添一人,名曰装孤”(见卷二〇“伎乐”条)。 这发乔“副净”,何以在南戏中演化为“丑”?我想,写法的变换,牵涉到“净”这一行当内涵调整的问题。据《都城纪胜》“瓦舍众伎”条说: 杂扮,或名杂旺(班),又名纽元子,又名技禾,乃杂剧之散段。在京师时,村人罕得入城,遂撰此端,多是借装为山东河北村人以资笑。今之打和鼓,捻捎子,散耍皆是也。[6] 这条记载告诉我们,宋院本在演出正杂剧之后,还要演“杂剧之散段”,这叫“杂扮”。杂扮“似杂剧而简略”[7],却要收到“资笑”的艺术效果。又据《武林旧事》卷四在“杂剧三甲”后载:“杂班(扮),双头侯谅,散耍刘衮。”请注意,这侯谅和刘衮,分别是“景长一甲”、“盖门庆一甲”和“内中祗应一甲”的副净[8]。可见,在宋院本的演出中,副净要承担杂扮的节目,换言之,副净即是杂扮。 杂扮,需要具备什么样的本事呢?这一点,史料未有准确的说明。不过,《都城纪胜》说它又名“纽元子”,这透露了杂扮(副净)表演的特点。何谓“纽元子”?据《梦粱录》“闲人”条称: 旧有百业皆通者,如“纽元子”:学象生、叫声、教虫蚁、动音乐、杂手艺、唱词、白话、打令、商谜、弄水、使拳及能取复供过,传言送语。[9] 从“纽元子”通晓“学象生”等项目看,可见它要掌握唱、做、念、打诸般演技,这就属“百业皆通”。杂而博,正是这一行当专业性的表现。又据元代陶宗仪《南村辍耕录》“院本名目”条称:“其间,副净有散说,有筋斗,有科泛。教坊色长三人,鼎新编辑,魏长于念诵,武长于筋斗,刘长于科泛。至今乐队皆宗之。”显然,这被称为杂扮又即纽元子的副净,乃是一专多能的角色。 从副净又名“纽元子”的称谓中,我们还可以得到启示,即:扭动身躯,绕着圈子,是这种角色的明显动作标志。请看以下诸条: 青哥儿怎地弹,白鹤子怎地讴,燥躯老第四如何纽。 ——元·无名氏《拘刷行院》 四翩儿乔弯纽;老保儿强把身躯纽。 ——高安道《淡行院》 那跳鲍老的身躯纽得村村势势。 ——《水浒全传》第三十三回 上引的“纽”字,都和身躯扭动的动作有关。无疑,“纽元子”即“扭元子”。人们又把“扭”省去偏旁,便变成了“丑”。 至于“元子”,则为“园子”之省。“园子”即“圈子”。唐宋以来艺人在街头巷尾演诸般杂剧,多是围着圈子或绕着圈子。常非月在《谈容娘》一诗中说到:“人簇看场园。”《东京梦华录》卷七载:“京津楼前百戏,有假面披发,口吐狼牙烟火。”“随身步舞而进退,谓之抱锣。绕场数遭,或就地放烟火之类。”又卷六载:那些卖焦的小贩,边卖边舞,“敲鼓应拍,团团转走,谓之打旋罗”。这些边舞边转,团团移挪的动作,就是“扭园子”。看来,演院本的副净,要和看客们一起扭着园子耍弄,以资笑乐。 弄清楚“副净”与“纽元子”其后演化为“丑”的关系,我们还可以把“丑”和唐代的参军戏挂上钩。宋院本中的“副净”,实即参军戏中被人逗弄的“参军”[10]。所以,副净的后身——丑,其滑稽诙谐的德性,其实带着老祖宗——参军的胎记。 三 演杂扮的副净,除可名为“纽元子”外,又名为“拔和”或“技和”。不过元刊本《薛仁贵衣锦还乡》杂剧出现“拔和”的名目,它饰演薛仁贵之父,可证“技和”乃是“拔和”的误写。 副净又可名为“拔和”,这意味着什么呢? 对“拔和”一词的解释,一般认为是指“农家人”[11],原因是“拔和”后来写作“技禾”,杂剧中又有“禾”、“禾旦”等称谓。从禾,自然容易联系到农家。不过,“拔和”一词早出,若与农事有关,何不径写为笔墨更省的“禾”。另外,拔取禾稻,固属农作,但农作岂止拔禾一项?何不称插禾、锄禾,而只强调其拔?因此,我对此说颇感怀疑。我认为,副净——丑,以“拔和”为别名,也和它特定的表演形态有关。 在宋金院本和南戏的表演中,“净”这行当,有一种特殊的舞步,名曰趋跄或趋抢、趋翔。《宦门子弟错立身》第十二出的[调笑令],说“净”是“趋跄嘴脸天生会,偏宜抹土涂灰”。趋跄,是跌跌撞撞、踉踉跄跄的意思。宋《鹤林玉露》乙编卷六纪韩璜的表演,“涂抹粉墨,踉跄而起,忽跌于地”。这情况可以视为“趋跄”的注脚[12]。“副净”作为“净”这行当中的一员,走路的姿态,也离不开要作出瘸瘸跛跛引人发笑的样子。据南宋周南《山房集》卷四《刘先生传》,记述当时民间杂扮班子的情况云:“市南有不逞者三人,女伴二人……以谑丐钱。市人曰,是杂剧也。”他们扮演的是:“语言之乖戾者,中情之诡异者,步趋之伛偻者。兀者、跛者。”可见,瘸瘸跛跛,是“净”行特定的舞步。元刊本杂剧《薛仁贵衣锦还乡》第三折,出现“拔和”一角,此人被质问为什么不应召当差?他回答:“俺龙门积祖德当差役,力寡丁微。俺叔叔瘸臁跛臂,俺爷爷又老弱残疾,怕着夫役,俺乡都知。”意思是他是残疾世家。而他也行动不便,只好留在家里。显然,这“拔和”,在表演时也是以跛的姿态出现的。 从上面的例证看,“拔和”与跛,其间有着某种联系。我们还可以从农民弯腰割禾时伛偻着腰的姿态,推想它和跛的关联。 有些学术问题,看似复杂,其实,一旦捅穿,也简单得很。我认为,拔和,很可能是宋元行院市语。据知,“杭人有以二字反切以成者。如以秀为鲫溜,以团为突栾,以精为鲫令,以俏为鲫跳,以孔为窟窿,以铎为突落,以窠为窟陀,以圈为屈栾,以蒲为鹘芦。”[13]根据这种情况,我们有理由推测:“拔和”二字,实际上是“跛”的反切。 演杂扮的副净,既可称为“纽元子”,强调其扭;又可名为“拔和”,强调其跛。这扭与跛,正是副净在表演时独具的姿式。人们注意角色的表演特征,把它作为角色命名的依据,这是观众重视表演形态的例证,说明角色的举止姿式进入了观众的审美视野。到后来,在宋院本基础上发展而成的南戏,为进一步强化“副净”,乃至于把它从净行里分离出来,衍化为“丑”,这更是说明南戏对这行当的表演要求,有着鲜明的质的规定性。所以,这继承“副净”的“丑”,也往往是作出佝偻跛瘸的样子的。例如南戏《赵氏孤儿》第八折,“丑”扮农民,有句云:“你每不必拖,盏酒值几何?相公嫌我背屈,寄些与我老婆。”又《张协状元》第五出,“丑”扮张协之妹,嘱张协替她买膏药。“与妹妹贴个龟脑驼背。”可见,“丑”的跛腿驼背姿态,差不多成了一种程式。 上引《梦粱录》说过,“副净色发乔,副末色打诨”。看来,宋院本中副净和副末的职能,是有差别的。何谓发乔?乔,含有作假、丑陋的意思。副净色职司“发乔”,是要作出假意儿和怪模样的举动。值得注意的是,宋元时代人们说到“乔”的时候,往往和形容描述人的表情、容貌、动作、姿态有关。例如骂人为“乔男女”、“乔才”,“乔嘴脸”一般是说他贼眉贼眼,样子古怪,说别人是“乔躯老”,是指他把身体扭动得滑稽可笑[14]。“乔”这辞语,还可以视为摔摔跌跌的动作,像“吃乔”,亦即“吃交”。像《调风月》第三折[梨花儿]:“是教我软地上吃乔。”吃乔是吃跌的意思。可见,院本的副净以“发乔”为事,明显是依靠奇诡的肢体语言和夸张的面目表情去吸引观众。至于副末,则是着重于“打诨”,以说诨话、耍嘴皮,获得搞笑的效果。它和副净之间,在表演技艺上各有侧重。在南戏中出现的“丑”,既是从继承院本的副净而来,当然也把“发乔”作为表演的重点,联系到副净还要具备“扭”呀“跛”呀等本事,所以,作为副净后身的丑,当以做工见长,以大幅度的形体动作见胜。 前面说过,就南戏《张协状元》的文本看,“净”与“丑”的性质,似并无差别。但若上述的推断能够成立,那么,跳出文本,从舞台演出的角度,去审视“净”与“丑”的举止姿态,他们肯定是大不一样的。今天的读者,在文本上看不清楚,但当日的演员,很清楚自身角色的定位;当时的观众也很清楚地看到“净”与“丑”在表演上的区别,并从两者不同的表演样式中得到审美的满足。明白了这一点,便可以理解《张协状元》等早期南戏,之所以让“净”、“丑”这两个性质似乎一致,实际上大不相同的角色同台出现的道理。 四 宋金院本演杂扮的“副净”(也即后来的“丑”),还要掌握一种很独特的本领——捻捎子。据《都城纪胜》说:副净们在“杂剧之散段”的表演中,其伎艺有好几种,“今之打和鼓,捻捎子,散耍是也”。 所谓散耍,顾名思义,当是杂技、杂耍一类,诸如上竿、趯弄、跳索等均属于此。所谓“打和鼓”,是指打出节奏与歌唱或舞步相应和的鼓点。黄山谷的[鼓笛令]一词,有“副净传语,大木鼓儿里,且打一和”的说法。和,以声相应也。“杂剧人打和毕,乐作,群舞合唱,且歌且唱。”[15]可见,打和鼓是宋金院本表演中特定的打击乐片段。以上两种伎艺,当是不难理解的。 至于捻捎子,是“捻哨子”的异写。 “捻哨子”,实即吹口哨或是在喉吻间吹奏哨子的伎艺。《宦门子弟错立身》第十二出[金蕉叶]有“敢一个小哨儿喉咽韵美”一句,钱南扬先生指出:“哨,原误作捎,今正。哨儿,即哨子。”《癸巳类稿》卷二:“簧,即哨子,喇叭、唢呐、口琴皆有之。有单用者,则称哨子,亦名叫子。”[16]钱先生的判断是准确的,《西厢记》第一本[碧玉箫]有“行者又嚎,沙弥又哨”的说法;《赵礼让肥》第二折[脱布衫]也有[打哨科] [唱]“飕飕的几声胡哨”的提示。很清楚,所谓“捻捎子”,乃是圆熟地吹奏哨子的意思。近年,我们看到河南省出土的宋墓杂剧砖雕。请看下图 :  这几块砖雕,所刻者无疑是副净的形象。其形状,虽稍有不同,但无一例外的是:第一,身躯作扭动的姿态。图A的人物,头向左,前足向右;图B、图C则为头向右,前足向左。它们的头与脚反方向挪移,呈S形。第二,均抬起一脚,图A、图B抬足的高度稍低,图C则抬得很高。这一足着地的姿态,明显是作跛踅之状。第三,这三幅砖雕,人物均以一手置嘴边,作吹口哨状。图A、图C以右手,图B以左手。人物以拇指与食指一起置于口中,分明是在打唿哨。这三块砖雕,出土地点不一,但所刻的副净图形,基本相似,这说明在宋金之际,人们对副净表演特征的认识,是完全一致的。而且,人们对副净“捻捎子”的印象,也最为鲜明。 把文献资料和出土文物结合起来考察,副净需要有打唿哨的伎能,应该是没有疑问的,但是,为什么这行当会有那样诡异的举止,则要进一步探索。 我们知道,宋金以来,戏在演出时,操纵傀儡的艺人,在喉吻间会发出一种独特的声响。据《梦溪笔谈》载:“世人以竹木牙骨之类为叫子,置入喉中吹之,能作人言,谓之颡叫子。尝有病喑者,为人所苦,烦冤无以自言。听讼者试取叫子,令颡之作声如傀儡子,粗能辨其一二。”[17]这表明,傀儡戏的演出,会发出让人粗能辨认的声响。其声响,实际上是由傀儡的操弄者,置叫子(哨子)于喉中吹唿。元代的杨维祯也说:“窟纻家起于偃师献穆王之技……后翻为伶人戏具。其引歌舞,亦不过借吻角咇唧声。”[18]很明显,傀儡本身不能发声,那咇唧的声音,不过是操弄傀儡的艺人在打哨唿。可见,打哨子是他们需要具备的伎能。 副净要“捻哨子”,弄傀儡者也要打哨子,其间,有什么联系呢?我们在《武林旧事》中赫然发现,演副净的脚色,同时也会演傀儡戏。书中有“大小全棚傀儡”条,列出傀儡戏或傀儡戏艺人的名目共七十项,内容过繁,不尽引,仅摘数则说明: 查查鬼——李大口。 贺丰年——长瓠敛、兔吉、吃遂、大憨儿。 粗妲、麻婆子、快活三郎——黄金吉。 瞎判官、快活三娘——沈承务…… …… 抱锣装鬼、狮豹蛮牌——十斋郎。 耍和尚——刘衮。 散钱行、货郎——打娇惜。[19] (按:破折号为笔者所加。前面是傀儡戏名目,后面是演员的名字) 在上引的资料里,我们发现了一个熟悉的名字:刘衮。这刘衮,赫赫有名,在“盖门庆内中祗应一甲”中担任副净,而他,也竟是“大小全棚傀儡”中的一员。可见,宋金院本的副净,是会弄傀儡的。换言之,弄傀儡者,也可以充当副净。单凭这一点,就可以看出弄傀儡者和副净有着密切的联系。由于副净掌握“捻捎子”这门伎艺,他能参加傀儡戏的演出;而当弄傀儡的艺人放下了傀儡,又可参加院本演出,成为副净。于是,作为副净的后身——丑,也秉承了“弄傀儡”的某些传统。笔者在福建看过高甲戏的演出,发现这剧种的丑角,他们举手投足的姿态,竟是提线傀儡动作的变形。活人的动作状如傀儡、模仿傀儡,实在是匪夷所思。不过,这倒说明弄惯傀儡的人,吸取了傀儡举止形状,轮到自己现身于舞台,便学着傀儡的样子手舞足蹈。高甲戏是南戏的孑遗,其特殊的演出形态,多少可以说明早期戏曲演出和傀儡戏的关系。元代的汤式在《般涉调·哨遍》中也说:“副净式张怪脸,立木形骸与世违。”我怀疑,“立木形骸”说的是傀儡,因为无论是杖头傀儡、悬丝傀儡,其躯干都用竹木支拄。副净能弄傀儡,其工架身段又与傀儡如出一辙,自然与世相违,不同于一般人了。 指出副净与傀儡的关系,是颇有意义的。因为,副净实即丑,而丑是在南戏才出现的角色,是作为南戏与北杂剧有所区别的标志之一。弄清了丑与傀儡的瓜葛,可以窥见南戏与傀儡戏之间的关系。多年前,孙楷第先生据《武林旧事》卷二“元夕篇”有“仿街坊清乐傀儡”的提法,指出“南曲与清乐发生关系,乃以傀儡为媒介”,“南曲所以无宫调者,以南曲所用乐与傀儡清乐同”[20]。他从音乐的角度发现傀儡戏与南戏的渊源,可谓目光如炬。我认为,如果把孙先生的论据与“丑”具有“捻捎子”的伎能结合起来考虑,将更能寻绎早期南戏与傀儡戏的特殊关系。 徐渭在《南词叙录》中说:“戏始于宋光宗朝,号曰永嘉杂剧,又曰鹘伶声嗽。”[21]他认为鹘伶声嗽即是南戏的别称。至于为什么以“鹘伶声嗽”来表述南戏?不少学者则把“鹘伶”与唐代参军戏的“苍鹘”联系起来,也不无道理。但祝允明在《猥谈》中指出:“所谓鹘伶声嗽,今所谓市语也。”[22]似更能切中要害。“市语”不乏谐音、讹写的现象。“鹘伶”很可能只是“傀儡”的音转。据杜佑《通典》卷一四六云:“窟纻子,亦曰魁纻子,作偶人以戏,善歌舞。”又段安节《乐府杂录》“傀儡子”条载:“其引歌舞有郭郎者,发正秃,善优笑,闾里呼为郭郎。”[23]从演歌舞的木偶窟儡,可称为魁儡、傀儡、郭郎的情况看,其间分明存在着音变的现象。所谓“鹘伶声嗽”,无非是“郭郎声嗽”亦即“傀儡声嗽”。这情况,与人们把傩祭的方相,因音转写为魍魉、罔阆、方良、罔象等名目是一样的[24]。此说如能成立,那么,傀儡戏与早期南戏的内在联系,应该是很清楚的。而人们把“鹘伶声嗽”作为南戏的别称,又恰好说明那继承副净的“丑”在这一剧种中所独具的作用。 五 南戏把“副净”易名为“丑”,这意味着什么呢? 在宋金院本里,“净”的地位十分重要。据钱南扬先生所录《行院声嗽》所记,江湖上称院本为“嗟末”,同时又称“净”为“嗟末”[25]。可见人们把“净”视为院本的标志。胡应麟也说:“盖旦之色目,自宋已有之,而未盛。”[26]那是当时“净”角处于支配地位的缘故。 院本中“净”的任务繁重,分身乏术,若要多安排一个净角作为副手,它便被称为“副净”。《梦粱录》说:宋院本“大抵全以故事,务在滑稽,唱念应付通遍”[27]。滑稽,是净行主宰的院本所具的特色。随着演出水平提高,由“净”派生出来的“副净”,又需要与“净”有所区别。人们把它更名为“丑”,便透露了这一行当自立门户的讯息。这一行当名称的确立,显然是更强调它在演技装扮等方面的特殊性。 在《水浒全传》第八十二回,有一段关于“净”和“副净”的介绍: 第四个净色的。颜色繁过。开呵公子笑盈腮,举口王侯欢满面。依院本填腔调曲,按格范打诨发科。 第五个贴净的。忙中九伯,眼目张狂。队额角涂一道明戗,匹面门搭两色蛤粉。裹一项油腻腻旧头巾;穿一领剌剌塌塌泼戏袄。吃六棒桠版不嫌疼,打两杖麻鞭诨是耍。 贴净亦即副净。我们把它与“净”作一比较,它虽然和净一样都作打诨插科的举动,但它的化装更古怪,动作更夸张;从它穿的服饰看,所扮演的人物一般身份比较低微,多处于被耍弄的位置。早期南戏把这类型的角色定名为“丑”,这意味着让它有区别于“净”的明确定位。它让这类型的角色在表演上更专业化,并逐步建立自己的一套程式。 在南戏设置了“丑”这行当以后,净行与丑行,各自朝着各自的专业方向发展。自立门户后的“丑”,经过一段发展,又孳生出“文丑”、“武丑”之类的新行当。其分工愈细,分蘖愈多,说明其表演水平愈趋完美。王国维指出:“隋唐以前,虽有戏剧之萌芽,尚无所谓角色也。”“唐中叶以后,乃有参军、苍鹘,一为假官,一为假仆,但表其人社会上之地位而已。宋之脚色,亦表所搬之人之地位、职业者为多。自是以后,其变化约分为三级,一表其人在剧中之地位,二表其品性之善恶,三表其气质之刚柔也。”[28]王国维从文学的角度阐明角色形态变化的过程,所见至为精辟。遗憾的是,他未能结合舞台表演进行观察,未能注意到表演伎艺对角色形态的制约。而“副净”之所以演化为南戏的“丑”,恰好说明戏曲角色形态衍变的另一种规律。因此,研究“丑”和“副净”,不仅是探索行当名称更替的问题,更重要的是,我们可从中发现古代戏曲形态发展的端倪。 早期南戏把原属于净行的“副净”,演化并另名为丑,其结果,必然使净行与丑行各自具有更鲜明的定位。这样做,显然是为了适应南戏观众审美趣味的需要。 我们知道,在诸宫调的基础上发展而成的北杂剧,重视的是唱工。当然,它也把舞蹈杂耍等种种伎艺搬上舞台,但多置于“折”与“折”之间,与故事情节没有必然的联系,这就是北杂剧之所以称为“杂”[29]。在南戏,“净”和“丑”的戏份,一般只稍逊于擅长唱工的“生”和“旦”。而它们的表演,则更多着力于插科打诨和念诵杂耍。由于“净”和“丑”成为戏中的台柱,参与到戏的矛盾冲突之中,那么,“净”、“丑”所擅长的诸般伎艺,便结合故事情节的进行,成为展现戏曲题旨的组成部分。尽管早期南戏如《张协状元》,在这方面做得很生硬,很蹩脚,但与北杂剧的作法并不一样。 归结来说,研究“丑”的发生及其渊源,不仅可以揭示南戏独特的形态,显示它作为一个剧种特具的品味,并且可以从戏曲行当的发展中,窥见中国古代戏曲如何走向角色专业化、表演程式化的轨迹。 注 释: [1]转引自唐文标《中国古代戏曲史》,中国戏剧出版社1985年版,第171页。 [2]见《中国古典戏曲论著集成》第三册,中国戏剧出版社1959年版,第245页。 [3]见《中国古典戏曲论著集成》第八册,第100页。 [4]见《中国古典戏曲论著集成》第八册,第84页。 [5]参看《琵琶记》,钱南扬校注,中华书局1962年版,第96页。 [6]见《东京梦华录(外四种)》,古典文学出版社1956年版,第97页。 [7]《云麓漫钞》卷一八,载《四库全书》第864册,第356页。 [8]见《武林旧事》卷四,载《东京梦华录(外四种)》第404页。 [9]载《东京梦华录(外四种)》第301页。 [10]《辍耕录》卷二五:“院本则五人,一曰副净,古谓之参军。”(辽宁教育出版社1998年版,第295页) [11]见《元曲释词》,顾学颉主编,中国社会科学出版社1983年版,第34页。 [12]参阅康保成《傩戏艺术源流》,广东高等教育出版社1999年版,第201页。 [13]见钱南扬著《汉上宦文存》所引“梨园市语”,上海文艺出版社1980年版,第115页。 [14]《争报恩》第一折[点绛唇]曲“怎觑那乔躯老屈脊低腰。疑那步,抬那腿”,《刘弘嫁婢》第一折有“净做乔躯老递书科”,均说明乔是某种动作的形容。 [15]见《东京梦华录》卷九“宰执亲王宗室百官入内上寿”条。 [16]见《永乐大典戏文三种校注》,中华书局1979年版,第249页。 [17]见《梦溪笔谈》卷一三“权智”篇。 [18]见杨维祯《东维子文集》卷一一,《朱明优戏序》,见《四部丛刊》集部三一二,上海商务印书馆缩印鸣野山房旧钞本,第81页。 [19]参看《东京梦华录(外四种)》第371—372页。 [20]见《傀儡戏考源》,上杂出版社1952年版,第27、28页。 [21]《南词叙录》,见《中国古典戏曲论著集成》第三册,第239页。 [22]《续说郛序》,见《猥谈》卷四六,载《续修四库全书》第1192册,上海古籍出版社1996版,第1366页。 [23]《乐府杂录》,见《中国古典戏曲论著集成》第一册,第62页。 [24]参看常任侠《中国古典艺术》第19—20页。 [25]看钱南扬著《汉上宦文存》“市语汇钞”,第137、139页。 [26]《少室山房笔丛》卷四一。参 [27]见《东京梦华录(外四种)》第309页。 [28]《古剧脚色考·余说一》,见《王国维遗书》第10册,第136—137页。 [29]参见拙文《元杂剧的杂及其审美特征》,《文学遗产》1998年第3期。 [作者简介]黄天骥,1935年生。1956年毕业于中山大学中文系,现为该系教授。发表过专著《冷暖集》等。 (责任编辑:admin) |