|

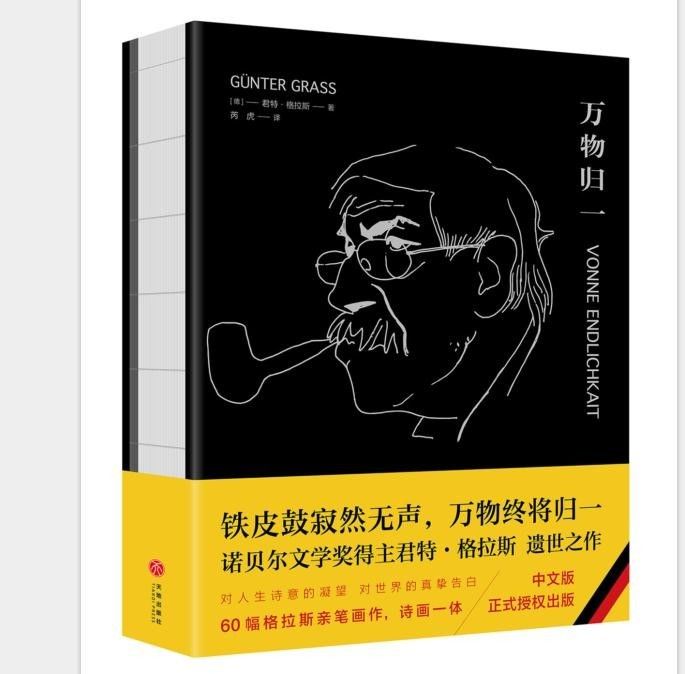

编者按:10月16日是诺贝尔文学奖得主德国著名作家君特·格拉斯90岁诞辰,而他的遗作中文版《万物归一》也在国内首度出版。2015年4月初,格拉斯和温特尔女士对《万物归一》做了最后的校订工作。格拉斯希望自己能够参加爱书的首发仪式。然而,死神就在那个月把他带走了。

格拉斯在《万物归一》这部书中,有好几处写到鸟儿,羽毛的画更是穿插在整部书里。格拉斯在自己的遗著里静观鸟儿飘落的羽毛。如果说,羽毛对于格拉斯来说,是生命之轻,那么,铁钉和石头就是生命的沉重了。

关于后事,格拉斯其实早已做好准备,很是德意志人的办事风格。以下内容摘自格拉斯长篇散文《我们将长眠何处》,让我们看看他对自己离开这个世界之际所做的巨细不遗的考虑。

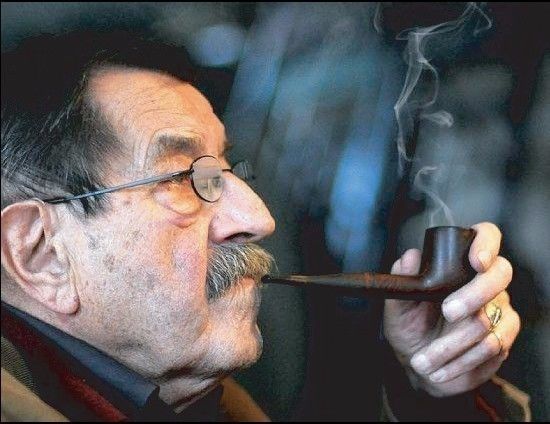

君特·格拉斯

在厨房里餐桌旁我们不断斟酌、设计并确定了共同计划之后,终于,我们可以和木匠师傅恩斯特·阿多迈特面对面坐下来喝茶,享用糕点了。开始的时候,我们的谈话显得踌躇,不过很快还是进入了主题。

多年来,阿多迈特一直为我们工作。他给我制作了斜面桌与书架,还给我妻子打造了这样或那样的家具。我们向他讲述了自己愿望的理由,希望让他听起来这不是我们最后的愿望。他将目光穿过敞开的玻璃门看着外面纹风不动的夏日花园,然后向我们表示,同意接受我们交给他的制作木匣子的工作。

他的建议是,长度与宽度都要量身定制,我们对此表示赞成。他并不反对我们对于不同木材品种的要求:我妻子用松木,而我用桦木。虽然两具木匣子都应该是同样的高度,然而长度却有所不同,她的是两米一,而我的则是两米。反之,我的木匣子应该比她的宽五厘米,这样才好跟我的肩宽尺寸相匹配。

对于我们的要求“在脚的方向不要窄小起来”,像过去所习见的那样,而今在店铺里出售的可能也多如此,他点头表示同意。我提到在野性的西部片里,这种对如此朴素的木工产品的需求也日渐上升。我还多此一举地在纸巾上画了一幅草图,看起来已经是足够令他明了了。到秋天,这两具木匣子应该完工。

我们竭力声明不必着急,不过却在谈话中提示了我们今年总的财政开销预算。在把手的样式问题上我们没有达成共识。我希望能够用木材制作。我的妻子表示要用结实的皮带制作。不过,无论如何,两边都要分别设置四个把手,与我们的孩子人数相应。同样,对于木匣子的盖子问题也没有得到统一。

在大家一起考虑的时候才开始变得清晰起来,因为操心的细节越详细,结果也就愈加明朗。当我向阿多迈特建议,盖子只是放在上面就好了——“最后,泥土的重量就足以让它盖紧”——或者用木工胶水加以固定,这位木匠让自己的笑容倏忽闪过脸上,然后,他从材料的价值方面对用松木或者桦木做木楔给予评判。

“是一种烧钱的做法。”他说。其他选择也可以预先钻出小洞然后销上螺丝。我倾向于利用这种机会,可以用传统的销钉在准确度量过的位置上以庆祝式响亮的锤声加以敲击。而对此我已经叙述过了。在战后年代,我作为石匠常常在墓园做安装石碑的工作,从墓地管理员那儿用五支幸运牌香烟换取了十多颗手工锻制的棺材钉,这些钉子成了我后来,很久以后的绘画题材:它们锈迹斑斑地散落在那里,这样那样地躺着,有的是弯曲的,所有的造型都各具特色。每一颗铁钉都知道在远古时代流逝的故事。

有时我会添加一些死去的甲虫,背朝天躺着,也有粗细不一的骨头摆在旁边。在一张纸上,铁钉与绳索昭示了那种死亡方式,对那人是唯一可能的死法。柔和的铅笔画,勾画坚硬轮廓的钢笔画,都是静物写生,这些画找到了一些买主,因为这些画作表现出一种忧郁和伤感。

与其说是感兴趣,不如说是出于礼貌,阿多迈特听着我走了题的谈话。然后,我们闲聊起时局:疯狂攀升的汽油价格,变化不定的夏天天气,还有已经成为习惯性的公司破产。这时,茶壶空了,还剩下一些饼干,我拿出了一瓶米拉贝利李子烧酒。“只能喝一小杯!”木匠师傅说道,因为他还要驾驶货车回家。

在阿多迈特离开之前,我们就木料楔子与用粗粝的皮带在木匣子的两边做提手的决定达成一致。“这个我们可以肯定,他总是信守交货日期的。”我的妻子说。然而,整个下午的谈话我们却没有谈及内部装饰的问题,因为这事不属于一个木匠所负责的范围。

只是确定,用棉花之类或者甚至用像鸭绒这样的材料都是毫无价值的,对此也只是有所考虑。这样的挥霍行为在市场上销售的棺材里屡见不鲜。但是,我们却不愿意如此舒适。

当我在用早餐的时候,像通常那样,诉苦我床上的床垫太硬。盘子杯子收走了,露出清白的桌子,我才突然冒出一种想法,它游移不定,然而最终成形。我建议,在我们没有生命的肉体经过必要的清洗之后,陈放在树叶堆上,并由子女们在我们的身上覆盖树叶。树叶种类是根据季节而定的来自大自然的馈赠。

君特·格拉斯

在春天,可以用抽芽的叶片遮盖我们;在夏天则是果树的叶片,比如樱桃树、苹果树、梨子树和李子树,它们处于成长过程中的叶片丰满而墨绿。秋天,是我最钟爱的季节,将会有五彩斑斓的供给。而在冬天,用干枯的沙沙作响的树叶来掩盖我们赤裸的身体将是最适合不过的了。

为了丰富多样,还可以考虑到老胡桃树,欧洲山毛榉和枫树的叶片。还有,可以用一掬胡桃作为陪衬装饰我们的被盖。只是我家屋前的那两株板栗树,由于多年遭受病患,虫蛀斑斑,不应该使用它们掉落的叶片。同时,我还请求放弃使用橡树的叶子。

无论如何,到时候我们应该用树叶从头到脚垫在身体下面,在上面也完全用树叶遮盖起来。最紧要的是,面部不能遮蔽,也许可以用两片玫瑰叶片盖在闭合的眼睛上,这是我在我们那个年代在加尔各答见到的一种风俗:那里,我看到年轻的男人们,用一具竹板床抬着一位老妇人,奔跑着赶去恒河的一条支流河边的焚化场。她的眼睛上贴着亮绿的叶片。

我的妻子表示,她喜欢穿上一件寿衣,而且是“自己亲手制作的”。应该考虑到的地方已经巨细无遗。在那不属于我们的时间的流逝过程中,木匣子以及里面所装盛之物,一切都将腐朽。

只有大小骨头、骨架,以及头骨可以留存下来,完全不像在石勒苏益格- 荷尔斯泰因发现的那具沼泽干尸,它后来陈放在戈托尔夫宫殿博物馆的玻璃箱里供人们观看。

它的骨殖已经风化易碎,而肌体组织、皮肤以及打结的头发,以及诸如此类泛灰的古物与衣裳所剩余的残物还保留下来供人参观,为研究沼泽干尸的历史所用。因为一件被猜想的恶行,作为惩罚,少女的面部在当时只用了一根发带加以遮盖。

反之,亡者的头颅总是意蕴丰富,直至被赋予荒诞的意义。大量堆积或者用来堆砌围墙,人们发现它藏在修道院的穹顶地下室里。海盗旗将它作为一种象征,一个足球俱乐部也用它来作为自己的标志性符号。在桶上它作为警告标志,表示桶里装满了易爆有毒具有放射性物质的货物。

但是,艺术也把它作为一种材料,比如在油画或者铜版画上的添加物,好像阿尔布莱希特·丢勒笔下的那些艺术品,《书房中的圣哲罗姆》所描画的内容。他与尘世相忘,俯身于书上,其间摆放着皮肉脱尽的头颅骨,令人想到所有生物的倏忽易逝,以及从出生开始其死亡就如影随形。

然而,我们还没有抵达如此遥远的地方,尽管身体在不断虚弱。虽然在此期间,我们所定制的匣子木板也许已经锯好了,然而还有一些问题几乎没有得到答复:哪一位木匠可以把四处寻找出路的魂灵用胶水密封起来?这些魂灵希冀继续存在下去,并疑虑是否可以找到一个人造巢箱躲避灾难。

哪一堵山墙可以足够高,以便让常春藤攀爬的须蔓得以永生?希望自己以何种形态转世,是一条蠕虫、一朵蘑菇抑或一种带有抗体的细菌?所有这一切之中是否还应有何物迁居于虚无?

除了常春藤,我们还可能成为杂草,将无法阻止园丁的勤奋,把自己限制于一种蔓延着的来世生命。“他”所提出的建议还有天上的飞禽、地上的走兽。我总是希望自己获得无所不能的自然的帮助,作为一只布谷鸟再生,可以喜欢别人的巢穴。年复一年地大声呼喊出自己的诺言。

即使上帝及其预言不介入,让空间充满想象与推测,我们的木匣子也会显得太小而不能装载。只有在里面的消逝之物才可以得到保证:尸体会变得僵硬,皮肤的颜色变得青绿,产生气体,很快爆裂的鼓胀,慢慢开始产生霉菌,所有继续发展下去的腐烂症状,然后是蛆虫涌动。

还有什么需要事先考虑的呢?最后一个问题是,我们将长眠何处?在三十多年前我们还住在城里,就在第一次寻找地方时做出了决定,我喜欢弗里德瑙尔公墓。但是,我的妻子却有些理由反对将柏林作为人生的最后一站。最后我也同意,因为在柏林墙倒塌之后,那里很快就什么都自吹自擂,妄自尊大,现在又成为首都,泛滥着五光十色的口水泡沫。

在反反复复的地址变迁之后,时而此处,时而彼处,我们考察了好些墓园——将目光投向吕贝克亲切如家的环境——最终还是没有做出决定。在火车站附近有一处墓园,那里的墓穴为山毛榉树林所环绕,排列得整整齐齐。想到这幅图景,与我的总是还没有困倦的旅游热情不相符合。

当然,我们如果希望自己能够得到安静,在我家的花园里营造一座双人墓穴,位于我的工作室窗户与木板棚之间——后面是森林——是我们的优先选择。然而,虽然在这个国家宣称私人财产神圣不可侵犯,但是,在私人的领地上修建墓地并安葬死人却是违法之举。

只有在火化之后作为托词才有可能。然后,孩子们会虚构一个骨灰盒被偷盗的故事,却把它们藏在黑莓丛后面或者在丁香花丛里,让它们的影子存在得以延期。

因为,我们不应该剥夺蛆虫们大快朵颐的权利,所以决定不让自己化成灰烬,并一致同意在附近的乡村墓地去寻觅最后的地址。我们与贝棱多夫村教堂牧师谈出自己的愿望之后,毫不费力地得到了一个面谈预约。

牧师正如他所表现出来的样子,平易近人,尽管他为当下日常生活中属灵的焦虑而倍感压力,却对我们对于排列整齐的墓地所表示的不满,尤其是我们作为外来的单门别户,不愿与本地邻居或者家族发生关系,同时不愿与本村业已安息的居民并列而息的愿望表示理解。

牧师甚至体谅我们前面所陈述过的理由,不过对于我们声称自己属于无神论者,安置在教堂圣坛外中世纪的围墙附近不甚妥当的言论,他没有表示公开赞成,却也算是默认了。

最后,我们来到一处偏僻之地,那里自由自在地生长着高大的树木。在此,我们达成了共识。在这片树枝婆娑之下,我用步子度出了一块正方形的地面,其面积匹配四座并排在一起的长方形墓地。牧师告诉我们,这是一块与墓园临界的土地,曾经是牧师们种植马铃薯的自留地,暂时闲置未用,正处于所谓休耕时期,作为青青草地,这里看起来还是景色宜人的。

在谈话的间歇,我们仿佛看到了自己躺在那里或者作为未亡人在那里拜谒早先的过世者。作为墓地植物,我建议栽种香料草本科植物,比如墨角兰、洋苏叶、百里香,还有西芹,所有对厨房烹饪有益的香草。在我用步测的正方形土地的西头,要立一块漂砾石,是在当地的冰川纪末期冰碛地貌发现的,作为墓碑使用。石匠的工作只是在上面用楔形文字凿上我们的名字及相关数据即可。

“请不要附加箴言与名句。”横向竖立,但是不要太大,漂砾石应该保持自己重量的平衡。我再次用脚步丈量了墓地,这次注意避开了树木的根部区域。牧师保证,我们的愿望将通过村里的教会代表会议批准,估计是不会有什么困难的。回家以后,我们觉得有些精疲力竭。

我允许给自己用车夫杯来了一杯卡尔瓦多苹果酒。厨房里收音机晚间新闻报道着世界各地一个挨一个的危机。据天气预报称只有南部会继续降雨。我们没有对狗狗谈起找到墓地的事情。

当我的第二部心脏起搏器拒绝为我的心脏提供足够帮助的时候,此外,肺部也在报复我几十年来吸自卷的香烟以及塞得满满的烟斗。我们在九月中旬的一个星期六,愉快地收到木匠送来的木匣子。

一切完备即可启用。它们的外观看起来油光可鉴,木材显露出丰富的纹理,我们欣喜地给予赞许。就连阿多迈特,这个原则上不苟言笑的男人,也试图用一个微笑来加以证实,他看起来对自己的作品也感到十分满意。

我们小心翼翼地将木匣子安放在屋子后面的地下室里,在躺椅还有花园用具堆里腾出一个地方。还应该罩上塑料罩子以防苍蝇屎以及老鼠的粪便。当我看到两具木匣子并排摆放在那里的时候,突然想起在东德时期流传过来的一个专业词汇——“地下家私”。

八个提手非常准确地经过丈量,分布均匀。尽管木材存放已久,仍然散发出一股新鲜的木头味道。没有盖子,木匣子敞开自己,好像是在呼唤人们进入。阿多迈特在离开之前,欣然接受了我照例对他的邀请,一口干尽一小杯苹果烧酒,以庆祝这个日子。账单早已放在桌子上,费用也比预期的更为优惠。

阿多迈特在账单上放上一个无色透明的小口袋,里面装满了棺盖所用的木楔子。这些木楔子刚好准确适合于盖子上以及木匣子上沿边环绕的小孔眼。为作备用,在小口袋里的木楔子比实际需要的数量更多。木匠提醒我们,要小心加以保管,我的妻子立即照办,将这些东西存放在她的写字柜抽屉里,那里面除了一些多余的废杂物品之外,还有我们的护照、狗狗的免疫证以及一些别的重要文件。

第二天是礼拜日,我们没有客人,就迫不及待地解开保护罩,揭开松散置放其上的盖子,脱下鞋,躺进木匣子里。无论是长度还是肩宽都很合适。无须品头评足,我们就这样以喜庆之感预习了自己的入殓过程。

多么罕见的情景!我们能够相互听到对方的呼吸。从里面出来的时候,妻子帮助了我。在木匣子再次被合上之后,我们将罩子盖在自己的最后居所之上,在这一个过程中是允许浮想联翩的,不过我却没有讲出来。过了一会儿,我妻子感到后悔,说没有把我躺在匣子里的模样拍摄下来。

但是,她决定,如果下次有这样的机会就要带着自己的摄影机。“你看起来是这样心满意足。”她说。在试躺,我们称之为“地下室访问”之后的接下来的日子里,我们的生活在继续进行着。在晚饭时间,两条鲈鱼配上盐煎土豆,已经放在电烤箱里,我

在电视机前照例如每个礼拜日晚上一样,看“世界镜像”节目,一种电视形式,将远方的局势用图画方式加以展现。在吃过青瓜沙拉之后,鲈鱼还没有摆上盘子,我忍不住想到了一个戏谑,说并排躺在平底锅里的两条鱼终于言归于好。

从那以后,木匣子就一直在等待。有时,我们确实相信它们的美丽。我难以启齿,没有问我妻子是否已经把她的寿衣缝好。不过,给我们最后着装与遮盖的树叶却是不会匮乏的。在春天是鲜嫩的,在夏天是饱满的绿色,从十月开始是五彩斑斓,而在冬天也有,即便是破败而枯萎的树叶。

于是,年复一年时光在消逝。而总还没有到我们该匆忙离去的时候。在这期间,我的心脏起搏器在履行它所做出的承诺。甚至儿孙们也开始习惯起来,当他们来做短暂访问,在阳光灿烂的日子里,将地下室的躺椅搬出来时,看到我们预先准备的从我们的木匠师傅那里量身定制的活计。

最近,我的妻子将从地里刨出来的大丽花块茎与别的花的球头放在她自己的木匣子里,让它们在那里过冬。我们希望,在第二年的三月把它们在花畦里栽种下去,然后用施了肥的花园土壤盖上。

《万物归一》 (《万物归一》收录了他创作的96篇诗文和67幅插画。在这部作品里,格拉斯用诗歌、散文、绘画相互交织、呼应的方式,记录了自己人生的最后阶段。)

(责任编辑:admin) |