|

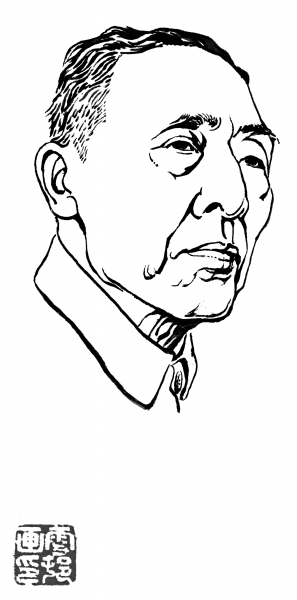

田间速写 罗雪村绘

因为跟田间先生的哲嗣田长生同学的缘故,我曾多次见过田间先生。

我是田家的常客,田家不把我当外人,遇到吃饭的时候,坐下就吃,不讲客套。因为田间先生在河北工作,不常在家,所以我也很放松。一次吃中饭的时候,恰逢田间先生在家,我有些拘谨。他大概看出了我的拘谨,非常亲切地笑着问曾在晋察冀工作的我母亲的情况,然后就像亲人一样地招呼我坐下吃饭。吃饭时,我看到饭桌上的几盘炒菜旁还摆着几小碟似乎是南方口味的咸菜,有些奇怪。因为我家是北方人,只在吃早饭时才吃咸菜。田间先生解释说吃饭的时候吃些咸菜可以甜咸搭配,调剂口味。我细细咀嚼着老人的南方习俗,拘谨也在无形中不翼而飞。

这时,我有一种很强烈的感觉——与其说田间先生是一位非常有名的人物,了不起的诗人,倒不如说是一位和蔼的长辈,革命的老同志更为确切。

“文革”后期的王府井新华书店里,犹如只有点点骆驼刺的戈壁滩,书架上只摆着寥寥可数的一些书。我在空旷的大厅里徜徉着,为我所在的部队购书。忽然,眼前一亮,看见田间先生穿戴着干净得像是浆过,洗得有些发白的浅灰色干部服和干部帽,手里拎着一个布包,步履轻盈地从楼下往二楼跑。他的眼睛里闪着晶亮、喜悦、新奇的光,熟稔地与店员们打着招呼。一点儿也没有著名诗人的倨傲神态,倒有着远行游子回到久别故乡一样的兴奋。

当时,田间先生应该是处于逆境的。但是,在他身上洋溢着一种气质,或者让人强烈地感觉到,他爱书,爱生活,爱这个世界。对祖国的事业和国家的前途,怀抱着赤子一样的信心。

田间先生是诗人,是在我国现代文学史上著名的诗人。虽说他的诗在权威的大家那里早有定评,用不着我这样的外行、晚辈置喙,但是谈到田间先生,好像到底不能不谈谈他的诗。

作为一个读者,我喜欢田间先生这样的诗句,“在诗篇上,战士底坟场/会比奴隶底国家/要温暖,要明亮。”“假使我们不去打仗,敌人用刺刀/杀死了我们,还要用手指着我们骨头说:‘看,这是奴隶!’”被诗人反复咀嚼、吝啬选择的每一个字都像一颗子弹,直击读者的心灵;每一句话都像一阵清风,驱散了迷雾妖氛。这是诗人在亡国灭种的关头,中华民族最危险的时刻,用生命和热血写下的血性文字,让有血性的人血脉贲张、热泪盈眶。其无可辩驳的真确性连敌人也很难否认。相形之下,不但那些吹吹打打一时热闹的汉奸文学须掩鼻而过,就是被很多人为了附庸风雅而赞不绝口的无病呻吟也立刻“淡到无影”。

中国的诗歌创作有着悠久的历史,其中回荡着强劲的爱国主义传统。爱国主义情怀不是破坏诗情的罪魁,不是艺术的赘疣,而是令人动容的诗歌的魂魄,是这些诗歌得以流传的根据。田间先生的抗战诗歌在精神上当是一脉相承的。

文如其人。血管里流出来的才是血。田间先生的诗写“给战斗者”,那是因为他本人就是战斗者,或者首先是一个战斗者。诗歌是他用来战斗的武器,就像战士手里的枪。所以,他要从上海到延安,再从延安到晋察冀,始终战斗在抗日战争的最前线,践行着他自己的誓言。所以,他也才能写给战斗者,做了他们手中的武器。

试想八十多年前,正当积贫积弱、百孔千疮的中国被凶焰万丈、不可一世的日本侵略者肆意蹂躏,大批有头有脸的中国人争先恐后地做了汉奸,并美名其曰为“曲线救国”之时,奴隶幸福、卖国有理的声浪该有多么强大,强大到遮天蔽日。而要反驳并击败它,会遇到多么大的困难,冒着多么大的风险,需要多么大的勇气和智慧!正是在这样的时刻,田间先生用他的笔写下了“没有丝毫奴颜和媚骨”的文字,像匕首和投枪,像战鼓和号角,讴歌了中国的脊梁,痛斥了敌人的谰言,唤醒了广大的民众,这是何等难能可贵!同理,在今天,也正因为奴隶的根性并没有因为国家的强盛而彻底消失,而残存在一些人的膏肓之区,毒性不退,证明了“战斗正未有穷期”,田间先生的这些疗治奴隶根性的猛药、良药、特效药依然没有过期,而是具有非常现实的针对性和巨大的疗效。

诗人恐怕没有不希望自己的诗不朽的。但究竟什么样的诗才能够不朽?这是一个问题。

文字的传播恐怕归根结底靠的是有爱它的读者,而不是靠一时有人吹捧,也不是靠有肯于付梓的出版社。很少听到有人夸赞秦桧一干人物的文字,即使他们的文字真的挺好。而本无意以诗名世的岳飞和文天祥,他们的《满江红》和《过伶仃洋》至今脍炙人口、彪炳史册。

田间先生的诗是为一切热爱自由、热爱独立、不愿意做奴隶的中国人写的。它的每一个字都与他们的命运息息相关。因此,它不怕受冷落,不发愁没有读者,没有知音。它必将为过去、现在、将来一代又一代热爱自由、热爱独立、不愿意做奴隶的中国人所铭记。

老子说:“死而不亡者寿。”田间先生虽然已经辞世三十一年了,但是,他的心跳、他的呼吸、他的热血、他的憎爱依然声息可闻地活在、熊熊地燃烧在他的滚烫滚烫的字字如金似铁的诗句里……

田间先生因此不朽。

(责任编辑:admin) |