|

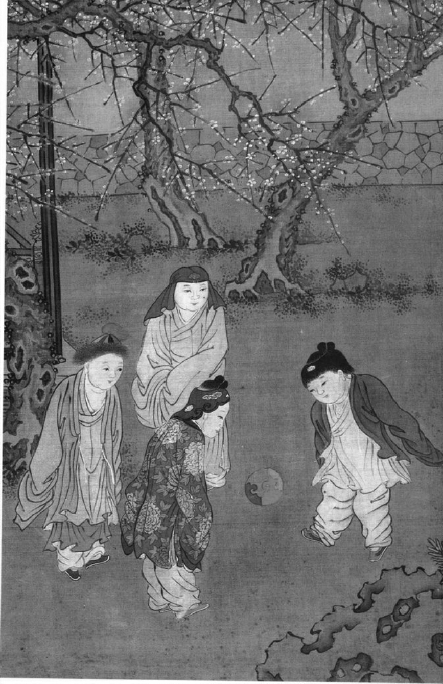

宋 苏汉臣《长春百子图卷》(蹴鞠局部,台北故宫博物院藏)

吴湖帆旧藏钱选《蹴鞠图》(上海博物馆藏)

《明宣宗行乐图》投壶场景 (北京故宫博物院藏)

唐章怀太子墓壁画中的《打马球图》 (陕西历史博物馆藏)

明杜堇《仕女图》(捶丸局部)

里约奥运会赛程过半,中国体育健儿在赛场上争金夺银,上演着一场场精彩的竞技对决。此时,翻开历代文物图册,中国古代体育竞技的场面同样激烈而有趣,堪称精彩。

这些古代体育项目,随着近代西方竞技体育兴起,今存已稀。然而,作为历史上曾经存在过的体育娱乐项目,我们从文物中寻觅其踪迹,也颇有趣味。值此里约奥运会之际,本刊精选诸多与体育相关的文物,讲述经典文物中的体育故事。

蹴鞠场边万人看

上海博物馆日前在“吴湖帆书画鉴藏特展”中,展出一幅元代画家钱选(款)纸本设色《蹴鞠图》,颇为引人瞩目。此原画传为南宋名家苏汉臣所作,画面设色淡雅,用线古拙,描绘的是宋太祖赵匡胤与其弟宋太宗(赵匡义)及开国功勋赵普、楚昭辅、党进、石守信等玩蹴鞠时的场景。此事在《宋史》和宋代野史笔记中多有记载。

吴湖帆在最后的压卷跋中说道:“聚识人间混等伦,岂殊凡翼与常麟。一朝龙凤飞天去,搃是攀龙附凤人。青巾黄袍者,宋太祖也。对蹴踘者,赵普也。青巾衣紫者,太宗也。居太宗之下乃石守信也。巾垂于前者,党晋也。年少衣青者,楚昭辅也。嘉靖己酉七月十四日徵明识。按:嘉靖廿八年己酉为公历一千五百四十九年,越今三百九十六年矣。余曾见文氏摹钱氏本题此诗记,因录入。甲申冬日,吴湖帆。”

2300多年前的春秋时期,齐国都城临淄中最为流行的运动,就是蹴鞠。《史记·苏秦列传》中即有记载,称临淄“甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、弹琴、击筑、斗鸡、走狗、六博蹋鞠者”。到汉代,蹴鞠成为一项非常普及的运动,最初流行于民间,在汉代画像石与画像砖上都有记载,后引进至宫廷,成为中国古代最为流行的体育运动之一。

据考证,蹴鞠起源于中国,是现代足球的源头。在古代被称为“蹴鞠”“蹋鞠”“蹴球”“就圆”“踢圆”等。其中的“鞠”即为球,一般以皮子缝制,有空心球与实心球之分。《汉书·艺文志》中,就曾著录有《蹴鞠二十五篇》,成为最早关于蹴鞠的书籍之一,可惜不幸散佚。

从汉人诗文中,还能窥见汉代足球的一鳞半爪。如东汉李尤在《鞠城铭》中曾描绘当时的比赛情景:“圆鞠方墙,仿象阴阳。法月衡对,二六相当。建长立平,其例有常。不以亲疏,不有阿私。端心平意,莫怨其非。鞠政由然,况乎执机。”

特别值得一提的是,汉代时蹴鞠流行于民间,甚至出现了属于“百戏”范畴的表演性蹴鞠。其旁边还常配有伴乐或大鼓,表演者动作也跟随节奏变化,以高难度动作取悦观众。同时,除作为运动项目外,蹴鞠也成为军事训练的手段之一。刘向在《别录》中记载有:“蹴鞠,兵势也,所以练武士知有材也,皆因嬉戏而讲练之”。这也就是说,蹴鞠在锻炼体魄、模拟作战、演练进攻防守等项目中,具有特殊意义。

直至唐宋,蹴鞠运动在宫廷和民间一直流行不辍。唐太宗、唐玄宗都喜看蹴鞠,宋太祖赵匡胤则是个“球迷”。他尤其擅长“白打”,也就是现在人们所说的“花式足球”。即踢球时,用头、肩、背、腹、膝、足等部位接触球,灵活变化,随心所欲,可使“球终日不坠”。

除宫廷喜好外,“蹴鞠”运动在民间亦十分流行。诗人陆游即在《晚春感事》中有名句:“少年骑马入咸阳,鹘似身轻蝶似狂;蹴鞠场边万人看,秋千旗下一春忙。”而台北故宫博物院所藏宋代苏汉臣绘《长春百子图卷》中,笔法工整,人物衣着细腻,景色分明,百童嬉戏情景跃然纸上。画中即有四个孩子蹴鞠的场景:右边的童子忙着颠球,另外三个人则全神贯注地注视着他,中间的蹴鞠由赤、青、蓝、赭等不同颜色的皮革制成。

直至明清,蹴鞠的娱乐功能逐渐增强。收藏于北京故宫博物院的《明宣宗行乐图》中,就有明宣宗朱瞻基坐在御园亭中观看众人蹴鞠的场景。而藏于天津博物馆的清代画家黄慎《蹴鞠图》轴,则人物用笔劲利,顿挫自如,将蹴鞠的场面刻画生动,奇趣不俗。

捶丸射柳故事多

“捶丸”这项运动最早在元世祖至元十九年、署名宁志斋的《丸经》中出现。在这部32章、洋洋万言的书中,记载了有关“捶丸”的场地设置、器材制造、竞赛规则、处罚条例甚至各种不同的击法、战术、竞赛心理等内容。

虽然元代《丸经》初刻本已遗失,撰述者宁志老人已不可考,但元末明初著名史学家陶宗仪在其著作《说郛》中将《丸经》编入其中,使其得以流传。这部被研究者认为是中国古代最为全面系统、文字简洁的体育专业书,一方面纪录了“捶丸”在宋元时期的风靡程度,“至宋徽宗、金章宗皆爱捶丸。盛以锦囊,击以彩棒,碾玉缀顶,饰金缘边,深求古人之遗制,而益致其精也”。另一方面,也将这项已经消失的古代体育运动呈现在后人面前,甚至被当代人称为“古代高尔夫”。

虽然“古代高尔夫”这一称呼在学界争议尤甚,但其仍从侧面说明“捶丸”这项运动的外在与当代高尔夫运动有类似。其由唐代拿球杆徒步打的球类游戏“步打球”演变而来,至宋元成为流行运动。在元散曲杂剧、明代绘画中都有所提及。元杂剧《逞风流王焕百花亭》第二折王焕自夸什么游戏都会时说:“折莫是捶丸气球,围棋双陆,顶针续麻,拆白道字,买快探阄。锦筝搊,白苎讴,清浊节奏,知音达律磕牙声嗽。”此外《庆赏端阳》中也有“你敢和我捶丸射柳,比试武艺么”的道白。到明代,捶丸运动已不及前代普及,至清代更趋向衰落。

据记载,捶丸所用球杖俗称为“棒”,包括“扑棒”“杓棒”“撺棒”“单手”“鹰嘴”等不同的类型,又分为全副、中副、小副等3种,全副有10根棒,中副8根,小副则在8根以下。捶丸的场地多设在野外,需“天朗气清,惠风和畅,饫饱之余,心无所得,取择良友三三五五,于园林清胜之处,依法捶击”。

从打法而言,需先画定球基,再设定球窝。球基为方形“纵不盈尺,横亦不盈尺,择地而处之”,球基和球窝的距离,远的可以相隔50至60步,最远的不得超过100步,近的至少宽于一丈,这在《明宣宗行乐图》即有所绘。在此图中,全场共有10个窝,窝边还插不同颜色的旗子,以表示球窝之间的区别。

与此同时,捶丸这项运动也颇受女性青睐。在明代画家杜堇所绘《仕女图》中,即有捶丸运动的场面。画中女性头梳高髻、宽袍大袖、有侍女陪伴,颇为怡然。

日射尘红击鞠场

“鸣俦啸匹侣,列坐竟长筵。连翩击鞠壤,巧捷惟万端。白日西南驰,光景不可攀。云散还城邑,清晨复来还。”曹植在《名都篇》中对“击鞠”运动如此描述。“击鞠”就是指马球。

“击鞠”在唐宋时曾经盛极一时,据记载,唐代宫城禁苑内多筑有打球场地,而在军队中,马球也是竞技性练武项目,例如在《资治通鉴·唐纪》中,即有唐神策军中专门有马球能手的记载。而唐代诗人皮日休在《洛中寒食二首》中写道:“千门万户掩斜晖,绣恳金衔晚未归。击鞠王孙如锦地,斗鸡公子似花衣。”说明这项运动在贵族之间的流行,而宋代苏辙也曾有《送梁交之徐州》诗云:“崖上游人莫不归,清香入袖凉吹面。投壶击鞠绿杨阴,共尽清樽餐白饭。”

此外,在唐代的墓室壁画中也多次出现击鞠的场景,例如唐章怀太子墓的墓道西壁就绘有栩栩如生的《打马球图》。画中有20匹各色骏马,骑者穿窄袖袍,脚穿黑靴,皆左手执缰绳,右手持杖,整个比赛场面十分紧张激烈。

唐代女性也爱好击鞠,在唐墓中出土的陶俑中,就有女骑马打球俑出土。在此风气的影响下,一种名为“驴鞠”的骑驴打球活动也应运而生。由于驴体型较小且较好驾驭,深受女性喜爱。这种驴鞠在宋代的宫中依然存在,被称做“小打”,以区别于骑马打球的“大打”。

同样,在《明宣宗行乐图》中,也有明宣宗观看击鞠的情景,画中的明宣宗坐在椅子上,场上一人乘马举旗前奔,后面一人挥舞球杖冲向球门,场面热烈。到清代,击鞠曾一度被禁止,虽后恢复,但也逐步不为人知。

投壶击鞠绿杨阴

作为从先秦即有的传统礼仪和宴饮游戏,投壶是来源于射礼的传统礼仪。由于庭院不够宽阔或是宾客的确不会射箭,因此,以投壶替代射箭,成为宴饮风尚。《礼记·投壶》中曾有“投壶者,主人与客燕饮讲论才艺之礼也”的记载,《左传》中也记载有晋昭公大宴诸国君主,举行投壶之戏之事。

汉代时,投壶亦流行。“弹琴瑟,声钟竽,敦六博,投高壶,兵犹且强,令犹且行也。”《淮南子·兵略训》中,将投壶与弹琴、吹竽、六博等同时作为高雅游戏。而现存于南阳的汉代投壶画像石,也呈现着汉代的投壶情形。

隋唐五代时的投壶活动,仍然流行。“分朋闲坐赌樱桃,收却投壶玉腕劳。各把沈香双陆子,局中斗累阿谁高。”唐代诗人王建在《宫词》中,即对宫人投壶有所记载。而在李白《江夏寄汉阳辅录事》中,则有“他日观军容,投壶接高宴”之语。

到宋代时,虽然投壶依然流行,但其已渐趋娱乐化。有士大夫对此颇为不满,司马光即是其一。他后来于宋神宗熙宁五年,索性著述《投壶新格》一卷,专门介绍怎样投壶。在投壶方式上,司马光定有“有初”“连中”“贯耳”“散箭”“全壶”“有终”“骁箭”等方式,并有诗云:“投壶边柝静,倚马檄书成。不忘尘中客,往鸿可寄声。”

进入明清之后,投壶项目也随着社会发展日益繁盛。据《投壶奏矢》统计,当时的投法有140种之多。同样,在《明宣宗行乐图》中,也有明宣宗投壶的情景,画中的明宣宗坐在椅子上,顷身投壶,旁有随侍,场面热烈。

(责任编辑:admin) |