论复辅音说的认识问题

http://www.newdu.com 2025/12/14 01:12:43 未知 丁启阵 参加讨论

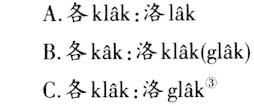

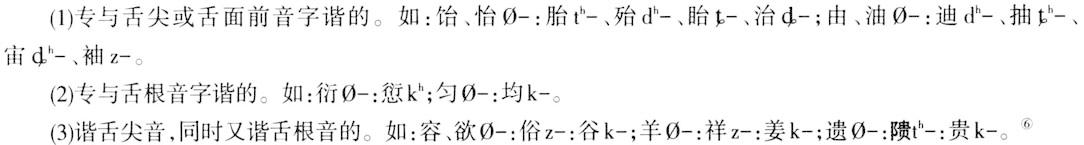

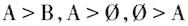

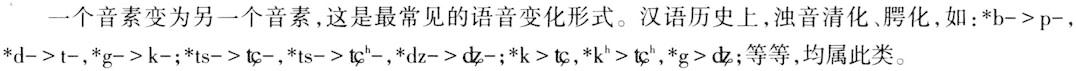

内容提要:复辅音说从提出到今天,已经有一百多年的历史了。毋庸讳言,相信、赞同这种说法的人是越来越多了,俨然主流观点,甚至有人称其为定论。但是,科学探索,不以时间长短、信众多少定是非。冷静、理性分析复辅音说提出的各种材料和论证过程,不难发现,其间问题不少。文章指出,复辅音论者至少在八个方面存在着认识不足的问题,需要重新加以审视、思考。 关 键 词:上古汉语;音韵学;复辅音 作者简介:丁启阵,北京外国语大学中文学院。 一、对边音声母l的可变性认识不足 是谁最先提出古代汉语有复辅音声母的?对于这个问题的解答,有英国人艾约瑟(Joseph Edkins)、德国人甲柏连孜(Gabelentz)①、法国人马伯乐(Henri Maspero)②等的不同说法。 不管是谁最先提出来的,他们有一个相同点:都注意到了汉字中以“监”“各”“立”“京”“兼”等为声旁的形声字除了读k-声母也有读1-声母的现象。面对这种现象,有人提出了这两类音均来自上古汉语*kl-音节的观点。这种观点,最清楚同时也是最有影响的阐述者无疑是瑞典汉学家高本汉(Bernhard J.Karlgren)。高本汉在其《汉语词类》(Word Family in Chinese,1933)一书中提出了著名的三种可能的拟测模式:  不管选择哪一种模式(高本汉早期倾向于C式,后来发生动摇,觉得A式也有可能),高本汉的阐释实际上就是一个要点:上古汉语有复辅音声母。后来主张古汉语有复辅音声母的学者,大都是高本汉这个观点的重复或延伸,路数一样。 高本汉的这个拟测模式,实际上等于未经论证即做出了上古汉语有复辅音声母的推断。换言之,等于立论说:只有复辅音才能解释汉字中以“监”“各”“立”“京”“兼”等为声旁的形声字除了读k-声母也有读l-声母的现象。 这种认识,存在一个明显的问题:忽略或者说人为屏蔽了边音声母l的可变性。 边音声母即“三十六字母”中的来母,被普遍认为是化石声母,即从上古到中古到近现代,一直读[1]声母,音值没有发生变化。例如李方桂先生《上古音研究》,基本上就是这样的观点。只不过,他注意到来母跟透母、彻母等字相谐,因而提出“应当有个清音来配”的猜想,即上古音系中应该有个清音l,他写作*hl-。这个*hl-根据等次的不同,分别演变为中古的透母th-(一二四等)和彻母th(三等)④。 但实际上,来母的读音并没有这么稳定。据Schuessler(1974)、雅洪托夫(1976)、包拟古(1980)等人的研究,来母字上古应该是读*r-音的。上古音系中读*1-音的声母是以母。也就是说从上古到中古,来母字的读音发生了如下的变化:*r>l-。⑤ 我观察过一至三岁婴儿的语音变化情况,发现来母字的读音有一个演变过程,可以明显分为三个阶段:第一个阶段是零声母  或半元音j,第二个阶段是舌尖闪音 或半元音j,第二个阶段是舌尖闪音 或接近滚音r,第三个阶段才是边音l。第二个阶段已经为学者们注意到了,第一个阶段尚未被认识到。 或接近滚音r,第三个阶段才是边音l。第二个阶段已经为学者们注意到了,第一个阶段尚未被认识到。董同龢先生把中古无声母(零声母)的字在谐声字中的表现分为如下三类:  董同龢先生对这其中前两类谐声是这样解释的:(1)上古是*d-,后来在介音j之前失落了。(2)上古是*g-,后来也是在介音j之前失落了。也就是说,他认为j介音的作用可以使其前边的舌尖、舌根声母脱落。 假如来母字上古时期有个零声母的阶段或者部分字读零声母  ,借用一下董同龢先生的方法,来母字的谐音现象便可以不必依赖*Cl-型复辅音而得到解释了——它们是同部位的舌尖或舌根塞音内部相谐。 ,借用一下董同龢先生的方法,来母字的谐音现象便可以不必依赖*Cl-型复辅音而得到解释了——它们是同部位的舌尖或舌根塞音内部相谐。二、对音变方式认识不足 关于复辅音是如何消失的,有复辅音论者分别提出了三、四种复辅音消失的方式。三种方式是音素分化、音素变异和音素脱落⑦,四种方式是音素脱落、音素融合、音素分离和音素换位⑧。其中变异和脱落两种方式,都有藏语演变模式可为参照,较为可信。C1-型复辅音往往是脱落式演变,一般脱落前一个辅音,后一个辅音保存下来⑨。 按照高本汉的C式,就有如下的演变:各*kl->k-:洛*gl->1-。同一谐声系列的形声字,一部分脱落前一个辅音,一部分脱落后一个辅音,这样的脱落方式,实际上是裂变,藏语之类亲属语言中大约也难以找到例证。 裂变的音变方式,表面看起来挺有趣。但这是一种想当然的演变方式。汉语历史上可以确知的音变方式,只有一种类型,那就是:A>B。演变的具体表现可分为两种情况:一种是发音部位发生变化,往前移或者往后移了;一种是发音方法发生变化,比如浊音清化,塞擦音与擦音交替,送气与不送气交替。发生语音演变的原因有两个:一个是语言外部原因,比如别的语言(方言)的影响;一个是语音内部环境的影响,最常见的是介音对声母的影响,比如腭化或者叫舌面化。 何大安先生把傣语暹罗话跟广西龙州、剥隘方言之间pl-跟p-,kl-跟k-的对应关系,视为“辅音弱化”,称其为“复辅音中的-l-弱化成了-j-”。他举的例子有:  看起来颇有道理,但实际上,龙州、剥隘土语跟早期傣语间的语音关系,未必是历时演变的关系(pl->pj-,kl->kj-),而可能是不同语音系统之间的对应——折合关系。龙州、剥隘土语的语音系统里没有复辅音,对应暹罗语复辅音pl-、kl-的时候,便以近似的语音pj-、kj-加以表现。 假如何大安先生能提供龙州、剥隘方言本身存在过有个pl-、kl-之类复辅音声母时期的证据,倒是可以证明有*pl->p-,*kl->k-语音变化方式的。从迄今为止所掌握的情况看,大概还无法证明这个。李方桂先生的《龙州土语》一书中有一句话,跟这个似乎有点关系:“复声母pl-只见一次是很例外的。”(11)但是,孤例并不能证明龙州方言音系中存在过复辅音声母。因为,它有可能是一个“外语词”。 三、对音变最小单位认识不足 同一文字谐声系列中,中古有两个声母读音,一个是1声母,一个是k声母,便构拟它们的上古音声母为*kl-;同理,同一谐声系列中,中古有三个声母读音便构拟它们的上古音声母为包含三个音素的复辅音,中古有四个声母的读音便构拟它们的上古音声母为包含四个音素的复辅音。虽然并非所有持古有复辅音声母论者都像严学宭先生那样,把这种做法发挥得比较酣畅——当然并不充分,但思路是一样的:中古的几个声母读音,上古汉语中都已经以音素的形式存在着了。换言之,从上古到中古的声母变化,不过是这些音素的分裂或脱落。 这种认识,实际上是把音素当作语音变化的最小单位。 音素当然不是语音变化的最小单位。  等语音变化方式,即一个音素变为另一个音素,一个音素变为零声母,零声母变为辅音声母,就都是有力的证明。 等语音变化方式,即一个音素变为另一个音素,一个音素变为零声母,零声母变为辅音声母,就都是有力的证明。 如果说,音素是语音变化的最小单位,上述这些变化,就都无法解释了。 实际上,语音变化的最小单位,还应该从音素往下继续分析。一个音素变化为另一个音素,表面上是由于语音环境的影响,比如同化或者异化。但是,分析其中原因,不难发现是因为音素的某一个或某几个特性发生了改变。比如说,浊音清化是因为音素的发音方法(声带是否振动)改变了,腭化是因为音素的发音部位和(或)发音方法同时发生了改变,舌头音  变为舌上 变为舌上 是发音部位发生了改变。 是发音部位发生了改变。如何分析音素的下位成分,现代音位学的区别特征理论(Distinctive Feature Theory),可以作为借鉴与参考。根据区别特征理论,辅音音位之间的区别,存在着一定的量变关系。量变积累到一定程度,会出现质变的结果。切音实验证明,时间长度、摩擦程度上的量变,都会导致听感上的质变,即从一个音素变成另一个音素。区别特征理论总共分析出十二对特征,吴宗济先生指出,只用如下四对区别特征项目就大致可以解释普通话辅音之间的差异:钝/锐(grave/acute)、糙柔(strident/mellow)、集/散(compact/diffuse)和暂/久(interrupted/continuent)。吴宗济先生画了一个图表,全面反映普通话辅音间的关系。这里选择其中钝/锐、散/集两组特征项目转写如下:  从区别性特征看各辅音之间的关系,可以明白,音素之间有各种相互转化、替换的可能,只要遇到适当的条件,改变其中任何一对特征,都可能发生、完成语音变化。 不妨这样说,音素变化只是表面现象,语音变化中真正发生改变的其实是区别特征之类音素(音位)的下位概念所代表的东西。 四、对汉字的性质认识不足 汉字被称为象形文字,以区别于拼音文字。其实象形只是汉字初创时期形体的特征之一。作为汉语的书写符号,汉字更重要的特性是:汉字对应的语言单位是音节。这不同于拼音文字的字母对应音素(音位)。由于上古汉语基本上是单音节词,因此,一个汉字实际上等于对应一个词。 汉字对应音节,意思是一个汉字表示一个音节,但这是单向的,不能倒过来说一个音节用一个汉字表示。事实上,一个音节对应的往往不止一个汉字,有的音节对应多达数十个甚至上百个汉字。现代汉语普通话中,fu(阳平)、xi(阴平)就都是字数较多的音节。虽然个体数量是一对一可逆的对应关系,但是一个汉字表示一个音节这个特点是自古以来一直遵守着的规则。因此,有学者称汉字为“语素一音节”文字(13)。 有人可能会说,古代文献中和民间都曾出现过一个汉字表示两个或两个以上音节的情况。例如:百=一百,百字上添一横就是二百,珷=武王,凤=凤凰,凰=凤凰,易(蜴)=蜥蜴,媾=邂逅,斌=文王+武王(14);现代曾经用过涅(读作“海里”)、瓩(读作“千瓦”)两个量词;20世纪50年代也曾经出现过一个字表示三四个音节(一个词语)的写法。我认为,这些情况都无损于汉字对应音节的特性。理由是:一个汉字对应两个或两个以上音节的写法,都是用的问题,不是体的问题。体指规则制度,用指实际使用。人们为了省事便捷,书写的时候所作的减省,是权宜之计。阅读、朗读的时候,人们都清楚,它们是两个或两个以上音节的减省形式。这种权宜之计,使用上受到很大的限制,因此数量非常有限。比较纳西象形文字,汉字的这一特性更加凸显。纳西象形文字,乍一看跟汉字有点像,但是,它不是一个字符表示一个音节,而是表示一个词语,音节数是不确定的。有个表示“天地变化”的字,纳西语里竟然读六个音节(15)。 从已知的汉字历史看,这种表示音节的特性,从甲骨文以来,一直不曾变化过。 与此同时,汉语音节结构的特点也一直没有变化过。已经确知的汉语音节结构是:(声母+介音+韵腹+韵尾)声调。换用字母表示便是:[(C1)(v1)V2(v3)(C2)]T。这里C代表辅音,V代表元音,T代表声调。用文字表述,有如下一些要点:一个音节最多可以有四个音素,实际上的音节只有韵腹一个音素是不能少的,其他音素都可能缺席;声调作为非音质音位,是笼罩在整个声韵母之上的;各音素之间是不平等的,有时长、音强上的差异,韵腹是核心,时长、音强都享有优先权;音节长度有限,各音素之间的关系是致密的,不像印欧语、斯拉夫语等诸语言那样音素之间比较舒缓松散。 从《诗经》等古代诗歌诗句长度的整饬(四言居多)的情况看,上古汉语的音节跟中古音系和近现代音系的音节结构,没有根本的变化;应该是有声调的。 从汉字跟音节的关系、汉语音节特点、古代诗歌韵律等情况看,上古汉语的音节结构跟中古以降的情况应该是一样的。汉语音节的长度限制和音素之间的致密特点,容纳不下复辅音声母。 假设上古汉语是有复辅音声母的,而且如复辅音论者所说的,会有*kl->k-、*gl->1-之类的语音变化,汉字与所对应音节之间的固定、稳定关系是难以保证的。梵汉对音中,梵语Cr-音节汉字对音的混乱情况,是有力的佐证。举两个例子:kra:迦罗、惧、拘、鸠;trā:多、多罗、那罗、吒、提、叉。(16) 五、对汉字背后的时地性认识不足 汉字的草创时期,也许曾有过一个仓颉那样的杰出人物。但是,甲骨文、金文那样属于较为成熟阶段的文字体系,一定不是成于一时一地一人之手,而是相当漫长的岁月里、广大的地区人们集思广益、分头创造、汇流成海的结果。一般认为,在象形、指事、会意、形声四种造字方法中,形声是比较后起的造字法。据研究,形声字的大量出现是春秋以后。 明陈第《毛诗古音考·自序》“盖时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”这几句话,同样适用于汉字形声字中的谐声系列。 且不说许多持复辅音说的学者在考察文字谐声现象时,对形声字的创制时代几乎没有限制,就是少数意识到古文字有时代问题的学者,做出的范围限制也往往包括整个商周时期。须知,商周时期前后历时一千多年,地域跨越数千公里。可以肯定,这样的形声字系统里是有语音的古今变化和方言差异的。 上古汉语研究有个难以摆脱的尴尬:一方面,都知道历时数百上千年、跨地数千里的文献语言资料中有时地差异的问题。理想的做法是,分出时地再行研究。另一方面,因为上古文献资料数量有限,且语焉不详,分期、分区有很大的难度;一旦分开,也不足以得出任何像样的结论。例如《诗经》中的三百多首诗歌作品,时代前后历五百年,地域范围数十万平方公里,《风》《雅》《颂》、大小雅、十五国风(一说十三国风)之间,方言差异有迹可循。但是,研究上古音韵部的时候,又不得不把它们混在一起。这种研究,得出的不可能是一个真实可信的语音系统。任何自然语言本质上都是方言,都是以方言形式存在的,世界上不存在超方言的自然语言。 六、对形声字的复杂性认识不足 “以事为名,取譬相成”,许慎《说文解字·叙》对形声字的定义,看起来简单,但实际上,形声字的问题相当复杂。 首先是,形声字的甄别、认定工作有不小的难度。指出文字的六书身份是许慎《说文解字》的一项重要工作,遇到形声字,许慎以“从某,某声”加以标注。例如,昭,“从日,召声”。但是,由于许慎时代距离甲骨文时代已经有一千多年,他能看到的最古老的文字基本上是战国时期的,从甲骨文到战国文字,字形已经发生了不小的变化。因此,对一些形声字的声旁认定出现了差错。其中,“从某,某省声”,差错尤其多。例如,宫字许慎说是“从宀,躳省声”,商字许慎说是“从冏,章省声”。从甲骨文的写法看,这两个字许慎都说错了。甲骨文中,宫字像房屋(宫室)的样子,商字写作  《甲骨文编》),也不像是章声(17)。利用谐声研究上古声母,必须以正确的形声甄别、认定为基础。否则,得不出可靠的结论。 《甲骨文编》),也不像是章声(17)。利用谐声研究上古声母,必须以正确的形声甄别、认定为基础。否则,得不出可靠的结论。其次,形声字的形体结构系统并不严密。有的同一词义的字存在好几种形体,例如鐘、鍾,粳、稉,绔、裤,訦、忱,等等。“这些现象说明,形声字和其他结构的汉字一样,是群造群用,其中约定俗成和新陈代谢起了很大的作用。”(18)也就是说,形声字中的语音是有内部分歧的,即有古今变化和方言差异,并非单一、纯粹的语音系统。 举个近在眼前的例子:20世纪六七十年代制定并公布的《第二次汉字简化方案》,基本上是同一时期被“创制”出来的,但是,由于创制者地非一处,必然地掺杂了方言语音成分。仅举三例: 1.酒→氿 2.菜→  3.裤→衭 例1,应该是舌根声母逢齐齿、撮口呼腭化了,即不分尖团的方言区人的发明。例2,显然是全浊声母已经完成清化过程的方言区人的创造。例3,一定是齿唇音f与舌根音x不分的方言区人的作品。古今同理,上古时期的形声字系统中,肯定有这种方音混杂的情况。 七、对汉语演变的时间性认识不足 同样是主张上古有复辅音声母的学者之间,在复辅音消失的时间问题上,分歧很大。何九盈先生认为复辅音声母消失的时代为远古,即《诗经》时代之前(19);余迺永、王洪君两位先生,一位说复辅音开始分化的时间是中唐以后(20),一个说复辅音的最后消失在宋代前后(21)。这几位学者的说法,分处复辅音论者的早晚两个端点。大多数学者位于他们之间。例如,陆志韦、包拟古、蒲立本、柯蔚南、梅祖麟等人,都认为复辅音消失时间为东汉中后期(22)。最早、最晚之间,相去一千五百年左右,占华夏文明史的三分之一——假设华夏文明史是四千年至五千年。 如果将持复辅音论的学者当作一个整体看,不禁令人感叹:这是多么不可思议的一个群体。语言有古今演变的道理人人都懂,但是在对一种语音现象存在、消失时间的认识上,却是如此地天差地远。 之所以有如此令人诧异的分歧,原因在于:有人从汉语史分期出发,有人从语言证据(复辅音证据)出发。从汉语史分期出发,势必顾及中古语音系统——《切韵》音系。既然《切韵》音系是公认没有复辅音声母的,自然不能说隋唐时期还存在着复辅音声母。往前推三四百年,以东汉为界是个不错的处理办法。东汉是许多历史、文化现象的转折点,尤其是佛教的传入,人们发现了汉语的四声,反切注音法开始流行,等等。单从所谓复辅音证据出发,很容易把复辅音消失的时间下限定得偏晚。打个比方:来母字现代方言一般都读边音声母[1],但是,江西、安徽等方言有读[t]之类声母的;闽西北方言中,有若干来母字读[s]声母的;第二次汉字简化方案中,“楼”字被简化成“柚”字,柚(柚子)、柚(楼房)、袖、轴、抽,就成了谐声系列;按照复辅音论者的思路和逻辑,现代汉语中就应该存在tl-、sl-之类的复辅音声母。 由此可见,即使是主张复辅音声母消失于唐宋时期的,也仍然没能将尊重证据的态度贯彻到底。 赵彤先生提出了一个调和的办法:“能够反映复辅音声母的材料,其时代不一定等于复辅音声母存在的时代。”(23)但是,这方法是柄双刃剑,它也可以用来否定上古时期存在复辅音声母。 还有一个跟时间问题有关的例子。复辅音论者大都认为汉藏是同源的,原始汉藏语分化的时间,有距今五千年左右的说法。假设分化之后,在一两千年的时间里,原始藏缅语、原始侗台语、原始苗瑶语等跟原始汉语保持类似今天汉语方言之间的关系情况,应该是合乎情理的。换言之,公元前一千年左右,汉语跟藏缅、侗台、苗瑶等语言性质是较为接近的。但是,从汉刘向《说苑》记载的《越人歌》的原语汉字记音版和汉译版对照情况看,完全不像是方言的关系,而更像是不同的语言(24)。 八、对现代汉语方音的参考价值认识不足 提出上古汉语有复辅音声母的学者,最早、最直接、最有价值的材料是文字的谐声现象。除了文字谐声,赞同此说的后起学者提出的其他材料,主要还有:其他古汉语现象(包括异文、读若、假借、合音等),亲属语言比较材料和外语对音材料,同源词语的古音构拟(主要是汉藏同源词语)等几个方面。偶尔有人提过现代汉语方言,例如张世禄先生(25),但大多数复辅音论者语未及此。不知道是认为现代汉语方言没有这方面的价值,还是他们有意回避。 事实上,现代汉语方言读音对于包括复辅音问题在内的上古汉语语音研究的参考价值,至少不在上述几方面材料之下。对此,我们可以从关系、逻辑、类型、现象几个方面加以论证。 关系上,现代汉语方言是上古汉语一脉相承的嫡系后裔,这是明摆着的事实;而且,现代汉语方言距离上古汉语的时间不过两千年上下,语言上的对应关系确定而清晰,中间不曾有过任何断裂隔阂。而包括藏缅、侗台、苗瑶等所谓亲属语言,跟汉语的同源关系,目前还只是理论上的假设;即使确定有同源关系,它们跟汉语分开的时间,也在五六千年以上,它们跟大多数学者都认为存在复辅音声母的上古汉语的时间距离,远远大于现代汉语方言;更致命的是,所谓亲属语言,跟汉语之间根本没有时间上具有连续性的相关文献,最早的藏语书面材料是公元七世纪的文献,此前是空白。显而易见,研究上古汉语读音,取亲属语言而弃汉语方言,是舍近求远,是以疏间亲。 逻辑上,我们可以提出这样的疑问:如果现代汉语跟上古汉语有一脉相承的关系,上古汉语的语音特点是有可能在现代汉语方言中得到保存的,至少会留下蛛丝马迹;分布地域辽阔、语言形态丰富多样的现代汉语方言中既然保存了古无轻唇、古无舌上等所有已知、公认的上古汉语语音特点,如果上古汉语有复辅音声母,或多或少会留下些许痕迹,不应该如此杳无音信。 类型上,迄今为止我们都没有发现古今汉语在音节结构上存在质的不同,即没有任何证据可以表明,现代汉语方言跟上古汉语不是同质同构的关系。看到厦门、山西某些地区方言中有mb-、nd-、  之类声母,有些复辅音论者如获至宝。但通过实验语音学的研究,这些音并非一般意义上浊塞音和鼻音的结合,而是鼻冠音;这些鼻冠音,不是古已有之的;更重要的是,它们的演变,都是脱落m、n、 之类声母,有些复辅音论者如获至宝。但通过实验语音学的研究,这些音并非一般意义上浊塞音和鼻音的结合,而是鼻冠音;这些鼻冠音,不是古已有之的;更重要的是,它们的演变,都是脱落m、n、 ,没有脱落b、d、g的(26)。总之,这些音都应该认定为单辅音,而不是复辅音。 ,没有脱落b、d、g的(26)。总之,这些音都应该认定为单辅音,而不是复辅音。此外,复辅音论者提出的一些可能证明古汉语存在复辅音声母的现代汉语方言读音现象,例如嵌1词(切脚词)、闽西北方言若干来母s声字,等等,都可以在单辅音框架内得到合理的解释(27)。 复辅音的假说是涉及上古汉语语言性质的大问题,也是汉语音韵、汉语史研究的热点问题,在一百多年的时间里,涌现了大量申述复辅音说的论著,虽谓之日汗牛充栋亦不为过。不客气地说,人云亦云者众,独立思考者寡。可是,老话说,积重难返,想要推倒这庞然大物,也不是轻而易举之事。更何况,一篇论文,涉及方面如此之多,因此只能蜻蜓点水,浮光掠影。期望的效果,无非是引起对方辩友思索,共同切磋,携手并进。 ①龚煌城《汉藏语研究论文集》,第183-184页,北京大学出版社,2004年。 ②沙加尔(Laurent Sagart)著,龚群虎译《上古汉语词根》,第6页,上海教育出版社,1999年。 ③高本汉著,张世禄译《汉语词类》,商务印书馆,1937年。 ④李方桂《上古音研究》,第20页,商务印书馆,2015年。 ⑤赵彤《战国楚方言音系》,第57页,中国戏剧出版社,2006年。 ⑥董同龢《汉语音韵学》,第297-298页,文史哲出版社,1998年。 ⑦王珊珊《古汉语复辅音声母研究》,第608-609页,北京大学博士学位论文,2003年。 ⑧马学良主编《汉藏语概论》,第198-204页,民族出版社,2003年。 ⑨同上书,第118-119页。 ⑩何大安《声韵学中的观念和方法》,第90页,大安出版社,2008年。 (11)李方桂《龙州土语》,第3页,商务印书馆,1940年。 (12)吴宗济《吴宗济语言学论文集》,第135-137页,商务印书馆,2004年。 (13)裘锡圭《文字学概要》,第18页,商务印书馆,1988年。 (14)金理新《汉藏语的语音对应与语音相似》,《民族语文》2003年第3期,第4-10页。 (15)方国瑜、何志武《纳西象形文字谱》,第111-113页,云南人民出版社,1995年。 (16)俞敏《后汉三国梵汉对音谱》,《俞敏语言学论文集》,第62页,商务印书馆,1999年。 (17)高明《中国古文字学通论》,第53页,北京大学出版社,1996年。 (18)同上书,第52-53页。 (19)何九盈《上古音》,第82、93页,商务印书馆,1991年。 (20)余迺永《〈切韵〉系书切音与切字谐声相违的声母问题》,《语言科学》2003年第9期,第29-35页。 (21)王洪君《汉语非线性语音学》,第201页,北京大学出版社,1999年。 (22)丁启阵《汉语复辅音说辨正》,第30页,中华书局,2016年。 (23)赵彤《战国楚方言音系》,第76页,中国戏剧出版社,2006年。 (24)丁启阵《汉语复辅音说辨正》,第8-9页,中华书局,2016年。 (25)张世禄《汉语语音发展的规律》,《徐州师范学院学报》1980年第4期,第1-7页。 (26)胡方《论厦门话  声母的声学特征及其他》,《方言》2005年第1期,第9-17页。 声母的声学特征及其他》,《方言》2005年第1期,第9-17页。(27)丁启阵《汉语复辅音说辨正》,第182-194页,中华书局,2016年。 (责任编辑:admin) |