试论“异音音注”的三种认知模式及其价值

http://www.newdu.com 2025/10/30 04:10:15 未知 蔡梦麒 陈静毅 参加讨论

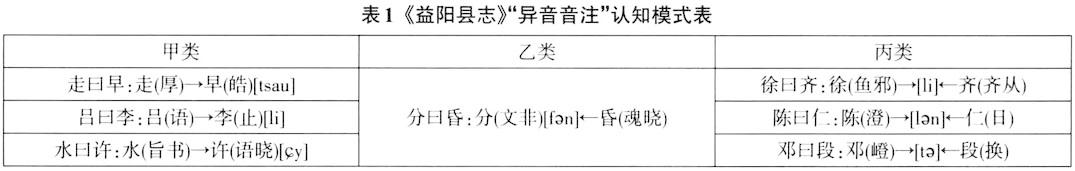

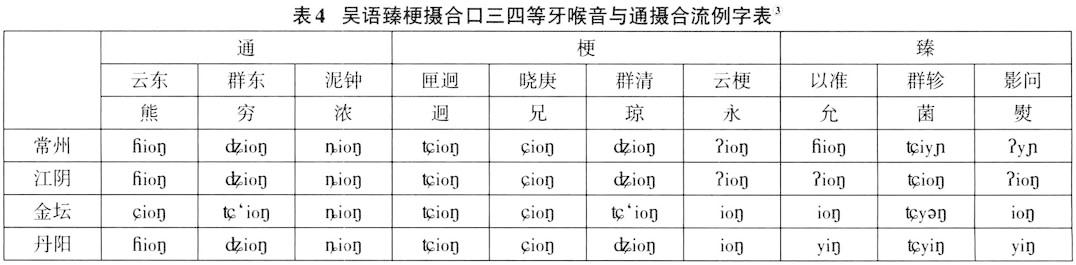

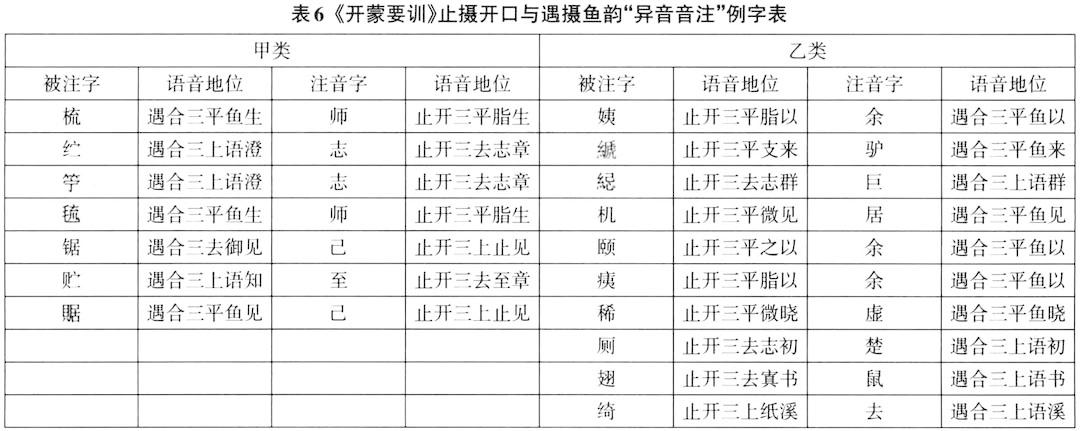

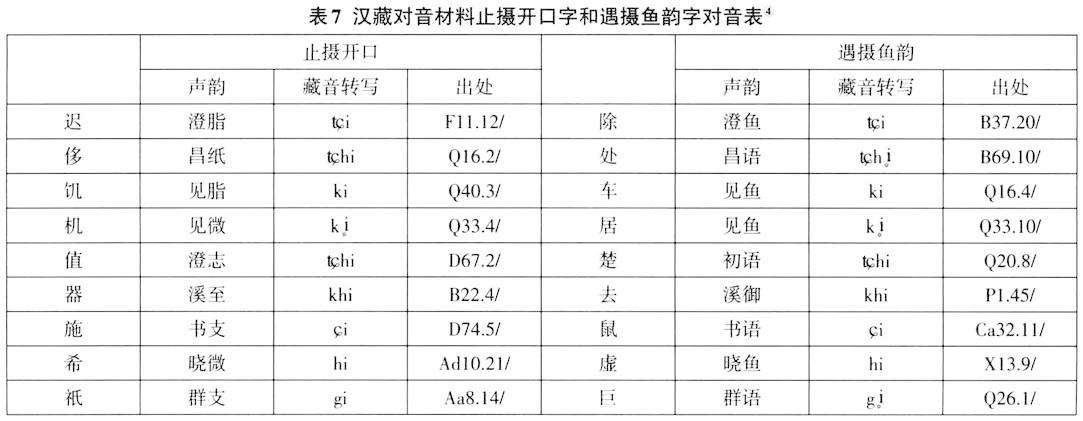

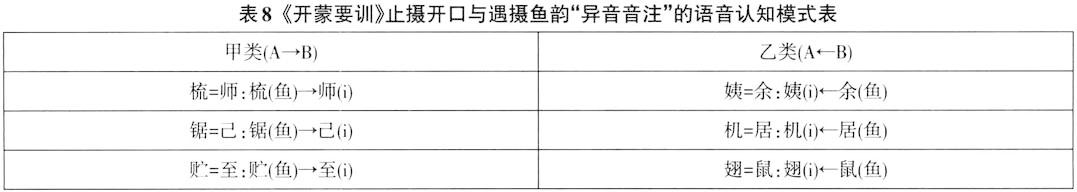

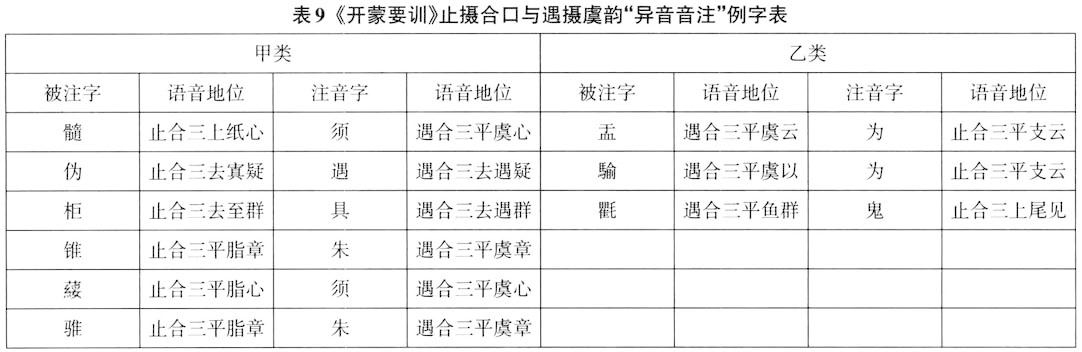

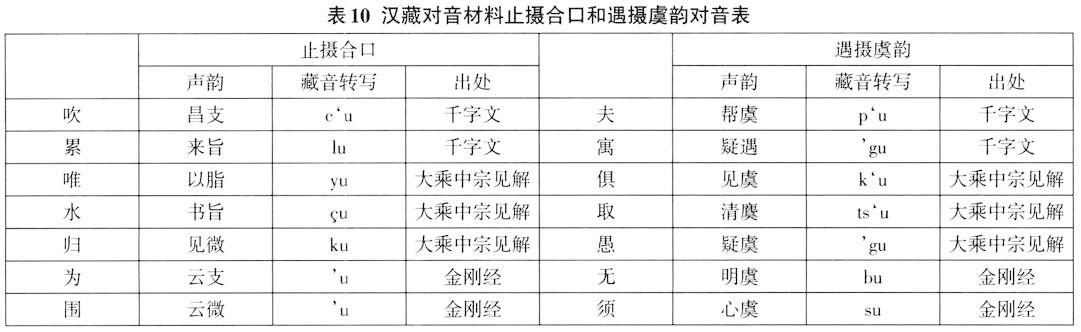

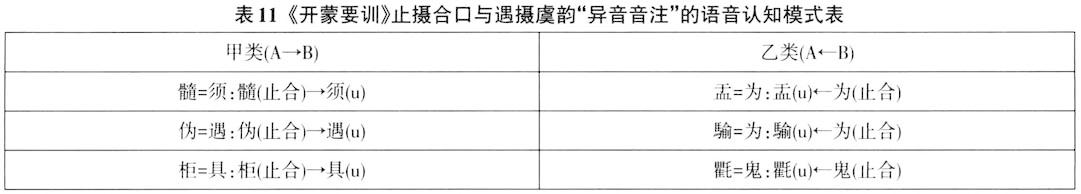

内容提要:“异音音注”是语音发展演变过程的一种呈现形式,指以《广韵》为参照,文献中的直音或反切注音材料,其被注字与注音字不同音,它的语音事实、性质是音韵研究中的一个关注重点。而“异音音注”中被注字与注音字读音不同,其语音事实实际上存在三种可能:被注字读作注音字,即“A→B,从而A=B”;注音字读作被注字,即“A←B,从而A=B”;被注字和注音字同时读作另外一个读音,即“A→C,B→C,从而A=B”。三种可能反映的三种认知模式揭示出,“异音音注”的语音事实不能从注音本身看出,而要综合语音演变的规律通盘考虑。采用正确的认知模式去分析“异音音注”,有利于准确分析其语音事实及性质,有利于准确判断部分古代异读的性质与来源。 关 键 词:异音音注/被注字/注音字/异读 作者简介:蔡梦麒,湖南师范大学文学院(湖南 长沙 410081);陈静毅,湖南工商大学文学与新闻传播学院(湖南 长沙 410205)。 基金项目:本文得到了国家社科基金重点项目“《刊谬补缺切韵》校释及唐五代韵书整理与研究”(项目编号:18AYY014)的资助。 一、“异音音注”的三种认知模式 直音、反切的注音方法都可以离析为被注字与注音字两部分,区别在于直音的注音字是一个汉字,而反切的注音字是两个汉字。以《广韵》为参照,文献中的注音大体可以分为“同音音注”和“异音音注”两类。“同音音注”指以《广韵》为参照,文献中的直音或反切注音材料,其被注字与注音字同音。例如: (1)禜,音咏。风雨不时。祭名。(《玉篇·示部》) (2)  ,似廉切。汤爚肉。(《玉篇·炙部》) ,似廉切。汤爚肉。(《玉篇·炙部》)(3)  槔,上音结,下音皋。所以汲也。(《五经文字》卷上) 槔,上音结,下音皋。所以汲也。(《五经文字》卷上)(4)庮,弋久反。又音由。见《礼记》。(《五经文字》卷中) 以《广韵》为参照,上例中被注字“禜”“  ”“槔”分别与注音字“咏”“结”“皋”读音相同,被注字“ ”“槔”分别与注音字“咏”“结”“皋”读音相同,被注字“ ”“庮”分别与反切“似廉切”“弋久反”的上字同声母、下字同韵母和声调。这类注音的目的在于告诉读者某个字的正确读音。“异音音注”指以《广韵》为参照,文献中的直音或反切注音材料,其被注字与注音字不同音。例如: ”“庮”分别与反切“似廉切”“弋久反”的上字同声母、下字同韵母和声调。这类注音的目的在于告诉读者某个字的正确读音。“异音音注”指以《广韵》为参照,文献中的直音或反切注音材料,其被注字与注音字不同音。例如:(5)姨,余。(《开蒙要训》,伯2578) (6)缀赘,兹后切。(《虞山方言辨讹》,上海图书馆藏稿本) 以《广韵》为参照,例(5)被注字“姨”是止摄字,注音字“余”是遇摄字,二者不同音,但例句中它们却是被注字与注音字关系,例(6)被注字“缀赘”是蟹摄合口字,而切语“兹后切”切出的是流摄字,即被注字与反切下字不同韵,但在例句中它们也是被注字与注音字关系。这种“异音音注”往往代表的是一种新的语音事实,成为人们借以考察注音材料语音特点的一个重要依据。 那么“异音音注”到底反映了一种什么样的语音事实呢?我们可以举一个方言例子加以说明。以《广韵》或者更为宽泛的语音标准来衡量,下面例子中的注音都是很典型的“异音音注”。 (7)山曰三,水曰许,回肥皆曰为,陈成皆曰仁,横焚皆曰文,崔趋皆曰妻,黄房皆曰王,胡符吴皆曰无,徐曰齐,邓曰段,雷曰黎,吕曰李,荣曰云,方曰荒,投曰桃,斗曰倒,美曰米,贤曰乾,分曰昏,浮曰匏,走曰早,狗曰槁,树曰柱,吃曰恰。(《益阳县志·风俗卷·方言》,湖南师范大学藏清同治十三年刻本) 《益阳县志》成书于清同治十三年(1874),距今140多年,但例(7)中的语音现象今天的益阳话仍完全可以与之相应证。如果用“→/←”来表示“读作”,根据崔振华(1998),以上所列《益阳县志》“异音音注”,从认知的角度看可以分为甲、乙、丙三类。见表1。[3]13-14  表1显示,假设被注字为A,注音字为B,以《广韵》为参照,A、B是不同音的,而某文献呈现的是“A=B”,这种“异音音注”从认知看,有甲、乙、丙三种模式: 甲:A→B,从而A=B乙:A←B,从而A=B丙:A→C,B→C,从而A=B 甲种模式是:被注字A语音发生变化,读作了注音字B的声韵,即“A”读作“B”,从而出现了“A=B”的异音音注,如益阳话精组一等流摄读同效摄,即“走(厚)”读同“早(皓)”,均读作[tsau],因而《益阳县志》说“走曰早”。乙种模式是:注音字B语音发生变化,读作了被注字A的声韵,即“B”读作“A”,从而出现了“A=B”的异音音注,如益阳话魂韵晓母读同文韵非母,即“昏(魂晓)”读同“分(文非)”,均读作  ,因而《益阳县志》说“分曰昏”。丙种模式是:注音字B、被注字A语音都发生变化,它们都读作另外一个读音C,即“A”读作“C”,“B”也读作“C”,从而出现了“A=B”的异音音注,如益阳话鱼韵邪母读同齐韵从母,即“徐(鱼邪)”读同“齐(齐从)”,均读作[li],因而《益阳县志》说“徐曰齐”。 ,因而《益阳县志》说“分曰昏”。丙种模式是:注音字B、被注字A语音都发生变化,它们都读作另外一个读音C,即“A”读作“C”,“B”也读作“C”,从而出现了“A=B”的异音音注,如益阳话鱼韵邪母读同齐韵从母,即“徐(鱼邪)”读同“齐(齐从)”,均读作[li],因而《益阳县志》说“徐曰齐”。在“异音音注”的注音材料中,“A→B,从而A=B”可能是最普遍的,因而按照这一模式去理解“异音音注”往往成为一种惯性。但无法否认的是,各类“异音音注”材料中,“A←B,从而A=B”和“A→C,B→C,从而A=B”两种模式同样存在。如果仅仅依惯性思维将这些“异音音注”也按照“A→B,从而A=B”模式去理解,而不是综合语音演变的规律来通盘考虑,其结果就是,古代韵书会衍生出一些根本不曾出现过的异读又音,现代学者则可能曲解“异音音注”的语音事实,得出错误的结论。 二、“异音音注”三种认知模式举证 “异音音注”的三种认知模式中,“A→B,从而A=B”模式最常见,也最容易被理解,因此此处不单独举证。这里重点举证另两种模式。此外,本文只考虑语音变化引起的异音音注,文字讹误、读字读半边、叶韵等引起的音变不在本文的讨论范围。本节所用材料,主要是《开蒙要训》《虞山方言辨讹》。前者依《敦煌经部文献合集》(第八册)所录,其底卷编号为伯2578,字形则直接采用通用写法。罗常培(2012)说:“从这本书的尾题来看,如果那个敦煌郡学士郎张某就是注音的人,那么这些注音所代表的就是后唐明宗时代(天成四年即929)的敦煌方音了。”14]28后者所用版本为上海图书馆藏稿本,一册,全书75叶,不分卷。丁锋(2011、2012)认为该书反映了19世纪中叶吴语常熟市虞山镇方言的语音状况。[4,5] 2.1 “A←B,从而A=B”模式 《开蒙要训》有齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”14例,见表2。  这14例齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”,前13例被注字都是阴声齐祭韵字(举平以赅上去,下同),注音字都是阳声梗摄字,最后1例则相反。这14例齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”反映的是一个什么样的语音事实呢?按照习惯性的认知模式即甲种模式,第一个例字“犁”用“令”字来注音,意思是“犁”读作“令”,即“犁”语音发生变化,增加了鼻韵尾,读音和“令”相同。然而真实的语音事实却并非如此。唐五代西北方音有一项重要的音变规律:鼻韵尾的消失或弱化。这在汉藏对音、梵汉对音材料中均有显著的体现。罗常培(2012)《唐五代西北方音》所列的四种汉藏对音材料中,都存在梗摄字丢失舌根鼻尾,与齐韵字共同对译元音[e]的现象。见表3。[14]64   以汉藏对音里“梗摄字韵尾[  ]失落,读同齐祭韵字”的西北方音为参照,《开蒙要训》14例齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”显然反映了唐五代西北地区“ ]失落,读同齐祭韵字”的西北方音为参照,《开蒙要训》14例齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”显然反映了唐五代西北地区“ 收声消变”的语音事实。罗常培(2012)说:“据此可知庚、耕、清、青四韵的 收声消变”的语音事实。罗常培(2012)说:“据此可知庚、耕、清、青四韵的 收声当然也消变成[ 收声当然也消变成[ ]了。所以我援照《千字文》藏音的例字,把它们跟齐祭韵并成一摄。”[14]138因此,据古、今西北地区“ ]了。所以我援照《千字文》藏音的例字,把它们跟齐祭韵并成一摄。”[14]138因此,据古、今西北地区“ 收声消变”的语音事实,前面所列《开蒙要训》的“异音音注”,显然是注音字“令”“迎”“庆”等的读音与《广韵》不同,它们在西北地区丢失了舌根鼻尾,读作了阴声齐韵,即“A(齐)←B(梗),因而A(齐)=B(梗)”。因此,《开蒙要训》前13例齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”的语音事实需采用“A←B”语音认知模式去分析,只有最后1例“鼎”音“帝”可按照“A→B”模式来理解。 收声消变”的语音事实,前面所列《开蒙要训》的“异音音注”,显然是注音字“令”“迎”“庆”等的读音与《广韵》不同,它们在西北地区丢失了舌根鼻尾,读作了阴声齐韵,即“A(齐)←B(梗),因而A(齐)=B(梗)”。因此,《开蒙要训》前13例齐祭韵与梗摄三四等“异音音注”的语音事实需采用“A←B”语音认知模式去分析,只有最后1例“鼎”音“帝”可按照“A→B”模式来理解。2.2 “A→C,B→C,从而A=B”模式 一般认为,清代薛福谦的《虞山方言辨讹》反映的是19世纪中叶的吴语常熟方音,大体以十六摄为标准,里面存在大量的“异音音注”。[4,5]其中一些“异音音注”的语音事实则需要按照“A→C,B→C,从而A=B”的语音认知模式去理解和分析。 2.2.1 臻梗摄合口三四等牙喉音与通摄“异音音注” 《虞山方言辨讹》臻梗通三摄“异音音注”共计13例:2例以通注梗、2例以通注臻、9例以梗注臻,见例(8)(括号前为被注字,括号内为注音字): (8)营荥茔萦(容)、永咏莹(与用同音)——以通注梗 运韵恽晕郓孕(用)、训(嗅)——以通注臻 荤熏醺曛勋纁(兄)、裙群(琼)、氲缊(永平声)、云纭耘筠匀(荣)、窘麇(囧)、允陨(永)、郡(其咏切)、蕴酝愠(咏)、君军均麕磨囷(扃)——以梗注臻 这13例“异音音注”反映的语音事实是:19世纪吴语中臻梗摄合口三四等牙喉音字与通摄合流,读作  。赵元任(2011)、钱乃荣(1992)所记载的现代、当代吴语仍然如此。见表4。[27,17] 。赵元任(2011)、钱乃荣(1992)所记载的现代、当代吴语仍然如此。见表4。[27,17] 常州、江阴、金坛、丹阳都属北部吴语范畴,表中常州、江阴、金坛三地在韵母方面都是“熊(通)=兄(梗)=允(臻)”,读作  。 。以现代北部吴语“臻梗摄合口三四等牙喉音与通摄合流读  ”为参照,《虞山方言辨讹》13例臻梗通三摄“异音音注”所反映的虞山吴语的语音事实是:“臻=梗”的“异音音注”,既不能认为是臻摄被注字读作了梗摄注音字的韵母,也不能认为是梗摄注音字读作了臻摄被注字的韵母,而是臻梗二摄字都读同了通摄,即“A(臻)→C(通),B(梗)→C(通),从而A(臻)=B(梗)”。因此,《虞山方言辨讹》以梗注臻“异音音注”的语音事实需要按照“A→C,B→C,从而A=B”的语音认知模式去理解。 ”为参照,《虞山方言辨讹》13例臻梗通三摄“异音音注”所反映的虞山吴语的语音事实是:“臻=梗”的“异音音注”,既不能认为是臻摄被注字读作了梗摄注音字的韵母,也不能认为是梗摄注音字读作了臻摄被注字的韵母,而是臻梗二摄字都读同了通摄,即“A(臻)→C(通),B(梗)→C(通),从而A(臻)=B(梗)”。因此,《虞山方言辨讹》以梗注臻“异音音注”的语音事实需要按照“A→C,B→C,从而A=B”的语音认知模式去理解。2.2.2 归回韵与尤侯韵“异音音注” 止蟹摄合口字,《虞山方言辨讹》多并入归回韵。《虞山方言辨讹》于归回韵下说:“以上归回韵字方音与尤侯韵字无甚分辨。”于尤侯韵下说:“钩抠讴兜偷溲齁等音之字,方音近似归回韵,上去声字亦然。”这描述的是吴语尤侯韵字与止蟹摄合口字同音的语音现象。该书尤侯韵与归回韵“异音音注”共计23例,被注字都是归回韵字,见例(9)(括号内的注音字都是尤侯韵字): (9)堆(兜)、推(偷)、吹炊(雌溲切)、虽蕤緌(溲)、隹锥追(兹溲切)、颓(头)、雷罍(娄)、腿(偷上声)、餧(耨上声)、觜嘴(走)、髓巂水(叟)、捶棰()、垒磊颣蕾累絫耒诔(搂)、碓对(斗)、兑队怼(豆)、退蜕(透)、内(耨)、最醉(奏)、缀赘(兹后切)、税帨(僧奏切)、瑞睡睿芮蚋(慈奏切)、泪累耒类(漏) 这类“堆=兜”“腿=偷上声”的语音现象在今天的常熟、南通吴语里还能看到。见表5:  现代北部吴语的常熟、南通两地,牙喉音外的尤侯韵字不读[ou],而读  ,而止蟹摄合口字在现代常熟、南通吴语里也不读合口[uei],而读开口 ,而止蟹摄合口字在现代常熟、南通吴语里也不读合口[uei],而读开口 。《广韵》牙喉音声母外的尤侯韵字与止蟹摄合口字在今天北部吴语部分方言点读音相同。因此从现代吴语的情况来看,《虞山方言辨讹》归回韵与尤侯韵“异音音注”反映的就是北部吴语尤侯韵字与止蟹摄合口字同读 。《广韵》牙喉音声母外的尤侯韵字与止蟹摄合口字在今天北部吴语部分方言点读音相同。因此从现代吴语的情况来看,《虞山方言辨讹》归回韵与尤侯韵“异音音注”反映的就是北部吴语尤侯韵字与止蟹摄合口字同读 的语音事实。 的语音事实。据此反观《虞山方言辨讹》23例归回韵与尤侯韵“异音音注”,既不能认为是归回韵被注字[uei]读作了注音字[ou]的韵类,也不能认为是尤侯韵注音字[ou]读作了被注字[uei]的韵类,而是归回韵[uei]与尤侯韵[ou]都读成了  ,即“A(归回韵)→C( ,即“A(归回韵)→C( ),B(尤侯韵)→C( ),B(尤侯韵)→C( ),从而A( ),从而A( )=B( )=B( )。因此,《虞山方言辨讹》归回韵与尤侯韵“异音音注”的语音事实需要按照“A→C,B→C,从而A=B”的语音认知模式去理解。 )。因此,《虞山方言辨讹》归回韵与尤侯韵“异音音注”的语音事实需要按照“A→C,B→C,从而A=B”的语音认知模式去理解。2.3 “A→B”“A←B”模式并存 在各类“异音音注”材料中,同一语音事实有时需要我们分别按照“A→B,从而A=B”和“A←B,从而A=B”两种不同的语音认知模式去分析和理解。下面我们举《开蒙要训》的“异音音注”来做说明。 2.3.1 止摄开口与遇摄鱼韵“异音音注” 敦煌本《开蒙要训》止摄开口与遇摄鱼韵“异音音注”共计17例,可以分为甲、乙两类:甲类被注字为鱼韵字,注音字为止摄开口字,计7例。乙类则相反,被注字为止摄开口字,注音字为鱼韵字,计10例。见表6。  罗常培(2012)利用敦煌汉藏对音写本中所窥见的唐五代西北方音,考证了《开蒙要训》“异音音注”的语音事实。[14]《广韵》遇摄鱼韵字变[i],读同止摄开口字,是唐五代西北地区重要的语音现象。敦煌汉藏对音材料为这一语音事实提供了直观的证据。见表7。  表7右边栏为遇摄鱼韵字,从藏音转写来看,它们都对译[i],同于左边栏的止摄开口字。以汉藏对音里“鱼韵变i”的西北方音为参照,《开蒙要训》17例止摄开口与遇摄鱼韵的“异音音注”正反映了唐五代西北地区“鱼韵字读[i],读同止摄字”的语音事实。罗常培(2012)说:“我们可以知道关于脂、之、支、微的不分跟鱼韵的转入止摄,在这种方音里跟《千字文》的藏音是一样的,它们已然都变作i韵了。”[14]143 根据“鱼韵字读[i],读同止摄字”的语音事实,反观《开蒙要训》17例止摄开口与遇摄鱼韵“异音音注”,需要采取不同的语音认知模式理解和分析:甲类是被注字(鱼韵)的读音与《广韵》不同,读作了注音字(止摄开口)的韵母;乙类则需要反过来理解,是注音字(鱼韵)的读音与《广韵》不同,读作了被注字(止摄开口)的韵母。即甲、乙两类反映了同一语音事实、同一音变规律,但是认知模式却不一样:甲类为A→B,乙类为A←B。见表8。  2.3.2 止摄合口与遇摄虞韵“异音音注” 敦煌本《开蒙要训》止摄合口与遇摄虞韵“异音音注”共计9例,也可分为甲、乙两类:甲类被注字为止摄合口字,注音字为遇摄虞韵字,计6例;乙类则相反,被注字为遇摄虞韵字,注音字为止摄合口字,计3例。见表9。  罗常培(2012)利用敦煌汉藏对音材料,结合《开蒙要训》此类“异音音注”,将唐五代西北地区方言中的止摄合口字归入遇摄虞韵。敦煌汉藏对音材料为这一语音事实提供了直观的证据。见表10。  表10左边栏为止摄合口字,从藏音转写来看,它们都对译[u],同于右边栏的遇摄虞韵字。[14]68罗常培(2012)说:“在千字文的藏音里,虞韵没有例外地都读成u,尤韵的唇声字读u,其余的读iu,这种方音当然也跟它类似,所以凡是同虞韵合用的,我都认为它们读u。”[14]144汉藏对音、罗常培的研究,都为分析《开蒙要训》止摄合口与遇摄虞韵“异音音注”提供了明确的答案,它们反映了唐五代西北地区“止摄合口三等字读同遇摄虞韵”的语音事实。据此反观《开蒙要训》9例止摄合口与遇摄虞韵“异音音注”,需要采取不同的语音认知模式理解和分析:甲类是被注字(止摄合口)的读音与《广韵》不同,读作了注音字(虞韵)的韵母;乙类则需要反过来理解,是注音字(止摄合口)的读音与《广韵》不同,读作了被注字(虞韵)的韵母。即甲、乙两类反映了同一语音事实、同一音变规律,但是认知模式却不一样:甲类为A→B,乙类为A←B。见表11。  以现代吴方语、汉藏对音里的西北方音为参照,《开蒙要训》《虞山方言辨讹》两书“异音音注”的语音事实清楚明晰。由此可见,考察“异音音注”的语音事实时,我们需要采取三种不同的认知模式,即考虑三种可能:(1)被注字的读音发生变化,读作注音字的声韵,即“A→B”;(2)注音字的读音发生变化,读作被注字的声韵,即“A←B”;(3)被注字、注音字读音均发生变化,同时读作另外一个音,即“A→C,B→C”。 三、“异音音注”语音认知模式的价值 我们列举出“异音音注”语音认知的三种模式,并不是要建立一种针对“异音音注”语音事实的新的研究方法,而是要为重新审视“异音音注”的语音事实找到一个新的角度。就“异音音注”而言,人们的惯性思维模式是“A→B”,即被注字读作注音字,如“走曰早([tsao])”。而根据我们前面的分析,除此之外,也存在“A←B”的现象,即注音字读作被注字,如“分曰昏([fen])”;还存在“A→C,B→C”的现象,即注音字和被注字均读作另外一个读音,如“徐曰齐([li])”。无论是《益阳县志》,还是《虞山方言辨讹》《开蒙要训》,其呈现的语音事实都告诉我们,“异音音注”包含有三种性质不同的内容,而三种不同的认知模式是我们正确把握“异音音注”语音性质的必经之路,其存在的意义远远不止于对方言语音资料的分析,对传世文献中“异音音注”语音事实的分析也应该秉持这一思路。“异音音注”语音认知模式的价值与意义就在于有利于准确分析“异音音注”的语音性质,准确判断“异音音注”导致的异读的性质来源。 3.1 认知模式的正确选择有利于准确分析“异音音注”的语音性质 从以往学者的研究来看,传世文献中对“异音音注”语音事实的分析,已经有意或无意地考虑到了语音认知的三种模式。以《万象名义》《玉篇》的几个混切注音为例。见表12。  表12是《万象名义》《玉篇》喻三与匣母混切的12个例子,其中的甲类都是被切字声母是喻三,切语上字为匣母,而乙类正好相反,被切字是匣母,切语上字为喻三,而其反映的语音事实却是一致的,即“喻三归匣”。所不同的是这些“异音音注”的语音认知模式:甲类是被切字(“轊位闱棫腄鋆”等喻三字)声母读同切语上字(匣母),即“A→B”,乙类是切语上字(“为禹有”等喻三字)读同被切字声母(匣母),即“A←B”,而声母语音变化的事实却是一致的,即“轊位闱棫腄鋆为禹有”原本均为匣母[  ]。周祖谟(1966)、周祖庠(2001)基于这些材料得出“喻三归匣”的结论,也表明《万象名义》《玉篇》喻三与匣母“异音音注”的理解存在两种语音认知模式。[30,32] ]。周祖谟(1966)、周祖庠(2001)基于这些材料得出“喻三归匣”的结论,也表明《万象名义》《玉篇》喻三与匣母“异音音注”的理解存在两种语音认知模式。[30,32]魏晋音注材料中存在许多“以轻切重”的所谓类隔切,例如《经典释文》所录徐邈音有“把,甫雅反”“盼,敷谏反”“便,扶面反”“盟,武耕反”等。蒋希文(1999)认为古无轻唇音,魏晋时期仍读作重唇,他说:“中古唇音八母分轻、重唇两大类。徐音读为一类,基本上以轻切重,读八母为四母。”[10]9这一结论的得出暗含唇音类隔切的语音认知模式是:切语上字(轻唇音如“甫敷扶武”)与被注字声母(重唇音如“把盼便盟”)不同,是因为魏晋时代这些切语上字读作了被注字声母,即“A←B,从而A=B”。以徐邈“把,甫雅反”为例,徐邈以轻唇的“甫”作重唇音“把”的切语上字,实际上是因为当时的切语上字“甫”读同被注字“把”的声母,是重唇音。这一结论得到其他语音材料的支持,符合“以轻切重”类隔音切的语音事实。 如果不按照这一语音认知模式去理解这些“异音音注”,得出的结论就可能完全不同。同样是这些“以轻切重”的类隔切,其实它只能证明轻唇音与重唇音是一类,但并不能证明一定是轻唇并入重唇。针对钱大昕的“古无轻唇音”说,符定一《联绵字典》就针锋相对提出“古无重唇音”说,王健庵(1983)申述了这一观点,敖小平(1984)为之补正。[1]王健庵(1983)认为“古无轻唇音”说是“颠倒了语音发展的历史而凭借近代读重唇音的被切字去主观认定‘类隔’切语上字上古必读重唇”,[23]他说: 钱氏认为早期反切所以用轻唇切重唇,正是古代轻重唇不分的证明……钱氏理由是:“眉,武悲切”是音和切,而“眉”读重唇,所以“武”必读重唇。事实上,钱氏正好把问题说颠倒了。“眉”原来读轻唇音,所以用“武”字出切;后来“眉”由轻唇变重唇,所以后儒说它的切语是“类隔”,才把“武悲切”改为“目悲切”。 “古无重唇音”说没有得到学界的认可,除其他众多的语音材料不支持这一观点之外,从语音认知模式看,很明显,王健庵等在“异音音注”的语音认知思路上也与前人不一样,不是按照“A←B,从而A=B”模式去看待“以轻切重”的语音事实,而是采用了“A→B,从而A=B”的模式。学界不认可“古无有重唇音”说,其实也就否定了王氏“以轻切重”音切的“A→B,从而A=B”的语音认知模式。 对于“异音音注”的分析,如果采用的单一语音认知模式,而不是综合语音演变的规律等准确把握注音字与被注字的关系,就有可能误解“异音音注”的语音事实。蒋希文(1999)用系联法研究徐邈音时,有将“A←B,从而A=B”误解作“A→B,从而A=B”的情况,[10]使得徐邈音两个韵部的“异音音注”存在两种相反的音变现象。如: (10)(牧)野,徐又以汝反。(13/6.16)/绪(余),徐上音奢。(28/18.6)/(绪)余,徐下以嗟反。(28/18.6)⑤(《经典释文》徐邈音) 《经典释文》引徐邈音有鱼麻“异音音注”3例,可以分为甲、乙两类:甲类被注字是麻韵字,注音字是鱼韵字;乙类则相反,被注字是鱼韵字,注音字是麻韵字。见表13。  蒋希文(1999)的研究结论是:甲类归入徐邈鱼韵,乙类归入徐邈麻韵。[10]71.81这样归类采用的认知模式是“被注字读作注音字的韵母”,即都是“A→B”,甲类是“A(麻)→B(鱼)”,乙类是“A(鱼)→B(麻)”。但这样一来,徐邈音鱼麻韵混注就反映了两种相反的音变:一方面是麻韵字与鱼韵合流读*a,是*a>  ;另一方面是鱼韵字与麻韵合流读 ;另一方面是鱼韵字与麻韵合流读 ,是 ,是 >*a。很明显,这是互相矛盾的。 >*a。很明显,这是互相矛盾的。王力(2008)、高本汉(1994)、李方桂(2001)等皆已证明,《诗经》、两汉、魏晋时期,《广韵》的鱼、麻二韵当合为鱼部。王力(2008)、李方桂(2001)等为鱼部拟音为*a。[24,7,11]汪荣宝(1923)根据梵汉对音,进一步论证了魏晋以上鱼、麻二韵归鱼部,皆读*a音。[22]施向东(2001)所列十六国时期汉梵对音材料中,鱼韵的“渠”字对音[a],“如”字对音ya。[20]据周季文、谢后芳(2006),敦煌汉藏对音材料中也有同样的例子,如“去”字对音kha,“误”字对音gwa。[29]44,61 前人的研究结论均证明魏晋以上鱼、麻二韵归为一部(鱼部)。根据这个语音事实,反观徐邈的鱼麻“异音音注”,“野(麻韵)”用“汝(鱼韵)”为反切下字,而“余(鱼韵)”用“嗟(麻韵)”为反切下字,正说明麻韵还未从鱼部完全分化出来。如此则“野,以汝反”须按照“A(麻)→B(鱼)”的认知模式去理解,而“余,以嗟反”须按照“A(鱼)←B(麻)”的认知模式去分析。这样徐邈的“余,以嗟反”与“野,以汝反”所反映的语音事实就是一致的。又如: (11)孟,徐武党反。(26/9.22)/玱,徐七羹反。(6/15.4)/戕,徐又在精反。(17/5.10)(《经典释文》徐邈音) 《经典释文》引徐邈音有宕梗摄“异音音注”3例,可以分为甲、乙两类:甲类被注字是梗摄字,注音字是宕摄字;乙类则相反,被注字是宕摄字,注音字是梗摄字。见下页表14。  蒋希文(1999)漏收了甲类注音,乙类则全部归入梗摄。而甲类通常归入宕摄,这样归类采用的认知模式是“被注字读作注音字的韵母”,即都是“A→B”,甲类是“A(梗)→B(宕)”,乙类是“A(宕)→B(梗)”。但这样一来,徐邈音宕梗摄混注就反映了两种相反的音变:一方面梗摄庚系字与阳唐韵合流读  ,是 ,是 > > ;另一方面阳唐韵字与梗摄庚系字合流读 ;另一方面阳唐韵字与梗摄庚系字合流读 ,是 ,是 > > 。这也是相互矛盾的。 。这也是相互矛盾的。梗摄字与宕摄字合流是上古乃至魏晋较为常见的语音现象。而且这种合流,从前人的观点来看,都是一部分梗摄庚系字与阳唐韵合流读  。王力(2008)、李方桂(2001)、何九盈(1991)、郑张尚芳(2003)都主张上古时期部分梗摄庚系字归阳部,并拟音为 。王力(2008)、李方桂(2001)、何九盈(1991)、郑张尚芳(2003)都主张上古时期部分梗摄庚系字归阳部,并拟音为 。[24,7,9,28]据罗常培、周祖谟(2007)研究,到了东汉,还有少数诗歌庚系字与阳唐韵一起押韵。到三国、魏晋这种现象就少了,但仍有通押的例子,例如成公绥《故笔赋》“明行芒”入韵,陆云《寒蝉赋》“翔商阳京常”入韵,“明京”等梗摄字在这些晋人韵文里,依然押入阳唐韵。这表明部分梗摄字与阳唐韵合流的现象在当时依然可见。在梵汉对音和汉语方言中也能找到部分梗摄字与阳唐韵合流的例证,如梵汉对音里“名、具、隶”分别对音mjang、gju-、liei-,以mjang对梗摄字“名”,苏州、南昌等地方言中梗摄“羹精”二字白读音韵母为 。[24,7,9,28]据罗常培、周祖谟(2007)研究,到了东汉,还有少数诗歌庚系字与阳唐韵一起押韵。到三国、魏晋这种现象就少了,但仍有通押的例子,例如成公绥《故笔赋》“明行芒”入韵,陆云《寒蝉赋》“翔商阳京常”入韵,“明京”等梗摄字在这些晋人韵文里,依然押入阳唐韵。这表明部分梗摄字与阳唐韵合流的现象在当时依然可见。在梵汉对音和汉语方言中也能找到部分梗摄字与阳唐韵合流的例证,如梵汉对音里“名、具、隶”分别对音mjang、gju-、liei-,以mjang对梗摄字“名”,苏州、南昌等地方言中梗摄“羹精”二字白读音韵母为 。 。前人的研究结论均证明魏晋以上宕梗摄有合流现象,部分中古梗摄庚系字当时读  ,未从阳唐韵分化出来。根据这个语音事实,反观“玱,徐七羹反”“戕,徐又在精反”,徐邈音所反映的语音事实当是注音字“羹”“精”读作被注字“玱”“戕”的韵类,也就是“玱羹戕精”均当归入阳唐韵。如此须按照不同的认知模式去理解徐邈的宕梗摄“异音音注”,即: ,未从阳唐韵分化出来。根据这个语音事实,反观“玱,徐七羹反”“戕,徐又在精反”,徐邈音所反映的语音事实当是注音字“羹”“精”读作被注字“玱”“戕”的韵类,也就是“玱羹戕精”均当归入阳唐韵。如此须按照不同的认知模式去理解徐邈的宕梗摄“异音音注”,即:甲类:A(梗)→B(宕),从而A(梗)=B(宕) 乙类:A(宕)←B(梗),从而A(宕)=B(梗) 这样徐邈甲、乙两类“异音音注”所反映的语音事实就是一致的。 3.2认知模式的正确选择有利于准确判断“异音音注”导致的异读的性质来源 中古韵书、音义书的音注,其来源较为复杂,往往以摘录它书音切,达到辞书求全、求备的目的。有关韵书、音义书中汉字异读的来源,至少有五种可能:一字多义的分化、来自方言的差别、形态构词、来自文字的假借、来自历史音变。[19]本文三种语音认知模式的提出,则能在已有研究成果的基础上,为异读来源的研究提供一个新角度。考察《集韵》对魏晋音注的归类,也可看出普遍采用“A→B”单一认知模式归类它书音切对韵书编纂产生的影响。《集韵》编纂者习惯按照“A→B”的认知模式去转录魏晋人的“异音音注”,即按照“被注字读作注音字的声韵”模式进行转录,其结果就有可能误解魏晋音注的语音事实,衍生出不曾出现过的异读音。下面试举两例。 (12)《经典释文·周礼音义上》:“床笫,侧美反。徐侧敏反。”(8/9.19) (13)《集韵》准韵阻引切:“笫,箦也。《周礼》衽席床笫。徐邈读。” “笫”字,徐邈注“侧敏反”,《广韵》“笫”有阻史切一音,即读庄纽止韵。而“侧敏反”依中古音系属庄纽轸韵,因此《集韵》于准韵阻引切小韵下收“笫”字,并注明“徐邈读”。表面上看“阻引切”与徐邈“侧敏反”对应,没有问题,而实际上《集韵》“笫”字阻引切是人为的异读音,这个音根本就不曾有过,错误的根源是《集韵》编纂者在“(笫)侧敏反”这个所谓“异音音注”的语音认知模式上出现了偏差,习惯性地按照“A→B,从而A=B”的模式,将这条注音理解为“被注字读作注音字的声韵”。 “敏”字,《说文》“从支每声”,段玉裁归入古音一部(之部)。《诗经·甫田之什·甫田》:“曾孙来止,以其妇子。馌彼南亩,田畯至喜。攘其左右,尝其旨否。禾易长亩,终善且有。曾孙不怒,农夫克敏。”王力(1986)《诗经韵读》“止子亩喜右否亩有敏”入韵,归入之部。[25]337周祖谟(1996)《魏晋南北朝韵部之演变》提到:“三国时期之部上声有‘敏’字。如何晏《景福殿赋》以‘子敏止’为韵(三国文39/6),韦诞《景福殿赋》以‘始敏’为韵(三国文32/10),嵇康《琴赋》以‘敏拟徵子跱起’为韵(三国文47/2),但到晋宋时期就没有人这样用了,估计已转入阳声真部。”[31]9《集韵》“敏”字有阳声、阴声两读。其阴声一读,“敏”字归旨韵“美”母鄙切小韵,可见“敏”字原本确有阴声韵一读。因此清人法伟堂指出:“笫徐侧敏反者,读敏如美,非入轸韵也。”[6]218邵荣芬(1995)也说:“《集韵》旨韵‘母鄙切’小韵收有‘敏’字,可证成法说。”[18]47 据此可知,徐邈“笫”侧敏反异音音注所反映的语音事实是,“敏”字读同被注字的韵类,仍读止韵,不读轸韵,即必须按照“A(笫)←B(敏),从而A(笫)=B(敏)”模式去理解;而《集韵》编纂者误将其以“A(笫)→B(敏),从而A(笫)=B(敏)”的模式去理解,认为“笫”有轸韵读音,于是将徐邈侧敏反以《集韵》为参照语折合进臻摄准韵,从而使“笫”字出现了“阻引切”这个人为的异读音。 (14)《经典释文·春秋左传音义之四》:“诸隄,徐丁兮反。沈直兮反。”(18/12.10) (15)《集韵·齐韵》:“隄,直兮切。防也。《春秋传》弃诸隄下。沈文何读。” “隄”字,沈文何注“直兮反”。“直兮反”依《广韵》切语上字为澄纽,下字为齐韵。因此《集韵》为之单立一个小韵,并注明“沈文何读”。表面上看“沈直兮反”与《集韵》“直兮切”对应,没有问题,而实际上《集韵》“隄”字直兮切是人为的异读音,这个音根本就不当有,错误的根源是《集韵》编纂者在“沈直兮反”这个所谓“异音音注”的认知模式上出现了偏差,习惯性地按照“A→B,从而A=B”的模式,将这条注音理解为“被注字读作注音字的声韵”。 钱大昕在《十驾斋养新录》卷五说:“古无舌头舌上之分。知彻澄三母以今音读之,与照穿床无别也,求之古音则与端透定无异。”这种情况延续至魏晋,因此魏晋音注材料中舌音类隔反切比比皆是。沈文何“隄”字注“直兮反”,是因为魏晋时“直”尚读定纽,还未转入澄纽,这是典型的类隔切。因此沈文何所注“直兮切”实际与《广韵》杜奚切、《集韵》田黎切同音,都是定纽齐韵,而《集韵》齐韵田黎切已经收有“隄,隄防”,本不当重复收录。 据此可知,沈文何“隄”直兮反,“隄(定)=直(澄)”异音音注所反映语音事实是,“隄”“直”均为定母,注音字“直(澄)”的声母读同被注字“隄(定)”,即必须按照“A(隄)←B(直),从而A(隄)=B(直)”模式去理解;而《集韵》编纂者将其误以“A(隄)→B(直),从而A(隄)=B(直)”模式去理解,认为“隄”有澄纽读音,于是将沈文何的直兮反单立一个小韵,从而使“隄”字出现了直兮切这个人为的异读。因此龙宇纯(2002)说:“韵书隄字见齐韵端定两纽(《集韵》同),是直兮切即定母之音,《集韵》不能了解而已。”[12]5 唐宋人秉持“述而不作”的思想,普遍习惯性地按照“A→B”的单一认知模式去转录它书音切,有时符合前人所注音切的语音事实,有时却将“A←B,从而A=B”或“A→C,B→C,从而A=B”的语音事实曲解为“A→B”,这是汉语辞书异读产生的途径之一。 索绪尔(1999)说:“音位学对我们的真正用处在使我们对书写的形式采取某种慎重态度,因为我们要通过它来认识语言。文字证据要经过解释才有价值。”[21]62面对同样的语音材料,解释很重要,而按照什么样的思路去解释更重要。以《广韵》为参照,文献里出现了“异音音注”,表明两个语音系统出现了差异,原因之一是口耳相传的语言在语音上发生了变化。语音变化造成的“异音音注”,谁变谁不变,不是由被注字或注音字在注音形式中的身份地位所决定的,而是由语言发展的音变规律所决定的。人们普遍按照“A→B”的语音认知模式对前代“A=B”的音注进行归类,有时正确地认识了音注的语音事实,有时却是曲解了语音事实。“异音音注”的语音认知模式的提出,既为辞书异读来源的考察提供了一个新的视角,又给学者们的语音研究带来了新的提示:利用音义书、韵书以及其他注音资料研究其中的语音性质,应当审慎看待“异音音注”所反映的真正的语音事实。 ①表3里的汉藏对音材料引自罗常培《唐五代西北方音》,表10同。 ②罗常培先生在《唐五代西北方音》一书中统一用“  ”表示鼻音尾韵。 ”表示鼻音尾韵。③表4中的方言材料引自赵元任《现代吴语的研究》和钱乃荣《当代吴语研究》,表5同。 ④表7中的汉藏对音材料引自周季文、谢后芳的《敦煌吐蕃汉藏对音字汇》,表中“出处”也源自该书,作者有如下说明:“拉丁字母为出处材料之代号。数字在圆点前的表示行数,圆点后的表示字数。” ⑤《经典释文》是中华书局1983年影印的通志堂本。“/”之前为卷数,“/”后分别为当卷页码数和当页栏数,下同。 原文参考文献: [1]敖小平.“古无轻唇音之说不可信”补正J].华东师范大学学报,1984(6). [2]储泰松.梵汉对音与中古音研究[J].古汉语研究,1998(1). [3]崔振华.益阳方言研究[M].长沙:湖南教育出版社,1998. [4]丁锋.《虞山方音辨讹》所反映的19世纪中叶常熟方音(上)[C]//民俗典籍文字研究:第8辑.北京:商务印书馆,2011. [5]丁锋.《虞山方音辨讹》所反映的19世纪中叶常熟方音(下)[C]//民俗典籍文字研究:第9辑.北京:商务印书馆,2012. [6]法伟堂.法伟堂经典释文校记遗稿[M].邵荣芬,编校.上海:华东师范大学出版社,2010. [7]高本汉.中国音韵学研究[M].北京:商务印书馆,1994. [8]高田时雄.古代西北方言的下位变体[J].史淑琴,译.敦煌研究,2013(2). [9]何九盈.上古音[M].北京:商务印书馆,1991. [10]蒋希文.徐邈音切研究[M].贵阳:贵州教育出版社,1999. [11]李方桂.上古音研究[M].北京:商务印书馆,2001. [12]龙宇纯.例外音切研究[C]//中上古汉语音韵论文集.台北:五四书店,2002. [13]陆德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983. [14]罗常培.唐五代西北方音[M].北京:商务印书馆,2012. [15]罗常培,周祖谟.汉魏晋南北朝韵部演变研究[M].北京:中华书局,2007. [16]马伯乐.唐代长安方言考[M].聂鸿音,译.北京:中华书局,2015. [17]钱乃荣.当代吴语研究[M].上海:上海教育出版社,1992. [18]邵荣芬.经典释文音系[M].台北:学海出版社,1995. [19]沈建民.试论异读——从《经典释文》音切看汉字的异读[J].语言研究,1984(6). [20]施向东.十六国时代译经中的梵汉对音(韵母部分)[J].天津大学学报:社会科学版,2001(1). [21]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1999. [22]汪荣宝.歌戈鱼模古读考[J]国学季刊,1923(2). [23]王健庵.“古无轻唇音”之说不可信[J].安徽大学学报,1984(1). [24]王力.汉语语音史[M].北京:商务印书馆,2008. [25]王力.诗经韵读[M]//王力文集(第六卷).济南:山东教育出版社,1986. [26]张涌泉,等.敦煌经部文献合集[M].北京:中华书局,2008. [27]赵元任.现代吴语的研究[M].北京:商务印书馆,2011. [28]郑张尚芳.上古音系[M].上海:上海教育出版社,2003. [29]季文,谢后芳.敦煌吐蕃汉藏对音字汇[M].北京:中央民族大学出版社,2006. [30]周祖谟.万象名义中之原本玉篇音系[C]//问学集.北京:中华书局,1966. [31]周祖谟.魏晋南北朝韵部之演变[M].台北:东大图书出版公司,1996. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:论复辅音说的认识问题

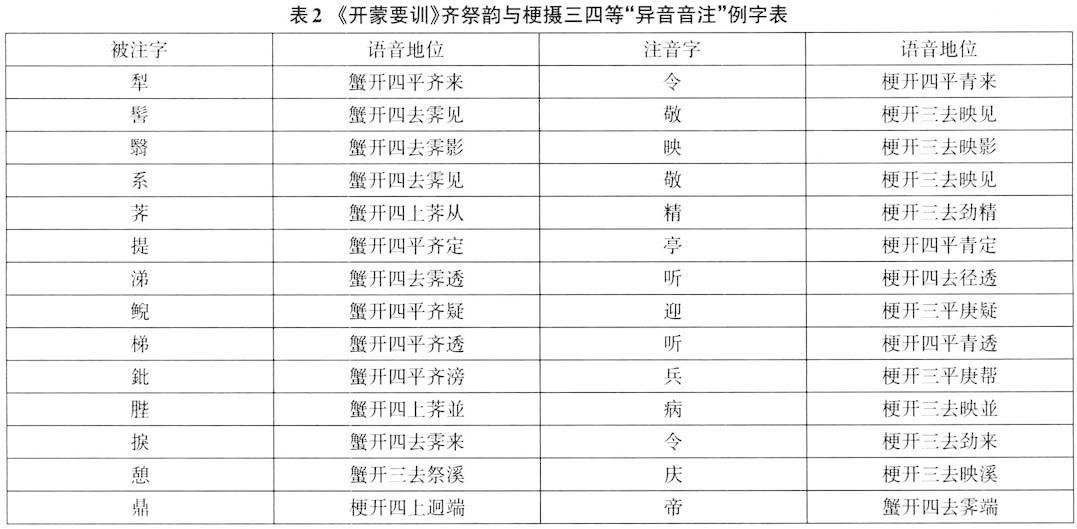

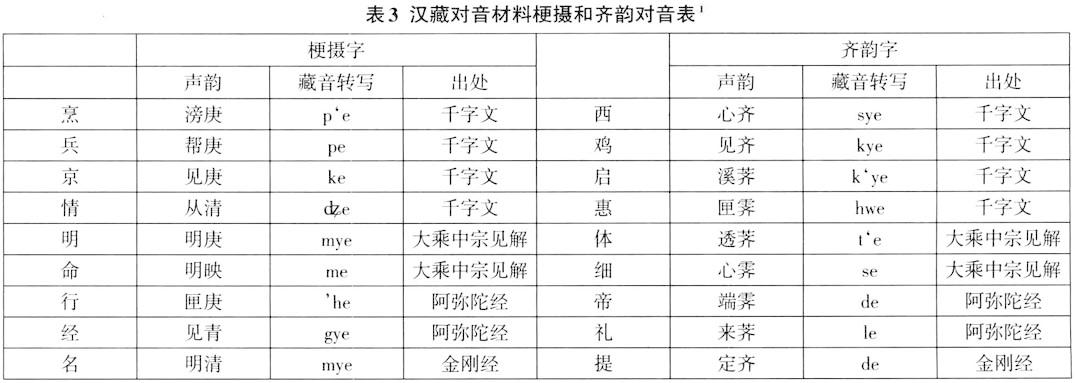

- 下一篇:韵脚字系联法运用过程中入韵字的字音选择问题