近代翻译文学中日本转译作品底本考论——以陈景韩的转译活动为例

http://www.newdu.com 2025/12/08 06:12:34 《文学评论》2019年第1期 国蕊 参加讨论

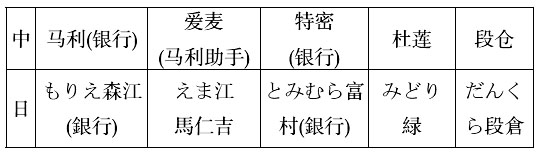

内容提要:近代翻译文学在中国文学现代化、现代民族国家认同的形成过程中发挥了重要作用。而其中,经日文译本的转译不仅是大量存在的客观事实,也是对文化文学产生影响的特殊现象。迄今为止的研究或质疑信息传递的忠实性而低估转译价值,或乏于底本信息而忽略日译环节,从而未能还原译介实况和历史现场。陈景韩是近代经日文转译西方小说的代表人物,对其译作进行系统考察及梳理一方面从史料数据上更新了近代翻译文献目录,同时对其文学活动也有不同于迄今为止学界通论的发现。 关 键 词:近代翻译/清末小说/日文转译/陈景韩/黑岩泪香 基金项目:本文系国家社科基金项目“中国近代翻译文学中的日本转译作品研究”(项目编号17CZW045)阶段性成果。 作者简介:国蕊,东北大学外国语学院。 近代翻译文学在中国文学现代化、现代民族国家认同的形成过程中发挥了重要作用。而出于各种条件的制约,其中有大量作品未能实现从原著到中文理想化的直接翻译,而是以某一国语言译本为中介,进行了转译。受晚清中日权力变化、外语学习途径等因素的影响,经日本的转译在整个近代翻译文学中占据显著地位,成为瞩目而又特殊的翻译现象。就转译主体而言,如梁启超、鲁迅、周作人、陈景韩、包天笑等,都曾勉力于日文转译;而从作品成就来看,中国最早译介的俄国作家高尔基、普希金、莱蒙托夫、契诃夫,法国作家雨果,英国作家柯南道尔等人的作品,大多是经日文底本的转译。 追根溯源,国内外学界对日本转译文学的关注起步于20世纪90年代末期,论著中开始出现专门评述日本转译现象的章节。进入21世纪,这一领域的研究逐渐壮大,开始由文史概论向目录整理和个案详考两个方向纵深。目录整理方面,实藤惠秀监修《中国译日本书综合目录》(1980)有筚路蓝缕之功,之后樽本照雄《新编增补清末民初小说目录》(2002)、陈大康《中国近代小说编年》(2002)、刘永文《晚清小说目录》(2008)等进一步修正补遗,完善了基础研究的史料辑录和脉络梳理。个案方面,有梁艳、李艳丽等学者聚焦于具体作品或译介现象,通过原著、日文底本、中文译本三者比较,对转译活动的发生、话语策略及其与社会语境间的互文关系做扎实的考探①。 虽然日本转译现象已愈发引起学界关注,不过,由于转译信息阙如,使得相当部分的著述仍会有意无意地忽略日译环节,将中西文本直接比对而得出结论。这其实掩盖了历史真相,极易产生偏颇错漏,甚至会使学界对相关译者或译介策略产生误解。典型的例子就是有关陈景韩翻译活动的研究。学界通行的观点认为,陈景韩经日文转译小说,其中大多是二三流作家作品,且随意增删,基本都不忠实于原作。然而,根据笔者数年来的考证及掌握的一手资料来看,对陈景韩的相关认知和评价有违历史真相,两者明显失衡。 陈景韩(1878-1965),江苏松江县(今上海市)人,是近代著名的报人小说家、翻译家。1899年至1902年间曾在日本东京留学。回国后,进入新闻界工作,历任《时报》《新新小说》《小说时报》《申报》等报刊杂志的主笔,并兼事小说的翻译和创作,以笔名“冷血”享誉报界文坛。鲁迅、胡适、周作人等五四文学家都是其翻译小说的积极读者,尤其是鲁迅,不仅爱读,更是效仿过其文体“冷血体”②。因精通日语,陈景韩的翻译小说多经日文转译——这一点由阿英提出,并已基本成为学界共识。但因底本信息不明,故仅流于人云亦云,从数据到文本都未有实质性的跟进。同时,抽离日文底本而对陈景韩译介活动进行的研究与评价,也有偏颇失实之嫌。 有鉴于此,本文首先以代表性作品述明底本考证的过程及依据,在此基础上,重新审视陈景韩转译小说的特点和意义,分析其大量译入黑岩泪香通俗翻译小说的现象及原因,尝试探究主流文学思潮之外的日本通俗小说对中国近现代文学产生的影响。 一 陈景韩转译小说的底本考察结果 为了全面地把握陈景韩的转译活动,笔者首先将其转译小说底本及原著的考证信息加以系统呈现。 现有先行研究对陈景韩转译小说日译底本进行了部分考据,详情如下③: 1.《游皮》,日译底本:『探偵ユーベル』(思軒居士訳,民友社,1889);原作:Victor Hugo,Hubert,The SPY Choses vues 2.《圣人欤盗贼欤》,日译底本:『聖人か盗賊か』(原抱一庵訳,今古堂書店,1903);原作:Lord Lytton,The Minnie and Winnie 3.《巴黎之秘密》,日译底本:『巴黎の秘密』(原抱一庵訳,富山房,1905);原作:éugene Sue,Les Mysteres de Paris 4.《虚无党奇话》,日译底本:『虚無党奇談』(松居松葉訳,警醒社,1904) 5.《虚无党》,日译底本:『魯国奇聞虚無党』(『文芸倶楽部』9巻16号,1903) 6.《三缕发》,日文底本:『無惨』(黒岩涙香著,鈴木金輔,1889) 7.《白云塔》,日文底本:『銀山王』(押川春浪著,博文館,1901) 8.《新蝶梦》,日译底本:『白髪鬼』(涙香小史訳,扶桑堂,1893);原作:Marie.Corelli,Vendetta 9.《莫爱双丽传》,日译底本:『古王宮』(黒岩涙香訳,1889) 10.《逸犯》,日译底本:『噫無情』(黒岩涙香訳,扶桑堂,1906);原作:Victor Hugo,Les misérable 11.《俄帝彼得》,日译底本:『ペートル大帝の黒奴』;原作:Pushkin Aleksandr Sergeevich,Peter the Great’s Negro 12.《心》,日译底本:『心』(上田敏訳,春陽堂,1909) 13.《生计》,日译底本:『チエホフ傑作集·余計者』(瀬沼夏葉訳,獅子吼書房,1908);原作:Anton Checkhov,Not Wanted 14.《决斗》,日译底本:『決闘の果』(黒岩涙香訳述,三友社,1891);原作:Fortune duBoisgobey,Les Suites d’un duel(英译:The Consequencesof Duel) 关于上列内容,笔者根据研考有两点新发现。一是考证出《虚无党奇话》的原著为英国报人作家威廉·鲁鸠(William Le Queux)所著的《Beingstrange tales of a Nihilist》。此外,笔者认为樽本照雄对《莫爱双丽传》底本是『古王宮』的推测有误。通过对比两译作可发现,《莫》④的小说情节与『古王宮』大相径庭。事实上,其底本当为黑岩泪香的翻译小说『真暗』。 在先行研究的基础上,笔者以译本中注明的原作与底本信息、小说篇名以及内容细节等为线索,考证出了26部陈景韩转译小说的日文底本及部分西方原著。碍于篇幅,现将其中较具代表性的16部列示如下。 1.《明日之战争》,载《江苏》第4-7期,1903年6月1日-9月1日,节译;日译底本:『明日の戦争』(厩堂散人訳,兵事出版社,1894);原作:émile Augustin Cyprien Driant,La Guerre de demain(1889) 2.《伯爵与美人》,载《时报》1904年4月29日-12月26日,全译;日译底本:『伯爵と美人』(有明山樵訳,弘文舘,1897) 3.《义勇军》,载《新新小说》第1年第2号,1904年11月26日,全译;日译底本:『義勇軍』(橋本青雨,『太陽』1904年11月);原作:Guyde Maupassant,Les Prisonniers(1884) 4.《美人狩》,载《侦探谭》第四册,开明书店,1904年,全译;日译底本:『美人狩』(芙蓉生訳,春陽堂,1893) 5.《白格》,载《虚无党》,开明书店,1904年,全译;日译底本:『泰西奇文·無政府党と一夜』(原抱一庵訳,知新舘,1903);原作:ArthurConan Doyle,A Night among the Nihirists(1881) 6.《莫爱双丽传》,上海时报馆,1906年,全译;日译底本:『真暗』(黒岩涙香訳,『絵入自由新聞』1889年8月9日-10月26日);原作:AnnaKatharine Green,The Leavenworth Case(1878) 7.《王妃怨》,载《时报》1907年7月28日-10月1日,节译;日译底本:『史談·王妃の怨』(黒岩涙香訳,『万朝報』1900年11月-1901年3月) 8.《爆裂弹》,载《月月小说》1908年4月1日、6月1日,节译;日译底本:『虚無党奇談』(松居松葉訳,警醒社,1904);原作:Willianle Queux,Strange Tales of a Nihilist(1892) 9.《女侦探》,载《月月小说》第13-15号,1908年1月-3月;日译底本、原作同上 10.《俄国皇帝》,载《月月小说》第19、21号,1908年7月、9月,节译;日译底本、原作同上 11.《俄国之侦探术》,载《小说时报》第1期,1909年9月,节译;日译底本、原作同上 12.《决斗》(一名“金里罪人”),载《时报》1908年9月29日-11月8日,节译;日译底本:『似而非』(黒岩涙香訳,『絵入自由新聞』1888年12月4日-1889年1月24日,其后改题为『悪党紳士』,于1890年由明進堂出版单行本);原作:Fortuné du Boisgobey,Bouche cousue(1883)(英译:Sealed Lips) 13.《破产》,载《月月小说》第11、12期,1907年11月、12月,节译;日译底本:『厳窟王』(黒岩涙香訳,『万朝報』1901年3月18-1902年6月14日);原作:Dumas Alexandre,Le Comte deMonte-Cristo(1844-1846)(英译:The Count ofMonte Cristo) 14.《窟中人》,载《时报》1908年1月24日-8月14日,1912年7月15日-1913年3月1日,节译;日译底本、原作同上 15.《那破仑帝后之临终》,载《时报》1908年10月26日-10月28日,节译;日译底本:『那翁外傳·閨秀美談』(秋庭濱太郎訳,文事堂,1886) 16.《祖国》,载《小说时报》第5、6期,1910年5月、7月,全译;日译底本:『祖国』(長田秋濤訳,隆文舘,1906);原作:Victorien Sardou,Patrie!(1869)(英译:Fatherland) 底本考证工作繁琐,需要大量的缜密阅读与审慎考辨,难以在此做逐文逐字的详解与述明,因此,本文仅举其中代表性例证加以说明。 二 本研究底本考证之经纬 晚清译风豪放,译本多不标原作或转译本信息,甚至常常连译者也不署明。陈景韩的绝大多数译本都标“冷血译”或“冷译”,相比同时代其他译者已初显规范,不过在标注底本信息等方面,却仍未能逾俗。除极少数译本署全原作及转译底本信息,一部分译本标明了原著者信息之外,大多数译本不仅对底本无任何说明,甚至连小说篇名也进行了改易。译本可提供信息的多寡直接决定了底本的考察方法,概括而言,考证过程可分为三类。 第一类,根据陈景韩译本中注明的原著、底本信息等进行的考证。 陈译本中有少数作品直接标注了原著和日文译本信息,如《明日之战争》标“法国邓利氏著之,日本厩堂散人译之”⑤,《美人狩》标“芙蓉生译”,《巴黎之秘密》标“法希和氏著,日抱一庵主人译,冷血重译”等等,则据此查找文献,确认文本内容后核定底本。因方法较为简单,此处不加赘述。较典型而复杂的例子是短篇译作《白格》。该篇收录于小说集《虚无党》中,标“杜衣儿著”,句式和用词带有明显的日文痕迹。“杜衣儿”是英国著名作家柯南道尔在中国近代早期的译名,笔者据此查询同时期日本的译介情况,发现《白格》与原抱一庵译的『無政府党と一夜』存在关联。 首先,在内容方面,两者都讲述了商人鲁敏生在出差途中被虚无党人误以为同党骨干而带去参加秘密夜谈,而后政府侦探偷袭,将党员全体逮捕,鲁敏生说明实情而获释的故事。中文内容与日文译本严谨对应,可以说是忠实的全译。此外在名称方面,日译本主人公名为“魯敏遜”,中译本为“鲁敏生”,将“遜”改为“生”,是进行了符合中国读者口味的归化式处理——因为“生”与“遜”(son)不仅谐音,同时又是对男子的称谓。上司的名字“宣古沙”和因长相酷似而使鲁敏生被误认的虚无党员“白格”,则分别与日译本中的对应人名“ヂクソン”(zikuson)“バーガー”(baagaa)谐音,可以说是音译。 日译文最初分10回连载于明治35年(1902)11月8日至21日的『東京朝日新聞』,之后收录于明治36年(1903)9月由知新馆出版的原抱一庵翻译小说合集『泰西奇文』,即存在连载和单行本两个版本。笔者考辨后发现两版内容相同但有一处差异,即连载版没有署原作者,而单行本上则标着“ドイル”(doiru),这与陈景韩译本中标的“杜衣儿”吻合。据此判断,陈景韩应是以『泰西奇文』的收录版为底本。有研究称《虚无党》的底本为『魯国奇聞虚無党』⑥,不过未说明这是其中个别篇章还是所有小说的底本。笔者尚未查到『魯国奇聞虚無党』,不敢轻易论断,但据目前查考,可确定至少《白格》一篇是转译自原抱一庵译作『無政府党と一夜』,而并非『魯国奇聞虚無党』。 第二类,未注明原著、底本信息的译本,首先以篇名、文类标注等为线索加以考察。由此确定了《伯爵与美人》《王妃怨》《义勇军》等译作的底本。这些小说的篇名与日译本相同,标注也两相吻合,如《王妃怨》标注“史谈”与日译本的“史谈”完全一致,《伯爵与美人》“多情之侦探”和《祖国》“世界三大悲剧之一”与日译本的“侦探小说”“三大悲剧”也相呼应。人名、地名等也与日译本对应,如《王妃怨》中的女主角,中日两版本中都为“小菊”;《伯爵与美人》中的男女主人公都是“小林”和“瓦多娘”;再如《义勇军》,试比较中日法三版本中的称谓:  可以看出,除地名外,中译本与日译本的人名几无差别,而与法文原作相去甚远。因此,以陈景韩的译名与原著相差太远为由,认为他的翻译是归化式不忠实译文的观点⑦或许可再值商榷。 第三类,未标明原著、底本信息,小说篇名、人名也有很大改动,甚至没署明是翻译,只简单落款“冷”或“冷血”等笔名的翻译小说底本的考察。 晚清很多翻译小说只是底本或原作的节译,为符合国人的欣赏趣味而改换标题、人名地名的情况大量存在,在陈景韩的译作中也普遍可见。笔者试以小说梗概、情节设置、人名地名等细节描写为线索进行调查,最终确定了《错恨》《莫爱双丽传》《破产》《决斗》《秋云娘》等译作的日译底本。纸幅有限,此处仅以《破产》《决斗》为例来试加述明。 1.《破产》与『巌窟王』 《破产》于1907年刊登在《月月小说》第11、12期上,连载两回完结,正如其所标注的那样,是一篇彻头彻尾的“短篇小说”。陈景韩是近代短篇小说倡导及创作的先驱⑧,加之《破产》又单署一个“冷”字,使得相关文献均将它以“创作”收录。不过审读故事不难发现,这并不是一篇原创小说。 马利银行行主马利克因旗下货船遇海难而濒临破产,特密银行的书记官又上门挤兑,讨要巨额欠款。为维护银行信誉,马利克决定如期支付。他向自己曾资助过的巴黎银行行主段仓借款,却遭无情拒绝。期限最后一天,为了家族尊严,他给妻儿写下遗书打算饮弹自尽。苦思救父的杜莲收到匿名信,称到阿黎街第35号门牌五层楼上第二个房间取一封信便可救父。她急忙奔去,就在马利克准备扣下扳机之时赶了回来。原来这信来自马利克曾帮助过的路宿先生,上面称已代为偿清欠款。同时,路宿先生赠送的新船已打着马利银行的旗号泊岸。自此,马利银行又恢复了生机。 很显然,《破产》在情节上,与《基督山伯爵》中伯爵为感谢银行主摩莱尔在他入狱期间代为照顾老父的恩情,在摩莱尔濒临破产的时候出手相助,帮他还债、造船,再起东山的故事极为相似。查考同时期日本译作,发现《基督山伯爵》在明治34年(1901)即有黑岩泪香的译本,译名为『巌窟王』,连载于《万朝报》当年3月18日至次年6月14日。将近一年的连载期,中间几乎没有间断,可见当时在日本很受欢迎。比较中日译本,可知《破产》与『巌窟王』的第71至82章内容对应相同。而称谓方面,试对照如下:  粗粗看去,除了“段仓”以外,中日两译本名称似乎毫无关联。但仔细分析可发现一个有趣现象,即中译本的称谓原来都是日译本对应称谓的日文发音的谐音,如银行名“森江”(morie)的谐音就是“马利”;“江馬仁吉”中,“爱麦”很明显是姓氏“江馬”(ema)的谐音;“特密”是日译本“富村”中“富”(tomi)一字的音译;而女儿杜莲的发音又与日译本中“緑”(midori)的“dori”的部分很是相近。类似按日文读音来音译称谓的情况在陈译的很多小说中都可见到,如《莫爱双丽传》《窟中人》等,可以视为其惯用译法。至于原因,笔者认为这种音译最显在的效果是清除了底本中浓重的日本风格而使中译本具有欧化气息。据此不妨说,在陈景韩看来,日文底本只是途径,引介西方原著才是目的,这大概也能解释为什么他的转译小说极少署明日文底本,而大多只标原著者名。面对日本豪杰译后的文本,无法通晓原著的陈景韩通过音译名称的方式,维护着小说的西方情味。对他而言,借助日文,将西方小说的内容与自己的启蒙动机两相呼应,大概才是转译的根本意义。 正如黑岩泪香所言,『巌窟王』是在“十二分消化原作之后,以创作再现(的译作)”⑨,已不单纯是原文的翻译。因此印证转译关系要深入行间字里。笔者对照《基督山伯爵》英文原著、黑岩泪香译本及陈译本,发现一些细节差异。如马利克去巴黎向段仓借钱周转的部分,日译本中内容如下: 自分の土地でさへ出来ぬ金が他郷で出来る筈は無いけれど、今の場合は、出来ぬからといって試みずに居られる訳ではない。其れに巴里には、自分の篤く世話をした段倉が、四百萬圓からの身代を作って、有名な銀行者に成って居る。⑩ 陈景韩的译文是: 在本地上不能想法,反往別处去想法,断然不能的,马利克虽愚谅不至此,只因马利克这去可也有个缘故。马利银行中,前曾有个执事叫做段仓,马利克曾助他四百万元在巴黎开成了一家银行,现在行业十分兴盛。(11) 这一段对马利向段仓求助缘故的解说在原著中是没有的,属于黑岩泪香的加笔,而陈不仅全文直译,甚至在“段仓”“四百万元”等细节上也严格对应。这确凿证明《破产》并非陈景韩的短篇创作,而是以『巌窟王』为底本的转译小说。 2.《决斗》与『悪党紳士』(『似而非』) 《决斗》刊载于1908年9月29日至11月8日的《时报》上,署名“冷”,标“侦探小说”。也是一部因没署清著译而常被以创作收录的翻译。比较阅读发现,该篇内容与黑岩泪香的另一部译作『悪党紳士』相似。『悪党紳士』是明治23年(1890)由明进堂出版的小说单行本,而在此前的明治21年(1888)12月4日至22年(1889)1月24日之间,该作以『似而非』的题名,在『絵入自由新聞』上连载。 比较故事情节和语句细节会发现中日两译本的明显对应。如日译本『悪党紳士』以黑岩泪香附加的俚语开篇: 佛国の俚諺に最も貴婦人に似たるは色を売る女なりと云ふ言葉あり。(12)《决斗》的开首是上文的直译: 法国俚语有云,酷肖贵妇人必是卖淫妇。之后两部小说由戏院中的两个女子展开故事,试对比中日译文。 巴里の都にて佛蘭座と云えるは最もな繁昌する芝居なるが、ある土曜日の夜、其棧敷の高き所に年三十七八と廿一二なる二人の女客あり。二人とも其服装を見れば情を鬻ぐ女なり、今は恰も幕合なれば若き女は眼を八方に配り衣服の立派なる人を見認る度に,年長けたる女に振向き、指して其名前を問ふに年長たる女一々之を説聞かせり。(13) 陈译本是上文的完全直译: 且说法国巴黎京城有间极有名的戏园叫做法兰西馆。一日正值礼拜六晚上,看客格外加多,在间包厢里来了两个女客。一个年纪三十七八,一个只有二十一二,都是贵妇人的装束。坐了下来两人便向四处观看。年少的那个只顾捡着衣服丽都形容俊俏的那些男女一一指问那年长的。那年长的便一一对答。(14) 在此基础上究查细节可发现,日译连载和单行本间有一处不同。连载版中银莲偷窥贵妇,见她背对自己“不知在做着什么”(何やらをやっている),而这一部分到出版单行本时改为更细腻的刻画:“婦人は衣嚢より何やらん小さき品物を取出し硝燭にかざしてつくづくと打眺むる様子なり、後ろより肩越しに其の品物を見るにギラギラと光り輝く様は金に金鋼石を嵌めたる写真挿みに髣髴たり”。比较中译本,妇人“忽地伸手探入怀内取了一件东西出来,宝光闪闪却是一个金刚钻做成的肖照架子,里边插着个肖照”,可以说是单行本的直译。据此可判定,陈景韩依据的底本是『悪党紳士』。 虽可确认底本,但比较内容也不得不说,这是陈景韩改译程度最甚的一部。扼要言之,中日两译本前半部分内容相同:年长女郎银莲对近期每晚都来戏园用望远镜寻人的神秘英国贵妇很好奇,打听她的住处。这日,银莲搬到贵妇隔壁的房间,透过密孔窥看其一举一动,却无法看清脸孔。之后贵妇上床歇息时被突然下落的床顶砸中丧命,银莲跑去救人却被身后突然跳出的神秘人挟持,威胁称若将贵妇死因告人则性命不保。 但中译本的忠诚仅维持到此,其后半部分进行了大幅改写,比原故事更扑朔迷离,也更戏剧化,这里我们将中译本开始与底本偏离的关键情节为例,来对比说明。日译本如下:①次日杀人事件登报,银莲在尸体馆认出被害贵妇原来是夫妹——妹李,但想到凶手的威胁,未去认尸;②银莲与好友在妹李遗物中发现一封遗嘱,称将家产全部赠给侄女(银莲女儿),好友建议告发命案,银莲担心女儿受害,前去探望。而在中译本里,银莲的女儿金儿早已出场,①她陪同母亲去验尸,看到那贵妇其实是男扮女装的未婚夫;②银莲和金儿在回家路上各收到神秘字条,金儿的字条上称欲知真相晚上12点车站相见,而银莲的则警告称若去车站赴约,必有生命危险;为了给未婚夫查明死因,金儿不顾亲友劝阻,执意前往。显然,陈译本中的故事情节自此开始了与底本截然不同的走向,虽现存《时报》残缺,无法看到《决斗》全貌,但也可猜度其全然迥异的结局。 擅长描写恶人(15)的黑岩泪香解释题名『似而非』的意思为“即是绅士又非绅士”(16),并称若出版单行本则题“恶党绅士”为好(17)。这些表明黑岩泪香的译介重心是恶行的绅士。而陈译本中,在法文俚语之后、小说正文之前,夹杂着一段日译本里并不存在的译者评论,录其全文如下: 我们上海的情形便是酷肖卖淫妇却是贵妇人,其实贵妇人中原有那卖淫妇在内,卖淫妇内或者也有贵妇人在中。世间人格本没一定,泥藕珠鱼各视其地。看官休道我这话难信,听我说件事来给大家一听,证个确实。 正是,一失足成千古恨,好回头已百年人。(18)从中可以看出陈景韩的叙事重心在于突出人格与生存环境并不匹配的妇人,以影射当时“上海的情形”。与日译本的不同叙事重心,大概是他在『悪党紳士』的“主干”上“修枝剪叶”的真正原因。 上述以代表作品为例,述明了底本的考论过程。除了笔者考证出的26部转译小说外,因为作品中常出现一些日文词汇,如形容人急性子的“短气”(《加须克夫》)、意为人偶的“人形”、女演员的“女优”(《飞城花主》)等,所以陈景韩的其余译作也不能排除日文转译的可能。如果后继的考察可以证实这些译作确系转译,那么不仅是陈景韩,清末民初日文转译小说的整体数量也将大幅提升,规模颇为可观。 三 陈景韩转译小说的特点及对黑岩泪香的译介 陈景韩的文学翻译活动集中在1904年至1912年间,他“用很畅达的文笔,做很自由的翻译,在当时最为适用”(19),而当时“最为适用”的翻译作品在今日却尚未真正进入主流研究的视野。将陈景韩的转译小说置于整个晚清的翻译语境及与日本明治文学的交流关系之间来考察,可以总结出三点特征: 第一,选译作品眼光独到,译作中有很多世界一流的作家作品。晚清翻译小说多是二三流小说家的非知名作品,缺少名家名著,这一点几乎成为此一时期翻译文学的最大缺憾。相比之下,陈景韩的翻译小说中多有名家名著,显示出颇高的文学眼光,如雨果的《巴黎圣母院》《悲惨世界》《见闻录》等,大仲马的《基督山伯爵》,以及莫泊桑、契诃夫、柯南道尔、普希金、安德列耶夫、笠顿等名家之作。而这些翻译中亦有不少创下中国近代翻译史上的“第一”或“之最”,如雨果《巴黎圣母院》的中文首译本、日本侦探小说创始作《三缕发》的首译本、笠顿政治小说的首译本,以及虚无党小说翻译最多之人等。 第二,在叙事模式的译介方面进行了诸多探索与尝试。对近代早期译者而言,面对域外文学最感棘手的或许不是故事内容,而是故事讲述的方法,即叙事模式的译介。中国传统文学陈陈相因的强大惯性,使得译者们大都选择归化译法,如面对我国古典小说中阙如的第一人称时,选择以第三人称译介过来,类似情况非常普遍。从陈景韩的译文中,也能看到他面对这些问题时的纠结。如第一人称叙事的《明日之战争》,陈译本的第一章完全同底本以第一人称直译,但从第二章开始就与底本脱轨,完全改译为第三人称。从这前后矛盾的翻译行为中可以体察出陈景韩想向国人引介新鲜的叙事方式,但又考虑本国读者阅读习惯的复杂心理。不过可喜的是,他终归是“求新”多于“守旧”,不断探索视角、顺序、文体等叙事策略的译介方法,成为白话文体、横截面开头叙事的践行先驱,以及完整地译介了第一人称主角叙事小说的晚清第一人(20)。 第三,对黑岩泪香所代表的日本通俗翻译小说的积极引介,这是特别值得关注的现象。黑岩泪香(1862-1920)是日本明治时期著名报人小说家、翻译家,尤以翻译侦探小说闻名。其文笔活跃的明治20年(1887)至37年(1904)之间被称为“侦探小说的黄金时代”“泪香时代”(21),他本人也被誉为“日本侦探小说之父”。在国内近代文学的相关著述中,黑岩泪香常与江见忠功并称为中国近代被译介作品最多的日本侦探小说家。只是论及代表作品时,多举《离魂病》《寒桃记》《鸳鸯离合记》《天际落花》等零星几部。因缺少作品材料支撑,所谓的“日本侦探小说家”恐怕只流于一种概念性评价,这一方面大概由于侦探小说在中国的地位并不及在日本那般强悍,黑岩泪香未能复制在母国的光环。而另一方面,或许就与底本信息不明有关。据笔者的调查可以确认,近代转译的黑岩泪香小说至少有24部,其中,仅陈景韩就译有17部,占据其转译作品的一半以上。 陈景韩如此青睐黑岩泪香的作品,除了这些小说情节曲折生动,因于报刊连载而故事节奏紧凑、高潮迭起之外,究其根本,笔者认为与黑岩泪香的文学启蒙思想及方式有关。 黑岩泪香于1882年进入报界,最初在《日本时报》担任记者,撰写时事评论。1888年,因翻译西方侦探小说处女作《法庭美人》而受到瞩目,正式走上小说翻译的道路。1892年,黑岩泪香创办《万朝报》,1895年,该报发行量跃居日本第一,1899年又成为东京第一,而这一年正值陈景韩到日本东京留学。 《万朝报》的繁荣得益于黑岩泪香设立的两个栏目:“时事评论”和“小说连载”。一方面,他以“一に簡単、二に明瞭、三に痛快”(22)(简单、明了、痛快)为宗旨,发表短小精悍、文笔尖锐的时事评论,“眼中无王侯,手中有斧钺”(23)地直指社会弊害,甚至揭露上层人物丑闻,一针见血,大快人心。另一方面,他的译作连载也大受欢迎。黑岩泪香对翻译小说有独特的理解,即他并不将其视为“纯文学”,而是看作“报道”。对此他曾就侦探小说议论道,“我虽然屡次翻译侦探故事,但却并非为了文学,而是为了报纸……今后此类翻译也仍想仅以将西洋发生之事通告读者的心态进行下去,并非小说而是连载故事,不是文学而是报道”(24),因此,他的翻译小说总有种新闻报道的独特气质(25)。 从陈景韩转译的《王妃怨》《破产》及长篇小说《窟中人》等都是以《万朝报》连载为底本中可知,他是直接接触、阅读《万朝报》的,可谓积极读者。1902年,回国进入《时报》社工作的陈景韩,也开始撰写“时评”,并使其迅速成为报刊的招牌栏目。而比较可知,陈景韩“时评”与黑岩泪香“时事评论”的文笔风格和内容特征都非常相似,如两者都篇幅短小,字字珠玑、笔锋犀利地直指时弊,甚至是民怨沸腾的大事件,大快人意。在采译小说方面,陈景韩认为翻译小说是搜索“天下之境”,并愿“搜索世界之奇境异境,以与天下好探新境者共领略”(26),这与黑岩泪香将翻译小说视为域外奇事报告的观点也颇为相似。因与本文论题无关,此处不便多做展开,将另择他稿详述。不过,从文学启蒙形式(时评与译介)、写作风格以及译介思想等方面来看,两人都表现出高度的相似性,即便不轻易定论这是陈景韩对黑岩泪香的学习与效仿,但他阅读黑岩泪香作品时会产生的同感与共鸣,也是不难理解且不可否认的。 作品本身符合连载需求,同时,对译者黑岩泪香的思想观点及表达风格又十分认同,这大概就是陈景韩选择黑岩泪香的原因。而若将黑岩泪香置于晚清文学语境中做整体考探,我们发现日本的侦探小说之父,在中国是以一种模糊而多样的面孔登场的。这不仅是因为陈景韩等译者选择的泪香作品且不专注于侦探小说,还广及社会、言情等题材;还因为晚清译者在题材类型方面逐新的努力。对晚清新小说家而言,域外小说的多样题材好比能活络中国传统文学僵化肌体的解药,他们迫切地想把这些新鲜要素移植进来,只是热情有之而章法无当,题材文类随意标注,使得一时间“奇怪小说”“怨情小说”“航海小说”等频现报端。许多后来被证实为昙花一现的失败尝试,在当时都大显神通。也就是说,“侦探小说”等译入中国时很可能由译者重新设定,挂上其他小说类型的招牌,如黑岩泪香的侦探名作『玉手箱』就是以“社会小说”《巴黎繁华记》译入的。这极有可能会影响晚清读者对黑岩泪香整个翻译谱系的把握,产生与日本不同的理解和认识。而结合陈景韩对他的转译或可认为,黑岩泪香与其说是翻译小说家,不如说是以启蒙小说家的姿态出现在晚清近代的。 日文转译不是近代文学的个别现象,而是新智识阶级的群体贡献。虽然目前在语言转换、史料获取等方面还存在多重障碍,但有理由相信,随着近代报刊图书资料的整理、阅读手段的发展、专业融合的加深,越来越多的转译史实会浮出水面。关于转译底本的考察,笔者认为今后可以从两方面需求突破:一方面,可以从译者入手,如对鲁迅、周作人、包天笑、吴梼等人的转译情况进行发掘与再确认;另一方面,也可以报刊、出版机构为线索,整理主笔、译者等同文群体及域外书刊的来源渠道,进而对其刊载(出版)的大量无署名翻译小说做系统性的考探,株连蔓引。跬步之积终至千里之途,这些考证与梳理,不仅有利于从数据和文献两方面支撑并完善中国近代翻译文学、中外文学交流等相关研究,或许会最终导向对近代翻译文学在中国现代化转型过程中的作用、中国现代文学的发生,以及日本文学流传与影响等重要问题的重新审辨。 如上述关于黑岩泪香通俗翻译文学的议论,若再做纵深,可以发现这涉及日本文学对中国近现代文学的影响等问题。众所周知,学界迄今为止的焦点多集中在日本主流文学思潮对五四文人文学的影响上,对日本通俗文学疏于留意。这一方面可能因为通俗小说“俗”的特点和不入主流的文学地位,而更主要的原因或许在于大量通俗小说经日本译入中国的文学史实不为人知。从时间上说,它比日本主流文学进入中国的时间要早得多,且因译载媒体多是《时报》《新新小说》《月月小说》等晚清著名报刊,有颇为深广的影响力和阅读群体,如胡适就曾在回忆录中提到追读陈景韩在《时报》上译载《火里罪人》的情景(27),而鲁迅、周作人等也曾热衷于此。后来的五四文学大家,在求学的少年时期以陈景韩转译的日本通俗翻译小说为叙事陪伴,那么,这些作品的传播及给五四文学家,甚至于中国近现代文学带来影响的可能性,是不难想见的。在这个意义上说,早在日本主流文学思潮产生影响之前,中国现代文学家们就已经于潜移默化中受到域外通俗文学的熏陶了。而这对于他们以及后来中国现代文学的影响,或许是亟待考辨与研析的重要课题。 (责任编辑:admin) |