从真实城市到电影城市:读《城市与电影》

http://www.newdu.com 2025/12/17 05:12:38 澎湃新闻 赵琦 参加讨论

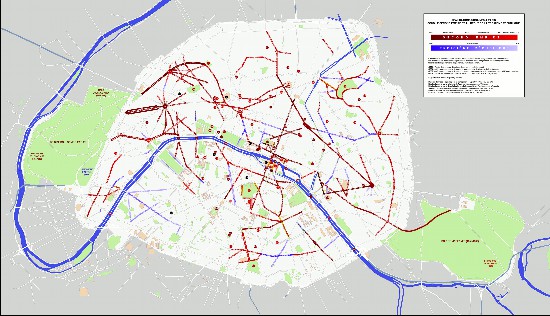

在某种意义上,电影常常等同于“城市的”电影,不仅因为电影中充斥着城市背景和城市故事,与电影工业发展密切相关的技术、商业、文化等要素,也无一脱离得了城市的孕育与支撑,阅读电影显然离不开阅读城市。而电影自诞生起,就以生力军的姿态参与到城市文化的塑造过程中,日渐成为后者的重要组成部分,阅读城市也越来越绕不开阅读电影。 如何阅读城市,如何阅读电影?芭芭拉·曼聂尔的《城市与电影》一书,开辟了一条兼具思想性与趣味性的道路。《电影与城市》书影,芭芭拉·曼聂尔 著,高郁婷、王志弘 译,群学出版有限公司  《电影与城市》书影,芭芭拉·曼聂尔 著,高郁婷、王志弘 译,群学出版有限公司 《火车进站》:铁路交通与电影城市的内在关联 尽管不同的电影史图书对谁是世界上第一部电影有着不同的认定,许多人依然愿意将卢米埃尔兄弟的《火车进站》(1895年)视为电影的起点。“这个将现代性元素——都市型、速度、电影与城市——融于一炉的开创性时刻,这个传诵不已的神话,其实重制了电影讲述的自身故事:当灯光熄灭,错觉变得近乎真实,我们忘了正在观赏的不过是动画而已。”芭芭拉·曼聂尔这样评论《火车进站》这部影片。 电影在19末世纪的城市中诞生,而整个19世纪最引人瞩目的工业化和现代性的代表事物,无疑是铁路。铁路交通的出现,为当时依然保有中世纪特征的城市带来了一场空间革命。 弯曲、狭窄的旧街道无法适应铁路带来的巨量的人与货物的交通要求,终于,在19世纪50年代开始的巴黎改造计划中,奥斯曼建造起一条条如铁路轨道般的“直线大道”。德国历史学家沃尔夫冈·希弗尔布施(Wolfgang Schivelbusch)(https://read.douban.com/ebook/55713178/)在评论奥斯曼建造的第一条大街时这样说到:“斯特莱斯堡大街不只是把巴黎东站这座终点的抵达门和出发门延伸到了内城,它本身就是轨道的直接延伸……与开阔地形上的铁道线路一样,大街戳穿了城市景观,无情地切开其前进道路上的任何障碍。”(《铁道之旅:19世纪空间与时间的工业化》)铁路如匕首一般扎入城市的躯体,直接导致了城市空间从中世纪向工业化和现代化的转变,击碎了保守主义者的城市旧梦,却也很快被人们广泛接受与适应。  红色线条为法兰西第二帝国时期奥斯曼在巴黎修建的“直线大道”,图片来源:互联网 铁路交通亦带来了一场时间革命。“时间”作为一种心理想象,在铁路被广泛铺设于地表之前,不是一个普世概念。前铁路时代,每个地方都有自己的时间,且因为彼此之间的交通很慢,“地方时间”之间快几分钟、慢几分钟,没有太大差异。铁路的速度引发了对“标准化时间”的需求,很快产生了适用于铁路范围的标准“时刻表”,而随着铁路网络越来越密集,地方时间最终被完全取代了。 上述宏观发生的铁路时空革命,从旅行者个体角度去看,则是一场颠覆性的“时空湮灭”心理体验。生于19世纪30年代的艾米丽·狄金森这样描写火车:“我喜欢看着它折叠英里(I like to see it lap the Miles)”。在诗人的眼里,铁路交通的速度“折叠”了空间;时间的传统流动方式和空间的传统转换方式,在铁路旅行中被完全颠覆。而同时代的德国文人海涅则发出了这样的惊叹:“甚至最基本的时间与空间概念,都开始动摇起来。” 铁路在人们心中造成的时空动荡,听上去是不是有些熟悉?稍加联想,我们会在电影中找到与之对应的心理感受:铁路提供的速度旅行,就好像电影的剪辑,将不同时空魔术般地连接,创造出前所未有的时间和空间体验。《火车进站》剧照 在卢米埃尔兄弟的早期电影中,城市场景是最主要的内容。然而,没有一部电影像《火车进站》那样,将电影与城市以一种可以反复解读的方式联结在一起。影片的重要性,正是在于将铁路交通与电影的内在相似性,置于“城市”这个场所中,将工业化、现代化的真实城市,转译为代表速度、刺激、危险的“电影城市”。卢米埃尔兄弟其他的短片都没有进行这种转译,可以说,真实城市与电影城市的区别始于《火车进站》。 大卫·帕金森认为“电影作为20世纪的一种主导艺术形式,源于19世纪对于机器、运动以及错觉的偏爱。”(《电影的历史》)——这种机器、运动、错觉在《火车进站》这部50秒钟的影片中展现得淋漓尽致。即便可能没发生传说中观众面对荧幕上火车驶来时惊慌逃跑的事件,《火车进站》依然装载着电影这个新生事物,以一种令人震惊的方式一头扎进了城市中。 两座城市:真实城市与电影城市 电影诞生的同时出现了两座城市:真实城市与电影城市。这两座城市以不同的方式投射在观众心中。在电影掌握越来越多传媒话语权的时代,电影城市大有取代真实城市的倾向,这引起了包括本书作者在内的诸多文化学者的恐慌。芭芭拉·曼聂尔在《爱之城:巴黎》一章中举了一个例子:2006年,路透社发布了一则题为“巴黎症候群”的报道,症状出现在到访巴黎的日本人身上,尤其是三十出头首次出国旅游的日本女性,患者出现心跳加速、晕眩、呼吸急促甚至幻觉。“巴黎症候群”根源于真实城市与电影城市的差异性——日本游客到了巴黎以后,发现这座城市并未拥有传统剧情片中好莱坞式的浪漫,电影创造出的巴黎想象与真实的巴黎之间无法协调。  《午夜巴黎》海报,海报和电影呈现出一个符号化的巴黎 上述失调情况的出现,需要溯源到在好莱坞实现的电影类型化。类型化是对电影的发展影响深远的概念与模式。一方面它极大促进了电影的产业化,尤其是在好莱坞,电影变成了一种娱乐产品,类型化降低了生产的风险,从而使得电影成为好的投资对象。另一方面,类型化导致了符号化,在对观众的期待不断“摸索-回应”的过程中,出现了符号化的人物和符号化的场景,电影中的城市空间逐渐脱离了其本身的含义。由此可见,电影城市不是创作者单方面的构建,而是创作与观看在电影商业化背景下的共谋。“刻意”制造符号化城市印象的创作者权力是必定存在的,观众选择的权力也是毋容置疑的。 芭芭拉·曼聂尔在论及主流化、高产值的族裔聚居区电影——如《街区男孩》(Boyz N the Hood,1991)、《上帝之城》(City of God,2002)、《黑帮暴徒》(Tsotsi,2005)等——之时,批判了此类电影对族裔聚集区城市形象符号化的挪用,并指出其类型化的叙事公式和真实生活经验脱节。这类批判有两方面的问题值得商榷:其一,批判的心理基础在于秉持了创作者权力与观众选择权力失衡的观念,甚至认为存在前者对后者的操控。这在商业社会的基本逻辑下,其实不太经得起推敲,就好像是厂家生产的一款商品放在货架上,消费者可以买与也可以不买,电影也是一样,不存在强买强卖。如果符号化的城市形象不是观众愿意看到的,创作者的权力是无法实现的。两者之间当然偶有失衡,但整体而言是动态平衡的,否则电影作为一种商品是没法流通的。 其二,涉及到真实性本身的问题。电影作为一种艺术形式,和任何其他艺术形式一样,都可以用写实的方式去“再现”真实,但是“再现”的真实永远和真实本身是两回事。所谓的“再现”实际上都是基于某种观念的“重构”。哪怕是纪录片或者“一镜到底”的电影,攫取的依然只是真实的片段和表象。 蒙太奇也好,长镜头也好——两者可能并无本质差别——都是观念的表达,表达的结果可能是写实的,也可能是风格化的,但都不是真实本身,也不宜胡乱断言“写实的”就跟真实更加接近。艺术的魅力在于,创作者永远都到达不了所谓的真实(对一个不可知论者来说,“真实”这个词本身就相当可疑),而来于不同个体历史经验的不同创作理念,却为观者呈现出各种各样的“真实”。 《情感教育》是真实的,《百年孤独》也是真实的,《东京物语》是真实的,《星球大战》也是真实的——它们同时也都是“重构”的。故而,“和真实生活经验脱节”的论断,究其根本是一种政治性批判,是对电影类型化和商业化弊端的批判。将所谓的“真实性”纳入批判的坐标系是危险的,因为谁也不知道“真实”到底是什么。“这部影片给我很真实的感觉”比“这部影片很真实”是更恰当的表述。  《上帝之城》的场景,电影中的里约热内卢贫民窟 《上帝之城》获得奥斯卡奖提名后,巴西贫民窟的视觉形象传播到世界各地,甚至有游客到访里约热内卢,要求留宿当地的贫民窟以求体验真实的巴西。巴西人眼里的平民窟是污秽、暴力、可怕的,游客眼里的却是令人兴奋、有趣而浪漫的。请问,哪个是真实的?创作者用自身全部的历史经验形成的观念创作出一部电影作品,观众亦用自身全部的历史经验去观看和理解这部作品,两者交汇的那个点——观众产生共鸣的那个点——让观众感到真实。与其认为存在普遍的、具体的真实,不如将真实理解为一种个体化、抽象型的体验来得好操作一点。 电影城市的纯虚构路线:从《大都会》开始 电影对城市的重构,在科幻电影中进行得最为彻底。说来也有道理,与其总是被影评人和学者诟病片中城市的不真实,不如和所谓的真实说再见,在电影的世界里建造一座彻底虚构的城市。电影城市的纯虚构路线,就我所知的范围,应该是从弗里茨·朗1926年的科幻电影《大都会》开始的。这部电影不仅是前数字技术时代的想象力颠覆之作,而且在形式和内容上,奠定了后世科幻城市的基本范式。 影片中的未来城市,是一座极具视觉冲击力的现代主义大都市,数量惊人、风格各异的建筑群令人叹为观止,让这座城市看上去像一个现代主义建筑的大型试验场。这种情况的发生,一是因为导演本人是建筑师的儿子,且在维也纳有过一段土木工程的学习经历,看上去对建筑着实兴趣浓厚;二是因为一战后,魏玛共和国时期的诺巴贝尔斯伯格制片厂,吸引了众多就业困难的建筑师前来工作,他们顺理成章地将自己对建筑设计和城市建造的热情全都献给了电影。  《大都会》的片头,摩天楼的城市 影片中城市的设计风格取向,首先表现为对“摩天楼”的崇拜,片头出现的城市场景即是一个由摩天楼组成的画面,片中也多次出现摩天楼的近景和特写。当时已在大洋彼岸的纽约和芝加哥出现的新建筑形式——摩天楼——影响到了德国城市规划和建筑界,作为缓解城市人口增加带来的空间压力的方式,这种新的建筑形式受到了热烈欢迎。而导演弗里茨·朗也曾在制作该片前到过纽约,显然摩天楼给他留下了深刻印象。 其次,现代主义建筑风格在影片中的未来城市打下了深深的烙印。不论是地上还是地下的城市,看上去都有德国现代主义建筑大师瓦尔特·格罗皮乌斯和密斯·凡德罗的影子,创作者用功能主义的、极简的、去装饰的建筑风格,塑造了一座抽象而理性的城市。《大都会》的场景,现在主义城市构想 更有意思的是,与现实中城市空间对城市阶级分层相对平面化的空间安排不同,影片将阶级关系直接转化为垂直型的地上、地下两座城市的空间形态:统治阶级在地上城市中生活,在多样化的空间里办公、社交、享乐;工人阶级则深处没有阳光的地下城市,除了机器和住房以外没有其他任何附属设施,只有10个小时为一个班的机械化轮班制生活。 影片在思想内涵上提供了一种对工业化现代城市的解读,指向以资本主义生产模式为经济基础的城市权力结构,表达了创作者对由理性但冷酷的企业家和热情却盲从的工人所组成的社会生产结构前景的深深担忧。 电影中,两个阶级的对立最终在极端分子的暴力煽动下,摧毁了整座城市赖以生存的地下城市。影片也试图给出一个解决方案:在上层与底层之间需要有一个“中介”,即善意的心灵。这个方案没有选择马克思主义的阶级斗争,走的是阶级合作路线,这与魏玛共和国时期的政策是一致的——民主政府一直试图调和企业家集团和工会集团的矛盾。而历史的结局却是矛盾的,最终无法调和,共和国走向覆灭,德国迎来的不是善意的心灵,而是一颗反犹、独裁、暴虐的魔鬼心灵,受到纳粹青睐的弗里茨·朗选择逃亡美国。《银翼杀手》的场景,后现代主义拼贴城市 在《大都会》中抽象、理性的城市奇观之下,是残酷的纯剥削型社会生产关系——形式上的城市奇观与实质上的恶托邦,成为了科幻电影中虚构城市的标配。“从这部影片中衍生出了各种各样的作品,除了《移魂都市》之外还有《银翼杀手》、《第五元素》、《阿尔法城》、《洛杉矶大逃亡》、《千钧一发》,以及蝙蝠侠的哥谭市。”——著名影评人罗杰·伊伯特说,他还认为,“没有这样的作品,我们就无法充分欣赏其他的影片。” 后来的科幻电影,基本都沿袭了《大都会》的逻辑,芭芭拉·曼聂尔在关于《银翼杀手》的案例讨论中指出:“作为一部后现代科幻片,在场景设计、叙事方式,以及主题上,都明显援用了现代主义经典电影《大都会》。”而近年大热的《疯狂动物城》(2016年)和斯皮尔伯格的《头号玩家》(2018年),亦展现出一模一样的路数。《大都会》作为先驱,可以说是一直被模仿,从未被超越。 尾声 原谅我在芭芭拉·曼聂尔的悉心指导下重构了一本“我的《城市与电影》”,本书“真实的”的理论架构和案例分析要详细精彩得多。 千万莫被看似学究的目录所阻挡,作者的论述实际上是妙趣横生的——至少在我看来是这样。尤其全书末尾还提供了“片单”一张,包含两百多部经典影片,几乎跨越了整个电影史,勾勒出“城市与电影”的全貌。不论城市研究者还是影迷,都可以在这本书里找到不少干货。 (作者系半层书店合伙人) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:黑泽明的《生之欲》与梵高

- 下一篇:文学和电影里的《发条橙》,哪一个能风光常在