缓之专栏·老师们 | 记忆中的水木清华(下)

http://www.newdu.com 2025/09/12 10:09:48 未知 缓之 参加讨论

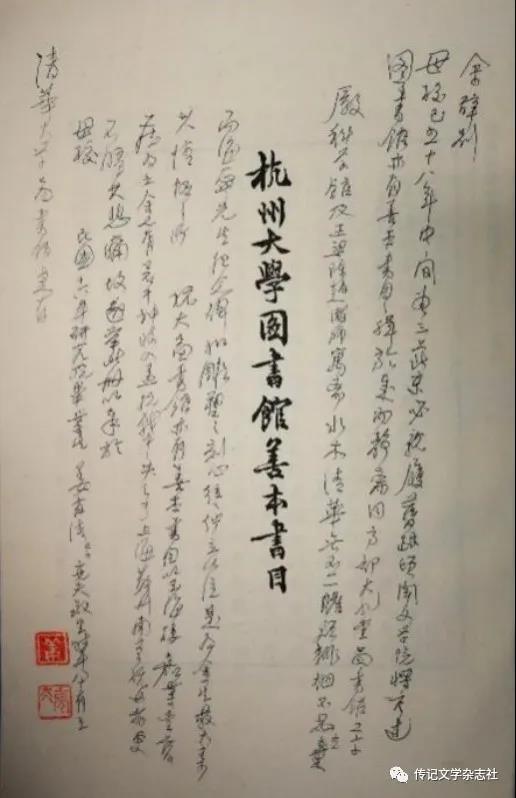

四 在姜亮夫先生的记忆中,清华大学的图书馆很大,很美。阅览室可以坐三四百人;每个阅览桌周围放6把椅子,桌上两盏灯,光线很好。四周书架壁立,摆满各类参考书,还有不同的字典、辞典等工具书。研究院的学生有特殊的优待,借书无限量,且可以直接进入图书馆的书库内看书。姜老说他有时看得着迷,经常误了午餐,有时晚餐也错过,甚至有一次,还被关在馆内,得以彻夜读书。 姜老的记忆是非常准确的。 清华大学图书馆确实是清华园内最漂亮的建筑物之一,坐落在大礼堂北面,中间有一条蜿蜒的小河隔开,错落有致,相得益彰。 据记载,老馆始建于1916年,1919年建成,为美国建筑师亨利·墨菲所设计,是20世纪初美国校园常见的风格:红砖墙、大理石台阶,建筑整体为锯齿形,中间有圆形花坛。图书馆的正面,夏天被一种俗称“爬山虎”的植物覆盖,很有特点。正门是铜制的,在二层,给人稳重的感觉。拾阶而上,便可以来到开阔的大理石厅,微微弯起的穹顶,悬挂着古色古香的吊灯。四面有大理石拱门,拱门之间点缀着铜壁灯。大厅南北两翼是阅览室,沿墙壁立许多大书柜,陈列着各种工具书。宽大的阅览桌,带扶手的木椅,与彩窗、书柜交相辉映,极富气韵。书库采用玻璃钢地板,我第一次进库,甚至产生一种紧张感,生怕把地板踩坏,小心翼翼。资中筠先生在《清华园里曾读书》中说:“一进入那殿堂,就有一种肃穆、宁静,甚至神圣之感,自然而然谁也不敢大声说话,连咳嗽也不敢放肆。”[1] 对此,我深有同感。  清华大学图书馆(图片由李飞跃提供)  图书馆阅览室(图片由李飞跃提供) 叫姜老印象深刻的还有清华图书馆的服务,他回忆说:“图书馆的师傅服务很到位,宿舍里给我们备有馆藏书目,我们没有时间去图书馆借书,就在宿舍给馆里打个电话,告诉要借什么书,一会儿,图书馆就有人推车送来。看完后再打个电话,馆里还有人来取。记得有一次,我读过一本很特别的《红楼梦》的本子,其结局与通行本不同,宝玉和史湘云最后结合了。可这本书收藏在哪里,我想不起来了,就问吴宓先生见过没有。吴宓先生说见过,不知清华图书馆里有无收藏。这件事被图书馆的同事知道了,他们在全市各家图书馆到处搜访,终于给找到了。”这是一种什么样的版本?后来,我请教了红学专家。原来,姜老看到的这个《红楼梦》版本,俞平伯先生早在1922年撰写的《所谓“旧时真本〈红楼梦〉”》[2] 中就曾有过专门讨论,所述情节与姜老的说法接近,可能属于同一版本系统。俞先生说,这个本子已经散佚,他没有看到。如果姜老真是看到了这个本子,说明其在1926年依然存世,那可是一件值得关注的事。 姜老在清华图书馆开心阅读的经历和体验,我也有类似的感受。 我在清华大学工作的时候,图书馆已禁止外人入库。为看书方便,我工作不久就主动申请当教研室和图书馆的联络人,就图混个脸熟,借工作之便,得以自由地出入书库。我很快发现,清华图书馆的迷人之处不仅仅是建筑风格,也不仅仅是工作人员的服务态度,而是图书馆三层的古籍收藏:整整一层楼,庋藏书架,整齐排列,一眼望去,非常壮观。这些书架完全是开放式的,可以随手翻阅。最后几排书架上,悬挂着牌记,上面写着捐赠者或藏书家的名字,我记得有刘半农的藏书,还有陶孟和的捐书等。在古籍书库的尽头,还有一间小屋子,比书库略高一些,专门存放善本,平时大门紧锁。我有幸陪同来访专家进去过几次,积久尘封,异所未见,也算大开眼界。这段经历,让我对这些封存了几十年的古籍产生了浓厚的兴趣,有空就到那里乱翻书,作笔记。每天出来,灰尘满面,但我乐此不疲。在古籍图书借阅卡上,我常常看到闻一多、朱自清、吴晗、钱锺书、余冠英、范宁等老清华名教授的手迹,在那一时刻,蓦然会有一种与前辈学者隔空对话的感觉,似乎在引领着我未来发展的方向。我慢慢地意识到,清华不是单纯的工科院校,也有着厚重的人文传统。一时间,清华图书馆成为了我的精神家园,曾经的孤寂感渐渐地淡然了。 在阅读校史资料过程中,20年代清华图书馆主任洪有丰先生撰写的《购买杭州杨氏藏书报告》引起了我特别的注意。报告是这样写的: 浙杭藏书家首推丁丙氏八千卷楼,次之即为杨文莹氏。杨氏之藏与丁氏同时,今已历两代。虽宋元之刊不能与丁氏媲美,然特藏亦可称雄。如浙江省各府厅州县志书,非但名目可称无遗,而版本咸备。金石之书亦复如是。至诗文集部尤以浙江先哲著述为多,而清代专集亦复不少。非积数十年穷搜极访,何克臻此?兹因无意收藏,愿全部出让。罗校长[指罗家伦(1897-1969 )——作者注] 南行时得此消息,即电知评议会。经评议会议决,派有丰前往察看。有丰于五月九日抵杭晤杨氏,主人当检交书目六本:(一)现藏书籍目录四本;(二)一部分业已押出书籍目录一本;(三)浙江省志书目一本。略加检阅,有宋元明清刊本、日本刊本、精钞本、稿本、名人批校本,又《四库全书》五册,阁名待考定。总计册数共四万二千六百五十三册。[3] 据统计,其中经部797种共5992册, 史部775种共8409册, 子部1200种共9013册,集部2378种共18913册,丛书78种共1893册。还有特藏:浙江省志书230种共2402册,金石262种共924册(洪有丰与丰华堂主人杨复签定合同后,便照书目逐一点收, 其中书目内所未载者4893册,杨复亦全行赠送,总计5720种共47546册——编者加)。在这4万多册藏书中,宋刊7册、元刊24册、明刊4859册,其他刊本40495册、钞本2161册。这些以杭州杨文莹、杨复父子“丰华堂”命名的藏书构成了现在清华大学图书馆古籍收藏的基础。后来知道,中国社会科学院文学研究所图书馆亦有丰华堂藏书,很可能是西南联大三校合并时混在一起的。  丰华堂藏书《清华大学图书馆馆藏类书目录》 经过几代清华人的努力,清华大学图书馆珍藏两万八千多种古籍,近30万册。这批古籍也是历经磨难。院系调整时,准备分家,清华大学常务副校长刘仙洲先生以修撰中国科技史的名义力主保存这批古籍,得到了蒋南翔校长的支持。1983年,当时的校领导与美国某大学接洽图书交流,将馆藏线装书目录提供给对方,准备用来换取机器设备。对方毫不客气,一下子就勾出七八百种珍本古籍,每册居然就是一盒烟的价格。如此贱卖,令人震惊。幸亏有明白人,最终阻止此事。据说,上级还对相关人员给予了通报批评。 在这前后,《中国古籍善本书目》(征求意见稿)的编纂工作进入核查校订阶段,相关部门组织专家学者到申报单位图书馆进行核查。古籍版本学家魏隐儒先生每周到清华图书馆核对原书,作查核笔记。[4] 我就利用这个难得的机会,跟随在魏先生后面,看他对古籍“观风望气”的方法,学到一些基本常识。从此,这些原本对我来说非常陌生的古籍成为了我着迷的追求。我大约用了两年多的时间泡在清华大学图书馆的古籍书库中,按图索骥,将清华大学所藏稿本、孤本及稀见本大体翻阅了一遍,也学着作读书笔记,由此养成一种习惯。 1985年9月,清华大学图书馆委托我请姜老为《清华大学图书馆藏善本书目》题签。那时,姜老几乎双目失明,又大病住院,一时无能为力。他就推荐请四川大学徐中舒先生题写。作为晚辈,我与徐先生素无联系,正在一筹莫展之际,11月20日,我突然接到姜老通知,叫我到浙江医院去取题签,真是喜出望外。那天,姜老还向清华大学图书馆赠送一册《杭州大学图书馆善本书目》。姜昆武老师说,老人家几乎是把脸贴在扉页上摸索着写下这样一段感人肺腑的话: 余辞别母校已五十八年,中间曾三上北京,必亲履旧迹。顷闻文学院将重建,图书馆亦有善本书目之辑,于是而静斋、同方部、大礼堂、图书馆、工字厅、科学馆及王、梁、陈、赵诸师寓斋、水木清华无不一一瞻顾,徘徊不忍去,而海宁先生纪念碑如雕塑之刻心,往往伫立以泣,是为余生最大寄其情怀之所。 杭大图书馆亦有善本书目,以玉海楼、嘉业堂旧藏为主。余见有若干种收入,盖抗战中失之于上海、苏州、南京、杭州者,更不胜其悲痛,故遂举此册以奉于母校。 民国十六年研究院毕业生 姜寅清字亮夫敬呈。时年八十有五。 清华大学图书馆惠存 凝视着题记,我有一种说不出的心酸和感动,眼圈湿润了。  姜亮夫先生在《杭州大学图书馆善本书目》扉页上的题记  《清华大学图书馆藏善本书目》 扉页为责编马庆洲题赠手迹 那天,我还向姜老汇报了自己拟以《水经注》整理为题作硕士论文,得到先生的首肯。那时,我想整理清华图书馆所藏俞樾批校《水经注》,姜老给予充分肯定。他让我先过录批语,然后再翻阅《春在堂全集》,将里面有关《水经注》的文字辑出来。他还提醒说,王先谦的《水经注合校》是否引用过这些材料,值得注意。那时,我还想整理清华大学所藏珍本《楚辞》,选了五种向姜老请教。这五种是宋人杨万里的《天问天对解》一卷、清人奚禄诒的《楚辞详解》五卷、鲁笔的《楚辞达》一卷、屈复的《楚辞新集注》八卷、龚景瀚的《离骚笺》五卷。姜老说,此五种不是最好的。当然,《离骚笺》有特色,和朱骏声的《离骚赋补注》一样,是清代少有的专从语言学角度进行研究的专著。姜老说,乾嘉时期刘梦鹏的《屈子章句》不错,只是刊刻时间较晚,且刻书质量不高,所以多未入善。其实,这本书的内容很不错。姜老主持《楚辞》讲习班期间,曾向南开大学郝志达老师推荐,希望他来整理。而今,郝老师已离世多年,也不知结果如何。 五 那天下午,姜老还谈到了清华的校风与学风。他说自己在清华不仅学到了治学的方法,更重要的是学到了治学的态度。他回忆说:“同学们刻苦学习,彼此鼓励,有很多往事难以忘怀。大家见面,总是不约而同地讨论学问,譬如学校来了什么新杂志,发表了什么新文章,有谁出了新书,是上海的北京的,还是巴黎的伦敦的。如果谁没有看,一定设法找来阅读。如果看了,大家就热烈讨论。不懂的,就去问老师。这个老师不懂,就说自己不懂,并且热情地推荐你向懂行的老师求教。那时,我开始学习佛经,很多东西不懂。正好冯友兰先生搞哲学史的,我就向他求教。有的他也不懂,就让我向刚刚回国的汤用彤先生请教。我们学习都很刻苦,学校规定晚上九点熄灯,我们要求延长时间,学校只允许我们研究生拖到十一点三十分。为了我们更好地学习,后勤工作做得极为周到。如果有什么大的活动,我们的伙食就会提高标准,每人加一块黄油。谁的身体不好,学校也给他加油和牛肉。加油,已成为清华同学中流行的典故了。如果有谁缺糖,学校食堂就专门为他做‘高丽馒头’(夹糖馒头)。由于有这样好的条件,我们的学习生活非常充实,读了很多书,进步很大。” 姜老那届学生1927年6月1日举行了毕业典礼。没有想到第二天,王国维先生就投湖自尽了。不久,梁启超先生回天津治病,还介绍姜老到东北大学任教。从此,他离开了清华国学研究院。尽管如此,姜老一生中最重要的学术研究工作,很多与清华研究院的经历密切相关。譬如《楚辞》研究,姜老就投入了毕生的精力。他回忆说:“因王国维先生事件的感召,抄录有关《楚辞》的所见资料,撰写《屈原赋校注》。”姜老经常感叹,说自己曾在多所大学任教,再也没有遇到清华这样的好学校了。 所谓好学校,最重要的是要有好老师、好校风。好的老师,应当是做人与做学问的典范。他们的言传身教,会影响学生的一生。清华老校长梅贻琦曾说过:“教授责任不尽在指导学生如何读书,如何研究学问。凡能领学生做学问的教授,必能指导学生如何做人,因为求学与做人是两相关联的。凡能真诚努力做学问的,他们做人亦必不取巧,不偷懒,不作伪,故其学问事业终有成就。”[5] 姜老在清华研究院学习也就一年时间,却让他一辈子也忘不了。在姜老看来,在清华,他不仅学到了知识,更学会了做人的准则。离开母校已逾半个世纪,他依然念兹在兹。后来,梅校长曾对他说:“我们欢迎你回清华任教。”姜老说:“我哪有这份勇气啊!老师们在那里教书,我永远是他们的学生。” 可惜的是,1952年院系调整, 清华大学由综合大学变为以工科为主的学校,除政治课外,文、理、法等人文社会科学专业全部转到北京大学,清华的文科传统从此中断。当然,姜老就再也没有机会回清华任教了。我知道,老一代清华人一直对清华的文科建设情有独钟,念念不忘。所以,清华文科的每一点变化,姜老都格外关心。 清华大学恢复文科始于1981年。当时,清华大学机械系77级学生曾新群在《光明日报》发表了一篇《理工科学生也需要双筒猎枪》,引起学校领导的重视,决定继承清华通识教育传统,组建文史教研组,在全校范围内开设综合素质教育课。那年年底,赵立生老师到南开大学挑选毕业生。他首先拜访了曾在重庆南开中学教过他的王达津教授,达老推荐了我。赵老师又到古典文学研究室征求意见,教研室主任郝世峰老师也推荐了我。就这样,我无意中被曾新群举起的“双筒猎枪”打中,进入清华大学文史教研组,还和曾新群成为室友。阳品、徐葆耕、李润海、钱逊、赵立生、吕微、王世敏、张景贤、宿志丕、阎秀芝等人成为我的同事。 1983年11月,我见到父亲的老同事章学新先生,他那时已调到教育部工作。他告诉我说,清华大学提出成立思想文化研究所的设想,何东昌、刘达等领导很重视,并积极推动。最初,清华大学刘桂生老师推荐还在工商联工作的卞孝萱担任特聘教授。卞先生曾做过范文澜先生的助手,既搞历史,又从事唐代文学研究。后来,恢复中文系也提到议事日程上来。中文系系主任的最初人选曾考虑过周振甫先生。 1984年,我考入杭州大学古籍所,将上述情况向姜老作了汇报,姜老非常高兴。那年年底,我接到教研组钱逊老师的信,告诉我说:“学校的文科建设,新的一年有些进展,已经大体上决定,着手筹建一个研究所(暂定思想文化研究所)及中国语言文学系。中文系,目前的考虑是先建一个编辑专业。这是中宣部胡乔木同志提出要求建的。北大、复旦、清华、华中工学院四校建此专业。而清华和华中工学院主要是培养科技编辑,可能在明年暑假就要招生。这个专业办起来,除了它本身外,就是要作为建立中文系的桥头堡,准备在此基础上进一步发展、申办其他专业。目前,成立了筹备组,张正权同志召集,赵立生同志、胡大昕同志参加。同时也成立了研究所的筹备组,刘桂生同志是组长,羊涤生同志是副组长。中文系和研究所成立以后,文史教研组就将要一分为二,一部分转入中文系,一部分转入研究所。大概到学期末,就可以见分晓,大体落实。” 三个月后,我接赵立生老师的信,确知清华大学思想文化研究所已经正式成立,北京大学张岱年先生担任所长,刘桂生、林泰、羊涤生、钱逊为副所长。中文系尚未宣布成立,张绪潭副书记、吕森秘书长说不会等很长时间,只是人事尚未任命。后来,赵立生老师又来信说,学校拟同意聘请傅璇琮先生兼任中文系系主任。 至此,清华大学的文科基本恢复起来。我把这个消息及时向姜老作了汇报,姜老非常兴奋,他说:“我多想回到母校,看看我住过的宿舍啊。我清晰地记得,我的宿舍在静斋一楼倒数第二间,两人一屋,我的同屋同学叫黄淬伯。我多想在大礼堂的台阶上坐一坐啊,那是一座神圣的殿堂。我多想到图书馆前的喷池里喝口水啊,据说是玉泉山的泉水,那水确实很甜。”姜老对母校的拳拳深情,也感染了我,在那一瞬间,我好像也品尝到了那种甘甜。是啊,水有源,树有根。一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人有多优秀,要看他有谁指点;一个人有多成功,要看他有谁相伴。姜老的清华情结和卓越成就充分地诠释了这个平凡的道理。  大礼堂(图片由李飞跃提供) 那天,姜老说了很久,我怕他身体吃不消,便起身告辞。临别之际,姜老又回到开头的话题:“我想,清华研究院的很多具体做法,也许今天有些过时,但是,严谨的学风,科学的方法,刻苦的态度,家国的情怀,是永远不会过时的。我希望母校能继续保持和发扬传统校风和优良学风,希望文科办得越来越好。” 从姜老的书房出来,正是夕阳西下的时候,落日的余晖映红了西边的天空。时惟早春,寒意未尽,而我内心却温暖如春。西溪旧地,道古桥边,谈话间,一个甲子的风云,好像在指缝间倏忽滑去,留下来的是对水木清华不舍的记忆。 注释: [1] 资中筠:《清华园里曾读书》,《读书》2005年第1期。 [2] 俞平伯著:《红楼梦辨》,商务印书馆2010年12月版。 [3] 洪有丰:《购买杭州杨氏藏书报告》,国立清华大学校刊1929年10月25日。关于丰华堂藏书情况,参见刘蔷:《杭州丰华堂藏书考》,载《清华大学学报》1998年第1期。 [4] 魏隐儒先生的古籍叙录,已由李雄飞整理,题曰:《书林掇英——魏隐儒古籍版本知见录》,国家图书馆出版社2010年出版。 [5] 转引自金富军著:《老照片背后的清华故事》,清华大学出版社2020年版。 (作者单位:中国社会科学院文学研究所) (责任编辑:admin) |