|

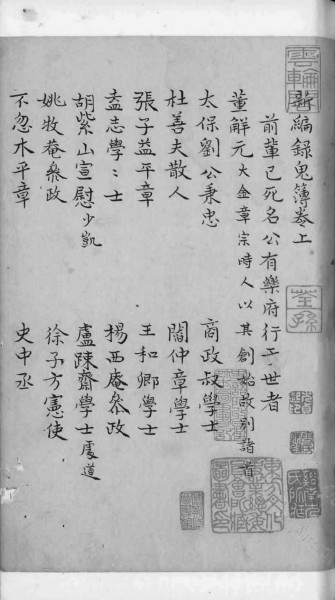

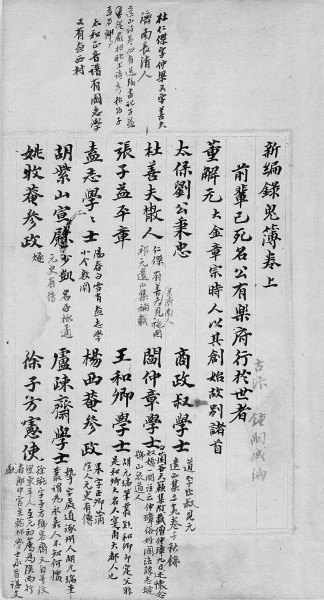

| 清康熙四十六年尤贞起钞本《录鬼簿》,台湾傅斯年图书馆藏 |

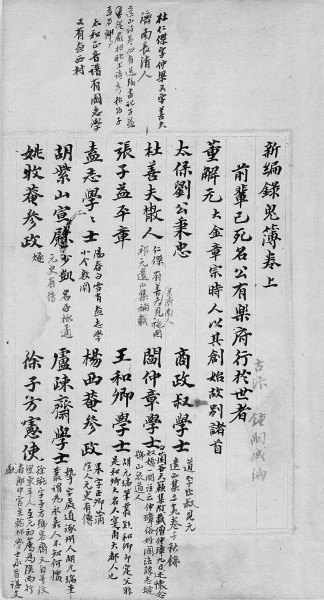

| 清光绪三十四年王国维抄本《录鬼簿》,日本东洋文库藏 |

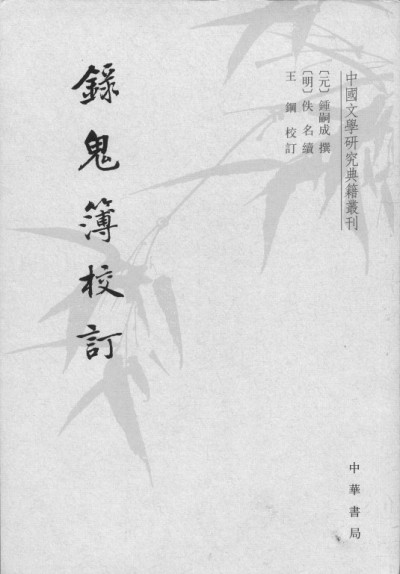

| 清吴允嘉编《钱塘县志补》节钞本《录鬼簿》,南京图书馆藏 |

| 录鬼簿校订封面 |

今年的暑假,疲累而烦闷,但也有乐事,其中之一是收到老朋友王钢先生寄来的新著三种。打开邮包一看,有惊有喜。惊的是,他竟然写了一部《两宋萧山渔浦考》。另两书,一是《录鬼簿校订》,一是《中原文献整理史稿》,两书入手,当然心喜。我是河南人,在河南工作多年,那些年一直参与河南文献整理,看到《中原文献整理史稿》,自己也是史中人,自然触动情怀。《录鬼簿校订》,是元代钟嗣成《录鬼簿》的整理本。我长期从事元代文学研究,尽管未曾专治元曲,但总会涉及,《录鬼簿》也是我离不开的重要参考书和工具书。王钢先生的这部《录鬼簿校订》,在我看来,是专业、精审、适用的整理本。

新近由中华书局刊行的《录鬼簿校订》(2021年7月版)是作者在1991年中州古籍出版社《校订录鬼簿三种》基础上,重加校订而成。新著沿用原本体例,重校为之增色。前有长篇《前言》,深入讨论钟嗣成及《录鬼簿》相关问题,主体部分是《录鬼簿》简本、繁本、增补本及《录鬼簿续编》的校订,后附《题跋辑录》《书目著录》《资料汇编》《版本叙录》《钟嗣成年谱》等。就《录鬼簿》的研读与使用说,可称一册在手,别无所求。我觉得,王钢先生的《录鬼簿校订》,自创体例,解决了《录鬼簿》的校勘难题;考证史实,厘清相关史事且修正了某些相沿已久的文学史成说;所涉文献,不仅竭泽而渔,而且大海捞针,据以正讹订误补缺,最大限度地恢复《录鬼簿》各系统版本原貌。

元曲校勘体例论

元代是中国古代戏曲的辉煌时期,《录鬼簿》是研究元代戏曲最重要的史料文献。原书曾经撰者反复修订,在明清两代多次传抄、刊印,在传抄刊印及流传过程中,不断被改动,由此形成了多种版本。这众多版本大致可归为两个系统,其一是明抄《说集》本与孟称舜校刻本,不分卷。其二是清初尤贞起抄本、暖红室汇刻传奇本、曹楝亭刻本,分上下卷。不同版本之间存在较大的差异,使得校勘整理极为困难。1931年8月,郑振铎与赵万里南下宁波访书,此行的一大收获是发现了《录鬼簿》天一阁藏蓝格抄本,此本曾经明人贾仲明增补,是以上两个系统之外的第三个系统。天一阁蓝格抄本的发现,是戏曲文献的重大收获,但同时也使得《录鬼簿》的整理更加复杂。面对如此复杂而差异极大的版本情况,如何合三个系统版本文献信息为一,整理出一个完整、准确、精良的版本,成了古籍整理的一大难题。在王钢《校订录鬼簿三种》出版前后,人们做过不同的尝试,老实说,都不理想。因为三个系统版本之间的差异,远远超出一般理解的版本之别,给人的感觉好像各是一部书。上世纪90年代,邓绍基先生发表了一系列元杂剧“校读”文章。我请教先生,为什么不叫校勘。先生说:元杂剧版本差别太大,没法校勘。这话同样适用于《录鬼簿》——不同系统版本之间差异太大,不能互校。

天一阁蓝格抄本发现以后,出版过多种《录鬼簿》整理本。较受关注的,有马廉《录鬼簿新校注》本和上海古典文学出版社《录鬼簿》(外四种)本。马廉《录鬼簿新校注》(初版1936年刊发在《国立北平图书馆馆刊》第十卷第一号至第五号),以天一阁蓝格抄本《录鬼簿》及续编为底本,以孟称舜刊本、曹楝亭刊本、暖红室本、王国维校注本等为校本,同时参照了《今乐考证》《曲录》。《录鬼簿》外四种(上海古典文学出版社1957年出版),以上海市历史文献图书馆所藏至德周氏传抄天一阁旧藏明写本为底本,以马廉校注本“校正传抄本”,并出校记。该书同时还将孟称舜刊本、曹楝亭刊本及校勘记作为附录。这两种整理本,都受到后人批评,如《中国古典戏曲论著集成》本《录鬼簿提要》就说:“整理出来的却是贾仲明增补本的《录鬼簿》,而不是钟嗣成《录鬼簿》原著的面目”,“使人不免有本末倒置的感觉”。另两种比较重要的校本,是《中国古典戏曲论著集成》所收本(中国戏剧出版社1959年出版)和《历代曲话汇编(新编中国古典戏曲论著集成)》本(《唐宋元编》,黄山书社2006年出版)。《中国古典戏曲论著集成》所收本显然要着意解决不同版本内容混淆问题,用曹楝亭本为底本,贾仲明增补的内容,全部写在校勘记中,这样确实避免了原书与贾仲明增补内容的混淆,有心人也能看到增补的内容。但全书校勘记1335条,增补内容混在文字校勘中,不是特别用心的读者,恐怕未必注意到这些重要的信息。《历代曲话汇编》就批评说:“贾仲明增补的内容也常为研究者所引用,而以前的校注本只是在注文中加以说明,不明显。”《历代曲话汇编》可以说是采用了与《中国古典戏曲论著集成》反向的处理。它也以曹楝亭为底本,“为方便研究者阅读使用,特将天一阁本贾仲明增补的[凌波仙]吊词与剧目增列于原本正文中,并加以说明,既保持了锺氏原本的面貌,又增加了贾氏所增补的内容”。整理者的用心很好,追求的也是一个比较理想的效果。只是读者和使用者未必都如此细心。从排版上看不出锺氏原书与贾氏增补内容的区别,偶不小心,没有细看卷末校记,就会误把贾氏增补内容当做锺氏原书材料使用。

看了各种处理方案后,再看王钢先生的整理,一目了然。各本面貌,清晰可见。既避免了不同版本之间的混淆,特别是锺氏原书与贾氏增补的混淆,又不至于漏落重要文献信息。使用王钢校订本的研究生和青年学者,绝不会把贾仲明补写的吊词误作钟嗣成吊词。当然,这种处理也非纯利无弊。比如有些文献重复。在没有百分之百理想方案的前提下,两弊相较取其小,两利相较取其大。利弊相较,王钢的方案是相对最佳方案。上世纪90年代,王钢的《校订录鬼簿三种》出版,受到学术界高度关注,得到相关专家的高度肯定,荣获1988-1991年全国优秀古籍图书奖。曲学前辈王季思先生在《谈谈〈录鬼簿〉》一文中,特意提到这一校本(《玉轮轩戏曲新论》,花城出版社1993年版,第123页)。著名学者刘世德所著《夜话三国》说:《录鬼簿》的“版本系统,有简本,繁本,增补本之分”(《夜话三国》,书目文献出版社1995年版,第2页)。特别注明:“这采用了王钢同志的意见,请参阅他的《校订录鬼簿三种》。”(同书第5页)

新校本由中华书局推出,坚持独特体例,校勘后出更精。由于当今获取文献的便利,三十年前百折千回无处寻觅的文献,而今瞬间可得,由此解决了在当时难以解决的难题。就校勘整理的专业、精审、适用论,说新校本是一个权威性整理本,并不过分。

厘清史事,修正成说

我的同事、学者李剑国先生以乾嘉之学治小说,成就斐然。王钢先生则以乾嘉之学治戏曲,为学界瞩目。他的《录鬼簿校订》,做的是两项功课:校正文字,考订史实。这两方面,都显示出深厚的修养和扎实的功力。通过细致考订,厘清了若干史实,修正了文学史上长期被视为定论的某些成说。

元代曲家地位低下,一直是被普遍接受的观点。但曲家的社会地位,是难以一概而论的。王钢先生通过深细考察,做了很有说服力论证。《录鬼簿》著录曲家分七类:1.前辈已死名公有乐府行于世者。2.方今名公。3.前辈已死名公才人有所编传奇行于世者。4.方今已亡名公才人余相知者。5.已死才人不相知者。6.方今才人相知者。7.方今才人闻名而不相知者。王钢先生把这七类归为三部分:第一二类是第一部分,第三类是第二部分,第四至七类是第三部分。这三部分人,社会地位是不同的。笼而统之地说元曲家社会地位低下、沉抑下僚、受社会鄙视,是片面的。他说:“倘以第一部分所列省掾(行省吏属)、府判(从六品)为身居要职的话,第二部分杂剧作家中便有许多。”他举了一系列人名及其职位加以证实。还有一些从六品、正七品、从七品的,他认为是介于“身居要职”和“职位不振”之间。“实际上,所谓‘职位不振’者主要是第三部分曲家,他们是元曲家的类型之一,但不是全部。”

我很同意他的意见,同时还可作一些补充。职位高低,在元代不是判断社会地位唯一标准。除了职位,还有门第与经济状况。钟嗣成的原话是“门第卑微,职位不振”,门第在职位之前。在元代这样一个观念多元、追求多元,又讲门第的时代,官职只是决定人社会地位的一个方面。有些人可能一生未仕,但社会地位未必低。在著名曲家中,如姚守中,他是忽必烈心腹谋臣、仕至中书左丞、翰林学士承旨姚枢的孙子,大文章家、官翰林学士承旨、集贤大学士姚燧的侄子,本人职位只是曾任平江路吏,但这样的家庭背景,社会地位如何,需要论证吗? 还有那位“史九散人”史樟,他是忽必烈时中书左丞相、枢密副使史天泽的儿子。真定史氏是重要的汉人世侯,他本人即使不做什么万户,其社会地位之高,也非一般高官所可比。像白朴这样的人,一生拒绝出仕,但他并非生活在社会下层。

新校本还对元曲的一些基本问题,以及钟嗣成生平等,提出新的看法。这些在《前言》相关部分中有论述,在《钟嗣成年谱》中有考证。钟嗣成生平,孙楷第先生《元曲家考略》以为他曾在江浙行省为“吏”、为“掾史”,后之论者多承其说。王钢新校本经深入考证,认定其事不存在。最直接的证据是朱士凯《后序》所言:“从吏则有司不能辟。”推测他在行省做“贴书”之类的杂役,大约相当于现在的临时工秘书,没有薪俸,地位卑微。为了进一步证明此事的不可能,王钢进而对行省掾史作了考证:元制,行中书省设令史,又称掾史,额四十名,司公文,虽无资品,而职位甚重,为吏职中地位最高者,俸给优厚,月俸钞三十五两,米一石八斗。九十月考满,即可出职正七品。行省令史须从六部令史中发遣,或从现任八品中选取。王钢又论证,在元代,“补吏,补学官,再入官,是儒学生员的正途,也是他们追逐的理想目标”。当时吏员的标准是:“行移有法,算术无差,字画谨严,语言辩利,能通《诗》《书》《语》《孟》一经。”才能要求:“行遣熟闲,语言辩利,通习条法,晓解儒书,算法精明,字画端正。”这些认识与结论,其意义远超出钟嗣成生平考证,对元代曲家研究,进一步对整个元代文学研究,都具有参考价值,可以修正长期存在的偏颇不合历史实际的认识。

关于20世纪的元曲研究史,一般认为1908年王国维的《曲录》刊行为元曲研究之开端。人们不知道的是,就在同一年,马一浮先生从谢无量处得《录鬼簿》一书,抄录一本并作长篇《录鬼簿跋》。据此跋,又知马一浮此前三年已读《元曲选》、朱权《太和正音谱》(涵虚子《词品》)等大量元曲作品及曲学文献。依据相关文献,王钢认为:“对于近代曲学肇始,研究者大都忽略了一位先驱:浙江马一浮先生。这次发现,早于王国维数年,马先生即开始研究元曲,他应该是最早以近代眼光,以《录鬼簿》和《太和正音谱》为依据,考订元曲的学者,其《跋录鬼簿》,是最早的一篇很有份量的文章。”应该说,这是20世纪元曲研究史的一大收获。

有志校勘四十年

王钢先生最初关注《录鬼簿》是1983年,到今年中华书局版《录鬼簿校订》刊行,已近四十年。1983年起搜罗资料,有志校勘,1986年着手整理,1991年在中州古籍出版社出版《校订录鬼簿三种》,历时八年。其间南北访书,遍阅国内存本;居家青灯黄卷,逐字求证,乐而不疲。整理《录鬼簿》,是他戏曲文献整理系列工程中的一项,此前他已有《关汉卿研究资料汇考》(中国戏剧出版社1988年出版),之后则有《中国戏曲史编年(元明卷)》(与王永宽合作,中州古籍出版社1994年出版)等,本已是厚积薄发。这次重校,学术环境与当初大不相同,各种数据库渐次面世,旧日善本秘笈今皆唾手可得,检索也大为方便。用王钢自己的话说是“坐拥书城,秒杀万卷”。同时,四十年人生积淀,四十年阅历积累,更历岁月,感悟世情,看问题的眼光又自不同。如果说当年《校订录鬼簿三种》是学术新秀新锐之作,而今的《录鬼簿校订》,无疑是成熟学者的纯熟成果。两本对比,区别大体有以下几端:

其一,版本方面,找到了现存的全部版本。其中特别重要的是台湾傅斯年图书馆藏康熙间尤贞起抄本。往年大陆的《录鬼簿》校勘,都以不得亲见尤贞起抄本原书为遗憾。《校订录鬼簿三种》用国家图书馆藏影抄尤贞起本为繁本底本,这次改用尤贞起抄本原本。旧校未得寓目而本次亲见者,还有嘉庆间戴光曾抄本,日本东洋文库藏光绪间王国维抄本。本次还有新发现之南京图书馆藏玉海堂抄本、《钱塘县志补》节抄本、上海图书馆藏罗振常过录批校本、国家图书馆藏傅增湘批校本等。不仅校正了一些文字,还纠正了学界的某些认识:如王国维一直称他的抄本是抄自一部万历(或明季)抄本,后人皆袭其说。王钢见到嘉庆间戴光曾抄本,知王国维所谓明抄,实即戴抄本,此本中夹有王国维过录时留下的两张手批纸条。王钢审鉴其书,订正此误。

新发现的版本,其中一些为后出之本所据,由此得知,一些传本的异文,乃是传抄缮误。如王国维抄本以及后来整理的《王国维遗书》所收本的一些异文,实是王国维抄录戴本时的缮误,戴本原不误。暖红室刻本的一些异文,是玉海堂本(抄自曹本)抄录时缮误。如费唐臣之名暖红室本作“费庚臣”,过去认为有歧说,实则为玉海堂误抄。此类情况不少。

至于王钢“未见”之孙楷第校注本,是否真有,我表示怀疑。此本唯见杨镰《孙楷第传略》(书目文献出版社《中国当代社会科学家传略》第11辑,1990年版)介绍,他说:“这是孙先生所著《曲录新编》的一种。”这话无法理解,《曲录新编》会录《录鬼簿》曲目,但不可能收入一部《录鬼簿校注》。

对于习见版本,新版也作了细致的辨识。如明蓝格抄本,不见于《天一阁书目》,又无天一阁藏印,赵万里先生断为天一阁抄本,却没有讲出证据。郑振铎先生始终称之为明抄本,矢口不提天一阁,似乎并不完全认同。故初版在《版本叙录》中著录为“明抄本”。此次新校,王钢发现,1962年中华书局上海编辑所影印本,虽是近世影印古籍的典范,但没有完全忠实于原本:边框界栏重新绘制,与原抄不同。原抄本格纸为刷印,版框尺寸及断口特征,与天一阁蓝格抄本《宋崇文总目》(有天一阁印,现藏天一阁博物馆)完全相同,为同版刷印,从而为断此本为天一阁抄本,提供了有说服力的证据。新版因而著录为“明范氏天一阁钞本”。对于其他几种影印本的失真、失实,《版本叙录》也都一一指明,包括《古本戏曲丛刊》影印本。影印古籍的失真,不独存在于《录鬼簿》,所以研究者使用影印本,当引起注意;出版者影印古籍,更应该实事求是,力戒臆改、臆补和臆说。

其二,校勘方面,一些校记增加了新的证据或新见资料。如张可久名“久可”,引用了桐庐桐君山张久可自题的摩崖石刻,署“四明张久可”,此为最有力证据。此石刻上世纪80年代桐庐地方文献如《桐庐文史资料》曾有提及,但因是内部出版,流传不广,未引起学界注意。这次王钢专程前去拍照。又如白朴小传:“赠嘉议大夫,太常大卿。”“太常大卿”原作“掌礼仪院太卿”,王钢据元代官制校正。此类细处见功夫的考证校订例子尚多,如考订《杨彦华传》(名贲,滁阳宦族)的“以明经擢濮阳令”之误:“‘濮阳令’当误。案洪武辛巳即建文三年,濮阳原为开州属县,亦州治所在,洪武二年四月并入州(《明太祖实录》)。《康熙滁州志》卷二十二谓贲荐授大名令。大名县附郭,与开州并属大名府,盖以地理相近,遂传闻至误。”同为《杨彦华传》的“举皆右让”“右”原作“古”,据《礼部志稿》等文献校正。

《录鬼簿》及《续编》所记曲家,字号、籍里多失载,王钢凭借现代化手段,如大海捞针般寻找文献,决疑补缺,多有贡献。如高克礼(高敬臣)的里籍家世,据元人黄溍《济南高氏先茔碑》及《元史·地理志》考证厘清。还有金尧臣,王钢据《续录鬼簿》“淮东人,居吴门,左司郎中”的简单记载,以“淮东”“吴门”“左司”三个关键词查找对应人物,大胆推测其为余尧臣,进而考述其生平。余尧臣,诗人,与高启同为吴中“北郭十友”之一。只是或言余尧臣为永嘉人。徐孟曾则据《康熙江南通志》《万历武进县志》等考得其生平大略。凡此之类,可见王钢先生校订用功之深,也说明现代手段在古籍整理中应用之效。

其三,校订中引用之书,三十年前初校时为条件所限,用了当时可找到的版本。重校则都尽量换用善本。如《资料汇编》引元许善胜《中州启札序》,国家图书馆藏抄本《中州启札》脱去序文,旧版从《爱日精庐藏书志》引,后又见南京图书馆藏爱日精庐钞本、台北“国家图书馆”藏清劳权钞本,文字皆有异,最终辗转得见日本静嘉堂文库藏元刻本,序为抄配,照元版摹写,字为草书,不易辨,故后世传抄者多生误,本次得以校订。再如陈撰《玉几山房听雨录》,原用《古学汇刊》本,其“胡正臣”之名作“正居”,“鲍天祐”之字作“天祜”,是陈氏所见《录鬼簿》原文不同,还是《听雨录》刊本有误? 新版查阅了南京图书馆藏稿本,方知原稿不误,乃传抄刊刻致误。

其四,进一步丰富了附录。《钟嗣成年谱》中,增加了曲家在杭州的事迹系年,可使人们对钟氏和《录鬼簿》的背景,有更多了解。这部分吸收了近些年学界不少新成果,增加了大量信息。也有王钢考证所得,如元成宗大德八年下所述追封伯颜事,涉及在杭刊刻刘敏中《平宋实录》,此书有邓錡序,序署“大德甲辰秋七月朔玉宾子邓錡”,得知邓錡即曲家邓玉宾,进而考得邓玉宾生平。此前对于邓玉宾几乎一无所知,仅凭《录鬼簿》将其列为“前辈已死名公有乐府行于世者”,称其为“邓玉宾同知”,又按《录鬼簿》中排列位置,参照前后人物,推测其生活年代。今据文献,知其为道士,道号玉宾子,由宋入元,推测曾任道观同知宫事。《题跋辑录》《资料汇编》也都增添了不少资料。其中新辑入的王国维语,依据王国维不同时期的多种手稿,可以看出静庵先生不同时期对《录鬼簿》的不同认知。

读《录鬼簿校订》,感觉是一部用心之作,也是一部用情之作。近年来,王钢先生寄居杭州,与当年居杭之钟嗣成,隔千年而以心会心,用情感情。校《录鬼簿》,因而得地利之便。徜徉湖山,寻访旧迹,摩挲文物,尚友古人。我读王钢《中原文献整理史稿》后记,俨然有钟嗣成《录鬼簿自序》情味,可见其心已与锺氏相通。我想,学者葆有灵心,成果才富有灵性。

(作者为南开大学教授、中国元代文学学会副会长)

(责任编辑:admin) |