|

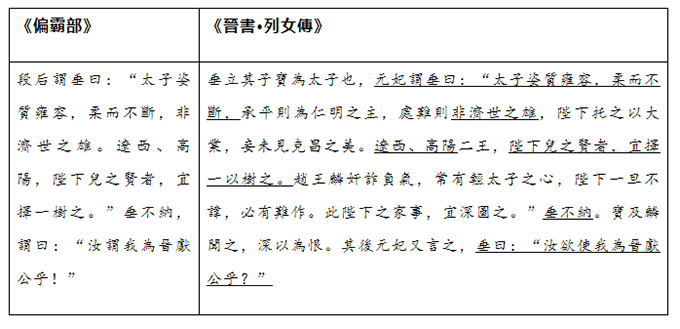

目 錄 一、湯球對入宋後史事的輯補方式 二、屠本在輯補工作中的角色 三、《輯補》其他非《十六國春秋》佚文的資料來源 (一)《後燕錄》對《通鑑》的利用 (二)《晉書》類傳和列傳的利用 四、輯佚的加減法:湯球的輯佚學與史料 五、餘論:未來輯佚學的展望  《十六國春秋輯補》點校版書影 《十六國春秋輯補》點校版書影關於十六國史的最重要史書就是北魏史家崔鴻編撰的《十六國春秋》。其書獻上北魏朝廷之初,便“大行於時”,此後長期被視作十六國歷史記載的權威。[①]北齊的《修文殿御覽》,[②]唐代的《晉書·載記》,北宋《資治通鑑》的十六國部分,都參據乃至主要依據此書。宋代以後,此書蹤影難覓,今天所說的《十六國春秋》一般指兩種本子。一是明萬曆年間屠喬孫所刊本,徑題爲崔鴻撰,但實爲明人搜集十六國相關資料改編而成。一是清人湯球的輯本《十六國春秋輯補》。根據湯球《輯補敘例》,《輯補》的主體,一是《纂錄》(內容與《太平御覽·偏霸部》所引崔鴻書各錄大體一致),二是《晉書》三十卷《載記》及《張軌傳》、《涼武昭王李玄盛傳》(爲敘述方便,以下一般不再特別指明前涼西涼二傳,統稱《載記》)。這兩種文獻都與崔鴻書有極密切的史源關係,使崔書堪稱“名亡實不亡”,湯球將它們拼合成編年敘事的《輯補》主幹文本。此外,《北堂書鈔》、《初學記》、《太平御覽》、《通鑑考異》等書都明確引用過崔鴻書,這些零散的佚文被湯球穿插於主幹文本之間,並且隨文標注出處。 以上是湯球在《十六國春秋輯補敘例》中呈現的輯佚方法。不過與《輯補》的實際內容對比,就會發現問題。《輯補》所載史事幾乎都有明確繫年,但湯球所說的幾種輯佚來源都不能提供如此豐富的信息,這些繫年從何而出?很多零散的《十六國春秋》佚文發生背景、時間不明,怎樣決定它們在編年體輯本中的位置?如果把《輯補》與上述各種輯佚來源核對,還會不時發現有《輯補》文字既不見於《纂錄》、《載記》,也不是來自《御覽》等書的《十六國春秋》佚文,湯球也沒有小注說明其來源。可見湯球在《敘例》中說明的輯佚方法只能解決他實際工作的一部分問題,他的全部工作是怎樣進行的,這項輯佚工作整體的目的和意義如何,還有待查證和思考。本文將通過考察《輯補》中不見於“常規性來源”(即《敘例》所交代的輯佚途徑)的文本,發現被湯球隱藏的一些輯佚規則。 一、湯球對入宋後史事的輯補方式 北燕歷馮跋、馮弘二主。《輯補·北燕錄》從第二卷馮跋太平十四年以後事入劉宋,《晉書》載記不載。可以注意到湯球注在馮弘太興二年事下提到了並不常見的《魏書》史源: “尚書郭緣”以下依《魏書》補,下同。[③] 這段補出的文字作: 尚書郭緣勸弘送款獻女於魏,乞爲附庸,保守宗廟。弘曰:“負釁在前,忿形已露,降附取死,不如守志,更圖所適也。” 弘黜長樂公崇,使鎮肥如。崇遣弟樂陵公邈如降魏,世祖拜崇遼西王。弘使别將封羽率衆圍崇於遼西。 但《魏書》卷九七《海夷馮跋傳》相應的原文如下: 文通尚書郭淵勸其歸誠進女,乞爲附庸,保守宗廟。文通曰:“負釁在前,忿形已露,降附取死,不如守志,更圖所適也。” 先是,文通廢其元妻王氏,黜世子崇,令鎮肥如,以後妻慕容氏子王仁爲世子。崇母弟廣平公朗、樂陵公邈相謂曰:“大運有在,家國已亡,又慕容之譖,禍將至矣。”於是遂出奔遼西,勸崇來降,崇納之。會世祖使給事中王德陳示成敗,崇遣邈入朝。世祖遣兼鴻臚李繼持節拜崇假節、侍中、都督幽平二州東夷諸軍事、車騎大將軍、領護東夷校尉、幽平二州牧,封遼西王,錄其國尚書事,食遼西十郡,承制,假授文官尚書、刺史,武官征虜已下。文通遣其將封羽率衆圍崇。[④] 郭緣獻策一事,《魏書》“郭緣”作“郭淵”,“送款獻女於魏”作“歸誠進女”,“弘”作“文通”。此下之事《魏書》述原委經過甚詳,而且其字句即便經過刪節也與《輯補》不符。 《資治通鑑》也記載了這些事件[⑤]。前半見卷一二二元嘉九年,“郭緣”作“郭淵”,其他文句也與《輯補》略有差異:無“保守宗廟”,“忿形已露”作“結忿已深”,無“所適”,而且此下還有一段朱脩之之事(屬同一條)。《輯補》後半諸事,《通鑑》編爲另條,情節頗詳,語近《魏書》,而其中魏封馮崇一事繫在明年二月,又與《魏書》、《輯補》有史實上的差別。 《輯補》這段文字與《魏書·馮跋傳》、《通鑑》都有明顯差別,實際上出自屠本。[⑥]屠本郭緣獻策一事,文句全同。此下事,屠本於“黜長樂公崇”上多“冬十一月乙巳”,“崇遣弟”上多“十二月己丑”,“如降魏”作“如魏,請舉郡降”,“世祖拜崇”與“遼西王”之間另有假節都督將軍校尉州牧等官封,“使别將封羽”上有“聞之”二字。由此可知,湯球雖注稱“依《魏書》補”,實際文字是稍稍刪節屠本而來。 在《輯補·北燕錄》的小注中可以明確見到屠本的出場。卷九九馮跋太平十四年一條據《書鈔》補入的記事後注云: 此見《書鈔》一百五十八,原本有缺字,屠本猶全,今從之以俟考。 《書鈔》的傳本訛誤不成句者很多,屠本則文字順暢。湯球說“屠本猶全”,暗示他認爲屠本當有所據,從而顯示他依從屠本的合理性。又《輯補》同卷太平十六年注云: 此亦見《御覽》,作十五年,屠本作十六年。 湯球在這裡也依從了屠本的繫年,但沒有說明爲何捨棄《御覽》引文所云“太平十五年”。以上兩條小注都表明湯球參照了屠本。 《輯補·北燕錄》入宋以後有很多出處不明的文本,將其與屠本、《魏書·馮跋傳》《通鑑》對校,會發現《輯補》與屠本文字最為接近。尤其是很多屠本與《通鑑》、正史稍有差別但無礙文意之處,《輯補》總與屠本一致。這說明湯球的確是直接抄錄了屠本,而不是那些傳承有序的史書。同時,湯球抄錄屠本時往往刪去具體日期、對話、辭章。 既然湯球補綴文字實際上是依據屠本,爲什麼他在注文中會提到《魏書》?對比湯球《輯補》的《北燕錄》與屠本《北燕錄》,很容易發現屠本所記之事遠多,而《魏書·馮跋傳》實爲湯球取捨屠本的參照。湯球沒有直接抄錄該傳,但他顯然了解該傳內容:除了其中一部分已見於幾種常規來源因而已經進入《輯補》,其餘《魏書·馮跋傳》所記史事,《輯補》又據屠本錄出。 《輯補》最後十六卷依次為西秦、南涼、西涼、北涼、北燕,除了南涼滅國在晉滅以前,常規史源已經充足,其餘幾錄中都有不少內容據屠本補入。選補屠本有嚴格標準,主要的依據是正史相關傳記:《北燕錄》參照《魏書·海夷馮跋傳》,《西秦錄》參照《魏書·鮮卑乞伏國仁傳》,《北涼錄》參照《魏書·盧水胡沮渠蒙遜傳》及《宋書·張掖臨松盧水胡傳》,《西涼錄》參照《魏書·李寶傳》。還有一種情況是相關事件見於湯球輯補的常規性來源,即《載記》、《纂錄》或他書引文,也有可能(但不是一定)據屠本補詳,這種情況相對少些。 此外,赫連夏也延續到晉宋禪代以後,且《魏書·鐵弗劉虎傳》對赫連昌、赫連定有不少記載,但《輯補》皆未取,在這一部分只輯錄了《纂錄》和其他散見佚文。也許是由於《夏錄》位置靠前(卷六四至六六),當時湯球還未意識到入宋後史事不足的麻煩。而到了最後十幾卷,同樣問題反復出現,纔以上述辦法解決。 從這個折衷的解決方式看,湯球也在一定程度上認同《魏書》十六國傳、《宋書·氐胡傳》與崔鴻《十六國春秋》的史源關係,但又沒有像對待《晉書·載記》、《纂錄》、他書引文那樣直接引錄它們的文本。其背後反映的輯佚者的意識將在後文討論。這裡則想繼續關注一個技術性的問題:從以上考察結果看,湯球對屠本相應幾錄的史源非常了解,且不僅限於編年記事的部分,也包括屠本各錄之末所附傳記,看來他曾細緻研讀屠本這幾國錄。本文開頭已經提出整部《輯補》都存在以下問題:把大量《載記》中時間不明的記載以及散見於其他文獻的佚文都納入一個編年體系中,僅憑湯球明言的方法是辦不到的。自然會聯想到,湯球的所有實際操作是不是在屠本的基礎上展開的? 二、屠本在輯補工作中的角色 第一類是湯球小注說明根據屠本編排事項。如《前秦錄》卷三三苻堅建元四年池陽民殺母事,卷三五建元十七年羌抑摩貢獻事,《前涼錄》卷六八張茂永元二年置秦州事,卷六九張駿太元二年懼爲劉曜所逼事,卷七一張重華永樂四年索振進諫事,湯球都有小注稱所繫位置依從屠本,且《前涼錄》三例是《載記》與屠本不同而從屠本。 人物傳如何排入編年體也沒有固定答案[⑦],在這方面也很容易發現《輯補》參據屠本的證據。《輯補》卷三五《前秦錄》有一個明顯的例子,建元十七年敘事中插入都貴小傳,但《御覽》卷三七七引文實際並無“都貴”二字,作“鹿緼”[⑧]。湯球小注云:“原引作‘鹿緼’,屠本作‘陸績’,皆以字音、字形相近而誤。”從“鹿緼”很難直接聯想到“都貴”,湯球把《御覽》的這條佚文視作對都貴的記載顯然是受屠本啟發。屠本的陸績小傳在《前秦錄》末尾(卷四二《前秦錄十·陸績傳》),《輯補》改插入正文,實際上是插入《載記》的敘述之間。而《輯補》插入都貴小傳前有一句過渡語“貴走襄陽”,也本於屠本《前秦錄》編年正文[⑨]。事實上,屠本有一個編纂特點:它雖然通常把人物傳(多是類書的片段引文)單獨列在編年敘事之後,但也會提煉其中的一些信息插入編年敘事。最理想的情況是這些信息和已有的編年敘事本就密切聯繫,但實際往往不然,因此屠本編年敘事中的相關內容可能不少是出於杜撰。而湯球各錄經常按照屠本在編年敘事中提供的契機插入小傳,也有可能誤入歧途。 第三類證據是《輯補》誤解屠本或同於屠本之誤。《輯補》卷三《前趙錄》記賈疋攻劉曜於長安,後敗死之事,文字本於《載記》,但在“曜衆大敗,中流矢,退保甘渠”下多一句“疋追之,旋襲梁州。”不見於其他傳世史籍,且有誤,賈疋當時不可能襲梁州。而屠本敘此事時云:“疋追之至於甘泉,旋自渭橋襲梁州刺史彭蕩仲,殺之。”(卷二《前趙錄二》劉聰嘉平元年)《輯補》此句只能是由屠本刪節而來,且將彭蕩仲官號“梁州刺史”誤解爲此戰發生在“梁州”。又如《輯補》卷六〇《南燕錄》慕容德建平三年云“遂以謨從至漢城”。這裡的“漢城”亦見屠本,但顯然有誤,考《載記》及《纂錄》,當是“漢城陽景王廟”[⑩]。 限於篇幅,對上述幾類證據僅酌列一二,在《輯補》全書範圍內還可以發現更多。值得注意的是,在很多例子中湯球能精確掌握屠本文字史源,而且這些史源不是僅限於一兩種文獻,至少包括《載記》《纂錄》《魏書》《宋書》《御覽》等,十分零散。這一現象在上文對北燕等四國錄的分析中也同樣存在。由此看來,湯球對屠本了解極深,很可能全面梳理過屠本的史源。他在《敘例》中評價屠本“采錄繁富”,但“太乏剪裁”,更談到屠本收錄諸小記如《鄴中記》,也說明他不是在輯錄畢崔鴻《十六國春秋》後再去屠本中尋找參照。又《後秦錄》卷五〇《姚萇錄》卷首張惡子事小注云:“屠本下有此段,不知何據,姑依補之以俟攷。”既稱“不知何據”,更暗示湯球通常都知悉屠本所據,因此一整段來源不明的記載纔會受到特別對待。 湯球《敘例》稱以《纂錄》爲底本,但《纂錄》內容較《輯補》簡省得多,實際操作中似不大可能在《纂錄》本上工作。根據以上討論,筆者推測湯球的一種工作本應是屠本。他在此本上標注所有文字出處,對於他所認定的可靠出處則與原文詳校,再對屠本之失進行調整、補充,最後略去那些出處與《十六國春秋》無關的部分,重新繕寫爲《十六國春秋輯補》。這樣就比較容易解釋《輯補》在北燕等四國錄中何以大量引錄屠本,而不恢復爲諸史原文。屠本在清代被斥爲僞本,而且那些引錄也常有刪節,不像是由於重視屠本而引用屠本文字。而如果湯球是以屠本爲一種工作本,則可以解釋爲由於他對《魏書》、《宋書》的史源地位有所保留,因此轉抄時也未覆核原書,徑以工作本爲據。 在湯球工作中佔有如此重要位置的屠本,卻被湯球屢屢批評,湯球也沒有明確提示其工作與屠本的關係,這似乎有投機取巧之嫌。不過如果全面思考湯球的輯佚工作,就會發現情況恰恰相反,因為在沒有電子檢索的時代,想要知道《御覽》、《書鈔》這樣的佚文出處,不可能僅憑屠本按圖索驥。所以湯球首先需要獨立完成一次佚文搜集工作,纔能夠與屠本對話。關於湯球輯佚工作之全貌,稍後再作討論,下節先繼續關注湯球《輯補》的另外幾種非常規來源。 三、《輯補》其他非《十六國春秋》佚文的資料來源 (一)《後燕錄》對《通鑑》的利用 《輯補·後燕錄》有不少小注稱據《通鑑》“補”或“約補”,第一次出現在卷四二《慕容垂錄》淝水之戰後慕容垂謀襲前秦將苻飛龍,小注云“此段《别本》(案即《纂錄》)及《載記》皆略,因依《通鑑》約補”,核對諸書,當指自“垂至安陽”以下的一段。此後,卷四三慕容垂燕元元年“范陽王德擊秦枋頭”以下約三百字“依《通鑑》約補”(不計其間據《初學記》所補封衡小傳)。同卷燕元二年“垂攻鄴久不下”以下注“此段依《通鑑》約補”,“鄴中飢甚”以下注“此節依《通鑑》約補”,“繕修陵廟”以下注“末九句依《通鑑》約補”。卷四四慕容垂建興元年敘慕容垂稱帝,注云“此段《載記》稍畧,依《通鑑》補”。  崔鴻墓誌 孝昌二年(526) 另一條崔鴻讚語見於《輯補》卷三八《前秦錄》,評論的是王猛任用鄧羌,湯球注云“此贊依《通鑑》採補”。而卷三四《前秦錄》記載前秦攻前燕時,有一段關於王猛與鄧羌的類似將相和的故事,注云“此段依《通鑑》約補,因贊有此事,知《通鑑》亦係本此書也。”表明湯球是由贊語的存在推測《通鑑》的記載來自崔鴻《十六國春秋》,因而據《通鑑》補入。 不過《後燕錄》的贊語只評論慕容垂廢立先帝皇后、改太廟配享之事,而《後燕錄》中依《通鑑》補錄的內容非常多,遠在贊語所涉之外。似乎只能推測湯球由於此贊的存在,傾向於相信《通鑑》關於後燕的記事多據《十六國春秋》,因而放寬尺度,允許一些《通鑑》的內容進入《輯補·後燕錄》。如湯球自注所示,這些史事大多見於更可靠的來源如《載記》、《纂錄》(別本)、《御覽》引文,湯球因其原文簡略據《通鑑》補足。 (二)《晉書》類傳和列傳的利用 《輯補》各錄除了占主要篇幅的編年體各國君主錄外,一般最後一兩卷都匯集本國人物傳記。而這些傳記有相當一部分來自《晉書》類傳:《忠義》、《孝友》、《良吏》、《隱逸》、《藝術》、《列女》。《晉書》這幾種類傳的確收錄了大量十六國人物,湯球默認其史源即《十六國春秋》,是否可靠? 《呂光載記》記王穆據酒泉與呂光相抗,以同黨索嘏爲敦煌太守,後又率衆攻嘏。此事亦見《晉書·隱逸·郭瑀傳》,湯球《後涼錄》在引錄《呂光載記》的記事時,就添入《郭瑀傳》的相關內容,並注云:“此段依《晉書·隱逸傳》補足。蓋《載記》因已採爲《隱逸傳》,故於此多删節云。”而且湯球還把《郭瑀傳》的其他部分(主要敘述郭瑀早年在前涼的事跡)收入進《前涼錄》,這又是由於他基本默認《晉書》諸類傳的十六國人物都來自《十六國春秋》。這個認識是否合理呢? 湯球在《後燕錄》兩處據《晉書·列女傳》補入慕容垂段后事,也分別有小注云: 此段依别本録,而以《晉書·列女傳》補足,蓋别本不無删節也。《載記》則因已採爲《列女傳》故不録。 此段依别本録,而以《晉書·列女傳》補足。 “別本”即《纂錄》,《御覽·偏霸部》亦有相同文字。這裡僅將《偏霸部》與《晉書·列女傳》對應部分的前半錄出:  《纂録》或《偏霸部》的文字,完全可以說是刪減《晉書·列女傳》而來,但我們知道《偏霸部》實際引用的是《十六國春秋》,可見《晉書·列女傳》這段內容與《十六國春秋》高度一致。 嚴格地說,唐修《晉書》中出現與《十六國春秋》相近的人物記載,未必一定是依據《十六國春秋》,也不能排除是輾轉繼承其他十六國霸史、舊晉史的記載。不過如前所見,湯球在處理《通鑑》、屠本的記載時也常採取這種思路。 而比利用《晉書》類傳中的十六國人物傳更輕率的是,《輯補·後趙錄》還依《晉書》列傳補出裴憲、傅暢、石璞、盧諶、劉群小傳。他們都是西晉名臣的子侄,附在唐修《晉書》這些名臣傳記之後。雖然他們都出仕石趙,但僅憑此點顯然不能斷定《晉書》中的這些附傳就與《十六國春秋》有關。而且《晉書》列傳中還有其他事涉十六國的人物,湯球卻並未收採。尤其如荀綽、崔悅與以上裴憲、傅暢等人出身、經歷非常接近,連《裴憲傳》、《盧諶傳》、《劉群傳》都屢屢提到他們一同顯達於石趙,湯球取此而不取彼,原因何在?結果發現,屠本《後趙錄》附傳對這批人物的取捨和湯球《輯補》一樣。 前面提到的採用《晉書》類傳的做法,其實也是受屠本影響。僅以本節分析的第一例《郭瑀傳》爲例,不僅是在《晉書·隱逸·郭瑀傳》一半入《前涼錄》一半入《後涼錄》這樣總體的拆分方式上,而且《輯補》在兩處綴補的具體處理上都與屠本高度一致。《輯補·前涼錄》在郭瑀小傳前有“天錫母劉氏卒,時備禮徵處士郭瑀”,就是襲用屠本。《輯補·後涼錄》在《郭瑀傳》文字之間散有《載記》的“嘏爲燉煌太守”與“既而忌嘏威名,率衆伐嘏”兩句,位置也與屠本完全一樣。可見,湯球不是僅參考屠本的目錄,而是受到屠本文本很深入具體的影響。這些跡象再度驗證了前文所云湯球的工作是以全面清理屠本史源爲基礎的,本節所引湯球論證《晉書》類傳與《十六國春秋》史源關係的幾條小注,也可以看作湯球在辨析屠本的史源。 四、輯佚的加減法:湯球的輯佚學與史料觀 在輯出了大量《十六國春秋》佚文後,湯球並沒有直接將其匯爲輯本,而是又詳細梳理了屠本,把自己搜集的有明確出處的佚文與屠本逐條核對。這個工作的具體方法雖尚無資料印證,但不禁使人聯想到陳垣先生以《冊府》校薛史的計劃[⑪],在前電子時代完成這類工作,其艱巨繁複,觀陳先生之《計劃》可知。湯球如此不憚煩擾,因為他不僅要輯佚文字,還要盡量恢復原書面貌。通過逐條核對,刪去屠本中無法證實與《十六國春秋》關係的內容,把史源可靠的部分替換為原文(除上文提到的少數情形外),對屠本的一些編次處理進行考辨調整,把自己搜集到的溢出屠本的內容也添加到這個體系中,最終形成《輯補》。如果我們說湯球第一步獨立輯佚工作是做加法的過程,他針對屠本的工作則主要是做減法的過程。 因為是做減法,大概更容易傾向於多保留一些屠本內容,這就比較容易解釋《輯補》中會收錄一些未必出自《十六國春秋》的內容。這種做法是否與湯球在《輯補敘例》中的表達相悖?一般都認為湯球反對屠本“務爲誇多,凡關十六國者一概收入,……太乏翦裁”,而他的《輯補》強調嚴格的《十六國春秋》佚文界限。不過《輯補敘例》在這句話之後又詳細說道: 蓋不但諸小記(原注:如《鄴中記》之類。)不宜入此,即如《魏書》所載與諸國交争,每張大其詞,何與於《十六國》而載之。……采摘雖繁,而本書之引於羣書者,反多失檢録。其餘差謬難屈,殊於心不慊。因取《纂録》本及《晉書》傳記,及原書之散見於諸書者,别爲輯本,編纂雖不及屠詳,而采集要信而有徴。 細讀湯球所言,他最反對的是採錄“諸小記”,還特別舉例“如《鄴中記》之類”,其次反對收錄《魏書》中一些(至少在他看來是)失實的內容。那麼湯球所說的“采集要信而有徴”,或許未必嚴格指史料一定要出自《十六國春秋》,還有一種針對稗官野史的意思。而《輯補》中超出嚴格的《十六國春秋》範圍的內容(除少數過渡句外),確實都見於《晉書》、《魏書》、《宋書》、《通鑑》,可見湯球並非毫無原則,而是在正統史書的範圍內適當放寬標準。校訂《十六國春秋輯補》的吳翊寅在《十六國春秋輯補書後》說湯球此書“非僅拾遺訂墜而已”,而且“使散亡之籍頓還舊觀”,因而“鑒誡以彰,興替足覩”[⑫],這個評價完全將此書視為一部典正的史書了。總之,湯球輯佚中的擴大化傾向當受其工作方式和史料意識的影響,且擴大範圍也是經過了審慎斟酌。  廣雅書局本《十六國春秋輯補》 廣雅書局本《十六國春秋輯補》唐長孺先生曾批評湯球的《十六國春秋輯補》和他輯佚的舊晉史同樣“病在貪多”。[⑬]不過“貪多”只是最終現象,其深層共性存在於工作方式與意識上。爲了進一步印證我們對湯球《十六國春秋輯補》的理解,可以把此書與他的舊晉史輯本加以對比。關於湯球輯佚諸家舊晉史,王秉恩所撰《湯球傳》敘其事云: 以《晉書》爲唐所修,《房玄齡傳》稱其時史官多文詠之士,好采碎事,競爲綺豔,劉知幾亦言自貞觀中更加纂録,凡所修撰,多聚異聞,言晉史者皆棄其舊本。迺廣蒐載籍,以補其闕,而糾其譌,譔録成帙,凡二十三種。[⑭] 則湯球輯佚舊晉史,一個明確的立場就是不滿唐修《晉書》收錄了很多小說軼事,又文辭綺艷,不符合史書應當審正可靠的觀念。那麼,湯球輯補十六國史也很可能秉持同類的基本觀念。 而湯球輯佚舊晉史的工作方式看起來也與他輯佚《十六國春秋》類似[⑮]。輯本各舊晉史佚文的排列,紀傳史皆依唐修《晉書》,編年史則盡量考明相關史事時間,以時間先後爲序。有些佚文的對應關係實際上並不明顯,可以推測湯球應仔細研讀了唐修《晉書》和《通鑑·晉紀》,甚至是在這兩種書上黏簽標注出各種舊晉史的相關佚文,它們的角色相當於輯佚《十六國春秋》時的屠本。因爲湯球是採取這樣的工作步驟,就不難理解有時會筆頭一鬆,允許一些實際上很可能不屬於諸家舊晉史的文本進入輯本了。很值得注意的是,湯球在輯佚王隱《晉書》時把散見於唐修《晉書·何劭傳》《梁王肜傳》《馬隆傳》《祖納傳》和《王隱傳》中關於王隱本人、其父王銓(或作“詮”)、其兄王瑚(或作“湖”)的事跡全部錄入,輯佚鄧粲《晉紀》又依《通鑑》《通鑑綱目》和《晉書·忠義傳》收入關於其父鄧騫的記載,理由都是本人及父兄之事宜在本人所撰史書中。這種理由過於大膽,做加法的輯佚者似未必能考慮到,特別像是在已有的文本上做減法時手軟。而且,紀傳體的王隱《晉書》皆據唐修《晉書》補,編年體的鄧粲《晉紀》則同時據《通鑑》、《綱目》和唐修《晉書》補,也符合以上推測的他輯佚工作的兩種底本。 湯球是乾嘉以後出生的學者[⑯],這個時代史學風氣的主流之一正是考訂、整理史料,湯球的工作與這種風氣密不可分。儘管人們通常從成果形式上將補注、考訂、輯佚視為不同門類,但它們的工作基礎都是史料搜集整理,在對待史料的意識上也可以共通。 湯球從學於俞正燮、汪文臺,在師徒兩輩不同形式的史料整理工作中可以感受到內在的共性。俞正燮曾受僱於劉鳳誥訂補彭元瑞遺稿,就是後來署名彭元瑞、劉鳳誥撰作的《五代史記補注》七十四卷[⑰]。于石指出在俞正燮所撰《癸巳類稿》與《癸巳存稿》中,“有關一書的文章最多者就是《五代史》,僅《存稿》卷八就有十篇”,可見俞正燮在這項工作上投入精力之深。而且從他所述來看,其工作似乎非僅訂補彭元瑞稿而已,而是仿照朱彝尊、彭元瑞的方式重做此項工作。內藤湖南認爲這部書是清代舊史修補與舊史考訂兩種風氣融合爲一以後的一部代表性著作,關於作者的撰著過程,他說: 此書關於五代的史事,可以說是基本網羅殆盡了,作注的筆法亦頗得要領,作者無疑見過所有關於五代的著述,而在採用這些材料時的方針卻是不用宋以後的材料。對《五代史記》本文中出現的錯誤,均以正確的材料予以訂正,這在今天來看也是符合於科學研究方法的。[⑱] 這可以和湯球輯補《十六國春秋》的辦法相對照。湯球自己輯佚過《十六國春秋》和諸家十六國霸史,又全面梳理屠本史源,當然對相關正史、《通鑑》乃至各種類書中關於十六國的記載都有全面的掌握。可是他輯補《十六國春秋》卻有自己設定的範圍(又不完全是以崔鴻《十六國春秋》爲範圍),頗類似俞正燮僅取宋以前史料爲《五代史記》作注。在考訂史實方面,湯球的主要工作是糾正崔鴻書紀年的錯誤,其《敘例》明言“不必依譌傳譌,以復其初”。內藤湖南對《五代史記補注》的評價極高,認爲遠超於王先謙《漢書補注》之上,是“乾隆以後新興考證學進行著述的成功標本”,而他指出此書之所以有如此成就,一個原因是“選擇了短暫的一個時期爲對象”。[⑲]這樣看來,湯球用力於十六國時代也是異曲同工。 類似《五代史記補注》這樣考訂整理某一時期史料的著作在清代還有不少,以史注形式呈現的還可舉出李清《南北史合注》、沈炳震《新舊唐書合鈔》,而畢沅《續資治通鑒》、吳任臣《十國春秋》、梁廷枏《南漢書》等則是直接撰爲史書,輯佚書也應是其中一流,而這種做法又不始於湯球。如果說俞正燮實際執筆的《五代史記補注》代表了這個時期史學領域的主流趨尚,湯球另一位老師汪文臺輯佚《七家後漢書》對湯球的影響則更具體。崔國榜《七家後漢書序》云: 先生之友湯君伯玕,稱先生舊藏姚本,隨見條記,丹黃殆遍。復慮未盡,以屬弟子汪學惇,學惇續有增益。學惇歿後,藏書盡售於人。湯君復見此本,已多脫落,亟手錄以還先生之子錫蕃。 湯球見證了汪文臺的輯佚,還曾搶救抄錄遺散出的汪氏文稿。而湯球的輯佚旨趣、工作方法,在汪文臺的輯佚中也能夠見到。崔《序》中的“姚本”指康熙年間姚之駰所輯諸家後漢書,名爲《後漢書補逸》。其書缺點不少,在內容上有很多遺漏,在體例上一是不標出處,二是編目無條理,雖然各紀傳大體按照范曄《後漢書》排列,但同篇之內文字則隨得隨錄,不再序次[⑳],這些問題大爲乾嘉以後的學者所詬病。據崔國榜《序》轉述湯球之言,汪文臺在輯佚後漢史時是以姚本爲工作本,“隨見條記,丹黃殆遍”,最後完成的輯本“編目有序,出處周詳,考辨精當,取輯廣博,較諸輯爲勝,早有定論”[21]。汪文臺面對後漢史的姚輯本,很像湯球面對十六國史的屠本——湯球同樣是以屠本爲基礎進行輯補,而在明示出處、審慎去取、辯論糾謬這些方面改進屠本。 汪文臺的後漢史輯本歷來評價很高,無疑是由於其輯佚方法是在工作過程中包含考訂整理史料,而以輯佚書爲最終呈現形式,可以說是浸染乾嘉以來學風的輯佚學趨向。湯球完全繼承了這條道路,其《十六國春秋輯補》出現後,也被認爲翔實可信,遠超屠本。不過,湯球似乎在全面考訂、整比史料的方面走得更遠,尤其是又受到屠本無法割斷的影響,觸及到補史、撰史的邊界。爲了使這部輯本“信而有徵”,湯球放棄了很多關於十六國史的重要記載,使《輯補》不像屠本那樣可以成爲總匯十六國史料的參考書;又爲了使這部輯本盡量復原出史書規模,湯球又在來源可靠上有所讓步,採用了《晉書·載記》、《晉書》十六國人物傳記、《魏書》、《宋書》、《通鑑》等的部分記載,使《輯補》作爲單純的輯佚書也不夠嚴格。結果,無論從哪個角度看似乎都存在遺憾,現代學者也對它有不少批評[22]。湯球《十六國春秋輯補》中蘊含的矛盾,到今天依然在或多或少地困擾著人們,不免令人思考未來的輯佚學當何去何從。 五、餘論:未來輯佚學的展望 其實清代的輯佚,除了依託《永樂大典》長篇引文的一些輯佚書獨立性較強外,也有很多學者的輯佚針對的是某一史料群。儘管不能脫離以佚文繫於佚書的表現形式,但無論是輯佚者輯佚還是讀者閱讀利用,往往並不單就某書,而是關注整個史料群。這之中多少蘊含了輯佚書作爲手段而非目的的一面。輯佚書,大概是在古代條件下將零落在後代文獻中的早期資料規模性地納入史學研究者視野的一種比較便利的憑藉,但並不是零散佚文理所當然的歸宿。在今天反思如何處理零散佚文,起點應該是接受它們已經被拆分的事實,亦即以片段的佚文本身作爲處理它們的最基本單位。對於每個片段資料,大致有以下三個維度的問題需要追究。 一是文獻維度,即這一片段出自何種文獻。這裡既要考慮其原始出處,也要考慮中介出處。目前呈現在我們面前的文字,未必完全符合它在原始出處中的狀態,也必須考慮中介文獻對文字的改造。注、類書這樣大規模摘錄文獻的著作,自有其摘編方法和邏輯,需要先對此有所了解,纔能合理地透過片段佚文把握其原始出處的文獻。 二是校勘維度,即比對一個片段與其他片段的文字異同。若兩片段來自同一文獻,則反映它們在不同的轉引中的異同;若來自不同文獻,則由字句之相似可以認為兩處文本有間接或直接的史源關係。比對的片段出自何種文獻,對於理解比對結果有重要影響,因此必須警惕中介文獻誤標出處的情況,需要綜合文獻維度的考察與文本比對結果來權衡。 三是史實維度,即關注這一片段記載的內容,尋找相關記載。用關鍵詞來標誌內容是比較可行的方式,但如何認定關鍵詞,也是個問題。類書的體例是分門別類,因此出自類書的片段,首先即可以類書篇目作為關鍵詞。另外,類書傳導原始出處的體例特徵,常常會有能鮮明識別的時間或人物。或許可以姑且以這幾類為基礎標誌,同時也關注一些重大歷史事件。 如果輯佚(或者說這種有關零散佚文的資料整理工作)要以某種定本爲最終呈現形式的話,就必須對以上這些維度有所取捨,然而取捨標準並非唯一,對不同的使用者來說,所重視的維度並不一樣。即以近年來十六國史相關的輯佚工作為例,陳勇《〈資治通鑒〉十六國資料釋證》一書最重史源(校勘維度),其正文逐條比對《通鑑》十六國史料的史源;又重視史實維度,因此每國後附有《〈資治通鑒〉獨家所存某國資料輯錄》。《獨家輯錄》的資料其實也已在正文中出現,之所以不避重複,正是由於重視的角度不同就要求有不同的呈現形式,幸好獨家資料數量有限,如此處理總體來說頗增讀者之便。日本學者的《五胡十六國霸史輯佚》則重視文獻維度,其正文依據中介出處排列,又附有依原始出處排列的索引。這種排列只對於想要研究不同中介文獻如何引錄十六國霸史的學者最為便利,關注諸原始出處(霸史)的學者需要根據索引反復翻檢正文,關注史源或史實的學者則幾乎無從措手。 輯佚過程中存在某些缺陷恐怕難以避免,而且無論採取何種最終呈現形式,總會有或多或少的利用者不得其便,這些都使得輯佚工作有不斷更新的必要。然而後來者重新輯佚時,總不免要做大量重複的工作,就像湯球《輯補》與屠本的關係那樣。這一問題能否改善或解決?新的技術似乎提供了可能。如果把數據庫當作“工作本”進行輯佚,對現存文獻中的佚文,依照以上幾個維度加以整理標記,這些工作過程就可以永久地保存下來。一方面,後人增刪補定前人的工作應更為便利;更重要的是,使用者可以根據個人需要,將所需佚文以某種編排方式呈現出來,成為私人定制輯本。像湯球那樣既糾結於精確,又糾結於復原,從而導致所成定本不夠純粹而遭到批評,也可以避免了。傳統的輯佚在當下面臨的挑戰尤多,但輯佚所蘊含的大量資料整理工作恰恰是數字技術相對於人腦人力極有優勢之處,數據庫輯佚應當是數字時代文獻學一個值得期待的方向。 編者按:本文原刊《文史》2020年第1輯,微信版有刪節,如需引用,請參考原文。 [①]參見《魏書》卷六七《崔鴻傳》,中華書局,1974年,第1502-1505頁;劉知幾著、浦起龍通釋《史通通釋》卷一二《古今正史》,上海古籍出版社,1978年,第358-360頁。 [②]王應麟《玉海》卷五四《藝文·類書》“北齊《聖壽堂御覽》”條,京都:中文出版社,1977年,第1075頁下欄。 [③]湯球《十六國春秋輯補》卷一〇〇《北燕錄三》,光緒二十一年廣雅書局刻本。下引《輯補》皆據此本,不再一一出注。 [④]《魏書》卷九七《海夷馮跋傳》,第2127頁。 [⑤]《資治通鑑》卷一二二《宋紀》,中華書局,1956年,第3840、3841頁。 [⑥]屠喬孫、項琳之訂《十六國春秋》卷九九《北燕錄二》馮弘太興二年,清乾隆汪日桂欣託山房刻本。下引屠本不再一一出注。 [⑦]實際上這些小傳未必都在《十六國春秋》中是傳體,但《御覽》引文通常以日期或人物起首,就《十六國春秋》而言後者更多,因此屠本和湯球《輯補》中出現了很多這樣的小傳。 [⑧]《御覽》卷三七七,第1741頁上欄。 [⑨]屠本《十六國春秋》卷三七《前秦錄五》苻堅建元十七年:“貴以輕騎走保襄陽”。《載記》《纂錄》皆無類似文句,屠本此語實出《晉書》卷七四《桓石虔傳》。但《桓石虔傳》“都貴”原作“梁成”(第1943頁),屠本改,以合於《載記》。可證湯球所據祗能是屠本。 [⑩]《晉書》卷一二七《慕容德載記》,第3169頁。湯球《十六國春秋纂錄校本(附校勘記)》卷九,第79頁。 [⑪]陳垣《以〈冊府〉校薛史計畫》,收入《陳垣學術論文集》第二集,中華書局,1982年,第146-147頁。 [⑫]附入湯球《十六國春秋輯補》,光緒二十一年廣雅書局刊本。 [⑬]“《晉書》張、李傳、載記之本於崔《錄》,固爲事實,但《晉書》既非照錄原文,不獨有刪節,亦且有增補、改動,安能即以入崔書?猶之《晉書》類本臧榮緒書,而湯氏徑以補臧書,同爲貪多之病。”唐長孺《魏晉南北朝史籍舉要》,收入《唐書兵制箋證(外二種)》,第37頁。 [⑭]附入湯球《十六國春秋輯補》,光緒二十一年廣雅書局刊本。 [⑮]參見湯球《九家舊晉書輯本》,《二十五別史》,齊魯書社,2000年;湯球輯,喬治忠整理《衆家編年體晉史》,天津古籍出版社,1989年。 [⑯]湯球生於嘉慶九年(1804),卒於光緒七年(1881),參《清史稿》卷四八六《文苑·湯球傳》,中華書局,1977年,第13424頁。 [⑰]參見于石《俞正燮編撰批校書目考》,《文獻》1996年第1期。 [⑱]內藤湖南著,馬彪譯《中國史學史》,上海古籍出版社,2008年,第276頁。 [⑲]內藤湖南著,馬彪譯《中國史學史》,第276頁。 [⑳]周天游《八家後漢書輯注前言》,《八家後漢書輯注》,上海古籍出版社,1986年,前言第9頁。吳樹平《東觀漢記校注序》,《東觀漢紀校注》,中州古籍出版社,1987年,序第7頁。 [21]周天游《八家後漢書輯注前言》,《八家後漢書輯注》,前言第12頁。 [22]參見唐長孺《魏晉南北朝史籍舉要》,收入《唐書兵制箋證(外二種)》,第36-37頁;邱久榮《〈十六國春秋〉之亡佚及其輯本》,《中央民族學院學報》1992年第6期;劉琳《明清幾種〈十六國春秋〉之研究》,《文史》第46輯,中華書局,1998年。 (责任编辑:admin) |