|

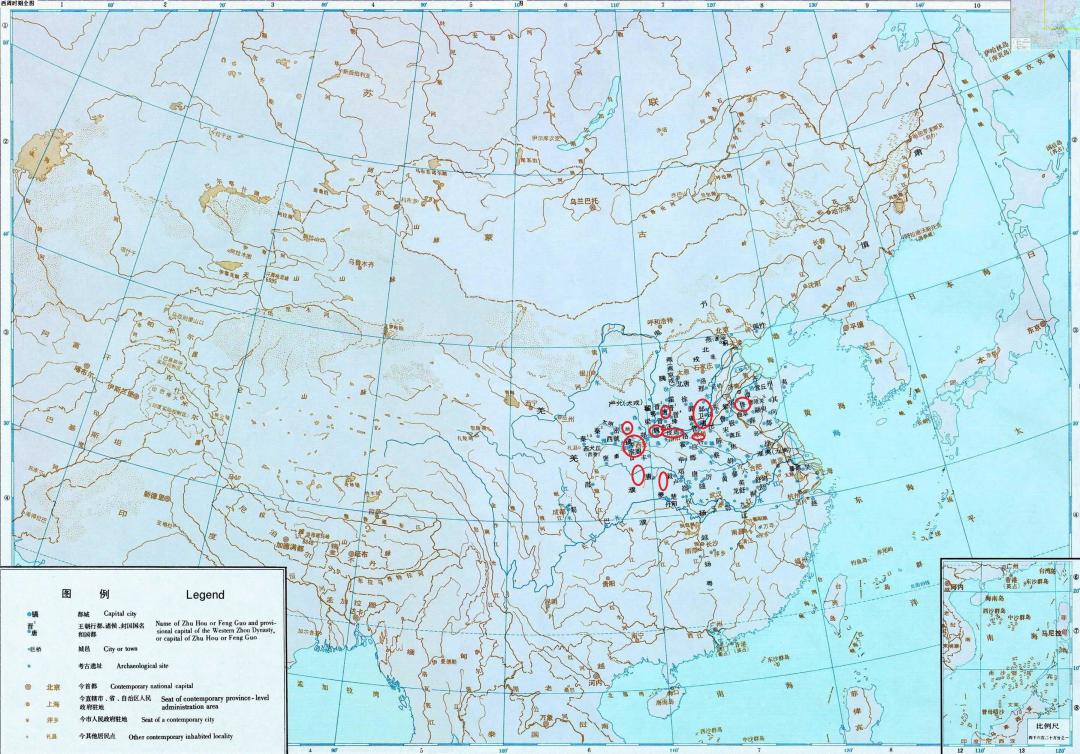

安大简《诗》的整理发布,为《诗经》“言”字训“我”提供了新的证据。夏大兆(2018)基于安大简《诗》对“言”训“我”这一传统疑难问题进行了重新梳理和论证。本文在夏大兆(2018)的基础上作进一步申说。本文的基本观点如下:一、《诗经》“言”有第一人称代词功能已确凿无疑;二、“言”是第一人称主格(施格)形式;三、“言”来自周人语言。 一、前言 出土文献对于汉语史研究的价值自不待言。安大简《诗》的整理发布,更是汉语史研究和《诗经》研究的大事。安大简《诗》(以下称“简本”)给了我们重新认识《诗经》中一些词汇语法现象的机会,本文所讨论的就是其中之一。 《诗经·周南·葛覃》:“言告师氏,言告言归。”毛《传》:“言,我也。”自来对毛《传》训“言”为“我”众说纷纭。夏大兆(2017)利用简本对“言”具有第一人称代词功能进行了申说,并对《诗经》毛《传》郑《笺》和孔颖达《正义》训“言”为“我”的材料进行了全面梳理。本文在夏大兆(2017)的基础上对《诗经》“言”的第一人称代词功能及相关问题进行进一步研究。 二、安大简《诗》的证据 夏大兆(2017)提出了毛《传》训“我”的“言”在简本里的证据:“安大《诗经》简45、46、47、48号正好可以与《毛诗》中的《秦风·小戎》对读,内容高度一致。《毛诗》该篇共三章,章十句,每章第七句皆作‘言念君子’,而简本三章该句皆作‘我念君子’。《毛诗》三处‘言’字,简本皆作‘我’。”“另外安大《诗经》简74、75、76号简正好可以与《毛诗》中的《魏风·园有桃》对读,内容也高度一致。其中《毛诗》中的‘心之忧矣,我歌且谣’,简本作‘心之忧,言歌且谣’,今本‘我’字,简本作‘言’。” 简本与“言”“我”相关的信息还不止夏大兆(2017)所列。安大简《庸》之《鹑之奔奔》可与《毛诗》之《鄘风·鹑之奔奔》对读。 其中第一章: 简本:人之亡良,义以为兄。 《毛诗》:人之无良,我以为兄。 第二章: 简本:人之亡良,义以为君。 《毛诗》:人之无良,我以为君。 以上两句简本之“义”,《毛诗》作“我”,透露了“言”与“我”关联的重要环节。 三、《诗经》第一人称代词“言”的地域分布 夏大兆(2017)列举了《诗经》毛《传》与郑《笺》认定为第一人称代词的“言”字。根据他的列举,整理出如下数据:《周南》13例,《召南》3例,《邶风》11例,《鄘风》3例,《卫风》6例,《郑风》2例,《魏风》3例,《秦风》3例,《小雅》35例,《大雅》7例,《周颂》4例,《鲁颂》5例。 此外,毛《传》郑《笺》未明确认定但据诗例应判断为第一人称代词的还有:《豳风·七月》:“二之日其同,载缵武功。言私其豵,献豜于公。”此例中“言私其豵”之“言”与它处训为“我”的“言”句法地位完全相同,应判定为第一人称代词。 根据上文的数据,第一人称代词“言”集中出现在《小雅》《大雅》《周颂》《鲁颂》当中,风诗则主要见于二《南》和《邶》《鄘》《卫》当中。特别值得注意的是《毛诗·秦风》有3例,而简本《秦》“言”皆作“我”。 综合《毛诗》和简本,我们得到第一人称代词“言”的分布图:  “言”的这个分布图鲜明地反映出一个事实:它只出现在周人贵族的诗歌(《小雅》《大雅》《周颂》)和姬姓诸侯国的风诗(《周南》《召南》《邶风》《鄘风》《卫风》《郑风》《魏风》《豳风》)与颂诗(《鲁颂》)中。据此可以判定:“言”与周人语言密切相关。 四、《诗经》第一人称代词“言”的功能 夏大兆(2017)所整理的毛《传》郑《笺》认定作“我”解的“言”以及我们所添加的《豳风·七月》之“言私其豵”,无一例外地出现在施动句施动主语的位置: (1)言告师氏,言告言归。(周南·葛覃) (2)采采苤苡,薄言掇之。采采苤苡,薄言捋之。(周南·苤苡) (3)静言思之,躬自悼矣。(卫风·氓) 《毛诗》中非主语位子上的第一人称代词一律用“我”。例如: (4)嗟我怀人,寘彼周行。(《周南·卷耳》) (5)既见君子,我心则降。(小雅·出车) (6)知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。(王风·黍离) (7)三岁贯女,莫我肯顾。(魏风·硕鼠) 简本中非主语位置的第一人称代词除了“我”,还出现了“吾”字,详见下文第六节。 在同一诗章中,主语位置用“言”非主语位置用“我”。例如简本《园有桃》第一章: (8)心之忧,言诃(歌)且谣。胃(谓)我士乔(骄)。 据此我们可以判定:“言”是第一人称代词的主格(或施格)形式。 五、“言”与“我”的关系及“言”的来源 “言”与“我”在语音上的关联一目了然: “言”上古音“疑”纽“元”部三等A类,郑张尚芳(2003)拟为*ŋan。从“言”得声的“唁”“這”则为“元”部三等B类,郑张拟为*ŋran-s。“我”上古音“疑”纽“歌”部一等,郑张尚芳拟为*ŋaal。按传统音韵学的说法,“言”“我”阴阳对转,夏大兆(2017)也是这么解释两者之间的关系的。但有两个问题:其一,“言”是三等韵,“我”是一等韵。上古汉语三等韵与非三等韵有显著区别。其二,“言”的n韵尾是怎么来的?对转的理据又何在呢? 安大简《诗》有两条珍贵材料: (9)人之亡良,义以为兄。(《庸·鹑之奔奔》第一章) (10)人之亡良,义以为君。(《庸·鹑之奔奔》第二章) 这两条材料对应《毛诗·鄘风·鹑之奔奔》:“人之无良,我以为兄。”“人之无良,我以为君。”这两条材料证明,《诗经》里第一人称代词主格(施格)除了写作“言”,也写作“义”。 “义(義)”从“我”得声,上古音“疑”纽“歌”部三等B类,郑张拟为*ŋral-s。这两条材料也证明了《毛诗·小雅·角弓》“如食宜饇”一个异文。《经典释文》:“宜,本作仪。韩诗云:仪,我也。” “仪”上古音“疑”纽“歌”部三等B类,郑张拟为*ŋral。 “宜”上古音“疑”纽“歌”部三等B类,郑张拟为*ŋral。 这两条材料加上《毛诗》“如食宜饇”《经典释文》所引《韩诗》的异文,其价值在于,它可能反映了一个语言事实,即《诗经》里第一人称代词主格(施格)作“言”乃是“我”的弱化形式,上古“元”部“言”的n韵尾乃是“歌”部“我”字l韵尾的弱化变体。 从简本看,“言”只出现在主语(施格)位置上,非主语位置除《魏·羔裘》外都作“我”。但“我”也出现在主语位置上。下面是安大简《诗》“我”出现在主语位置的全部用例: (11)我古勺皮兕衡(《毛诗》:我姑酌彼兕觥)(《周南·卷耳》第二章) (12)我古勺金罍(我姑酌金罍)(《周南·卷耳》第三章) (14)我念君子。(《秦·小戎》第一、二、三章) (15)我遗咎氏(我遗舅氏)(《秦·渭阳》第一、二章)(《毛诗》作“我送舅氏”) 以上2例次出现在《周南·卷耳》里,其余5例次全部出现在《秦》诗中。夏大兆(2017)所谓“我”字异文指的就是《秦风·小戎》《毛诗》作“言念君子”而简本作“我”。简本《秦》中第一人称代词主格(施格)皆不作“言”。这与我们在前文提出的判断一致,即“言”只出现在周人的诗歌中。 即便如此,以上情况还是反映了一个语言事实,即《诗经》里第一人称代词主格(施格)存在一等“我”与三等“言”“仪(义)”的对立。其间的差别何在? 观察可以发现: 第一,无论是《毛诗》还是安大简《诗》,也包括韩诗异文,当施事动词前没有其他重读成分时,“言”“义”“仪”都紧邻施事动词出现,而“我”则不一定。上引安大简《诗·周南·卷耳》的2例“我”都出现在句首,其后有非重读副词“古(姑)”与施事动词隔开。 第二,当施事动词前出现另一个重读词语时,主格(施格)代词用“言”,则该重读词语出现在“言”字之前。例如: (16)采采苤苡,薄言采之。(周南·苤苡)郑《笺》:薄言,我薄也。 (17)静言思之,躬自悼矣。(卫风·氓)郑《笺》:静,安。我安思君子之遇己无终。 (18)永言配命,自求多福。(大雅·文王)毛《传》:永,长。言,我也。我长配天命而行。 (19)寤言不寐,愿言则怀。(邶风·终风)郑《笺》:言,我也;愿,思也。嚏当读爲“不敢嚏咳”之“嚏”。……汝思我心如是,我则嚏也。 作主语的“我”前从不出现另一个重读成分。 第三,在连动句中“言”可以重复出现,但“言”从不用于主语对比焦点语境。例如: (20)言告言归。(周南·葛覃) (21)言旋言归。(小雅·黄鸟) “我”则从不在连动句中作为施事主语重复出现,但却可以用于主语对比焦点语境。例如: (22)母氏圣善,我无令人。(邶风·凯风) 例(22)中“我”与“母氏”构成对比焦点。 第四,“我”作主语可以出现非限定小句之中,“言”则绝不用于非限定小句。例如: (23)我之怀矣,自诒伊阻。(邶风·雄雉) 以上四种情况归结起来可以得出如下两点结论: (一)主格(施格)代词“言”要么与句子的施事动词构成一个节奏音步(如“言告言归”),要么跟它前面的重读成分构成一个节奏音步(如“静言思之”“寤言不寐”),它本身绝不可以自成一个节奏音步,也不能以一个重读形式与其前面或后面的弱读形式构成一个节奏音步。 (二)“我”作主语可以跟施事动词构成一个节奏音步(如“我徂东山”),也可以作为一个重读成分自成一个节奏音步(如“母氏圣善,我无令人”),或与其后面的弱读成分构成一个节奏音步(如“我之怀矣”“我姑酌彼兕觥”)。但“我”的前面决不能出现另一个重读成分。 根据这两点,我们认为“言”是第一人称代词“我”在主格(施格)位置上的弱化形式,更确切地说,是一等字“我”在非重读主语位置上弱化为三等形式,遂以“仪(义)”记录之,而“仪(义)”的l韵尾因弱化而进一步变成n,遂以“言”记录之。 六、“言”与“吾”的关系 “言”是“我”的主格(施格)弱化形式,这就牵涉到另一个第一人称代词“吾”。“吾”上古音“疑”纽“鱼”部一等,郑张拟为*ŋaa。作为第一人称代词“吾”在《广韵》入“模”韵,在韵图中居一等,但“吾”上古时期是否一等字实属可疑。“吾”另有二等音形式,郑张拟为*ŋraa。又汉代有官名“执金吾”,《广韵》曰:“吾,御也。”“御”上古音“疑”纽“鱼”部三等,郑张拟为*ŋas。“吾”在春秋金文里作 此外,俞敏等学者都认为“吾”是“我”的弱化形式或非重读形式。俞敏(1949)拿“吾”对应藏语第一人称代词ŋa,且他最早提出“吾”“我”之别在于轻重:“‘吾’‘我’的分别纯粹是个声音的问题:凡在语丛尾巴上的,或者有对比的,一定念得重,所以是ŋad。凡后头还有别的字的,因为往往念得轻,所以写的时候儿把收尾音忽略了,就是ŋa。这么说,汉语的‘我’的重音,实在不跟西藏的ŋa相当哪。轻音才跟他相当。” 其后,金守拙(1956)也提出“吾”是“我”的非重读形式:“‘吾’‘我’实为同一字之重读(streesed)与非重读(unstreesed)之别。‘吾’字之后无‘句读间歇’,故与其后随之字有密切关系;‘我’字之后则常有‘句读间歇’。” 周法高(1972)、郑张尚芳(2001)、潘悟云(2001)和蒲立本(2006)都大体支持金氏之说。 如此看来,“吾”在上古汉语里或许应属三等字或者二等字,它在上古汉语里与“言”“仪(义)”的语音差别只在于韵尾的有无。 洪波(1999)提出“吾”来自周人语言。今天看来,这个说法不准确。“吾”应是“我”在周人语言中的另一个变体。 传世文献“吾”始见于《尚书·微子》,但该篇写作年代存疑。出土文献最早见于春秋时期金文。如《齐子仲姜鎛》:“保吾兄弟”“保吾子姓”,字作“ 《毛诗》中没有出现“吾”,但简本《魏·羔裘》有如下诗句: (24)自 (25)自 整理者认为 安大简《诗·魏·羔裘》《毛诗》属《唐风》。魏是西周姬姓诸侯国,春秋初年为晋献公所灭。《毛诗》之《唐风》以周成王封其弟叔虞于夏墟唐尧所都之地,“今诗本其风俗,故云唐也。”(《十三经注疏·诗经·唐谱》正义)但简本无《唐》而有《矦》,而《矦》六篇《毛诗》属《魏风》。夏大兆(2018)认为《矦》六篇乃晋诗。魏与晋都是西周所封姬姓诸侯国,为周人主要集居地。故简本《魏·羔裘》“我”作“吾”的这两条材料弥足珍贵。它不仅进一步证明“吾”春秋时期始见于文献,而且它还反映了“我”在周人诗歌中的又一形式。 值得注意的是这两句诗中“吾”不居主格(施格)而居领格。在《齐子仲姜鎛》中“吾”亦居领格。“言”“吾”在句法上的分布差异或许不是偶然。它体现了*ŋral/*ŋ(r)an与*ŋa(*ŋra)在不同格位上的交替。 总之,从简本《诗》来看,“我”在西周春秋时期周人诗歌中除作“我”外,还有三种变体形式,其中,“言”和“仪(义)”是“我”的主格(施格)弱化形式,“吾”是“我”的非主格(施格)弱化形式。 “我”居主格(施格)时确为重读形式或者强调形式,宾格位置无论后置于动词还是前置于动词,《毛诗》和安大简《诗》都一律作“我”,领格位置《毛诗》亦全部作“我”,但简本《诗·魏》出现了“吾”,说明周人语言里第一人称代词领格用法到春秋时期已经出现弱化形式。 到春秋末期以后,随着周人语言的进一步雅言化,“言”/“仪(义)”与“吾”之间的形态差异消失了,文字上遂统一写作“吾”。但它们跟“我”之间因“轻重”不同而形成的差异还是留下了痕迹。 洪波(1996)认为自甲骨文继承下来的第一人称代词“我”“余”“朕”不存在格位区别,但洪波(1999)指出,来自周人语言的“吾”存在格位选择倾向,它不仅极少作宾语,而且从不在动词之后作为宾语论元出现。现在看来,“吾”不在动词之后出现乃是由于它是一个弱化形式,不可以占据重读的句法论元位置。 参考文献: 洪波 1996 《上古汉语第一人称代词“余(予)”“我”“朕”的分别》,《语言研究》第1期 洪波 1999 《周秦汉语第一人称代词“吾”“卬”的来源及其与“余(予)”“我”“朕”的功能分别》,《语言研究论丛》第八辑,南开大学出版社 黄树先 2007 《汉语核心词“我”研究》,《语言研究》第3期 金守拙(George A Kennedy) 1956 《再论“吾”“我”》,李保均译,载史语所集刊28本 潘悟云 2001 《上古指代词的强调式和弱化式》,载《语言问题再认识》,上海教育出版社 蒲立本 2006 《古汉语语法纲要》,孙景涛译,语文出版社 俞敏 1949 《汉语的‘其’跟藏语的gji》,《燕京学报》(37) 夏大兆 2017 《〈诗经〉“言”字说——基于安大简〈诗经〉的考察》,《中原文化研究》年5期 夏大兆 2018 《安大简〈诗经〉“侯六”考》,《贵州师范大学学报》第4期 郑张尚芳 2003 《上古音系》,上海教育出版社 周法高 1972 《中国古代语法(称代编)》,台北:台联国风出版社 作者简介: 洪波,首都师范大学教授,博士生导师。主要从事汉语历史语法研究和少数民族语言研究。  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |