|

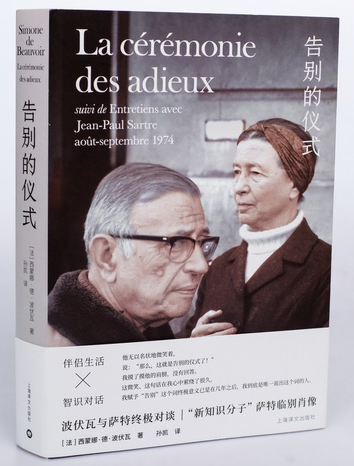

西蒙娜·德·波伏瓦的一个独特身份是存在主义哲学家、文学家让-保罗·萨特的终身知己。近日,她关于萨特人生最后阶段的回忆录《告别的仪式》由上海译文出版社引进,并于2019年9月推出中文版。 在扉页上,波伏瓦深情地写道:“写给爱过、爱着和将要爱上萨特的人。”作为最接近萨特,也是对他最重要的女性,波伏瓦依据自己一直以来坚持写的日记,以及从朋友的笔录和口述中收集的各种材料,在《告别的仪式》中详细记录了萨特最后十年的生活,无数巨细靡遗的细节和如同亲临现场的对话,罕见地展现了一个平凡而又不平凡的萨特。 在波伏瓦的记录后还附有她与萨特的长篇对谈,萨特借此机会回顾了自己的家庭、童年和求学经历,并且梳理了对文学、哲学、阅读、写作、音乐、绘画、平等、金钱、时间、自由、生命等诸多主题的思考。 9月28日,上海译文出版社在上海科勒体验中心举办了“在一个物质世界创造人的生活——波伏瓦作品《告别的仪式》分享会”,同济大学人文学院教授张闳与张念出席了活动。围绕存在主义、萨特与波伏瓦这一代法国知识分子的思想和生活,两位教授与现场读者展开了深入的交流与讨论。  分享会现场 本文图片由上海译文出版社提供 波伏瓦和萨特引起中国一代青年的惊讶和关注 分享会开始,两位教授首先回忆了自己接触到波伏瓦的作品与存在主义的经历。张念第一次读到波伏瓦是在19岁,那时的她对世界、婚姻、爱的看法有很多奇思妙想,偶然在书摊上与波伏瓦的《第二性》相遇,她感到非常兴奋:“我觉得我在世界上不孤单了,遇到了一个我的精神伙伴,并且现在我已经到了中年,她依然伴随着我。”在她看来,她与波伏瓦的相遇也是非常存在主义的,她对于张念来说就像一个亲密的对话者。“萨特和波伏瓦对于写作的概念也是这样理解的,我们人类的精神和心灵通过文字这个物质材料而相遇,它是活的,有生命的。对于存在主义者来说,他们的写,他们的思考,他们的爱和恨,尤其是他们那种存在主义者的无畏之勇的精神,幸好得到了文字这样一种物质载体,所才能够穿越时空。我相信波伏瓦不仅仅遇到了我这么一个汉语读者的精神伙伴,她在世界上有各种各样的精神伙伴。”张念说。 张闳第一次读到波伏瓦和萨特则比张念早了近十年,当时中国刚刚改革开放。张闳解释说,萨特和波伏瓦对于中国上世纪80年代的青年影响很深,他们不仅仅成为了一代人文学和哲学上的关注对象,他们之间不结婚的终身伴侣关系,也引起了那一代年轻人的惊奇和关注。“他们是完全独立的自我,而且又能够彼此理解和融合。他们相爱,但彼此之间是完全透明的;另一方面萨特说‘他人就是地狱’,我不知道他们自己会有什么样的感觉,我觉得至少是个透明的地狱,是可以彼此观看和彼此关注,可能还彼此相爱的一个地狱。”张闳说。 张闳坦言道,自己现在其实“有点烦”萨特和波伏瓦了。“也许是因为他们的生活跟我们的生活之间构成了某种参照,使得我们不得不接受的生活和他们自由的生活之间有一种反差,再加上萨特在政治判断上跟我的政治理念是不一致的,所以我对萨特有一点敌意。”张闳说,“萨特对一些问题居然有这么愚蠢的判断,那我觉得他的判断力就很可疑,乃至于他的哲学很可疑,我是抱着这样的想法来看《告别的仪式》这本书的,甚至我还想波伏瓦你是他的伴侣,你可能会对他进行一些掩饰。”不过张闳表示,《告别的仪式》在某种程度上纠正了他的偏见。“因为萨特老了,生病了,而且还很痛苦,甚至要死了。当一个存在主义者真正要处理生命存在的问题,他就回到了跟普通人平等的水平上,同等的感受上,而且波伏瓦作为他的一个密友和伴侣,非常近距离、非常亲近地感受他的痛苦。这跟我们每个个体的生命息息相关,因此波伏瓦的笔下披露了一些非常真实细小的细节,甚至是丰富程度远远超过他的哲学的,那种微妙的、甚至为他自己哲学背叛的东西,我看了还是感觉到非常震撼。”张闳说。他认为,这在某种程度上也提醒了我们,这个时代当然需要哲学,特别是存在主义这样一种哲学,并且更需要我们每一个人对自己生命的关注、思考、反省和深切的体悟。 对于张念来说,她与萨特和波伏瓦的相遇与时代风潮无关,她将其看作一种纯粹的个体性的遇见。“就像针刺一样,他们俩带领我去穿透某些东西。这样的阅读体验是一种蔓延式的,是从个体生命的核心蔓延出去,然后再去探寻很多可能性的边界。”张念说。  张闳 萨特与波伏瓦长达半个世纪的开放式关系 张念认为,萨特和波伏瓦的写作和学说主要有两个维度,一个维度就是人与自我的关系,这里牵涉到人与亲密伴侣的关系。张念解释道,萨特和波伏瓦在读大学时就已经签订契约,立志反抗婚姻制度。他们认为婚姻制度是资产阶级的东西,而他们想要建立一种开放式的伴侣关系。“我们是伴侣关系,但彼此之间可能跟其他人恋爱,但是其他人恋爱不叫偷情,因为我们俩是坦白的,会向彼此谈论各自的恋爱感受和经历。实际上,他们是需要通过这种训练来建立起人和自我的关系,来克服‘他人即地狱’。” 关于“他人即地狱”,张念解释说,这句话针对的是理性主义认识论。萨特和波伏瓦生活在西方的理性主义传统下,即眼前的世界必须是清晰确定的、可把握的、可预期的,甚至伦理关系,朋友、亲人,还有爱侣的关系也是清晰的。因为背后有一套伦理秩序来担保我们;然而存在主义者不是这样想的,他们对他人的了解不能经由理性主义的方式,在存在主义者看来,人与人之间的了解是直接的,尤其在亲密关系之中。这就使得人在世界当中的处境带有一种道德的模糊性。“他人即地狱”相当于立下了一个目标,他们要做的是通过实验的方式,在他们的亲密关系里攀援这种模糊性、不可认知性。为此,他们决定从青春期开始,到死都彼此保持坦诚。“我和很多朋友也讨论过亲密关系,因为我们的生命是脆弱的,所以需要安全感,需要一种确定性,认为某种社会赋予这个关系的认知程序可以担保我们的确定性。但存在主义者不这样认为,他们认为只有彼此毫无保留的坦诚才能确保我们的忠贞。的确他们做到了。”张念说。她对萨特和波伏瓦跨越了半个世纪的这一种关系也非常感动。 而张闳对于这种关系的理解更加残酷一些。他引用萨特在自传式作品《词语》中的名言“言辞不由我们支配,它比我们来得更加狡猾”,表示当人们说彼此坦诚的时候,或者我企图彼此坦诚的时候,我们用语言来做事的时候,充满着欺骗,也充满着误解。“我相信萨特和波伏瓦可能比我们大多数人都做得更好,但语言不是他们两个创造的,语言是一种狡猾的、我们难以把握的事物,当我们企图说出某种东西的时候,它已经在遮蔽那些东西,”张闳说,“我并不是希望大家都对你所爱的人撒谎,而是说我们尽可能地做到坦诚,但也要知道这种坦诚的限度、边界以及它的不可能性。只有我们知道它的不可能性的时候,我们的坦诚才是可能的。否则要么是有意的欺骗,或者陷入到无意的欺骗当中。” 张闳认为,正是基于这样的一种现实,他人才就是我的地狱,因为他人就是我的边界。我们和语词之间,和他人之间并不常常是亲密关系——虽然在萨特和波伏瓦那里常常是——但是它在普通人之间更多的时候是一种敌意,是一种搏斗,是一种彼此的试探和交锋,而这正是我们真实生活、真实世界的残酷性的所在。而认识到这种残酷性,才能知道萨特和波伏瓦做了多么艰难的努力。“这不经常是顺利和成功的,即使是在萨特弥留之际,我们在书中可以看到,虽然波伏瓦有那种感人的、一辈子跟萨特相连,不可分割的一种伴侣情感,但也有觉得不可理喻的、甚至是冷漠、厌倦的一面,虽然她透露得非常少,但依然能感觉出来。”张闳指出,一个敏感的、一个真正直面自己生命本身的人,一开始就能意识到人与人之间有这样一种难以逾越的隔膜。“这种隔离也是存在主义对于人性理解的根本性命题。所以萨特在很多作品中,都不同程度地揭示了这种隔膜和难以穿越的这样一种人之间的屏障,这也是我们存在本身的真相。  张念 他们是巴黎的叛徒,也是巴黎的灵魂 而张念由此谈到了存在主义中人与世界的关系。她介绍说,萨特的存在主义的诞生是战争的产物。“萨特当时在战俘营里面,被德军支使来支使去。他发现自己不仅是一个物件,而且是一个卑贱的物件,他体弱、视力又不好,是战俘里最低贱的存在。所以他越发意识到自己的这种垃圾,就写出了《恶心》《墙》这些作品。”张念说。她解释道,鉴于战争经验的影响,加上城市和工业化的影响,存在主义者对外部世界充满敌意,对他们来说这个世界就是死寂的,人与人的相互理解是不可能的,周围仿佛竖起了一道道墙,然而存在主义者认为人的存在就是一种“越狱”的过程。“世界越阴冷,反而越能激起他们的道德勇气,他背后就有一种成为道德英雄的意愿。”张念说。 张念进一步阐释说,虽然存在主义者是反资本主义的,但却聚集在资本主义的产物——巴黎这座城市里。因为城市所能提供的不仅仅是物质生活,还有一群陌生人聚集在一起的共同生活。存在主义者很强调行动,强调交流和交谈,并在交流和交谈的这种话语行动拓开了一个空间。“这不是一个现成的物理空间,是不是真的要等到有一个书店,才能聚在一起。存在主义者有一种冲动:即使把所有的空间给我们封闭了,到时候我们就站在街头开读书会,我们需要这个东西,我们聚在一起,我们说话,这是一个我们的共同生活。是因为我们生活、我们言说,才有了一个叫城市的空间。”张念说,“资本主义的本质是变态,存在主义者的回答是我要比你更变态,才可以回击你的变态。” 而张闳感叹说:“巴黎这样的城市、这样的文化塑造了这样的人,虽然他们是巴黎的叛徒,但是只有巴黎这样的城市,才能容纳这样一种反叛者,他们是这个城市的灵魂。”他介绍说,巴黎左岸那边很多咖啡馆都能提供一种存在主义者需要的精神生活,这样的一种生活能为人们的精神和话语留下空间。“虽然萨特在《存在与虚无》里对言谈有一种排斥,他认为不是没有意义谈论的闲话,而是有一些跟我们每个人的感受相关联的散漫的谈论,才使得萨特的存在主义哲学成为可能。”张闳说。在他看来,萨特的存在主义哲学与1968年“五月风暴”时的一代青年有密切的关系,因为他们的行动与日常生活紧密相关。正是因为拥有萨特这样的存在主义哲学家,使得那些看上去好像跟精神性没有关联的日常生活,包括他们的行动,能够成为一种精神性的生活。 “今天看来,五月风暴不管是从正面还是负面上去评价,1968年的那一代人成为了20世纪人类精神史上的一个分水岭。而且他们的这一成就并不是在书斋里面完成的,而是在街头行动、在咖啡馆、在彼此日常的社会生活,甚至包括他们的恋爱。他们的颓废与堕落赋予了他们生活的意义,这就是存在主义哲学强大之处,它把颓废和无聊也变成了一个哲学概念。”张闳说。  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |