|

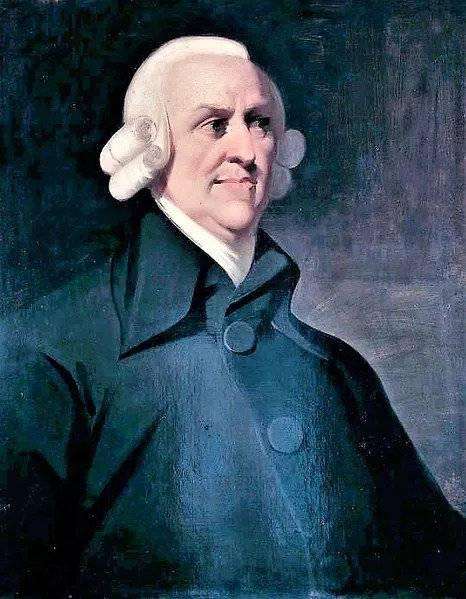

和所有文字工作者一样,亚当·斯密也有拖延症,而且还病得不轻。斯密的拖延症主要体现在和朋友的书信上,其症状主要有两个,一是懒得写,经常不回别人的书信,或者拖延多日再回;二是写得少,面对朋友洋洋洒洒的书信,他常常三言两语,或者一言以蔽。  亚当·斯密画像 爱拖拉与写短信 作为斯密的好友,大卫·休谟就很看不惯他这样的拖拉作风。在1766年1月,他很直白地表示:“我也会像您这样,懒于写信,写短信。”没隔几天,在2月8日,他又写信抱怨道:“我同您一样懒于写信,可是终因很想念您,我还是拿起笔写信给您。”  大卫·休谟画像 休谟对于斯密的态度算是直截了当,其他朋友对待斯密懒着回信也颇有微词,只是言语委婉,需要在字里行间去寻找怨怼。亚历山大·韦德伯恩是一名律师和政治家,曾出任掌玺大臣,但即便这样一位声名显赫的人物,也曾遭遇斯密的书信冷遇。 1754年3月20日,他在写给斯密的信中开场道:“自从与您握别这么久,一直没有向您写信问候,首先向您致歉意。但我仍不完全满意,因为这样的别离实在没有必要。虽然别后没有收到您的信,但我深信,您一定时常惦记我。”斯密有没有时常想到朋友不得而知,但不爱回信的问题可以基本坐实。 约翰·格拉斯福德是格拉斯哥数一数二的烟草商人,在当时就享有烟草大王的美誉。斯密在离开格拉斯哥前往伦敦和法国图卢兹时,格拉斯福德曾经写信给他,其中不难品出斯密离开后音信全无的怨艾,“在您离开格拉斯哥后,虽未获教示,但不时听到您情况佳胜,深感快慰。”从中也不难看出,斯密对于这位商人大亨似乎有些冷淡了。 除了懒得回信,写信短也是斯密的一个痼疾。无论是与朋友的唱和还是对家人的问候,斯密似乎一改写《道德情操论》和《国富论》这样洋洋洒洒的风格,而是习惯于微博体的短信格式,这在其早期通信中尤为明显。 斯密出生前,父亲就去世了,斯密算是遗腹子。他长期与母亲共同生活,斯密伺母也算孝顺,但年轻时的斯密在和母亲交流时似乎并不太耐烦,不仅书信篇幅较短,而且主题也很是直接:要钱要物。 17岁那年,斯密由格拉斯哥大学转入牛津大学巴利奥尔学院读书,在给母亲的信中他写到:“我忙得很,只能简单地告诉您,我的情况安好如常。今天收到米勒先生的来信,还没有时间致复。你信中提到我将收到你寄来的供下星期食用的食物盒。款项还未收到。”一年后,他客居堂兄威廉·史密斯家中时给母亲写信称:“在上一信里,我请您给我寄几双袜子来,越快越好。我要趁这次机会写个信给您,并向所有朋友致意,您看得出,我并没有太多的话要说。” 除了要钱要物,斯密似乎真的没有太多话可以说。1743年,他在给母亲的信中只留下了这样一句话:“这三个月来,我只是懒洋洋地靠在扶手椅上不想动弹,现在刚恢复常态。”所谓常态,也许只是从不写信到写短信吧。 懒得写与爱出神 为什么自己不愿写信或者只写短信?斯密显然也意识到这是一个问题。他在给母亲的信中写到:“我不常写信给您,实在难邀谅宥。”在写给朋友吉尔伯特·埃利奥特的信中开篇他写道:“久未问候,不知该怎样向您道歉才好。” 虽然意识到了问题,但斯密似乎已积习难改。他向母亲解释道:“我每天挂念您,但往往刚欲动笔而邮车已发;有时则由于杂务缠身,与朋友应酬,而主要是懒散成性不思提笔。”前两个看似都不太成立,懒散成性倒是颇为精切。 懒散成性的病因在哪里?或许与其自身先天体质有关系,斯密一直有爱出神的毛病。刚到牛津的第一天,当他看到餐桌上出现苏格兰不常有的大块牛肉时,斯密就曾出神,直到餐厅的侍者捅了他一下,他才恢复常态。不仅是吃饭,在娱乐时,斯密也爱出神。《亚当·斯密传》作者约翰·雷记录道:“在安德森俱乐部,每次吃喝完毕,主人便将桌布撤掉,端上一大钵甜饮料,开始玩牌。玩牌时,谁也不愿意和斯密在一起,据当时人回忆,如果玩着他想起了什么,他就会瞎垫牌,或者忘记叫牌。”看起来,这也是爱出神的一种表现。 斯密爱出神的问题在冬天显得格外明显,其知交詹姆斯·赫顿说:“我对您说了这么一大通空话,只想告诉您,11月业已开始,在新年之前没有霜冻的危险,因此如果您有什么事情要做,您就依照自己的想法慢慢做吧;如果没有什么事情要做,您就睡觉和坠入梦境吧,让我知道我应该在什么时候再叫醒您。” 斯密爱沉思出神最显著的案例当属其在故乡柯卡尔迪的一段传说。据说,一个星期天的早晨,他穿着睡衣走出房间到花园散布,但走到花园后他又走上了通向大路的小道,借着便走上了大路,他在沉思冥想中一直走到了15英里外的邓费尔梅林。这时,礼拜天教堂的钟声响起,陌生的钟声才将这位哲学家从沉思和冥想中拉回现实。如果不是礼拜天的钟声,天晓得这位爱出神的哲学家最终会走到哪里。 为什么一生为拖延症所误的斯密能写下《国富论》和《道德情操论》这两部巨著?与同时代的启蒙思想家相比,斯密并非一位高产的作者。当大卫·休谟写下四卷本的皇皇巨著《英国史》时,斯密还在为《道德情操论》而苦吟。在这方面,斯密不像“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的李白,而更像是“读书破万卷,下笔如有神”的杜甫,他的写作如锱铢积累,经历了漫长的积累。 1759年,《道德情操论》出版,这堪称斯密的第一部重量级学术著作,也可是斯密在格拉斯哥大学8年道德哲学教授生涯的成果,但从初版到最终定稿,《道德情操论》经历了31年,第六版定稿出版时距斯密去世也仅有两个月时间。初版时的售价为6先令,等到第六版时,其书价已翻了整整一倍,高达12先令。 《国富论》的写作和准备时间更长。一般认为,《国富论》主要是斯密于1773至1776年客居伦敦期间完成的,但其着手写作则可以追溯到1764年前后。1763年11月,斯密辞去了大学教职,专任英国财政大臣查尔斯·汤申德养子巴克勒公爵的家庭教师。 1764年3月至8月,斯密陪同这位年轻的公爵先后访问了法国南部城市图卢兹、波尔多和蒙彼利埃,或许是欧陆的见闻刺激了这位天才的灵感。1764年7月5日,他在图卢兹写给休谟的信中写道:“为了消磨时间,我已开始写一本书。”信中所说的这本书,就是《国富论》。1776年3月9日,《国富论》,距其动笔已经相隔12年。这一纪,物是人非。曾经获悉其动笔的休谟此时已经病入膏肓,在该书问世半年后与世长辞。初版后,《国富论》同样经历了多次修订,1789年,斯密对该书第五次进行了修订并出版。 《国富论》的价值和意义毋庸赘言。历史学家爱德华·吉本说,这位哲学家向世界呈现了一部迄今为止最为深刻、系统的关于贸易和税收的专著,这一专著足以令作者本人自傲,也定会为全人类带来福祉。 他的学生约翰·米拉在谈到老师时赞誉道:亚当·斯密博士就是牛顿,政治经济学的牛顿。母校格拉斯哥大学的师生对于斯密更是推崇备至,1787年和1788年的11月,斯密先后两次被母校推选为校监(Rector)。226年后,同是初冬,一个名叫爱德华·斯诺登的美国人也被师生推选为该职位。 勤奋用功与无拘无束 在生活中,斯密不是一个好笔友,在学术中,他是一位好笔者。 作为其一生的知己好友,大卫·休谟一方面埋怨其回信拖拉,另一方面却如伯牙子期般欣赏其才华。在劝说休谟回爱丁堡写《国富论》时,休谟曾说:“这里比伦敦更适合您勤奋用功,无拘无束的性格。” 的确,在学术研究中,斯密是勤奋用功的,罗伯特·钱伯斯在其著作《苏格兰的情况》中描述道,由于一天到晚埋头写作,斯密书房的墙上留下了一道印痕。这主要是由于斯密习惯于站着构思,然后口述给记录者,他经常背对壁炉站立,思考时无意识地摇着头。按照当时的习俗,他的头发梳得锃亮,在摇头时整齐的头发不时蹭在壁炉架的墙壁上,久而久之,就留下了一道印痕。这当中仍有一个值得注意的细节,即斯密勤于思考,但并不擅长多动笔,他写字速度很慢,往往赶不上思维的速度。 有人通过文笔比对发现,《道德情操论》行文谨严,文字优美;而《国富论》则非常松散,其中的重要原因就是前者是斯密亲自动笔,而后者则是口述完成。由于斯密习惯在房间里一边踱步一边口述,因此《国富论》的字句长度都差不多。但这似乎经不起推敲,虽然《国富论》的遣词造句谈不上多么精妙,但句式长短结合,并非整齐划一。当然,也有人认为这应当归功于其对该书不断地修订,使其口语化色彩逐渐淡化。 其实,斯密的爱好和兴致远不止于道德哲学和经济学。他曾对朋友说,除了伦理学和经济学著作外,他还打算写关于天文学、哲学和修辞学方面,以及关于法律、政治理论和科学发展史方面的大部头著作,试图建立一个庞大的理论体系,只是这位能洞穿宇宙和人类发展轨迹的天才也最终难以抵御时光荏苒,他年事已高,身体每况愈下。此时,他已意识到无法凭一己之力搭建这一“究天人之际”的体系。他感慨道:“我原打算写更多东西,我的原稿中有很多可以利用的素材,但现在已经不可能了。” 在生活中,斯密懒得写信,懒得写长信,或许只是一个理性的“经济人”的对价值的判定:生命中重要的事情太多,而留给自己的时间太短,对于那些不重要、无意义的事情不要浪费太多时间。 (责任编辑:admin) |