|

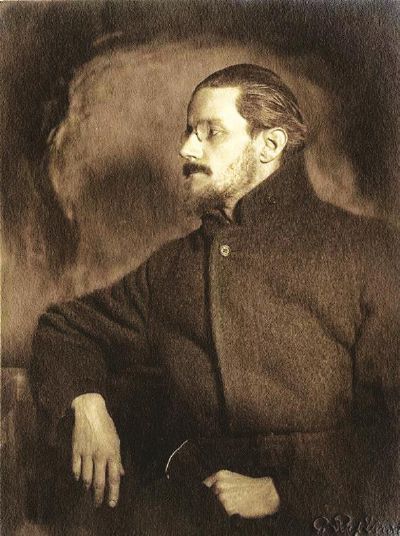

在《月亮与六便士》里,毛姆借主人公之口说出这样的话:那些所谓成功的书也只不过是季节性的。只有天知道作者遭受了多少痛苦,历经了多少苦难,承受了多少伤心,才能侥幸给读者几个小时的休闲,或者打发掉他们在旅途中的单调与乏味。 殚精竭虑,呕心沥血,这些都是每一个写作者必经的过程。而那些传世之作的诞生就更是如此。在新近引进出版的《怪作家》一书中,作者西莉亚·布鲁·约翰逊化身“文学侦探”,为人们一一揭秘世界名著诞生的细节,以及大作家们写作的怪癖和执迷,看似写的是猎奇八卦,实则透露的是写作的艰辛。它们告诉世人,成为作家何其不易! ——编者 他们寻寻觅觅,一个可以独立思考的空间 写作的更多时候,马塞尔·普鲁斯特选择把自己孤绝于卧室。他夜里写作白天睡觉,时间的倒错使得他进一步抽离于世界之外。在《追忆似水年华》(一开始被英译为《回忆往事》)出版后不久的一次采访中,他讲述了隐居的生活方式给他带来的创作上的好处。他说,“黑暗、静谧与孤独,如同沉重的斗篷披在我肩上,迫使我在自身之中再造所有的光、所有的音乐,自然的妙趣、交往的欢愉”。 普鲁斯特的隐居之处,位于巴黎车水马龙的豪斯曼林荫大道。在白天,普鲁斯特的窗外是来往的行人。汽车和四轮马车在鹅卵石路上发出声响。被种种骚动激荡起来的尘埃与喧哗,渗入公寓大楼。在失眠多日之后,他设法将房间改造成一只茧,以摒绝所有的声音、光线和污染物。百叶窗、双窗格窗以及严实的蓝绸窗帘,皆充当普鲁斯特的保护层,以防止任何刺激进入他的卧室。事实上,整套公寓都深掩着。普鲁斯特只允许阿尔巴雷在他外出时开窗。为了确保更大的孤独,他甚至决定连电话也摘掉。在这个密封的空间里,没有一丝光线的游离,没有尘埃颗粒,会去打扰这位在白日入眠的作家。 然而噪音完全又是另外一回事。普鲁斯特被闯入他房间的声音折磨得不行。他的朋友安娜·德·诺瓦耶给他提供了一个实用的、尽管有些偏门的解决办法:软木!她在自己卧室的墙上便衬了软木,用来消除外面的噪音,然后发现这一招挺灵。所以他听从了她的建议。1910年,他将卧室的墙壁和天花板都覆上软木板。 D.H.劳伦斯则喜欢在树林里写作。在一封给画家简·朱塔的信中,劳伦斯写道,“树木如同生活的伴侣”。他指的是德国埃伯斯泰因贝格附近黑森林中的那些大冷杉。三十五岁时,劳伦斯在那座古朴的德国村子里度过了几个月。在这个闲适的地方,他经常隐退到树林中,写他的第七部长篇小说《亚伦的神杖》。整本书是在户外完成的,在那里冷杉树静静地陪伴着他。对于这座充当他的工作场所的令人印象深刻的森林,他感到难舍难分。他说道,“[这座树林]似乎散发着某种神秘的活力,某种反人类或者非人类的东西”。 四年之后,劳伦斯寻求在北美的松树林下避难。和他生活在一起的,有他的妻子弗里达,以及他们的朋友多萝西·布雷特。他们的家,“基奥瓦牧场”,位于乡间的一座山上。早上劳伦斯会消失在树林中。差不多到了中午,布雷特会来喊他吃午饭。无一例外,她找到他的时候,他正在一棵树下,沉浸于工作中。布雷特写道,“有时可以透过林间瞥见到你,穿着蓝衬衫、白灯芯绒裤,戴着一顶很大的尖草帽,倚靠着一棵松树的树干而坐”。牧场的前方高耸着一棵挺拔的松树,下面摆着长凳,如果没有去树林深处,劳伦斯就会在这里写作。 终其一生,劳伦斯享受过各种斑驳的树荫,遍及整个世界。在英格兰赫米提吉村的礼拜堂农舍,他坐在一棵苹果树下的椅子上写作。在意大利加尔加诺,他在柠檬树林边工作,除了复核《儿子与情人》的校样,还写了一些诗歌和散文。在墨西哥,他在湖边一棵柳树的拥抱下写作。《查泰莱夫人的情人》的写作则是在托斯卡尼一株巨大的意大利五针松下。 1926年,劳伦斯在意大利时,作家朋友阿道司·赫胥黎来看他。赫胥黎刚买了一辆新车,提出把旧的那辆转给他。但劳伦斯对开车的想法毫无所动。在一封谈到这件事的信中,劳伦斯宣称,“静静地步入松林之中,坐在那里做一点我做的工作,还有什么比这更为愉悦的事。为什么要跑来跑去的!” 就着咖啡或茶,他们才能写出东西  巴尔扎克 巴尔扎克每天要喝五十杯咖啡,而且浓度不够还不行。在萨谢的时候,他要花半天时间外出采购优质咖啡豆。他喜欢劲头非常足的土耳其混合咖啡,为了确保强有力的效果,甚至发明出自己的一套做咖啡的方法。按照他的推论,少量的水和更精细的研磨,可以让饮品的效力极其强大。当觉得咖啡的作用在减弱时,巴尔扎克就加大摄入量。而当他需要应急时,便直接嚼生咖啡豆。咖啡有副作用。他承认,是咖啡让他变得“莽撞,脾气暴躁”,变得喜怒无常。尽管如此,他还是选择继续喝咖啡。他就靠此来维持他长时间的工作。他说,“[咖啡]给了我们一种能力,让我们能够从事较长时间的脑力劳动”。一杯接一杯地,巴尔扎克写着他的《人间喜剧》——由相互连接的故事和小说组成的史诗巨著。 不论是选择茶,还是选择咖啡,许多名作家都发现,一杯合宜的热饮是对写作过程的理想补充。对巴尔扎克来说,咖啡是一种精神的兴奋剂。然而,他并非只在书房喝。巴尔扎克喜欢到巴黎历史悠久的普洛可甫咖啡馆过嘴瘾。伏尔泰——他去世比巴尔扎克出生早二十余年——也曾频繁光顾这里。 伏尔泰喝起咖啡来,与巴尔扎克有的一拼,他一天要喝多达四十杯。对于热衷咖啡的人来说,普洛可甫是个理想的去处。伏尔泰开始频繁出现在这里的时候,已经八十出头。那时,他正在马路对面的一家剧院导演他的戏剧《伊蕾娜》。排练结束后,他会穿过马路,来到这家咖啡馆,坐在他最喜欢的桌子边,一杯接一杯地喝一种风味独特的、加巧克力的咖啡。 亚历山大·蒲柏对咖啡的使用则完全不同。他会在午夜召唤仆人赶紧做一杯咖啡。这一要求是出于医学目的。他发现,从一杯热咖啡里散出的蒸汽,对治愈他的头痛有神奇的疗效。 相比咖啡,其他一些作者会选择茶。西蒙娜·德·波伏瓦就会用一杯茶来作为自己进入白昼的方式。波伏瓦承认,她是个不怎么早起的人。她说:“一般来说,我不喜欢一天开始的时候。”一杯茶会帮助她从床上来到她的书桌前。喝下一杯热茶后,她就准备工作了——通常是在上午十点左右。 塞缪尔·约翰逊则不分早晚地喝茶。他是茶的狂热拥护者,一度为了捍卫茶而攻击乔纳斯·汉韦的《论茶》。在这篇随笔中,汉韦不赞成英国人对茶叶的消费,甚至极端地说,他宁愿叫“啜饮的习惯”终结。在对汉韦论文的评论中,约翰逊详细地谈到了自己喝茶的习惯,他将自己描述为“一个顽固的、无耻的饮茶者,在二十年的时间里,对饭菜兴趣不大,只对泡饮这种令人着迷的植物感兴趣,以至于烧水壶几乎没时间凉下来。茶为晚上提供了消遣,为午夜提供了慰藉,也使早晨变得受欢迎。” 为了激发创作灵感,他们各出奇招 对于不少作家来说,浴缸就是催化灵感的绝佳空间。毛姆会把他的晨浴时间好好利用。当他的身体一浸入水中,这一天的最初两个句子便浮出脑际。埃德蒙·罗斯丹,《西哈诺·德·贝尔热拉克》的剧作者,则在浴缸中寻求庇护。因为灵光每次袭来,都是如火花一样噼啪作响,而非逐渐消失成灰烬。为了避免在创造力密集迸发时有任何中断,他会洗一整天的澡。罗斯丹告诉法国善于交际的赫格曼-林登克罗恩夫人,他的戏剧《雏鹰》是潜入水中写成的。 当阿加莎·克里斯蒂计划整修她的宅邸“绿廊之家”时,她告诉建筑师吉尔福德·贝尔,“我想要一个大浴室,带一个壁架,因为我喜欢吃苹果”。对于这位将浴室作为主要工作区的作家来说,这些要求可不是小节。那些精妙绝伦的情节,便是克里斯蒂在一个维多利亚式的大浴缸里放松时,一点点构想出来的。要想知道她的工作进展,或者至少她花在写作上的时间,可以看绕着浴缸的木壁架上的苹果核数。  雨果 很多作家发现,在移动中,自己的思维更加活跃。雨果绝大多数时候都会离开书桌构思他的作品。一位记者曾在格恩西岛拜访过雨果,他如此描述这位作家动态的创作过程:“甚至在屋子里,他都经常来回走动,像一头被关在笼子里的狮子,偶尔停顿一下,或是到桌前写下突然出现在脑海中的想法,或是到窗前,那里无论天气是冷是热还是下雨,总是打开着。”无论在室内还是户外,随着身体每走一步,他便朝故事、戏剧或诗歌的下一行前进一点。 梭罗也在步行中获得了大量灵感。他曾说,散步时一种高贵的艺术,鲜有人掌握。梭罗赞赏的华兹华斯,同样热衷此道。据梭罗说,华兹华斯的仆人有一次把一名访客带到诗人的书房,不过又指出,“他的书房在户外”。托马斯·德·昆西曾估算,华兹华斯一生所走的路大约有十八万英里。尽管没有地图呈现华兹华斯走过的路线,但有他的诗歌为之提供文学上的里程碑。在乡间漫长的远足中,华兹华斯创作了大量韵文。 狄更斯经常被迫行走。在伦敦街头,认出狄更斯的行人会以为他有紧急的约会迟到了,因为狄更斯的步调特别引人注目,每小时达到4.8英里。他就像拉链被拉开一样,从悠闲的散步者和步履轻快的行人中穿过。狄更斯这么做,是被创作的火花推动,而不是因为需要到达某个目的地。每当陷入创作的困境,他便这么大步流星地走。狄更斯给他的朋友约翰·弗罗斯特写信说:“如果不能快步地走很远,我就要爆炸和毁灭。”  伍尔夫 无论在乡间还是城市,弗吉尼亚·伍尔夫都喜欢走很长的路。外出走动时,她经常能获得灵感。1932年末,在伦敦闲逛时,她发现自己陷入创造性的失控中。在这一年11月2日的日记中,她写道:“当我走上南安普顿路,我置身于迷蒙、梦境和陶醉之中,一句句话借我的嘴说出,一幕幕场景在我眼前呈现。”这个在想象的迷雾中抓住她的故事,最终发展成长篇小说《岁月》。  席勒 也有的作家获得灵感的方式是独一无二甚至匪夷所思的,比如席勒。有一次,歌德顺道拜访席勒,发现这位朋友出去了,便决定等他回来。这一小段等待的空闲,多产的诗人没有浪费,而是坐在席勒的书桌前,匆匆记下些笔记。这时,一股奇怪的恶臭使他不得不停下。不知怎的,有一股难闻的气味渗入了这个房间。歌德循着气味找到了源头,实际上就在他坐着的地方。气味散发自席勒书桌的一个抽屉。歌德弯腰打开抽屉,发现里面有一堆烂苹果。迎面扑来的气味如此有冲劲,把歌德弄得头晕。他赶紧走到窗户跟前,去呼吸新鲜空气。对于发现的垃圾,歌德自然很好奇,但席勒的妻子夏洛特提供的实情只能令人咋舌:席勒有意将苹果放坏。这种“芳香”不知怎的,能带给他灵感。而据他的配偶说,“没有它,他就没法生活或写作”。 在写作这件事上,他们都有强迫症 有的作家对颜色要求极其“严格”。 大仲马用三种不同颜色的纸来写作:黄色纸张拿来写诗、粉色纸张拿来写文章,蓝色纸张则拿来写小说。一次,大仲马空手走出一个文具店。令他失望的是,在第比利斯没有一个地方有他急需的那种蓝色大页纸。1858年夏天,大仲马去俄国参加一个婚礼。婚礼庆典结束后,他花了几个月时间考察东欧,最后,在格鲁吉亚首都第比利斯停留。这时,他的宝贵的蓝色大页纸用完了。数十年间,大仲马都用这种颜色特殊的纸写他的小说。最后,他被迫使用一种奶油色的纸,虽然他觉得颜色的变化对他的小说有消极影响。 紫色是弗吉尼亚·伍尔夫的最爱。她拿紫墨水书写绝大部分的书信、小说等。她二十五岁时出版的长篇小说《友谊长廊》,甚至连内文和用来装订的皮革都是紫色的。这部书是她送给朋友维奥莱特·狄金森的礼物。伍尔夫写给“塔·萨克维尔·韦斯特”的情书也是紫色的。她最著名的作品《达洛维夫人》,大部分手稿也是用紫墨水写成的。1938年10月,伍尔夫在日记里写到了天空:“一场暴风雨——紫墨水般的云朵——正在消失,如墨斑之于水中。”当然,就像其他地方一样,这段话也是紫色的。 对于写作速度,很多作家也都执拗得很。 安东尼·特罗洛普极其遵守纪律。他的工作时间始于早上5点半的一杯咖啡。为了能每天早上5点半起床,他每年花5镑请人提供叫醒服务。之后的三个小时,他会写新东西或重读草稿。写作的时候,他强迫自己每15分钟写250个字。他看着表,追踪着时间和他的创作量,以保持这一速度。 P.G.伍德豪斯和格雷厄姆·格林的每日定额,随着时间的推移而减少。伍德豪斯写作之初的目标是,每天写2500字,后来降到1000。格雷厄姆·格林在职业生涯早期,每天写500字,之后调整到300,到最后每天只写100。  乔伊斯 在写作这件事上,乔伊斯的奇葩癖好特别多。 比如,在写作之前,乔伊斯会穿上一件白色的外衣。这其实是出于实用的选择。白外衣可以散发出某种白光。乔伊斯的视力衰弱。他的外衣在模糊的环境中充当一座灯塔,或许可以将外在的光折射到纸上。在创作他的长篇小说处女作《一位青年艺术家的画像》时,这位脑筋活络的作家形成了这些习惯。 帕德里克·科勒姆,一位同辈的爱尔兰作家也曾回忆道,“乔伊斯的作品实际上是不同颜色的蜡笔在长条纸——有时是硬纸板——上写出来的”。乔伊斯用各种颜色写作和修改,从红色、橘色到绿色、蓝色。尽管写作会给他的身体带来重迫,但乔伊斯执迷于修改他的作品,直到最后的清样阶段,这令印刷商懊丧不已。他同样会情不自禁地草草记下想法,对于之后可能会写进文本中的东西,他很少错失抓住的机遇。 在写《尤利西斯》时,乔伊斯在他的马甲口袋里放着一些纸片。“独自一人或谈话中,或坐或走时,他会不时地掏出其中的一张,以电光石火的速度,匆匆写下一两个词。”巴德根回忆道。乔伊斯在周遭的世界中能发现无穷的乐趣。他积累了广博的信息,从科学和历史事实,到外语中的双关语。他在橘色的信封上做笔记,之后把它们转录到笔记本或者稿纸上。 关于颜色的使用,乔伊斯并无定轨。一个颜色可能代表一本书的一部分在笔记本的某一页,而在别的地方,它可能表示的是被转录的日期。因而乔伊斯的笔记本令人惊叹又困惑,各种颜色混杂在一块,不可能准确地拆分或追溯。 虽然视力黯然,但乔伊斯用蜡笔、铅笔和炭笔,点燃了一条通往印刷的光明的多彩之路。不管这意味着一件独特的外衣还是潦草的笔迹,这位意志坚定的作家为了看清稿纸,想尽了办法。 (内容摘编自《怪作家》,广西师范大学出版社) (责任编辑:admin) |