|

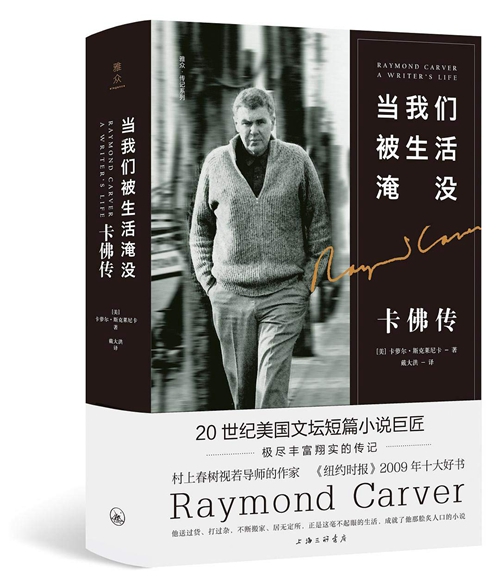

卡佛去世后,他的妻子苔丝邀请前来吊唁的客人们参观了丈夫的书房。 在《巴黎评论》一九八三年的夏季号上,一篇关于卡佛的采访详细地描述了这间书房:“长长的橡木书桌收拾得干干净净,打字机放在L形书桌拐角一侧。桌子上没有任何小摆设、装饰品和玩具。他不是收藏家,对纪念品和怀旧物件不感兴趣。橡木书桌上有时放着一个牛皮纸文件夹,里面夹着修改中的小说。”  888363 没有账单,没有失业,不必再为面包和牛奶日夜奔波。对于二十世纪八十年代之前的卡佛来说,这间书房所代表的生活异常遥远。作为八十年代美国最著名、影响力最广的短篇小说家,后来居上的卡佛恐怕比他的任何一位同行都清楚,一位自称为作家的人,在名声和作品到来之前需要与生活进行怎样的斗争,而这种与生活、与写作进行的斗争占据了卡佛一生中的绝大多数时光。 一九三八年五月二十五日,雷蒙德·卡佛出生在俄勒冈州的克拉茨卡尼。他的父母是四处漂泊以寻求经济稳定的阿肯色人。卡萝尔·斯克莱尼卡在这本近七十万字的《卡佛传》中写道,幼小的卡佛应该受到了过分的宠爱,父母“围绕他的愿望和需要而活着”。 但这并不意味着卡佛所拥有的是一段无忧无虑的童年时光。经济状况上的不稳定很快带来了其他问题,父亲酗酒,婚姻关系紧张,那些在卡佛小说中反复出现的家庭问题在成为文字前,过早地进入到这位肥胖且孤独的少年的生活中。在文集《需要时,就给我打电话》中,卡佛回忆了一段关于父亲酗酒的记忆,他写道:“我父亲回来晚了,我母亲已把所有的门从里面锁上,不让他进屋。他喝醉了,不停地拽门,我们觉得整个房子都在抖。他最后终于打开一扇窗户,我母亲却用一只滤锅朝他眉心打去,把他打昏了。” 如果说儿时经历为卡佛日后的小说创作留下过某种坚固、积极的影响,那大概是家庭之外关于亚基马谷的记忆。“那里的生活和我非常熟识的那些人给我的情感生活留了下广泛而深刻的印象,因此,无论我的境况发生了多么大的变化,我总是感觉自己回到了那一段时光。”在这块被哥伦比亚河所环绕的土地上,卡佛短暂地享有过一段较为稳定的家庭生活,他迷上了户外活动,每周都跟随父亲的一位朋友——名叫桑德迈耶的男人外出打猎钓鱼。打猎也逐渐启发了卡佛想要“写点儿什么”的冲动,他开始学着像写户外杂志那样,把自己的打猎经验记录下来。 涉及野鸭、鲈鱼的经历演变成卡佛小说中另一个经常出现的场景。收录于短篇集《请你安静些,好吗?》中的《六十英亩》讲述了一个印第安人如何将两个打猎的青年从自己的土地上驱逐出去。在卡佛的早期小说《狂怒的季节》里,他塑造了一个接近于桑德迈耶的主角。这些角色和行为都在小说中得到了鲜活地保留,可亚基马这块土地几乎从未以具体的面貌出现在卡佛笔下。没有鲜明的时代特征,没有地域感,在二十世纪后半叶这个动荡与理想冲撞的年代,卡佛的主角们目所能及的只有房子、车子、工作和家人。 也许,这场斗争在卡佛的童年时期就已经悄悄开始了,但一直要等到一九五七年,卡佛真正决定把写作纳为自己的人生目标时,斗争才变得圆满。一九五七年,卡佛与玛丽安·伯克结婚,同年年底,他的第一个孩子出生;一九五八年,这对年轻夫妻搬往加州。在面对《巴黎评论》的采访时,卡佛说:“我想我走过和住过的地方太多了,现在失去了方向感和地域感,对任何地方都没有‘根’的感觉。”就这样,年仅二十岁的卡佛和十九岁的玛丽安开始了更甚于父辈的漂泊之路。  卡佛的诗全集《我们所有人》中收录了一首题为《婚姻》的诗: 那是清晨,鸟儿们都出去了。 后来,他用一把椅子 把门撑开,好让春天的空气和光线进来。 父母的婚姻生活对年幼的卡佛造成的是情感上的颤栗,瞬间的恐惧,长久的哀伤和孤独。等到他亲历自己和玛丽安的婚姻时,他开始察觉到,事件与情感背后,彼此选择互相伤害的目的是为了逃脱。“把门撑开,好让春天的空气和光线进来。”叙述者开始在孤身一人的清晨渴望从门的另一侧获取暂时的解脱。 这并不意味着在卡佛的眼里,他的父母,包括他与玛丽安不够恩爱。在《火》一文中,卡佛写道:“有很多很多年,我和妻子搬来搬去,就为了头上能有片屋顶,桌上能放上面包和牛奶。”只是当爱情和窘迫的生计捆绑在一起时,谁会去为前者辩护?这种对婚姻的认知在卡佛笔下成为主角们始终要面临的困境,他们不得已消耗彼此间的信任、为各自的窘境买单,还要依靠它维持岌岌可危的现状。 但卡佛已经足够幸运。在搬家已成常态,贷款上学、养孩子、换工作接踵而至的生活里,卡佛在看不到出路的写作过程中变得好像一个敏感脆弱的大男孩,玛丽安担任起那个给予卡佛认可和支持的角色。她放弃了进修的机会,花费更多的精力寻找“牛奶和面包”。回忆录里,玛丽安把自己看作是在“雷的写作活动与我们的家庭之间走钢丝”。 这种生活状态一直从五十年代末持续到七十年代初。一九六七年,卡佛的短篇小说《请你安静些,好吗?》首次被选入《一九六七年美国最佳短篇小说集》,卡佛庆祝这件事的方式是带着书睡了一晚。次月,卡佛独自一人前往法院,接受自己的破产判决。 随着第一篇小说取得“成功”,卡佛又有《六十英亩》、《肥胖》、《邻居》等寥寥几篇在杂志和选集上发表。这些成果并没有帮他积累多大的声誉,也未能有效地解决他和玛丽安的生活状况。对于卡佛来说,这十多年来的创作历程属于习惯和风格的养成期。杂务缠身,他没有足够的时间和精力去构思长篇小说,卡佛养成了随时写一些短诗,两三天完成一篇短篇的创作习惯,然后在一次次的修改中让作品成型。至于这种日后被无数作家模仿的风格,与两个人密切相关。 其中一位是卡佛1958年小说创作课的教员约翰·加德纳——成名于七十年代的小说家。加德纳教给卡佛的是用准确的语言表达准确的意思,“别写得跟烟灰色的玻璃似的。”他的《狂怒的季节》就是在加德纳的指导下完成的。可以说,卡佛日后形成的那种以凝练简洁的文风、叙事上的空缺和情绪的留白,塑造现实感和隐喻叠加的创作风格,很大程度上受到了加德纳的启发。在《约翰·加德纳:作为老师的作家》中,卡佛觉得自己欠了加德纳太多:“但我把自己看作得到过他的批评和他慷慨鼓励的最幸运的人。” 另一位则是彼时卡佛的小说编辑戈登·利什。与利什的合作经历可能是卡佛创作生涯中最受争议的部分。当时声望不高的卡佛并没有多少可供选择的作品发表渠道,就任于《先生》杂志的利什是为数不多赏识卡佛的人,但利什对稿件的处理似乎超出了编辑的范畴,他未经卡佛同意就对稿件中的字句段落进行删改。这种做法让卡佛在急需认可和自我怀疑间来回摇摆。结果是,卡佛在恳求利什还原稿件无望的情况下默许了这一切。 一九七六年,短篇小说集《请你安静些,好吗?》在利什的“帮助”下出版。这是卡佛的第一部小说集,书的献辞页写着:“谨以此书献给玛丽安。”书中的《学生的妻子》、《请你安静些,好吗?》和《他们不是你丈夫》等短篇都在不同程度上被利什修改过。 卡佛的笔记本上写着契诃夫的一句话:“没有必要描写很多人物,重心应放在两个人身上:他和她。”卡佛表示契诃夫是自己最钦佩的作家,而他抄写的这句话也概括了他自己小说中的某些特质。比如那些走向不明的开放式结局;比如服务生、职员、丈夫和妻子是他作品中永远的主角。还有他在婚姻过程中沉淀下来的对于男女关系的思考,在后期出版的《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》、《大教堂》里,他可以通过看似平常的,没有恶意的对话展现男女之间微妙的紧张关系,被省略的叙事段落形成加德纳所说的——“烟灰色的玻璃”。那是对婚姻和家庭毫不做作的隐喻,文字背后可能潜藏着冷漠、背叛,甚至暴力。 收录在《大教堂》中的《小心》讲述了妻子去找与自己分居的丈夫进行一场谈话,丈夫因为耳朵被堵住没法将对话进行下去。小说的大部分篇幅描述了妻子如何帮助丈夫掏耳朵,结尾以妻子离开告终。卡佛没有在小说中提及这场谈话的内容,而借妻子之口说出的:“劳埃德,我们得谈谈。不过,事儿只能是一样一样地干了,谁着急都是瞎掰。”暗示了他们似乎面临着离婚或者别的问题。丈夫耳朵被堵可以理解为他在逃避这场谈话,同时也暗示了他们之间存在着一个始终阻碍事情向前发展的隔阂,彼此都无能无力,如同这场谈话并没有取得任何成效。这是卡佛小说中的角色面临的又一个困境,他们渴望改变现状,但却做不到,只能眼睁睁地看着一切变得不再有意义。 因此,“极简主义”并不意味着这些小说在视野上的狭隘。日后被贴在卡佛身上的这个标签如同契诃夫的“他和她”,只能当作部分有效。 斯克莱尼卡在《卡佛传》中写下:“由于《请你安静些,好吗?》的出版,一九七六年似乎成为美国短篇小说的现实主义开始复苏的一年。”对卡佛来说,这是斗争即将告终的一年。一九七七年,卡佛完全戒掉了酒;一九八三年,卡佛出版了他的代表作《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》,在短短几个月时间里,一万五千册精装本已经售出而且开始加印。 四十五岁了,卡佛迎来了自己的职业巅峰,未来第一次变得清晰可见。这些偶然中必然得到的一切让卡佛觉得自己如此幸运,他的生活状态也发生了巨大的改变。一九八二年,卡佛与玛丽安离婚,他的第二任妻子是同为作家的苔丝。他不再接触烟酒,变得自信了一些,写作状态愈渐平稳,用了一年时间就完成了自己最满意的短篇集《大教堂》。卡佛表示《大教堂》“和我早期的小说不同,写它时我有种开窍的感觉”。 也许卡佛可以做到更多。他拥有了充足的创作空间,不必去担心面包和牛奶的问题,也许,他能够在那间敞亮的书房里完成自己一直以来想写的长篇小说。也许,他可以为20世纪的美国文学带来更多。 一九八八年八月二日,卡佛因癌症去世。斯克莱尼卡在传记中写道:“第二天凌晨,雷的呼吸越来越困难。埃斯蒂斯叫醒了苔丝。她手抚着雷轻声与他说话,但是,卡佛没有回答或睁开眼睛。”卡佛的长篇小说《奥古斯丁笔记本》的片段收录在《需要时,就给我打电话》中,他答应写给出版商希尔斯的另一部长篇也未能完成。 美国后现代作家E·L·多克托罗把写长篇小说比喻为:“在雾夜里开车长途旅行:尽管你只能看到前方碑车灯照亮的那一段道路,但是只要你有一张地图,那就可以走完全程。”卡佛如同那个雾夜中的旅人,他的写作和生活长久以来只属于那被车灯照亮的一段道路。他没有地图,他无法得知路的更前方等待他的将是什么,但他确实耗尽了自己走完了全程。而这里不再有一个卡佛式的开放结局,事实确凿无比:雷蒙德·卡佛死了,一切结束了。 (责任编辑:admin) |