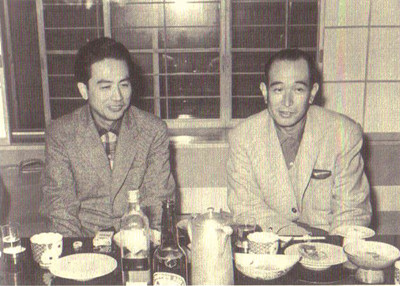

在我看来,在所有的《麦克白》影视化作品里,最传神的竟然是黑泽明导演的《蜘蛛巢城》。根据11世纪苏格兰故事写成的17世纪戏剧,经由20世纪日本影人之手,在以日本战国时代为背景的剑戟片中复活,强悍、冷酷中见悲怆,成为一出命运与性格的真正悲剧。 前年春天,刚看了《蜘蛛巢城》,抱着很高的期待去北京国际电影节看改编自《李尔王》、同样设定在日本战国时代的《乱》。构图和运镜都臻于化境的浓烈画面在大银幕上极富视觉冲击力,却没有带来直指人心的撼动,有一种在规定时间里完成规定动作的乏味,就像垂垂老矣的李尔王或者一文字秀虎(《乱》的主角)那样疲惫而力不从心。那时,我在观影笔记里记了一句“美则美矣”。 公平地说,不只是黑泽明老了,而是日本的剑戟片即将随着昭和时代的结束而最终谢幕。今年7月19日,《蜘蛛巢城》的编剧之一桥本忍以百岁高龄辞世,为已然远去的剑戟片在多年后画上了一个句点。 “久板先生、菊岛先生、植草圭、井手、小国师爷相继离开——连黑泽先生也走了”,“对领头人黑泽先生,我有一个请求,请您和大家说声‘桥本随后就到’,给我留一个能盘腿而坐的位置”。1998年,在给黑泽明的吊唁信里,桥本忍曾这样写道。 尽管在二战后的日本电影黄金十年和随后的新浪潮运动中,桥本忍曾与多位名导合作,尽管60年代以后,他已经很少当黑泽明的编剧了——两人最后一次合作是1970年曾引发黑泽明第一次自杀的影片《没有季节的小墟》,但是生前身后,桥本忍身上最显眼的标签依然是“黑泽明身后的男人”。 是的,桥本忍就是那个最初把芥川龙之介的小说《竹林中》改编为剧本的人。根据黑泽明的回忆,1949年初春的一天,年轻的桥本到他家拜访,那天会面的主题只有一个,讨论桥本送给他看的剧本《雌雄》。 《雌雄》的剧本长度只有40多分钟。黑泽明对来访的桥本说,这本子短了点,把芥川龙之介的另一篇小说《罗生门》加进去改写一下如何?桥本怔了一下说“好的”,然后告辞,整个会面只有几分钟。这才有了电影《罗生门》。 有人说,如果没有遇到彼此,以桥本忍的能力会在电影行业出头的,而黑泽明也会是个好导演,但是他们不会是现在为人所知的黑泽明和桥本忍,甚至战后的日本剑戟片也不会是后来的格局。 在拍摄《罗生门》前,战败后刚刚重新起步的日本电影行业中,黑泽明已经成名。而《雌雄》是桥本忍完成的第一个剧本,可以说是黑泽明带他入行的。而《罗生门》在威尼斯电影节和奥斯卡金像奖上为日本电影争得的关注与声誉,让刚刚凭现代戏《泥醉天使》大获成功的黑泽明,乃至更多黄金十年的日本影人将创作精力投向剑戟片。 正如中国电影并不是舞刀弄枪就是武侠片一样,在日本电影里,并非刀剑相向就是剑戟片。剑戟片通常指的是以江户时代武士、浪人为主角的电影,也就是古装电影,日本人称之为时代剧。之所以限定年代,在于剑术固然能传承至今,但是武士作为一个已经消失的阶层,只属于已经消失的旧时代。 在《罗生门》后,这种类型片在很长一段时间里,都是一款多赢的热销产品。一方面,作为堪比美国西部片的通俗电影,剑戟片娱乐性很强,在日本国内的院线有广泛的观众基础。另一方面,剑戟片也成了西方人理解日本,日本在西方艺术殿堂里获得认可的一种方法,就像他们通过《黄土地》《霸王别姬》《活着》等电影来理解我们一样。而日本影人,得以在刀光剑影的美感中,一次次喟叹武士阶层的覆灭,宛如欣赏樱花凋谢,沉浸在肃杀、自傲又自怜的氛围中。 接下来的主题问题是,如何讲好这个多赢的故事。 桥本在吊唁信里提到的那些名字:菊岛隆尽、植草圭之助、井手雅人、小国英雄,都曾是黑泽明的合作编剧。在桥本忍与黑泽明展开合作的前期,准确地说是在1955年《活人的记录》前,黑泽明采用的是“编剧先行”的剧本创作方式。桥本在晚年的回忆录《复眼的影像》讲述了这种创作方式的运行机制。“复眼”指的是编剧们各自对同一场景进行写作,然后在“头脑风暴”中择优融合到一个本子里。 可能是黑泽明时代剧和现代戏最高成就的《七武士》和《生之欲》,都有这种众声合唱的复眼,因为统摄了多位作者的视角,像多声部合唱一样有一种复调的力与美。 在《七武士》后,黑泽明仍启用多位编剧同时写一场戏,不同的是不再统稿,而是用“竞笔”的方式,谁写的好,就用谁的这场戏作为终稿,一场一场择优选用,直到整个剧本完成。这种剧本成稿方式被称为“一枪定稿”,优点是效率高、成稿快,缺点也是显而易见的——虽然与“编剧先行”法一样是多人创作,但是实际上等于是在不断地换作者,那位在多人的脑力激荡中仿佛神明附体,拥有凡人所不能有之复眼的“作者”不见了。 就是这位没有署名的“作者”,创作出桥本所言的“真实感”。“放弃了自身独特的,有真实感的电影美,转而追求鲜明的形式美,有一种格外不和谐的感受。”桥本曾这样批评《乱》的不足。 桥本追求的“真实感”,不只是细节真实和建筑其上的逻辑真实。 细节和逻辑当然很重要。《竹林中》是一个有关谎言的故事,由一个凶杀案引出7个当事人互有矛盾的供词,细节戳破了谎言,而真相永远缺失。在电影里,这成了一个在罗生门下讲述的故事,《罗生门》作为这一嵌套结构的外层,在死亡与谎言之间构建起新的逻辑关系——“罗生门这儿的鬼,因为害怕人类的凶残而逃走”,“如果人们不相互信任,这个世界跟地狱有什么分别呢”。简言之,谎言是人之恶的遮羞布,人恶起来,比死亡和鬼魂更可怕。 在拍摄《七武士》前,桥本忍和黑泽明曾经有另一个本子《武士的一天》,终于因为无法在史料中确定古时武士一天吃两顿饭还是三顿饭,而放弃了整个拍摄计划——因为只有武士每天吃两顿饭,才会有主人公后来的际遇。 不过,桥本在这一项目夭折以及后来写《七武士》时做的功课没有浪费,对武士相关资料的大量涉猎,为他日后独立创作出《切腹》《夺命剑》《大菩萨岭》等剑戟片名作打下了基础,甚至有人认为,桥本忍以一己之力写出了最好的日本剑戟片。 这些作品里不只有《罗生门》里的“武士”“强盗”这些概念化的角色,而是见得到旧时代、旧体制的“肌理”。例如,小林正树导演的《夺命剑》清晰地展示了武士作为“马回众”(警卫队),如何在一方诸侯“大名”手下尽忠任职,大名如何维持他对诸侯国的统治。在冈本喜八导演的《大菩萨岭》里,桥本忍选取了三个标志性的历史时点,用笔锋在570万字的原著里切开了一个剖面,用几个命运纠结在一起的虚构人物,一窥幕府末年武士组织“新选组”诞生的前前后后。 而比起细节真实和逻辑真实,对于艺术作品来说,更重要的是情感真实。让西方人与沟口健二或者小津安二郎产生情感共鸣,应该是太困难了。就连小林正树,大约也只能看个大概。比起同时代或稍早时候其他出色的日本导演,黑泽明是最会用西方人能接受的方式讲故事的一位,他常常像个美国人一样,凝练出超越民族和文化的永恒主题:比如,人之恶比鬼还可怕;比如,强者随风而逝,反倒是弱者“赢得了胜利”。 而且,与许多喟叹武士如樱花凋零的同行不同的是,黑泽明和桥本忍早在《罗生门》里,就用樵夫口中最接近真实版本的讲述,在电影高潮部分用一场七零八落、上不得台面的打斗,戳穿了强盗和武士各自的谎言:强盗不是孔武有力的,武士则更是懦弱卑鄙的。一上手拍剑戟片就“解构”武士安身立命的两样法宝:剑术与高尚精神,即使在70年后,也比近年来很多向武士道精神暗送秋波,给军国主义招魂的日本电影更像是现代人拍的。 有趣的是,武士妻子这个角色,在樵夫的版本里,在已经被两个男人同时抛弃的不利境遇下用言语反击,实质上操纵了故事的走向,露出了比男性角色都更为强悍的本色,但是在她讲述的版本里,偏偏要将自己描绘成仓皇无助的角色。这里,体现的也是《罗生门》虽历经时间洗刷而不褪色的现代性吧。 (责任编辑:admin) |