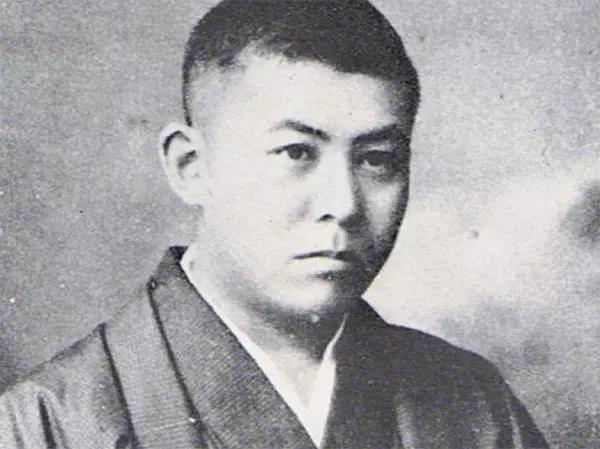

谷崎润一郎 然而,终周作人一生,从未翻译过谷崎润一郎的东西。 十年后,夏衍翻译的《富美子的脚》终于刊登在《小说月报》上,这是国内读者首次读到谷崎润一郎的文章。此后十年,谷崎润一郎的作品被译成汉语的达十余种,使他成为“中国现代文坛上译介最多的外国作家之一”。 这一过程被1937年截断,直到上世纪八九十年代,谷崎润一郎才再度被中国读者接受。可惜,在“唯美主义作家”光环下,很少有人意识到,谷崎润一郎的“唯美”,与王尔德、永井荷风的那个“唯美”,有天壤之别。 对于谷崎润一郎,形成了意见激烈对立的两派——爱者视之如神,厌者视之为变态。 近日,广西师范大学•新民说推出《谷崎润一郎作品集》,包括《初期短篇集》《犯罪小说集》《近代情痴录》《异国绮梦》《戏剧杰作集》,其特点有二:首先,收入许多早期作品,展示出一代怪才的成长之路;其次,短篇小说为主,这是其创作的重要一面,甚至可以说,短篇中的谷崎润一郎更纯粹,也更可爱。 他影响了两代中国作家 1886年夏,谷崎润一郎生于商人之家。祖父时家族开始发迹,但父亲谷崎仓五郎经营无方,致家道中落。 勉强读完小学,父亲留给谷崎润一郎两条路:要么经商,要么当兵。但谷崎“自幼首先讨厌军人,其次是讨厌商人”。不愿屈从父亲,导致“父子之间相互辱骂,言辞简直不堪入耳”,所以在谷崎润一郎笔下,几乎所有的男性都是异常猥琐。 令谷崎润一郎终生骄傲的是,母亲是美女,且极富修养。1955年,年近70岁的谷崎润一郎在回忆录中写道:“关于母亲的容颜至今一有机会,我就会以各种各样的方式对其进行书写。在我的眼中,母亲是一位绝世美人,不仅其容颜娇美,而且腿部肌肉纤细、白嫩,富有弹性。我总是时不时想起与她一起沐浴的情景。”“母亲个子小巧,腿长得小而圆,像雪白的汆鱼丸子一样。” 其实,母亲54岁去世时,谷崎润一郎已31岁,可他笔下的母亲永远年轻美丽。 对母亲的眷恋,化为谷崎润一郎世界重要组成部分,即“永恒女性”。他笔下的女性神秘、妖艳、张扬而纯粹,在《刺青》中,他写道:“一切美的东西都是强者,丑的东西都是弱者。”美,尤其是“永恒女性”的美,成为逃离苦难世界的唯一可能。 1910年,谷崎润一郎因《刺青》受到永井荷风推崇,开始了“恶魔主义”时期创作。 所谓“恶魔主义”,指谷崎润一郎专注描摹变态人格,在当时日本文坛具有开创性。永井荷风曾说:“在明治文坛上,谷崎润一郎成功地开拓出一片谁也不曾插手,或者说谁也不能插手的艺术领域。” “恶魔主义”的风险是让作家耽于感官刺激,为突破自我,谷崎润一郎不断提高刺激力度,到《恶魔》时,渐呈失控状态。 好在,谷崎润一郎后期创作找到了自我约束的力量,开始向古典主义回归。 谷崎润一郎的“出走与回归”对中国作家产生巨大影响,这不仅能从郭沫若、田汉、章克标、欧阳予倩等人的创作中看出来,甚至在莫言、苏童笔端,依稀可见谷崎润一郎的风韵。 这里有一个完全不同的谷崎润一郎 《谷崎润一郎作品集》收录了《刺青》《恶魔》《麒麟》《富美子的脚》《途中》《我》等名篇,被《阴翳礼赞》《细雪》打动的读者,会从这些篇目中,看到一个完全不同的谷崎润一郎。 在《憎念》中,主人公“我”沉迷于憎恨,认为“如果世间没有可憎之人,我不知道内心会多么寂寞”。看到小同伴安太郎因多嘴被二老板善兵卫痛殴,产生“瞬间性的兴趣”,便偷了他的刀,将善兵卫箱中衣服全部割碎,并把刀鞘留在行李下。于是,预料中的大骚乱爆发了…… 像这样没有目标的恶作剧,每个人在童年或少年时都做过,但多少人仍保留着相关记忆?又有多少人意识到,憎恨曾像爱情一样缠绕着我们,让心灵狂喜? 《飙风》中的职业画师直彦在生理欲望灼烧下,与妓女发生了关系。为将这份萍水之情粉饰成爱情,他云游天下,努力控制着欲望。一路上,他遭遇了患麻风病的父女,领略了自然界的壮美,感受到疾病的苦痛,还在小城妓院中差点再次犯错……通过与妓女通信,直彦维持着爱情的幻觉。 吊诡的是,半年后,直彦忍过了种种煎熬、似乎大彻大悟,终于回到妓女身边时,他却在激情时因脑溢血而死,从而终结了这一现代版《奥德赛》。 《刺青》则体现了对残酷美的眷恋,小说以“那个时代,人们都还有着‘愚执’的高贵品德,世间也不像如今这样相互倾轧,尔虞我诈”为始,想当画家却沦为刺青师的清吉以下手狠、痛著称,他渴望找到一位纯粹的女孩,完成最好的作品。偶然看到一个女孩的脚,清吉找到了圆梦的机会。 “恋足”是谷崎润一郎贯穿始终的写作特色,从成名作《刺青》一直写到晚年的《疯癫老人日记》,在女性的脚上,谷崎润一郎看到了紧致、小巧、圆滑之美。更重要的是,恋足给人背德的快感与痛感,让人意识到自我的存在。 几年后,清吉终于找到了女孩,并在她背上完成了呕心沥血之作——一只大蜘蛛。 《麒麟》的主人公卫灵公在强国与畸恋之间,最终换上选择了“你是让我灭亡的恶魔”的南子,魅惑最终战胜了孔子的“高尚”。 《途中》里准备再婚的汤河在下班路上邂逅了私家侦探。在交谈中,侦探用无比强大的逻辑证明,汤河很可能是杀害前妻的凶手。到后来,连汤河自己都差点儿相信了。 《我》精描了怀疑与歧视如何将一个穷孩子逼成小偷的心路历程。 《恶魔》是谷崎润一郎早期创作的最高峰,也是最低点:佐伯因目睹祖母去世而恐惧死亡,考上大学后,他寄宿在东京的舅妈家,得到表妹照子关注。没想到,照子未婚夫铃木大为不满,威胁要杀掉佐伯。 夹缝中的佐伯选择了最不堪的逃避方式:收集照子擦过鼻涕的手帕,通过舔舐满足占有欲。谷崎润一郎加了一段令人反胃的描写。莫言在《红蝗》中,写过很类似的一段话。 周作人为何不接受他的小说 周作人最早向中国读者介绍了谷崎润一郎,二人终生为友。周作人曾称谷崎的文章与思想“都极好”,却始终不肯译谷崎润一郎的作品。包括鲁迅,也对谷崎的创作未置褒贬。 周作人曾说:“我留学日本是在明治末期,所以我所知道的,感觉喜欢的,也还是明治时代的日本。” “二周”留学时,日本正因明治维新快速崛起,社会充满活力,人们坚信文学是改变社会的力量,故自然主义占据绝对统治地位。石川啄木曾说:“自然主义思想是明治时代日本人最初的萌芽,是当时人们最热心追求的哲学。”此外,还有夏目漱石、森鸥外代表的批判现实主义,后来又有武者小路实笃、志贺直哉为代表的白桦派。 受此影响,“二周”对谷崎润一郎最大的困惑可能就在于:他究竟在写什么? 谷崎润一郎创作风格的形成有时代因素。随着大正时代(1912年—1926年)的宽容氛围消散,日本创作环境肃杀,写实主义被严格限制,思想空间高度单调。 谷崎润一郎能异军突起,因其创作被佐藤春夫称为“完全没有思想”。 佐藤春夫此说未必公允,二人本是好友,谷崎润一郎自认对元配石川千代已无感情,便制造机会,让佐藤春夫与她往来。见彼此相悦,谷崎便发表了“让妻”声明。可谷崎很快发现,自己又爱上了妻子,便逼佐藤春夫退出,二人因此断交。 佐藤春夫未必是公允的评判者,但谷崎润一郎的亲弟弟谷崎精二也说:“像润一郎那样没有思想的艺术家,也是少见。” 在“二周”的文学视野中,“没有思想”的谷崎润一郎简直无法定位。 然而,夏衍、谢六逸、田汉等下一代留日生却看到:日本社会在高速增长后,社会出现巨大断裂,迫切需要一种黏合的力量。而谷崎润一郎的小说中有对人性幽微处的深刻体贴,有对传统的温情,恰好起到了黏合剂的作用。 沿着谷崎润一郎,田汉等人的创作走上寻找民族性之路。 他开创的路仍在延伸 说谷崎润一郎是“恶魔作家”的人,大多没认真读过他的书。 谷崎润一郎的语言精准、克制,既不雕琢,也不放肆。其中的“恶魔性”如此平易近人,只在读后揣摩时才能体会出来。谷崎笔下的边缘人格并非洪水猛兽,他们只是一个个小人物,他们平凡的恶毒或是为了给生命以意义,或是只为陶醉心灵,可即使是如此卑微的诉求,最终也被命运一一拒绝。 也许,不去思考“谷崎润一郎究竟想说什么”,只去想“谷崎润一郎写了什么”,可能更好。谷崎的文本更像是一个个寓言——无数代人的生命经验凝聚在其中,成与败、悲与欢,其实结果早已注定,我们只是在约定的范围内,做些例行挣扎而已。 只有经历了“有意义的人生”这一阶段,洞悉了其中的荒谬,才真正靠近了谷崎润一郎。他小说中的人物并非“意志”“思想”和“行动”构成的,而是渺小的期待、无目的行动、无法克服的欲望的聚合体。当一切空间已被“必然”“必须如此”占满时,他们不得不用变态来说出那个饱受压抑、伤痕累累的“我”。 显然,谷崎润一郎更适合“宅一代”的年轻人,他们拥有太多,却失去选择,这使他们遭遇了前所未有的“成人之难”。但愿他们知道,在通向自我之路上,还有谷崎润一郎的这一幽径。 谷崎润一郎一生七次获诺贝尔文学奖提名,其中包括1962年美国作家赛珍珠的推荐。1965年,谷崎润一郎因肾病去世。 终其一生,谷崎润一郎努力在为现代小说建立一个东方风格,这条路注定会不断延伸下去。 (责任编辑:admin) |