|

《北京人》剧照 北京人民艺术剧院1957年演出

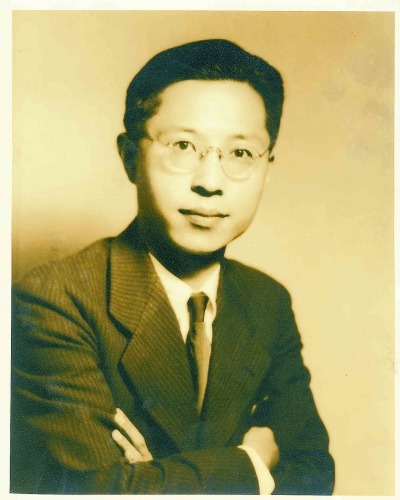

剧作家曹禺(摄于上世纪40年代)

根据曹禺经典名剧改编的话剧《北京人》,将作为《北京晚报》创刊60周年社庆大戏以及2018北京人艺首都剧场精品剧目邀请展重要演出,于3月30日至4月1日在首都剧场首演。

曹禺写戏,特别讲究作品的独特性,所谓一戏一格,绝无雷同,这从根本上反映出了作家丰厚的生活经历,尤其是对人生百态的所思所想所痛所感。任何一个事件的起源和发生,每一个带有性格色彩的人,都有可能在曹禺的心中沉淀、梳理、吸收,经过对人的生存和死亡的思考,而酝酿一场心灵的风暴,于是便有了他笔下的《雷雨》《日出》《原野》和《北京人》。

于1941年在重庆抗建堂公演的《北京人》,被公认为是曹禺全部作品中写得最成功的一部戏,虽然从剧情的冲突和矛盾的设置上,远不及在它之前的《雷雨》和《日出》,有那么多精彩绝妙的人物和故事,更没有《原野》中那种最原始的复仇、大悲大离的恨与爱,《北京人》倒是更如俄国契诃夫的戏剧,剧中一群无所事事的人在等待,在老去,在沉闷忧郁的环境中,全剧氤氲流淌着淡淡的哀愁,容易使人想到无奈,想到死亡,更想到了对于前途和人类光明的憧憬。

曹禺写《北京人》时正迷恋契诃夫

旧时,戏剧圈内有一条不成文的说法:演万先生的《雷雨》是挣钱的戏,一个剧团揭不开锅,没饭吃了,那就排《雷雨》,一准儿有票房;而《北京人》太温,是关门戏,不上座,演出准赔。此说法不无道理,就连曹禺本人也坦言道:演《雷雨》可以轰动,演《日出》可以成功,而演《北京人》就很难成功。

事实也是如此,1949年以后,鲜见剧团演出《北京人》,而在舞台上所看到的往往是前面所提及到的三部曲。之所以会有这种情况,还是和《北京人》的整体写作风格有最直接的关系,须承认,这部戏在写作上并没有观众所期望的所谓“悬念、高潮、矛盾冲突”。曹禺当年在创作《北京人》时,正迷恋着契诃夫,他感觉到,戏剧的冲突未必都是那种正面的交锋,而契诃夫的几部戏如《海鸥》《三姊妹》《樱桃园》,并没有人物间激烈的冲突,而是表现着人在精神上的苦闷和对前途的希望。

当年,曹禺坐在江安茶馆中望着眼前那个纷乱流动的世界,站在江安城外的长江边,望着一路东去的滔滔江水,他深刻地感觉到人的所有冲突都是来自于内心,悲也罢喜也罢,都是来自于人的精神。他要写一部未必有重大的戏剧冲突和悬念的作品,而是要去写人的醒悟,写人物在命运的动荡中所悟道的东西。

《北京人》诞生在四川江安。1937年7月抗战全面爆发后,国立戏剧专科学校自南京迁徙至长沙,为躲避日寇飞机的不断轰炸,学校被迫入川,逆江而上,1939年4月最终落脚在距重庆200多公里的江安。

江安很美,依山傍水,小巧秀丽,全县的地形犹如一片长长的柳叶,浩瀚的长江水将这片小小的柳叶裁成了南北两半。正是在长江南岸的这块土地上,在城中十字街西面的文庙,当年则聚集了一大批戏剧界的名人雅士,余上沅、曹禺、张骏祥、马彦祥、吴祖光、黄佐临、洪深、焦菊隐等人均在此授课或是导戏。那时候,曹禺一有空闲就常常去坐茶楼,边喝茶边观察周围所流动着的鲜活形象,劳作一天的脚夫,怀才不遇的落魄文人,均成为茶楼的座上客,同时也都成为了曹禺对现实中五行八作、三教九流的体验与观察的对象。

曹禺所住的“迺庐”,本是当地开明绅士张迺赓的家,张迺赓早年曾参加过辛亥革命,参加过中华革命党,曾在杨森的手下带过军队,做过旅长。后来他回到江安,被选为县参议会议长。这位地方开明绅士的儿子叫张安国,当时担任中共江安县委书记。由于曹禺蜚声在外,全国的许多学校剧团和专业剧团都在演出曹禺的戏,一是仰慕曹禺的才气,再者也是为了让他安心创作,有关方面则特意把曹禺安排住进了张迺赓家,曹禺同张迺赓老先生交情甚笃。

曾是江安国立剧专学生、后来成为北京人民艺术剧院演员的方琯德回忆说:“那时候,我还只是一个19岁的青年,正在做他的学生。曹禺也不过30岁。他正热爱着契诃夫,感到时代的苦闷,也憧憬着时代的未来,但他的思想已经不仅仅是停滞在憧憬里,而且看到了和懂得了为着幸福生活斗争的人们。我们整天生活在一起,他把《北京人》剧本写好一段读一段给我们听。我记得江安的夜晚没有电灯,桌上点着一盏煤油灯,铺满了稿纸,窗外是梧桐秋雨。曹禺以最真挚的心情叙说着剧中愫方的善良,他回忆着充满生命力的古代人类向自然的斗争,对当时的现实斗争充满了希望。”

“当时我有一种愿望,人应当像人一样地活着”

曹禺创作《北京人》时深深迷恋着契诃夫,对契诃夫于淡淡离愁中所刻意表达的一种对精神的苦闷、对憧憬人生未来的写作风格大为欣赏,认为这是在创作上更高一层的对精神灵魂的表达,有“冗繁削尽留清瘦”般的精致。

比之曹禺的前几部戏,《北京人》的剧情并不是很复杂——北平,摇摇欲坠的大户曾家,看上去虽然是显现出了衰微,却依然不失昔日的繁盛。家中主事的大少奶奶思懿,自命知书达理,笑脸相迎,却虚伪狡谲。大少爷曾文清终日无所事事,还沾染上了抽大烟。姑爷江泰官场失意,赋闲寄居在岳丈家中,整日牢骚满腹。最可怜的是愫方姑娘,自来到曾家,岁月风雨的煎熬,令她韶华不在,而老太爷曾皓却死死地拽着她,不愿让她出嫁。思懿的儿媳瑞贞,十六岁时便被送进了这座樊笼,夫妻间同床异梦,形同路人。曾皓行将就木,奄奄一息,唯一的希望是能守住那口已经反复漆了十五年的寿木,但因无力偿债,棺材也被人争抢了去。看着这个没落衰朽的曾家大宅,瑞贞决定冲出这个家庭。愫方也怀着一丝惆怅,更是带着几分对新生命的向往,离开了曾家……

就是这样一部发生在北平城中一个封建大家庭的故事,借助剧中几个人物对自身命运的倾诉,70多年来,岁月载着中国无数的剧团一遍遍地以各种艺术手法去诠释去演绎,以思想的新与旧,以死亡与新生作为对比,去向观众展示北京人对未来的追求,实际上这也是在展示着人类对光明的理想与追求。

在1941年的全民抗战期间,曹禺为什么写了这样一出戏?他后来谈到说:“我为什么要写《北京人》呢?当时我有一种愿望,人应当像人一样地活着,不能像当时许多人那样活,必须在黑暗中找出一条路子来。我当时常常看到周围的人,看他们苦着,扭曲着,在沉下去,百无聊赖,一点办法也没有。我感到他们在旧社会中所感到的黑暗。我想好人应该活下去,要死就快快地死吧,不要缠着还要活下去的人。这是我当时的想法。我在《北京人》中把袁任敢写成人类学教授是有意义的,他不仅研究北京猿人,还研究人类学。剧中映出过猿人的影子,我想到罗丹雕塑的思想者的塑像,浑身是肌肉,很有力量。剧中袁任敢说:那时候的人,敢喊就喊,敢爱就爱,他们是非常活泼的。我借袁任敢说出这样的话,我希望有一种没有欺诈、没有虚伪、没有陷害的世界。当然在当时是不可能实现的。我感到旧社会生活的不合理,需要把这种沉闷的空气炸开。”

曹禺还说:“我在写这个戏时,想到一个人应该像北京人那样活着,要恨就恨,要爱就爱,而不能像愫方、瑞贞、曾霆他们那样,被社会捆住,他们应该有希望。他们的腿和脚虽然已被埋在腐烂的泥坑里,他们的眼睛还在追寻着光明,我相信他们是肯迈出来的。至于江泰和曾文清这些人,土已经埋到他们的胸口,是没有救的人。”

凡看过《北京人》演出的观众,难免会被剧中所渲染着的那种沉闷悲苦的基调所左右——压抑、苦楚、没有出路、最终曾家走向衰亡……整台演出自始至终,令观剧者扼腕怜惜,悲从中来,这分明是曹禺笔下的一出精彩的悲剧。有人说《北京人》是作者的一首低回婉转的挽歌,是一出缠绵悱恻的悲剧,是对封建社会的一首天鹅之歌。但是曹禺绝不这样看,他说:“这些说法我都不同意,我觉得《北京人》是一出喜剧。正如我认为《罗密欧与朱丽叶》是喜剧一样,《罗》剧中不少人死了,但却给人一种生气勃勃的青春气息,所以是喜剧。我觉得喜剧是多种多样的。喜剧都是使人发笑的,使人感到人性的可笑,行为的乖谬和愚蠢。我说《北京人》是喜剧,因为剧中人物该死的都死了,不该死的继续活下去,并找到了出路,这难道不是喜剧吗?”

(责任编辑:admin) |