|

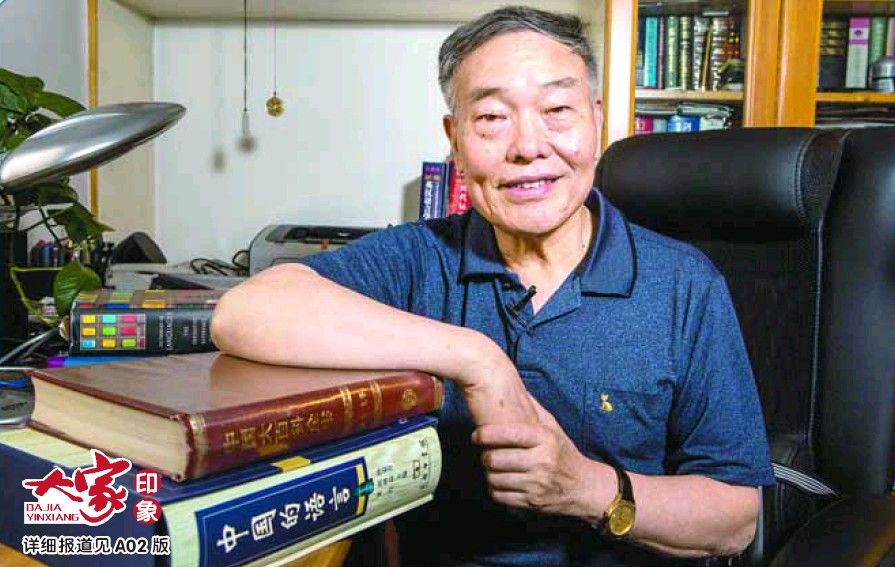

世界上到底有多少种语言?如何区分语言和方言?又如何根据亲属关系对它们进行划分?这是许多语言学家和文化人类学者感兴趣的问题。但要想深入研究,不但需要掌握印欧语系、汉藏语系等重要语系的语言学知识,还要有文化人类学、民族学等学科的理论素养。中国社会科学院学部委员黄长著正是从事世界语言分类与分布研究的权威学者。黄长著不但通晓英语、法语和俄语,对拉丁语、西班牙语和意大利语等语言也有所涉猎。在他不大的书房里,摆满了各种大部头的语言学著作。  三易其稿 倾力编书 黄长著生于重庆一个书香家庭,父亲是20世纪20年代北京大学西语系英语专业毕业生。因为家学原因,黄长著自八九岁起,就在父亲的督促下学习英语,这为他日后的语言学习和研究打下了良好的基础。从四川外语学院毕业后,黄长著被分配到中国科学院哲学社会科学部语言研究所,从此与语言学结下了不解之缘。 1982年,酝酿已久的《中国大百科全书》工程启动,黄长著被推选为语言文字卷“语言学”和“世界诸语言”两个分支学科的副主编,这使当时还是助理研究员的黄长著既高兴,又深感压力巨大。 作为一名“小字辈”,黄长著在编纂过程中得到了季羡林、吕叔湘、许国璋等前辈学者的亲切关怀和鼓励。“他们告诉我不要急着动笔,先把相关的资料收集起来,看看世界上各大百科全书类似条目的撰写,然后再看一些有影响的比较语言学的书,最后再起草写作提纲。”黄长著回忆道,“几位学术大师的治学方法和治学态度,让我受益终生。” 经过大量艰苦细致的编写工作,黄长著三易其稿,终于完成了编撰。撰写大百科全书语言卷的工作,把黄长著迅速推到当时学科发展的前沿。在此基础上,黄长著撰写出版了一本重要的工具书——《各国语言手册》。 醉心语言 博学慎思 在对世界语言分布进行研究的过程中,黄长著有了许多更加深入的思考。他注意到,在西方经济、文化和语言占据优势地位的全球化大背景下,世界语言的使用格局正向以英语为代表的通用语种倾斜,这显然不利于使用人口稀少的非通用语种的生存。 “高加索地区有一种语言叫乌布赫语,在一次国际濒危语言会议上,一位外国学者讲到,他曾经在1992年前去采访这种语言的最后一个使用者。但是在他赶到的几个小时之前,最后一个使用者去世了,于是这种语言彻底失传了。”黄长著感慨地说,正如物种消失和生物多样性受损会导致生态失衡一样,语言消亡也面临着严峻的后果。 让黄长著感到担忧的是,这一语言和文化的生态问题却远未像环境问题那样受到应有的重视。他表示,一种语言的消亡,不仅意味着语言环境以及该语言使用者认知系统的失落,人类文明的某个组成部分也将随之消失。因此,挽救濒临消亡的语言,不是一个单纯的语言理论问题,而是具有语言生态学的重要意义。 学习不止 探索无尽 1984年,黄长著被调至中国社会科学院文献信息中心,刻苦勤奋的治学态度,再加上自身的语言优势和学术积累,使他在情报学和图书馆学方面取得了扎实的成绩。 从语言学到情报学,黄长著始终以惊人的勤奋,攀登着一座又一座的学术高峰。谈到自己的治学经验时,他强调,首先要对自己的专业有浓厚的兴趣,其次要有坐冷板凳的精神,坚持不懈,点滴积累。 黄长著告诉记者,为了保持自己的外语反应能力,他无论每天多么辛苦,都要坚持背一二十个新单词,临睡前至少看半个小时原文著作。他还常常看各种英文的电视节目锻炼听力,即使是中文节目,也要默默地用同声传译的方式译成外语,从而查找自己的知识缺陷。长此以往,这已经成为他的一个生活习惯。 如今,除了各种研究工作之外,黄长著还承担着《世界语言大辞典》的编纂工作。他一直记得许国璋先生在《各国语言手册》序中的那段话:“愿读此书的人士,看到天下之大,邦国之众,民族之繁,语言之富,宁无所动,因何不学?启心智!立志向!斥蒙昧!耻塞聪!”这是许先生对他的期许,也是黄长著对自己的要求。 (责任编辑:admin) |