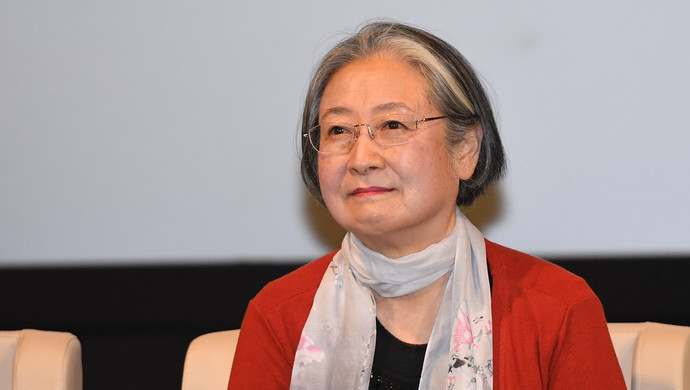

曹雷:在“快快快,谈什么艺术”的背景下,我用声音追逐梦想

|

摘要:我不知道现在的年轻读者是不是熟悉《战争与和平》这部在世界文学史上都是不可或缺的著作,我想,看看这部影片,对了解这本书,对了解托尔斯泰,对了解俄罗斯文学和了解俄罗斯,都是有帮助的。因为熟悉,所以就能入戏,甚至会觉得没有任何的隔膜感。而对于一个演员和导演来说,内外兼修,这是一个比较漫长与辛苦的过程,所有的感觉,都是需要积累积累再积累的。

徐芳:您是《茜茜公主》中不怒自威的皇太后,也是《穿Prada的女王》中霸气外露的“女魔头”;是《天书奇谭》中顽劣惫懒的小皇帝,也是《功夫熊猫2》中未卜先知的羊仙姑。作为译制片时代,广大影迷最耳熟能详的经典声音之一,您以独具魅力的嗓音,穿越过数十年的光影岁月……不过,您扮演得最多的角色是“女王”,天生一副铿锵有力而自带威严的女中音,使您几乎成为了“女王”配音的专业户,从“武则天”到“伊丽莎白女王”、“慈禧太后”等,您也因此被称之为译制片“女王”……请问“女王”,您的声音辨识度很高吗?在声音表现中,是您的个性重要?还是角色的个性更为重要?

曹雷:与“女王”结缘,缘于上世纪60年代配译的一部“内参片”《罗马之战》,我在当中配译的是那位杀死了自己妹妹夺取王位的女王。其实,在我看来,人家说我是女王专业户 ,我觉得没什么女王不女王,都是不同的人。你就说武则天,当女王之前和称帝之后肯定不一样;窦太后是瞎子,所以这个角色说话的时候,会让人感觉测不到与对话人的距离。没什么太后腔、女王腔,你得研究她的历史、她的个性、她在家庭当中的地位……你才知道,她究竟该怎么说话。声音造型,同样也是无法脸谱化的。

我觉得既要有配音演员的个人特色,也要体现角色的需要,这两者之间并不矛盾,但一定会有挑战。

以我为例来说,我在戏剧学院上学时,一年级的声乐考试不及格。老师比我还着急,但发现了我的中音部较好,以此为突破,来有的放矢地进行训练,二年级时竟获得了各项全优。确实狠下了功夫,方法也对头了,把唱歌的用气法用在朗诵上——这一把嗓子就是这么练出来的。

我也没想到从电影制片厂和话剧舞台上的演员,又跨到了上海译制片厂,成为了配音演员和导演。译制配音成就了我的第二次艺术生命,由于不在台前,不会受到自身形体、年龄的限制,我发现自己的舞台变得更广阔,可以挑战很多不同类型的角色,甚至还能反串扮演。

配音也是“戴着镣铐的舞蹈”。因为受原片的限制,原片演员怎么表演,塑造的是这个形象,你必须得符合。但是你又必须跳舞,而且要跳得好看。所以事先也要排戏,琢磨怎么把握这个角色的个性,如何进入角色的心灵,再通过你的嘴,说出中国话来——这是让我们中国人听得懂的“中国话”。

在配音同时,我也跟着世界各国的好演员学表演。他们对语言的把握,每个人都有很大的特点。我曾经不止一次赞赏的是梅里尔·斯特里普。我前后配过她9部片子,她每一部片,每一个角色,语言处理都有她的设想,从声音到语言,都非常注重对角色的塑造。比方说《苏菲的选择》,她一开始是讲波兰话,到美国,用波兰口音说很不流利的英文,到后来是用英语流利交谈,还带着波兰口音。后来她演了《铁娘子》,用撒切尔的家乡口音来演这个角色。

这个被全世界影迷们称之为“梅姨”的大明星,本是唱音乐剧出身的,声音非常之漂亮,但她不是要展示声音,角色应该怎样就怎样。这跟配音演员其实是一样的,声音是属于角色,是为了刻画角色的内心而存在的。你要爱心中的艺术,而不是爱艺术中的自己。

在声音塑造的角色中,往往好女人是我,坏女人又是我;中年妇女有分量的角色配得相对多了,但一群小姑娘中,那个最会撒野的一般也是我;浑小子、老妖婆等等,常常也被认为比较适合我……

几十年来,我配音、译导的影片大概有千部集之多。

那时,领导要我挑起大梁担当译制导演,当然我有顾虑,因为恶性肿瘤手术后还未过五年康复期,但经不起领导的再三要求,最终还是兼任了译制片导演。

在我的一本小书最后,有一首诗《最喜爱的时刻》,聊以表达自己的心声:“在角色背后,我隐藏着自己。不,不需要人们认识我,只希望银幕上的‘她’,能留存在人们的心里;不,不需要桂冠,不需要虚名,只愿一个个活生生的角色长驻人们的记忆。”

徐芳:有人说配音也要有世俗心,要合情合理,要尊重常识,这些都是声音完成还原情境的基本条件,也许属于声音的物质外壳的问题。但光有这个,还远远不够。物质外壳解决的只是俗世层面的建构方式,但从俗世中来的,还要到灵魂里去。灵魂在哪里?就在这个人身上。声音的后面如果不站着一个人,一个有着生动灵魂的人,这个配音,哪怕实感层面配得再好,它的境界都是有限的。一个个屏幕上活动的形象,如何用声音才能刻画得入木三分呢?

曹雷:在译制配音的过程中,对白的翻译还得受字数的限制。译制前有一位口型员会专门负责数数,看一句对白里可以放进多少个中国字。比如道一句早安,英文可能只有一到两个音节,而日文却要占八个字。所以我们就得想办法把它填满,比如变成“某老太太,早上好啊”。

现在很多译制片已经省略了这个数口型的功夫,通过加快或放慢语速来填满一句话,但语速也是有情绪的,改变语速会影响角色感情色彩的表达,所以我不赞成这种做法。现在的电影往往是全球同步上映,之前给做译本的时间,一般只有二十多天,因为怕盗版,所以时间掐得死死的。但二十多天哪够啊,翻译、混录、合成……如履薄冰,就怕录音之后,又抠不下来,咋办?

上译的陈叙一老厂长,在配词上有着大家公认的绝活,但还得花时间花心思啊,一个词在嘴里心里来来回回倒个几天再定夺,当然出来的就是好东西。什么是戏?什么是台词?什么词很绝——可让外国人说中国话,不仅能让外国人懂,也让经过翻译后,观看的中国人也能懂。

语境啊,情节交代啊,文化背景啊……要补的东西太多太多!

记得电影《虎口脱险》中,有一幕经典的土耳其浴室接头戏。尚华和于鼎配音的指挥家和油漆匠,哼着Tea for two作为接头暗号。在原来的译本中,Tea for two被译为“情侣茶”,虽然意思也对,但演员怎么唱都别扭。陈叙一回家左思右想,第二天到厂里,把“情侣茶”改成了“鸳鸯茶”,同事们拍案叫绝!!改动虽小,却是大师手笔。有网友笑评:“放在今天,谁还能想出这么贴切的词来?不被翻译成‘两杯茶’,就算不错了。”

陈叙一翻译的很多台词现在都成了老百姓的口头语了。比如说《加里森敢死队》。一帮乌合之众弄了一个敢死队,里边有一个首领,大家见了他说:“Yes sir!”这个“sir”在英文里边有各种各样的翻译,可以说长官,可以说先生,等等。在这个地方,这一帮乌合之众,那个人不是长官,也不是先生。他们或是社会上那些“下三滥”,你说,叫他们称先生,也不符合他们的身份;叫他们称长官,也不符合他们的身份。

陈叙一想出来一个词——“头儿”。“是,头儿!”又像这些人说的,又符合这些人身份。还有像“悠着点”。《尼罗河上的惨案》里边,最后小两口走了,波罗跟他们打招呼,告别:“悠着点。”这话里包含很多意思:你们小两口刚热乎起来,悠着点,有这样的意思。你说别的词,“别太着急”啊、“慢慢来”啊,都不合适。“悠着点”,多好,现在也成了我们老百姓的口头语。

陈叙一还有很多妙词。比如《卡桑德拉大桥》里边有一个卡普兰先生,他很穷,是卖打火机的。那个打火机是个名牌,但我们中国人不知道。陈叙一就说不能用原来的意思,打火机就改别的词了:“一打就着”。

我和苏秀老师一块儿导演过一部电视剧《快乐家庭》。是讲一个年轻的爸爸和他的两个好朋友的故事。其中有一集,里边年轻爸爸的一个好朋友去参加脱口秀,上场之前,因为是第一次,紧张。这个年轻的爸爸就带着自己的二女儿去给他助威。临上场之前,年轻的爸爸拍了他好朋友一下,说:“打断你的腿!”谁懂?中国人谁懂?什么意思呢?美国的俚语里边,“打断你的腿”就是叫你“好好干”的意思。如果没有其他的词的话,翻完就完了。

可是下边还有词。那个小姑娘就问:“爸爸,干嘛要打断他的腿?”他爸爸就给她解释了:“我这是让他好好干的意思。”小姑娘领会了,马上接过词说:“叔叔,那我再抠出你俩眼珠子!”

当然了,美国没有抠出眼珠子这回事,她的意思就是要加倍祝贺他:既然爸爸打断你的腿是祝贺你,那么我抠出你眼珠子就是加倍祝贺你。如果我们前面说:“你好好干”,下边怎么接?那么如果我们说“打断你的腿”,中国人根本不懂,这下边词也没法接。

陈叙一花了两天时间,我们出了好多点子,都不合适。“有了,有了!”他说:“我给他改了。”不说打断你的腿,说‘好好露一手’。”这是中国人的话,对吧?叫他好好露一手,那个女孩就说:“爸爸,什么叫露一手?”

这女孩可以不懂什么叫露一手,爸爸说:“那是让他好好干的意思。”接着女孩说:“那叔叔您再露条腿!”这不是原来那些词,但完全是原来的意思。你说这种精彩的东西,要是不好好去翻,不把心思全花在上面,这戏能好看吗?

“耳感”也很重要。当年配音,台词都烂熟于胸,而且面对镜头配音。有个美国电影,电影里一个老太太与卖圣诞树的人有对话,但老太太究竟是多大年纪,翻译本里没有说明,但我听原版声音,以及看镜头就可以掌握诸多信息:一个是年龄感;另一个是情绪:比如是带着笑,还是发火说话……不知道这些,所谓配音,就可能因为搭不上而产生了脱离感。这就是“耳感”,很微妙,稍不注意就可能制造了距离。

距离有种种,与现实,与艺术,与速度……

在“快快快,谈什么艺术”的背景下,我却用声音追逐梦想……

徐芳:您在话剧《万尼亚舅舅》中扮演了老保姆,虽是一个配角,但记得有评价说,“您只要在台上15分钟,那15分钟的舞台就属于您了……”

在排练时,您还记录了导演的部分阐述,有一段觉得尤其代表导演对契诃夫戏剧的理解:“莎士比亚的戏是感情分层的,契诃夫却是混合的。莎氏写戏是有个中心的;契诃夫却是混在一起,是多声部的。他的戏里每个人都重要,像各种乐器汇集一起,这就需要有人来组合、调整。莎氏的戏,只要主角的戏好就好看;而契诃夫的戏,若只有一个角色演得好,戏就太没意思了。契诃夫为了一个情节,会安排许多情节,像一片草里藏着一朵花,也像露出水面的冰山一角很小,而水里的部分很大;火山冒出的火很少,里面却在翻腾。”

而我感觉您对俄罗斯文学的了解,还不仅限于这一座契诃夫的“冰山”,再比如对托尔斯泰,对普希金等都是耳熟能详,甚至可以认为您有“俄罗斯情节”吧?

曹雷:是的,某种意义上,可以这么认为。中学时期(上世纪五十年代中),正是前苏联当代文学作品和俄罗斯经典文学名著被大量翻译出版到我国的时期,我从看《卓娅和舒拉的故事》《古丽雅的道路》《普通一兵》《勇敢》等作品开始,阅读了很多俄罗斯的名著,包括托尔斯泰、普希金、屠格涅夫、巴乌斯托夫斯基等作家的作品。

《战争与和平》是其中的一部,却是我很晚才敢接触的一部。在这部皇皇巨著面前,我好几次望而却步。当我终于有勇气将它借来第一次翻阅的时候,因为历史知识不够,我对“战争”部分一点不感兴趣,只是粗粗掠过,只看“和平”。直到看第三遍的时候,因为结合学校的历史课,有了一些世界历史知识,才认真看起“战争”部分来了。后来,还因为听了柴可夫斯基的《一八一二年序曲》又看了一遍。

我18岁生日那天,父亲送我的生日礼物就是一部精装本的《战争与和平》。那是高植译的版本,我看了不止一遍。以后我念中学的弟弟景行又看,后来还借给他的中学同学看。不料“文革”风云起,那位同学家中被抄,这些名著都被悉数抄走,我那本生日礼物也在被抄之列,至今不知下落。

“文革”后,中外文学名著又在书店里开售。那一天,闻风而来的购书者在书店门口排起了长队,围着那小小的街区绕了好几圈。我跟着排了几小时的队,把被毁的书尽可能都买回来。买回的书中少不了《战争与和平》,不过那是平装本,译者是刘辽逸。

看了多遍小说,小说中的人物已经在我想象中栩栩如生,后来有机会看了一次美国拍摄的《战争与和平》,很是失望。尽管那几位主要演员,如饰演娜塔莎的奥黛丽·赫本,饰演皮埃尔的亨利·方达等都是我喜爱的演员,但是这部电影我并不喜欢。美国人像我第一次看这部小说那样,只注重“和平”——也就是爱情线,而对书中所反映的厚重的历史一点不关心,整部影片也就没什么分量,让没看过小说的人以为这只是一部言情小说。人物也没什么俄国味。

1987年,我在上译厂工作时,央视送来了一部苏联拍摄于上世纪六十年代的影片《战争与和平》,要求我厂译制。哦,这才是真正的《战争与和平》!——这是我看完影片后的第一感想。

这影片的拍摄是花了大本钱的,据说耗资5亿6千美元。那时前苏联还没解体,以国家的财力来支持拍摄,战争场面的拍摄动员了约万名红军士兵。导演兼编剧之一谢尔盖·邦达尔丘克(也是主演之一,饰皮埃尔)是中国观众熟悉的演员。这部片子问世后,获得了当年莫斯科国际电影节的大奖,后又获得了1969年美国奥斯卡最佳外语片奖。

厂里把这部影片的译制导演工作交给了我,我当时是诚惶诚恐,尽全力投入。影片台词本的译者是央视请的,剧本翻译好后与影片同时交到我厂。但是,这个译本并不能马上拿来配音,因为译好的台词和影片角色说话的口型长短并不相符,我必须数着影片里演员说的对白的口型,把译本里的台词逐句重新整理修改,做出一个“口型本”,才能交给演员去配。

这是我们译制配音工作必要的一道工序,我们叫做“初对”。因为要根据影片演员口型、语速、节奏重新组织台词,但是这台词又必须准确表达作品的原意,这道工序一般是需要译制导演和剧本译者一起完成的,但是这部片子的译者在北京,所以“初对”只能由我独自来做。

我在做口型本的时候,丝毫不敢大意,更不能随意发挥。为了使口型本的对白不偏离小说原意,我一面数着每句台词的口型,一面把高植、刘辽逸的不同译本和央视送来的台词译本一起对照着逐句修改。而这部影片的口型本,我足足做了一个半月!

在选择配音演员上,我觉得一是要选符合影片角色声音和气质的演员,还要符合小说里对人物的描写,很费了一番功夫。有的角色在配音工作进行到一半时,为了更符合小说的要求,还进行了演员更换。如:炮兵大尉图申这个人物,小说中描写他的嗓音很特别,在营地上,安德烈老远听出了他的声音,就走进了他所在的帐篷。

影片里还有这么一场戏,但对白中并没有专门谈到图申的嗓音,开始我也没有太在意,选的演员声音并没有太大特点。后来记起了小说中的描写,尽管影片中这个人物的戏不多,我还是另换了一位声音识别度较高的演员,重配了图申这个人物。

还有为娜塔莎的弟弟别佳配音的演员,开始我用了厂里最年轻的男演员来配,但是这位演员已是成年人的声音了,而小说中这是个未成年的少年,一腔热情为保卫祖国上了前线,第一场战役中就牺牲了,全家人十分悲痛。我觉得应该让观众也为这孩子的死感到悲伤。于是我另选了一个中学生来重配了这个角色的戏,让他稚嫩的声音在观众心里留下印象,激起观众痛惜的感情。

本来安德烈这个人物,我是想选用《希茜公主》中为弗朗茨皇帝配音的施融来配的,他的音质清亮,纯正,显得高贵。可是刚好那段时间,施融去了美国念书,就改选了杨成纯。而杨成纯声音中多了一种“冷峻”的色调,而且显得成熟,倒是很符合安德烈性格中这一面的色彩,播映后很得观众的认可。

我知道这部影片人物众多,小说中写到的有五百多人,电影里大大小小也有一百多人,我厂所有演员一定都要参加此片的配音,而且有的演员还可能兼配其他角色。但我没有时间在配音时向所有演员一个个讲述影片故事和所配的人物小传。

因此,在我一开始做口型本时就要求演员们尽可能去买或去借阅此书,争取在进入配音前看一遍。我们配这部片子的时候虽说离“文革”结束已有近十年,但很多年轻的演员并没有看过这部小说,有的演员到电影局图书馆去借这部书,借来时书还被绳子捆着,说明“文革”开始到我们配音时的近二十年中,这部书竟还没人借阅过。

这时,我得知翻译家草婴先生正在重译这部小说,我就登门请他来厂,给全体演员做一次讲座,讲述关于作者托尔斯泰和他的人生观、小说的历史背景、小说在世界文学史上的地位、小说中主要人物的思想和性格特色等等。让演员在配音前,对影片及人物所处的时代有个基本了解。

考虑到我厂演员有限,我还邀请了厂外的多位有配音经验的演员加盟。有上影厂的老演员林彬等,还有经常为上海电视台译制部的国外电视剧配音的演员张欢等。旁白的配音我特请了孙道临老师。

现在回头再看一遍这部译制后的巨片,再回想一下当时我们的条件,可以说我和演员们都已经尽力了。我不知道现在的年轻读者是不是熟悉《战争与和平》这部在世界文学史上都是不可或缺的著作,我想,看看这部影片,对了解这本书,对了解托尔斯泰,对了解俄罗斯文学和了解俄罗斯,都是有帮助的。

因为熟悉,所以就能入戏,甚至会觉得没有任何的隔膜感。而对于一个演员和导演来说,内外兼修,这是一个比较漫长与辛苦的过程,所有的感觉,都是需要积累积累,再积累的。

【嘉宾介绍】曹雷,现为上海文史馆馆员,曾任上海戏剧学院教师、上海电影制片厂演员、上海电影译制厂一级配音演员兼导演。擅长表演、影视配音、译制导演。主演过电影 《金沙江畔》《年青的一代》,话剧《清宫外史》《情书》等。先后主配或任译制导演的影片有 《非凡的艾玛》、《爱德华大夫》等。出版有《随影而行》《随音而行》等书籍。曾获得白玉兰戏剧艺术奖和佐临戏剧艺术奖;多次获文化部、国家广播电影电视部及上海市颁发的优秀译制片等奖项。

(责任编辑:admin) |

织梦二维码生成器

------分隔线----------------------------