|

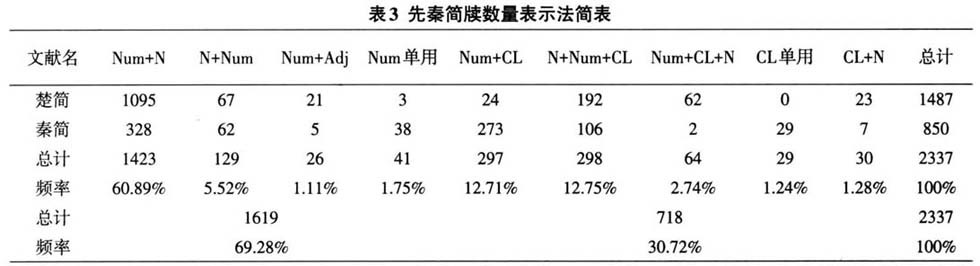

对以上用例的理解,学界多有争议:有人认为“介”和“个”是“单独”之义,是形容词;“匹”,按朱骏声《说文通训定声》当为误字;“脟”,也可能是“肉”的修饰语,“脟肉”指割下来的肉。以上均非量词。出土文献具有传世文献无可比拟的真实性,从出土的简帛文献来看这一时期“Num+CL+N”结构的产生及量词系统的确立,是没有疑问的。考察目前已公布的14批战国楚简和6批秦简,共有物量表示法2 337例,量词85个,其物量称数构式情况如下:  秦简中“Num+CL+N”结构仅有2例,楚简中则达到62例之多。秦简2例中,量词一为描绘性量词,一为度量衡量词。楚简62例中,度量衡单位仅1例,容器单位7例,其余54例均为自然量词。如: 三匹驹骝。(《曾侯乙墓简》179) 裘定驭左殿:三真楚甲。(《曾侯乙墓简》127) 旅公三乘路车。(《曾侯乙墓简》119) 一两丝纴屦。(《信阳楚简·遣策》2) 数量结构和名词之间也可以插入助词“之”,如《上博简·容成氏》44:“是乎作为九成之台。”可见,早在战国时期“Num+CL+N”结构就已经产生并获得初步发展,标志着汉语量词系统的初步建立[27]。 (3)名量词使用频率大大增加,但地域发展不平衡。从表5看,先秦简牍文献中使用量词的用例达到718例,占30.72%,量词在数量表示法中的地位已经确立。另一方面,典型的“Num+CL+N”结构率先在楚简中大量出现,体现出楚、秦两地量词发展的不平衡。 (4)动量词系统的萌芽。无论从出土文献还是传世文献看,先秦时期典型的动量词还没有产生,但在秦简中已经开始萌芽,有“步”“课”两个,如: 已龋方:见东陈垣,禹步三步。(《周家台秦简·病方及其他》326) 今课县、都官公服牛各一课。(《睡虎地秦简·秦律十八种·厩苑律》19) 虽然其动词性仍很强,但动量词正是在这样的语法框架中开始其语法化进程的。 (责任编辑:admin) |