|

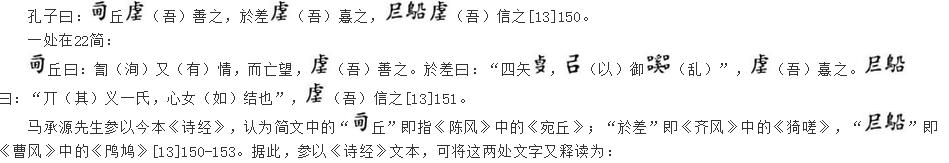

一、《宛丘》诗旨众说举要 《诗经•陈风•宛丘》的主旨,迄今主要有四类观点。 (一)讽刺时事类。这类观点按申说重点不同可分四种: 1.认为此诗讽刺陈国统治者游荡无度。此说出自《毛诗序》:“《宛丘》,刺幽公也。淫荒昏乱游荡无度焉。”[1]376认为此诗为刺陈幽公而作。后由此引申出四说:(1)陈人讥其大夫说。此说源于《毛传》:“子,大夫也。”[1]376成于丰坊《诗说》:“陈人讥其大夫之诗。”[2]14册,P135(2)刺陈国君主说。见杨简《慈湖诗传》:“子者,陈君也。……陈君虽游荡而慈惠于人有情,……但无望尔。”[3]107号盘,1231号书,卷九(3)刺陈公子佗说。见曹学佺《诗经剖疑》:“《春秋》书蔡人杀陈佗,《穀梁》曰:‘其曰陈佗,何也?匹夫行,故匹夫称之也。陈君好猎,淫于蔡,蔡不知其为陈君也,而杀之。’篇中有情无望,亦足见其为匹夫行矣。”[4]60册,P69(4)刺陈国君臣游荡无度说。见方玉润《诗经原始》:“刺上位游荡无度也……此必陈君与其臣下不务政治,相与游乐,君击鼓而臣舞翿,无冬无夏,威仪尽失。故过宛丘下者,相与指而诮。”[5]281 2.认为此诗刺游荡之人。此说出自朱熹《诗集经传》:“子指游荡之人也。……国人见此人常游荡于宛丘之上,故叙其事以刺之。”[7]54 3.认为此诗是“泛刺之诗”。此说出自万时华《诗经偶笺》:“今以为泛刺之诗。”[4]61册,P184 4.认为此诗讽刺女巫。此说出自高亨先生《诗经今注》:“陈国巫风盛行。这是一篇讽刺女巫的诗。”[8]176 (二)反映风俗类。这类观点按申说重点不同又分两种: 1.认为此诗反映了陈国的巫风习俗。此说出自《汉书•地理志》:“陈本太昊之虚,周武王封舜后妫满于陈,是为胡公,妻以元女大姬。妇人尊贵,好祭祀,用史巫,故其俗巫鬼。《陈诗》曰:‘坎其击鼓,宛丘之下,亡冬亡夏,值其鹭羽。’……此其风也。”[6]1653又《汉书•匡衡传》引匡衡语:“陈夫人好巫,而民淫祀。”张晏注云:“胡公夫人,武王之女大姬,无子,好祭鬼神,鼓舞而祀,故其《诗》云:‘坎其击鼓,宛丘之下,无冬无夏,值其鹭羽。’”[6]3335、3336 2.认为此诗讽刺陈国巫风习俗。此说出自郝懿行《诗问》引瑞玉曰:“刺巫风也。士大夫延巫觋,恒舞酣歌于盛会之地,是谓巫风尔。”[4]65册,P242又见于王鸿绪等《钦定诗经传说汇纂》引邹泉曰“此诗见习俗之敝,而诗人刺之。”[3]108号盘,1259号书,卷八此观点实由第二种观点引发而出,故列于此。 (三)乐舞诗类。这类观点按申说重点不同亦分两种: 1.认为此诗刺时人不知音。此说见牟庭《诗切》:“刺时人不知音也。”[2]31册,P303。 2.认为此诗是吟咏男女歌舞聚会的奏舞乐章。此说出自尹继美《诗管见》:“《宛丘》、《东门之粉》,皆咏男女聚会歌舞事,盖奏舞之乐章也。晋、宋、齐、梁《白纻舞曲》,其辞并类此。”[4]74册,P49 (四)男女恋歌类。这类观点按申说重点不同亦可分两种: 1.认为此诗是男恋女的情诗。此说出自余冠英先生《诗经选》:“这篇也是情诗。男子词。诗人倾诉他对于彼女的爱慕,并描写她的跳舞。……彼女一年四季都在跳舞,似是以歌舞祭神为专业的巫女。”[9]136 2.认为此诗表现了“发乎情,止乎礼义”的情爱观。此说出自晁福林先生《孔子与〈宛丘〉——兼论周代巫觋地位的变化与巫女不嫁之俗》:“《宛丘》一诗所写的主人公是一位巫女,一位男子为她迭宕起伏、婀娜多姿的舞蹈所倾倒,与之相爱生情,但迫于客观条件,两人无法结合为婚姻,这一对男女不得不采取冷静态度……依照儒家‘发乎情,止乎礼义’的情爱观,孔子既赞赏巫女对于爱情的执着,又称赞他们止乎礼义的做法。”[10]52 以上四类观点,自不可能都符合诗歌实际,有待一一辨析。 二、《宛丘》主旨众说剖析 考察以上四类观点各自的解读内容,不难发现其分歧的关键,就在于对诗中个别字及诗文本内在逻辑关系的理解有所不同。 首先看第一类观点。 这类观点出现最早,历代支持者也最多。持这类观点者把《宛丘》视为讽刺诗,但对诗人讽刺的对象——“子”的理解不尽一致。 以《毛诗序》为代表的认为《宛丘》为讽刺陈国统治者游荡无度的观点者,或以“子”指陈幽公(《毛诗序》),或以“子”指陈国大夫(《毛传》),或以“子”泛指陈国君主(杨简《慈湖诗传》),或以“子”指陈公子佗(曹学佺《诗经剖疑》),或以“子”泛指陈国君臣(方玉润《诗经原始》),但他们都有一个共同点,即认为“子”指陈国的在上位者。也就是说,他们通过对“子”这个字的解释,认定了诗人讽刺对象的身份地位,由此把此诗与陈国的时政勾连起来了。但这一观点无法找到史料支持,于是,在政教说诗的诗学传统影响下,朱熹、万时华、高亨先生另辟思路,对“子”作出了其他解释。 朱熹认为“子指游荡之人”,未确定“子”的身份地位。在无史料支持的情况下,这一解释较为圆通。万时华以《宛丘》“为泛刺之诗”,实秉承朱熹思路而来,然其对所刺对象的认定更显模糊。 高亨先生认为“子,指女巫”[8]176,故以《宛丘》为讽刺女巫之歌。 这类观点把《宛丘》视为讽刺诗,还缘于其对诗中“汤”与“望”二字的解释。 对于“汤”,《毛传》云:“汤,荡也。”《郑笺》解释:“游荡无所不为。”[1]376申培《鲁诗故》把“汤”写作“荡”,并释云:“荡荡,无思虑貌也。”①无论是释“汤”为“游荡无所不为”还是“荡荡,无思虑貌”,都以此字蕴含着贬斥意味。持这类观点者,除高亨先生外,皆从此训释。 对于“望”,《郑笺》释为“观望”,认为“而无望兮”意思是“其威仪无可观望而则效”[1]376,即是通过“望”字的训释对“子”的行为进行了道德评判。之后,朱熹《诗经集传》云:“望,人所瞻望也。”[7]54杨简《慈湖诗传》云:“望,谓誉望。”[3]107号盘,1231号书,卷九庄有可《毛诗说》云:“望,闻望也。”[4]64册,P479意思其实都一样,都认为“望”寄托了诗人对“子之汤”的行为的道德评价,有讥讽之意。 高亨先生虽对“汤”字的训释与《毛传》、《郑笺》等不同,他认为“汤,读为荡,摇摆,形容舞姿。”但其训“望”字云:“即德望、威望、名望之望。为人所敬仰,叫做望。”[8]176则仍从《郑笺》训释,把此诗视为一首讽刺诗。 其次看第二类观点。 这类观点视《宛丘》为风俗诗,出现亦较早。最早表明此观点的班固是在发掘陈国风俗特点之际,认为《宛丘》第二章描写了陈国人一年四季击鼓值羽、歌舞于宛丘的情景,反映了陈国自大姬以来的巫风习俗。在此,班固重在客观陈述,并未表明对诗中歌舞者的褒贬态度。 郝懿行《诗问》引瑞玉之语和王鸿绪等《钦定诗经传说汇纂》引邹泉之语,皆以《宛丘》为讽刺陈国巫风习俗,此观点虽是受班固启发而来,但它除关注到诗歌二、三章对诗中主人公歌舞情景的描述外,还注意到第一章的文本意义,因此得出了不同的结论。 这类观点由于把《宛丘》主旨与陈国的历史文化背景结合起来,故影响也较大。 再看第三类观点。 牟庭《诗切》以《宛丘》为刺时人不知音,主要是着眼于此诗首章的阐释: 子,谓善歌舞者。……汤,荡,古音同,通用。……古语谓和平曰汤。今俗亦有此语。“子之汤兮”,言子之歌舞荡荡然,和平之雅音也。……有情,言歌舞之妙曲有余情也。……无望,谓人不好之,无来望者[2]31册,P301-302。 以上引文可见,牟庭之所以认为此诗与音乐有关,是因他把诗歌首句的“子”释为“善歌舞者”,并认为“汤”有“和平”之意,由此对诗歌首句的意思作了引申:写“子之歌舞荡荡然,和平之雅音也。”至于为何视《宛丘》为讽刺诗,则是因他把“无望”释为:“子”虽奏出和平雅音,却“人不好之,无来望者”。这样的解读虽新颖,却不免过于求曲求深。尹继美《诗管见》把《宛丘》视为吟咏男女歌舞聚会的奏舞乐章,乃沿袭牟庭思路,故不免犯了与牟庭一样的毛病。正因如此,这类观点在后世影响不大。 最后看第四类观点。 余冠英先生《诗经选》首次把《宛丘》视为情诗。其《诗经选》提出:“‘子’,指那在宛丘跳舞的女子。……汤荡古通用。荡是摇摆,形容舞姿。”并认为“彼女一年四季都在跳舞,似是以歌舞祭神为专业的女巫。”[9]136这一观点提出后,得到了当代不少学者的支持。如郝志达先生云:“《宛丘》是一首地方色彩浓厚、洋溢着民间习俗的情诗。写诗人倾吐他对一位善于歌舞的女巫的爱慕。”[11]505程俊英先生、蒋见元先生也认为“余说为胜。”[12]363由于后文剖析《宛丘》主旨时还将涉及余先生论据的分析,此不赘述。 晁福林先生的观点,实际是在余先生观点的基础上提出来的。他认为《宛丘》表达了“发乎情,止乎礼义”的情爱观,主要是因为“上博简《诗论》为我们重新认识《宛丘》一诗的主旨提供了契机。概括言之,可以肯定简文直接为我们揭示了这样两个方面的内容:一是表明孔子对于《宛丘》全诗的赞许;二,表明孔子特别赞赏《宛丘》诗中的‘洵有情兮,而无望兮’两句。这是孔子称赞《宛丘》全诗的主要原因所在。”[10]53在此,晁先生借上博简《诗论》来论证《宛丘》主旨,似可为《宛丘》恋歌说提供有力支持,然而,以上博简作为讨论《宛丘》主旨的重要论据是否可靠,还需看上博简《诗论》究竟是怎样说的。上博简涉及《宛丘》的有两处。一处在21简:  孔子曰:《宛丘》吾善之,《猗嗟》吾喜之,《鸤鸠》吾信之。 《宛丘》曰:“洵有情,而亡望。”吾善之。《猗嗟》曰:“四矢反,以御乱”,吾喜之。《鸤鸠》曰:“其仪一氏兮,心如结也”,吾信之。 晁先生正是根据上引释文来讨论《宛丘》主旨的。而上引释文虽出自两支竹简,却可相互参读。21简中,孔子做出了“《宛丘》吾善之”的判断;22简中,则具体解释了孔子以《宛丘》为善的原因,是因诗云:“洵有情,而亡望。”这种解读显然不是对《宛丘》全诗的概括,而只是就其中两句发表看法,是流行于春秋时期“赋诗断章,余取所求”[14]94的赋诗方法的具体运用。至于孔子为何以此二句为善,由同简中其对《猗嗟》、《鸤鸠》的评论可以推知。其赞《猗嗟》“四矢反,以御乱”,只关注此二句象征的能捍御四方之乱的射礼威仪;其赞《鸤鸠》“其仪一氏兮,心如结也”,亦只关注此二句表现出的精诚专一的美德。这些评论,显然都是着眼于政教角度。由简文呈现出的上下逻辑关系推论,孔子赞“洵有情,而亡望”,同样也会从政教角度出发来评价此诗,而非从男女私情角度。而以《毛诗序》为代表的观点,就是从政教角度出发得出此诗为讽刺统治者的结论,其表面看似与上博简有异,实则本质相同。因此,仅凭上博简《诗论》中记有孔子“《宛丘》吾善之”的话,就认为孔子“实质上是肯定了巫女与男子的爱情”[10]55, 有欠稳妥。②更何况上博简《诗论》只是断章取义评价《宛丘》,并非是对《宛丘》主旨的完整解读。 以上剖析可见,由于历代对《宛丘》解读的角度不同,对“子”、“汤”、“望”等关键字以及诗文本内在逻辑关系的理解不同,所以对《宛丘》主旨的理解也不同。 三、《宛丘》的主旨 因史料缺载,今已无法寻觅《宛丘》作者的具体身份和此诗创作的具体情境,但根据《宛丘》产生的历史文化背景、诗文本的内在逻辑关系,还是应该能够探寻出贴近此诗本义的主旨的。 首先看《宛丘》产生的历史文化背景。 一篇作品的产生,往往由众多因素的合力共同促成。其中,作品产生的历史文化背景,为作品的产生提供了艺术经验、创作素材、创作思想等方面的重要条件。《宛丘》的产生,就与陈国特殊的历史文化背景有密切关系。 据《左传》、《国语》、《史记》等史料记载,陈为舜帝后代,武王克商后封。根据《史记•货殖列传》:“陈在楚夏之交,通鱼盐之货,其民多贾。”参以司马贞《正义》:“言陈南则楚,西及北则夏,故云‘楚夏之交’。”[15]3267知陈处于中原与楚的交汇地,交通较便利,商业较繁荣。关于陈国的历史文化背景,《汉书•地理志》、郑玄《诗谱》皆有较详说明: 《汉书•地理志》:“陈国,今淮阳之地。陈本太昊之虚,周武王封舜后妫满于陈,是为胡公,妻以元女大姬。妇人尊贵,好祭祀,用史巫,故其俗巫鬼。《陈诗》曰:‘坎其击鼓,宛丘之下,亡冬亡夏,值其鹭羽。’又曰:‘东门之枌,宛丘之栩,子仲之子,婆娑其下。’此其风也。”[6]1653 郑《诗谱》:“陈者,大皞虙戏氏之墟,帝舜之胄,有虞阏父者,为周武王陶正,武王赖其利器用,与其神明之后,封其子妫满于陈,都于宛丘之侧,是曰陈胡公,以备三恪,妻以元女大姬。其封域在禹贡豫州之东,其地广平,无名山大泽,西望外方,东不及明猪。大姬无子,好巫觋祷祈鬼神歌舞之乐,民俗化而为之。”[1]375 由上引材料可知,陈国历史文化的一个重要特征就是巫风盛行,其源头可追溯到陈国最早的封君胡公之妻、武王大女儿——大姬那里。大姬因无子,企图借助巫觋歌舞祭祀,求得鬼神福佑。这一个人行为,因大姬特殊的政治地位,造成了上行下效的结果,导致陈国巫风盛行。既然自大姬以来的巫风习俗是与歌舞祭祀连在一起的,那么,它必然会促进反映这种习俗的诗歌的产生。 在此,不妨参考《楚辞•九歌》的创作情况加以考察。朱熹《楚辞集注》云: 《九歌》者,屈原之所作也。昔楚南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必使巫觋作乐,歌舞以娱神。蛮荆陋俗,词既鄙俚,而其阴阳人鬼之间,又或不能无亵慢淫荒之杂。原既放逐,见而感之,故颇为更定其词,去其泰甚[16]31。 这可谓是对《九歌》产生做了很好的说明:楚国沅湘之间歌舞娱神的巫风盛行,负责祀神的巫觋往往作歌以配合祀神仪式,然民间巫觋所作的乐歌是“鄙俚”而参有“亵慢淫荒之杂”的。屈原行至沅、湘之间,为这些乐歌“更定其词”,于是产生了《九歌》。可以说,《九歌》乃是楚国巫风习俗影响下的产物,其中有民间巫觋的原创,更有优秀诗人的再创作。同样道理,《陈风》中的《宛丘》、《东门之粉》等诗歌实际也是陈国巫风习俗影响下的产物。无论这些诗歌是否经过优秀诗人的润色,都可以得出这样的结论:陈国歌舞盛行的巫风习俗,是包括《宛丘》在内的《陈风》赖以产生的重要历史文化基础。 其次,看《宛丘》文本的内在逻辑关系。 考察《宛丘》主旨,还需在正确理解诗文本基础上,通过诗文本的内在逻辑来看其本义,归纳其主旨。 《宛丘》云: 子之汤兮,宛丘之上兮。洵有情兮,而无望兮。 坎其击鼓,宛丘之下。无冬无夏,值其鹭羽。 坎其击缶,宛丘之道。无冬无夏,值其鹭枌[1]376。 从字面上看,诗分三章,叙述了“子”在“宛丘”的表现:手持鹭羽、鹭翿,无冬无夏地在宛丘击鼓、击缶。整首诗有人物,有时间,有地点,有行动描写,诚如朱熹所说,三章皆为“赋也”,[7]54明显是一首以写人为主、重在叙事的诗歌。那么,诗人究竟通过写“子”的舞蹈活动赋了何事呢?要明了这一点,则应先弄清“子”、“汤”、“望”这三个关键字的涵义。 子:由诗歌二、三章的叙事不难看出,诗中的主人公“子”是一位无论冬夏,常在宛丘跳舞之人。那么,“子”究竟是谁?《毛诗序》、《毛传》等认为“子”或指幽公、或指大夫,都不免拘泥,因找不到直接材料证明此诗与陈国上层贵族有关系。高亨先生等训“子”为女巫,但未有论证,而先秦时期男、女皆可称“子”,故不宜仅凭“子”终日舞蹈于宛丘就认定其为女巫。认为“子”指女巫的晁福林先生则为证明其观点提出了两条理由: 一是《春官•宗伯•司巫》载“司巫掌群巫之政令。若国大旱,则帅巫而舞雩。……男巫掌望祀望衍,授号,旁招以茅。冬堂赠,无方无筭。春招弭,以除疾病。王吊,则与祝前。女巫掌岁时拔除衅浴,旱暵则舞雩”。男巫不如女巫那样有“舞”之事。可见巫舞应当是女巫所为。二是用“汤(荡)”描写其舞姿,荡,本作“盪”,指摇动、摆动,形容舞者跌宕起伏、婀娜多姿,而非指男子的阳刚之气。就以上两方面原因看,以诗中的“子”为女巫较为合适[10]53。 然而,这两条理由是有纰漏的。先看第一条理由。晁先生所引《周礼》的记载只能证明女巫负责在大旱时的求雨仪式上跳巫舞,而未能证明所有巫舞皆由女巫负责。而《宛丘》中的“子”是“无冬无夏”舞于宛丘,没有节候的限制。也就是说,其舞蹈目的并非一定为了求雨。据《周礼•地官司徒•舞师》载:“舞师掌教兵舞,帅而舞山川之祭祀;教帗舞,帅而舞社稷之祭祀;教羽舞,帅而舞四方之祭祀;教皇舞,帅而舞旱暵之事。”[17]721可知周代舞蹈种类较多,不只旱暵时雩祭求雨才用舞蹈。据郑玄《周礼注》:“羽,析白羽为之,形如帗也。四方之祭祀,谓四望也。”[17]721参以《周礼•春官•宗伯•司巫》:“男巫掌望祀望衍,授号,旁招以茅。”郑玄《周礼注》引杜子春云:“望衍,谓衍祭也。授号,以所祭之名号授之。旁招以茅,招四方之所望祭者。”[17]816可知男巫所掌的四望之祀也有用舞蹈的,巫舞并非女巫专利。因此,以“子”为女巫的这条理由不能成立。再看第二理由。既然男、女巫皆有舞,又焉能遽断男巫之舞没有摇摆动作呢?故这条理由亦缺乏说服力。 由于无法确定“子”的具体身份地位,根据诗文本对“子”舞蹈行动的描写,笔者认为,“子”指游荡于宛丘上的善歌舞者。 汤:《鲁诗》作“荡”,《毛传》亦训“汤”为“荡”。那么,“汤”究竟是“游荡”、“荡荡,无思虑貌”、是“和平之雅音”、是“飘摇动宕”、抑或是“摇摆,形容舞姿”?还是先看看《诗经》中“荡”字的用例吧。 《诗经》除《宛丘》外,使用“荡”字的还有《齐风》之《南山》、《载驱》和《大雅•荡》等三篇。《南山》、《载驱》中云:“鲁道有荡”,《毛传》云:“荡,平易也。”[1]352知此“荡”形容道路平坦;《荡》:“荡荡上帝”,《郑笺》云:“荡荡,法度废坏之貌。”[1](P552)知此“荡”形容统治者无法度之貌。 除《诗经》外,先秦典籍中的“荡”还主要有几种用例:如《荀子•荣辱》:“荡悍者常危害”,意为“放纵”;《易•系辞上》:“八卦相荡”,意为“推荡”;《左传》僖公三年:“齐侯与蔡姬乘舟于囿,荡公”,意为“摇动、摇荡”;《庄子•人间世》:“且若亦知夫德之所荡,而知之所为出乎哉?德荡乎名,知出乎争。”意为“流荡”。 由“荡”字在《诗经》其它诗歌及先秦其它典籍中的用例不难发现,涉及人之“荡”者,多含道德评价的意味,未见以“荡”形容舞姿摇摆或音乐平和的用例。然而,结合《宛丘》二三章对“子”在宛丘上击鼓、击缶、手持羽舞道具的行为描写,不能排除这里的“荡”有形容舞姿摇摆之意,是形容词。但是,以“子”“无冬无夏”舞于宛丘观之,把此“荡”释为“游荡”,有无节制、不合法度之意,是动词,其义与《大雅•荡》中的“荡”一样,都蕴含着作者对“子”的道德评价,更能说得通。 望:“望”字在《诗经》中用例较多,有远看之意,如《卫风•河广》:“谁谓宋远,跂予望之。”有仰望、敬仰之意,如《小雅•都人士》:“行归于周,万民所望。”有美好威仪之意,如《大雅•卷阿》:“颙颙卬卬,如圭如璋,令闻令望。”那么,《宛丘》中的“望”究竟何意?还需联系此诗上下文的意思来考察。 郑玄、朱熹、高亨等之所以把“望”释为人所瞻望、人所敬仰等义,是因他们在阐释此诗首章时,把每一句的主语都看作是“子”。故他们解释“洵有情兮,而无望兮”时,基本上都认为“子”之“汤”确实有情,但诗人通过用“而”字作转折,表达了对“子之汤”行为的道德否定。辅广《诗童子问》释此二句云:“游荡以为乐,情也;威仪之可望,礼也。溺于情者,必不足于礼,故诗人讥之。”[3]107号盘,1236号书,卷三就很有代表性。 余冠英等先生之所以把“望”释为“希望”,进而把此诗视为恋情诗,是因其释此诗首章时,把前二句主语看作是“子”,后二句主语则看作是诗人本人。由此解释“洵有情兮,而无望兮”二句云:“诗人自谓对彼女有情而不敢抱任何希望。”[9]136并翻译道:“我的情意啊深长,却把希望啊埋葬。”[9]137如此解读,就把郑玄等人赋予“望”字以道德评价的蕴义抹去,而赋予此字以单相思的情意了。 就《诗经》作品而言,一首诗中,主语发生变化,或无变化,两种情况都存在,因此,从这个角度看,“望”或作“希望”,或作“人所瞻望”,皆可通。但应注意的是,此诗后面两章明明告知,“子”的舞蹈是“无冬无夏”的。而“无冬无夏”,足见“子”的舞蹈缺乏时间观念,虽仅四字,却隐含诗人的不满之意。因此,结合诗歌上下文看,笔者认为,《宛丘》中的“望”意思接近于《诗经》中《都人士》和《卷阿》之“望”,意为“有美好威仪,令人仰望”。也就是说,“望”与“荡”一样,都蕴涵着诗人对“子”的道德评价。 弄清了“子”、“荡”、“望”三字的涵义,再来看《宛丘》文本的内在逻辑关系。纵观全诗,不难发现此诗虽短小,却结构谨严,采用了先总后分的写法。 第一章以旁观者的口吻,概述了“子”游荡于宛丘的情景,表明了诗人对“子”游荡行为的态度。整章意思分两层:开头二句“子之汤兮,宛丘之上兮”为第一层。这一开头,就把“子”游荡于宛丘的行为特别突显出来。其中用一“汤”字,隐约显露了诗人的否定态度。第二层,诗意由隐到显:“洵有情兮,而无望兮。”先肯定“子”之游荡确有情思,紧接着一个转折,认为这些活动、这些情思都是没有威仪、令人无可敬仰的。③这一转一折,明确了诗人对“子之汤”的讽刺与不满态度。 第二、三章,具体描写了“子”游荡于宛丘的活动,揭示诗人不满之因,对第一章起着补充说明的作用。此两章前二句,分别写“子”击鼓于“宛丘之下”、击缶于“宛丘之道”, 这在结构上与首章“宛丘之上”形成呼应,有力说明了“子”终日耽于宛丘的情景。后二句,“无冬无夏,值其鹭羽”、“无冬无夏,值其鹭翿。”写了“子”不分冬夏寒暑,皆执羽舞道具舞于宛丘的情景,在结构上又与首章“子之荡兮”形成照应,说明其“荡”之无节。 那么,“子”为何终日耽于宛丘呢?参以《陈风》第二首《东门之枌》:“东门之枌,宛丘之栩。子仲之子,婆娑其下”,可以见出宛丘实为陈国歌舞聚会之地。《宛丘》中的“子”痴迷于歌舞,实际上正是巫风盛行下的陈国社会的一个缩影。在此值得一提的是,《东门之枌》中的“子仲之子”亦舞于宛丘,且至于“不绩其麻,市也婆娑”,但他不是“无冬无夏”,而是抽空与伊人邀约互赠信物。《宛丘》则无男女期会之描写。所以,此二诗虽都反映了陈国风俗,然具体内容、表现的情感皆不尽一致。 由前文对《宛丘》文本内在逻辑关系的分析,不难发现诗人对陈举国痴迷歌舞娱乐的现象并不赞同。故极写了“子”之歌舞,表明自己的不满之情。在此,不妨再引两则古人评价聊作补充: 万时华《诗经偶笺》:“一章无仪,二、三章无节。然首章讥其荡,下面鼓缶而舞,弥冬历夏,正其荡之实耳。”[4](61册,P184) 戴君恩《读风臆补》:“自宛丘之上、而下、而道,无地不热闹,无冬无夏,无时不热闹,直揭出一国若狂景象。”[4](58册,P215) 综上所论,本文认为,《宛丘》实际是通过描写一位痴迷歌舞者终日游荡于宛丘的情景,反映了陈国歌舞繁盛的巫风习俗,隐含着诗人对陈国歌舞无度现象的批判。《毛诗序》、朱熹等以之为讽刺诗,班固等以之为风俗诗,都是各取其一以为诗旨,以偏概全。余冠英先生等以之为恋情诗,关注到陈国巫风习俗下多恋情诗的创作现实,可备一说,但尚需有力证据。 尽管由于种种原因,很难探寻出完全符合《诗经)每一首诗歌本义的主旨,但只要科学论证,探寻出接近诗人的本义仍是有可能的。唯有在弄清诗歌主旨的前提下,才能有效地层开《诗经》研究,才能更好地继承《诗经》的优秀精华。这也是本文写作的目的所在。 [收稿日期]2009-04-05 注释: ①参见夏传才等《诗经要籍集成》第1册《鲁诗故》13页(北京:学苑出版社,2002),此下注云:“《楚辞章句•离骚章句》知此训释出自王逸《楚辞章句》”。 ②李山《诗经析读》(海口:南海出版公司,2003年)页177云:“新出土的文献《孔子诗论》中,对‘洵有情兮,而无望兮’两句特别表示了赞叹之情,谓:‘《宛丘》曰:“洵有情,而亡望。”吾善之。’诗人讥讽宛丘舞荡之人诚然有情,却无礼法,无民望,造语很工巧。此为孔子所‘善’欤。”此解释显然与晁先生不同,可参考。 ③朱熹《诗经集传》释此二句云:“言虽信有情思而可乐矣,然无威仪可瞻望也。” 【参考文献】 [1]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏.毛诗注疏[M]//阮元校刻.十三经注疏.北京:中华书局,1980. [2]夏传才等.诗经要籍集成[M].北京:学苑出版社,2002. [3]纪昀等.四库全书(文渊阁原文电子版)[M].武汉:武汉大学出版社,1998. [4]续修四库全书[M].上海:上海古籍出版社,1995. [5]方玉润.诗经原始[M].北京:中华书局,1986. [6]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962. [7]朱熹.诗经集传[M].上海:上海古籍出版社,1987. [8]高亨.诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,1980. [9]余冠英.诗经选[M].北京:人民文学出版社,1979. [10]晁福林.孔子与《宛丘》——兼论周代巫觋地位的变化与巫女不嫁之俗[J].兰州:甘肃社会科学,2005(1). [11]郝志达.国风诗旨纂解[M].天津:南开大学出版社,1990. [12]程俊英、蒋见元.诗经注析[M].北京:中华书局,1991. [13]马承源.上海博物馆藏战国楚竹书(一)[M].上海:上海古籍出版社,2001. [14]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990. [15]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982. [16]朱熹.楚辞集注[M].上海:上海古籍出版社、安徽教育出版社,2001. [17]郑玄注,贾公彦疏.周礼注疏[M]//阮元校刻.十三经注疏.北京:中华书局,1980. (责任编辑:admin) |