|

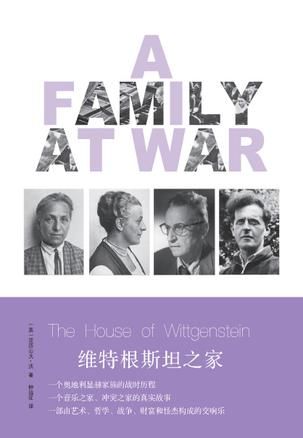

I。反哲学的运作和旨趣 在阿兰·巴丢为反哲学所下的众多定义里,最有价值的莫过于这一条:“反哲学家是觉醒者,他们迫使别的哲学家不能忘记:哲学的状况,即哲学所验证的真理,总是当下的。”他不仅严格地区分哲学与反哲学,同时也颇为谨慎地对待智者学派的侵入。这种谨慎在阿兰·巴丢将维特根斯坦列入一己的反哲学谱系里尤其如此。 一、尼采与维特根斯坦:反哲学的运作 作者借尼采与维特根斯坦这层对比(佯装地提出问题:维特根斯坦在尼采的《反基督》里发现了什么真理部分?)来解释反哲学内部的这三个相互关联的建构性运作: 1.哲学是非思想:“对哲学陈述进行语言的、逻辑的、谱系的批判;对真理范畴的消解,对哲学自我建构为理论这一企图的瓦解。” 反哲学不与哲学争论任何问题——倘若那样,它就不可避免地陷入丐词危机——因此,反哲学要做的不是别的,正是对哲学邀约其共享的那些标准的拒斥。在这一运作里,维特根斯坦明显要比尼采彻底,对后者来说,谎言尚且作为生命冲动的分析而未被完全排斥,但维特根斯坦则力图解除所有哲学的理论自负:“关于哲学问题所写的大多数命题和问题,不是假的而是无意义的。”[T.4.003] 尼采对心理学分析的重视可以进一步说明反哲学家想做什么,他在《重估一切价值》(维茨巴赫编)里有过一段精准的表述: “伟大的哲人也有这种天真无邪:他们没有意识到,他们在谈论自己;——他们认为,这涉及到‘真理’。——实际上,这涉及到他们自己。更有甚者:他们心中的巨大欲望暴露于光天化日之下,没有丝毫的羞惭之心,有的是出自基本欲望的天真无邪:——他想成为主人,在可能的情况下成为一切事物和事件的目的!哲人只是欲望表达的一种机会和可能。”(上卷,P71) 排拒邀约之后,反哲学家开始基于心理学来确定哲学的欲望。维特根斯坦在这一点做得尤其出色,由于他仅仅给予思想了一个非常狭窄的定义(“思想是具有意义的命题。”[T.4]),哲学毫无悬念地被断言为非思想。阿兰·巴丢由此认为存在着两种非思想:(1)肯定性的非思想;(2)退缩的非思想。这两种非思想对应着两种哲学:反哲学与哲学。  阿兰•巴丢 著《维特根斯坦的反哲学》,漓江出版社 2.哲学是行动,这行动立足对非思想的操练:“围绕着‘真理’的那些虚构只是外在的楚楚衣冠,是宣传和谎言。哲学是一个行动。” 对维特根斯坦来说,思想等同于科学,即以命题与理论的形式出现的可言说之物的总称(“真命题的总体就是全部自然科学”[T.4.11])。然而,科学不能表达世界的意义。因此,哲学(包括反哲学)本质上都属于非思想,它的形式不是命题与理论,而是行动(“哲学不是一种理论,而是一种行动。”[T.4.112])。哲学与反哲学由于其操练的对象不同,二者的行动也因此完全不同。 3.具体的反哲学行动是什么:“这个前所未有的行动在阐释哲学行动的损害性的同时,也摧毁了哲学行动。它毫不犹豫地克服了它。” 反哲学生来即蕴含着“本应如此”的纠正意味,其行动同样如此。反哲学行动建立的是积极的非思想(“高于科学的,默默地肯定这非思想是‘触及’实在的”),它力图超越所有思想(所有科学),从而指向不可言说之物。也就是说,它力图超越意义命题的限制去捕捉不可言说的实在。 让我们把镜头再拉近一些,以便更清楚地观察维特根斯坦反哲学的行动策略:要了解维特根斯坦的哲学动机,必须首先清楚他理想中的哲学应当是怎样的。毋宁说,它应当是对人生问题也即“世界的意义”的澄清。然而,正统的哲学却无一不阻碍着这一目的的实现:它们选择的非思想是错的,由非思想触发的行动同样是错的:它们意欲抹除可说与不可说、可思与不可思之间的界线。后者具体地表现在哲学的行动形式当中:“试图强行把非思想折叠并塞进理论命题当中”,“无意义地在理论命题中将‘人生问题’实体化”。 尼采的狄俄尼索斯精神是纵欲的(意味着个人主体的解放),所以他抵制基督教;维特根斯坦终其一生都在反抗性欲(意味着道德约束的渴望),所以他赞赏基督教。但需要注意的是,尼采抵抗的基督教与维特根斯坦赞赏的基督教并不在同一意义维度(狭义与广义的分际)。所以本质上来讲,两人都赞同一种宗教式的生活。 二、基督教与维特根斯坦:反哲学的旨趣 极端美学、伦理学、上帝、世界的意义、不可说之物这些词在维特根斯坦那里是能够同义替换的。但在这里首先需要找到一个切入点来理解诸如此类的等同,那就是自杀问题。自杀是维特根斯坦心中完全非美学的部分,既为伦理学拒斥,也不是世界的意义(而是世界的终结),是维特根斯坦藉上帝来对抗的事情。  亚历山大•沃 著《维特根斯坦之家》,漓江出版社 如果我们读过《维特根斯坦之家》这部传记,就能够清楚地看到自杀正是这个家族性格的极端表现。维特根斯坦的几位兄弟,除了库尔特1918年10月自杀于意大利前线,鲁迪也早于1904年即在柏林予以自绝。而追溯至更早的1902,汉斯在这一年失踪。战争的残酷性或许能够说明它——如赫尔梅娜透露的,她相信保罗曾和自杀非常接近,“他也许只是出于意外才依然活在世上并终于和生活达成和解”——但也仅只能解释这个问题的一半。至于我们熟悉的路德维希,自杀的阴影逼近他的次数肯定要多于这个家族中的任何一位. 阿兰·巴丢引用了维特根斯坦思索自杀的几则笔记:譬如在1917年的一本笔记中,维特根斯坦写道:“如果自杀被允许,那么一切都被允许。如果一切都不被允许,那么自杀也不被允许。这一点为理解伦理的本质带来了启迪。因为自杀,可以说是基本的罪恶。” 维特根斯坦对基督教的理解绝大部分来源于一本名为《简明福音书》的作品,它是托尔斯泰根据希腊文本对《圣经》中四部福音书所作的诠释集合。《维特根斯坦之家》一书曾提到过这个细节,即托尔斯泰理解的基督教“既非纯粹的启示,也不是一个历史阶段,只是赋予生活意义的纯正教义而已……因此,一个真正的基督徒必须仿效耶稣而行,弃绝身体的快慰,恭逊谦卑,并向着圣灵靠拢。”《简明福音书》对于理解维特根斯坦的哲学进路可谓关紧,从这个时期(一战最初的几个月)开始,“如果我们能活到有结果的那一天”(T·S·艾略特语),如果这个世界曾经承诺为我们打开通往幸福的入口,那么维特根斯坦必定坚信我们依靠的不是科学,而只能是基督教。因为从客观来说,它是最完善的美学形式,从主观而言,亦“是肯定通往幸福的唯一道路”。幸福等同于有意义,但意义是这个世界自身缺失的部分。所以,(阿兰·巴丢写道)“我们只能倚重美学的感觉(丑恶,被看作没有上帝的生活)和对可言说之物的无限澄清。” 除此以外,反哲学与科学的不同还表现在它以普遍之名宣称,“不断地被展示为存在的独特性”。这是其行动的内在性,也因此意味着一种责任。1912年,罗素这样记述有关维特根斯坦的印象:“他看待事物犹如艺术家,想创造完美的作品,否则什么都不做。”阿兰·巴丢付诸的评论是:“这不是一种幻觉,而是一种责任。” 按照作者的说法,维特根斯坦的反哲学行动包含着两个部分,但他并没有对二者的次序加以界定。首先应是对可言说之物的毫不含糊的澄清:“他坚持不懈地反复采用一套非常特殊的逻辑和数学材料,把生命的主要部分都奉献给了这一任务。因为正是此点可以触及言说。”基于此,作者意识到真正属于维特根斯坦的著作只有《逻辑哲学论》这一本书。但阿兰·巴丢同时也敏锐地指出:相比描述那些隐藏在神秘元素之下的东西,这项工作尚不足以成为行动本身。 事实的吊诡在于我们心目中理想的行动难以践行,而直接能做的又无法称之为行动。某种意义上(譬如对神性的接近)卡夫卡与维特根斯坦极其相似:“目标确有一个,道路却无一条;我们谓之路者,乃踌躇也。”(《对罪愆、苦难、希望和真正的道路的观察》) 指向不可说之物,指向世界的意义(也即上帝)的,恰恰无法藉命题的形式抵达,所以维特根斯坦从不直接面对非思想,他的整个反哲学行动轨迹本身是曲线的:惟有清晰地处理可说之物,在可说之物与不可说之物划定界线,才能期待不可说之物的自行显现(“哲学将通过清楚地表达可说的东西来指谓那不可说的东西”[T.4.115])。 II。《逻辑哲学论》的内部分析(一) 《哲学研究》在阿兰·巴丢眼中的无足轻重其实只表达了一份意见,那就是《逻辑哲学论》是无与伦比的。他将此描述成“为了使神秘元素的至高地位成为可能所做的彻底努力”,“当代稀有的尝试之一:它试图公理性地建立一种实体与世界的学问”,其中涉及“大量语法和分析推算”。 让我们单刀直入:实体是关于存在的思想,世界是关于言说的思想,维特根斯坦的本体论即是将二者作为镜像引入到一种对立的关系中,经由对立形成的系统被他称为语言的图像(“我们给我们自己绘制事实的图像”[T.2.1])。然而,只有阿兰·巴丢点出了维特根斯坦的真正意图:“最终时刻没有出现在图像中的东西才是更“高层的”,具有真正的价值。它们出现在这一关系的剩余(reste)出现之处。” 反哲学行动的曲线性至此更加清晰可见:他通过绘制这个类似穷举意义(他记录,但目的是记录其不完整)的本体论图像,从而发现什么不在图像之内,亦即什么不在世界之内。这一等待被发现的东西便是世界的意义,上文已经提到它等同于“上帝”。于是,世界的意义在世界之外。 阿兰·巴丢指出维特根斯坦本体论的主要问题,是区分实体与世界,理解在世界与实体之间有着怎样的关联;这个问题非常接近莱布尼茨的预定和谐理论,即我们所见的世界只是从“可能”世界到“实在”世界过渡的一个确定结果,而它是上帝预先安排了的。 在维特根斯坦所作的这一区分里,实体是真正的存在,由绝对简单的对象偶然并置而成(“实体是独立于发生的事情而存在的”[T.2.024]);世界是偶然的存在,(用阿兰·巴丢的话说)“是一个永恒存在的一种编年史式的实现”(“世界是一切发生的事情”[T.1])。 图像 世界之中的(或)世界的 名称 对象 基本命题 事态 命题 事实 语言 世界 附提一句,大多数时候哲学史是为了易于理解的实用性而将具体的哲学观念予以简化乃至删削的尝试。读哲学史可以让读者对哲学发展谱系与诸种时代精神有一较为整全的把握,然而除非个人于此以外径由作者的原始文本增进体会,哲学史给我们带来的似乎就全然是误解了。在维特根斯坦这里,哲学史让我们以为语言图像论仅仅是维特根斯坦用四对两组概念构建的一个简单系统,井井有条且全无费解之处。但,果真如此吗? 阿兰·巴丢直接区分了在其他论述里一概付之阙如的这个事实:存在着两个维特根斯坦意义的世界维度,此即实体与世界。因此在图像的第二组概念(对象——事态——事实——世界)里,它们决非像积木那样可以粗陋地堆叠而成,我们必须意识到就中存在着为了可说而不得不加诸的假设,因此这组排列总体而言是勉强的。即如“对象——事态”便仍属实体范围,只有到了事实这一层面(需要评判真伪的地步),“事实——世界”才真正进入了世界范围。 对象是绝对简单的,它们是构成实体的原子元素。作者提醒我们:“一个被设想为孤立的对象是不可思考的。可以思考的只有诸对象之间的联系”,亦即事态。为了使诸个对象之间的关联的思想成为可能,维特根斯坦认为我们必须逼近那不可思考的对象,而逼近的方式只能是命名:通过记号来指代(否则前提是不可想象的)。总而言之,对象与事态的区别是:对象可以被命名但无法被描述,事态可以被描述但无法被命名。 事态不如对象隔绝于世界的程度那样彻底,它也仅仅是并不必然发生在世界之中的一种实体可能。可能性的一个特殊情况是现实:事态确实是可能的,如果它“发生”并且因此成了世界的一部分。 阿兰·巴丢在此写道:“当我们辨认出原子命题(也即基本命题)其中具有指代作用的对象名称时,它就有了一个意义,因为事态并不必然地发生,这个意义也不在世界的经验范畴之内。意义是(永恒)存在的范畴。”我们不妨据此加以引申:当事态现实地发生了,事态具有的意义即转变为真理。因此,维特根斯坦的本体论问题可以初步拆解如下: 意义基于实体,真理基于世界。世界是实体的一次偶然发生,真理也因此是意义的一个偶然分支。一个命题必然具有意义,但只有当它描述的现实发生了,或者说这个命题被现实世界证实了,其才能够被称为真命题,反之则是伪命题——维特根斯坦显然对可归于偶然的真理不屑一顾,因为对他来说,只有意义才是永恒的。作者将这种对真理与意义进行的价值倒转,称之为“为了意义而解构真理”的反哲学行为。 III。《逻辑哲学论》的内部分析(二) 前文我们说到事态不如对象隔绝于世界的程度一般彻底,是意谓它仅仅作为实体之可能性:根源于实体,而可能发生于世界。维特根斯坦认为:“从一个事态的存在或不存在不能推出另一个事态的存在或不存在。”([T.2.062])既然如此,复合命题又是什么呢?对此理解的疑难来自于构成事实的事态之间不具有任何联系。 语言图像论中的前两组可以视为一种为了使“命题——事实”得以可能的必要准备。对象尤其如此,它完全不立足世界之中,而事态也仅仅可能发生在世界之中;但事实则不然:它一定发生在世界之中。因此,当我们讨论复合命题的时候,就从“世界的”维度进入到了“世界之中”的维度。 所以,“复合命题究竟是什么”这一问题不妨从这里入手:它一定发生在世界之中。这就是说(用阿兰·巴丢的话),“是否要把复合命题联系到对象的永恒存在以及它们的关联,复合命题对此没有任何兴趣;但是当人们检验事态在现实(世界)中的存在时,复合命题就有兴趣介入了。”维特根斯坦的两条断言可以清楚地说明复合命题的兴趣在哪里:命题是原子命题的真值函项;原子命题是命题的真值主目。 维特根斯坦只能通过世界的纯粹偶然来做迂回,虽然他亦执著于必然性的发现。附提一句,他所发现的必然性正是在复合命题这里,例如命题“p或非p”。这一命题因为完全无需验证p和非p在世界之中的实存情况,从而躲避了真理的极端偶然性(独立于世界之实存),并且第一次建立了必然的公理秩序。此即维特根斯坦认为的什么也没有说的逻辑(或谓之重言式/同语反复式)。逻辑的必然性既不是“世界的必然性”,也不是“世界之中的必然性”,而是“为了世界的必然性”(为了达成一种必然性而被剥夺意义;为了世界的存在而宣示世界的偶然)。 作者认为维特根斯坦本意是将逻辑“构建为关于一般意义的存在的科学”,将其打造成世界的脚手架(一种本体论的规定,意在联结实存的世界与存在的实体),但是这一构建与打造均没有走到底。原因何在?如果我们的阅读是仔细的,会记得本书引言部分阿兰·巴丢曾提到了一个细节:反哲学家或多或少都有蔑视数学的倾向。 在《逻辑哲学论》时期,维特根斯坦通过将数学等同于逻辑的空虚而使其失去独特性(“逻辑命题在重言式中显示的世界的逻辑,数学在等式中显示出来。”[T.6.22]);在《哲学研究》时期,他则将数学“相对化、悬置以及人类学化,归根结底是将数学打造成一种传统游戏,其最终的依托是我们的语言习惯”。阿兰·巴丢怀疑维特根斯坦不同时期的语言风格(“断言风格被一种不断质询的风格代替”)的转变源自其“厌倦了沉默且徒劳地等待前所未有的行动”。然而值得强调的是:维特根斯坦对数学的严肃拒斥,贯穿了他的整个学术生涯。这一态度的根本动机由本书作者揭露出来:维特根斯坦将数学视为通向反哲学行动的路障。 也许只有这一点能够为世界的脚手架之未成提供一些解释。数学是逻辑的变体,对数学的否定最终导致了逻辑的贬值,以及使逻辑已经参与其中的接合工程(联结实体性对象与世界的偶然性的事业)结于烂尾。其根本影响之于维特根斯坦,是引发了他对“非理论”行动的向往。尽管如此,我们依然不妨审察一下这栋主楼的两个基础部分:除了逻辑之为世界的脚手架,还有主体之为世界的边界: 维特根斯坦在《逻辑哲学论》里曾反复谈到个人言说对个人世界的规定性思想,如[T.5.6]:“我的语言的界限意味着我的世界的界限”;[T.5.63]:“我是我的世界”;[T.5.632]:“主体不属于世界,然而它是世界的一个界限”。因此,主体也就等于世界的边界。但维特根斯坦又迹近同时否定了主体部分拥有思想动机的可能。于是,人们所期待的逻辑与主体作为理性的联结,就被彻底否决了。那么,世界的意义究竟在哪里呢?或者换个说法:反哲学的行动究竟是什么呢? 阿兰·巴丢给出的解释并不偏离维特根斯坦哲学的神秘主义味道,即反哲学的行动就是对主体(世界之边界)的感觉(“对世界边界的感觉,这一点才是神秘的。”[T.6.45])。简而言之,反哲学行动就是活着的主体在为那超出世界并且指向意义的不可言说之超验的东西做着个人的见证。惟有如此,至高的价值才得以自我显现。 不过,维特根斯坦的行动决非仅止于对世界边界的个人体验,由感觉诱发的“真实”行动(或谓之救赎)同样在本书被罗列出来,而全书艰深的行文风格也陡然转变为几段传记式的写作:首先,维特根斯坦总是做出令人难以设想的决定:1914年因精神枯竭,亟需“戏剧”而参军,1919年放弃财产,1924年前往奥地利的乡村小学任教,1938年申请前往苏联…… 但阿兰·巴丢同时指出:“没有任何一个决定真正地‘得以坚持’,也没有任何一个决定构成一段时期。维特根斯坦总是以成为剑桥教授来结束这些事情,这些事情(对思想)有意义,但是在行动的照耀下显得荒谬,甚至令人恶心。”何以显得荒谬?阿兰·巴丢坚信维特根斯坦说的一句话:生活的本质在于“挑起担子并且尝试着担当”。这一点(行动的绝对化)刘云卿先生在本书前言部分有所反对。由对主体之感觉所诱发的第二个行动是忏悔。维特根斯坦在写给石里克的信中谈到了这一点:“(忏悔)不光是为了审判,毋宁说是为了产生出清晰与真实。” 维特根斯坦的语言图像论所根本针对的是科学与哲学的越界行为,换言之,他对可说之物的无限澄清本意在于在可说与不可说之间划清一条禁止越界的界线。这类示范的尝试同样可以用于理解路德维希反哲学行动的第一部分(对可言说之物的无限澄清):他是在为科学与哲学重新争取理论的合理性,虽然本质上不是反哲学的题中之义。反哲学的旨趣只存在于反哲学行动的第二部分(倚重美学的感觉)。总的来说,这一行动可以概述为:经由言说意义(从而)超越/摒弃意义(进而)指向意义的意义。如此一来,我们庶几可以理解维特根斯坦“扔掉梯子”的意思了。 我想,阿兰·巴丢或许不会接受刘云卿先生的批评:“行动以语言无法企及的方式更新了思想”。如果说行动的第二点救赎之于维特根斯坦尚且是能够做到的,那么他那些未能坚持的由决定触发的行动,尤其是总是以回到剑桥来作为行动之间间歇的惯例,在作者看来就彻头彻尾是堕落的表现了。阿兰·巴丢的失望在《维特根斯坦的反哲学》一文结尾可谓溢于言表: 关于这个或许不存在的行动,可能、甚至极有可能的是,没有任何足以激发主体的东西留存下来。关于那些应该克服思想的东西,也只有思想得以保障和传播。因此,反哲学家维特根斯坦从今往后便被引渡给了哲学。 作为一个尚不足以参与这场对话的读者,我仅想贡献一个同样来自维特根斯坦生活的脚注:1947年他向剑桥递交辞呈,理由是维特根斯坦坚信“哲学教授”是“一份荒唐的工作”。 (责任编辑:admin) |