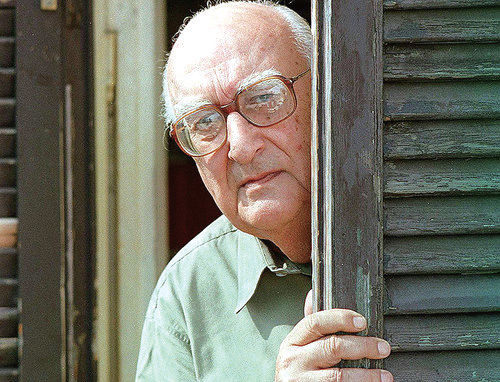

哈维尔·马里亚斯  《如此苍白的心》 中文西班牙文版 在哈维尔·马里亚斯位于马德里市中心的书房里,摆着一张他偶像的照片。照片上是一个皮肤光滑的胖子,那并不是他崇拜的某位作家,而是年轻时的希区柯克。熟悉马里亚斯的作品就不会感到吃惊,他的小说中充满了希区柯克式的悬疑、背叛与谋杀,比如,他最负盛名的代表作、曾获都柏林IMPAC国际文学奖的《如此苍白的心》是这样开始的: 我并不想知道但最终还是知道了,两个女孩中的一个,其实那时已不再是所谓的女孩,在蜜月旅行刚回来后不久,走进浴室,面对镜子,敞开衬衫,脱下胸罩,拿她父亲的手枪指向自己的心脏,而她父亲当时正和其他家人和三位客人在餐厅吃饭…… 这是个精彩绝伦、没有切换的连续长镜头——长达5页的一整段构成了小说的第一部分。秘密已含苞欲放,如此诡异而美丽,你几乎无法不被其吸引。 除了这个一开始就存在但却若隐若现的核心秘密,小说里还充满了许多其他秘密。这是部秘密之书。在叙事者“我”——胡安的婚宴后台,父亲兰斯给了他一个忠告:“如果你有什么秘密,千万不要告诉她。”同时他还预言说——以一种过来人的口吻——“我猜你和路易莎将会有秘密……当然,你只会知道你自己的秘密,如果你知道她的秘密,那就不是秘密了。”在小说最炫目的一幕,当众多秘密汇聚于一点,父亲的话如同推迟抵达的雷声,再次回响在胡安脑中。马里亚斯接着写道:秘密没有自己的个性,它由隐瞒和沉默来决定,或是由谨慎和遗忘来决定。这里可以加上一句:它也由等待来决定。因为所有的秘密都既竭力隐藏又期待被揭开,没有等待就没有秘密。是的,“如果你知道她的秘密,那就不是秘密了”。但如果你不知道她(或者他)有秘密,那也就不是秘密了。秘密与等待就像一枚硬币的两面。《如此苍白的心》是部秘密之书,也是部等待之书。贯穿首尾、支撑起小说整体结构的,正是三个有关等待的故事——而且,这是三次真正的、实际意义上的等待。 第一次等待便是前面提到过的“蜜月奇遇”,或更准确一点,是一次“错遇”:暮色中的哈瓦那,一位在街道上等人的性感女子,把站在酒店阳台上的胡安错当成了另一个人——她一直在等的那个人,对他破口大骂;而此刻,在胡安身后,他身体不适的新婚妻子路易莎正在光线渐渐变暗的房间里昏睡。不久,误会终于澄清,她等的是住在胡安隔壁房间的另一个男人。随后,凭借穿墙而过的争吵碎片,我们与胡安一起得知,他们是一对情人,而那个名叫米丽娅姆的女子正在焦躁地等待着(双重等待)从情妇升级为妻子。 第二次等待发生在纽约。蜜月旅行后,作为一次联合国国际会议的口译员,胡安要在纽约待8个星期。在那期间他借住在老友贝尔塔家里。他们在大学时代上过几次床,但现在的关系更像一对兄妹。一天夜里,为了贝尔塔自称“在高曝光领域工作”的神秘情人比尔,胡安不得不在大街上消磨几个小时,等到贝尔塔发出暗号(关灯)才能上去。“等待的时候,”马里亚斯写道:“你可以感觉到分秒,每一秒钟似乎都是一个个体,而且稳固结实,就像一个接一个从手中滑落到地上的卵石。”4个多小时后,胡安担心贝尔塔已经被杀了,正当他准备不顾一切上去察看时,神秘比尔出现在大楼门口——然后灯灭了。 第三次等待是全书最灿烂夺目的时刻——如果把整部小说看成一次绚丽的烟花表演。这次是在马德里,一个雨夜,胡安从纽约归来才一周。他刚与路易莎做完爱,之后进书房待了一会儿。他望向窗外,“看着弯曲路灯的一束束光芒照耀下的雨丝,雨丝一片银白流泻下来”。这时他发现在路的拐角,在对面建筑物的屋檐下,有一个男人正在仰望着他们卧室的窗户。 虽然看不清这个男人的脸,但胡安立刻认出那个男人——那是他的童年好友、他父亲的忘年交,也是第一个向他披露小说开头自杀谜团的人:小古斯塔尔多易。他是在等待某种暗号吗?难道在胡安身处纽约的8周里,小古斯塔尔多易与路易莎之间发生了什么? 他等待着、探究着,如同一个恋爱中的人。有一点像米丽娅姆,有一点像几天前的我。米丽娅姆和我分别在大西洋两边的不同城市,而小古斯塔尔多易在我家楼下的街角。我没有像一个恋爱中的人那样等待过,但我和小古斯塔尔多易等待过同一样东西—— 那样东西就是黑暗。或许小古斯塔尔多易也在等待灯灭,胡安心想,正如自己那夜在纽约街头等待贝尔塔的公寓灯灭。接下来的十几页是整部小说最精妙的部分,马里亚斯再次展示了他时空挪移的手法:以胡安的意识流为视角,三次等待(或者可以说,书中所有的等待)交织、缠绕、融为一体,仿佛某种全息图像,每一片碎片——每个场景、段落甚至句子——都彼此折射,互为镜像,反映出整体。 马里亚斯出色的场景描写常令人想到希区柯克的电影画面。穿低胸圆领黄衬衫、性感而粗俗的米丽娅姆很像《晕眩》中金·诺瓦克扮演的朱迪。在纽约深夜街道上守候的胡安则让人想起《火车怪客》里的反角布鲁诺。而马德里的雨夜更是最典型的希区柯克式镜头:路灯光下的银白雨丝、街角戴帽子的男人身影、从阴暗的窗后向下窥视的目光。但马里亚斯不仅是向自己的偶像学习和致敬,同时也在超越。即使是希区柯克(或者其他更好的导演),也无法进行如此轻盈、多层次,既微妙又美妙的意识与时空切换。鉴于这部小说的销量及影响(它在欧洲卖了数百万册),并且至今没有——当然也无法——被拍成电影,我们可以说,它是文学在这个影像时代的一次小小胜利。 《如此苍白的心》是马里亚斯的第7部小说,或许也是他迄今最完美的作品。充满奇思妙想,半戏谑、半严肃的超长句和超长段,对角色心理如微雕般精细的描摹、画面感极强的多角度场景调度——我想没有人会反对把马里亚斯称为炫技派作家,这里的“炫技”完全是褒义。虽然他的小说语言繁复、结构精巧、技巧纯熟,但更令人惊叹的是,这一切又显得极其自然,几乎找不到任何编造的痕迹。也许这是因为他使用的编造材料不是“事件性巧合”,而是“情感性巧合”,前者很容易让我们觉得虚假、设计感过强(比如保罗·奥斯特的某些小说),而后者则更为巧妙而坚实。 三次等待就是最好的例子。这三次等待之所以能被如此精巧而又自然地串接起来,并最终与小说中核心的自杀谜团产生微妙的共振与回音,除了时间上的特殊性和连续性(它们依次发生在蜜月中、蜜月后的一次长期出差期间以及出差归来),还因为它们有几个情感上的共同点:它们都与某个秘密有关;它们都与爱——或者更确切地说,与对爱的背叛——有关;它们都发生在幽暗中。更具象征意味的是,它们都包含着某种距离上的落差(既有物质的,也有精神的):楼上与楼下、俯视与仰视、误解与猜疑。如果再考虑到书中几位主要人物所从事的职业,这种象征意味就显得更加清晰。 胡安、路易莎和贝尔塔都从事翻译工作,主要是口译,服务对象则是各种国际会议和国际办公机构。然而,这份工作“无聊之极”,因为胡安语带讥讽地告诉我们:“世界几乎所有国家的所有元首、部长、议员、大使、专家和代表,都无一例外地使用令人费解的一成不变的行话。所有的演说、呼吁、抗议、鼓动人心的演讲和报告也都一成不变地令人昏昏欲睡。”这种讥讽以黑色喜剧的形式,在对胡安与路易莎相识场景的描述中达到了极致:当时胡安正在为英国和西班牙的两位高层官员做口译,而路易莎是坐在他身后的所谓“督译员”,出于一时的心血来潮(以及对路易莎的暗生情愫),胡安竟然恶作剧般地将“您需要我为您点杯茶吗?”翻译成“请问,您国家的民众爱戴您吗?”随后,也正是由于胡安的错译,才导致了英方女高官对莎士比亚《麦克白》的引用。 “如此苍白的心”这个标题同样出自《麦克白》。在麦克白谋杀了熟睡中的苏格兰国王邓肯之后,他妻子把死者的鲜血涂抹在旁边仆人们的脸上以陷害他们,并对麦克白说:“我的双手也跟你的颜色一样了,但是我却羞于让自己的心像你那样变白。” 最终,读者将会察觉到,小说开头那匪夷所思的谜团与莎士比亚已成为原型的经典谋杀故事之间隐约的对应。读者也将渐渐察觉到,真正苍白的并不是心,而是翻译。“翻译”和“秘密”一样,是小说的另一个中心词。一切皆翻译,一切都需要翻译,无论是爱情、亲情、友谊,还是政治和国际会议。而翻译的本性决定了它的局限和无能,因此一切都注定要充满误解、背叛和失落。这种翻译或者说沟通的苍白无力,弥漫在小说的每个角落:兰斯对儿子胡安的欲说还休;那些带有象征意味的等待;贝尔塔不得不通过交换录像带来寻找爱人;甚至最后的秘密揭晓也是以偷听的形式加以展现。一切皆翻译,一切又都不可能被真正翻译。 但我们仍然要翻译。就像虽然必有一死,但我们仍要坚持活下去;虽然难免有误解与背叛,但我们还是忍不住要寻求真爱;虽然政治肮脏、充满阴谋,但人们仍然在继续开会、投票、签署协议。这种悖论是人生以及整个世界存在的方式。或者,用法国导演布列松的话说:“正是因为我们无法真正沟通,才使沟通变得可能”。 白色往往用来象征纯洁。但在马里亚斯对三次等待场景的描述中,“白色污迹”这个词醒目地出现了好几次。它被用来形容小古斯塔尔多易在雨夜中朝上仰望的脸,以及米丽娅姆眼中胡安和她情人的脸。这是个奇妙的比喻,极具镜头感,同时又意味深长。白色污迹?它不禁让人想起“白色谎言”——我们称之为“善意的谎言”。每个人都说过白色谎言,每个人都有自己的秘密。每个人的脸以及心,都像一块白色污迹。尼采说,一个成熟的人将会发现,真理不仅与美与善有关,也与恶与丑陋有关。真爱同样如此。真爱也很可能包含着污点、谎言和秘密。当然,正如兰斯所说,“你只会知道你自己的秘密”。所以我们永远只会对他人的秘密感兴趣,只会为他人的秘密而等待,而痛苦。 (责任编辑:admin) |