关于《红楼梦》版本问题,历来就是红学研究中的大是大非问题。当年胡适开创新红学,考订《红楼梦》早期流传时只有八十回,名为《石头记》,且均属于脂评本系统;程刻本即百廿回本,名为《红楼梦》,后四十回为高鹗所补,而在版本序列上前八十回居于脂评本之末[①]。说可称之为新红学脂本系统“一元论”,流布之广,影响之远,不在话下。

而上世纪八十年代初,著名红学家梅节先生一反新红学的抄本与刻本“二分法”,提出“二元论”,即《红楼梦》早期流传的真实情况应区分为《石头记》和《红楼梦》两个版本系统。[②]之后梅节先生又撰文论述芹脂时常唱反调:“脂砚斋对《红楼梦》不甚了了,是非好恶亦不同于雪芹。”[③]毋庸置疑,两个版本系统论在一定程度上冲击了脂砚、脂批、脂本的神圣地位,特别是对佞脂红学给予重击。显而易见,梅先生三十馀年前创设《红楼梦》版本“二元论”,意在打破脂本“一元论”,建立对等的《红》系和《石》系两个版本系统,已引起多人对脂评、脂本至高无上地位的质疑,但佞脂之风至今仍影响红学界。笔者认为有必要将此辩论深入下去,引发新一轮讨论,是耶非耶,请方家批评、指教。

一、新红学脂本一元论遇到挑战

1928年2月,胡适论称: “我们现在可以承认脂本是《红楼梦》的最古本,是一部最近于原稿的本子了。在文字上,脂本有无数地方还胜于一切本子。”[④]细究起来,胡适把《红楼梦》分为脂本和程本两个系统,并提出《红楼梦》最早的本子乃《脂砚斋重评石头记》之论,并不奇怪。

囿于二十世纪二、三十年代历史条件,胡适当时所见早期抄本均题签《石头记》,譬如胡适1927年8月自购之甲戌本,董康1930年代收藏、胡适一直未曾寓目之己卯本,徐星署1932年购藏、胡适1933年寓目之庚辰本,上海有正书局1911年石印出版之戚序本等等,均无一例外称作《石头记》。至于《红》系本之中,当时亦有抄本现身。如舒序本,又曰己酉本,系吴晓玲于1938年北京书铺购入,1995年入藏首都图书馆。该本卷首无书名,总目中题写“红楼梦目录”,各回目亦标明“红楼梦第N回”。虽然如此,但可惜胡适无缘听闻,更未曾寓目。

虽然百二十回程本已风行天下百馀年,且书名均标明《红楼梦》,然至早在乾隆五十六年程本才机缘凑泊,得以活字印刷面世。胡适当时唯一得见的《红》系本悉皆程本及其翻印本系列。迟至二十世纪五、六十年代,学界始发现更多抄本,如:甲辰本,又曰梦觉本,于1953年在山西现身;梦稿本,又曰杨藏本,中国社科院文学所于1959年购藏;蒙府本,于1961年在北京书肆现身;列藏本,于1962年被前苏联专家发现。其中,甲辰本、杨藏本,明确题名曰“红楼梦”。而蒙府本、列藏本,虽名曰“石头记”,但是批语或文内已有“红楼梦”字样:列藏本第十回、第六十三回、第六十四回、第七十二回皆有“红楼梦”字样。此外,己卯本第三十四回末作“红楼梦第三十四回终”,庚辰本第二十五回回目亦有“红楼梦通灵遇双真”字样。

准此,《红楼梦》作为书名出现,应在《红楼梦》流传史上的早期而非晚期。正如周策纵指出的,“(脂本)有些底稿是叫《红楼梦》的。”[⑤]但可惜的是,并未觉悟到书名之分牵涉到红楼梦版本之分流,其仅仅从小说主题和读者接受美学上判断:“我个人的看法以为:用《红楼梦》为书名,不但不会缩小这部小说的意思,反而是‘总其全部之名’”,“《红楼梦》是能把主题解释得更深刻,……因此它是比《石头记》一名来得更恰当、更贴切,也更能引起读者的注意和兴趣。……《红楼梦》这书名实比《石头记》更广为人知,因此随意地更改它,不仅违背了广大读者的意愿,也与历史事实不符。”[⑥]

追溯起来,在周策纵发声的二十九年前俞平伯即敏感地发现,所谓后出的甲辰本和程甲本,其中一些异文是优于甲戌本、己卯本、庚辰本等本的,但却把此现象归结为“返祖现象”。俞平伯称,这些异文当为后人所改:“比较重要的还推甲辰本,虽也是八十回,从脂本出来,却改动得很多”,“如就追穷流变来看,甲辰本便很重要,它为程排本和以后的各刻本前八十回的祖本。”[⑦]或受此启发,及至1980年代初期,梅节先生始提出《红楼梦》版本“双头蛇”的问题。

若再回溯,早在俞平伯关注甲辰本“返祖现象”的二十七年前,即1930年代初永忠咏红诗“吊雪芹三绝句”被吴晗发现时,胡适业已感觉早期本子命名《石头记》之不妙,遂扣下“吊雪芹三绝句”宝贵资料信息,此后亦未曾在公开资料上一字提及永忠诗。笔者认为,在“吊雪芹三绝句”资料问题上,胡适应为刻意回避。如此说,是否有厚诬古人之嫌?不妨仔细梳理如下:

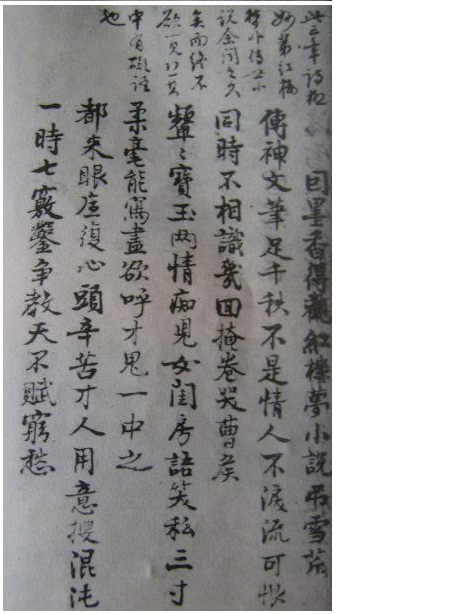

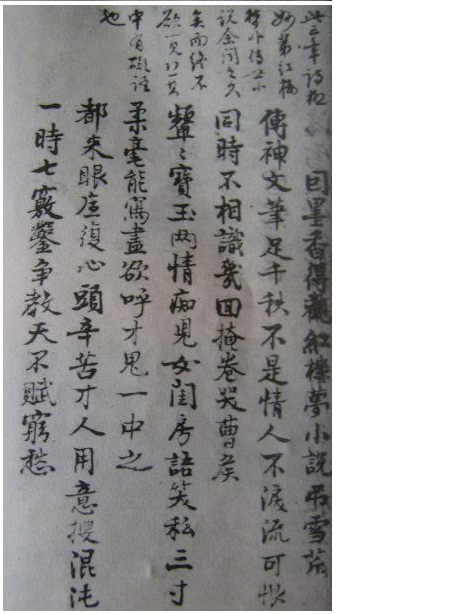

其一,胡适涉嫌对涉红珍稀资料信息秘而不宣。1930年夏,刚从中国公学毕业的吴春晗(后名吴晗)进京谋职,在燕京大学教授顾颉刚牵线搭桥下,入燕大图书馆中日文编考部做编目工作。据《顾颉刚日记》1930年9月30日云:“打电话与吴春晗,告以图书馆事已成。”则吴晗正式入燕大图书馆,应是1930年10月初事[⑧]。期间,吴晗读到宗室诗人爱新觉罗·永忠《延芬室集》稿本,发现“吊雪芹三绝句”诗即驰函告知胡适,云:“先生的《红楼梦考证》页三十七,以敦诚兄弟的诗断定曹雪芹的生卒时代——生约1715—1720,死乾隆三十年左右,约1765——这是一个极精确的论断,但是先生的话只是假设,并没有什么强硬的同时代的证据。近几天在《延芬室稿》找到一些可以证实此问题的材料,特地钞了献给先生。……永忠的《延芬室稿》的一部分——《志学编》(删定本),二月前我曾替它作了一篇跋,最近燕大图书馆又陆续购得永忠手写的《延芬室稿》全部,约二十七册。这手稿是编年的,极有历史价值,在册十五有这么一条:因墨香得观《红楼梦》小说吊雪芹三绝句(姓曹):传神文笔足千秋……”[⑨]

图表 1《延芬室集》稿本第十五册有关《吊雪芹》三绝句。

仔细分析,永忠“吊雪芹三绝句”确实传达了雪芹晚景坎坷凄凉的消息。此前,胡适得顾颉刚之助考订《红楼梦》作者为曹雪芹,但缺乏过硬的直接材料。胡适曾引袁枚《随园诗话》为佐证,但袁枚并未接触过曹雪芹其人,也未读过《红楼梦》,只看到过明义题红二十绝句,误把红楼作青楼变成笑话,不成确证。对此,吴晗先后写了两封信给胡适,告知胡适《考证》推算曹雪芹卒年基本正确[⑩]。按说胡适应该抓住这一宝贵材料进一步补强《红楼梦考证》,充实曹雪芹著《红楼梦》的论据,但遍查胡适现存日记、遗稿及秘藏书信,均不见胡适对吴晗来函的回复或回应。[11]

其二,周汝昌称燕大图书馆找不到永忠诗稿,胡适涉嫌故意不作回应。吴晗发现燕大藏有永忠《延芬室稿》之事二十馀年后,周汝昌在《红楼梦新证》初版中却声称:“永忠的诗集稿本,本是燕京大学图书馆的庋藏,及至我要用时,却发现不知于何时已然丢失了!”[12]上世纪五十年代批胡批俞运动火烧火燎之际,胡适曾通读过初版《红楼梦新证》并有所批阅,可胡适对此始终无动于衷。

其三,胡适在涉红资料上曾有移花接木前科。1970年代,周策纵曾指认胡适长期垄断甲戌本而不公之于世,何况还故意模糊甲戌本的来历。周策纵曾质问胡适“那位原藏书的朋友”的“姓名住址都丢了”:“又是一件奇事,即使姓名住址都丢了,为什么连是什么样的人都不肯一提呢?”[13]再如,关于胡适援引程伟元《红楼梦》序言异文,俞平伯在1952年初版《红楼梦研究》一书中表示疑惑不解,称1927年亚东重排本程伟元序内作《石头记》,“就是胡适的《考证》引程序,亦是这样的文字,不知是什么原故”。案,不但胡适《红楼梦考证》初稿手稿引文出现歧异,而且亚东本《红楼梦》以及胡适文存均如此歧异。直到三十年后,这宗胡适引文迷案才揭开真面目,原来胡适引文并非迻自乾隆间《绣像红楼梦》原本,而是来自光绪间《增评补图大观琐录》翻刻本。“在援引涉红资料上,胡适看朱成碧,有意或无意地作了伪证。”[14]其实,不仅在涉红资料上,胡适在史料性自传中也曾犯有鱼目混珠之故意。《胡适自述》一书,乃胡适生前唯一亲笔撰写的自传,亦是中国现代传记文学的名篇之作,但是近日陈丹晨先生撰文称,“我的母亲的订婚”这一章节的某些情节,应该袭自《聊斋·邵九娘》[15]。

按说学者自秘资料或垄断珍稀资源以自重,本是学术品德上的瑕疵,后人毋须为尊者讳。但胡适之作为大学者,当不会如此器量狭小,必不会自秘以自重。何况这一宝贵信息是来自吴晗之手,燕大图书馆编目一经做成,“青山遮不住,毕竟东流去”。不过,因此倒提醒我们反过来思考:胡适之所以没有利用吴晗主动贡献的这项学术新发现,原因无他,实因其触及新红学软肋:脂本系统论如站不住脚,则利用脂评、脂本证成新红学“曹寅家事说”,便不易取信于人。那么,永忠题红诗问题究竟能证明什么?笔者认为,至少可引申出以下几个问题:

一、在脂评圈子外贵族子弟中,还流传一个有别于《石头记》的抄本,题名叫《红楼梦》。永忠诗题“得观《红楼梦》”与明义诗序“曹子雪芹出所撰《红楼梦》一部”云云,均称“红楼梦”,而不叫“石头记”。虽然说《红楼梦》甲辰本前三十回也有脂评,但抄写者并不重视这些脂本批语,反而主张删去。可见早期贵族子弟中传抄《红楼梦》时,并不在意脂砚斋的意见。

二、题名《红楼梦》的本子流传比《石头记》的更早。永忠的题红诗系于“戊子”(1768年),假设永忠因墨香得见前80回的《红楼梦》于前一年,即乾隆丁亥年,亦即畸笏最后一次评红的同一年,畸笏感叹《石头记》“后三十回已散失”,前八十回有多处破损,除非“再出一芹一脂”否则《石头记》不可能成书。因此,永忠看的抄本绝不可能是畸笏加评的这本《石头记》。要知道,当时外传之本子,只有戚蓼生序本《石头记》。戚氏于乾隆己丑年中进士,那么其在进京参加殿试的前一年——乾隆丁亥年,永忠已读过雪芹的《红楼梦》。由此可证名为《红楼梦》的本子,传出的时间应比名为《石头记》的更早。

三、《红》系本应来自雪芹家藏本。按照梅节先生考证,芹、脂是朋友,不是一家人,雪芹在给脂砚小圈子内写小说,上三十回、中五十回,都有自己的底稿或备份,即雪芹家传本。雪芹去世,诗文和小说等著作均交敦诚代管,所以挽诗有“开箧犹存冰雪文”之句。[16]二敦兄弟没有直接提过《红楼梦》一书,但是余英时先生曾撰文提出十证,谓二敦看过《红楼梦》。[17]梅节先生在《论红楼梦的版本系统》一文中也有所论证,并新举了“土馒头”“人生亦何可恃”等六、七例用典,印证二敦兄弟受《红楼梦》影响之大。[18]

为什么二敦不提《红楼梦》呢?不仅因为他们为阿济格五世孙,更重要是为胡八之子。原因何在?胡八以主事山海关税务官大肆贪酷,一年即被参劾落职,永不录用。敦敏为嫡子,终身不得一职,敦诚因出继别支,多年后补授太庙献爵的微官。永忠读到的本子来自墨香,没有材料说墨香曾结交雪芹,“因墨香”只是通过墨香之手罢了。

又据永忠《四松草堂诗集·序》记载,永忠于丙戌年得读《四松堂集》,次年乾隆丁亥,又从敦诚处得观《红楼梦》兼了解雪芹晚年景况,乃顺理成章之事。而墨香得看《红楼梦》又在这之前,可定在乾隆乙酉年。敦诚得书,当在甲申甚至以前。敦诚没有出面,通过墨香,雪芹家藏本八十回《红楼梦》得以传世。

二、《红楼梦》版本“二元论”源流缕析

三十馀年前,梅节先生在《论红楼梦的版本系统》一文中从校勘入手,举了第三回、二十一回、三十六回、五十三回、五十六回、五十七回等六例异文,论证甲辰本、程本“确另有渊源,并非来自脂本”,提出《红楼梦》版本的两大系统论断,引起学界的一定关注。如早期红学家徐恭时、陈庆浩等先生均一力称之,近年陈曦钟、段江丽先生等亦论称:“从梅节的例证和分析来看,甲辰本等自成系统、程本源出甲辰本的说法是值得重视的。”[19]近日,中国红楼梦学会会长张庆善先生亦指出:“这个见解也得到许多学者的赞同。”[20]

对于“二元论”而言,欲廓清《红》系本非出自今脂本首先应对属于《红》系本的甲辰本给予版本定位。梅先生当年著文时曾慨叹:“甲辰本发现了三十年,至今还只有一篇半的评介文章!”这是指1963年周祜昌所作《梦觉主人序本红楼梦的特点》一文,以及1957年王佩璋所作《曹雪芹的生卒年及其他》一文中第三节“《红楼梦》甲辰本琐谈”。王佩璋认为甲辰本是从脂本到程本的过渡本,即“后四十回作者所根据的前八十回的底本是甲辰本”。[21]

其实,上世纪五十年代末,王佩璋的合作者、导师俞平伯也曾高度重视甲辰本的版本意义。在《红楼梦八十回校本·序言》中,俞平伯认为:“比较重要的还推甲辰本。虽也是八十回,从脂本出来,却改动得很多”“如就追穷流变来看,甲辰本便很重要,它为程排甲本和以后的各刻本前八十回的祖本”“甲辰本是抄本跟刻本间的连锁。”[22]由此可见,在《红楼梦》早期传播史上,俞平伯给甲辰本的定位是“过渡本”,即甲辰本为程刻本前八十回的底本。此后,很多红学家沿袭此说。譬如著名红学大家冯其庸先生就主张“甲辰本是从脂本过渡到程甲本的一个过渡性的本子”。[23]

但“过渡本”之说早有人质疑。因为甲辰本上大段的错简脱文之处,反而在程本上依然存在。譬如程本第七十四回惑奸谗抄检大观园,搜检到晴雯时遭到强烈反弹,“王善保家的也觉没趣儿”句下到“且忍了这口气”句上,庚辰本、戚序本等脂本以及甲辰本、列藏本,均脱去235字,杨藏本原抄亦漏,后来补抄同程本。再如,庚辰本第六十三回芳官改名改妆数段一千馀字,程本、甲辰本、杨藏本、列藏本均删去,但是除程本外,甲辰本、杨藏本、列藏本在第七十回、七十三回、七十七回文本内均有改名后的雄奴、温都里纳、耶律雄奴等字样。如程本直接沿承甲辰本而来,当不如此。反之,如称甲辰本自程甲本而来,亦不可解。

又如,相对于残缺的甲戌本而言,甲辰本与程本同时存在错简脱文达12处之多,而仅有一处为甲辰本独脱,即第二回冷子兴议论正邪两赋中人之处,在“邪也罢正也罢”句下到“只顾说话竟多吃了几杯”句上,唯独甲辰本脱文21字,而脂本和程本均不脱。从以上三证,可见甲辰本并非程本的底本,“过渡本”之说难以成立。诚然,甲辰本与程本有着密切的血缘关系,比如共同的底本,即兄弟本关系等,是显而易见的。

毋庸置疑,甲辰本和程本诸多优异文字异于庚辰本等早期抄本这一“返祖现象”的存在,冲击了胡适们所谓程甲本底本来源于脂本这一基本判断,也确实引起了红学界的认真思考。但在梅节先生提出“二元论”之前,红学界并没有其他人设想到,在《红楼梦》早期流传的本子之中还有一种命名为《红楼梦》的抄本流传下来。在《论红楼梦版本系统》一文中,梅先生通过六例关键异文证明带有“红楼梦”字样的系统本子——甲辰本,并非出自甲戌本、己卯本、庚辰本、戚序本等脂本,而是更近于程本。

梅先生提出“两个系统论”之后,二十馀年间不止一位学者试图继续探索这一难题。2007年,林冠夫先生在其《红楼梦版本论》专著中,胪列甲辰本与程本存在共同的异文现象(甲辰本文本与其他各抄本不同之处悉数雷同于程本者凡三十三例,另有回目异文雷同者凡五例),论称:“梦觉主人序本(即甲辰本)与高鹗整理的程本相比,相同之处在在可见。或者说,这两个本子与其他各脂本之间,存在着大量的共同异文,很像两个本子是出于同一人之手。”[24]近年,张福昌先生撰写两本红学专著,支持梅节先生的两个版本论,主张程本为雪芹原本,脂本乃经后人的篡改。[25]

2012年,笔者沿承梅节先生两个系统论,撰写《北师大藏〈石头记〉抄本续考——与张俊等先生〈北师大藏本《脂砚斋重评石头记》抄本考论〉商榷》一文,考索甲辰本与程本究竟有何密切关系。为探求甲辰本与程刻本之间的嬗递关系,拙作举例论述三方面问题:一、甲辰本讹误之处,雷同于程本和东观阁本,却不同于其他脂抄本;二、甲辰本与程本(东观阁本)之间,存在大量脱文雷同现象;三、甲辰本与程本以及东观阁本之间,还存在串行错简雷同现象。总之,无论如何,甲辰本与程本有着惊人的一致性则不容回避。[26]

需要指出的是,仅仅从题名“红楼梦”来看,杨藏本也应划归《红》系本,但因其具有与脂本相互杂交的特征,目前红学界倾向于认为杨藏本实乃程本之后的杂抄本。相关例证可参见拙作《蒙府本〈石头记〉补抄之底本重考》一文第二节“刻印本前身说”相关论述。[27]还可参见陈庆浩、蔡芷瑜《〈红楼梦〉后四十回版本研究——以杨藏本为中心》[28]一文。后者通过丰富的逐字逐句的比对结果,证实杨藏本确为程乙本出版后才能产生。故此,梅节先生及笔者在讨论两个版本系统论时,并未将杨藏本作为《红》系本的样本之一来看待。因此,“二元论”所称《红》系本,主要是指甲辰本及程本。

至于总目及分回目均名曰“红楼梦”的舒序本,按说也应划归《红》系本,但因其序,系舒氏作于乾隆五十四年(1789年),应在甲辰本(梦觉主人序于甲辰菊月,属于乾隆四十九年)之后四五年。又因作序者自称“口诵手批”,“特加雠校”,且其异文大部分近于戚序本。因此舒序本如作为《红》系本样本之一,其版本价值不大,在此暂不枝蔓。

另要指出的是,“二元论”所谓两个版本系统,本质而言仍是一个版本源头,后来分流为雪芹自藏本和脂砚们小圈子内的传阅本:前者叫《红楼梦》,不排除有些改笔出自曹雪芹;后者叫《石头记》,因传抄频繁而错讹衍夺甚夥。

平心而论,在“二元论”提出之时的1980年代,这一论说虽然很有创见,但它并未引发学界关于两个版本系统的深入探讨。不过,在“二元论”的启发之下,红学界开始关注脂抄本与程刻本之间的差异,尤其是两者在前八十回的扞格不入,越来越为大家所共识,甚至难以回避。或因此之故,“二元论”反而诱发了程前脂后说之滥觞。

“程前脂后”说甫一出现即“震惊红学界”,目前已引发红学界争议达二十馀年,先后卷入的红学家达十数位,争议不可不谓激烈。何谓“程前脂后”说?其代表人物欧阳健、曲沐等先生认为,既然三脂本(甲戌本、己卯本、庚辰本)与程本之异不啻霄壤之别,而程本又是唯一可靠的乾隆年间“定本”,那么三脂本当是民国后书商为迎合新红学“自传说”而伪造的赝品。其后,曲沐先生撰文举证庚辰本“漏抄”程甲本十几字至几十字凡三十四例,证明脂本存在大量“窜行脱文”现象,“几乎涵盖了整部庚辰本”,“证明脂本庚辰本是从程甲本抄录而来”,并进一步断言:“庚辰本文字的错讹脱漏,皆因抄手水平低下,工作态度马虎又随意擅改原文造成的。”[29]两年后,陈曦钟先生根据台湾王三庆先生对《红楼梦》各种版本中的脱文现象的统计和分析,举证八例,论述程本也有“窜行脱文”现象,“而归根到底,程甲本的底本也无非是源出于《红楼梦》(《石头记》)稿本的一种抄本而已。”[30]对此,欧阳健先生提出反驳意见,辩称:“既有所谓漏抄的内容,又有所谓补写的内容,故不是用简单的‘窜行脱文’所能解释得了的,还需要根据小说情节与人物性格作综合的考察才行。”[31]

平心而论,争议双方举例皆貌似自圆其说,证据充分,但究竟历史事实如何,各方聚讼纷纭,迄今仍无定论。但不论如何,一个事实两者皆不能否认,即曲先生举证的三十四例中,甲辰本皆同于程本;而陈先生八例反驳中,亦是甲辰本皆同于程本,无一例外。这些正反截然相反的不同维度的举证,恰恰证明《红楼梦》甲辰本与程本密不可分,必当同出一源,即两者同属于一个《红》系本。

既然“二元论”将《红楼梦》早期流传的本子分成两个系统,那么两者是如何分流的?则值得进一步探索。前文已经论及,《红》系本的流传比《石》系本更早,又因《石》系本与《红》系本绝不相类,那么雪芹家传本当为《红》系本。

既然是两系本,那么两者的异文源自何处、何人手笔?仅仅是钞胥或无意或有意的讹误吗?当然不仅仅如此。“二元论”们认为,脂本大量异文主要是脂批圈里人的改笔——当然不排除少量属于传抄过程中无意中的音讹形误。为何指认脂砚们篡改雪芹原本?最直接的证据之一,即在第二十一回黛玉续诗的篡改以及同处的脂批。

庚辰本第二十一回叙述,黛玉在宝玉房中见宝玉续《庄子·胠箧》文“不觉又气又笑”,遂提笔作诗一首云:“无端弄笔是何人?作践南华《庄子因》。不悔自己无见识,却将丑语怪他人。”戚序本(蒙府本)、舒序本、杨藏本原抄、列藏本等均同庚辰本,而甲辰本、程刻本等《红》系本却作:“无端弄笔是何人?剿袭南华庄子文。不悔自家无见识,却将丑语诋他人。”短短二十八字,有异文四处:“剿袭”、“庄子文”、“自家”、“诋”。关键的异文在于“庄子因”与“庄子文”之间,究竟何者为是?历来聚讼纷纭,莫衷一是。

案,《庄子因》一书,系康熙时林云铭所作《庄子》的解读。[32]有鉴于此,蔡义江先生认为:“后人不知‘庄子因’为何物,以为错字,遂提笔改为‘庄子文’。”[33]对此,张俊、沈治钧等先生提出反对意见:“或谓后人不知‘庄子因’为何物,乃误改为‘文’字。而有文章称,《庄子因》初刊于康熙二年(1663),至光绪六年(1880),多次增注刊刻,行世二百馀年,并流传日本。如是,甲辰、程本整理者当知此书,‘文’字并非误改。”[34]此说甚是。据文本叙述,宝玉当时所读乃“南华经”《庄子》,并未涉及《庄子因》一书。且从宝玉续写之文来看,亦是对《庄子·胠箧》一文内容的发挥,与《庄子因》一书无涉,可见宝玉并未“作践”亦未“剿袭”《庄子因》一书,当以甲辰本、程刻本的“庄子文”为是。

更值得注意的是,此处脂批亦同误。庚辰本眉批云:“为续《庄子因》数句,真是打破胭脂阵,坐透红粉关。另开生面之文,无可评处。”对此眉评,蔡义江先生亦称:“续的应该是《庄子》,脂评弄错了。”[35]由此可证,《石》系本之讹实乃脂砚们的妄改,而非抄手或后人的臆改。

蔡先生不认为此误乃脂砚们的自作聪明,反而认为原本即是“庄子因”,原因何在?追究起来,首先是因蔡先生受佞脂思想的蛊惑。蔡先生之所以指称甲辰本、程刻本黛玉题诗异文为抄手所改,主要是因脂评亦作“庄子因”字样。[36]再则,是因其对诗律的通押等“破格”规则习焉不察。蔡先生辩称:“又‘因’与‘人’本同为上平声‘十一真’韵,改为‘文’便不是同一部韵了。”此说乃误。确实,不论长律、律诗或绝句均应一韵到底,即蔡先生所谓押韵应该“同一部韵”;但虽然如此,实际上不乏首句入韵而次句“出韵”的实例,且此类“破格”已经成为通例,而非特例。[37]

乾隆时人曹雪芹亦多拟写首句入韵而次句出韵之作,譬如第二十一回“听曲文宝玉悟禅机,制灯迷贾政悲谶语”,诸钗奉命作灯谜,其中《红》系本与《石》系本均有的迎春“算盘”谜诗,首句“穷”字、四句“同”字属于“一东”韵,次句“逢”字用的是“二冬”韵,次句通押。再如,《红》系本不存而《石》系本仍有的惜春“海灯”谜诗,首句“成”、四句“明”字属于“八庚”韵,次句“经”属于“九青”韵,次句出韵。

而且,蔡先生所谓的宝钗竹夫人谜诗“连韵部都要借押”,即指认第二十二回竹夫人谜诗“有眼无珠腹内空,荷花出水喜相逢。梧桐叶落分虽别,恩爱夫妻不到冬”中,首句“空”字错韵了。其实,首句“空”字属于上平声“一东”韵,次句“逢”、四句“冬”字属于上平声“二冬”韵。两韵相邻,因此属于首句入韵而借用邻韵字通押,正如古文专家王力(字了一)所谓:“首句入韵时,诗人往往借用邻韵字来作为首句的韵脚;这种做法晚唐渐多,到了宋代,甚至成为风气。”[38]譬如,宋代苏轼《题西林壁》绝句,首句入韵“峰”字用“二冬”韵,二句、四句入韵“同”“中”字用“一东”韵。此诗用韵与竹夫人诗谜之用韵类似,首句邻韵通押。

又如,第十八回元春归省诸钗作应制诗中,《万象争辉》七绝云:“名园筑出势巍巍,奉命何惭学浅微。精妙一时言不尽,果然万物生光辉。”首句“巍”字属于下平声“十灰”韵(一作上声“十贿”韵),而二句、四句“微”“辉”字用上平声“五微”韵。可见,即便雪芹拟写要求更严的应制诗中,亦有首句连邻韵都不用之例外,更遑论“连韵部都要借押”了。其实,蔡先生赞不绝口的“更香”谜诗,反倒存在借押问题,“烟”、“缘”、“年”、“迁”字属于下平声“一先”韵,而第四句“添”字属于“十四盐”韵。

细究“庄子文”问题,正如张、沈二先生所疑问:“然则,为何改易书名,个中原由,尚待寻绎。”[39]其实蔡先生的思路正好明示了脂砚们为何篡改“庄子文”等文本,即“文”改成“因”即可“同一部韵”,但是由此却带来了前后表述矛盾的问题。既然首句入韵次句可邻韵通押正合乎雪芹拟作的一贯原则,何须脂砚们帮倒忙!

梅节先生在《析“凤姐点戏,脂砚执笔”》一文中亦指出,脂砚们篡改雪芹原本的证据,还见于庚辰本第二十二回文本及眉批。该回庚辰本比甲辰本、程本多出“凤姐点戏”以下三十九字。而畸笏有眉批慨叹:“凤姐点戏,脂砚执笔事,今知者寥寥矣!”据梅节先生考辨,凤姐点戏的文字为脂砚所加,此蛇足“把曹雪芹营造的意境破坏了,把造‘谶’的作用破坏了”,“脂砚不是《红楼梦》里人,更不是《红楼梦》的作者,对曹雪芹的思想及其作品深度,并不很了解。”[40]

为增强说服力,笔者再举新例佐证,供读者辨识:

1、第五回《枉凝眸》曲:“若说有奇缘,如何心事终虚话。”(甲辰本、程本)

庚辰本、舒序本、杨藏本均作“虚化”。甲戌本原钞亦似作“虚化”,而后人(如孙桐生等)墨改作“虚话”,戚序本或亦原作“虚化”,以不经见改作“虚花”。列藏本缺页。

虚花,又称“虚空华”、“空华”,是佛经用语,比喻一切事物为因缘所生的幻相,后俗语中亦用以泛喻虚幻不实。[41]《楞严经》卷六云:“见闻如幻翳,三界若空华。”《楞伽经》卷一云:“世间离生灭,犹如虚空华。”如《醒世恒言·徐老仆义愤成家》云:“那爵位乃虚花之事,金银是臭污之物,有何希罕?”此外,“虚花”一词又见于《金瓶梅词话》第七十四、《儿女英雄传》第九回等。

甲辰本、程本作“虚话”,为是。明人卫泳《悦容编》:“色空空色皆虚话,斩尽藤萝我独存。此悟得真身而观有独至也。”明初李昌祺《剪灯余话•贾云华还魂记》:“魏鹏约会其表妹俜俜,欲私之,不谐,作《如梦令》自悼:明月好风良夜,梦到楚王台下,云薄雨难成,佳会又成虚话。”“虚话”应同“虚语”,明清小说常见语,如《古今小说•蒋兴哥重会珍珠衫》:“(兴哥)心下沉吟,有这等异事?现在珍珠衫为证,不是虚话了。”《初刻拍案惊奇》卷八:“今日见说,却记得你前年间,曾言苏州所遇,果非虚话了。”

“虚化”,乃近代日本舶来词。甲戌本、庚辰本之“虚化”,应为“虚话”音近而讹。

2、 第五回《喜冤家》曲:“一味的骄奢淫荡贪欢媾。”(程乙本)

“贪欢媾”,甲辰本、程甲本与甲戌本、己卯本、庚辰本、舒序本底字,均作“贪还構(搆)”;但舒序本又旁改作“贪婚媾”。杨藏本作“贪这搆”,戚序本改作“贪顽彀”,均误。

程乙本虽后出,却不排除最接近雪芹原本的抄本,有许多优异的文字,应是程高于乾隆辛亥活字本摆印前搜得,正如程乙本“引言”所云:“今复聚集各原本详加校阅。”详细论述参见梅节《草根,不应是草包!》一文“贪欢媾”条解读。[42]

3、第七回,宝钗讲制冷香丸物料:“东西药料,一概都有限,易得的。”(甲辰本、程甲本)

“限”,甲戌本、己卯本、杨藏本因音近而讹为“现”;舒序本亦讹为“现”,后点改作“限”,为是。第二十八回蒋玉函说“这诗词上我倒有限”,可印证。此外,己卯本、庚辰本又脱去“易得的”三字。因有讹夺,诸本改变了句读。程乙本此句改作“东西药料,一概却都有限”,亦删去“易得的”三字,不排除最接近雪芹原本。可证《红》系本不误,乃雪芹原作。

4、第十六回:“贾政……即忙更衣入朝。”(甲辰本、程本)

元春才选凤藻宫,加封贤德妃,宣贾政入朝,因元春乃贾政之女也。甲戌本、己卯本、庚辰本、戚序本均误作“贾赦”,实乃改笔。

5、第十八回,元春归省,贾政参见颂德:“贵妃且勿以政夫妇残年为念。”(甲辰本、程甲本)

“残年”,己卯本、庚辰本、舒序本、列藏本、杨藏本作“残犁”;戚序本(蒙府本)改作“残黎”。陈熙中先生曾指出,古代“年”字作“禾千”[43]。按《说文解字•禾部》:“年,穀熟也。从禾,千声。”甲骨、金文均如此。容与堂本《忠义水浒传•引首》邵雍诗云:“草木百年新雨露,车书万里旧江山。”其中“年”正作“禾千”,可证脂本妄改。

6、第十八回,元春归省,大观园诸艳题咏中,有一首《文采风流(扁额)》云:“(探春)秀水明山抱复回,风流文采胜蓬莱。绿裁歌扇迷芳草,红衬湘裙舞落梅。珠玉自应传盛世,神仙何幸下瑶台。名园一自邀游赏,未许凡人到此来。”(程乙本)

《石》系本和《红》系本中的甲辰本、程甲本,均署作者“李纨”,这是错误的。李纨是寡妇,虽未必心如槁木死灰,然而绝不会在这样的场合写出“绿裁歌扇迷芳草,红衬湘裙舞落梅”的艳句。诸本系于“李纨”,可见传抄之时的混乱。系于“探春”的抄本,和《喜冤家》“贪欢媾”一样,应是雪芹原著的传本,程高二人在次年重排《红楼梦》活字本时校正。

7、第二十五回,马道婆游说贾母供光明普照菩萨:“南安郡王府里太妃,他许的愿心大,每天四十八斤油。”(甲辰本、程甲本)

甲戌本“府”误作“有”,“的”误作“多”,以致“太妃”句下,意更晦。庚辰本、戚序本沿其误,越改越错。可见脂本抄改偏听偏信。参见《草根,不应是草包!》一文“愿心”条校读。[44]

8、第二十七回,宝钗扑蝶追至滴翠亭,“原来这亭子四面俱是游廊曲栏,盖在池中水上”。(程本)

程本“栏”字,甲辰本作“槛”。槛,栏杆也。《红楼梦》中的建筑,廊、栏结构很常见,“长槛曲栏随处有”。《红楼梦》第三十七回,探春致宝玉等云:“前夕新霁,月色如洗,因惜清景难逢,未忍就卧,漏已三转,犹徘徊桐槛之下,竟为风露所欺,致获采薪之患。”甲戌本、庚辰本、戚序本均作“游廊曲桥”。既然是水亭,当然有竖栏之设,一是让游人凭栏观赏,二是防止游人跌入水中。

《楚辞·东君》:“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。”洪兴祖补注:“槛,栏也。”《资治通鉴·陈长城公至德二年》:“上于光昭殿前起临春、结绮、望仙三阁,各高数十丈,连延数十间,其牕、牖、壁带、县楣、栏、槛皆以沈檀为之。”元人胡三省注:“栏、槛,皆所以凭也,施於檐下阶际者曰栏,施於牕牖之间者曰槛。”

“曲桥”一词,古代文献未见。现代有九曲桥之谓,但亭子有短桥通岸,宝钗是在游廊听到亭子内红玉和坠儿说话,并非在桥上。

9、第二十七回:“这也是瞎气!”(甲辰本、程本)

探春给宝玉做了一双鞋,赵姨娘嫌探春不给“正经兄弟”贾环却给宝玉,“气的抱怨的了不得”,宝玉学给探春听,探春说她妈“这也是瞎气”。“瞎”,胡乱,没来由,“瞎气”为是。

甲戌本脱去“瞎”字,不通。庚辰本改作“这有什么白气”,不成话;戚序本(蒙府本)作“这有什么他也气”,不明所以。

10、第三十回:“明儿闲了,姐姐替我分辨分辨。”(甲辰本、程本)

薛蟠生日,宝玉借口不适,没去祝贺,请宝钗便中替他分辨分辨。“闲”字,庚辰本误作“闹”,戚序本(蒙府本)又因音近而误,改作“恼”,列藏本以形而误,改作“问”。甲辰本、程本“闲了”为是,此乃《红楼梦》中的常用语。

11、第四十一回“那一只形似钵而小,也有三个垂珠篆字,镌着点犀盉。”(甲辰本、程本、杨藏本)

宝黛钗三人品茶拢翠庵,妙玉拿给黛玉的盉(上乔下皿),名称有讲究。庚辰本、戚序本(蒙府本)、列藏本均作“杏犀盉”,当误。《战国策·楚策一》云:“乃遣使车百乘,献骇鸡之犀、夜光之璧于秦王。”唐人刘恂《岭表录异》卷中云:“又有骇鸡犀、辟尘犀、辟水犀、光明犀。此数犀,但闻其说,不可得而见也。”元人宋本《舶上谣送伯庸以番货事奉使闽浙十首》之八云:“薰陆胡椒腽肭脐,明珠象齿骇鸡犀。”上世纪六十年代,沈从文、周汝昌曾就此问题作过两番讨论。沈从文认为,“點犀”有文献文物二重证据,而“杏犀”却无。[45]当以沈说为是,脂本“杏”字当为简化字“点”字之形误。

12、第五十六回,“那不得管地的,听了每年终无故得钱,更都欢喜起来”。(甲辰本、程本)

大观园探春、李纨、宝钗“三驾马车”暂理贾府大小事务,搞土地承包制。宝钗“小惠存大体”,主张“管地”的人每年终从利得中抽一点,分给那些“不得管地的”妈妈。己卯本、庚辰本“地”误作“也”;戚序本改作“管事”;列藏本原抄作“管他”,却又点去“他”字。只有蒙府本猜对,改易作“管地”。东观阁初刻本同于程甲、乙本,作“管地”,不误;而东观阁重刻本却作“管他”,有误。后期翻刻本如王评本、妙本、大观琐录本等亦不误。抄本中,唯独列藏本作“管他”,误同东观阁重刻本。

总而言之,以上十二例,连同梅节先生在《论红楼梦版本系统》中举证的六例,凡十八例,其中甲戌本占大半。在十八例中,前三十回占了十例,这在一定程度上反映《红楼梦》的“上三十回”流传时间相当之长,各本传抄过手之繁;而后几例,属于繁简字转化而致讹的。《红》系本不误,而《石》系本因转录而讹误不一,乃至各脂本妄改、臆改得令人哑然失笑。

脂本中此类无知妄改、错简脱文不一问题,前八十回中可谓不胜枚举,大量例证可参见《新批校注红楼梦》[46]。

但需要指出的是,对于程本(包括甲辰本)上诸多优异的文字,该批校本未加任何论证,统统归结于后人改动,诸如“后人不察,复窜入正文”(第1页)、“甲辰折其中而改之,程本从之”(第36页)、“程本沿袭甲辰本而删之,似无道理”(第1275页)云云,则不免受惑于佞脂红学之蔽,然批校者仍为程本(包括甲辰本)某些典型的优异文字辩护,譬如论称“甲辰本删并二人对话,文字简洁。程本从之,亦非无因”(第1289页)、“甲本、甲辰本前后一致,有意模糊‘朝代年纪’;脂本或相牴牾,似失检点”(第253页)等,则值得深长思之。

三、曹雪芹是“悲金”还是“怀金”?

追究起来,现存十几种《红楼梦》或《石头记》本子在在不同,异文互现,繁简不一。若论其致讹之源流,既可因钞胥之手由正至讹,又可因整理者依据前后文叙述由误校正,因此,究竟哪一本为源头,哪一本为支流,一时殊难遽判。

从形式逻辑而言,此类异文源流具有可逆性,正反两面均可强词辩解,但除去因传抄技术操作层面所致讹误之外,涉及雪芹命意或《红楼梦》主旨之处,则不具有可逆性,不容含糊。笔者认为,有关创作主旨或体现雪芹倾向性之异文,才是判断是否为原本的样本。譬如第五回“悲金悼玉”问题和第二十二回末断尾问题,即值得继续解剖、辨证。

《红楼梦》第五回“贾宝玉神游太虚境,警幻仙曲演红楼梦”,其中“红楼梦引子”云:“因此上,演出这悲金悼玉的《红楼梦》。”(程本、甲辰本)。“悲金悼玉”,金者,指代宝钗也,玉者,指代黛玉也。悲者,痛也,伤也(《说文》、《广雅》),悲悯宝钗在宝玉“悬崖撒手”后独守空闺之处境也;悼者,哀也(《广雅》),伤悼黛玉魂归离恨天之悲剧。而庚辰本、戚序本、舒序本、杨藏本诸本却作“怀金悼玉”,怀者,思念也(《说文》)。《红》系本之“悲”字,寄托着雪芹对宝钗这一形象的冷淡和憎恶之倾向,也体现着宝玉最终对宝钗的抛弃和决绝的态度。而《石》系本作“怀”字,却喻示这宝玉至少还对宝钗留存一丝温存和留恋——假如宝玉对宝钗果真念念不忘,而仍然最终“悬崖撒手”,殊不可解。

因此,宝玉是“悲金”还是“怀金”,体现着雪芹对黛钗爱憎迥别的感情倾向。右钗右黛之辨,至今聚讼纷纭。通部书而言,雪芹是抑钗扬黛的,这从第二十二回众人猜元妃灯谜时的反应可见一斑。第二十二回小太监传谕元妃所作灯谜,让众人各自猜去:“宝钗听了,近前一看,是一首七言绝句,并无新奇,口中少不得称赞,只说难猜,故意寻思,其实一见就猜着了。”(程本、甲辰本、杨藏本)。宝钗既见“并无新奇”,却又佯装“难猜”,心口不一,雪芹直刺隐微也。正如王伯沆批曰:“此是作者极诋钗处”;而清人张新之亦评曰:“此皆宝钗正传,故必是他看。”而“宝钗听了”一句中,脂本于“宝钗”下均有一“等”字。有谓加一“等”字,“非只宝钗世故也”,其实脂本一字之改,把宝钗与黛玉、湘云、探春等人等同化了。

第十八回应是元春第一次面试钗黛二人。从元春命诸小姐作大观园题咏来看,元春对钗黛二人总体印象确是别样看待,“薛林二妹之作与众不同”,但是钗黛不分轩轾。黛玉原本存心“大展奇才,将众人压倒”,结果“不想元妃只命一匾一咏”,“只胡乱做了一首五言律应命便罢了”。虽然黛玉幼年失怙,早早寄人篱下,孤苦伶仃,乃大观园中名副其实的“寄养女”,但是黛玉藐视八股科考,从不劝宝玉“仕途经济”,即使为爱情也不肯低头从“礼”讨好长辈。黛玉胡乱作一首五律“名园筑何处”应制诗这一举动,符合其一贯孤标傲世、率性而为的精神。

黛玉不阿谀不奉承,可宝钗恰恰一贯察言观色,作小伏低,一意讨好“那上头穿黄袍的”。元妃虽则才选凤藻宫,但其才华并非超群,元妃题咏大观园是一首七绝“衔山抱水建来精”,没有典故,直白如话,毫无深意。元春本人在题写后亦坦言:“我素乏捷才,且不长于吟咏,姐妹们素所深知。”而宝钗一首七律《凝辉钟瑞》,确实应评为“大观园题咏”的压卷之作。全诗首联为咏大观园景,其馀各联均大肆颂圣。不妨比较宝钗与诸艳题咏之不同:一、宝钗题咏与元妃题咏一样没有用典,毫不费解,而黛玉虽是胡乱应景之作,“金谷”“玉堂”等用典熟练,格调清新;二、诸钗皆咏风花雪月,而宝钗极力颂圣,“高柳”、“莺出谷”、“修篁”、“凤来仪”、“文风”、“孝化”云云,含蓄典雅,应时应景。钗黛高下顿然可见,元妃回宫后自然上表,为宝钗美言请功。于是,到了第二十三回,元妃“回宫后,便命将那日所有的题咏,命探春抄录妥协,自己编次优劣”。抄录大观园题咏特命探春句下,王伯沆批曰“三姑娘奉命为此,可谓荣矣”,可见庶出之探春在姐妹群中出类拔萃也,得到元妃的青睐。但是接下来叙述,小太监宣元妃口谕,令群芳住进大观园:“命宝钗等在园中居住,不可封固。命宝玉也随进去读书”。

雪芹著文一字褒贬。此处,各本均作“宝钗等”字样。为何特说“宝钗等”字样?民国人王伯沆批曰:“此处不用迎、探等,而用钗等,以宾夺主,疑不能明也。”[47]其实,此处暗示元妃已属意宝钗,为第二十八回端午节赐礼钗黛有别作伏笔。按,第二十八叙述元妃端午节赏赐,独宝玉的节礼“同宝姑娘的一样”:“只见上等宫扇两柄,红麝香珠二串,凤尾罗二端,芙蓉簟一领。”而“林姑娘和二姑娘、三姑娘、四姑娘只单有扇子同数珠儿,别的都没有”。原来,宝钗与宝玉均有的“红麝香珠”、“芙蓉簟”,而黛玉却没有。对此,连宝玉也怀疑地说:“这是怎么个原故?怎么林姑娘的倒不同我的一样,倒是宝姐姐的同我一样!别是传错了罢?”袭人反而进一步坐实道:“昨儿拿出来,都是一份一份的写着签子,怎么就错了!”从亲戚远近而言,一个姑表亲一个姨表亲,按说姑表亲血缘关系是更近一层的;但元妃赏赐,更亲厚姨表亲宝钗。元妃“厚彼薄此”于封建礼仪不合,确实耐人寻味。

毫无疑问的,宝钗亦感到此中意味,“礼”外之音。按照第二十八回文中叙述,“薛宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过‘金锁是个和尚给的,等日后有玉的方可结为婚姻’等语,所以总远着宝玉。”此段叙述“金锁”是和尚给的;而之前第八回“比通灵金莺微露意,探宝钗黛玉半含酸”叙述,宝钗自称“两句吉利话”是个人所给,甚至丫头莺儿则称“八个字”乃“癞头和尚送的”。何以三人供词矛盾?清人陈其泰、张新之、洪秋藩诸评家据此皆称薛氏母女之伪,金锁实乃人工制造,“可知薛玉之婚乃薛姨自献也”。此回,甲戌本亦批云:“峰峦全露,又用烟云截断,好文字。”可见雪芹字字春秋。

下文叙述,宝钗“昨儿见元春所赐的东西,独他与宝玉一样,心里越发没意思起来。幸亏宝玉被一个林黛玉缠绵住了,心心念念只记挂着林黛玉,并不理论这事。”可见宝钗对元妃所赐节礼是茶壶里煮饺子,心里有数的。红学界不止一人论称,此乃暗示元妃属意于二宝而不取二玉,如知名红学家李希凡先生亦曾指出:“或许是王夫人早有授意,或是归省时看中了宝钗,借此示意,也未可知。”[48]其实,在此前的第二十二回开头叙述,贾母对宝钗“喜他稳重平和”,让凤姐张罗给宝钗作生日酒席,“便自己捐资二十两银子,唤了凤姐来,交与他备酒戏”,已逗漏贾母重钗轻黛的消息了。在“稳重平和”句下,庚辰本有批曰:“四字评倒黛玉,是以特从贾母眼中写出。”王伯沆亦批曰:“已见贾母属意宝钗。”当然,此后贾母又一度改变主意,在第五十回起意向宝琴提亲,“细问他年庚八字并家内景况”,但因薛姨称已经“许了梅翰林的儿子”而作罢。此是后话,不赘。

众所周知,得到赏赐之后,设若宝钗真的“心里越发没意思起来”“总远着宝玉”,则不会出现第三十六回“绣鸳鸯梦兆绛芸轩,识分定情悟梨香院”一段颇具性隐喻的奇妙大文,更不会出现宝钗在宝玉午休之际对坐卧榻边上的尴尬了。而实情是紧接在赏赐之后,一贯内敛的宝钗一反常态,不顾“大热天”戴上“红麝香珠”,招摇过市,结果引起宝玉的忘情呆看和黛玉的“呆雁”嘲讽。正如李希凡先生指出的,雪芹于第二十八回回目“薛宝钗羞笼红麝串”上,特意标出“羞”字,“画龙点睛般地描摹出宝钗心中的隐秘”[49]。可见宝钗表里不一,外表冷漠,其实内心狂热。

此外,在第二十八回中,雪芹还笔锋含蓄地点出宝钗和宝玉同有的一个很奇特的端午节礼是“芙蓉簟”,即绣着荷花的毯子。一般而言,“芙蓉簟”只有夫妻才配上用,姑娘们“都没有”。正如袭人强调的,老太太以及太太、老爷、姨太太均有,大奶奶、二奶奶以下均没有。此处“芙蓉簟”之“芙蓉”,可与第二十二回的竹夫人谜语相互对看。

竹夫人谜诗亦为对人物未来命运的谶语:“有眼无珠腹内空,荷花出水喜相逢。梧桐叶落分离别,恩爱夫妻不到冬。”首句“荷花出水”,是说夏天荷花盛开,“喜相逢”,即此时节喜事来了。夏季里,究竟迎来什么喜事呢?对于一直寄望振兴家业的宝钗而言,莫过于宝玉考取功名。夏季正是槐花黄时节,俗语说“槐花黄,举子忙”,后人常用“槐花黄”喻指考生忙于准备科举考试的夏季。据唐人李淖《秦中岁时记》记载,科举考试结束后,未中进士的考生并不想离开京城,而是借居于闲宅、寺院等埋头写作,于当年七月再献上新文请求朝廷提拔、录用。当时,正值槐花泛黄,正如元人马致远《黄粱梦》云:“策蹇上长安,日夕无休歇。但见槐花黄,如何不心急?”而后宝玉蟾宫摘桂,正值秋风吹落叶之际,宝玉毅然决然弃家而出,正如下联首句“梧桐叶落分别离”所咏之事也,不赘。

有了第二十三回元妃属意宝钗之说为铺垫,到了第二十五回宝钗表现出胜利者的姿态。第二十五回黛玉在宝玉梦魇醒后,念了一声“佛”,宝钗趁机调笑黛玉一把:“我笑如来佛比人还忙,又要度化众生,又要保佑人家病痛,都叫他速好;又要管人家的婚姻,叫他成就。”此处,《红》系本与《石》系本,异文差别甚大。庚辰本等脂本作:“我笑如来佛比人还忙,又要讲经说法,又要普渡众生;如今宝玉、凤姐姐病了,又烧香还愿,赐福消灾;今儿才好些,又管林姑娘的姻缘了。”此句之前,甲辰本、程本叙述“宝钗笑而不言”,而甲戌本、庚辰本等脂本却作“宝钗便回头看了他半日,嗤的一笑,众人都不会意”云云。总体而言,《石》系本“嗤的一笑”显得宝钗轻浮、无礼;而《红》系本一句带过,无声胜有声,尤其含蓄蕴藉,正是雪芹一贯的春秋笔法。

在第二十五回前半回叙述中,熙凤亦曾打趣黛玉说:“你既吃了我们家的茶,怎么还不给我们家作媳妇儿?”众人听了一齐都笑起来。接下来,甲戌本、庚辰本、戚序本等作“李宮裁笑向宝钗道:‘二嫂子的诙谐真是好的……’”庚辰本侧批云:“好赞,该他赞。”李纨竟能与宝钗串通一气,在大庭广众面前当面讽刺黛玉,大违雪芹在第四回 “槁木死灰”的形象定位。而甲辰本作“李纨笑道”,亦误。而程本作“宝钗笑道”,与下文宝钗对于黛玉念“佛”的打趣,正相映照。总之,脂批、脂本刻意篡改雪芹本意,强行突出李纨与宝钗合谋的印记,而不顾李纨的一贯个性,实乃不顾忌雪芹笔法,曲意篡改。

关于雪芹刺钗之笔,梅节先生曾指出,《红楼梦》第五回、第二十二回都是全书的关钮之处,其中诗词歌赋曲谜语都有暗示人物命运的作用,有着谶纬的氛围,“曹雪芹写二十二回这回书,目的就是要对第五回作必要的补充”。[50]

谶纬的笔法,在第二十八回也有集中呈现。第二十八回冯家酒席上,各人吟唱的“女儿”酒令都有暗指,隐喻着人物的命运。宝玉的唱词“女儿悲,青春已大守空闺;女儿愁,悔教夫婿觅封侯”句下,王伯沆批云:“钗之谶语耳。”句中“觅封侯”,亦指宝钗逼着宝玉走他一贯厌烦的“仕途经济”和博取功名。宝玉所咏“红豆曲”,也是隐指宝钗未来的悲剧。此外,宝玉酒底词“雨打梨花深闭门”,也与第三十七回宝钗《咏白海棠》“珍重芳姿昼掩门……”相互关合,揭示宝钗将来守寡的凄苦日子。甚至蒋玉函的酒面和酒底词,也隐指袭人在后来的艰难处境,那时宝玉脱离红尘,“石归山下无灵气”。

要而言之,是“悲金”还是“怀金”,关乎雪芹的倾向性和《红楼梦》的创作原旨。在红学史上,钗黛之争已历二百多年。俞平伯最早发现脂评主张“钗黛合一”说,根据是庚辰本第四十二回回前批:“钗玉名虽两个,人却一身,此幻笔也。今书至三十八回时已过三分之一有余,故写是回使二人合而为一。”并提出“书中钗黛每每并提,若两峰对峙双水分流,各极其妙莫能相下……”[51]之说。而“抑钗扬黛”的观点,早期如清光绪人许叶芬在《红楼梦辨》中云:“黛玉、宝钗,殆其人乎?黛玉近于薄,薄也而实厚;宝钗似乎厚,厚也而实薄。……宝钗之伪,人或知之,不知薛姨妈之伪,尤甚于其女……。”[52]认为黛玉有高人之行,而宝钗有随俗之伪,令他反感。至于“拥钗抑黛”的观点,最早可见于清嘉庆年间东观阁本评语[53]。犹可注意者,东观阁本此处恰作“怀金悼玉”。众所周知,东观阁主人序中曾夫子自道,其翻刻自程氏萃文书屋活字本,“怀金”应属臆见妄改,而不可能据脂本而校。东观阁主人与脂砚们偶合,无他,实乃闭门造车出门合辙也。

“拥钗”之论自上世纪中叶滥觞,至今绵延不绝。2013年以来,张惠先生连发两文讨论其文化根源,论称:“海外和海内对照来看,当今主流的‘拥钗’、‘弃黛’实质上代表了一个时代的终结和另一个时代的开始。”[54]近年,曾扬华先生撰《钗黛之辨》一书,洋洋数十万字,从不同方位、侧面、层次,以及作品表现手法上,通过三十多个钗黛比对进行综合比较,“而结果却都是鲜明一致地显现抑钗扬黛的指向。而宝钗总是一个负面形象”。[55]

雪芹对于钗黛有着鲜明的爱憎寄托,这是曾扬华先生论证的大题目。论述有力,不容置疑。但是曾先生在上篇总结时,依然以“撼山易,撼薛宝钗难”为标题。“抑钗扬黛”之说最早,而定论终难,原因何在?除了曾先生罗列的特殊笔法、中华文化、现实社会等因素左右读者接受美学之外,其关键是漏去了最主要的原因,即脂砚们对雪芹原本中直笔刺钗的涂改、毁弃。在“金玉良缘”实现之前,宝钗极力掩饰自己的弱点,等坐上“宝二奶奶”宝座之后,便露出了宝玉不能容忍的“俗人”的本质,宝玉终于弃之而去。可以说,脂砚们护钗已到失去理性的程度,以至于在庚辰本第二十一回脂批痛骂宝玉:“宝玉之情,今古无人可比,固矣。然宝玉有情极之毒,亦世人莫忍为者,看至后半部则洞明矣。此是宝玉三大病也。宝玉有此世人莫忍为之毒。”脂砚们不值宝玉所为,不满雪芹在后部通过具体描写显露宝钗之“恶”。所以脂本只对前八十回做了定稿,而对“后三十回”听任其散失。而脂砚们通过作为《红楼梦》第一读者的评析,则造成二百五十多年来“钗黛合一”的误解。

总之,雪芹撰作《红楼梦》,“批阅十载,增删五次”,是有倾向性的。雪芹同情天上绛珠仙子林黛玉,不值人间淑女班头薛宝钗,故此,宝玉对于宝钗这一作伪藏奸的“负面形象”是不会怀念的,则雪芹原本不是“怀金”,而应是“悲金”。更有意味的是,此处东观阁初刻本[56]、重刻本亦改作“怀金悼玉”[57],雷同于庚辰本、戚序本、舒序本等脂本,可谓闭门造车出门合辙了。

四、第二十二回宝钗黛谜诗否定之否定

三十馀年来,《红楼梦》第二十二回烂尾问题已成三派解读。其一,《红》系本宝黛钗谜诗为真,梅节先生主之;其二,脂系本中只有戚序本为真,张爱玲主之[58];其三,两个版本系统皆后人所续,蔡义江先生主之。

我们不能说第二十二回文字残破和更香谜的署名是有人故意做了手脚,但庚辰本等脂本回末的破失和更香谜的误贴,的确歪曲甚至颠倒了钗黛形象的原本面目,模糊了《红楼梦》的创作主旨。对此,梅节先生在《论红楼梦的两个版本系统》中已有详论。对于梅文的提证,近三十年后蔡义江先生始发表文章《更香谜属谁和镜迷竹夫人谜是否原作——与梅节兄讨论》[59],予以回应。可以说,蔡文是对甲辰本、程本、戚序本留存之谜诗的否定,但其中误解颇多,理当仔细辨正。

概括起来,蔡先生之所以认为戚序本、甲辰本等上谜诗皆为后人所补不外乎两个理由:其一、庚辰本此回批语说“此回未成而芹逝矣”,故雪芹并没有写完这一回就去世了;其二、惜春谜底“海灯”与谜面“沉黑海”字眼相犯,蔡文因此认为谜底为后人所猜“未必对”[60]。

其实,此两点本不成问题。关于前者,庚辰本眉批就有“此后破失,俟再补”,可证雪芹是写完了此回的,只不过后来传抄时“破失”了。关于后者,现存各本均有之探春谜底“风筝”与谜面“莫向东风怨别离”,亦犯“风”字,而现存各本均如此。可证雪芹拟灯谜是不忌讳谜面与谜底犯字的。

蔡文质疑的重点之一,即曹雪芹是否只拟古而不移古?蔡文称,因为宝玉之古镜谜是借用李开先《诗禅·镜》或冯梦龙《桂枝儿·咏镜》,是“移用古人”,所以不像雪芹的一贯作风。此谜典故出于《孟子·万章上》,但有一字之差,即《孟子》“南面而立”之“立”,《红楼梦》改作“坐”。冯梦龙《挂枝儿》咏部八卷“镜”云:“南面而立,北面而朝。象忧亦忧,象喜变喜。绝佳。此篇可谓善脱化矣。”可见雪芹除了改“立”字为“坐”,再改“变”字为“亦”(《孟子》作“亦”字)。宝玉镜子谜如是借用《挂枝儿》的,那么已动了两个字,如此怎么说移用“现成”呢?试看《红楼梦》里引用古诗,大部分都是经过改造的,譬如《红楼梦》中引用之“花气袭人知昼暖”、“留得残荷听雨声”、“纵有千年铁门槛”等句,均与原作相差一字。而宝玉镜子谜亦更改“立”、“变”两字,正符合雪芹化用他人古诗词的一贯手段,恰说明宝玉镜子谜不假。

再如,第五回警幻仙姑赋,全篇取意于三国时期人曹植《洛神赋》,而其中“风回雪舞”、“云髻堆翠”等句,亦拟自《洛神赋》名句“飘飖兮若流风之回雪”、“云髻峨峨”等。第四十三回,宝玉来到水仙庵,赞扬塑像,脂本作:“真有那‘翩若惊鸿,婉若游龙’之态,‘荷出绿波,日映朝霞’之姿。”程本作:“真有那‘翩若惊鸿,婉若游龙’、‘荷出绿波,日映朝霞’的姿态。”亦源自《洛神赋》。《洛神赋》原文作:“其形也翩若惊鸿,婉若游龙……远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。”由此可见,雪芹移用虽略有改变,但并非独铸新词。

又如,久为红学家们所非议的第二十三回宝玉“四时即事诗”、“葬花吟”,第二十八回宝玉所唱“红豆曲”和云儿所唱隐语瘦词“荳蔻开花三月三”等,均非雪芹独创,实乃《红楼梦》对古人的艺术创造和适当借鉴。[61]而宝玉镜子谜亦更改“立”、“变”两字,正符合雪芹化用他人古诗词的一贯手段,恰说明宝玉镜子谜不假。

总之,正如《红楼梦》第一回雪芹自道:“亲自经历的一段陈迹故事,其中家庭闺阁琐事,以及闲情诗词倒还全备,或可适趣解闷。”《红楼梦》乃一部破愁解闷的闲书,而非高头讲章,认为雪芹“只拟古而不移古”,即误解了雪芹撰作说部的意义和主旨,亦为另一种佞芹红学。

蔡文质疑的重点之二,宝钗、黛玉,谁更适合更香谜?对此问题,梅节先生在《论红楼梦的版本系统》一文已有细分条缕,可参看。在此要强调的是关于“无缘”的解读。蔡文认为二宝之间仍可称为“无缘”,“不再有缘分亦即缘尽,或虽做过夫妻,但没有结果,最终只能独居,说成‘无缘’行不行呢?”[62]按照现代人的感情理解,如此说当然是可行的,但在两百年前的乾隆时代,雪芹命意重在夫妻名分,即“琴边衾里总(两)无缘”。所谓“琴边”,喻指夫妻关系,古人常以琴瑟和谐喻夫妻关系和谐。如明人沈受先《三元记·团圆》云:“夫妻和顺从今定,这段姻缘夙世成,琴瑟和谐乐万春。”所谓“衾里”,同床共枕之谓也。《说文》:“衾,大被。”段注:“寝衣为小被,则衾是大被。”封建社会道德注重男女大防,古代小说戏曲中常以“衾”影射男女肌肤之亲。如成语“衾影无愧”,即指在私生活中无丧德败行之事。又如,元人王实甫《西厢记》云:“生则同衾,死则同穴。”实乃夫妻誓言也。

更香谜感叹“琴边衾里两无缘”,《红》系本归属黛玉名下,当然指两人从未同床共枕过。而宝钗谋婚成功,结果坐上“二奶奶”位置,虽然“恩爱夫妻不到冬”,宝玉最终“悬崖撒手”,“逃大造、出尘网”,但二宝夫妻名分仍在。二宝既有“金玉良缘”之名又有夫妻之实,岂可再称之为“琴边衾里两无缘”?由此可见,雪芹原本更香谜必不属于宝钗。

再者,宝钗为何不适合更香谜,还因宝钗一贯雍容大度,不可能“焦首朝朝又暮暮,煎心日日复年年”。蔡文分析道:“‘焦首’‘煎心’等词只有对失去丈夫后,悔恨交加、痛苦不堪的宝钗来说,才是最适合的。”[63]其实此乃以无据为证,以普通人之感情衡诸小说人物。仅从前八十回来看,二宝之间远不是“知心爱人”:在宝钗面前,宝玉经常显得无能,又没面子;而且在宝钗眼中,宝玉也是不成器的“无事忙”,不思进取的“富贵闲人”,因此对宝玉也常是冷讽和轻视。二宝之间,正缺少了二玉之间那种相互体贴、相互尊重、惺惺相惜的思想沟通,这也是雪芹所着笔抨击的无爱情基础的婚姻,以及究竟为何婚姻要以爱情为基础的“情教主义”。封建淑女班头薛宝钗“不情”,当不会那么渴求夫妻间的思想沟通,那么宝钗当不会为宝玉的“无情婚姻”而“焦首”、“煎心”。

况且从第五回《终身误》中,亦可见二宝婚姻的失败:“都道是金玉良缘,俺只念木石前盟”,是说宝玉心心念念的是情人黛玉,而非妻子宝钗;“空对着山中高士”“终不忘世外仙姝”,是说二宝虽为夫妻却没有爱情。而没有自由爱情的婚姻,无法抚平心灵上的戗伤,更无法调和“三观”的本质差异以及思想性格的冲突,“到底意难平”,一个弃家而去一个独守空闺,是必然的结局。如此失败的婚姻生活,“不情”的宝钗正如妇德模范李纨一样,当然不会执情于早逝的丈夫而终年不得遣怀。而黛玉是“情情”,可谓为情而生,无情则毋宁死。此外,“朝朝又暮暮”、“日日复年年”,又与《葬花吟》中“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”相关合,可见黛玉在贾府中的艰险环境和悲苦人生之一斑。

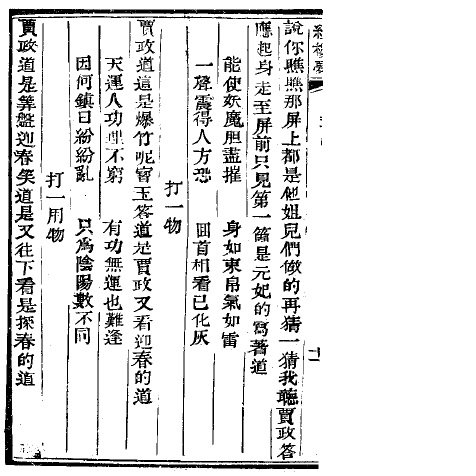

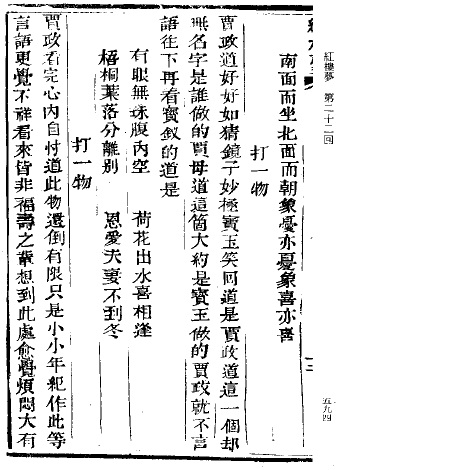

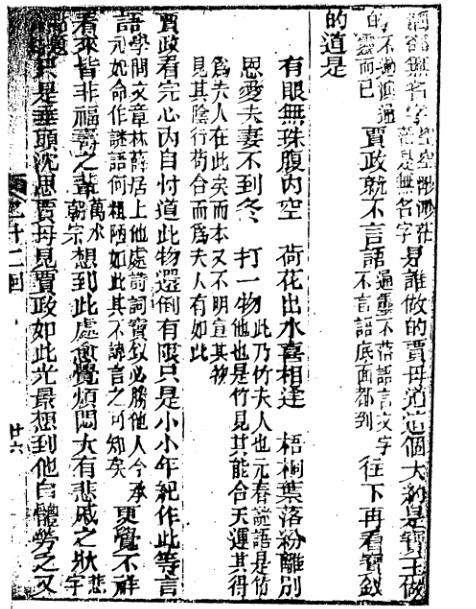

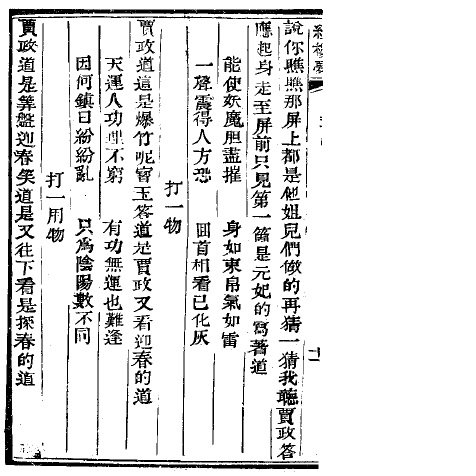

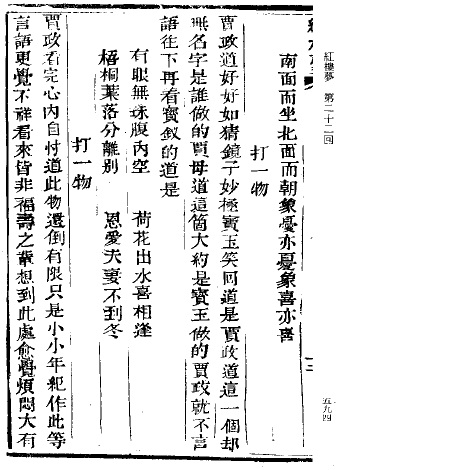

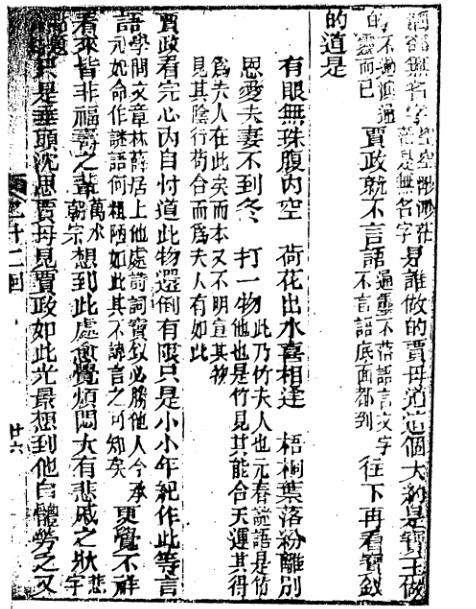

要指出的是,正如第十八回元妃归省宝钗所作应制诗与元妃之作首尾呼应一样,第二十二回宝钗所作谜诗与元妃谜诗亦相关联。宝钗所作“有眼无珠腹内空”谜,程本文本中并未明确谜底为何:“贾政看完,心内自忖道,此物倒有限,只是小小年纪作此等言语,更觉不祥……”;而甲辰本文本中点明谜底:“贾政看到此谜,明知是竹夫人,今值元宵,语句不吉,便佯装不知,往下看了……。”所谓宝钗谜底“竹夫人”,程本的翻刻本亦在评语中论及,如妙复轩本夹评曰:“此乃竹夫人也。元春谜语是竹,他也是竹……。”

宝钗灯谜谜底为“竹夫人”,当不误,即俗语所谓的“抱竹”——谐音“炮竹”,与元妃“能使妖魔胆尽摧”谜底相互绾合。中国传统婚俗认为,竹夫人是男性的象征,最具阳气之物,也是传宗接代的神圣之物。这里因是宝钗灯谜,所以隐指二宝婚姻有传宗接代之事。

图表 2:程甲本第二十二回元春炮竹谜语,贾政指出谜底是炮竹。

图表 3:程甲本第二十二回宝钗谜语,文本并无明确指出谜底为何。

图表 4:妙复轩本第二十二回有关竹夫人批语。

据考,“竹夫人”一名起于北宋。宋诗人苏轼《次韵柳子玉二首》诗云:“问道床头惟竹几,夫人应不解卿卿。”又《送竹几与谢秀才》云:“留我同行木上座,赠君无语竹夫人。”自注云:“世以竹几为竹夫人也。”宋人张耒十岁时,祖父贞之公曾出题《竹夫人》叫他作诗。张耒即刻成诗云:“悲秋已过又伤春,待得郎归荷叶新。守节碎身终不改,知名一似管夫人。”

竹夫人不是在北宋才出现的,在唐朝已有,但那时称为“竹夹膝”。唐诗人陆龟蒙《竹夹膝》诗云:“截得筼筜冷似龙,翠光横在暑天中。”清人吴城《咏竹夹膝》诗曰:“六月火云飞兀兀,赤脚踏冰不可袜。桃笙藤枕懒昼眠,忽被一凉清到骨。谁截此君空复空,交纹叠翠何玲珑。招凉珠与延清室,相伴依依岂尔同。西风一夜吃瑟瑟,长门冷落知谁惜。频年自笑在家僧,莫虑欢情容易失。”

北宋诗人赵摅作《竹夫人》诗示于黄庭坚,黄氏认为竹夫人是凉寝竹器,用于憩臂休膝,似非夫人之职,因而称作“青奴”,并和诗二首,一曰:“青奴元不解梳妆,合在禅斋梦蝶床。公自有人同枕箪,肌肤冰雪助清凉。”二曰:“秾李四弦风扫席,昭华三弄月侵床。我无红袖堪娱夜,正要青奴一味凉。”由黄庭坚所咏“青奴元不解梳妆,合在禅斋梦蝶床”“我无红袖堪娱夜,正要青奴一味凉”,似可帮助我们体味宝钗独守空闺之心态。

综上所论,脂本第五回“怀金悼玉”改文以及第二十二回宝黛钗谜诗破失问题,质而言之,实乃脂砚们歪曲、阉割、改窜“曹雪芹的《红楼梦》”的大问题。当然,从前面分析的那些关键歧义而言,脂砚们并不熟悉《红楼梦》,爱憎亦不同于曹雪芹。脂砚们也无法自己写出另一结局,而因此第二十二回的镜子谜诗、竹夫人谜诗等也被牺牲了,造成脂本破失的残局。至于脂砚们孤注一掷地歪曲、篡改“曹雪芹的《红楼梦》”,其原因究竟何在,其动机何在,则需深入探索。

(甲午立夏日初稿,再改于甲午端阳前五日,雪窗)

注释:

[①] 胡适:《红楼梦考证(改定稿)》,《胡适文存(卷三)》,上海亚东图书馆,1921年12月,第185—249页。1921年3月,胡适撰写《红楼梦考证》初稿,载于同年5月上海亚东图书馆初排本《红楼梦》;同年11月,胡适修补为改定稿,收入《胡适文存(卷三)》,并载于1922年5月亚东重排本《红楼梦》卷首。为行文方便,本文所涉及诸家论者中,在世者姓名后加尊称,已逝者则直呼其名,以下不一一说明。

[②] 梅节:《论红楼梦的版本系统》,香港《中报月刊》1983年5、6月号,收录于专著《海角红楼:梅节红学文存(繁体字版)》,国家图书馆出版社,2013年6月,第201—230页。长期以来,红学家们把《红楼梦》的众多版本分成两个系统,即脂本系统和程本系统。但是,梅先生提出,把《红楼梦》的版本分成脂本和程本两个系统,并不能反映早期《红楼梦》流传的真实情况,正确的应区分《石头记》和《红楼梦》两个版本系统,并从三个方面加以论证。

[③] 梅节:《曹雪芹、脂砚斋关系发微》,《河南教育学院学报(哲学社会科学版)》2005年第4期,收录于《海角红楼:梅节红学文存(繁体版)》,第295—323页。据文末作者自注,“收录本书曾恢复被删去的文字并作校补”。本文所引梅先生相关论文,均以《海角红楼:梅节红学文存》一书为准,下不注。

[④] 胡适:《考证〈红楼梦〉的新材料》,首发于《新月》第一卷第一期(1928年3月10日),又收入1930年5月亚东版《胡适文存三集》(卷五),第593页。亚东原版中“这都脂砚斋重评本(以下称脂本)”之“都”字误排,应为“部”字。关于现存甲戌本,胡适认为乃“世间最古的本子”;而庚辰本,胡适则题记云:“此是过录乾隆庚辰定本《脂砚斋重评石头记》,生平所见此为第二最古本石头记。民国廿二年一月廿二日胡适敬记。”关于甲戌本并非乾隆十九年甲戌原抄本之说,以冯其庸先生主张最力,并论称:“此书从正文到批语,错别字甚多,决不可能是脂砚斋的批稿,相反,这是书商借以牟利的一种冒牌手段。”(冯其庸:《三论庚辰本》,《红楼梦学刊》2014年第2辑,第10页。)

[⑤] 周策纵:《〈石头记〉还是〈红楼梦〉?——主题试探》,原载于新加坡国立大学中文系学报《学丛》,后收入《红楼梦案——周策纵论红楼梦》,文化艺术出版社,2005年2月,第144—157页。

[⑥] 周策纵:《红楼梦案——周策纵论红楼梦》,第157页。

[⑦] 俞平伯校订、王惜时参校:《红楼梦八十回校本(序言)》,人民文学出版社,1958年2月初版、1963年6月再版。本文引文据《红楼梦:俞平伯评点》一书,陕西师范大学出版社,2010年11月,第15页、第17页。俞平伯把《红楼梦》的流传先后分为抄本阶段与刻本阶段,在其《脂砚斋红楼梦辑评》(上海文艺联合出版社1954年初版)一书“引言”中,首先使用“脂本与程本两个系统”说法,所辑脂本涵盖甲戌本、己卯本、庚辰本、有正本和甲辰本,共五种。

[⑧] 虞云国:《〈吴晗全集〉书信系年考辨》,载于2010年7月7日《文汇报》学林版。

[⑨] 杜春和、韩荣芳、耿来金编:《胡适论学往来书信选》,河北人民出版社,1998年8月,第596—599页。

[⑩] 杜春和、韩荣芳、耿来金编:《胡适论学往来书信选》,第604—605页。吴晗致函胡适的涉红书信凡两封:一作于1930年6月29日,一作于1930年某月28日。前一封信关于梁恭辰《北东园杂录》资料,吴晗告知其可佐证“那时候人已经知道《红楼梦》是曹雪芹做的”、“曹雪芹是一个老贡生”、“无子”、“身后萧条,无人过问”。

[11] 由于手边缺少原始资料,核查工作请师友代办。北京的红学前辈胡文彬先生代为通检《胡适全集》,于2014年3月24日回复,云:“查阅了家藏的《胡适全集》中书信、日记部分,一无所获。《书信》中有胡适致吴晗信两封,一是1931年5月6日,一是1931年9月12日,前信是谈《胡应麟年谱》事。1930年至1931年两年的日记我也查过了,也无记载。”而南京的吴心海先生代为查阅《胡适遗稿及秘藏书信》,于2014年3月25日回信,称:“《胡适遗稿及秘藏书信》中,给吴晗的有三封信,未见提及曹雪芹的生平。”

[12] 周汝昌:《红楼梦新证》,棠棣出版社,1953年版,第29页。《红楼梦新证》1976年重排版删去此节感叹,并在新增附录《“惭愧当年石季伦”——最早的题红》一节谈到永忠诗,涉及永忠《延芬室集》手稿本,并自注:“《延芬室稿》手稿本,史树青先生惠借。”吴恩裕曾撰文介绍永忠题红三绝句,但已在《红楼梦新证》初版之后了。参见吴恩裕:《 永忠吊曹雪芹的三首诗》,《光明日报》“文学遗产”版,1954年9月7日。

[13] 周策纵:《红楼梦案——周策纵论红楼梦》,第3—14页。周汝昌曾在1975年时云:“胡适是在一九二七年夏天,从‘海外归来’以后不久,买到甲戌本的。这个最懂得‘重视’旧钞本的‘划时代’者,却于这年的冬天,十一月中,在上海作他的《重印乾隆壬子本红楼梦序》。原来他不但不想早将甲戌本公之于世,让大家可以进行研究,却让亚东图书馆把他的程乙本重印……”(周汝昌:《〈红楼梦〉版本常谈》,载于南京师院中文系编《红楼梦版本论丛》,1976年)1986年,周氏继续指认胡适:“根本没有打算使之流布以供研阅。”(周汝昌:《〈论石头记己卯本和庚辰本〉序》,载于王毓林著《论石头记己卯本和庚辰本》,书目文献出版社,1987年)指责胡适甲戌本“秘不示人”,有误,胡适在世时,借阅过甲戌本原本的人有:俞平伯、浦江青、周汝昌、陈梦家、张伯驹、王际真,1951年美国哥伦比亚大学为甲戌本做了三套显微照片,胡适自留一套,另两套分别送给王际真和林语堂。但是,关于周策纵等人指责胡适说“姓名住址都丢了”疑案,后经证实,售书的原藏家胡星垣与胡适之通信至今仍留存。2002年,刘广定先生发表《胡适与〈甲戌本石头记〉——纪念胡先生逝世四十年并为他辨诬》,辩称:一、隐匿资料行为与胡适一向的治学态度不符,二、“胡适晚年记忆力渐差”,以证1961年胡适说的“我当时太疏忽,没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信”不是有意说假话。2006年,宋广波先生在《胡适与甲戌本〈石头记〉》一文中指出,这两条理由并不是严格意义上的“胡适没有说假话”的证据。宋氏又举了当时影印图书条件不足、不易找到合作商、胡适奔波海外忙生计等五条意见为胡适辨诬,但宋说仍属可能性辩解,而非可靠性证据。

[14] 陈传坤:《胡适〈《红楼梦》考证〉所引程伟元序文与一段历史公案》,《南方论丛(季刊)》,2012年第6期,第89-93页。1983年,胡文彬先生比勘发现,胡适所引程序应源于光绪二十六年(1900)石印本《绣像全图增批石头记》(文雷:《红学丛谭》太原出版社,1983年,第193页)。2011年,笔者发现,胡适所引程序异、讹之文,悉数同于光绪十年石印本《增评补图大观琐录》,参见陈传坤:《论〈红楼梦〉桐花凤阁批本二十回抄文之底本——兼论补拙斋抄本底本》,载于《铜仁学院学报》,2011年第1期。

[15] 陈丹晨:《〈胡适自述〉中的小说》,《新民晚报》“夜光杯”版,2014年5月19日。陈文同时指出:“首先是胡适自己也承认写这章时,采用了小说写法,而且颇为得意。”“至于搬用他人现成的小说情节,用在写自述自传,我不知道这是否合适。但至少胡适是承认其中并不都是真实的。”“将其成为自述的一部分,我孤陋寡闻,好像还很少见。如果今人写自述有这等事,人们将作何感想,能否接受?”

[16] 对于“开箧犹存冰雪文”,各家解读不一。余英时先生认为, “冰雪文”,是指“山阳残笛不堪闻”的敦诚《闻笛集》。其在《〈懋斋诗钞〉中有关曹雪芹生平的两首诗考释》一文中称,“开箧犹存冰雪文”岂不明明白白地指“山阳残笛不堪闻”的《闻笛集》吗?“《闻笛集》中有雪芹的诗文,挽诗特郑重及之,这怎么可能与《红楼梦》稿本扯得上关系呢?”(见余英时:《红楼梦的两个世界》,第185页)

[17] 余英时:《红楼梦的两个世界》,上海社会科学出版社,2002年2月,第119—147页。

[18] 梅节:《海角红楼:梅节红学文存》,第223—224页。

[19] 陈曦钟等主编:《中国古代小说研究论辩》(20世纪中国学术论辩书系文学卷),百花洲文艺出版社,2006年5月,第288页。

[20] 张庆善:《〈红楼梦〉一百二十回抄本初探•序》,《红楼梦学刊》,2014年第2辑,第273页。夏薇先生的一百二十回抄本在前之论,与梅节先生的《红楼梦》系本最早之说有本质区别。夏先生全抄本“刻印本前身”说,考察版本涉及吉晖堂本、春草堂本、籀红室本、补拙斋本等百二十回全抄本,但经笔者考辨,以上全抄本应为程高刻本和东观阁底本系列,夏先生观点均不能成立,参见拙作《论〈红楼梦〉春草堂藏本之底本——与夏薇〈《红楼梦》春草堂藏本〉一文商榷》(原载《红楼梦学刊》 2011年第5辑)等系列论文。

[21] 王佩璋:《曹雪芹的生卒年及其他》,《文学研究集刊(第五册)》,人民文学出版社,1957年,第256页。

[22] 俞平伯校订,王惜时参校:《红楼梦八十回校本》,人民文学出版社,1958年初版,1963年再版。本文引自俞平伯《红楼梦:俞平伯评点》,陕西师范大学出版社,2010年11月,第15、17、27页。

[23] 冯其庸:《论〈红楼梦〉的脂本、程本及其他——为马来西亚国际汉学会议而作》,见于《敝帚集》,文化艺术出版社,2011年1月,第344—372页。

[24] 林冠夫《红楼梦版本论》,文化艺术出版社2007年1月版,第182页。

[25] 张福昌:《脂砚斋批语详析》,沈阳出版社,2004年12月;《红楼梦辨伪》,沈阳出版社,2007年10月。此外张福昌先生《红楼梦张福昌校本》(沈阳出版社,2010年5月),亦重视程本异文,而否定脂本异文。

[26] 陈传坤:《北师大藏〈石头记〉抄本续考——与张俊等先生〈北师大藏本《脂砚斋重评石头记》抄本考论〉商榷》,《红楼梦学刊》2012年第5辑,第29—48页。

[27] 陈传坤:《蒙府本〈石头记〉补抄之底本重考》,《红楼梦学刊》,2013年第4辑,第82—85页。

[28] 陈庆浩、蔡芷瑜:《〈红楼梦〉后四十回版本研究——以杨藏本为中心》,《中国文化研究》,2013年第4期,第11—19页。

[29] 曲沐:《庚辰本〈石头记〉抄自程甲本〈红楼梦〉实证录》,《贵州大学学报》,1995年第2期。

[30] 曦钟:《如何看待程甲本〈红楼梦〉中的窜行脱文现象?——“程前脂后”说再献疑》,《红楼梦学刊》,1997年第4辑,第207—211页。

[31] 欧阳健:《曦钟〈如何看待程甲本红楼梦中的窜行脱文现象〉评析》,《红楼梦学刊》,1998年第3辑。

[32] 林云铭:《庄子因》(六卷),华东师范大学出版社,2011年8月。林云铭(1628—1697),字道昭,福建闽县人,顺治十五年进士。近人钱穆云:“林云铭有《庄子因》。此书亦就文章家眼光解庄,不免俗冗,而颇能辨真伪,上承欧归,下开惜抱,亦治庄之一途也。”

[33] 蔡义江:《红楼梦诗词曲赋全解》,复旦大学出版社,2007年4月初版,第86页。周汝昌曾称,黛玉此诗首句“无端弄笔是何人”之“人”字有误,称古人“人”与“心”用草书书写时有些相似,抄者不辩,误将“何心”抄作“何人”云云。但是,“心”字属于下平声“十二侵”韵,与属于上平声“十一真”韵的“人”、“因”或属于上平声“十二文”韵的“文”,均不叶韵,可证雪芹原笔首句“人”字并非“心”字。

[34] 张俊、沈治钧:《新批校注红楼梦》,商务印书馆,2013年8月,第401页。

[35] 蔡义江:《红楼梦诗词曲赋全解》,第86页。

[36] 佞脂者正因如此斤斤计较于脂砚们有意无意地改易之异,而成为学界所讽刺之“某某的《红楼梦》”。如郭英德先生曾云:“也许因为他(蔡义江)太爱《红楼梦》了,但是结果却做了一个极杀风景的工作,从第1回开始到120回,他选择了不同版本里他认为最好的句子拼成一个本子,认为这是最接近曹雪芹原貌的本子。这样的本子完全没有任何版本价值,是蔡义江的《红楼梦》,不是曹雪芹的《红楼梦》。”(郭英德:《中国四大名著讲演录》,广西师范大学出版社,2006年12月,第254页)

[37] 因首句入韵而次句通押邻韵的,如晚唐诗人李商隐《少年》:“外戚平羌第一功,生年二十有重封。直登宣室螭头上,横过甘泉豹尾中。别馆觉来云雨梦,后门归去蕙兰丛。灞陵夜猎随田窦,不识寒郊自转蓬。”诗中“功”、“中”、“丛”、“蓬”字均用上平声“一东”韵,而“封”字属于上平声“二冬”韵,次句属于邻韵通押。再如,盛唐诗人王维《辋川闲居赠裴秀才迪》:“寒山转苍翠,秋水日潺湲。倚杖柴门外,临风听暮蝉。渡头馀落日,墟里上孤烟。复值接舆醉,狂歌五柳前。”全诗“蝉”、“烟”、“前”字叶下平声“一先”韵,次句“湲”字属于上平声“十三元”韵亦出韵。又如,王维《伊州歌》:“清风明月苦相思,荡子从戎十载馀。 征人去日殷勤嘱,归雁来时数附书。”诗中“馀”、“书”字叶“六鱼”韵,而首句“思”字则属于“四支”韵。清人袁枚在《随园诗话》中曾指出:“唐人律诗,通韵之例极多。刘长卿《登思禅寺》五律‘东’韵也,而用‘松’字。苏頲《出塞》五律‘微’韵也,而用‘麾’字;明皇之《饯王晙巡边》长律‘鱼’韵也,而用‘符’字。李义山属对最工,而押韵颇宽,如东冬、肖肴之类律诗中竟时时通用,唐人不以为嫌也。”

[38] 王力主编:《古代汉语》(修订本),中华书局,1964年初版,第1513页。本文涉及平水韵规则以及韵部归类字问题,均按此书,不再一一注明。

[39] 张俊、沈治钧:《新批校注红楼梦》,第401页。

[40] 梅节:《析“凤姐点戏,脂砚执笔”》,《海角红楼:梅节红学文存》,第138页。

[41] 中国佛教文化研究所编:《俗语佛源》(修订版),中西书局,2013年7月,第191页。

[42] 梅节:《草根,不应是草包!》,《海角红楼:梅节红学文存》,第348—350页。

[43] 陈熙中:《“残犁”,还是“残年”?——读红零札》,《红楼梦学刊》, 2009年第5辑,第289—293页。

[44] 梅节:《草根,不应是草包!》,《海角红楼:梅节红学文存》,第348—350页。

[45] 沈从文:《“分瓜瓟斝”和“点犀盉”——关于〈红楼梦〉注释一点商榷》,《“杏犀”质疑》,先后载于1961年8月6日、11月22日《光明日报》“文学遗产”版,后收于《龙凤艺术》,北京十月文艺出版社,2011年7月,第335—343页、第344—345页。自现代学术转型以来,王国维《古史新证•总论》中倡导之“二重证据法”,一直引领中国学人研究古典文献的致力方向,若具体言及结合文献文物之新证名物,则沈文已开风气。从《战国策》之骇鸡犀、汉魏之通天犀,到李商隐诗之“心有灵犀一点通”,可见“点犀”有文献、文物二重证据,而“杏犀”却无。

[46] 张俊、沈治钧:《新批校注红楼梦》,商务印书馆,2013年8月。

[47] 苗怀明整理:《王伯沆批校〈红楼梦〉》,南京大学出版社,2010年8月,第325页。

[48] 李希凡、李萌:《传神文笔足三秋——〈红楼梦〉人物论》,文化艺术出版社,2006年6月,第162页。

[49] 李希凡、李萌:《传神文笔足三秋——〈红楼梦〉人物论》,第162页。

[50] 梅节:《析“凤姐点戏,脂砚执笔”》,《海角红楼:梅节红学文存》,第136页。

[51] 俞平伯:《红楼梦辨•作者底态度》,岳麓书社,2010年1月,第96页。俞平伯《红楼梦辨》初版于1923年,有“双峰对峙二水分流”等话,但并没有提及脂批;1950年修订版,改名《红楼梦研究》,在“后三十回的红楼梦”一章增加第四十二回脂批问题。(《红楼梦研究》,上海古籍出版社,2006年7月,第165页)

[52] 一粟编:《红楼梦卷》,中华书局,1963年12月,第229页。

[53] 曹立波:《红楼十二钗评传》,清华大学出版社,2007年6月,第40页。

[54] 张惠:《当代美国红学界右钗右黛之文化思辨》,《中国文化研究》(2013年冬之卷),第30页-40页;《夏志清红学研究刍议》,《红楼梦学刊》,2014年第2辑,第65—83页。

[55] 曾扬华:《钗黛之辨》,中山大学出版社,2009年8月,第274页。

[56]《东观阁本•新镌全部绣像红楼梦》(初刻本影印),台湾广文书局,1977年初版,第128页。

[57]《东观阁本•新增批评绣像红楼梦》(重刻本影印),北京图书馆出版社,2004年10月版,第208页。

[58] 张爱玲:《红楼梦魇:四详红楼梦——改写与遗稿》,北京十月文艺出版社,2012年7月,第245—252页。张文称:“戚本此回是完整的,……此处第二个‘嗄’字再加上‘婆娘’充分显示戚本此回可靠,是最早的早本。”(第247页)“《红楼梦稿》这回既据程乙本抄配,自在甲辰本之后,……俞平伯没有提起戚本此回与甲辰本、程本这系统的关系。……其实甲辰本也是根据戚本增删改写的,与庚本无干。”(第250页)

[59] 蔡义江:《更香谜属谁和镜迷竹夫人谜是否原作——与梅节兄讨论》,《红楼梦诗词曲赋全解》,第100页-108页。最早主惜春以下谜诗乃伪续者是“新红学的巅峰”周汝昌,其在《梦觉主人序本》一文中称:至如梦觉本第二十二回末尾,既不像庚辰本那样残阙不全,也和戚本已把宝钗制谜补入正文的办法不同,而是没有惜春一谜,探春谜后即接“朝罢谁携两袖烟……”,却将此谜改归黛玉,后面另加入宝玉、宝钗二谜,一如程本。……这种情况应如何解释?莫非是戚本自补阙文,梦觉本也自补阙文,各不相谋?但是为何程本的谜语既从梦觉本,而收尾文字却接近戚本?这些都是有待研究的重要题目。……照我们的看法,把宝钗的谜硬行改派在黛玉身上,本不对头,用“象忧亦忧,象喜亦喜”这种《四书》里的话头强按在宝玉头上,也令人觉得十分奇怪。此种改补法应未必即如戚本的补法为可靠。(原载于1963年3月17日《光明日报•文学遗产》第四五五期,后收入1976年增订版《红楼梦新证》)像学界许多学者一样,蔡先生亦中周氏红学之毒甚深,难以自拔,对脂砚、脂评、脂本绝对迷信,因而看不出《红楼梦》思想的倾向性,看不出雪芹“抑钗扬黛”的创作主旨。

[60] 蔡义江:《更香谜属谁和镜迷竹夫人谜是否原作——与梅节兄讨论》,《红楼梦诗词曲赋全解》,第96页。

[61] 宝玉所唱“红豆曲”,略近于清嘉庆刻本俗曲总汇《白雪遗音》卷二之“码头调”(嘉庆刻本),见于冯其庸主编《红楼梦大辞典》,文化艺术出版社,2010年8月,第240页;而据胡文彬先生考证,宝玉所唱“抛红豆曲”,亦颇近于明人褚人获《坚瓠四记》之“金阊王氏降乩”。另据胡文彬先生考证,《葬花吟》中“青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温”句乃从清人李绂(别号穆堂)《日暮》诗中化出。据梅节先生告知,云儿所唱“荳蔻开花三月三”曲,亦见于清代小说《春楼记》。

[62] 蔡义江:《更香谜属谁和镜迷竹夫人谜是否原作——与梅节兄讨论》,《红楼梦诗词曲赋全解》,第102页。

[63] 蔡义江:《更香谜属谁和镜迷竹夫人谜是否原作——与梅节兄讨论》,《红楼梦诗词曲赋全解》,第103页。

原载:《文学与文化》2014年第3期

原载:《文学与文化》2014年第3期

(责任编辑:admin)

|