|

摘要 本文對清代蒙古車王府藏曲本之收藏、散出情況作出考證如下: 這批曲本是在馬廉爲孔德學校購買蒙古車王府舊藏大宗戲曲(傳奇)小說時,順帶購買的。購入時已知出於蒙古車王府,爲三十多年前之物。這批曲本先散落於書肆,經琉璃廠宏遠堂趙氏之手而賣給孔德學校,時間在1925年秋,售價僅五十元。次年顧頡剛爲之分類並編制目錄。1928年春,孔德學校又從宏遠堂購得第二批曲本。此外有零星散出者,日本學人長澤規矩也亦有購藏。 顧頡剛於1928年爲中山大學錄得一份副本;1928年末至1929年秋,劉復爲中央研究院史語所錄得部分曲本。抗日戰爭期間,因周作人之介,將孔德學校所藏曲本移交北京大學文學院。但孔德學校移交曲本,非出本意,故並未全部交出,其中第一批經顧頡剛分類編目者,尚有數十種留於架端。1952年,孔德學校解散,藏書歸首都圖書館,移交之車王府舊藏鈔本曲本,主要爲第二批入藏者及第一批曲本之遺留未交北大者。1960年,該館遣人赴北京大學圖書館鈔配其未藏之曲本。1991年該館編集之《清蒙古車王府藏曲本》,即據本館藏本予以景印。又馬廉爲孔德學校所購的蒙古車王府大宗小說戲曲,今亦歸首都圖書館;內已知有六十餘種彈詞,含十餘種鈔本,惜尚未受人關注。 或謂這批鈔本曲本係「未刻的稿本」,大誤。經筆者對子弟書部分近三百種原鈔本的考察,內有百本張、百本剛等印記,封面題簽可知分數批購入,係坊間俗手所鈔。故這批鈔本曲本的準確稱呼應是「車王府藏曲本」。 俗文學研究界已論定車王爲蒙古親王車登巴咱爾,而於其世系則不詳。今考得其族出外蒙古喀爾喀賽音諾顔部,成吉思汗之後。主要世系爲策棱、成袞扎布、拉旺多爾濟、巴顔濟爾噶勒、車登巴咱爾、達爾瑪、那彥圖。策棱、拉旺多爾濟均尚主。車登巴咱爾生於嘉慶二十二年(1817),爲遺腹子。自幼長于京師,號杏莊,兼擅滿、漢語,能漢詩,善繪畫。道光十四年(1834)十八歲,娶清宗室多羅貝勒奕繪之女,岳母爲著名詞人顧太清。太清亦撰有戲曲小說。車王嘗請太清爲題所畫扇面。故車王之趣尚頗受岳家影響。卒于咸豐二年(1852),年僅三十六。子達爾瑪、孫那彥圖。全部曲本,實由三代人薈集而成。 關鍵詞:車王府曲本、車王府藏曲本、車登巴咱爾、馬廉、孔德學校藏書、百本剛

「車王府藏曲本」考

一、「車王府曲本」之由來 1925年秋,北京孔德學校教務長馬廉爲學校圖書館收購了一批從蒙古車王府流出的舊鈔曲本。次年夏,馬廉委託當時熱衷於民俗與俗文學研究的顧頡剛對這批曲本作歸類整理,編制了一個分類目錄,後刊于《孔德月刊》第三期(1926年12月15日)和第四期(1927年1月15日),題爲「北京孔德學校圖書館所藏蒙古車王府曲本分類目錄」,這便是「車王府曲本」題稱的由來。 顧氏目錄之後有馬廉的識語: 這一批曲本,是十四年的暑假之前,買蒙古車王府大宗小說戲曲時附帶得來的。通體雖是俗手抄錄,然而幾千百種聚在一起,一時亦不易搜羅;並且有許多種,據說現在已經失傳了。十五年暑假中,承顧頡剛先生整理,編成分類目錄。最近因各方索閱者衆,爰在本月刊分兩期發表,雖然也不免有人要批評我們,說是:「圖書館不應該有這類的收藏!」但是索閱目錄的人們,也許是和我們表同情的吧?隅卿附識1,1,1927,於北京孔德學校圖書館 劉復在《中國俗曲總目稿‧序》中則記錄了孔德學校收購車王府曲本時的另一個細節: 俗曲的搜集,雖然是北京大學歌謠研究會開的端,而孔德學校購入大批車王府曲本,卻是一件值得紀載的事。那是民國十四年秋季,我初回北平,借住該校。一天,我到馬隅卿先生的辦公室裏,看見地上堆著一大堆的舊抄本,我說:「那是甚麽東西?」隅卿說:「你看看,有用沒有?」我隨便檢幾本一看,就說:「好東西!學校不買我買。」——「既然是好東西,那就只能讓學校買,不能給你買。」——「那亦好,只要不放手就是。」後來該校居然以五十元買成,整整裝滿了兩大書架,而車王府曲本的聲名,竟喧傳全國了。[1] 劉復第一次在馬廉的辦公室見到這些曲本是在1925年秋。所以,馬廉在暑假之前所買爲「蒙古車王府大宗小說戲曲」,那些俗鈔曲本只是附帶得來的,其正式收購則在秋天。也就是說,書肆送來這批曲本的樣本(劉復說「一大堆」,可以肯定不是全部),曾在孔德學校馬廉辦公室的地上堆了有一些時間,馬廉一度還下不了決心。 孔德學校是1917年底,由蔡元培、李石曾、沈尹默等人在北京東城方巾巷華法教育會的會址創辦的新型學校。以法國實證主義哲學家孔德(Auguste Comte,1798-1857年)爲學校之名,旨在「取他注重科學的精神,研究社會組織的主義來做我們的教育的宗旨」。學制爲小學至中學共十年。1924年增設大學預科兩年。該校學生從小學五年級起就學法文,畢業後可以赴法國深造。學生主要爲北大教員的子弟。北大教授也參與兼課。1922-1937爲其鼎盛時期。[2]馬廉主政即在此一時期。 馬廉(1893-1935),字隅卿,浙江寧波人。曾任北平師範大學、北京大學教授。1926年8月繼魯迅之後,在北京大學講授中國小說史課。1935年2月19日因腦溢血而逝於北大講堂,年僅42歲。馬廉在1917年至1931年間,擔任北平孔德學校總務長,主持日常工作,並主管孔德圖書館。他因受王國維和魯迅的影響,長期致力於小說、戲曲、彈詞、鼓詞、寶卷、俚曲等的收集與研究,並自名其齋曰「不登大雅之堂」。又因嘗得孤本明刊《平妖傳》,而名其書室曰「平妖堂」。不過,在1925年夏,馬廉的興趣主要仍在戲曲、小說、彈詞等,對這些晚清「俗手鈔錄」的曲本似乎沒有很大興趣。在當時,雖然研究小說、戲曲(主要指元曲與明清傳奇)已經漸成氣候,但皮黃類的戲曲與俗曲唱本的研究,還很少有學者關注,尚未進入大學講堂。所以馬廉最初也僅僅對車王府所藏之「大宗小說戲曲」深感興趣,而對那「幾千百種」俗鈔曲本的價值,則頗存猶疑,原在取與不取之間。 劉復(1891-1934),原名壽彭,字半農,號曲庵。1917年爲北大預科教授。1918年2月擬定《北京大學徵集全國近世歌謠簡章》,與沈尹默以北大名義徵集全國近世歌謠,隨後又與沈尹默、沈兼士、錢玄同等人組成北京大學歌謠徵集處,一時研究民間文藝成爲新風尚。1920年2月赴歐留學,1925年3月獲法國國家文學博士學位。9月回到北京,任北京大學中國文學系教授,兼研究所國學門導師、中法大學講師。1928年8月兼任中央研究院歷史語言研究所民間文藝組主任,1929底後改任特約研究員。他在1928年擬定了一份《國立中央研究院歷史語言研究所民間文藝組工作計劃書》,著手收集整理中國俗曲,遣人轉鈔車王府藏曲本。1934年6月,因赴內蒙考察語音,染回歸熱病逝。 留法回來、北大背景,這與劉復回國時一度住在孔德學校可能有直接關係。北大歌謠徵集運動發起者的話,使馬廉決定買下這批曲本。又由於馬廉起初態度冷淡,放置多時,這也令書估以爲價值不高,無法企求高價,最後僅以五十元成交,幾乎等於以紙張的價格送給孔德學校。而當時一冊較爲稀見的明代富春堂刊的插圖本傳奇,價格已經漲到了三、五十元。 1927年,日本年輕學者長澤規矩也與馬廉初次相識。[3]長澤于1925年畢業於東京帝國大學,在學期間曾到北京訪學,喜歡戲曲與曲藝。畢業後,爲靜嘉堂文庫作編目工作,並爲文庫買書。他在1927年至1930年之間,受日本外務省文化事業部、靜嘉堂文庫等的資助與委託,每年都有幾個月時間在中國訪書。他認識馬廉之後,就經常到孔德學校去拜訪。馬廉則讓長澤看平妖堂和孔德學校的藏書。長澤此前對俗鈔曲本幾無所知,只是買過一些鉛印唱本而已。他通過馬廉第一次接觸到車王府曲本,並瞭解到清末北京以鈔書爲業的百本張等書坊的情况,從而開始了他的戲曲與俗曲唱本的收藏。在三、兩年之間從松筠閣等書肆購買了許多皮黃、高腔、八角鼓、影戲、子弟書、岔曲、蓮花落等的鈔本,包括稀見的內府鈔本和附工尺的曲譜本,還有四十八種車王府舊藏曲本。當時國人並不重視這些曲本,前引馬廉語謂:「也不免有人要批評我們,說是:『圖書館不應該有這類的收藏!』」已可概見當時學界對於俗鈔曲本的一般看法。事實上,除了孔德學校純屬偶然地購買了車王府所藏的鈔本曲本外,當時北平各圖書館根本不會購買這些曲本。所以長澤幾無競爭對手。而書肆的店主們則十分歡迎這位爽快的日本人,紛紛把這些書籍送到他的寓所。後來以收藏與研究俗文學而聞名的滿族學者傅惜華(1906-1970),小長澤四歲,當時才剛剛二十出頭,曾陪長澤一起訪書,長澤也送了一些內府鈔本給他。傅惜華開始大規模地收藏俗曲曲本,未始不是受長澤的影響。此後,因爲一個日本學者如此大規模地收購中國俗曲唱本,大大刺激了中國學界,使情況一時爲之大變。[4] 孔德學校在1925年秋只用了五十元就買下數千冊車王府舊藏曲本,1927年顧頡剛所編目錄的全文刊出,1928年以後,由於學界的關注和長澤規矩也的收購,刺激中國本土學者購藏,敏感的書估則奇貨可居。劉復說:「北平書估的感覺,比世界上任何動物都敏銳!自此以後(原指車王府曲本發現之後),俗曲的價格,逐日飛漲:當初沒人過問的爛東西,現在都包在藍布包袱裏當寶貝,甚至於金鑲玉裝訂起來,小小一薄本要賣兩元三元。」不數年間,這類原本乏人問津的「爛東西」,從藏家手中挖掘殆盡,大都進入學者的書齋或公家圖書館。1928年10月,劉復在中央研究院負責歷史語言研究所「民間文藝組」的工作,開始大規模薈集中國俗曲,先後不到兩年時間,薈集了一萬多冊曲本,後以此爲基礎,在1932年出版與李家瑞共編的《中國俗曲總目稿》。劉復在序中對自己領導的小組在這樣的背景下能夠收羅上萬冊曲本而深感自慰。 那麽,這些車王府藏曲本,孔德學校到底是從哪家書肆買到的呢? 1984年,雷夢水在《學林漫錄》第九輯刊出〈書林瑣記‧車王府抄藏曲本的發現和收藏〉一文,記述了孔德學校收購車王府舊藏曲本過程中的一些細節: 1925年秋,由北京宣武門外大街會文書局李濟川介紹,琉璃廠松筠閣劉盛譽從西小市打鼓攤上以廉價購得舊鈔曲本一千四百餘種。後被北京大學教授馬隅卿與沈尹默先生以五十元爲孔德學校購藏。經馬、沈兩先生鑒定,爲清末蒙古族車王府鈔本,內容包括戲曲——俗曲、小說、鼓詞、子弟書、樂曲等,極爲廣泛,而且是未刻的稿本,爲文學界研究戲曲小說和通俗文學的重要資料。在文學價值上也可與清內府升平署鈔本相媲美,且多爲明清兩代作品。[5] 雷夢水(1920-1994),是孫殿起的外甥,十五歲時(1935),入北京琉璃廠孫殿起開設的通學齋做學徒,承其舅氏之學,精於版本鑒賞。他記述轉賣車王府舊藏曲本的書肆爲北京琉璃廠劉盛譽(虞)的松筠閣,又謂因會文書局李濟川之介而售予孔德學校,這一情節劈頭而來,說得斬釘截鐵,似令人不得不信。所以此後關於車王府曲本的來源,學者均遵其說。但雷夢水作學徒時,距車王府曲本的交易已有十年,他的說法當得自書肆間的傳述,當其書錄發表之時,離事件的發生,則已過了將近一個甲子。他的記述,包括「未刻的稿本」的判斷,其實頗存疑問。 就在孔德學校收購車王府舊藏曲本後的五年,長澤規矩也對此也有過記述,情況卻與雷夢水有所不同。 長澤在1930年秋寫的〈中華民國書林一瞥〉之「琉璃廠新記」一節曾記述道:「琉璃廠東口,……路南是宏遠堂趙氏,前年春天把賣給孔德學校的車王府舊藏詞曲的剩餘部分,經顧頡剛介紹,賣給了廣東中山大學。我也時常隱姓埋名去探訪,其他的書也不少,可是今年不知何故打了隔斷,看不到後屋了,應該是景況不好吧。」[6] 長澤在次年所撰〈中國民國書林一瞥補正〉又記道:「琉璃廠東口的宏遠堂愈見衰落,這家鋪子不僅與日本人的來往少,而且主要在門臉賣書,因而它的書價也就多變。一天,我和傅惜華君到那裏去,看見一部萬曆板的《閨範》四卷,內閣文庫也有這書,但缺第二卷,如果有插圖,價錢便宜,可以當樣本。一問價,要十五元,我們放下要走。店夥連連問能給多少錢,我說相差太遠,還是不買了,店夥追問不休,不得已,在門口回答說五元,竟然賣了。近年來這類現象在書店裏極少,只有路旁書攤還有這習慣。恐怕廠肆裏也沒有第二例了。」[7] 四十年後,長澤在〈收書遍歷〉一文中,再次敍述到這樣的細節:「路南的宏遠堂趙氏,先是經由馬廉將車王府舊藏的唱本賣給北京中法大學孔德學校圖書館,後又經由顧頡剛將其餘部分賣給中山大學圖書館。」又說:「宏遠堂不久就關張了。」[8]按:宏遠堂趙氏,據《琉璃廠小志》:「宏遠堂:趙宸選,字聘卿,冀縣人,於光緒二十□年開設,至民國十□年聘卿胞弟朝選字紫垣承其業。聘卿、紫垣兄弟兼精醫理,經營四十餘年歇。」[9] 這裡,長澤說經由顧頡剛把部分車王府舊藏曲本賣給中山大學,是不對的。因爲今天廣州中山大學的藏書裡,只有從孔德學校鈔錄的副本,而沒有原鈔本。這是顧頡剛在1928年派人鈔錄的(詳後),可能長澤誤記成轉售剩餘的原鈔本給中山大學了。但長澤說出售者爲宏遠堂趙氏,卻是有其依據的。因爲他本人畢竟與馬廉交往頻繁,又在孔德學校見到了車王府舊藏曲本,从而引發了他收藏俗曲唱本的興趣。長澤也是琉璃廠的常客,從〈中國民國書林一瞥〉可見他對這裏的舊書店非常熟悉,歷歷如數家珍。對於宏遠堂,長澤還說:「我也時常隱姓埋名去探訪。」其潛臺詞似乎是出於對車王府舊藏曲本的向往,希望有所發現。長澤在〈補正〉中說到宏遠堂的經營情況,如主要靠門面上銷售,銷售手法不夠老到,對市場價格缺乏基本的判斷,這倒是與孔德學校能夠用五十元錢買到上千冊曲本的情況相符合的。在舊書資源日益稀少的背景下,好不容易到手的奇貨,卻不能賣一個好價錢,難怪很快就衰落而關張了。 至於松筠閣,長澤也有記述。〈中華民國書林一瞥〉說:「松筠閣多是梨園內行的劇本,我去年在那買過多本南府的劇本。」顯然,他也是松筠閣的常客。如果在長澤訪書之前二、三年松筠閣做過轉售車王府曲本的事,長澤應該會知道。 長澤在〈收書遍歷〉中則說得更詳細:「松筠閣劇本較多,尤其在1929年時,南府劇本的數量很多,當時劇本尚未受到北京學界的注目,容易買到好書。後來名聲漸起,民國方面開始來搜購,第二年便很難買到好書了。」「1929年7月,我在松筠閣買到很多抄本曲本。內抄本五十冊,價錢在四角到五角之間。另有百本張唱本目錄、百本張鈔本子弟書四種,各種高腔的曲本、影戲的臺本、外行用的昆曲腳本集等,數量相當之多。這件事迅速傳遍北平舊書店,很多店員爭先恐後地帶來爲民國人所不屑一顧的抄本曲本給我看。我從文萃齋、東四牌樓和後門的攤位買得最多。松筠閣也不甘示弱,送來了角本和身段譜。我買的曲本,其中有些並未標明劇目,經傅惜華指點,才將其分類。傅君也能演昆曲,我就將繪有身段的《雙官誥》、蔣韻蘭的三經堂鈔本五種(附有身段)及其他書送給傅君。我還買了快書的本子。」而1931年撰寫的〈中華民國書林一瞥補正〉則說:「南新華街的五個書肆依舊,松筠閣裏近來看不到唱本了。」[10] 由此看來,松筠閣因爲在1927年至1930年間,賣過很多南府舊藏的劇本,[11]所以給人留下了他們曾售出過一大批宮廷與王府舊藏曲本的深刻印象。 松筠閣主人劉盛虞,名際唐,在光緒後期創設松筠閣,開始做書的生意。魏廣洲在〈松筠閣與松村太郎〉一文中說到他在1925年入松筠閣做學徒,1937年離開,他眼中的劉際唐,「爲人正直,眼光敏銳,遇事當機立斷,又不辭辛苦。……」[12]其子劉殿文亦精於此道。五四運動後,新刊物風起雲湧,劉氏父子即開始販賣雜誌,更注意配齊舊雜誌,既方便學者,亦可謀求高價,故在廠肆裏以「雜誌大王」著稱,成爲舊書業裏很有影響的人物。[13]這樣看來,五十元便處理數千冊曲本的事兒,似乎不太可能發生在劉氏父子身上。宏遠堂由於在1931年前後即已衰落,漸爲人忘記,在口頭相傳中,人們遂把售賣車王府舊藏曲本的事兒放到曾售賣過內府鈔錄曲本的松筠閣主人身上,應該說並不奇怪。 要之,長澤對車王府舊藏曲本印象深刻,經手購入車王府藏曲本的馬廉既是長澤的新交,也是長澤訪曲的導師,長澤本人在第一批車王府曲本售出之後的第三年即經常出入廠肆,松筠閣、宏遠堂均經常到訪,對買到散落的四十八種車王府舊藏曲本更再三致意,所以他記述售出者是宏遠堂趙氏,可視爲實錄。 另一方面,今人一般只知道馬廉收購了車王府曲本,卻很少注意到馬廉在此前先購買了蒙古車王府舊藏戲曲小說的事實。這「蒙古車王府大宗戲曲小說」到底有哪些,也是一個值得探討的問題。這些藏品,今日尚有線索可尋。錢秉雄〈我所見到的孔德學校〉一文,曾說到: 孔德大圖書館,它原是爲辦中法大學孔德學院準備的,自1924年起,由沈尹默、馬隅卿等人去挑選購買圖書。當時舊書店經常送書來。共計買到經、史、子、集書2433種,46512冊;方志類478種,7127冊;日文書籍429種,452冊;詞曲小說536種,5456冊;車王府曲本4620冊;全館共藏書六萬四千多冊。馬隅卿任圖書館館長時,尚有專人整理。魯迅研究中國小說史曾來校閱看詞曲舊小說。[14] 孔德學校舊藏之中,「詞曲小說536種,5456冊」,總冊數多於所得車王府藏俗抄曲本,從馬廉的「大宗小說戲曲」一詞來看,恐怕孔德學校所藏詞曲小說中有很大部分是車王府的舊物。這些藏書在1952年9月孔德學校改爲北京市第二十七中後,移交首都圖書館。因此,由孔德學校移交給首圖的詞曲小說中,當可以發掘車王府舊藏的圖書。此事我將繼續關注,它將是另一篇論文的內容。 這「詞曲小說」或「小說戲曲」中,其實還包括刻本彈詞。淩景埏在1935年《東吳學報》「文學專號」發表的〈彈詞目錄〉中,收錄了屬於「車王府的故物」的彈詞67種。淩氏有小序說: 在《小説月報》十七卷號外的「中國文學研究」裡,曾經登載過一篇鄭振鐸先生的〈西諦所藏彈詞目錄〉,他所藏的彈詞計一百零七種。民國十八年我在北平,與馬隅卿先生朝夕過從,那時馬先生在北平孔德學校做教務主任,孔德圖書館是北方著名的一個富藏通俗文學書籍之所,由馬先生經手向車王府購進小説鼓詞彈詞等數百种,他便把彈詞的一部分托我整理,因此引起我搜羅彈詞的興趣,四五年來,艘(搜)得近一百多種。今把西諦、孔德和我自己所藏的彈詞,編成目錄,以供研究彈詞的學者們參考。 這裡說「由馬先生經手向車王府購進小説鼓詞彈詞等數百種」,與前引孔德學校所藏「詞曲小說536種,5456冊」相對看,可知孔德學校的這批藏品,大部分來自蒙古車王府。淩氏目錄中,標「孔」字者即出於孔德學校,凡67種;其中只有一種明鈔本《番合釧》標「孔」之後,又注:「此書非車王府物。」也就是說,孔德學校所藏彈詞,除一種外,都是買自車王府。車王府藏的這批彈詞大多是刻本,最早者爲乾隆刻本,多數爲嘉慶、道光刻本,少數是咸、同、光間所刻。[15]說明這批彈詞的入藏高峰是在嘉、道間。孔德學校舊藏詞曲小說彈詞,今歸首都圖書館,所以我們還有機會從首都圖書館中發掘關於蒙古車王府舊藏書籍的信息。 要之,蒙古車王府舊藏圖書的範圍甚廣,數量不在少數。正如清代怡親王府、奕繪的明善堂等已進入藏書史一樣,清代蒙古車王府的藏書,也應引起藏書史研究者的重視。至少我們已經知道這個蒙古車王府曾藏有數千種鈔本曲本,也曾藏過一大批小說、戲曲與彈詞,數量也達數百種、數千冊。正是這些小說戲曲(傳奇),通過馬廉、沈尹默賣給孔德學校,才牽連出一個鈔本戲曲與俗曲的寶庫。 二、車王府舊藏曲本的流向與轉鈔本 1927年夏,因時任中山大學文科學長的好友傅斯年的敦請,顧頡剛辭去廈門大學教職,轉而任教于廣州中山大學。又因與周樹人之間衝突,赴校之前,受傅斯年之托先赴江浙購書,十月到校,任歷史系主任、圖書館中文舊書整理部主任。1928年1月,受託創辦並主持中山大學語言歷史研究所,任主任。1929年1月,中山大學《民俗》第四十五期刊登了〈蒙古車王府曲本鈔本目錄〉,首有附語: 蒙古車王府曲本鈔本,藏北平孔德學校,本校語言歷史研究所主任顧頡剛先生曾派人鈔得全份。廣東戲劇研究所主任歐陽予倩先生到所參觀,以爲與通行之本不同,爲中國近代舊劇之結晶,於藝術上極有價值,復擬以重鈔,以資研究。茲先將目錄印出,以享讀者。 末有統計:「共二十三函四百七十本。」由此可知中山大學所藏鈔本從孔德學校抄錄的確切時間,是在1928年。[16] 這是車王府藏曲本的第一份轉鈔本,今收藏于廣州中山大學圖書館,現存戲曲836種,曲藝658種,共1494種。而北京大學現藏總數爲1444種,故中大所藏副本的總數實超過擁有孔德學校原藏本的北京大學圖書館。[17] 何以如此?原因與孔德學校舊藏的流徙經過有關。 雷夢水〈車王府抄藏曲本的發現和收藏〉說: 全部共1444種,5131冊(按:田仲一成先生認爲疑是2131之誤)。詳目曾載於1927年《孔德月刊》,爲顧頡剛先生編寫。 這部書,在抗戰期間由周作人經手,轉歸北京大學文學院。後來有一部分轉給北京大學圖書館,遺留部分計214種,2358冊,解放後由孔德學校轉歸首都圖書館收藏。這批曲本,後經顧頡剛先生錄鈔部分副本,攜至廣州中山大學歷史語言研究所,由此《車王府曲本》的名聲,就傳聞中華了。[18] 1983年版《中國大百科全書》之戲曲曲藝卷有馮秉文撰寫的〈車王府曲本〉條目,則說: 車王府曲本 清代北京蒙古車臣汗王府所收藏的戲曲、曲藝手抄本的總稱。其中戲曲和曲藝的手抄本共1400餘種,2100餘冊。顧頡剛曾編訂爲《蒙古車王府曲本分類目錄》。這批曲本現藏北京大學圖書館。廣州中山大學語言歷史研究所和首都圖書館曾將這部分曲本錄製副本。20年代的北京孔德學校又購得一批車王府曲本,計230種,2300冊,現藏首都圖書館。兩批曲本共1600餘種,4400餘冊。[19] 雷夢水並未說孔德學校所得爲一批抑兩批,大約是作一批理解的。他說「在抗戰期間由周作人經手,轉歸北京大學文學院。後來有一部分轉給北京大學圖書館」,語氣似是文學院之藏有一部分歸到北大圖書館;又說遺留了一部分,50年代後轉歸首都圖書館。 而照大百科的說法,孔德學校所購爲兩批。第一批後歸北京大學,第二批則歸首都圖書館。當下的研究者與介紹者多取大百科全書的說法,首都圖書館之網頁介紹亦然。 關於孔德學校所藏歸北京大學之經過,北京大學當有文獻可按。唯筆者行文至此,不及尋訪。今已托北大友人代爲問詢,容後再作補充。亦望知情者有以教我。 至於車王府藏曲本的實際種數、冊數,僅就孔德學校舊藏部分而言,既然所得爲兩批,前一批歸北大,後一批歸首圖,如果把顧頡剛之目錄所記冊數與首都所藏原鈔本相加,便應是孔德學校舊藏曲本的總數。但把現在保存於北大的總冊數,與保存於首圖的總冊數相加,其數量實低於顧目與首圖現藏本相加之和。何以如此,疑而未能明。[20] 按:雷夢水與大百科的說法都包含部分真實的內容,而又均存在以訛傳訛的現象。 孔德學校曾分兩批收購過車王府藏曲本。第一批即是顧頡剛已經編目部分,1925年秋從宏遠堂購入;第二批當是1928年春從宏遠堂購入的。 這第二批曲本的來源,一種可能是宏遠堂再度覓得而賣給孔德學校的,另一種可能是宏遠堂在出售第一批曲本時,由於覺得價錢太低,有意截留了一大批曲本(因爲孔德學校並不知道原數是多少),後來車王府曲本有了名頭之後,又以新覓得曲本的名義在1928年春賣出。由於顧頡剛此時正派人在孔德學校大規模地鈔錄曲本,鈔成打包歸南,遂使人誤以爲這批曲本通過顧頡剛賣給了中山大學;這當是後人附會孔德學校曾轉買曲本之說的由來。 這第二批曲本中,總的種數不多(200餘種),而冊數不少(2300餘冊。此數目姑據馮秉文之說),原因是鼓詞雖只幾十種,每種卻都有很大的份量。結果總冊數上已經接近第一批曲本,而種數卻不過是前者的零頭。看來宏遠堂主要截留了鼓詞部分,只是其中雜了數扎皮黃或雜曲而已。 車王府舊藏曲本,似有零星散落者。如長澤規矩也買了四十八冊(四十八種),傅惜華買了二十種。長澤所得四十八冊,含二黃曲本二十二種,蓮花落二十三種,其他尚有山東蓮花落、四平落子、扒山調各一種。長澤在《家藏舊鈔曲本目錄‧序言》(1935)中說:「其年(1928年)所獲,有一些二黃、俗曲抄本,似乎與後歸孔德學校的車王府舊藏曲本是一批的。但這也是高姓書估硬賣給我的。」[21]北京大學歷史系喬秀岩博士認爲,參照原文的上下文,長澤的意思是說,那些抄本應該是車王府舊藏本;車王府舊藏曲本後歸孔德學校,但之前好像有一小部分流出到市面上去,經過書商,最後讓自己買到了。「硬賣」云云,指的是那年長澤對曲本的興致還不是那麽高,以往買過的大部分都是普通的鉛印本,雖然對昆曲開始有點興趣,但也沒有到入迷的程度。所以說,雖然那一年買到這些二黃、俗曲鈔本,但那不是自己積極去找的,而是書商非要我買,才很被動地買下來的(以上據喬博士給我的信函擷錄)。 長澤在1966年所寫的〈收書遍歷〉記述得更詳細:「1928年春天去北平時,我有點習慣了當地生活,逗留時間也隨之長了起來。逛小店攤位,買小冊零本,那感覺真有趣,戲曲書籍從普通本到抄本,我都涉獵。……抄本曲本中,明代沈璟的《一種情》爲珍本,還購得內抄本《鼎峙春秋》的零本一冊,方知內府抄本的滋味。我是從保萃齋購得此書的。看到我這本,翰文齋精明的高姓店員,拿來百本張的抄本唱本百數十冊給我看。這種唱本,那之前只有馬廉所在的孔德學校圖書館才有。這次高姓店員帶來的,除了皮黃之外,範圍擴展至鼓詞、扒山調、山東蓮花落和四平落子。」所以,長澤所買到的車王府曲本,也即是翰文齋精明的高姓店員賣給他的。這百數十冊唱本,當是長澤買了一部分,傅惜華買了另一部分。這是兩人均藏有車王府曲本的由來。長澤舊藏今歸東京大學東洋文化研究所;傅氏舊藏則歸中國藝術研究院圖書館。 另一方面,由於顧頡剛所編目錄在《孔德月刊》發表,「車王府曲本」名聲已經傳揚開去,書肆以他種俗鈔曲本充車王府曲本零本出售的可能性也是存在的。所以高姓店員求售的這些曲本是否確實屬於車王府所藏曲本,並非毫無疑問。長澤在1935年所撰〈家藏鈔本戲曲目錄〉中,還著錄有「二簧西皮尺字」細目六種,百本張鈔本,當與那四十八種同時購得,長澤在六種下標「車王府藏本(?)」,也就是說,他只是疑爲車王府舊藏曲本,但又不敢肯定,所以加了一個問號。而在《東京大學東洋文化研究所雙紅堂文庫分類目錄》(1961,同所編發)頁42著錄此六種,則只作:「二簧西皮尺字 六種 清寫(百本張)」,而不再標注疑出於車王府舊藏了。長澤確認係車王府舊藏的四十八種中,二十二種二十二冊爲二黃劇本,鈔錄之樣式雖未詳出於何種書坊,但與今所見車王府藏舊鈔曲本相同,而其他蓮花落等三十五種,則爲百本張鈔本。如此明顯的出於百本張書坊的鈔本,其是否真的曾入藏車王府,難免令人生疑。[22] 但如果這批曲本確係車王府之舊藏,則意味車王府所藏曲本,至少有一部分是從百本張書坊購買的,因而車王府所藏曲本的來源就必須重新認真加以考慮。這是我在查閱長澤舊藏曲本時産生的疑問,它在我調查北京大學所藏原鈔本子弟書後,得到了解答。詳見後文。 由於孔德學校購買的第二批車王府藏曲本之入藏在顧頡剛編目之後,所以另成一個系統,而且直到1952年移交首都圖書館,似乎一直沒有編成目錄,也不爲外人所知。 事實上,即使孔德學校收購的第一批曲本,也沒有全部移交北京大學。我在北京大學圖書館查閱所藏子弟書時,發現它們依然保留顧頡剛編目整理的原狀,只是在舊的函套外加上一個新的函封。它們是以回數多寡,從少到多爲序,分別裝函,函套內行草書錄所裝子弟書之題名。這290餘種子弟書原裝成二十函,而第十九、二十兩函闕,今存18函281種。所以,北大所藏子弟書,實較中山大學過錄之副本少若干種。我的學生李芳和關瑾華在首都圖書館查閱車王府藏原鈔本時,霍然發現北大所闕的那兩函,連同顧頡剛題寫的舊函套,完好無損地保存在首都圖書館內。第十九函有北京孔德學校圖書館藏書簽:「書名:單唱鼓詞第十九函 一函五冊」,編號282-286,正上接北大十八函末冊之第281種。此函套外皮紅紙貼寫「路林緣鳳鸞儔 投店連三不從 何必西廂 桃花岸 全十三回」,函套內皮毛筆寫「全十三回 1、桃花岸 2、投店連三不從 3、何必西廂 4、路林緣 5、鳳鸞儔」。第二十函作:「單唱鼓詞第廿函 287-297」,函套外皮紅紙貼寫「單唱鼓詞 目在內」,函套內皮毛筆寫「單唱鼓詞 全五回 1、摔琴 2、出塞 3、單刀會 4、八郎別妻 5、火雲洞 6、新鳳儀亭 7、羅成托夢 8、三笑姻緣 9、追信 10、盜令 11、三戰黃忠(六回)」。僅此兩函,即有十六種屬於第一批曲本者,未歸到北大。 度之情理,其他各類也應當存在同類現象,從而可以回答爲什麽根據孔德學校第一批藏本鈔錄的中山大學藏副本,何以反較號稱全部轉藏了孔德學校這批曲本的北京大學多五十餘種的問題。 孔德學校圖書館在抗戰期間,經由周作人作介,將車王府曲本轉交北京大學文學院,顯然不是出於自己的意願。但在當時背景下,如果周作人要求這樣做,孔德學校顯然是無法抗拒的。但移交時,却不妨作些埋伏。其中顧頡剛已編目的部分,人所共知,屬於不得不交之物,不過,孔德學校圖書館的管理人員並沒有把架上所有的曲本移交,而是有意無意地遺漏了某些類別的最後一小部分。現在以中大所藏與北京所藏相比較,兩者相差部分,可能即是其隱藏未交的數量。另外,第二批入藏且未作編目部分,外界未知,(如長澤也以為第二批曲本賣給了中山大學,而不知實藏于孔德學校)則乾脆隱下了。由於第一批曲本中有少量曲本遺漏未交,這部分曲本原來已經計入顧頡剛所編目錄中,後來又被重復計入首都圖書館的藏目內,從而當兩目累加時,其總數便會超過北大與首圖實際保存下來的曲本數量,遂使學者大為疑惑。 所以,一定會存在中大有副本,而北大無原鈔本,首圖卻有原鈔本的情況。只是這些情況,尚須通過細檢北大、首圖所藏原鈔本,並與中大藏本相比較,才能明瞭。由於撰寫論文至此,相關工作仍有待進行,姑容日後再補足此段。 就現在所知,原藏孔德學校的車王府舊藏曲本,第一批入藏者,大部分後來移交北大文學院,今歸北大圖書館善本室;其中一小部分和第二批入藏者,五十年代初孔德學校被取消之時,一起移交給了首都圖書館。 中山大學1928年據孔德學校所藏抄錄了一個完整的副本。但這個副本只限于顧頡剛已編目者。如果孔德學校的第二批曲本確實是在1928年春天即已經入藏,那麽,爲什麽中大未予鈔錄?由於那兩年顧頡剛的生活與工作均飄蕩不定,1927年至1929年一直在南方,所以他對1928年春第二批曲本流出之事,並不瞭解,而且本人亦未到現場,只是倩人根據此前所編目錄,按圖索驥,論字計酬;而孔德學校圖書館方面,也未加提醒,遂致如此。 稍後於中大,1928年10月,劉復主持中央研究院史語所「民間文藝組」,也安排人員從孔德學校鈔錄車王府舊藏曲本,這是第二個副本。 劉復在1928年10月12日給史語所所長傅斯年的長信中說到: 關於民間文藝組的事,現在已經實行工作,打算先將車王府的俗曲抄錄一份,並通盤校閱一遍,每曲作一提要。…… 11月,劉復所擬《國立中央研究院歷史語言研究所民間文藝組工作計劃書》,有兩條涉及車王府曲本: 四、北平孔德學校所藏車王府曲本,現已商得該校同意,著手借鈔(因李家瑞、李薦儂二人均別有工作,故另雇臨時書記鈔寫,計字給值)。 五、右項曲本均隨鈔隨校;並每校一種,隨手作一提要,由劉復李家瑞二人任其事,將來擬仿清黃文晹《曲海總目提要》之例,彙爲《車王府俗曲提要》一書。 但轉抄車王府的俗曲工作並未做完。因經費不足,「民間文藝組」的工作在1929年秋便停辦了。劉復在該年8月20日給傅斯年的信中,請求告假一年,又說:「前購入民間俗曲兩大批約有萬種以上,亟需清理,擬續聘李家瑞擔任其事。」「車王府曲本擬暫行停鈔,俟將本所所藏抄本俗曲整理完畢後,查明有無重復,再定辦法。」[23]劉復1929底後改任特約研究員,實際停止了俗曲收集工作,此後的《宋元以來俗字表》(1930)、《中國俗曲總目稿》(1932)的編寫工作,主要由李家瑞完成。 劉復領導下所鈔錄的曲本今歸臺灣中央研究院史語所。仇江〈清蒙古車王府藏曲本遺珠雜談〉謂嘗見史語所《本所鈔存蒙古車王府曲本目錄》,有戲曲138種,曲藝125種,合計263種。與首圖景印之《清蒙古車王府藏曲本》相比較,有114種爲其所缺收。[24]而據田仲一成〈關於車王府曲本〉介紹,則「至少約有660種(戲曲類520種、雜曲類140種)轉寫本」。[25]兩者出入頗大。我通過李芳向傅斯年圖書館的湯蔓媛女士查詢,據告這批曲本總數似已難以查核,我希望將來傅館能夠做一個完整的統計。但不管其總冊數有什麽樣的分歧,這第二個副本也依然是不完全的錄副本。 第三個不完全的副本,則是首都圖書館據北京大學圖書館藏本所作的轉鈔本。 1952年,孔德學校圖書館剩餘之車王府舊藏曲本歸首都圖書館。1960年代初,首都圖書館想以其所藏配以北京大學所藏,合成全份,遂與北大達成協定,派人將北大所藏攝製了十幾卷膠片,餘下的部分派人用毛楷工整抄錄。但中間因故而並未全部鈔完。據仇江的統計,北京大學有藏而首圖未轉錄的曲本,有戲曲26種,曲藝270種。[26]這是第三份重要的錄副本。 這三份副本,顧頡剛、劉復請書法較嫺熟之鈔手,計字給值,鈔錄較精,大多數情況如原本鈔錄,而間有改正別字者。故或以為此種鈔本有優於原鈔本處。[27]首圖部分,抄錄質量稍差。出現抄誤、抄漏時,也只做旁添,或示乙正,而不是重抄;某些鈔手,書法素養極差,且不夠認真。以我校錄子弟書的經驗,發現間有缺行、脫字、改詞(鈔錯字時,改用同義詞,或略加增删,以使文意聯貫)的情況。嘗詢之滿族學者、人民文學出版社資深編輯彌松頤先生,謂當時實係由幾位「右派」所鈔。在其政治與生活蒙受極大困難的背景下,所為非出己願,所以我們今日實已難以苛求。 三、車王府所藏曲本的來源 自顧頡剛所編目錄稱「蒙古車王府曲本」,其後學者多以「車王府曲本」作爲這批曲本的總名。1983年版《中國大百科全書》,更專立「車王府曲本」一目。今天仍有許多研究者習慣性地沿用這一稱呼。 從某種意義上說,「車王府曲本」這一稱呼,使曲本的來源變得模糊了。 因爲它給人以唯有車王府才擁有的感覺,即唯一的。有些研究者實是視如「孤本」,雷夢水更坐實其爲「未刻的稿本」。 前引馬廉的識語說:「這一批曲本,是十四年的暑假之前,買蒙古車王府大宗小說戲曲時附帶得來的。通體雖是俗手抄錄,然而幾千百種聚在一起,一時亦不易搜羅;並且有許多種,據說現在已經失傳了。」 馬廉本人並未使用「車王府曲本」一詞。他說「通體雖是俗手鈔錄」,也即認爲這些曲本都是從書坊買來的,當然不會是「未刻的稿本」。 二十世紀九十年代以後,一部分研究者已經注意到名稱問題。首都圖書館景印其所藏,聲言「採納了學者的建議,確定書名爲《清蒙古車王府藏曲本》」,[28]北京市民族古籍整理規劃小組整理出版子弟書,題作《清蒙古車王府藏子弟書》。 我認爲,「(蒙古)車王府藏曲本」是一個較爲合適的稱呼。長澤規矩也稱作「車王府舊藏」,也可接受。所以本文同時使用這二個詞。它們表明車王府只是一個收藏者。 那麽,車王府收藏的曲本是從哪里來的呢? 我在原鈔曲本中,找到了內證,可以解答這些曲本的來源問題。 在進行「子弟書全集」編集工作時,我查核了北大所藏車王府舊藏曲本中的原鈔本子弟書。館藏目錄題作「(蒙古)車王府曲本單唱鼓詞」,凡18函,281種,285冊。還保持著顧頡剛爲孔德學校編目時的面貌。從其中偶見的印章來看,這些鈔本出於百本剛、百本張等書坊。 晚清的子弟書鈔本的標準鈔錄格式,書衣題作「□□□子弟書 □回 」,右上方鈐書坊印記。正文不再鈔錄書名,半頁四行,行二句十四字,每句一般不超過十四字,超過七字時變成小字雙行。每兩句一韻,鈔錄時上句與下句之間空一格。正文分回時,回數及回目書於各回首句之上方。一回即一冊,每冊封面依次題作「某某子弟書某回」。 北大所藏原鈔本,書衣貼一長方形紅紙作題簽,大字題書名,而不書「子弟書」三字,下小字書某回。略如「□□□全□回」。原本一回一冊,但現在多將一種訂爲一冊,一部分超過十回的子弟書,才分作數冊。正文則同子弟書鈔錄的標準格式,只有《搧墳全二回》,八葉,一冊,其首頁首行作:「搧墳子弟書 上回驚奇 賞奇軒並無二家」,是我所見到的唯一的例外。 由於孔德學校原藏的這批子弟書鈔本書衣上只題書名而不寫「子弟書」三字,所以顧頡剛另爲之起名作「單唱鼓詞」,可能他那時還不知道這就是子弟書。這種紅紙作題簽的格式,在南府及升平署所藏曲本中,最爲常見。 但從子弟書鈔本的具體情況來看,車王府在向書坊訂購手鈔曲本時,對於鈔錄要求非常嚴格。一、不在封面上書寫「子弟書」三字;二、不得出現書坊的印章、名字,所以,本來已鈐上印章者,也必須用水洗去,结果只留下一個淡淡的印痕。儘管如此,這批曲本中還是留下了若干印章,可供我們考索。 (一)「言無二價/不對管換」印記 此章通常鈐于封底。已鈐印章又水洗去但仍留下痕迹的,主要是一回本子弟書和多回本子弟書的最後一回(即最後一冊)。由于所用的紙原本很薄,再用水洗,而且又不能洗破,實是非常困難的事。所以,有些洗得一乾二淨,只留下一個框痕,如《闊大奶奶聽善會戲全壹回》,五葉,一冊,封底原有印章,洗過後已無法辨識。但很多曲本洗而未盡,仍有某個字約略可辨。如《爲賭嗷夫全壹回》,五葉,一冊,封底被洗章,僅「二價」兩字尚可辨;《燈謎會全壹回》,七葉半,一冊,封底被洗之章有一字似爲「管」字;《秦氏思子全壹回》,五葉,一冊,封底被洗之章,可辨者爲「無二價」三字。 但在多回本子弟書中,中間各冊偶鈐有印章時,則未予洗去。原因當是書坊則心存僥倖,覺得驗收者不會檢查得那麽細緻,結果給我們留下了完整的印章;或者是驗收者只是不希望王爺在封面上看到「言無二價」之類的扎眼的東西,夾在多冊之間,也就睜一眼閉一眼了。如《得鈔嗷妻全四回》,第一回背面存「言無二價/不對管換」墨章;《漁家樂全七回》,前六回之末葉背面均存「言無二價/不對管換」墨章;《蜈蚣嶺全四回》,二、三回末葉背面存「言無二價/不對管換」墨章。此外,《百花亭全四回》前三回末葉背面存有「言無二價/不對管換」墨章;由於末葉僅鈔兩行,章鈐於空白處之背面,故第四回末葉,因嫌洗章麻煩,乾脆撕去鈐有墨章的空白處,以避免因爲鈐有印章而被王府拒收,結果看似不小心撕了小半面。 這種「言無二價/不對管換」的印章,是鈔書的書坊常用的語詞。又《淤泥河全陸回》,十九葉,一冊,快書,其中第三「落」末尾左下方有三行小字:「買去作底賣/者男盜女娼/是億人之種」。第四「落」首頁書眉有橫書小字「買去作底賣者男盜女娼」。這更是書坊用語。它們都可以證明這些曲本確實是由書坊鈔錄的。 (二)百本張印記 上面所說「言無二價/不對管換」的印章,其實也是百本張所常用的印記。它們可能即是早期百本張的鈔本。 北大的這批子弟書原鈔本,還有一些在用紙、筆迹均與我在雙紅堂文庫看到的百本張鈔本子弟書相同,如《椿齡畫薔全壹回》、《赤壁鏖兵全二回》、《舌戰群儒全二回》、《血帶詔全二回》等。 直接的證據出現在《埋紅全二回》,六葉,一冊,封底有「百本張/別還價」印章之反體墨痕,清晰可辨。當是百本張書坊鈐其印於另一紙本時,因與此冊疊放而滲於其上者。從而證明這批子弟書鈔本中,有一部分確爲早期百本張鈔本。 (三)百本剛記 「百本剛記」這個印章又有兩種款式。一爲無邊框之紅色木記,如《渭水河全五回》,二十九葉半,前四回均鈐無邊框之紅色木記「百本剛記」。一爲朱色圓形印記,外圈飾以短線條三組,內依上下左右之序爲篆體「百本剛記」四字。此印之圓心處,又多以墨筆書入葉數記號。因印泥不佳,且濃墨題於中間,故此一印章易作普通裝飾而忽略。我在調查時,在前數函之單回本子弟書中數見此章,初未識其爲書坊印記,忽略而未作記錄,核至第257種《花木蘭全六回》條,才醒悟過來,惜此後一直未有機會再訪復核前200餘種,故不能詳舉其他各例。但李芳和關瑾華在查核首都圖書館所藏時,從「單唱鼓詞」之第十九函(即第一批入藏孔德學校的曲本中漏而未交北大的一函)中又發現一種:《路林緣(露淚緣)》封底左下角有「百本剛記」的圓形朱印。 同類鈔本,李芳、關瑾華在北京國家圖書館發現《馬上聯姻全十四回》(藏書編號119984)一種,鈐有「億卷堂/百本剛」印章,款式略如百本張之「百本張/別還價」印章,四周花邊,左右有字,左方為「京都第一」,右方因裝訂原因,未詳。此號一函3冊,有6册书衣有「億卷堂百本剛」墨印;九/十囘、十一/十二囘、十三/十四囘书衣有「億卷堂之印」朱印;九至十三囘末頁背面有「百本剛記」朱印。 我懷疑這「億卷堂」、「百本剛」與「百本張」原爲一家。或許百本張是承百本剛而來的,後來以百本張著稱,而百本剛反不顯了。另外,我在校點《子弟書全集》時,發現車王府舊藏297種子弟書中(内含快書數種),除極少數幾種外,確堪稱最爲完善的版本,所以,凡有車王府藏鈔本者,均用作底本。當同一子弟書傳本較多時,其中之百本張鈔本,通常與車王府藏鈔本同源,極少出入,多數情況下幾乎是一字不差,或偶有一二字鈔誤者。故整理時首取百本張鈔本作校本。這從另一側面也間接證明車王府所藏的子弟書曲本,是與百本張鈔本同出一源,更有可能是百本張書坊的早期鈔本。 這樣看來,翰文齋的高姓店員把上百種百本張鈔本給長澤規矩也看,告訴他這是車王府流出的曲本,也應當是可信的。 (四)仁利和記 《三難新郎全四回》,頭回末葉紙背有「仁利和記」紅色木記;又,《范蠡歸湖全八回》,第六回末葉之上方有「仁利和記」朱印,周圍爲花邊。這「仁利和記」,當為紙廠印記。 1964年李福清教授在列寧圖書館發現二十四卷鈔本《姑妄言》,用的正是有「仁美和記」和「仁利和記」印記的紙。這鈔本是1848年至1863年在中國的俄羅斯科學家康‧安‧斯卡奇科夫(Skachkov)購置的中文圖書之一。《三難新郎全四回》所用「仁利和記」紙的出產時間,也當在這一時期。 此外,北京故宮也有舊藏數十種子弟書鈔本流傳下來,部分已見於《故宮珍本叢刊》景印。據我考察,這些子弟書鈔本,基本上可分爲兩批。一批是百本張鈔本,書衣上鈐有「百本張/別還價」之印;另一類雖然沒有鈐此印,但所題書名之筆跡與鈐有百本張者完全相同,可以判定爲百本張鈔本。另一批則無印章,在書衣上直接寫書名,但不附寫「子弟書」三字,筆跡相同,惟不能確定出於哪一書坊。這一情況,說明故宮收藏時還不如車王府嚴格,沒有在格式上另加要求,亦不諱言購自坊間。所藏其他岔曲、蓮花落等,也多鈐有百本張印記或書衣題簽之迹可證爲百本張鈔本。這表明,書坊鈔書的特點之一,當是以正文計字遣人鈔錄,而書名則由專人統一題寫。這題寫者有可能是百本張書坊的主人。也因爲如此,通過書衣題名來判別這些鈔本的來源,是我們瞭解未鈐書坊印章之曲本的重要途徑。另外,故宮所藏這兩類子弟書鈔本,顯然是分兩批從書坊購買到。這告訴我們,王府與宮廷購買這類曲本時,當是根據書坊的目錄,成批購買,成批入藏,可能只有偶爾的例外。 北京大學所藏原鈔本子弟書,一類題作「□□□全壹回」,一類題作「□□□全一回」,即一類是按壹、貳、叁、肆標注回目的,共一百三十九種;其他則是按一、二、三、四之次標注回數的。前者明顯出於一人之題寫;後者則似是二、三人筆跡。用紙約爲兩類,一類爲極薄的竹紙,一類則稍厚。 我這裡強調入藏的批次與時間,還有一個用意,就是從這些曲本的內容,來考察車王府收購這些曲本的時間。從曲本的入藏時間,來判車王到底爲何時之人,進而判定這批曲本主要鈔錄於何時,代表哪一時期的情況。 四、「蒙古車王」其人 現在我們要討論的問題是:「蒙古車王」到底是那一個車王? 顧頡剛後來寫過一則〈車王府劇曲〉,全文如下: 憶一九二五年,北京孔德學校買得蒙古車王府散出劇曲寫本,馬隅卿先生廉囑我整理,曾爲編出一目,載《孔德旬刊》。其後予至中山大學任教,兼管圖書館中文書,曾向孔德學校借抄一份。前年中大中文系來函,謂擬將此抄件選編一書出版,以供治民間文學者之參考,因詢予車王府歷史,予答以當時未作調查,無法作具體之答復。推想清道、咸或咸、同間,蒙古有一車王愛聽劇曲,因大量搜集腳本,儲藏府中,此一車王亦未稔爲誰,或是外蒙車臣圖汗之某一王。外蒙革命後,廢黜王公,其北京府中人員無法維持其生活,遂將什物、圖書盡行變賣。此劇曲抄本已以廢紙稱斤出售,爲書店所見,知隅卿愛好劇曲,故送至孔德學校也。今年又得首都圖書館丁宜中來書,謂:「館中藏有大量車王府說唱本,正在清編中。聞先生曾爲某機關編過車王府圖書目錄,對於車王府情形自然熟悉,首都當事者亟願得知彼府歷史及有關收藏戲劇圖書原委,囑向先生請教。」然彼府歷史,我實不知,即孔德當時亦不能知,以其已經歷數手也。孔德書前聞歸北大,而車王府說唱本今藏首都圖書館,不審其爲一耶,二耶?[29] 顧頡剛本人並不知道蒙古車王府究竟爲哪一王府,看來他當時並沒有向馬廉仔細瞭解這些曲本的來源問題,只是受託利用暑假時間做了編目而已。如果單從這些曲本的流向而言,顧頡剛的說法很容易被接受:從廢紙店買來,入藏孔德學校時「已經歷數手」,當然不容易搞清楚其中原委。顧頡剛說「即孔德彼時亦不能知」,意思實是說連馬廉也不知道。但馬廉在發表顧氏所編目錄時所作的識語中,明明白白地說:「這一批曲本,是十四年的暑假之前,買蒙古車王府大宗小說戲曲時附帶得來的。」顯然馬廉知道蒙古王府有大批小說戲曲出售在前,並作了購買,然後別人才以爲既然馬廉對小說戲曲有興趣,也應該會對這些已作(或「將作」)廢紙處理的曲本感興趣,或許還可以多賣幾個錢,於是牽出這樁公案。 事實上,在馬廉收購這批曲本一個多月後,《北京大學研究所國學門周刊》(1925年11月18日,第六卷,24頁)就發表了一則消息,題爲〈寫本戲曲鼓兒詞的收藏〉: 清代昇平署的戲曲腳本,民國以來,厰肆中時有售者。收藏有這項東西的,私人以朱狄先教授和陳萬里先生為最富,本門風俗調查會也收藏了一點。本年秋,有個車王府(蒙古王)裏賣出大批劇本,都是手寫本,這些是三十多年前的東西,内中有些已與現行的不同了。北京孔德學校全數購藏,現正整理。這部分的東西是研究劇曲的重要材料,特別記出給心(按:原文如此)研究者注意。 這裡,作者不僅很明白地說「有個車王府(蒙古王)裏賣出大批劇本」,而且說「這些是三十多年前的東西」。也就是說,作者非常清楚這「蒙古車王」已不在人世,收藏這些曲本的時間,大約是在1890年以前。這則短訊,可能出自馬廉或劉復之手,至少也應出自馬廉的授意。從《國學門周刊》的報導看,馬廉已經通過售出者瞭解到這批曲本原藏主人的一些情況。 至于這蒙古車王府到底爲哪家王府,一度有過爭議。有外蒙古車臣汗王(如《大百科全書》取此說)、車布登扎布(蒙古超勇襄親王策棱次子,關德棟取此說)、車林巴布(史樹青等取此說)等說法。[30] 中山大學郭精銳等從曹寬口述的〈那王府四十年的滄桑回憶〉一文,[31]發現那彥圖的那王府的破落時間,與車王府所藏曲本的流散時間相合。那彥圖的祖父車登巴咱爾在世時,其府第正是叫做車王府,至其父達爾瑪而叫做達王府,至那彥圖時而叫做那王府。從而真正的車王爺浮出水面。這一說法現在基本上爲學術界所接受。 據曹寬說,那彥圖是超勇親王策凌的後人。那王府座落在安定門內寶鈔胡同,占地三十八畝,在晚清十分顯赫。但民國以後,對王公們的年俸始而減少,繼而停發,那王府也同樣入不敷出,民國十年(1921)以前,尚能東挪西借,挹彼注此,勉強支援,其後就只能靠出賣祖産度日。1924年,那彥圖命曹寬以王府作抵押,向放賬戶借款。到期無法歸還,則用借新還舊的辦法。1926年,向專在北京放高利貸的西什庫教堂法國神甫包士傑借款七萬,月息一分五厘,爲期一年。後到期無法還款,被起訴,法院判決那王還錢,那彥圖以利息太高爲藉口上訴,以圖拖延時間,未果,再求和解,包士傑願放棄利息,但必須兩年內分三次將本付清,那彥圖甚至無法籌集第一批在十天內必須籌集的款項,遂將此宅賣給了包士傑。在此期間則多次典賣東西,從古玩到汽車、馬匹、大小鞍車等等,不一而足。 現在,當我們再回過頭來細味馬廉的話,可以明白:馬廉把早已不再叫「車王府」的那王府所散出的小說、戲曲與俗曲曲本仍叫作「蒙古車王府」所藏,顯然他不僅從藏家那裏買到了「蒙古車王府大宗小說戲曲」(包括彈詞),而且還清楚地知道這些藏品是數十年前此府之名叫做「車王府」時期的王爺所收藏的(只是當時他並不知道真實的時間間隔遠不止三十多年)。而那王府從當賣古玩等類值錢的物事,到不得不變賣這些賣不起價錢的戲曲小說,也可以知道確實到了山窮水盡之時。[32] 但策棱至車登巴咱爾的世系與車王的生平,戲曲研究者仍知之不詳。郭精銳最早發現車登巴咱爾與車王府的關係,但直到他在1999年刊出的《車王府曲本與京劇的形成》一書,對於策棱到車王的世系,仍設爲空白;所敘車王及子、孫事,均不出曹寬之文。[33] 事實上,《清史稿》中策棱一族的世系非常清楚。卷二百十表五十《藩部世表二》詳列「喀爾喀賽因諾顔部(扎薩克和碩親王)」世系如下:策棱、成袞扎布、拉旺多爾濟、巴顔濟爾噶勒、車登巴咱爾、達爾瑪、那彥圖。[34] 策棱屬漠北蒙古(即外蒙古)部落。漠北蒙古在今蒙古國地方,清代主要有喀爾喀四部,自東向西依次爲:車臣汗部、土謝圖汗部、扎薩克圖汗部、賽因諾顔部。賽因諾顔部即是策棱一族,以策棱之軍功,而在雍正三年(1725)從土謝圖汗部分得二十一旗,增設爲獨立一部,遂與原三部鼎立。策棱、拉旺多爾濟祖孫兩度尚主,成爲外蒙古部落中與清廷關係最爲密切的一支,一直到清末那彥圖時期,都在清廷佔有很重要的地位。 策棱(1672~1750),《清史稿》卷二百九十六、列傳八十三有傳(《清史稿》亦作「策凌」或「策稜」;此外文獻有作「策楞」、「策愣」者,今據本傳),子成袞扎布、車布登扎布附。 據此傳,[35]策棱,博爾濟吉特氏,蒙古喀爾喀部人。元太祖十八世孫圖蒙肯,號班珠爾,興黃教,西藏達賴喇嘛賢之,號曰賽音諾顔。其第八子丹津生納木扎勒,納木扎勒生策棱。康熙三十一年(1692),丹津妻自塔密爾攜策棱及其弟恭格喇布坦來歸,聖祖授策棱三等阿達哈哈番,賜居京師,命入內廷教養。四十五年(1706),尚和碩純愨公主,授和碩額駙。尋賜貝子品級,詔攜所屬歸牧塔密爾。 策棱生長漠外,習知山川險易,練猛士,每遊獵及止而駐軍,皆以兵法部勒之。由是賽音諾顔一軍雄漠北。雍正元年(1723),特詔封多羅郡王。二年,入覲,命偕同族親王丹津多爾濟駐阿爾泰,授副將軍。九年,從靖邊大將軍順承郡王錫保討噶爾丹策零,策棱偕軍迎擊,斬其驍將,餘衆驚潰,大策零敦多卜等遁去。進封和碩親王,尋授喀爾喀大扎薩克。 十年(1732)六月,噶爾丹策零遣軍進犯,策棱偕將禦之。準噶爾分兵襲塔密爾,掠策棱二子。策棱與之會戰於額爾德尼昭。大勝。錫保首表策棱功,賜號超勇。十二月,進固倫額駙,時純愨公主已薨,追贈固倫長公主。 十一年,詔策棱佩定邊左副將軍印,進屯科布多,尋授盟長。 乾隆元年(1736),命策棱將喀爾喀兵千五百人駐烏裏雅蘇台。二年,噶爾丹策零貽書策棱,稱爲車臣汗,策棱以聞,上命策棱以己意爲報書。冬,準噶爾使達什博爾濟奉表至,命策棱偕詣京師。三年春,上以所議準噶爾不越阿爾泰山定界已就範,惟移托爾和、布延圖二卡倫不可許。四年春,賜敕遣還。哈柳詣策棱,哈柳曰:「額駙遊牧部屬在喀爾喀,何弗居彼?」策棱答曰:「我主居此,予惟隨主居。喀爾喀特予遊牧耳!」哈柳又曰:「額駙有子在準噶爾,何不令來京?」答曰:「予蒙恩尚公主,公主所出乃予子,他子無與也。即爾送還,予必請於上誅之。」冬,噶爾丹策零使哈柳復奉表至,始定議準噶爾不過阿爾泰山梁,不復言徙卡倫事。 自雍正間與準噶爾議界,策棱三詣京師,準噶爾憚其威重,卒如上指。上獎策棱忠,子陷準噶爾,不復以爲念,乃用宗室親王例,封其子成袞扎布爲世子。十五年(1750)二月卒,遺言請與純愨公主合葬。喪至京師,上親臨奠,命配享太廟,諡曰襄,御制詩挽之。 按:固倫長公主生於康熙二十四年(1685)二月,母通嬪納喇氏。康熙四十五年(1706)五月封和碩純愨公主,下嫁策棱。康熙四十九年(1710)三月薨逝,享年二十六。「主葬京師郊外」,即安定門外有名的六公主墳。策棱與之相處不過五年,而四十年後臨終之時仍遺命合葬,以示對尚主隆恩終身未忘,而親王之位,遂得「世襲罔替」。可見策棱不僅軍事谋略過人,政治智商也極高。當然,清室也非常需要借助策棱一部以安撫外蒙古。此後賽音諾顔部與帝室世代通婚,直到清亡,甚至到民國初年,策棱的子孫均處要位,權勢顯赫。 《清史稿》谓「有清一代,藩部建大勳者,惟僧格林沁及策棱二人,同膺侑廟曠典,後先輝映。」 策棱有子八。長子成袞扎布(?-1771),初授一等台吉。乾隆元年(1736),封固山貝子。乾隆四年封世子。十五年,襲扎薩克親王兼盟長,授定邊左副將軍。十七年,入覲。十九年,命移軍烏裏雅蘇台。尋罷定邊左副將軍,命赴額爾齊斯督屯田。二十年,師定伊犁,屯田兵撤還,仍駐烏裏雅蘇台。二十一年,和托輝特青袞咱蔔謀爲亂,成袞扎布發其謀,率師討之,賜三眼孔雀翎。十二月,獲青袞咱蔔,賜杏黃帶。二十二年,輝特巴雅爾爲亂,正月,授定邊將軍,率師赴巴裏坤捕治。十二月,入覲,復授定邊左副將軍,駐烏裏雅蘇台。二十六年,以準噶爾及回部悉平,自蘇伯昂阿至烏拉克沁伯勒齊爾十一汛,令成袞扎布督理。二十八年,入覲。三十六年(1771),卒。 成袞扎布有子七。以第七子拉旺多爾濟襲扎薩克親王。 拉旺多爾濟(1754?—1816),茲參酌《清實錄》等史料敘之於後:乾隆二十九年(1764)封爲世子。娶固倫和靜公主,授固倫額駙,故世稱七額駙。固倫和靜公主生於乾隆二十一年(1756)七月,母爲孝儀純皇后魏佳氏;同年九月,乾隆喻成袞扎布:「朕有小公主二人,伊兄弟倘有二三歲子嗣,即指爲額駙。」遂指與成袞扎布之幼子拉旺多爾濟。乾隆三十五年(1770)七月成婚。拉旺多爾濟之生年不詳,假定成婚時長於和靜公主二歲,則當生於乾隆十九年(1754)。他於乾隆三十六年(1771)襲封超勇親王。乾隆四十年授領侍衛內大臣,尋兼鑲黃蒙古旗都統。乾隆四十六年從征臨清、石峰堡有功。四十八年,以車登多爾濟私給乘騎烏拉黃緞照票,罷庫倫辦事大臣,命賽因諾顔親王拉旺多爾濟代之。嘉慶帝即位,拉旺多爾濟為其姐夫,領侍衛內大臣、上書房總諳達、總理營務大臣。嘉慶八年(1803)閏二月,嘉慶乘輿入順貞門,有陳德者伏門側突出,侍衛丹巴多爾濟禦之,被三創,拉旺多爾濟扼其腕,乃獲而誅之,賜御用補褂,封其子巴彥濟爾噶勒輔國公。後隨嘉慶木蘭秋禰,有熊突至御前,連傷侍衛數人,拉旺多爾濟再次救駕,傷足,不良於行。嘉慶二十一年(1816)卒。帝親臨祭奠,特敕建碑。 拉旺多爾濟無子,以族人巴彥濟爾噶勒爲嗣子。嘉慶八年爲輔國公,嘉慶二十一年襲位。次年去世。故其名不彰。設拉旺多爾濟四十歲時取幼年之巴彥濟爾噶勒爲嗣子,則巴彥濟爾噶勒壽不到三十(1794?-1816)。 車登巴咱爾生於嘉慶二十二年(1817),時在其父去世後一月,爲遺腹子,由其祖母即拉旺多爾濟之妻撫養。翌月,尚在繈褓中的車登巴咱爾襲札薩克親王。[36]幼居北京,養於內廷,道光三年(1823)正月,年七歲,入賀乾清門,已是英姿出群,惹人喜愛。道光十三年(1833)正月朔,由御前大臣禧恩作伐,與多羅貝勒奕繪之長女孟文訂婚,次年九月,以御前侍衛喀爾喀扎薩克親王身份成婚。[37]孟文,名載遠,系奕繪正室妙華夫人所生長女,在家中排行第二。 奕繪爲作長詩《採蘋歌》詠此姻事,並可以補證車登巴咱爾之世系。 徹登巴匝剌者,喀爾喀部落人。超勇襄親王,額駙五世孫。成王其曾祖,定邊左將軍。祖爲七額駙,御前古大臣。與我相見初,道光三年春。正月朔昧爽,入賀乾清門。七歲小王子,英姿已出群。濃笑解漢語,執手宛如親。歸來語內子,此子希世珍。於時我長女,六歲字孟文。大元之後裔,大清之郡君,門楣頗相當,便擬結親姻。但以年尚稚,蓄意未敢陳。中間十年事,變化如煙雲。或將除駙馬,或兒選儀賓,或以歲參差,或泥日者言。王侯諸貴族,伐柯何殷勤。最後皇后妹,佟家舊功勳。許字旋夭折,蹉跎以因循。去年仲蕃公,督師靖南氛。四月瑪靈纛,五月平羊泉。移軍向連州,排瑤蜂蟻屯。王師一戰捷,紅旗萬里翻。燒酒與肥肉(皆賊目名),化爲釜底魂。皇帝曰卿士,朕心慰且欣。昔者新疆役,勞師動徑年。汝今何神速,功多費不繁。允宜錫寵命,輔國上公尊。翠羽耀三目,補袞金龍麟。振旅南岳麓,賦詩洞庭漘。中途丁大故,麻衣哭江濱。掌節授副使,馳歸冬至辰。百日遵國制,逾年朝紫宸。朝聞鵲送喜,喜望車馬塵。俄傳高軒過,稚子歡迎奔。坐引酒杯淺,袖出詩卷新。且言小王子,善射今絕倫。歲歲住京邸,朝朝侍御前。日昨正月朔,予嘗向伊云:我有嘉姪女,可聘作可敦。已將兩命合,卜云福德婚。今來特相告,弟意應無難。我久念及此,感兄友愛殷。泛觀世族家,兒子徒紛紛。不意十年事,展轉終成全。三千六百日,天道如循環。高堂喜可知,雜佩具觿巾。但傷菜妻沒,嘉禮不及聞。我生性孤拙,凡百仗諸昆。何以謝相厚,題詩續《採蘋》。[38] 「徹登巴匝剌」,爲車登巴咱爾之漢語音譯別寫。詩歌開頭即說其爲超勇襄親王、額駙策棱的五世孫,七額駙拉旺多爾濟之孫。道光三年(1823)七歲,奕繪曾在乾清宮上朝時見過,即與嫡妻妙華議及,意欲選爲長女孟文之婿,因尚在稚齡而未及提出。後車登巴咱爾議娶佟皇后之妹爲妻,不幸許字不久即夭折。初睹面之十年後,因禧恩(字仲蕃,睿忠親王多爾袞的七世孫。爲道光年間宗室中有權的重臣,此時位爲御前大臣,與奕繪相善)爲媒,謂小王子能詩且善騎射,命相八字無礙,而奕繪感歎十年前之事,以爲可慰老母,惟傷嫡妻妙華此時已歿,不能見此嘉禮。按:《詩‧召南‧采蘋》章,序謂「〈采蘋〉,大夫妻能循法度也。能循法度,則可以承先祖,共祭祀矣。」《采蘋》原爲讚美貴族女子將嫁,告祭祖廟之詩,奕繪「續〈採蘋〉」,亦即此意。 次年九月末正式成婚時,奕繪有詩《示女孟文》二首: 聰明吾孟女,夫婿世親王。帝繫清元胄,軍功西北荒。相逢魚得水,適意雁隨陽。祝爾雙眉壽,東風十萬場。 桓桓大元裔,今日北單于。果毅善騎射,聰明好讀書。齊眉勉母忝,結髮樂何如。莫恃王孫貴,徒誇百兩車。 此二首之後,又有《孟文生日(十月三日)》一首: 戊寅此日汝初生,我扈東巡始入關。轉瞬嬌兒稱可敦,傷心內子殯空山。北荒言語須勤學,東土衣冠莫盡刪。斡難河邊諸部屬,椎牛作酒望旌轅。[39] 「果毅善騎射,聰明好讀書」,與前文「袖出詩卷新」、「善射今絕倫」對看,再度言及車登巴咱爾在保持蒙古善騎的本色的同時,也頗喜文翰,奕繪的喜悅之情,溢於言表。奕繪並勸女兒孟文勤學蒙古語,亦不忘漢、滿傳統。 道光十八年(1838)顧太清有《送二女孟文郡君往察哈爾避暑》詩。[40]因車王之牧地除外蒙本旗外,尚有牧地察哈爾。此詩送孟文自北京至察哈爾避暑。 顧太清《辛丑十二月十八日釗兒娶婦喜而有感》詩,有句「吉事有祥兒娶婦,門闌多喜婿乘龍」,自註:「二女孟文適超勇親王車登巴咱爾,四女仲文適一等子博昌,六女叔文許字承恩公崇端。」[41] 多羅貝勒奕繪(1799-1838),是乾隆第五子榮親王永琪之孫。字子章,號太素,別號幻園居士、妙蓮居士等,堂號明善。嘉慶二十年(1815)十七歲襲爵貝勒,道光五年授散秩大夫,次年管宗學府,十年管理御書處及武英殿修書處,同年晉正白旗漢軍都統,道光十五年(1835)免職,三年後病故,年四十。奕繪善詩詞,工書畫,喜文物,習武備,于易、樂、佛、道、數理演算法、工程建築,乃至梵文、拉丁語,無所不涉。道光八年,嘗與王引之校正《康熙字典》。在宗室裏稱飽學之士。著有《寫春精舍詞》、《明善堂文集》、《南谷樵唱》等。[42]明善堂亦以藏書著稱。奕繪之福晉妙華亦能詩,但其女孟文出嫁時,妙華已去世。嫁女諸事,均由唯一的側福晉顧春主持。 顧春(1799-1877),字梅仙,號太清,晚多署西林春或太清春,別號雲槎外史。擅詩詞,工繪事,尤以詞稱。夫婦二人經常唱和,鑒賞字畫,並騎遊西山,時人稱羨。八旗論詞,更有「男中成容若,女中太清春」之語。太清著有詩詞集《天遊閣集》、詞集《東海漁歌》、小說《紅樓夢影》、戲曲《桃園記》與《梅花引》。其戲曲均署雲槎外史撰,向未爲人知,筆者從雙紅堂文庫訪得《桃園記》稿本,又遣學生仝婉澄從河南省圖書館錄得《梅花引》稿本。《桃園記》且附有工尺,署「艸堂居士訂譜 雲槎外史填詞」,則與曲師多有來往。詢之北方昆劇院的張衛東先生,謂可直接按譜演唱,這表明太清對戲曲一道,極爲熟悉。太清夫婦均曾題《帝女花傳奇》,可見他們對戲曲的愛好。 以上材料,可以視作其婿車登巴咱爾收藏大批戲曲、小說和俗曲的一個重要背景。 車登巴咱爾,號「杏莊」,能詩翰,擅繪事,尤長于塞外風景之畫,爲蒙古王族中少有的文武才華出衆的人物。孟文與車王成婚時,除奕繪爲作《採蘋歌》外,顧太清也爲畫小幅冬花,並作《鷓鴣天‧爲孟文寫冬花小幅並題》、《定風波‧水仙》、《入塞‧寒梅》、《玉連環影‧燈下看蠟梅》四詞以送之。[43]車王未出生即喪父,久失怙恃,故婚後十餘年間,與岳家之交往十分頻繁。時常呈畫求題,深得文雅之趣。即使在道光十八年岳父奕繪(1838)去世以後,也不曾中斷。顧太清曾有《青山相送迎‧題藩王杏莊婿(自注:車登巴咱爾)以塞上景團扇屬題》詞: 角聲悲,雁行歸,苜蓿西風戰馬肥。氈廬傍水支。 塞雲飛,暮煙炊,野岸平沙細柳垂。秋山積翠微。 即是爲車登巴咱爾所畫塞上景團扇而作。盧興基將此詞繫于道光二十一年(1841)。是年太清四十三歲,車王二十五歲。盧興基謂太清詞「以婉約細膩爲主要風格,而這一首的豪放氣派,在太清詞中別具一格。」[44]則車登巴咱爾豪邁之風格,也影響了岳母的創作。 車王有寓園在海淀。顧太清在詩詞中亦有反映。顧太清《端陽前一日往海淀探孟文病車中口占》詩曰:「夏日驅車趁曉行,羅衣消受好風情。一條官路朝初散,五月新蜩耳乍鳴。麥浪翻翻猶秀穗,楊花點點已浮萍。遠山淺黛如含笑,爽氣朝酣宿雨明。」[45]詩作于道光二十二年(1842)端陽前夕。雖爲探孟文病,但因爲可見女兒女婿,路見如此山川風物,情緒大好。 顧太清還作有《庭院深深‧杏莊婿屬題絡緯美人團扇》詞: 開到黃花秋老,涼風吹過妝樓。雲鬟宮樣罷梳頭。綺窗無個事,曉日上簾鈎。 細檢瓜瓤菜葉,受聽絡緯聲幽。持來素手慢凝眸。想因觀物化,應不解悲秋。 從詞的內容看,所畫爲仕女圖。顧太清早已詞名遠播。車王屢求題所畫團扇,即是出於對岳母才情的仰慕。這種仰慕也自然會影響到其審美觀念與價值取向。此詞盧興基繫于道光二十三年(1843)。[46]是年車王二十七歲,與孟文結婚正好十年。這十年也應是車登巴咱爾思想、藝術走向成熟的時期。在這期間,也許顧太清給予車登巴咱爾的影響更多一些。 要之,這位「聰明好讀書」、能詩善書畫的車王爺,深受清代宗室中以學問著稱的奕繪的器重,很高興得此佳婿。而結爲姻親後,車王與岳父、岳母的詩畫鑒賞交流,顧太清和奕繪的高度的文學藝術素養以及對戲曲小說和書籍字畫收藏的愛好,毫無疑问對年輕的車登巴咱爾有著重大的影響。車王府之所以收藏大宗戲曲小說及俗鈔曲本,原非偶然。 另據《清史稿》卷十九,車登巴咱爾在道光二十五年(1845)春正月癸丑,「爲正黃旗領侍衛內大臣。」 此外,從臺灣故宮「清代檔案人名權威資料」,錄得車登巴咱爾於咸豐元年奏呈檔案一件如下: 正紅族蒙古摺 原任提督成玉病故由奏隨旨交 十一月初七日 正紅旗蒙古都統喀爾喀扎薩克和碩親王奴才車登巴咱爾等謹奏,為具呈代奏仰祈聖鑒事。奴才等所管旗分告病回旗調理原任陝西固原提督成玉之子馬甲富珠禮呈稱:竊父成玉于十一月初四日病故。當及病勢垂危,伏枕碰頭呈請代奏叩謝天恩事:竊奴才成玉,一介庸愚,由徤銳營前鋒出師滑縣,洊陞副叅領,於嘉慶二十五年渥蒙宣宗成皇帝聖恩,外用參將,歷任總兵三次,提督三次,出兵三次,渥蒙賞戴雙眼花翎、烏勒興額巴圖魯、名號綏遠城將軍,凡此人臣難遇之異數,三朝榮顯之厚恩,皆奴才夢想不到之處。奴才感激竭誠,正思效力疆場,雖肝腦塗地亦不足報稱于萬一。詎意福薄災生,因屢在軍營,積受寒濕,筋骨疼痛,肝胃兩傷,飲食不進。前在固原提督任內,籲懇皇上天恩,賞假回旗調理,希即痊癒。泥首宮門,求往粵西掃除兇逆,稍效涓埃。乃竟醫藥罔效,愚誠不遂,辜負聖主深恩,於本年十一月初四日遽臻永訣。奴才雖在泉壤,猶抱惶愧。所有奴才福薄,不能圖報天恩,謹將犬馬依戀之忱,奴才成玉伏枕哀鳴,叩謝天恩。呈請代奏等。因理合恭摺奏聞。 咸豐元年十一月初七日。 御前行走都統、正白旗領侍衛內大臣、管理嚮導處事務大臣、總理行營事務大臣、管宴大臣、管理上虞備用處事務大臣、管理善撲營大臣、善騎射喀爾喀扎薩克和碩親王奴才車登巴咱爾,副都統奴才宗室靈桂,副都統奴才阿彥達。 呈此奏摺後三個月,咸豐二年(1852)二月,車登巴咱爾卒,年僅三十六。子達爾瑪(非孟文生)襲爵。[47] 曹寬〈那王府四十年的滄桑回憶〉謂:據說車王死時,未有子,其福晉雖已懷孕,但還不能斷定是男孩。時外蒙古方面曾爲襲爵一事詢問王府的長史常八,常八堅稱福晉已經生了兒子,並具結擔保。而福晉果然生了個男孩,遂襲了王爵。[48]則達爾瑪當生於咸豐二年(1852)。達爾瑪娶怡親王載垣之女兒,其子那彥圖生於同治六年(1867),若此則達爾瑪成婚生子時不過十四、五歲。達爾瑪還有女兒嫁給禮親王世鐸(光緒年間曾任首席軍機大臣)。故曹寬所記,實是把車王爲遺腹子事,誤記到達爾瑪身上了。不過曹寬的記述,可以爲車登巴咱爾之出生與襲爵時的情況作補充。達爾瑪卒於同治十三年(1874)。假如車登巴咱爾二十歲時(1836)得子,達爾瑪得年亦不到四十(1836?-1874)。故巴彥濟爾噶勒、車登巴咱爾、達爾瑪三代人均不到中壽。 車登巴咱爾之孫那彥圖(1867-1938),字鉅甫,或作巨甫、巨父。同治十三年(1874),年八歲,襲扎薩克親王。娶清末權臣慶親王奕劻之女爲福晉,又與肅親王善耆結成兒女親家。他歷任清廷御前大臣、領侍衛內大臣、八旗都統。清末新政時,任資政院欽選議員,倡辦了北京殖邊學堂,參與創辦蒙古實業公司。武昌起義後,成立蒙古王公聯合會,參加清廷御前會議,阻撓清帝退位;復通電擁戴袁世凱。清帝退位後,歷任大總統府副都翊衛使,烏裏雅蘇台將軍(未到任),歷次國會議員及1917年臨時參議院副議長,擁袁的共和黨、進步黨理事。國民黨當政後,曾應邀參加1932年洛陽國難會議,被列爲百靈廟蒙政會委員。 那彥圖也是京劇愛好者。嘗開堂會。其寶鈔胡同那王府裡設有戲臺,因院落甚大,堂會就宅第裡舉辦。據末代睿親王之子金寄水(1915-1987)說:「在我童年時代,常到其他王府參加過生日的活動。在記憶中,看過一場難以忘懷的好戲。那是1923年農曆十一月初七,到那王府,爲蒙古親王那彥圖祝壽。戲碼有:余叔岩主演的《盜宗卷》,尚小雲、王長林和王又宸合演的《打漁殺家》,程硯秋主演的《玉堂春》,時慧寶、侯喜瑞、尚小雲、王長林合演的《法門寺大審》,茹富蘭、韓富信、侯喜瑞合演的《戰濮陽》。茹富蘭還加演了兩齣:①《武文華》,②《清風寨》(侯喜瑞飾李逵)。大軸戲是九陣風、侯喜瑞合演的《扈家莊》。從戲碼即可看出,衆多的名演員各演二至三出名戲,也有演四出的,可說是洋洋大觀,豐富多彩,是日至深夜始散。」[49]而在1910年那王府的一次堂會戲中,那王的四公子還在聽戲過程中「票一齣」,與方連元合演了一齣《打瓜園》。[50]那王府裡的戲臺和堂會戲,約略可以想見車登巴咱爾當年的狀貌。 此外,據曹寬所記,那彥圖也是一個繪畫愛好者。[51]看來,杏莊的繪畫素養也傳給了後代。 車登巴咱爾本人收藏小說戲曲及俗曲的時間,當在道光十年至咸豐二年(1830-1852)之間。但車王府俗曲的收藏,也有達爾瑪、那彥圖的一份功勞。 (一)、淩景埏〈彈詞目錄〉所錄車王府舊藏彈詞(見附錄),最早爲乾隆時代作品,大多出嘉慶、道光間。一種可能是早在車登巴咱爾的父親那一代,就已經喜歡這些俗曲了;另一種可能是均出自車登巴咱爾本人所收藏,因爲他在道光間收集嘉慶年間的刻本,仍是十分容易的事。 (二)、子弟書部分,前文已證這些曲本基本上是按書坊目錄成批購入的,其購入時間當在道光二十一年(1842)以後,咸豐二年(1852)之前十年間。因爲其中收錄了《靈官廟》、《續靈官廟》二篇。這兩篇所敘爲實事,發生在道光十八年(1838)九月間,係廣姑子於靈官廟招妓設賭,吸食鴉片煙,遊貴族諸子弟入局。爲御史所參,步軍統領派弁往抄。莊親王、喜公爺諸人,皆因之革職。好事者作爲詞曲,到處唱之。[52]又子弟書中有《紅旗捷報》,敘平定回疆張格爾事,在道光七年(1827)。而二酉氏所作《碧玉將軍》,譏刺道光帝之侄兒奕經,事在道光二十一年(1841)。再如車王府收錄了奕賡所作子弟書多種,如《逛護國寺》篇敘及張格爾事,撰寫已在道光中,《老侍衛歎》,則當作於其晚年。奕賡主要活動時間大約在道光至咸豐末。 (三)、車王府收藏了大量的皮黃曲本,而京劇的真正形成,實在道光末咸豐初年。比較之下,車王府所藏,大多爲早期京劇的版本。 (四)、首圖藏原鈔曲本中見有記載的鈔寫時間爲「咸豐五年」[53](1855),時車登巴咱爾已去世三年。當為達爾瑪時期所藏。 (五)、鼓詞《封神榜》中說:「衆公不必遠比,現在同治爺手內的二件事,可作比樣。」[54]同治十三年達爾瑪去世。此亦為達爾瑪時期所藏。 〈寫本戲曲鼓兒詞的收藏〉說:「這些是三十多年前的東西」,如果截止到達爾瑪爲止,似當說是五十多年前才合適。所以那彥圖年輕時也曾有過收藏。 所以,車王府舊藏曲本,主要由車登巴咱爾收藏;其子達爾瑪也起過重要作用;其孫那彥圖偶有收藏,但爲數不多。 概言之,正如馬廉所說:「通體雖是俗手抄錄,然而幾千百種聚在一起,一時亦不易搜羅;並且有許多種,據說現在已經失傳了。」車王府藏曲本的價值,在於以數千冊之鉅,集中反映了嘉慶、道光、咸豐、同治間北京地區戲曲與俗曲的演出情況,爲瞭解這個時間的文化、藝術、風俗、習慣、語言等等,提供了不可多得的文獻資料。本文詳考這些曲本收藏與散出的歷史,實希望抛磚引玉,引起更多的研究者的關注。 [說明] 本文在資料方面曾得到北京大學喬秀岩博士、廣州中山大學中文系博士班丁春華、李芳、關瑾華、肖少宋同學的幫助,識此謹表感謝。 注釋: [1]劉復、李家瑞編:《中國俗曲總目稿》(臺北:文海出版社,1973年),頁1。 [2]參見錢秉雄:〈我所見到的孔德學校〉,中國人民政治協商會議北京市委員會文史資料委員會編《文史資料選編》第31輯(北京:北京出版社,1986年12月),頁132。 [3]長澤規矩也(1902-1980),字士倫,日本書誌學的創世人之一,法政大學教授,其書齋名「雙紅堂」,以收藏中國戲曲小說而聞名於世。其所藏戲曲小說,1956年歸東京大學東洋文化研究所,爲設「雙紅堂文庫」。 [4]參見長澤規矩也〈我的薈書歷史之一斑〉,見《雙紅堂文庫分錄目錄》(日本:東京大學東洋文化研究所,1961年11月),頁71-74。 [5]雷夢水此文原載《學林漫錄》第九輯(北京:中華書局,1984年12月),頁107;後收入《書林瑣記》(北京:人民日報出版社,1988年1月),頁13。 [6]引自錢婉約等輯譯《日本學人中國訪書記》(北京:中華書局,2006年1月),頁203。 [7]同前註,頁231。 [8]此文原載《大安》第十二卷第三號(1966年3月),後收入《長澤規矩也著作集》第六卷(汲古書院,1984年3月),頁261-266。此據錢婉約等輯譯:《日本學人中國訪書記》(北京:中華書局,2006年1月),頁254、257。 [9]孫殿起:《琉璃廠小志》(北京:北京出版社,1982年9月),頁113。 [10]以上三條分別引自《日本學人中國訪書記》頁209、259、232,所引譯文,筆者略有調整。 [11]按:南府成立于康熙時,道光間並入升平署,此當爲升平署舊藏,係民初溥儀出宮前後從故宮流出者。 [12]載《文滙讀書周報》1994年10月1日。 [13]姜德明:〈琉璃廠尋夢記〉,收入《人海雜記》(北京:遠方出版社,2002年2月),頁166。 [14]見《文史資料選編》第31輯,頁134。 [15]詳見附錄「淩景埏〈彈詞目錄〉中的車王府舊藏本彈詞」,丁春華、黃仕忠輯。燕琦校點本車王府舊藏曲本《劉公案》(北京:人民文學出版社,1990年8月)卷首之馮秉文序已經注意到凌氏此目,爲本文提供了線索,見頁1-2。 [16]今人所敘顧頡剛先生錄副的時間,有1926年(《車王府曲本研究》頁135、232)、1927年或1930年代(《車王府曲本研究》頁269)前後諸說,均不確。《車王府曲本研究》,劉烈茂等著,廣州:廣東人民出版社,2000年10月版。 [17]以上資料參考仇江〈清蒙古車王府藏曲本遺珠雜談〉,載《車王府曲本研究》,頁256。 [18]《學林漫錄》第九輯,頁107。 [19]《中國大百科全書˙戲曲曲藝》(北京:中國大百科全書出版社,1983年8月),頁33。 [20]參見田仲一成〈關於車王府曲本〉、〈再議車王府曲本〉二文,原載《學燈》1991年6月號、8月號;後由黃仕忠譯成中文,載《車王府曲本研究》,頁282-301。又馬文大〈戲曲曲藝的寶藏—清車王府藏曲本〉(《文滙讀書周報》,2005年11月15日)說:「但是今天我們來核對中大和北大、首圖的曲本目錄,卻發現中大比北大、首圖的曲本還要多出些許,尤其是同名劇,北大、首圖只有一種,而中大是兩種,不知當時的抄錄情況如何,今已不可考。」 [21]〈家藏舊鈔曲本目錄〉,原載1935年《書志學》四卷四號;今據《長澤規矩也著作集》第五卷(東京:汲古書院,1985),頁243;譯文經喬秀岩訂正。長澤這段話,仇江〈蒙古車王府藏曲本遺珠雜談〉引用時譯作「其年(1928)所購得中,有已爲孔德學校收藏的車王府藏曲本中的散本二黃和俗曲鈔本。這些都是一個姓高的書商強行塞給我的。」並認爲:「我估計是由於當時孔德學校對這一大批曲本的管理未臻完善,甚至有將曲本出售給別人的情況。」似認爲長澤是從孔德學校買到這批曲本的(《車王府曲本研究》,頁256)。故苗懷明〈北京車王府戲曲文獻的發現、整理與研究〉說:「1928年,日本漢學家長澤規矩也在遊學中國期間,從孔德學校買到一批車王府曲本,共48種、48冊。」載《北京社會科學》2002年第2期。 [22]前引馬文大文亦說:「『碧蕖館』、『雙紅堂文庫』以及臺灣『中央研究院歷史語言研究所』等處所藏曲本中,曾偶見原車王府藏本,不過爲數並不多。有些像傅惜華先生『碧蕖館』所藏20種曲本,經過比對,發現與北大、首圖的藏本存在差異,是否即是車王府故物,尚難斷言。」 [23]以上諸項資料,轉引自王汎森〈劉半農與史語所「民間文藝組」〉,見《新學術之路》(臺灣:中央研究院史語所,1998年10月),頁124,128,131。 [24]仇江:〈清蒙古車王府藏曲本遺珠雜談〉,載《車王府曲本研究》,頁244,未注明此目發表於何處,係何種文本。筆者未見。郭精銳、高默波〈車王府與戲曲抄本〉,則謂:「現有(按此「有」字當衍)臺北傅斯年圖書館也有一份車王府曲本電腦目錄,雖然僅有268種。」(《車王府曲本研究》,頁274) [25]《車王府曲本研究》,頁289。 [26]同上註,頁237-242。 [27]參見郭精銳、高默波:〈車王府與戲曲抄本〉,載《車王府曲本研究》,頁272-272-273。 [28]金沛霖:《清蒙古車王府曲本˙前言》(北京:北京古籍出版社,1991年5月),頁3。 [29]印永清輯:《顧頡剛書話》(浙江人民出版社,1998年11月),頁167。其中《孔德旬刊》爲孔德學校所辦發表學生與教文章的雜誌,這裏顧氏記憶有誤,刊載其目錄者實爲《孔德月刊》。 [30]見馮秉文:《中國大百科全書》「車王府曲本」條;《清蒙古車王府藏曲本》關德棟序、馮秉文序。 [31]政協文史資料研究委員會編:《晚清宮廷生活見聞》(北京:文史資料出版社,1982年9月),頁316-329。 [32]如睿王府設有檔子房,保存珍貴老檔及其他文件。1948年金寄水從承德回京時,發現這批老檔「已被家裏人爲換取糧米計,賣了爛紙。」見金寄水:《王府生活實錄》頁38-39。那王府在1925年的情況或有相似之處。 [33]參見郭精銳:《車王府曲本與京劇的形成》(汕頭:汕頭大學出版社,1999年10月),頁18-22。 [34]趙爾巽等《清史稿》(北京:中華書局,1977年8月),27册,頁8575。 [35]上注,34册,頁10378-10385。 [36]此據杜家驥《清朝滿蒙聯姻研究》(北京:人民出版社,2003年9月),頁147。杜氏據《續纂欽定外藩蒙古回部王公表傳》卷八訂正《清史稿》卷210所記車王之父逝年及車王襲爵于嘉慶二十一年之誤。今從其說。 [37]成婚時間據杜家驥《清朝滿蒙聯姻研究》,頁153;杜氏所據為北京中國第一歷史檔案館藏《玉牒》19號頁1368。 [38]張璋:《顧太清奕繪詩詞合集》(上海:上海古籍出版社,1998年12月),頁527-528。 [39]以上三詩均同上注,頁567。 [40]同上注,頁48。 [41]同上注,頁132。 [42]張璋:《顧太清奕繪詩詞合集•前言》,頁2-3。 [43]詞見《顧太清奕繪詩詞合集》頁186-187。 [44]詞見《顧太清奕繪詩詞合集》頁275、盧興基:《顧太清詞新釋輯評》(北京:中國書店,2005年1月)頁486-486。 [45]《顧太清奕繪詩詞合集》頁141。 [46]詞見《顧太清奕繪詩詞合集》頁275,又盧興基:《顧太清詞新釋輯評》頁526-528。 [47]金啓孮:《顧太清與海淀》(北京:北京出版社,2000年12月),頁185。 [48]全國政協文史資料委員會:《晚清宮廷生活見聞》,頁325。 [49]金寄水、周沙塵:《王府生活實錄》(中國青年出版社,1988年10月),頁173;又臺北:淑馨出版社,1989年10月,頁123。 [50]同上注,頁175;臺北版頁125。 [51]《晚清宮廷生活見聞》頁321。 [52]《清實錄˙宣宗實錄》卷243(北京:中華書局,1986年10月景印本),第36冊,頁849-900;又崇彜:《道咸以來朝野雜記》(北京:北京古籍出版社,1982年1月)頁19-20。 [53]金沛霖:《清蒙古車王府藏曲本˙前言》(北京:北京古籍出版社,1991年5月),頁3。 [54]見蘇寰中、郭精銳等:《車王府曲‧封神榜‧前言》(北京:人民文學出版社,1992年1月),頁2。 附錄一:淩景埏〈彈詞目錄〉中的車王府舊藏本彈詞

|

序號

|

名稱

|

作者

| 版本

|

1

|

九絲縧

|

無著者姓名

| 乾隆五十年(1785)瑞雲閣刊本

|

2

|

珍珠塔

|

俞正峯編

| 嘉慶四年(1799)吟與餘閣刊本

|

3

|

果報錄(一名倭袍傳)

|

無著者姓名

| 嘉慶壬戌(1802)柳溪書屋刊本

|

4

|

風箏誤

|

無著者姓名

| 嘉慶辛未(1811)環秀閣本

|

5

|

笑中緣金如意

|

無著者姓名

| 環秀閣刊本

|

6

|

繪真記

|

邀月樓主人著

| 嘉慶壬申(1812)刊本

|

7

|

萬花樓(一名雙連峯)

|

無著者姓名

| 嘉慶癸酉(1813)雲雅閣刊

|

8

|

雙金錠

|

陳遇乾編

| 嘉慶癸酉(1813)姑蘇裕德芳 刊本

|

9

|

新刊秘本彈詞六種

|

無著者姓名

| 嘉慶廿三年(1818)蘭蕙軒刊本

|

10

|

猩猩圖

|

無著者姓名

| 慧蘭軒刊本

|

11

|

文明秋鳳

|

無著者姓名

| 蘭蕙軒刊本

|

12

|

碧玉獅

|

無著者姓名

| 嘉慶己卯(1819)淑芳軒刊本

|

13

|

一捧雪

|

無著者姓名

| 嘉慶己卯(1819)澄碧軒刊本

|

14

|

水晶球傳

|

無著者姓名

| 嘉慶庚辰(1820)鴛湖悅成閣 刊本

|

15

|

玉連環(一名鍾情傳)

|

朱素仙

| 嘉慶刊本

|

16

|

義妖傳

|

陳遇乾編

| 嘉慶已酉(按:嘉慶無已酉, 道光有己酉,1849)刊本

|

17

|

轅龍鏡

|

無著者姓名

| 道光辛巳(1821)集賢齋刊本

|

18

|

還金鐲

|

夏斐文著

| 道光元年(1821)吾馨軒刊本

|

19

|

鳳凰圖

|

無著者姓名

| 道光二年(1822)蘭玉軒刊本

|

20

|

再生緣

|

陳端生女士著

| 道光二年(1822)寳仁堂刊本

|

21

|

金閨傑(再生緣改本)

|

侯香葉夫人刪改

| 道光四年(1824)散花緣刊本

|

22

|

再造天(再生緣續集)

|

侯香葉夫人著

| 道光八年(1828)香葉閣刊本

|

23

|

碧玉塔

|

無著者姓名

| 道光戊子(1828)刊本

|

24

|

雙玉杯

|

醉墨仙主人著

| 道光戊子(1828)醉墨軒刊本

|

25

|

四香緣

|

無著者姓名

| 道光癸已(1833)務本堂刊本

|

26

|

六美圖

|

無著者姓名

| 武林務本堂刊本

|

27

|

雙帥印

|

無著者姓名

| 武林務本堂刊本

|

28

|

閙盧莊

|

無著者姓名

| 武林務本堂刊本

|

29

|

九龍陣

|

無著者姓名

| 武林務本堂刊本

|

30

|

天雨花

|

陶貞懷著

| 道光辛丑(1841)刊本

|

31

|

玉釧緣(再生緣前本)

|

無著者姓名

| 道光二十二年(1842) 文成堂刊本

|

32

|

九美圖(一名合歡圖)

|

曹春洲編

| 道光癸卯(1843)刊本

|

33

|

雙珠鳳

|

無著者姓名

| 道光乙巳(1845)流霞閣刊本

|

34

|

玉如意

|

無著者姓名

| 道光己酉(1849)懷德堂刊本

|

35

|

芙蓉洞

|

陳遇乾編

| 道光丙寅(按:道光無丙寅, 同治有丙寅,1866)刊本

|

36

|

珠玉圓

|

柳浦散人著

| 同治壬申(1872)樂善堂刊本

|

37

|

百花台

|

鴛水主人著

| 光緒元年(1875)刊本

|

38

|

桃花庵

|

無著者姓名

| 光緒八年(1882)刊本

|

39

|

燈月傳

|

無著者姓名

| 光緒丁亥(1887)刻刊本

|

40

|

五女興唐傳

|

無著者姓名

| 光緒戊子(1888)德茂堂刊本

|

41

|

娛萱草

|

橘道人著

| 光緒刊本

|

42

|

筆生花

|

邱心如女士編

| 申報舘排印本

|

43

|

文武香球

|

二樂軒主人著

| 二酉室主刊本

|

44

|

七俠圖

|

無著者姓名

| 九成堂刊本

|

45

|

玉樓春

|

無著者姓名

| 煥文堂刊本

|

46

|

玉鴛鴦

|

無著者姓名

| 愛素軒刊本

|

47

|

九龍傳

|

無著者姓名

| 飛昇閣刊本

|

48

|

碧玉環

|

無著者姓名

| 冷餘閣刊本

|

49

|

玉釧緣(再生緣前本)

|

無著者姓名

| 翰苑閣刊本

|

50

|

鳳凰山

|

無著者姓名

| 海陵軒刊本

|

51

|

雙蝴蝶傳

|

無著者姓名

| 琴天閣刊本

|

52

|

青龍傳

|

無著者姓名

| 和文堂春山堂刊本

|

53

|

二虎嶺藏豹山

|

無著者姓名

| 文盛堂刊本

|

54

|

五毒傳

|

無著者姓名

| 清泰山堂刊本

|

55

|

安邦志

|

無著者姓名

| 舊刻本

|

56

|

定國志

|

無著者姓名

| 舊刊本

|

57

|

劉成美忠節全傳

|

無著者姓名

| 舊刻本

|

58

|

乾隆鏡

|

無著者姓名

| 坊刻本

|

59

|

來生福

|

橘中逸叟

| 舊刊本

|

60

|

犀釵記

|

無著者姓名

| 稿本

|

61

|

陶朱富

|

無著者姓名

| 舊鈔本

|

62

|

十美圖(一名沉香閣)

|

無著者姓名

| 舊鈔本

|

63

|

巧奇冤

|

無著者姓名

| 鈔本

|

64

|

英雄會

|

無著者姓名

| 鈔本

|

65

|

如意寳冊

|

無著者姓名

| 鈔本

|

66

|

小金錢

|

無著者姓名

| 鈔本

|

67

|

番合釧

|

永新劉氏著

| 明鈔本(此書標「孔」,原注:「此書非車王府物。」) |

附錄二:北京大學藏車王府舊藏曲本原鈐印記書影;顧頡剛爲孔德學校圖書館編目時所書函目;首都圖書館藏車王府舊藏本《路林緣》所鈐印記;國家圖書館藏《馬上聯姻》所鈐印記。

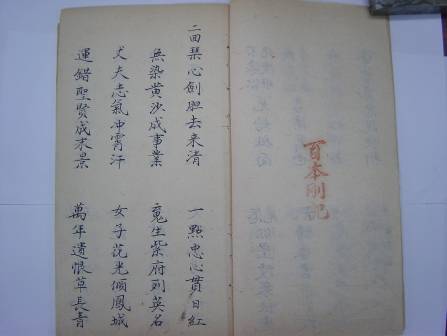

書影一:車王府舊藏《百花亭》子弟書印記(北京大學圖書館藏)

書影二:車王府舊藏《埋紅》子弟書印記(北京大學圖書館藏)

書影三:車王府舊藏《渭水河》子弟書印記(北京大學圖書館藏)

書影四:車王府舊藏《花木蘭》子弟書印記(北京大學圖書館藏)

書影五:顧頡剛所書函目(北京大學圖書館藏)

書影六:車王府舊藏《路林緣》(露淚緣)印記(首都圖書館藏)

書影七:《馬上聯姻》子弟書印記(北京國家圖書館藏)

(责任编辑:admin)

(责任编辑:admin)