|

近年来,随着文化地理学被引入文学研究,文学中对某个地理空间的描写渐引关注,本文将这类作品称为“地方书写”,对应于英语的Topographical Writings。港台学者径称作“地志书写”,但中国本土一直有悠久而强大的专门文类“地志”(地方志),二者容易混淆,故本文命名为“地方书写”。以下则以黄庭坚《书磨崖碑后》为中心,探讨地方书写研究的关键问题。 一、 空间、地方与互文 唐肃宗上元二年(761)八月,元结撰《大唐中兴颂并序》,记唐室收复两京、太上皇玄宗还长安、肃宗领导中兴之事,有“事有至难,宗庙再安,二圣重欢”等语;[1]代宗大历六年(771),全文由颜真卿书丹,刻于永州祁阳(今属湖南)浯溪临江崖壁之上,世称“磨(摩)崖碑”、"中兴颂碑”或“中兴碑”。浯溪本是美丽的空间,如元结所谓“零陵郡北湘水东,浯溪形胜满湘中”,[2]而此后,元结文、真卿字、浯溪石并称“浯溪三绝”,成为当地的文化地标,逗引后世无数浯溪书写。中兴碑在宋代受到广泛关注,成为纵贯两宋知识阶层的一个公共话题,讨论热烈,题咏众多,形成一套独特的“宋代中兴碑话语”,并对后来代不乏书的浯溪书写产生深远影响。 研究浯溪书写,涉及三大关键词:空间、地方与互文性。任何地方都存在于特定的空间之中,任何空间都包含着地方的差异。空间是抽象的,地方是具体的。“因此,所谓从空间到地方的转化,就是抽象的空间与具体的事物相联系从而成为具体的地方。一定的地方,不仅有确切的地理坐标,更有该地具体的自然地理环境和人文地理环境。”[3]人本主义地理学大家段义孚追问“什么东西可以作为地方的记”时,曾举物理学家玻尔和海森堡游览丹麦的克伦宫堡(Kronberg Castle)时的对话为例,并认为这段解答了他的问题。玻尔对海森堡说,一旦想起哈姆雷特曾在这城堡生活过,“顿感这地方产生变化”,城堡本身只有石头和装饰,却由于莎士比亚的书写而具有生命力,充满历史记忆,“每个人都透过莎士比亚而知道哈姆雷特参加对人性深处的问题发问,而他也被投影在Kronberg城堡这地方中,从此,这城堡就与其他外表相似的城堡不一样了”。[4]这个具体的感受说明文化经验会改变人们的空间感,强化地方的“在场感”,还能保存历史记忆,将空间时间化。由于浯溪中兴碑的存在以及历代题咏,浯溪就不再是一般的“空间”(space),而 是一个充满文化感和历史感的“地方”(place),自别于其他“地域”(localities)。浯溪的地方书写包含的文类和数量众多,它们源自唐代史实,肇端于元结和颜真卿,繁盛于两宋,历代延绵息。其内界涉及历史、文学、艺术、政治、地理和道德,后出作者总在与前出作品的对话中创作新的作品,从而构建出一套立体的、交互指涉的、开放的书写话语,并由此形成一个彼此应和、多方勾连、层出不穷的互文世界。[5]  插图1  插图2 插图2

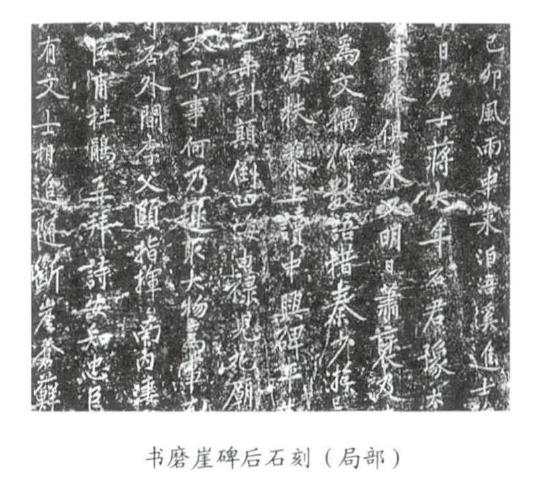

文学书写对地方空间的这种塑造作用在南宋已被人感觉到。王阮《题淡岩》诗云:“浯溪已借元碑显,愚谷还因柳序称。独有淡岩人未识,故烦山谷到零陵。”[6]对于永州而言,浯溪借元、颜的中兴碑而声名显赫,城郊的溪水因柳宗元借古代愚公谷来命名“愚溪”而被人称扬,黄庭坚《题淡山岩二首》始让淡山岩为世人所知。文学书写使永州这三个地域都变成充满文化感和历史感的地方。范成大游览了中唐至南宋的浯溪石刻后,作《书浯溪中兴碑后并序》感慨:“纷纷健笔刚题破,从此磨崖不是碑。”[7]作者蜂起、题咏众多,中兴碑就不止是一块碑石,浯溪也不止是一溪流水,它们都己被文学书写命名和塑造,渐渐定型为一个地景符号,成为人们吐露心声、寄寓心愿、安顿心灵的实体场所。 纵观自宋迄今的浯溪书写,影响最大者莫过北宋黄庭坚《书磨崖碑后》一诗,后来者对黄庭坚的诗意无论同意、反对、引申,皆由黄诗生发,诚如南宋刘克庄所咏:“无端一首黄诗在,长与江山起是非。”[8]易祓甚至认为中兴碑起初未受重视,是黄庭坚的题咏才激活了它,从而引发无数浯溪书写:“水部之文鲁公书,两翁寥寥千载余。后来更有黄太史,健笔题诗起翁死。”[9]而黄诗的文字、主旨皆存争议,声韵魅力未经细析,且涉及众多文史互文,故讨论浯溪书写,须先对《书磨崖碑后》产生的背景及其影响研究透彻,始能正本清源,为研究历代浯溪书写奠定文本基础和逻辑起点。 二、 宋代浯溪书写背后的寻碑读帖潮流 黄庭坚《书磨崖碑后》诗云:“平生半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝。”[10]深沉感慨的背后蕴藏着宋代寻碑读帖的时代潮流和黄庭坚本人在此潮流中的亲身经历,这是宋代浯溪书写的时代文化背景。 在宋代,搜集、赏玩和研究钟鼎彝器、碑碣墓志等金石成为时代风尚,遍及朝野,直接促成了金石学在宋代的成熟和髙度发达。王国维即谓宋人金石学“陵跨百代”,乃“有宋一代之学”。[11]金石学作为宋代“一代之学”,不仅符合史学实际,也为宋代咏史怀古诗提供了独特的时代和学术背景。宋人在搜金求石、寻碑读帖的过程中证补经史、玩味古器、欣赏书法、游观山水,发思古之幽情,骋切己之体验。[12]在众多的宋代金石学著作中,北宋欧阳修《集古录》、曾巩《金石录》、赵明诚《金石录》,[13]南宋王象之《舆地纪胜》之《舆地碑记目》、陈思《宝刻丛编》、佚名《宝刻类编》等都是重要的碑石目录。据欧阳修自述,他花了18年时间,搜集从周朝至五代的石刻拓本1000卷。[14]其《唐中兴颂》云: 右《大唐中兴颂》,元结撰,颜真卿书。书字尤奇伟,而文辞古雅,世多模以黄绢,为图障。碑在永州,磨崖石而刻之,模打既多,石亦残缺。今世人所传字画完好者,多是传模补足,非其真者。此本得自故西京留台御史李建中家,盖四十年前崖石真本也,尤为难得尔。[15] 跋语透露出三点消息:第一,欧阳修关注的是中兴碑的书法艺术,对中兴颂文则只用“文辞古雅”带过,不涉及其内容。前引张蜀蕙文就结合欧阳修在《唐韦维善政论》、《唐元次山铭》、《唐元结窪罇铭》、《唐元结阳华岩铭》等跋语分析道,他虽然肯定元结对古文写作的先驱作用,却明确指出他是求奇好名之徒,故对其中兴颂的内容颇不以为然。与欧阳修相反,后来黄庭坚等人则专注颂的内容。第二,中兴碑拓本在当时广受欢迎,传本既多,亦多用于装饰。第三,浯溪磨崖原刻在当时已有残缺。 诚然,访读古碑早已有之,襄阳岘山堕泪碑的典故深入人心,《世说新语·捷悟》也曾记载曹操与杨修共访曹娥碑的故事。[16]只是到了宋代,访古读碑才成为朝野上下不同身份人们的共同爱好,成为他们日常生活的一部分。《全宋诗》中随处可见这样的描述: 闲骑劣马寻碑去,醉卧荒庐出寺迟。(陈文颢《喜宣义大师英公相访》) 见碑时下岸,逢店自征酤。(王禹偁《赴长洲县作》其五) 几处古碑停马读,到时春笋约僧尝。(王禹偁《送同年刘司谏通判西都》) 访古寻碑可销日,秋风原上足麒麟。(梅尧臣《闻永叔出守同州寄之》) 兴罢日斜归亦懒,更磨碑藓认前朝。(王安石《登中茅山》) 策杖访回无际塔,日晡聊看草书碑。(白玉蟾《题平江府灵岩寺》) 道人兴废了不知,但见游人来读碑。(释德洪《同景庄游浯溪读中兴碑》) 寻碑野寺云生屦,送客溪桥雪满衣。(陆游《留题云门草堂》)[17] 诗句作者和受主,包括了朝廷重臣、地方官员、失意文士、江湖士人、终身布衣和佛道教徒。这是一个寻碑成癖的庞大群体,带着他们的家眷、仆从和朋友,一次次踏上旅途,访古读碑。即使愿望受阻,也要在精神上走遍天南地北、山崖洞窟,享受访古读碑的无穷乐趣。清代金石学家叶昌炽结合自身体会,指出宋人寻访古碑时“山川之胜、翰墨之缘可以兼得”,[18]可谓确论。而浯溪《大唐中兴颂》碑则逐渐被宋人奉为碑刻典范,有“周石鼓,秦峄山,汉燕然,唐浯溪”之说。[19] 在北宋末期,这波时代潮流被绘画这一空间艺术形式记载下来。《宣和画谱》著录有六幅隋唐时期的《读碑图》,另有两幅北宋画家李成的《读碑窠石图》。[20]访古读碑作为主题进入院体绘画中,表明它已经成为时代表征,进入历史记忆。 在两宋浯溪书写里,处处可见这种到浯溪访古读碑的风气。但并非人人都有机缘身临其境,故希望以拓本碑帖聊作替代之物,如李洪《和柯山先生读中兴碑》所言:“我思潇湘不易到,谁持墨本心眼开。”[21]尽管中兴碑刻本身已有残缺,经过“传模补足”的拓本作为装饰物品和习书法帖却始终是宋人追求的对象,争相购买。从北宋到南宋,浯溪当地都有人在打碑贩卖,还有人自称是元结的后裔。一直到南宋末期,度宗咸淳六年(1270),天台人江琼知祁阳县,亲临浯溪磨崖访碑怀古,仍然题壁描述说“今打碑卖者,亦供不应求”,并赋诗感慨“君不见零落寒溪几世孙,自打元家古碑卖”(《磨崖碑》)。 宋代知识人普遍具备“游心翰墨的人文旨趣”,[22]不难想见,中兴碑拓本必定在他们之间广为传观。士人时常雅集赏艺,北宋元祐年间的“西园雅集”最具代表性,据说苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、张耒、晁补之、米芾、李公麟等文学家、艺术家共16人在驸马王诜的西园聚会,李公麟为画《西园雅集图》,后来米芾、郑天民、杨士奇皆为作记。今人的研究还原了北宋东京士人多次雅集的历史事实,观赏私家珍藏的书画碑帖是此类活动中的重要内容。[23]李清照在《金石录后序》里回忆与丈夫赵明诚一起摩玩书画碑帖的幸福情景,[24]中兴碑帖当在其中,这也是她有关浯溪的《和张文潜浯溪中兴颂碑诗》二首的深层背景。 黄庭坚也热衷于寻碑读帖,四卷《山谷题跋》即为明证。亲至浯溪前,他一直留意搜集中兴碑的拓本,或请人代为办理,《与德久帖三》即云:“《浯溪铭》篆字,计箧中乃未有,故分一本去。《中兴颂》却乞一本。”他高度赞扬中兴碑的书法艺术,《书赠福州陈继月》谈到书法的“结密而无间”时,所举典范是“如焦山崩崖《瘗鹤铭》、永州磨崖《中兴颂》、李斯峄山刻秦始皇及二世皇帝诏”。《论作字一》将中兴碑和《瘗鹤铭》并列为楷书大字的两大高峰:“大字无过《瘗鹤铭》,晚有石岩颂中兴。”[25]黄庭坚高度推崇颜真卿的艺术成就和道德力量,[26]这也推动了北宋中后期全社会的颜真卿崇拜。[27] 以上就是黄庭坚感慨“平生半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝”的广阔背景,既是诗人作诗的间接动力,也构成读者解读浯溪书写的文化视野。《中兴颂》碑引发宋人兴趣有多种原因,欧阳修、赵明诚等人是出于对金石的兴趣,发思古之幽情;多数人是因为钟情其书法艺术,亲至浯溪访碑是希望“山川之胜、翰墨之缘可以兼得”;南渡后它又被寄托着对宋室“中兴”的向往。至于北宋后期的黄庭坚,亲到浯溪现场则是因其长久的艺术兴趣和不幸的政治贬谪。 三、《书磨崖碑后》的异文与互文 清阮元《游浯溪读唐中兴颂用黄文节诗韵》云:“江湖岂独漫郎宅,又遣山谷来题诗。”[28]元结(漫郎)和颜真卿创造了作为“地方”的浯溪,黄庭坚则进行了再创造。宋哲宗绍圣元年(1094)十二月,黄庭坚因《神宗实录》文字罪案,责贬涪州别驾、黔州安置,流放蜀中长达八年。徽宗崇宁二年(1103)十一月,因《承天院塔记》再遭构陷,贬谪宜州(今广西宜山)。次年三月己卯(初三),60岁的诗人途经浯溪,在风雨中与文士、僧尼同游浯溪磨崖,连游三日始作《书磨崖碑后》: 春风吹船著浯溪,扶藜上读中兴碑。平生半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝。明皇不作包桑计,颠倒四海由禄儿。九庙不守乘舆西,万官已作乌择栖。抚军监国太子事,何乃趣取大物为?事有至难天幸尔,上皇跼蹐还京师。内间张后色可否,外间李父颐指挥。南内凄凉几苟活,髙将军去事尤危。臣结春秋二三策,臣甫杜鹃再拜诗。安知忠臣痛至骨,世上但赏琼琚词。同来野僧六七辈,亦有文士相追随。断崖苍藓对立久,涷雨为洗前朝悲。 黄庭坚作诗时,面对着异常丰厚的文本传统:有关玄宗、肃宗和安史之乱的历史记载,元结和颜真卿的生平及作品,中唐至北宋文人对安史之乱和中兴碑的吟咏,等等,其中元稹和白居易的诗歌就被黄庭坚化用入诗。黄诗“颠倒四海由禄儿”,是凝炼元稹《连昌宫词》“禄山宫里养作儿”、“庙谟颠倒四海摇,五十年来作疮痏”三句而成,虽是化用前人旧句,但上句“明皇不作包桑计”指斥玄宗未能居安思危,二句连在一起,批评玄宗不作国家根本大计,任由安禄山恣意妄为而终致叛乱,将国家社会动乱的原因归结到玄宗身上,这是黄庭坚所擅长的“以故为新”。 诗中“南内凄凉几苟活”的“南内”一词,常被指系黄庭坚误用。这其实与白居易《长恨歌》有关。任渊(天社)注引《唐书·玄宗纪》,上皇还自蜀郡,先居兴庆宫,李辅国迁之西内,兴庆即南内也。又引《高力士传》,随上皇徙西内居十日,为李辅国所诬,长流巫州。钱锺书《谈艺录·黄山谷诗补注》对此批评说: 按《苕溪渔隐丛话》后集卷三十一、瞿佑《归田诗话》卷中皆谓山谷诗宜作西内,作南内,误。是也。天社以兴庆当之,曲为山谷文饰,与下句意不贯矣。[29] 胡仔和瞿佑认为玄宗在西内的生活才是凄凉苟活,故黄诗该作“西内”而非“南内”,钱锺书进一步说作“西内"才能与下句“高将军去事尤危”语意连贯。今按,任渊以兴庆宫解释南内,算不上为黄庭坚文饰。唐玄宗以太上皇身份于肃宗至德二载(757)十二月返回长安,定居兴庆宫,即南内,乾元三年(760)七月被迫迁入西内(太极宫)之甘露殿,次年四月卒于西内神龙殿。那么,玄宗在南内的生活能否算“凄凉几苟活”呢?从史书记载看,玄宗入住南内的两年半时间,虽有一定范围内的活动自由,但始终处于肃宗监控之下。[30]—个被剥夺了权位的皇帝,宠妃已死身亦老,日夜被人监控,稍一不慎即可能被控图谋复辟,当然只能是苟活的状态。黄诗前两句已作铺垫:“内间张后色可否,外间李父颐指挥。”皇后张良娣与宦官李辅国“持权禁中,干预政事”,[31]李辅国更是内廷、外朝、禁军众多大权集于一身。而且南内兴庆宫是玄宗为王子时的旧居,玄宗即位后扩建并常往居住,如今物是人非,触景伤情,安得不凄凉?白居易就认为玄宗在南内西内的生活都很凄凉,故其《长恨歌》写道:“西宫南内(苑)多秋草,落叶满阶红不扫。”诚然,玄宗迁入西内后的生活更加不堪,史家求实,于此要加辨析,诗人感物,又不必过于拘泥。黄庭坚早年有《和陈君仪读太真外传》五首,以凄艳笔触写李杨悲剧,尤其第二首“人到愁来无处会,不关情处总伤心”,第四首"蛛网屋煤昏故物,此生惟有梦来时”等句,道尽马嵬之变后内心的悲凉。史家记述、《长恨歌》用例、《和陈君仪读太真外传》五首与《书磨崖碑后》一起构成一组互文,足以证明“南内凄凉几苟活”不是误用,而是诗人尊重史实、体察人情而描绘出的带有普遍性的生命感受。南宋曾丰《题浯溪》诗云“南内起居不遑安,西宫晨夕无聊赖”,[32]亦以南内、西宫相属对。 至于“南内凄凉几苟活”与下句“高将军去事尤危”语意是否连贯,则要注意“尤危” 二字。据《资治通鉴》卷二二一上元元年(760)条记载,肃宗身体多病,对玄宗愈加不放心,李辅国遂以武力胁迫玄宗从南内迁入荒凉得如同废宫的西内太极宫,迁居过程中高力士(高将军)始终以智勇护主,玄宗得以少受凌辱。随后髙力士遭到流放,玄宗其他的亲信随从也全部被贬或被迫离开,玄宗自此成为与世隔绝、孤独无依的囚徒。准此,“南内凄凉几苟活,髙将军去事尤危”意为:玄宗自蜀归来,入住南内,已经凄凉得如同苟活,后来被迫迁入西内,高力士等亲信尽散,情势就更加危险。语意足称连贯,层次尤为分明。史书“辅国矫称上语”云云,据黄永年考证,只是曲笔粉饰,为肃宗、玄宗留面子而己,实则肃宗最忌惮玄宗复辟,移居之诏非李辅国所能矫;玄宗囚禁于西内不到两年即死,十三天后,多病的肃宗亦亡,史书记载已见事太突兀,北宋初乐史多采唐人旧闻的《杨太真外传》更隐约表示玄宗非善终而是兵死,当时肃宗既已久病难愈,李辅国怕给玄宗复辟的机会而抢先下手害死玄宗,“从情理上说也完全是可能的”。[33]黄庭坚熟读唐史和《杨太真外传》,对结局及其原因当有深刻体认,故有“事尤危”之语。 诗中的“臣结春秋二三策”句,“春秋”一作“舂陵”,二字古来聚讼不已,古今浯溪书写也常以此生发。前引钱锺书《黄山谷诗补注》对历代讨论作过详细剖析,大要有三:第一,黄诗为元结《中兴颂》发,与元结《舂陵行》无交涉,不当作“舂陵”;第二,宋人所读、所引黄诗皆作“春秋”;第三,南宋袁文《瓮牖闲评》载“亲见山谷手书作‘春秋’”,故作“春秋”是、作“舂陵”非。钱说堪为定论。 需补充者,今存黄诗刻石固然是作“春秋”,[34]“春秋”也是最佳选择。但石刻材料未必是作者最终定稿。由黄庭坚及同游朋友的题壁可知,《书磨崖碑后》在当时未立即上石,而是黄庭坚去世后,由曾同游的僧伯新等人于宣和二年(1120)十二月磨崖刻石,[35]不排除错刻可能,故尚需从诗歌的上下语境和整体涵义去寻求最终的判断依据。 试析“臣结春秋二三策,臣甫杜鹃再拜诗。安知忠臣痛至骨,世上但赏琼琚词”。“二三策”出自《孟子·尽心下》:“吾于《武成》,取二三策而已矣。”“杜鹃诗”指杜甫的两首七古《杜鹃行》和五古《杜鹃》,后者有句:“我见常再拜,重是古帝魂。”宋人多认为此三诗乃有感于玄宗失位被囚之事而作。故黄诗这四句的意思是:元结的《中兴颂》采用了春秋笔法,蕴含微讽,就好像杜甫杜鹃诸诗那样;世上之人只知《中兴颂》写得精美,却不知后面有《春秋》、《杜鹃》这样令忠臣哀痛至骨的心声。杜甫本与中兴颂无关,却与湖湘之地有关,故被黄庭坚用以映衬;且黄庭坚《次韵伯氏寄赠盖郎中喜学老杜诗》推崇杜甫“千古是非存史笔,百年忠义寄江花”,杜甫诗多及玄宗肃宗事,《忆昔》亦云“张后不乐上为忙”,与黄诗“内间张后色可否”相涉。若作“舂陵”,则指元结《舂陵行》;唐代宗广德元年(763),元结任道州刺史,翌年到任,作《舂陵行并序》,用白描铺叙手法揭露官府横征、民生疾苦,与玄宗、肃宗均无涉,词语也谈不上精美。南宋费少南《跋中兴颂磨崖碑后》云:“昔黄太史庭坚读元次山《中兴碑》,有二三策之句,盖本传所载时议三篇,大率愤激,不独颂中兴为堪耀之美也。”[36]认为“二三策”指元结于肃宗乾元二年(759)在京师所上《时议》三篇,然其时其地皆与“舂陵”无涉,且《时议》三篇直陈时事及主张,了无春秋笔法,费说拘泥于字面而误解黄诗。故此句当以“春秋”为佳。 至于末句“涷雨为洗前朝悲”,涷雨,指暴雨。时当三月初,未必有暴雨,前引黄庭坚磨崖题名也仅言“风雨”,此处当是借涷雨一词写风雨之中游浯溪的实景。“涷”在古籍和碑刻中有时可以假借为“冻”,故黄诗此句常被误成“冻雨”,且后世和作及引用亦有作“冻雨”者,需加注意。又,苏轼早年《游三游洞》诗云:“冻雨霏霏半成雪,游人屦冻苍苔滑。”“屦冻”或作“屦冷”,“苍苔”或作“苍崖”。[37]黄诗“断崖苍藓对立久,涷雨为洗前朝悲”,或是有意选用涷雨、断崖苍藓等词,与苏诗形成互文,从而与四年前去世的师长苏轼构成生死对话。 黄庭坚受中兴碑触动而赋诗,是与元结、颜真卿对话,其作品刺激了后来的浯溪书写,彼此又构成一个互文世界。黄庭坚在浯溪摩崖作诗题名,与颜真卿刻石一样,都是在与大地对话,并赋予大地以意义。有学者指出:“在中国,可视空间里的书写形式或文化图案常被看作是空间意义的首要方面。”[38]黄庭坚的浯溪诗刻与颜刻并重于世,在宋代即被称为“小磨崖”,[39]它们塑造了浯溪这个地方,并与后来的摩崖石刻一起给浯溪赋予空间意义。前引张蜀蕙文称中兴碑是时代的记忆、地景的象征和珍贵的碑本文献,将浯溪石刻概括为“铭刻与对话”,洵为的论。 四、 浯溪书写的文史互文 在浯溪书写里,《书磨崖碑后》的成就一直最受推崇,但也始终伴随争议。此诗的议论和声韵常被相提并论,如宋末元初刘壎赞为“精深有议论,严整有格律”;[40]近代陈衍评“此首音节甚佳,而议论未是”,[41]陈寅恪则反驳说“此诗议论甚是,造语亦妙,何止‘音节佳’也”?[42]然而黄诗的议论和声韵具体好在何处仍鲜见分析。 今按此诗的“议论”大旨略有五端:其一,唐玄宗耽于逸乐,不恤国事,酿成大乱;其二,唐肃宗身为太子,监国平乱乃分内之事,却怀藏野心,竟然在统兵平乱一个月后就强行登上皇位;其三,平叛之事至为艰难,平叛成功全靠上天保佑,侥幸而已,绝非所谓“肃宗中兴”;其四,还京后肃宗大权旁落,内廷外朝实际掌握在张良娣、李辅国手中,其父玄宗凄凉苟活,形同囚徒;其五,元结《中兴颂》使用春秋笔法,寓含讥讽。五端之中,重点在第二、三、五处,焦点则在肃宗是否不法不孝,以及元结《中兴颂》是否包含批评之意,自黄庭坚此诗以后,这个“中兴颂罪案”一直贯穿着浯溪书写。 诗中“臣结春秋二三策”,是说元结《中兴颂》里有数句采用了春秋笔法,语含讥讽。从“事有至难天幸尔,上皇跼蹐还京师”以及“南内凄凉几苟活,高将军去事尤危”看,黄庭坚针对的元结原文是“事有至难,宗庙再安,二圣重欢”。元结本意是否有讥讽,本文存而不论,[43]重要的是黄庭坚首先作如许解读,宋人多数也持同样看法,前引曾丰《题浯溪并序》指出了黄庭坚解读中兴颂的转折意义:“元次山颂刻于崖,至本朝熙宁数百年无异论。一经黄鲁直出意着语,来者往往更相黜陟。”问题的关键在于宋人对肃宗所持的批判态度。 在唐代,安史之乱的亲历者对肃宗的分兵自立、讨叛平乱是赞扬有加的,至少不会批评。如与元结同时的李华《无疆颂》八首、颜真卿《天下放生池碑铭》、杜甫《哀王孙》、《收京三首》。《旧唐书·肃宗纪》评论肃宗“孝莫大于继德,功莫盛于中兴”,很能代表唐末五代的普遍观点。但宋代的历史评论呈现义理化、道德化的特点,对肃宗的看法出现逆转。《新唐书·肃宗纪》说“肃宗虽不即尊位,亦可以破贼”。司马光修《资治通鉴》至唐事,程颐(正叔)要求他正太宗、肃宗之“篡名”,司马光表示同意。[44]元祐初成书的范祖禹 《唐鉴》的史论也多接受程颐的意见,指斥肃宗逼夺皇位、监控玄宗于南内、胁迫玄宗迁入西内、致使玄宗郁愤而终,皆为悖逆不孝,[45]黄庭坚《书磨崖碑后》的议论与之如出一辙,曾季貍《艇斋诗话》称黄诗“有史法,古今诗人不至此也”,[46]原因盖在此。罗大经对此认识的历史演变有简要概述: 昔唐明皇幸蜀,肃宗即位灵武。元次山作颂,谓自古有盛德大业,必见于歌颂,若今歌颂大业,非老于文学,其谁宜为?去盛德而止言大业,固以肃宗即位为非矣。伊川谓非禄山叛,乃肃宗叛也。山谷云:“抚军监国太子事,胡乃趣取大物为。”此皆至论。 [47] 对肃宗不法不孝的批评从史学、理学蔓延到诗学,宋人以之为“至论”,实质反映出宋人“祖宗法度,乃是家法”的理解。[48]至南宋,宋学的集大成者朱熹认为《书磨崖碑后》是黄庭坚“最好底议论”,[49]更指出:“然元次山之词,歌功而不颂德,则岂可谓无意也哉?至山谷之诗,推见至隐,以明君臣父子之训,是乃万世不可易之大防,与一时谋利计功之言,益不可同年而语矣。”[50]黄诗对肃宗的批评是宋代理学、史学观点在诗学领域的首次表现,始终引领着此后浯溪书写的主题。如北宋末期释惠洪《同景庄游浯溪读中兴碑》赞扬玄宗、批评肃宗,南宋中期杨万里《浯溪赋》认为肃宗灵武登基虽过于匆忙,但理解其当时进退两难的处境,认同其危难之际的历史功绩,这些观点皆由黄诗引发。 黄诗能够构建起文化浯溪这个“地方”,不仅因其议论,也由其声韵。此诗是唐以来古体诗反律化的典型作品,以高古之声调,写怀古之深慨,情辞相称。其声韵特点有三: 首先,全诗一韵到底,四支五微八齐邻韵通押,声音低微,适合表现低沉的情感。此时正值蔡京当国,黄庭坚乃戴罪之身,政治形势压抑,内心情感抑郁,连同游的朋友曾纡的姓名都不能明白写出[51],乃用低微的韵部抒情。“九庙不守乘舆西”虽是篇中出句,却也以八齐韵部字押韵,清沈道宽总结李杜韩苏平韵七古的声调称:“平韵之上尾必仄。其偶有用平者,必在文气己完,另用振笔,如韩之‘忆昔初蒙博士征’,苏之‘潮阳太守南迁还’也。”[52]黄诗此句上尾用平,正是要转入安史之乱后果的描写,故振起一笔。 其次,诗中第2、7、12、20、22和24句皆为三平尾,第3、9、13、19、21和23句为三仄尾,三平三仄脚占诗句总数的一半,声调极为高古。最后6句更是三仄尾和三平尾交替使用。王士祯倡导平韵七古“出句终以二、五为凭,落句终以三平为式”,[53]强调第二、第五字的平仄要相反,是为了避免平仄声叠用过多 而失去顿挫起伏之势。黄诗12句出句中,单数句共10句的第二、第五字的平仄相反,落句的第4、6、16、 20、22和24共6句也是如此,加上5句三平脚,特别是最后连续3句落句皆为三平调,拗折之中有和谐在。 最后,某些句子的平仄声调精心安排,与诗歌的意义和情感密切配合。如第1句“春风吹船著浯溪”,起首连用4个平声,衬出平稳轻快的情景,接着用1个短促的入声“著”,感觉一下子从空中降落,最后用 2个平声“浯溪”接住,描摹出稳妥靠岸上崖的情状。中间“何乃趣取大物为”,只有首字和末字是平声,中间叠用5个仄声,连声质问之态呼之欲出。后部“安知忠臣痛至骨”,前面4个平声,似乎在喃喃低语,如泣如诉,结尾3个仄声,尤其末字是短促的入声“骨”,仿佛突然高声呐喊,沉痛之情从压抑转向发泄。末句“涷雨为洗前朝悲”,三平尾回应诗歌开头的4个平声,平声在持续,诗意也在持续,余音不断,余意不尽。 黄诗的政治背景是“崇宁党锢”。从崇宁元年到三年,徽宗与蔡京大规模打击异己,三次籍定“元祐奸党碑”,司马光、苏轼、黄庭坚、秦观等旧党人物皆在贬斥废黜之列。对正在贬谪途中的黄庭坚来说,元结颂文本身有无讽谕已不重要,重要的是现场的摩崖石刻勾起了他的历史记忆,元结和颜真卿生命中高洁讽谏的政治行为激发了他对现实政治的思考,从而发出批评肃宗的议论。待到南宋,偏安一隅的现实使作家的浯溪书写很容易想到收复中原失地,张扬“中兴想象”。[54]“哪里有空间,哪里就有存在。”[55]当作家在现场观景怀古,在风景中思索历史,将自身投射到文化遗迹,历史记忆、时代感伤和个体存在被融于一个空间,这个空间就沟通了个人、地方与国家,地方书写因此而具备时间感、空间感、地方感和存在感。 五、 第三空间:作为精神符号的浯溪 黄庭坚《书磨崖碑后》高度凝炼了唐玄宗、肃宗朝的时代动乱、皇室恩怨和个体命运,融合了关于李唐史事及中兴颂碑的历史记录、杂史杂传、理学训诫、史学评论、书学艺术和诗学吟咏,文史互文、思诗交融,编织出一张巨大的互文网络,使自身成为一个超文本,既重写了历史记忆,又进入了历史记忆。全诗仿佛由众人写成,黄庭坚只是执笔者。这样的互文在四个方面吸引着历代读者:记忆、文化、诠释的创造性和玩味的心理。[56]黄庭坚认为元结的《大唐中兴颂》寓含讥讽,这一极具挑战性的解读引发后来者纷纷回应,迄无定论,其开创意义正如南宋钟兴嗣《浯溪》诗序所总结:“兴嗣暂寓浯溪,得观古今碑刻,往往议论互相矛盾,其端皆由黄太史之诗而起。”江西诗派的潘大临《浯溪》诗云“公诗与碑当共行”,南宋曾焕称“元颂颜书山谷诗”,[57]则宋代已经产生新的浯溪三绝:元结文、真卿字、山谷诗,山谷诗替换了原先的祁阳石,物质世界的浯溪最终以精神空间著名于世,浯溪的文学书写成为本文开头所论“地方的表记”。 浯溪本是自然的自在之物,一个无名之地。是元结为它命名,其《浯溪铭》序云:“浯溪在湘水之南,北汇于湘,爱其胜异,遂家溪畔。溪,世无名称者也,为自爱之,故命曰‘浯溪’,铭于溪口。”[58]语言表达着人对事物的认识,命名则是人赋予事物以意义,元结是赋予浯溪以意义的第一人。元结撰、颜真卿书的中兴颂碑使浯溪完成了从空间到地方的转化,黄庭坚《书磨崖碑后》对中兴碑的创造性解读和创伤性抒情转移了传统的阐释路线,激活中兴碑,突出空间与地方中的主体,引出历史记忆、地方感受和文化认同的诸多问题,从而引领了浯溪的地方书写,在浯溪话语的互文体系中居于中心地位,是对浯溪的第二次塑造,并将浯溪的地方形象和空间意义强大化、固定化。浯溪石刻最初记录了唐代事迹,后来沉淀为史迹,经过历代众人的书写,最终凝固为空间符号“诗迹”,[59]具有形象、记忆的唤醒能力。由此可见,地方书写描绘 出了“第三空间”,[60]营造出许多立体化、标志性、符号化的文化景观,并反过来影响人们对同一空间的现实认知和历史记忆,其间的自我认同与空间塑造是相互定义的。 注释: [1][唐]元结:《元次山集》卷七,孙望校点,上海:中华书局上海编辑所,I960年,第107页. [2][唐]元结:《欸乃曲五首》其四,《元次山集》卷三,第47页。 [3]周尚意等:《文化地理学》,北京:高等教育出版社,2004年,第259页。 [4][美]段义孚:《经验透视中空间与地方》,潘桂成译,台北:“国立”编译馆,1998年,第2页。 [5]今人整理的浯溪书写资料详见孙望校点《元次山集》;傅璇琮《古典文学研究资料汇编·黄庭坚和江西诗派卷》,北京:中华书局,1978年;桂多荪《浯溪志》,长沙:湖南人民出版社,2004年;邹志勇《浯溪题跋的文献记载梳理》,《南京师范大学文学院学报》2005年第2期:张蜀蕙《谁在地景上写字——由〈大唐中兴颂〉碑探究宋代地志书写的铭刻与对话》,台湾《师大学报:语言与文学类》2010年第2期。 [6][宋]王阮:《义丰文集》,《宋集珍本丛刊》影宋淳祐刻本,北京:线装书局,2004年,第63册第388页。 [7][宋]范成大:《范石湖集》卷一三,富寿荪点校,上海:上海古籍出版社,1981第171页。 [8][宋]刘克庄《浯溪二首》其一,《后村先生大全集》卷六,《四部丛刊》本。 [9]易祓嘉定丙子(1216年)浯溪无题诗刻,见桂多荪《浯溪志》,第273页。 [10][宋]黄庭坚撰、任渊等注:《山谷诗集注》卷二〇,黄宝华点校,上海:上海古籍出版社,2003年,第478页。以下所引黄庭坚诗皆出此本,不另出注。 [11]《王国维遗书》第5册《静庵文集续编·宋代之金石学》,上海:上海古籍书店影印本,1983年,74页A。 [12]关于宋代金石学的成就及兴盛的原因,详见夏超雄《宋代金石学的主要贡献及其兴起的原因》,《北京大学学报》1982年第1期:陈慧玲《论宋代金石学之发达及其价值》,《“国立”编译馆馆刊》第17卷第2期,1988年12月。 [13]曾巩编纂过《金石录》500卷,早佚,仅存14首跋尾,载《元丰类稿》卷五〇。见《曾巩集》卷五〇,陈杏珍、晁继周点校,北京:中华书局,1984年,第680-688页。 [14][宋]欧阳修:《唐孔子庙堂碑》,《集古录跋尾》卷五,《欧阳文忠公文集》,《四部从刊》本。 [15]《集古录跋尾》卷七。 [16][南朝宋]刘义庆撰、[南朝梁]刘孝标注、余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,上海:上海古籍出版社,1993年,第579页。 [17]《全宋诗》,北京:北京大学出版社,1991-1998年。以下所引宋诗,凡出此书者,只随文注出作者和篇名。 [18][清]叶昌识撰、韩锐校注:《语石校注》卷五《题名八则》,北京:今日中国出版社,1995年,第505页。已有学者涉及宋人的寻碑读碑现象,但本文的材料和视角都不同。见王星、王兆鹏:《论石刻对宋代文学传撟的作用与影响》,《甘肃社会科学》2012年第2期。 [19][宋]周必大:《绍兴淳熙两朝内禅诏跋》,《全宋文》,上海:上海辞书出版社等,2006年,第230册第208页。 [20][宋]佚名:《宣和画谱》卷五、一一、一三,台北:故宫博物院影印元大德本,1971年,参见[英]史明理(Clarissa von Spee)《<读碑窠石图>—— 绘画主题的嬗变》,朱莺译,上海博物馆编《千年丹青——细读中日藏唐宋元绘画珍品》,北京:北京大学出版社,2010年,第151-158页。 [21][宋]李洪:《和柯山先生读中兴碑》,《芸庵类稿》卷一,《文渊阁四库全书》本。 [22]周裕锴:《宋代诗学通论》,上海:上海古箱出版社,2007年,第102-111页。 [23]梁建国:《〈西园雅集图〉与北宋东京士人雅集》,上海博物馆编《翰墨荟萃——细读美国藏中国五代宋元书画珍品》,北京:北京大学出版社,2012 年,第356-377 页。 [24][宋]赵明诚撰、金文明校证:《金石录校证》,桂林:广西师范大学出版社,2005年。 [25]《全宋文》第107册,第95页。 [26][宋]黄庭坚:《题颜鲁公帖》、《题颜魯公<麻姑坛记>》、《跋洪驹父诸家书》。 [27]详见[日]白川义郎《北宋における顔真卿書道の書評の考察》,《大分大学教育学部研究纪要》第15卷第2期,1993年10月:[日]宫崎洋一《宋元時代の“顔真卿”》,书学书道史学会编《国际书学研究》,东京:萱原书房,2000年I第37-45页;粱先培《从书斋走向神龛——北宋中后期的“颜真卿热”现象考辨》,邱振中主编《书法与中国社会》,北京:中国人民大学出版社,2011年。 [28]徐世昌辑:《晚晴簃诗汇》卷一〇七,退耕堂刻本。 [29]钱锺书《谈艺录》,北京:中华书局1987年改订重印本,第16页。 [30]详见《旧唐书》卷一八四《李辅国传》、卷一〇《肃宗本纪》,北京:中华书局,1975年;[唐]郭湜《高力士外传》,《开元天宝遗事十种》,上海:上海古籍出版社,1985年:《资治通鉴》卷二二一上元元年六月条,北京:中华书局,1956年。参见黄永年《六至九世纪中国政治史》上海:上海书店出版社,2004年,第266-267页, [31]《旧唐书》卷五二《肃宗张皇后传》。 [32]《全宋诗》,第48册,第30201页。 [33]黄永年:《六至九世纪中国政治史》,第362-365页。 [34]《浯溪碑林》,长沙:湖南美术出版社,1992年,第38-39页:桂多荪《浯溪志》,第238页。 [35]详见黄庭坚《中兴颂诗引并行记》。《全宋文》,第107册,第217页:桂多荪《浯溪志》,第237页;[清]陆增祥《八琼室金石补正》卷九一宋十《浯溪题刻二十七段·黄庭坚诗》,北京:文物出版社影印本,1985年。 [36]《全宋文》第287册,第184页。 [37]《苏轼诗集》卷一,孔凡礼点校,北京:中华书局,1982年,第46、56页。 [38]Ron Scollon & Suzie Wong Scollon, Discourses in Places: Language in the Material World,London:Routledge,2003,p.145. [39] [宋]王象之:《舆地纪胜》卷五六,北京:中华书局影清道光本,1992年,第2056页。 [40][元]刘壎《隐居通议》卷八,《丛书集成》本。 [41]陈衍:《宋诗精华录》卷二,曹中孚校注,成都:巴蜀书社,1992年,第309页。 [42]转引自张求会辑录:《陈寅恪手批<宋诗精华录>》,《文学遗产》2006年第1期。 [43]关于元结原文有无讥讽的讨论,详见陈文华《<大唐中兴颂>非“罪案”论》《唐代文学研究》第4辑,桂林:广西师范人学出版社,1993年;邓小军《元结撰、颜真卿书 <大唐中兴颂>考释》,《晋阳学刊》2012年第2期;邹志勇《〈大唐中兴颂〉创作意图考论》,《甘肃高师学报》2012年第6期。 [44][宋]程颢、程颐:《河南程氏遗书》卷二上,《二程集》,王孝鱼点校》北京:中华书局,1981年,第19页。 [45][宋]范祖禹:《唐鉴》卷六,上海:上海古籍出版社影宋刻本,1981年,第155-156页。 [46]丁福保辑:《历代诗话续编》本,北京:中华书局,2006年,上册第296页。 [47][宋]罗大经:《鹤林玉露》丙编卷三“建炎登极”条,王瑞来点校,北京:中华书局,1983年,第283页。 [48]关于宋代“正家之法”与“祖宗家法”的关系,详见邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第42-77页。 [49][宋]黎靖德编:《朱子语类》卷一三〇,王星贤点校,北京:中华书局,1994年,第7册,第3120页。 [50][宋]朱熹:《跋程沙随帖》,《晦庵先生朱文公文集》卷八四,《四部丛刊》本。 [51][宋]王明清:《挥塵录·后录》卷七,上海:上海书店出版社,2001年,第134页。 [52][清]沈道宽:《六义郛郭》,转引自蒋寅《古诗声调论的历史发展》,收入其《中国诗学的思路和实践》,桂林:广西师范大学出版社,2001年,第298页。 [53] [清]翁方纲录:《王文简古诗平仄论》,丁福保辑《清诗话》本,上海:上海古籍出版社,1978年,第228页。参见蒋寅《韩愈七古声调之分析》,《周口师范高等专科学校学报》2002年第1期。 [54]详见王建生:《通往中兴之路——思想文化视域中的宋南渡诗坛》,上海:上海古籍出版社,2011年,第308-315页。 [55]Henri Lefebvre,The Production of Space,D. Nicholson-Smith, trans.,Oxford:Blackwell,1991,p.22. [56]此处借用了互文理论,详见[法]萨莫瓦约《互文性研究》,邵炜译,天津:大津人民出版社,2003年,特别是第82页。 [57]曾焕嘉定庚辰(1220年)浯溪题诗,见桂多荪《浯溪志》,第275页。 [58]《元次山集》卷一〇,第152页。 [59]“诗迹”的概念借用自日本学者对中国文学古迹的概括,诗迹不单是地名,而且是长期吟咏、广泛流传的古典诗中出现的具有某种特定、传统的诗情或形象的各地实在、具体的场所。参见植木久行《中國における「詩跡」の存在とその概念:近年の研究史を踏まぇて》,《村山吉广教授古稀记念中国古典学论集》,东京:汲古书院,2000年,第573-589页。 [60]索亚指出,传统的“第一空间视角和认识论”主要关注空间形式的实在物质性,“第二空间视角和认识论”视空间为人类精神意识所构想、再现出来的形式,前者强调空间的真实性,后者强调空间的想象性。而他所谓的“第三空间”是二者的重组,对二者既吸纳又超越,是一种“现实和想象”交织的空间。详见 Edward W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Malden,MA:Blackwell,1996,pp.6,10-11. [作者简介]李贵,上海财经大学人文学院副教授。 (本文为国家社科基金项目“宋代文学的文化地理学研究”(UCZW035 )和上海财经大学基本科研业务费项目“宋代文学的空间建构研究”的阶段成果,承蒙周裕锴教授赐示选题及宝贵意见,谨致谢忱。) (责任编辑:admin) |