|

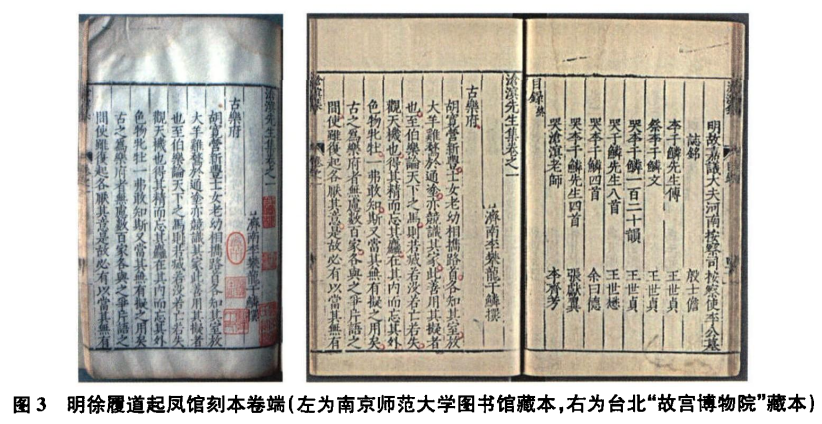

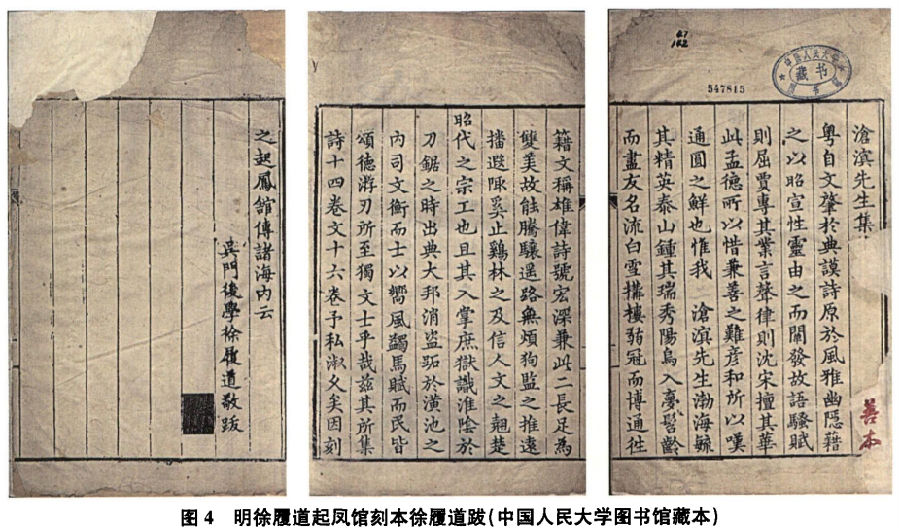

姜妮 摘要:《沧溟先生集》明隆庆六年刻本(1572)和明徐履道起凤馆刻本为两个不同的版本,系原刻与翻刻的关系,不能混为一谈。比较两个版本,有若干明显的不同。起凤馆的真正主人应为武林曹以杜而非吴门后学徐履道。 关键词:沧溟先生集 明隆庆刻本 明起凤馆刻本 徐履道 曹以杜 一、引言 《沧溟先生集》三十卷《附录》一卷为明代后七子首领李攀龙的诗文集。李攀龙(1514— 1570),宇于鳞,号沧溟,明历城(今山东济南)人。是集初刻本为明隆庆六年(1572)王世贞主持刊刻,卷首有隆庆六年(1572)张佳胤序(见附录图1)。曰: 盖余嘉靖间为滑令云,而济南李先生守顺德。故事,令严重他守如其守。而先生顾余,各以其业进,欢然尔汝相得也。……盖李先生殁而余抚吴,将以其间梓先生之诗若文存者,而属元美忧居,业先之矣。于是元美属予序。……隆庆壬申西蜀友人张佳胤撰。[1] 张佳胤,字肖甫,铜梁(今重庆市铜梁县)人,嘉靖二十九年(1550)进士,授滑县令,后官至兵部尚书。又总督蓟、辽、保定军务,大破满夷酋逞加努,被钦授一品大员,加太子太保。《明史》卷二二二有传[2]。张佳胤是当时有名的才子能臣,与李攀龙、王世贞、徐子与、俞允文时称“嘉靖五子”。李攀龙曾作《郡斋送张肖甫二首》《送张肖甫出计闽广二首》《闻肖甫已代元美大名有寄》《报张肖甫》等诗作寄语张氏;李氏殁,张佳胤作诗《大名署中濮阳李伯承以于鱗之讣来告作诗四首哭之》[3]。以后诸本均保留了张序,除因其是初刻之序的缘故,还与张当时显赫的政治地位有很大关系。 从张序可以看出,在李攀龙去世两年后,王世贞率先主持刊刻了他的诗文集,并邀请张佳胤为之作序。道光本《沧溟先生集》中有历城周乐敬及其九世孙李献方跋文,他们均肯定王世贞所刻为初刻。同时,也只提及此本有张序,并未再言有其他序跋,也未提及具体刻书者[4]。  王世贞以文坛盟主的身份刊刻了李氏诗文集,自然备受推崇。在此本出现后不久,即陆续有多家翻刻。这些后出之本,大多于书前冠有重刻序言,交待缘起,并署有具体刊刻者或刊刻时间,信息非常明确。此中唯独“明徐履道起凤馆刻本”不甚明朗,虽有刊刻跋文,却只字未提刻书始末,仅透露出“徐履道起凤馆”这一信息,以致后世常有人将这两种刻本混为一谈。在张序和徐跋均保留的情况下,得出隆庆六年初刻本即明徐履道刻本的结论。 此说法源出傅增湘《藏园订补邵亭知见传本书目》:“[补]沧溟先生集三十卷附录一卷,明隆庆徐氏刊本……有隆庆六年张佳胤序及徐履道后序。庚戌见于正文斋。”[5]王重民《中国善本书提要》著录有“北图”(今国图)所藏此本,共10册,亦提及有“张佳胤序‘隆庆六年(一五七二)’”和“徐履道后序”,并将其定为“明隆庆刻本”。又评论道:“按此本为初印,极悦目。据后序,知原为徐氏起凤馆所刻者。”[6]傅氏批注莫氏书目刚问世还未正式出版时,即受到王重民、孙楷第、谢国桢等人的推崇,诸人纷纷都有过录之本。傅增湘将徐本定为隆庆本,王重民继承此说并将其进一步推广传播。此说影响甚大,屡被后人转引。包敬第校注《沧溟先生集》[7]、蒋鹏举《复古与求真——李攀龙研究》[8]、陈明超《明清济南诗派》[9]都认为隆庆六年刻本即徐履道起凤馆刻本。受此说的影响,一些只有徐跋而无张序的本子也往往被定为隆庆六年刻本。现在,一些拍卖机构径直称其藏品为“明隆庆六年徐履道起凤馆刻本”。这样的说法,实际上是不妥当的。清莫友芝在《藏园订补部亭知见传本书目》中“沧溟先生集三十卷附录一卷”条下,记载有“隆庆壬申王元美刊本”[10]。他所见之本确为隆庆本,自然也没有徐跋,因此不会出现错定弄混的可能。而傅增湘何以在看到有徐跋的本子后得出“隆庆刻本原为徐氏起凤馆所刻”的结论呢?以此推论,徐氏起凤馆为隆庆刻本的实际刊刻者,或更在隆庆刻本之前了。这当然是不可能的。没有任何刊刻序言及文字记载徐履道起凤馆为初刻或起凤馆为隆庆刻本的实际刊刻者,此说无据可考。 本人查阅了多处馆藏,在仔细勘比了明隆庆刻本和明徐履道起凤馆刻本后,认为明隆庆刻本与明徐履道起凤馆刻本为两种刻本,二者不能混为一谈。推断明起凤馆刻本当系万历刻本。同时,对这两种刻本,提出了自己的看法。 二、明隆庆刻本 (一)藏量及刊刻者纠谬 此本10行20字,白口,左右双边,单黑鱼尾,板框19.5×14.7厘米(见图2)。叶德辉《郎园读书志》卷九载此本为“明隆庆壬申张佳胤刻本”,并称此集“明时有二刻本”,极言其所藏之罕见也[11]。王重民《中国善本书提要》在著录美国国会图书馆所藏一万历本时曾言“按隆、万之间,是集至少有三刻本,据此本附录,知为翻隆庆间张刻本”[12]。即使现在,有人仍认为此本系张佳胤所刻。杨军《明代翻刻宋本研究》在“出版者小传”张佳胤名下仍言其刊刻过此书[13]。  以上说法有两处需要纠正。一是《沧溟先生集》明刻本的数量。有明一代,关于《沧溟先生集》的刊刻非常多,并不稀见。《中国古籍善本书目》中就收有十余种版本,隆、万之间,当然不止二三种刻本。旧时藏书家,为了彰显其藏品之珍稀罕见,每每夸大其词,抬高身价,故其所说也不能尽信。二是隆庆本不应称为张刻本。张佳胤只是为此本写了序言,实际刊刻工作是由王世贞负责的,将隆庆本定为张刻本是不符合实际情况的,隆庆刻本即王世贞刻本。 《中国古籍善本书目》记载有29家单位藏有此本,包括南京图书馆所藏清屈轶跋本,国图、浙江省图、福建省图、扬州市图等即在此内[14]。其中,还有一些未及人选但确为此本的,如陕西省图所藏。另外,还有一些私藏及域外所藏都有待统计。 (二)特征 需要说明的是,虽都统称为隆庆本,但这其中是有一些差别的,有的是原刻,有的则系坊间出于牟利的翻刻,需要仔细甄别。中国科学院崔建英明确指出《葛思德书志》中所谓的隆庆“初刊本”虽有隆庆壬申(六年)张佳胤序,实际为坊间翻刻,是最拙劣的一种。他又进一步指出,据《明别集版本志》,原刻版心下镌刻工名氏,卷一第一至十一页“陆”,十五至十六页“邦”,卷二首页“顾汝嘉”[15]【本文作者按:原书第2099条为:“刻工:陆(卷一11页),邦(15、16页)、顾汝嘉(卷二1页)、金(卷三14页)。”[16]经核对浙江省图、陕西省图、扬州市图3馆藏本,《明别集版本志》记载正确且全。】。以上四位刻工,是崔建英为初刻本给出的最明确信息,是在其经眼了大量馆藏的基础下得出的结论,本文暂依其观点,此处不做深究,但同时对于此本还有一些信息需要阐明和补充。 1。首先是关于卷端的问题。《明别集版本志》言此本卷一首页断版,且“沧”作“■”。笔者查阅福建省图、陕西省图、扬州市图所藏此本均无此现象,这当系多次刷印所致,并非普遍如此。 2。其次是关于版心的问题。此本除了版心下镌有四位刻工外,于多处版心下亦镌有字数,因其目录页和卷一前两页并未镌有字数,故此信息常被忽视。兹仅列举有四位刻工之版心处以供比对说明:“三百六十二陆”、“三百十六邦”、“三百廿五邦”、“三百〇六顾汝嘉”、“三百廿金”。 3。最后是关于附录的问题。王重民在著录“北图”所藏一万历本(16册)时曾言“张本【作者按:即隆庆本】止于李齐芳,与目录相符”[17]。实际上,有此四位刻工的本子附录共三十四页,与目录并不相符。其作品止于瑞郡况叔祺寄吊诗四首,搜罗已臻完备,之后有的翻刻本所收尚不及此本全面,让人有些费解。需要说明的是,陕西省图此本附录正文中有两处错误需要交代,一是吴郡俞允文诗作的正确题名为《哭李观察十首》,这在正文中非常明显,而此本误为“一首”;二是将有“罗良”作品全文及姑苏刘凤《诔》的开头部分的是叶码错镌为二十二(实际应为二十三叶),造成了两个二十二叶,而陕图本又将此错印叶排在正确的二十三叶前,造成了作品的混乱,第一眼看,还以为《哀沧溟》(携李戚元佐)真的是罗良的作品呢!其他馆藏此本或者歪打正着装订对了也未可知,但印重了页码,且都衔接得看似无误,确实让装订者有些棘手。另外,此本于“曹昌先”名上有“谁国”二字,后出之本有的则无。 隆庆本虽为初刻,但仍沾染了明人刻书不谨严的坏习气,在卷一《古乐府》第一篇第二行首字如此显眼的位置竟出现了别字,将“放犬羊鸡鹜于通涂”误为“大羊”,此错误在后来明万历二年(1574)徐中行刻本中已得到纠正,但之后仍有因袭前错者,明起凤馆刻本便是一种。 三、明起凤馆刻本 (一)起凤馆本与隆庆本的区别 此本字体、版式风格与隆庆本非常相似,卷末多出徐履道跋(见图3、4)。后世常有故意去掉徐跋以冒充隆庆本之举,但仔细比对,还是可以发现一些不同,分别体现在卷端、版心、附录内容、字体及断版痕迹上。   1.从卷端来看,起凤馆本卷一卷端在作者“济南李攀龙”的“济”上有明显的墨迹,形似“山”字左半边[18],从诸多馆藏信息表明,这不是偶然的刷印现象,而是书板的问题;而隆庆本无。 2.从版心来看,起凤馆本仅卷二第九叶、第十叶,卷八第十一叶、第十二叶版心下端镌有字数,分别为“三百十五”、“二百九十二”、“二百十五”、“三百十五”,全书无刻工;而隆庆本则多处版心下方镌有字数和刻工或仅镌字数,前已举例言之,兹不复赘。 3.从其附录内容来看,虽然两本附录目录都止于《哭沧溟老师》(李齐芳),但起凤馆本附录正文于《哭沧溟老师》(李齐芳)后仅多出《哭李廉宪于鱗二首》(黄姬水)、《哭李观察十首》(吴郡俞允文)、《大名署中濮阳李伯承以于鳞之讣来告作诗四首哭之》(四川张佳胤)、《哭李于鳞四首》(岭南欧大任)、四明沈明臣、曹昌先、云间莫是龙、玉峰梁辰鱼、罗良(从沈明臣后诸诗皆无题,仅署名)九人,附录共二十二叶;而隆庆本附录正文于“罗良”之后又多出朱多煃、《哀沧溟》(携李戚元佐)、《诔》(姑苏刘凤)、《祭文》(山东巡抚梁梦龙)、《又》(山东布政徐栻副使徐用检、署都指挥佥事李希周等)、《又》(陈九畴)、《又》【本文作者按:未署名,据张弘道校本知,仍为陈九畴】、岭南欧大任、《又》(同邑许邦才)、《诗》(许邦才)、《又》(任登瀛)、《又寄吊》(淮阳李先芳)、《又四首》(门生于达真),四首完后是叶末尾有“附录终”三字。但又于续页多出王伯稠、瑞郡况叔祺寄吊诗各八首和四首,附录共三十四页。 4.从刻字刀法来看,两本非常相似,但放在一起逐字对比,还是可以看出很多差别。首先,相同之字的刀法明显有别,显出两人之手;其次,又有多处用字的不同。比如,卷一第六页之“四海美人”及第十页之“有美一人”之“美”字,起凤馆本为“美”,而隆庆本为“美”,这样的例子仔细搜罗为数还不少。 5.从断版痕迹来看,两本也都不相同。如起凤馆本卷二第十页断版明显,而隆庆本无;隆庆本卷二第九页断版明显,而起凤馆本无。 由此可知,起凤馆本和隆庆本为两种刻本。隆庆本是公认的初刻本,那么,起凤馆本只能属于后出的翻刻无疑。此本应为万历间翻刻,在诸多翻刻本中,是比较晚出的一种。但是,平心而论,此翻刻本还不算太差,同坊间出于牟利需求的翻刻不在一列。 (二)多家误定 《中国古籍善本书目》集8487记载共11家单位藏有此本[19],除北京市委图书馆信息无处获悉及北京民族大学图书馆因古籍正打包无法查阅外,本人查阅了其中七家收藏单位,包括:国图、北大图书馆、中国社科院历史研究所、南京师大图书馆、陕西省图、上海师大图书馆、湖南师大图书馆,其所藏均无徐履道跋,除上海师大外,这些单位均将其误定为明隆庆刻本或明王世贞刻本。 其实,仅从卷端便知此为起凤馆本无疑,《中国古籍善本书目》的记载是正确的。只是所藏没有了徐跋,在没有条件仔细比对时,很容易将其错定为隆庆本。上海师大所藏两部各8册,不仅没有徐跋,连张序也没有,其是根据字体、版式风格等将其定为“明徐履道起凤馆刻本”的,且已入选第二批《上海市珍贵古籍名录》(名录编号232),从其卷端处“济”上的墨迹看,其为起凤馆本无误。 四、徐履道跋及起凤馆主人 藏有徐氏刻本的单位有十余家,但是存有徐跋的很少。今知台湾“故宫博物院”、上海图书馆(上图藏有两部,一部有徐跋,一部无。)、北京人民大学图书馆所藏确有徐跋。承蒙友人帮助,笔者从北京人大图书馆处取得徐跋书影。此跋名称为“沧溟先生集□□□”,末尾称“兹其所集诗十四卷文十六卷,予私淑久矣,因刻之起风馆,传诸海内云。吴门后学徐履道敬跋”。跋文名称末尾遗漏几字,末尾有方形墨丁,疑原为钤印,右下角也有人为撕毁痕迹,种种迹象表明是想抹删原来的刊刻信息。 关于徐履道此人,之前仅知其为起凤馆主人,而这又只是从徐履道为《沧溟先生集》所作跋文得出的结论。实际上,从跋文末尾及署名来看,并没有明确记载徐履道是起凤馆主人。陈乃乾所编《室名别号索引》称“起凤馆”为“明吴门徐履道”的室名[20]。瞿冕良《中国古籍版刻辞典》亦称“起凤馆”为“明苏州人徐履道的室名。隆庆间刻印过李攀龙《沧溟先生集》30卷《附录》1卷。万历三十八年(1610)刻印过元王实甫《元本出相北西厢记》2卷”[21]。其实,陈氏、瞿氏这两部书的记载均是由徐跋将“徐履道”“和起凤馆”划等号,不妥,且无他证。同时,瞿氏关于徐履道万历年间刻印过《元本出相北西厢记》的说法也是有问题的。叶树声、余敏辉所著《明清江南私人刻书史略》亦称《元本出相北西厢记》为徐氏“起凤馆”所刻[22]。实误。此《西厢记》实为武林曹以杜起凤馆刊本,曹氏为此本作“刻李王二先生批评北西厢序”,序末署“庚戌冬月起凤馆主人序”,序后镌两枚钤印,一阳文 方印为“曹以杜印”, 一白方作“元美氏”,并“黄一彬刻”之款识[23]。也就是说,“起凤馆”的真正主人应为曹以杜。很明显,瞿氏及叶氏等是将“徐履道起凤馆”与“武林曹以杜起凤馆”混为一谈了。关于叶氏之误,章宏伟在《十六一十九世纪中国出版研究》已有所质疑,但并未深究。章氏意在指出叶氏所列各出版家而自己却并未发现其所刻之书者,特摘出以存疑俟考。其第一条便如此记录:徐氏“起凤馆”(武林杜氏“起凤馆”?[24])不过,章氏的质疑也不全对,不应是武林杜氏“起凤馆”,而是“武林曹氏起凤馆”。国图藏有万历三十八年刻本《元本出相北西廂記二卷釋義一卷》(索书号16274),之后又有《国家图书馆藏〈西厢记〉善本丛刊》,均将“曹以杜”印章错认为“曹臣杜”,径称此本为“曹臣杜起凤馆刻本”,亦误。 曹以杜,生平不详。黄一彬(1581—?),又名君倩、端甫,是徽派刻工名手。安徽歙县人,歙县虬村黄氏第27世,其祖父一代已迁居杭州[25]。“曹氏起凤馆”,是明代中期有名的徽派雕版机构,曾于万历间刊刻过《元本出相北西厢记》二卷和《元本出相南琵琶记》三卷。明代中期徽派版画勃兴,一批徽州刻工到刻书发达的杭州定居,与浙江刻工交流合作,遂形成与徽派风格相近的浙派版画,名工有黄应光、黄应秋、黄一楷、黄一彬、汪忠信、姜体干、谢茂阳、刘启先等。因杭州靠武林山,别称武林,遂有“武林派”之称[26]。“起凤馆”与“容与堂”、“双桂堂”、“七峰草堂”、“顾曲斋”、“得月楼”等一样,是“武林版画”这一雕版流派中有名的刊刻机构。既然曹以杜才是起凤馆的真正主人,那么,徐履道的身份又变得扑朔迷离了。俟考。  注释: [1][明]李攀龙《沧溟先生集》,上海古籍出版社,2014年,页840。 [2][明]张廷玉等《明史》,中华书局,2000年,页3905—3906。 [3]《沧溟先生集》,页183、250、337、775。 [4]《沧溟先生集》,页843。 [5][清]莫友芝《藏园订补郢亭知见传本书目》,中华书局,2009年,页1418。 [6]王重民《中国善本书提要》,上海古籍出版社,1983年,页623。 [7]《沧溟先生集》,页6。 [8]蒋鹏举《复古与求真一李攀龙研究》,中国社会科学出版社,2008年,页127。 [9]陈明超《明清济南诗派》,济南出版社,2012年,页49。 [10]《藏园订补邵亭知见传本书目》,页1418。 [11][清]叶德辉《郎园读书志》,上海古籍出版社,2010年,页442。 [12]《中国善本书提要》,页623。 [13]杨军《明代翻刻宋本研究》,中国社会科学出版社,2011年,页154。 [14]《中国古籍善本书目》集部上,上海古籍出版社,1988年,页695—696。 [15]崔建英《从几部书的版本著录来认识版本鉴定》,《中国图书文史论集》,正中书局,1991年,页105。本文作者按:崔文中言“李攀龙是明代文学反复古运动的后七子之一”,其“反”字显系误衍。 [16]崔建英《明别集版本志》,中华书局,2006年,页449。 [17]《中国善本书提要》,页624。 [18]按:此点崔建英《明别集版本志》页450中亦有说明,注为“‘济’字上镌‘<<<’”。 [19]《中国古籍善本书目》集部下,页2472。 [20]陈乃乾《室名别号索引》,中华书局,1982年,页63。 [21]瞿冕良《中国古籍版刻辞典》,齐鲁书社,1999年,页463。 [22]叶树声、余敏辉《明清江南私人刻书史略》,安徽大学出版社,2000年,页52。 [23]《国家图书馆藏〈西厢记〉善本丛刊》,国家图书馆出版社,2011年,序页1-2。 [24]章宏伟《十六一十九世纪中国出版研究》,上海人民出版社,2011年,页15。 [25]陈旭耀《现存明刊〈西厢记〉版本综录》,上海古籍出版社,2007年,页99-100。 [26]李希凡《中华艺术通史•明代卷》下编,北京师范大学出版社,2006年,页158。 作者简介:姜妮,陕西师范大学历史文化学院博士研究生,陕西省图书馆馆员,研究方向为古籍整理。 原载《中国典籍与文化》2016年第3期 (责任编辑:admin) |