|

我很是强烈而固执地认定,所有把文学真正当作事业的作家都会珍视对他的批评,即使他是自负的人、有着强烈审美傲慢的人。批评的存在会让作家正视自己和自己的可能、自己的限度,能获得严苛检验的人是有福的,我觉得自己应当属于那种有福的人。

如果说,文学的创造其重要价值在于让我们认识生活和世界,认识和我不一样的他者的话,那优秀的文学批评同样如此,它帮助我认识我的生活和我所处的世界,认识我自己,也认识那些我所不理解的不同的他者。

大约20年前,我在《漓江》发表了一篇小说,之后《漓江》就停刊了,也就是说,我的小说发表在这本杂志的终刊号上。小说的头题,是毕飞宇的《谁在深夜里说话》。许久之后,有位朋友在翻阅《中国青年报》时偶尔看到了我的名字:“李浩,有人评你的小说啦。你快去看看吧!”我怀着难抑的兴奋找到了那期报纸,看到了那篇批评——他说,毕飞宇的小说写出了如何如何,是一篇非常不错的小说,而后面一篇李浩写的小说,则缺乏故事,干涸无感,意思不大,可以不看。

这张报纸我存了很长时间。多年后,我遇到《中国青年报》的编辑、作家徐虹,我向她表达感谢。她似乎很是惊讶和紧张:我没有批评过你啊,真的没有,那篇文章不是我写的。是的,文章不是她写的,她只是编辑了那篇文字,可我依然愿意把感激送给她。遗憾的是,她大约会错了意,以为我的感谢中“包含”着讨伐或怀恨——天地良心,我这里除了真切的感激之外没有半点儿其他的包含。那是第一篇对我的写作提出批评的文章。我感谢,是那个批评让我脸红心跳,让我暗暗决心,希望自己能写出让那位批评家认可甚至佩服的小说来。之后几年,它一直是我的“目标”,让我不敢懈怠。我总是想,这一篇小说,也许又被他所看到,翻了一页两页:他会继续看下去吗?他会不会又说,这小子怎么这样没出息,半点儿长进都没有?

作为小说和诗歌的写作者,我极为珍视那些有针对、有见地的批评,我觉得我的写作往往得益于这些批评,是它们让我更为确切地认知自己和自己的弱点,更为认真严肃地思忖自己未来之路,不敢松懈。我将那些肯对我进行批评的作家、批评家和朋友们看做是自己的恩人,我也愿意把他们的批评一一地记下来,让自己能够(至少是部分地)处在清醒和冷静之中,处在对自我懈怠的警惕中。

不止一次,我曾谈到鬼子对我的影响,这影响也始于批评。他在看了我两篇小说之后,很认真地告诉我:李浩,现在你和大作家们谈,他们不会和你谈小说的技艺,谈如何编小说,这应当是作家们早就解决的问题,但这恰恰是你李浩还没解决的。这样,你回去,先不要写了,再写也是一个样子,你回去找你喜欢的、经典的小说来,拆小说,看它们是怎么完成的。他的这段话足够我感激一生。之后半年,我真的没有写任何一篇小说,天天做的就是把我所遇到的、喜欢的小说一一拆解,看它们是如何结构、如何搭建、如何变化的。

1999年,在一个活动中,有位批评家对我说,我的小说“有个点没找好”。同样是半年,我又停下写作专心于小说的“点”,每篇小说,我都在想它的“点”在哪儿,这个“点”是如何做到的……虽然我至今也没明白小说的“点”的具体所指,但它让我非常受益。这位批评家甚至半开玩笑地对我宣告:你李浩一直以为自己是野兽,其实已经是家畜了——之后每写一篇小说,我都会问一下自己,这是野兽的活儿还是家畜的活儿,我李浩,一定要证明自己还能是“野兽”!

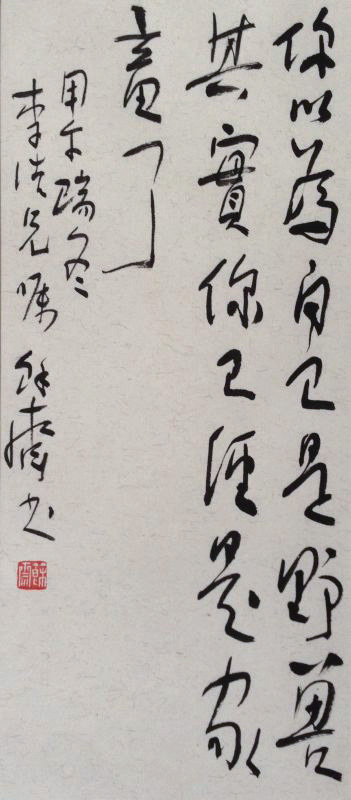

我把这句话请书法家写成条幅,挂进书房。每次,新写一篇小说,我都会看它两眼,在心里默想一下:我新写的这个,是家畜的活儿还是野兽的活儿?我相信没有一个真正的作家愿意自己是渺小的后来者,没有一个作家愿意自己写下的不过是“已知”的小说——无论它服从于哪一种的“已知”,对文学而言都是无效的。然而,黄德海则从另外的位置向我再次警告:你学过美术,天天写书法,好,你能不能不顾及你所谓的那些已有的技法,胡写一幅两幅:写坏了又怎么样?是的,写坏了不能怎么样。回到家里,我真的遵从,开始“胡写”,包括变换使用毛笔的方式:可是,那些所谓的“规则”却始终在干扰,始终对我劝戒,我发现了我心里“小兽”的驯服,它真的是家畜化了。我竟然不敢写坏。我竟然不自觉地滑向技巧,虽然我的技巧运用是平庸而拙劣的。这一发现真的让我有些沮丧,我告诉了黄德海——他尖锐而深刻地告诉我,我所在意的写好写坏“不过是名声的变形记”!令我感动的是,他请一位朋友专门给我写了一幅字,抄录的是苏格拉底的话:这样的解释虽然能很巧妙又似乎很合理地解释神奇的传说,却不会让我羡慕。我想我至少部分地明白黄德海对我的劝告,他一定是感觉我在研究不相干的事物上耗费过多了,他一定是认为我还没有真正认识我自己。从我认识黄德海开始,他就不断地对我提出批评,也恰是因此,我对他更感亲切和感激。有些时候我的理念与他的认知也有部分的相左,但,他是真诚的坦率的,他是试图让我做得更好。我也愿意,用我的写作被他征服。

是这些可爱的、真诚的批评者让我不敢懈怠,不敢沉浸于旧有的成绩里,不敢轻易地写下太过随意、平庸的文字,我怕被他们看到,从而轻视。是他们,让我不得不打起精神。我珍视他们的批评如同珍视可能的黄金。我很是强烈而固执地认定,所有把文学真正当作事业的作家都会珍视对他的批评,即使他是自负的人、有着强烈审美傲慢的人。批评的存在会让作家正视自己和自己的可能、自己的限度,能获得严苛检验的人是有福的,我觉得自己应当属于那种有福的人。王力平曾批评我写作的“非现实性”,他以为我回避了对生活的直面,也等于是回避了真问题,甚至建议把我发配到生活中去:“等10年之后我们再去接他,他要么成就一个好作家,要么就是一个放羊的老头儿”。我和他因为文学理念的不同不止一次地争辩,甚至面红耳赤,但那种文学之辩让我受益,我承认自己在争辩之后有着小小的调整。我愿意如此交锋,我愿意从交锋中获取,虽然有时出于虚荣和自尊而“心是口非”,非要维护。

强调文学的无用之用——如果在两年之前,我一定会强力拥护,但近一年来我可能对此已有修正,它当然出自于我的个人理解,然而谁知道它不是部分地来自批评的影响?强调道德悬置,一向也是我的倾向,而在近一两年里我也悄悄地有了松动和变化,虽然我的道德概念可能依然与惯常使用的概念不完全重合——谁知道,它不是部分地来自于批评的影响?我是一个容易首先发出质问和怀疑的人,不会轻易接受,不过每个观点、每个批评我都会反复地思忖,它,也是我继续写下去而且希望能在好和更好之间选择的动力之一。

“我们身上有着你笔下‘父亲’全部的发霉特征。我们一边批判他一边是他,一边是他一边批判他,因为是他而更深刻地批判他,因为批判他而更深刻地是他。但是,我们必须挣脱出来了!否则我们难以升华,难以和真正的文学的灵魂,和那些彻底的就像信仰本身一样绝决的大师比肩,支撑我们写作的或说文学的宗教不就是这个吗?但我们却在桎梏中常常背道而驰。我们狂妄是因为我们懂得卡夫卡、穆齐尔那样的灵魂,我们的写作触摸到这样的灵魂,让我们狂喜,但我们这个灵魂并不稳定,我们并没牢固地坐在上面,我们还老是幻想着敌人——那个老情人。真是老情人,骨头里的情人。”这段话来自宁肯写给我的一封长信。他愿意和我一起检视我们的灵魂,我们内心里那个“沉默的幽暗的区域”,检视在我们日常中所表现出的(却一直又不肯承认的)“虚伪、软弱、幻想、低下、言不由衷、发霉的算计”。他说:“这就是我们的灵魂。有毒的灵魂。他说,偏执——我们在文学理念上做到了,但人格没有做到。人格做不到会影作品吗?作品做到不是就可以了吗?有时我们这样问,这样安慰自己,权宜自己。现在,我发现,李浩,真的会影响。我们被侮辱,被损害,却百折不挠,不究真理,反觉正常。”宁肯的这段话有些“诛心”,我有种如坐针毡的感觉,我急于和他说“不”,不是这样,真不是这样——但其实的确是这样。我承认,在我的身体里有强烈的媚俗,有虚伪、软弱、幻想、低下和言不由衷,甚至有时还为它们的存在自喜,但宁肯揭开了我(和我们)故意挡住眼睛的树叶。他说得真好,他说得真对。已经多年,我再次读到这封信,那种如坐针毡的感觉还在,我的“有毒的灵魂”也还在,在我的抵抗中它也依然获得着丰满。如果我不抵抗呢?如果,我试图和浸于上面的毒和解,那会怎样?

我愿意阅读批评,愿意接受一切来自于真诚、来自于文学内部的批评,它是我“侧面的镜子”,帮助我、提醒我、警示我,让我进而生出博弈之心、上进之心、敬畏之心。许多时候,我也愿意阅读像茨威格对荷尔德林、列夫·托尔斯泰对莎士比亚、布罗茨基对曼德尔施塔姆、荣格对乔伊斯的批评,它们给我意外,给我启发,也让我用他们的眼光来观看我的写作:这种思考有道理吗?我有没有这样的问题?我应如何解决?

如果说,文学的创造其重要价值在于让我们认识生活和世界,认识和我不一样的他者的话,那优秀的文学批评同样如此,它帮助我认识我的生活和我所处的世界,认识我自己,也认识那些我所不理解的不同的他者。批评,其实一直让我受益,我相信对那些把文学看成是宗教的写作者来说,也是如此。

(责任编辑:admin) |