|

一部作品在什么地方结尾,当然是一个修辞的问题,但也不止是一个修辞的问题。它与时间的属性密切相关,“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”是一种结尾,“从此王子和公主过着幸福快乐的日子”也是一种结尾,但两个结尾所昭示的时间意义以及主人公的命运是完全不一样的。显然,一部作品的叙事中的时间长度与属性不止决定了故事本身的长度,同时也决定了一部作品的美学。是悲剧和还是喜剧,是正剧还是壮剧,与其时间的修辞处理密切相关。

当代的“红色叙事”之所以成为一种特殊的、业已固化的叙事范型,一种特殊的美学品类,不仅决定于意识形态和叙事结构的某种权威性安排,更深刻的原因,是与作品中古老的时间模型有关。基于此,本文借助于新历史主义的哲学与叙事学的理论,从叙述时间的终点——“结尾”切入,发现绝大多数结尾在时间形式上,都与现代性的时间观具有同构或共生关系,同时也可以追溯到古老的童话叙事的时间模式,具有向着未来的“未完成性”和“开放性”。从社会学、历史哲学的视角切入,这种时间修辞又近乎一种现代宗教,它以近代以来的进化论的线性时间观与进步论的历史观为基础,通

过对未来和永恒的期许与承诺,塑造了不断成长的革命者与精神不死的英雄形象,建构了一种美学史上至为独特的“革命壮剧的美学”。

一 从叙事的“终点”开始

“结尾的意义”一词是英国学者弗兰克·克默德在其著作《结尾的意义:虚构理论研究》(或译作《终结的意义》)[1]中提出的概念。在克默德看来,我们的生活是由象征开始的“滴”和象征终结的“答”虚构出来的,“滴”是小《创世纪》,“答”是小《启示录》。而正是“结尾”,赋予了“滴”和“答”之间连续而无序的时间以顺序和形式,这样,两个声音之间就被填上了一个具有意义的过程。正因为有了结尾,时间的概念才被确立,一个叙事才得以实现,人的生命才有所皈依,一切才能获得意义。否则生命和世界都将是无法想象的。

同样,文本所讨论的“结尾”也具有和生命“终点”类似的功能:它赋予故事的“开头”以及“中间”的过程部分以“持续还是终结”的属性与意义。因此,它是一种结束叙事的艺术,是对读者期待的回答与回应,并给这种期待带来应有的“结束、稳定、整合之感”[2]。而在“中间”部分,情节将人物、情境、目的、原因、发展、变故、意外结果等等各种成分整合为一个完整故事,形成一个叙事中的“时间统一体”。在这个过程中,我们会发现,“结尾”实际上是通过控制“时间”而对叙事施加影响的。某种意义上讲,任何叙事都是关于“时间”的叙事。因此,“结尾的意义”,实则折射着整个叙事过程中时间的流淌,由此甚至构建或折射出“历史的走向”,反映出作家的美学取向。叙事文本中的时间模型和时间修辞对叙事本身性质和进程的影响,可能会超乎我们的无意识,巴赫金曾发现,时空体(主导因素是时间)决定了文学的体裁和体裁类别,决定了文学中人的形象。[3]

根据这些启示来审视当代中国的“红色经典”文本,会发现绝大多数文本的结尾具有类型化和模式化的特征,这种对时间的处理方式与其说是一种巧合,毋宁说是在一种共同的历史观与美学观的激发与感召、规训与控制下的必然选择。对叙事时间的处理,从根本上将“红色经典”与之前的中国传统叙事,以及之后的80年代以来的当代小说区别开来。

目下对“红色经典”的研究多集中于社会学与文化研究方面,关注的是其在文学史上的意义,或文本外围的东西,文本自身的文学性和美学特征往往被忽略。本文并不试图对“红色经典”在文学史上的地位和价值给予颠覆性判断,而只是试图通过对其代表作品“结尾”和“时间”的分析,进一步探究这类叙事的生成机制与奥秘,探究五六十年代的社会历史背景下的文学叙事中时间处置与历史虚构的经验与策略。

让我们的探索之旅从故事的“终点”开始,幸运的话,试图最终抵达文本的哲学意义和美学价值。

二 红色叙事的结尾现象

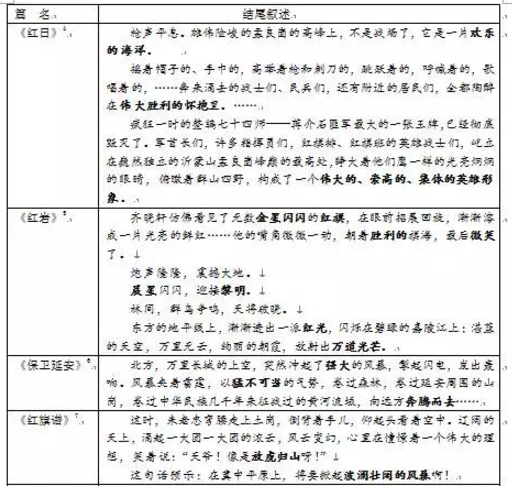

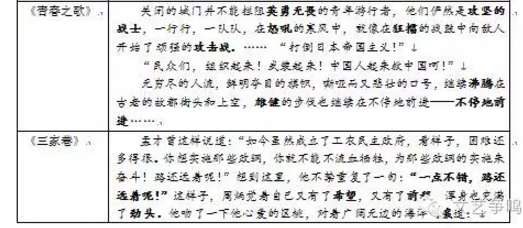

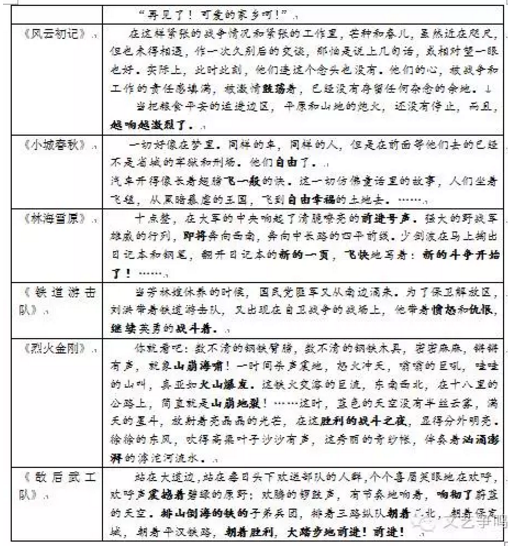

细查红色叙事的结尾,我们发现,应了俄国形式主义理论家普罗普所说,故事是千差万别的,但讲故事的方式却只是那么几种;如果进一步说,人物与故事的差异也是很大的,但结尾的方式却极其相似,相似到可以构成一道独特的文学风景。借助弗兰克·克默德的启示,我们认为有必要从故事的“结尾”现象去寻找其叙事的生成机制与奥秘。出于篇幅考虑,本文仅选取十二部有代表性的红色文本进行归纳和解读。

表一:“红色经典”代表作结尾现象

如表所示,可以看出,一旦将红色叙事代表作品的结尾部分单独拎出来加以比较,我们就会发现,所有结尾的场景与基调都是惊人相似的,甚至可以将其中几篇互换也不会有太大问题。归纳下来,主要有如下特点:

一是对环境浓墨重彩的渲染。这些高度拟人化的环境已经不再是自然意义上的现象,而是沾染上了故事的汁液,成为人物内心感情的外化。红色叙事往往运用密集叠加的形容词来实现这些渲染,如“雄伟险峻的孟良崮”、“碧绿的嘉陵江”、“绚丽的朝霞,放射出万道光芒”、“强大的风暴,掣起闪电,发出轰响”、“辽阔的天上,涌起一大团一大团的浓云”、“怒吼的寒风”、“汹涌澎湃的滹沱河”……以此拟喻风云变幻、总体向着胜利与曙光变化的时代背景,并回应着人物内心汹涌澎湃的感情激荡、胜利喜悦与成长期待。

二是对人物群像的描绘。红色叙事的结尾往往不会突出单一的主人公——某些成长小说篇章除外——而更倾向于突出人物群像的集体行动的场景,即使前文中塑造了个性鲜明的人物形象,结尾部分也要完成让“个人”融入“集体”的仪式。比如由“摇着帽子的、手巾的,高举着枪和刺刀的,跳跃着的、呼喊着的,歌唱着的”所汇成的“欢乐的海洋”,由“军首长们,指挥员们,红旗排、红旗班的英雄战士们”构成的“伟大的、崇高的、集体的英雄形象”;有“排山倒海的铁的子弟兵团”,还有“数不清的钢铁臂膀,数不清的钢铁木具,密密麻麻,锵锵有声”。这既是场景的固化,也是政治美学的彰显。

三是无可置疑的胜利或阶段性胜利的结局。红色叙事无一不以主人公沉浸在欢乐的胜利海洋中告终,无论是取得战争的胜利,还是某项任务的顺利完成。比如“陶醉在伟大胜利的怀抱里”,“在这胜利的战斗之夜,显得分外明亮”,“朝着胜利,大踏步地前进!前进!”“像在狂擂的战鼓中向敌人开始了顽强的攻击战”。即使在结尾处有人物的牺牲和局势的不明朗,但作品试图传递给读者的也不是伤感和失败感,反而是更加激昂的鼓励和必将胜利的信念。“心里在憧憬着一个伟大的理想……天爷!像是放虎归山呀!”《红岩》结尾处齐晓轩中弹牺牲,但也是倚靠在岩石上变成了雕像,看到了胜利的曙光:“朝着胜利的旗海,最后微笑了”。

四是故事的“并未完成”状态。革命叙事的结尾常常不止是宣告故事的终结,而是预示着另一个新的开始,指向的不是过去,而是未来。一次的任务的胜利完成,总是预示着新的任务的等待,主人公还要投入新的战斗。比如“为了保卫解放区,刘洪带着铁道游击队,又出现在自卫战争的战场上……继续英勇地战斗着”,“强大的野战军雄威的行列,即将奔向西南,奔向中长路的四平前线。少剑波在马上掏出日记本和钢笔,翻开日记本的新的一页,飞快地写着:新的斗争开始了!”所有过去的胜利都只是意味着一个开始,更大规模的场景与胜利都永远在后头。

上述归纳究其实都过于简单了。其实如果我们对照以各国古老的童话叙事,都会发现它们的来历:“王子与公主从此过着幸福快乐的日子”,这是最简约、也最经典的结尾方式;中国古代的才子佳人小说也是如此,“三人从此之后,相敬相爱,百分和美”。这是《玉娇梨》的结尾,一位才子将两位淑女还有贴身侍妾一并收用了,确乎是比较“俗”的一个,但却很典型。它意味着,一切未来将要发生的,都是眼前这幸福时刻的延伸,一切未到来的,都毫无疑义是可以预见的。红色叙事也是这样的逻辑,整个文本的人物和情节都受到这个胜利结局的规定,千回百转都是为了最终的胜利,未来的更大胜利也为今天的胜利所决定,这种逻辑与修辞正是建立在近代以来线性时间观与进步论的哲学之上。

三 线性时间观的霸权

在古希腊文化中,有两个意义十分相近的术语:“chromos”和“kairos”。前者指的是年代学意义上的连续时间,是由时钟或精密计时器来度量的,后者属于周期性时间,是带有开端、中间和结尾事件的时间,是与意义和目的有关的生活的时间。[1]这两个希腊词汇的分野正好预示了后世两种对时间的不同认识,即“线性时间观”与“循环时间观”。

在古代,无论是东方还是西方,人们大多生活在乡土社会,感受到的是太阳的东升西落,不断轮回的春夏秋冬,还有一代又一代人们的生老病死。因此,时间在他们看来,呈现的是圆圈式的循环运动。“在古老的人看来,事件是以一种随时都可以重现的节奏呈现的;古老的人的时间感是在他与季节的斗争中发展出来的;他的时间视野是由‘永恒轮回的神话’所界定的”[2]。在中国古老的哲学中,人们总是相信“天长地久”,老子说,“有长而无本剽者,宙也”。这是一个无限长度的时间概念;但他又说,“天下之物生于有,有生于无”,这个永恒时间的流程中充满了轮回。在佛学的思想传入后,这种循环论的时间观与生命观更是越过了哲学,而成为了一种日常性的概念。佛学中时间的基本单位是所谓“劫”,即“业报轮回”。如《心地观经》中所说:“有情轮回六道生,有如车轮无始终。”这种说法在《红楼梦》里便成了“几世几劫”,一个近乎无限重复的轮回。

很明显,中国本土原生的道家哲学与外来传入的佛家思想,在时间观念方面是相似的,都采用了轮回观。轮回观的作用是使叙事出现了“圆”的结构,“从聚到散”、“由色入空”、“由分到合(或由合到分)”、“由盛而衰”,以及这样的“圆形构造”的循环往复。这样的叙事在世界上是独一无二的,是独属于中国的东西。它既是中国人的美学,也是世界观,是对于世界和人生的基本看法,自老庄哲学问世以来,统治了中国两千余年。

这种居统治地位的时间观的被打破,是由于基督教的引入,基督教用《创世纪》解释时间的“开始”,用《启示录》标志时间的“终结”,而那条通往“天国的路”便是开始与终结之间的过程。“时间作为教徒通过赎罪摆脱世俗的罪恶,最终在天国获得永恒救赎的一条试炼之路”[3]。而一般认为,在《忏悔录》第二卷中,圣奥古斯丁打破了罗马时间的“周期循环”:他反对希罗多德以及那种认为人类事件具有周期性的观念,他拒斥“虚假的循环”,强调历史的直线发展。[4]在这之后,人们就试图把握历史,给历史一个结论——黑格尔和马克思便试图这样做。黑格尔“把历史当做是一种在时间中发展的逻辑过程”[5],马克思则更进一步,认为人类社会就是随着时间阶段的发展从低级到高级的进化过程。

这种进步的时间观,不可避免地随着马克思主义的引入,而被吸收进了中国近代革命的思想体系,“进步作为一种谋划历史和解释历史的方式,既是一种方法论,也是一种道德态度。这种解释不仅假设过去导致了现在,而且假设现在比过去优越。发展预设了一种道德标准,可以根据它与今天相比较去判断过去的事件和人物,从而提供了对可以包含在历史话语中的事件、人物、制度等进行选择的指南”。[6]这种道德化的认知,无疑更巩固了线性时间观的霸权。即任何违背这种预设的潮流趋势的人和事,都将被时间和历史抛弃。任何回首流连和止步不前,都将被视为“落后”或者“反动”的象征。

这种霸权彻底改变了近代以来人类的思维方式和社会结构。和动物社会不同,在人类社会,“每一代人都被要求与整个文化或者其中某个群体所共有的过去相联系。同一代人共有同样的过去,这不仅使他们紧密地联系在一起,还强化了他们当下的价值取向”[7]。而革命话语无疑打破了这种联系的机制,他们试图以“阶级”代替“宗族”来区分群体。与宗法传统不同,阶级论不再需要共同的回忆和过去,不再需要宗族祠堂祖先的传说,不再需要约定俗成的乡土与血亲认同,将他们联系在一起的,是一种没有具体的过去而只有抽象的“未来”的集体期待。

理解了这一点,就不难理解“革命”对“旧事物”与生俱来的厌恶和痛恨。在“红色经典”叙事中,主人公要想成长为全新的“新人”,第一步就要抛弃“过去的时间”,才能做好准备迎接“新的时间”。对于想象中的“未来”来说,“过去”就像一个沉重的包袱,阻碍着前进的步伐。

比如,《小城春秋》里的共产党地下党员何剑平,对曾经的仇敌、如今的战友李悦说出了这样一番话:“父的一代已经过去,现在应该是子的一代起来的时候了。让我们手拉手,把旧世界装到棺材里去吧”。在这里,剑平面对的是杀父仇人之子,他曾经发誓要报仇,因为父亲之死让剑平成为孤儿(他未来的可能性被剥夺),但是如今他加入了集体,有了新的信仰,这种信仰要求他抛弃“过去”。因此,李悦不知不觉扮演了一个帮助剑平完成“弑父”任务的角色,让他可以卸下重负,轻装上阵。对革命者来说,他们不仅要离开旧社会,还要埋葬它,毁灭它。

而如果过去是温柔的值得留恋的,那么主人公的舍弃将会蒙上忧伤的色调,而这样以来它就会又回到传统的叙述基调,偏离革命的美学。所以,过去必须是粗粝和残酷的,这样才能赋予主人公以道德和话语的合法性,才能让美好未来和圆满结尾的期待充满动力。因此,在绝大多数红色叙事的开头中,主人公过去的生活都是悲惨的,《红旗谱》里的朱老忠被地主杀害了父亲,奸污了姐姐,后来连儿子也被地主抓了丁;《青春之歌》里的林道静生母被父亲奸污后抛弃,童年又遭继母虐待,成年后又要被继母送给达官显贵做礼物;《铁道游击队》中的刘洪和邻居们在日本人统治下连安身立脚之处都没有,生活困顿艰苦。而在叙述的结尾,朱老忠在党的指引下领导了轰轰烈烈的“反割头税”运动,面对即将到来的新生活,憧憬着新的理想;林道静在党的指导下完成了人生的一次次蜕变和成长,勇敢的走在游行的队伍中;刘洪和铁道游击队队员们则在抗日战争胜利的歌声中,又投入了新的战斗。

在这些作品中,线性时间观像一只看不见的手,支配着行文的逻辑。它让残酷的开头与美满的结尾相呼应,构成一种呼应景象。“未来”以无可置疑的优越性,轻松地抹掉“过去”的阴影。故事中的主人公们以前所未有的魄力埋葬过去,向着未来昂首前进。

四 承诺未来——一种现代宗教

“把你手里的红旗交给我,同志,

如同昨天别人把它交给你。

今天,你挺着胸脯走向刑场,

明天,我要带它一起上战地。

让不倒的红旗像你不屈的雄姿,

永远鼓舞我们前进,走向胜利。”[8]

这是《小城春秋》中主人公何剑平走向刑场时脑海中回荡的歌,他即将走向死亡,可是他毫不畏惧。在这里,我们看到了一种在红色叙事中十分常见的笑对死亡的场景。在《红日》、《红岩》、《保卫延安》、《烈火金刚》、《敌后武工队》这类着重刻画英雄群像的叙事中,争抢着上战场,争抢着执行危险任务的情节比比皆是,仿佛这不是性命攸关的事情,而是一个展现勇气和道德的机会。

在这里,死亡的黑色幕布没有给人物带来阴影,肉体的消亡更不会带来任何形式的叹惋——那只会被当做是“小资产阶级的感伤主义”——相反,其基调永远是昂扬向上的。在每个牺牲者眼中,死亡虽然带来了个体生命时间的“停滞”,但却换来了社会时间的“前进”。换句话说,革命话语强调的是用“今天”换取“明天”,用现世时间换取未来抽象时间。“革命”没有对过去的眷恋,甚至没有对现在的感情——现在所付出的惨痛代价也是为了理想的到来——只有对未来的期待。

红色叙事结尾的时间修辞近乎一种宗教神学,在这种现代神学中,线性时间以对未来和永恒的承诺,构造出一种神圣的幻象,即用牺牲肉体、牺牲现世去换取在未来时间里得到的救赎。这一点十分类似基督教的教义,它要求教徒们放弃现世的身外之物,去追求通往天国之路,用现世的祈祷去赎罪,以换取死后能够在主的身旁得到安息和喜乐。即使现在面临肉体的死亡也没有关系,因为“基督若在你们心里,身体就因罪而死,心灵却因义而活。然而,叫耶稣从死里复活的灵若住在你们心里,那叫基督从死里复活的,也借着住在你们心里的圣灵,使你们必死的身体又活过来”。(《圣经·罗马书》)

基督教中的“复活”说,强调的便是对死亡的转折与替换思维,它通过对“生”——也即未来时间的讲述,完成对末日和故事结尾的一种修改。“基督降临(诞生)与再降临(审判)赋予其间的时间和历史以意义,特别是,末日(终结)的先行给每一时刻都赋予了‘拯救’的意义,拯救恰恰是在未来得以实现的”[9]。当《启示录》将世界末日的图景展现给世界时,信徒们发现他们此后所做的一切,都是为了在末日审判时得到救赎。他们不希望自己死后下地狱忍受无尽痛苦,而是希望可以升到上帝的天国去,永享光明温暖。于是他们对现世的生活加以限制,他们禁欲、祈祷、行善,甚至有些教派的教徒会对自己进行肉体上的鞭笞,都是为了那个承诺中的未来。

革命叙事所预设的光明未来,与基督教叙事是有一脉相承之处的。“上帝的天国”这样的社会图景,与共产主义实现的光明和胜利当然不是一回事,但从叙事的奥秘上却是如此异曲同工。《红岩》中华子良找到组织后说的对的第一句暗号,就是“让我们迎接这个伟大的日子吧”!这个“伟大的日子”不仅仅是一句暗号,更是他们此刻存在的全部意义。所以,当主人公们遭受痛苦甚至毁灭时,他们想象着那个承诺中的“未来”,便丝毫都不会感到悲伤。那个光明的结局,从遥远的前方射来的光芒可以抹去现在的痛苦。

《青春之歌》中共产党员卢嘉川牺牲前给林道静写了一封信,其中说,“现在,我等着最后的日子,心中已然别无牵挂。因为为共产主义事业、为祖国和人类的和平幸福去死,这是我最光荣的一天。当您看见我这封信的时候,也许我早已经丧身在雨花台上了。但是我一想到还有我们无数的,像雨后春笋一样的革命同志前仆后继地战斗着;想到你也是其中一个,而最后的胜利终归是属于我们的时候,我骄傲、欢喜,我是幸福的”。

这里卢嘉川所强调的“最后的胜利”是一个确定而又模糊的远景,它作为一种时间修辞,侵入了她现在的生活。就像他当年在北大的演讲一样:“同学们,反动统治就要崩溃了!我们人民就要站起来了!”卢嘉川昂然站到凳子上,好像并没有听到嗥叫着的枪声,依然镇静地准备讲完他的话:“诗人雪莱说过:‘冬天到了,春天还会远吗?’”[10]这种时间修辞,使卢嘉川的死成为了一种悲壮的牺牲,他为了“共产主义事业”,为了“祖国和人类的和平幸福”的“春天”而献出了自己的“冬天”,正如上帝和圣徒们为了赎世人的罪而舍弃自己。在这里,时间修辞有意淡化了人物死亡的痛苦和内心挣扎,肉体消殒了,而精神是永恒的绵延不断的,正如向前飞速流淌的时间之河。此在远没有彼岸那么重要,主人公生存的意义就是奔向那个预设的目标,那个承诺好的未来。这也是红色经典叙事的动力所在,他们是奔向未来的,他们不属于过去的回忆,也不属于现在的存在。

这种作为牺牲的英雄形象,正好对应基督教中受难的圣徒形象,比如圣彼得——耶稣的十二门徒之一,因为传教而触动罗马统治者,被倒钉于十字架而死。而另一种圣徒形象却是因为他们的幡然醒悟和成长,成为了永垂不朽的纪念,比如圣方济各——出生于意大利的富裕之家,听到主的召唤后,舍弃全部财产孑然一身跟随主。这类形象恰好对应着红色叙事中成长的英雄形象,善于抛弃过去和一切私利。但这类英雄又不单是因为舍生取义而轰轰烈烈,他们的伟大总是体现在紧密跟随不断发展的线性时间而进步和蜕变上。他们不断的蜕掉旧的躯壳,不断的生出新的血液,跟着时间的步伐一同前进,他们的形象体现了人的力量和信仰的光芒。在这里,时间修辞不仅承诺给他们未来那个光辉灿烂的远景,还将经验和启示均匀的洒在他们成长的道路上。比如《红旗谱》中的朱老忠,《青春之歌》中的林道静,《三家巷》里的周炳等成长人物,当他们发现了更加“进步”的思想之后,都愿意抛弃过去的包袱,在人性的搏斗中战胜内心的惰性和苟安,勇敢的向未来走去,因为对未来的信仰给了他们无限的力量。红色叙事总是将平凡小人物的个体时间与社会变革的大时间紧密联系在一起,并塑造了走在时间前面的圣徒般的英雄形象。

结语:革命叙事的时间奥秘

通过以上分析我们会发现,这种指向未来的时间修辞,正是产生革命叙事之构造的要义,也是其美学的奥秘。它以线性时间观为基础,彻底改造了中国传统小说的循环论时间观,将主人公从伤感的小圈子拉上了社会历史的宏大的时间之轴,并由此构造了另一种“公共的历史”。同时,它通过承诺未来,用“今天”换取“明天”——一种近乎宗教教义的理念——将牺牲现世的革命者塑造成圣徒般的道德形象。这种时间修辞营造了一种类似古希腊的《被缚的普罗米修斯》一样的壮美崇高的美感,塑造了“不死的英雄”,更道德和真理的话语权牢牢的抓在了手里,同时也获得了一种美学史上独有的品格——与“悲剧”相比更加壮美的形态或范畴,我们称之为“壮剧美学”。

当然,从历史哲学的范畴看,革命的历史叙述也可以看做是一种独特的“新历史主义”,因为按照海登·怀特的说法,任何历史叙事都是一种文本或叙事的修辞活动,都是一种“作为修辞想象”的东西。所以没有理由将之简单地打入另册,其所包含的种种叙事奥秘,都应该得到认真的研究和解答。

[1]Elliott Jaques , The Form of Time, London: Heinemann,1982.转引自约翰·哈萨德编.朱文红 、李捷译.时间社会学.北京:北京师范大学出版社.2009.

[2]Eliade, M. Cosmos and History, New York: Harper,1959. 转引自约翰·哈萨德编.朱文红、李捷译.时间社会学.北京:北京师范大学出版社.2009.11.

[3]Filipcova, B. and Filipee,J.‘Society and Concepts of Time ,’转引自约翰·哈萨德编.朱文红、李捷译.时间社会学.北京:北京师范大学出版社.2009.13.

[4]约翰·哈萨德编.朱文红、李捷译.时间社会学.北京:北京师范大学出版社.2009.13-14.

[5]【英】柯林伍德.何兆武、张文杰、陈新译.历史的观念(增补版).北京:北京大学出版社,2010.118.

[6]Robert F. Berkhofer, Jr. 邢立军译.超越伟大故事:作为文本和话语的历史.北京:北京师范大学出版社,2008.197.

[7]约翰·哈萨德编.朱文红 、李捷译.时间社会学.北京:北京师范大学出版社.2009.190.

[8]高云览.小城春秋.北京:人民文学出版社,2013.156.

[9]吴国盛.时间的观念.北京:北京大学出版社,2006.74.

[10]杨沫.青春之歌.人民文学出版社,2013.123.

[1]【英】弗兰克·克默德.刘建华译.终结的意义:虚构理论研究.香港:牛津大学出版社,1998.

[2]巴尔巴拉·赫斯坦·史密斯.论诗如何结尾.芝加哥:芝加哥大学出版社,1968.转引自【法】保尔·利科.王文融译.虚构叙事中时间的塑形(时间与叙事卷二).北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[3]【苏】巴赫金.钱中文主编.小说的时间形式和时空体形式.巴赫金全集第三卷.河北教育出版社,1998. 275.

(责任编辑:admin) |