|

◎康德对美学的浅定位把事物委屈为宜人风景或者宜人的形式,虽然避免了算计事物,但仍然没有达到尊重事物,因为事物仍然缺乏自足的意义,而只是迎合了主体性而被赋予了人的意义,因此,事物只是被理解为表现主体性的工具。

◎艺术对事物的敬意首先需要悬隔主体性或自我,这是一种反现象学的态度,即与胡塞尔相反的态度。现象学试图悬隔事物,从而使主体性能够在其意向性之中去创造客观性,使客观性得以内含于主观性之中,而艺术态度可以说是“反向悬隔” ,即通过悬隔主体自我而显现事物之灵,使事物得以显现其本身的精神性。因此,艺术不以人为尺度,而以万物为尺度,以此人能够与每一种事物形成灵性相通。当意识到万物有灵,就是美学态度;让事物显灵,则是艺术,而所有的自我表白都不是艺术。

◎“家-国-天下”虽然是三个层次的概念链,但其价值依据都是家,都是能够以家的精神去定义的存在。于是,“家-国-天下”的概念链就形成了一个具有纵深的意义链,同时也生成具有纵深的经验形式,这个纵深的意义链和经验形式作为一种潜意识化入在书画诗词宫宇园林的视野中。

万物百事皆有其本意,意味着一种事物总要做某种事情以成其功,即以“做什么”来保证它“是什么” 。一种事情的本意是否会在不断演化中被完全改变?似乎难以一概而论。有的事情之本意清晰明确又十分顽强,虽可以有不同解释角度,但基本一致,比如说,政治的本意是正(孔子定义) ,即建立公正的秩序;法律的本意是制止不正。但也有些事情的本意深藏不显,就容易出现理解的分歧,比如说,道德往往被理解为一个社会的公认规范。这种规范主义的理解就恐怕没有触及道德的深层本意,事实上,有时有的规范可能是恶的共谋。道德的本意应该是相互可逆的善良行为,或者说,是人之间的互敬关系,也就是孔子理解的仁的关系。容易出现理解分歧的是艺术,或者文学(比如鲍勃·迪伦) ,也许是因为艺术的功能不如其他事物的功能那样清晰。假如一种事物之“用”缺乏功能上的特定性或确定性,其“体”之意图也就隐藏得更深。

对万物的敬意

艺术虽属有形之事,其意却不在形而下,而在形而上之维度,即高于形的精神维度。凡是值得尊敬的存在都具有精神性,于是,艺术必须有能力把事物精神化,使事物成为值得尊敬的存在。根据礼乐之论,或可这样理解:正如道德是人对人用敬,艺术的本意是人对事物用敬。待人以敬,就是承认他人作为精神性的存在,同样,待物以敬,即奉物为精神性的存在,于是,待物如待人,敬重事物如敬重人,以对人的那般敬意去对待事物,待事物如同有灵之存在,这是化事物为艺术品的基本态度,也可以说,艺术暗含一种万物有灵论的态度。艺术原本正是起源于敬天礼地的仪式(按照人类学和考古学的考察,艺术起源于巫术或神秘仪式,意在追求生命之不朽,意在答谢天地之恩,意在祈福) ,在这个意义上,艺术之本意原在于敬天地之神性,答谢天地万物之大德。既然道德和艺术皆为用敬,只是有着对人对物之别,由此可见礼乐相通之论不虚也,此乃儒家对道德与艺术之互通性的理解。维特根斯坦也说,伦理学与美学是同一的,都是超越知性,非知识所能言,惟有“永怀敬意”以对之。可见圣人所见略同。礼乐之本皆为得天之道,因此,艺术也是人与存在的本真通达关系(此处接近海德格尔的理解) 。在艺术态度中,人不以知识或经济的“对象”去对待事物,而以款待“神灵”的方式去对待事物,这样,意识就在“通灵状态”中与存在的精神性同处一个维度、一个频率,实现量子纠缠。这就是艺术或美学的精神维度。

把事物当做对象,就是试图以主体性为准去支配事物,也就不再关心事物的精神性,而只关注事物的实用性或规律性,于是,作为对象的事物只是被意识所支配的物理存在,是主体的工具,在此主客关系只是人对物的知识或算计,毫无精神关系可言。康德清楚地看到了这一点,因此把审美定位为无利害态度。康德看到了一个相对浅层次的问题,却错过了另一个更深层次的问题。康德对美学的浅定位把事物委屈为宜人风景或者宜人的形式,虽然避免了算计事物,但仍然没有达到尊重事物,因为事物仍然缺乏自足的意义,而只是迎合了主体性而被赋予了人的意义,因此,事物只是被理解为表现主体性的工具。很显然,康德不可能超越主体性原则去理解事物,因为建构主体性正是康德全力以赴的目标,而这就是问题之所在。

其实主体性是一个神学原则,一个把人神化的原则,意味着一种人为万物立法的宗教。按照一神论,只有一个具有完全自主性和自足性的绝对存在,就是神。自主性和自足性意味着:意志即一切事物的最终根据。现代对主体性的建构就是试图肯定人具有自主性和自足性,可是人终究没有充分的自主性和自足性,因为人没有能力创造世界(这个能力显然属于神) 。对于人来说,始终存在着人无法做主的外在存在,也就是超越的存在。在此局限下,人的主体性神话只能局限于知识、道德和美学判断上的自主性。当人自以为能够决定一切价值,人就背叛了世界、自然和万物,背叛了一切超越的存在,而把一切存在看做是为人服务的“对象” 。于是人成为了孤家寡人,不再与神灵和万物沟通,一切语言都是语言的独白。基于主体性原则的现代人文主义只是一种把人伪装为神的神学。

现代人文主义的美学观点注定是一种误导,在其中,人肯定了自己,却失去了万物,就像自恋而失去所有朋友。在主体性计划里,即使在无功利的审美时刻,人也始终是万物的主人,这种审美态度虽然是纯洁的,却因为自我中心而使万物变得贫乏,呈现为万物一义,比如说,万物的美学意义被简化为美和崇高的形式原则。通常认为,康德之前只有美学观点而无理论,是康德确立了美学理论,但正是康德所建立的美学理论使美学流产,或者说,使美学无以立。

只有当万物不被看做是对象,而是作为超越的存在,作为人的平等“伙伴” ,万物才得以显现其固有灵性。审美的时刻,或者艺术的时刻,并非主体宣布其立法的时刻,相反,是主体立法失效的时刻,也是万物(包括艺术品)显灵的时刻,更准确地说,是人与事物灵性相会的时刻,也就是所谓天人合一的时刻。天人之合一不能理解为统一,而是灵性相会(董仲舒说的是感应) ,相当于communication (即心灵相会而形成共同体) 。在美学时刻中,人与事物平等互通,类似于人平等对待他人的关系。既然礼乐相通,那么,我们以礼待人,也就应该以乐待物,乐山乐水,正是人对待万物的伦理原则,同时也是美学原则——人受惠于天地,艺术就是对天地万物的答谢礼节,所以,对人之敬意落实为礼,对万物之敬意落实为乐。

艺术对事物的敬意首先需要悬隔主体性或自我,这是一种反现象学的态度,即与胡塞尔相反的态度。现象学试图悬隔事物,从而使主体性能够在其意向性之中去创造客观性,使客观性得以内含于主观性之中,而艺术态度可以说是“反向悬隔” ,即通过悬隔主体自我而显现事物之灵,使事物得以显现其本身的精神性。因此,艺术不以人为尺度,而以万物为尺度,以此人能够与每一种事物形成灵性相通。当意识到万物有灵,就是美学态度;让事物显灵,则是艺术,而所有的自我表白都不是艺术。

举个例子。1993年,艺术家米丘有个“巫(shaman)在芬兰”的作品, 49个巨大的气球,在芬兰乡镇近极地的黄昏光线里,在风中或快或慢地随机飘移,形成一种来自隐身神灵的神秘呼唤。这种把现实世界中的普通事物魔术化的“变熟为生” (defamiliarization)手法,使日常事物显灵,显示通向另一个世界的通道,或者是另一个世界干涉现实世界的入口。

意义链

传统的诗画书法建筑园林,都暗含与天地的通灵方式,但通灵不是通过语言,而是通过行为做法。天地不言,所以存在不在语言中,思想在语言中耳。孔子曰:“予欲无言。 ”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉? ”子曰: “天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉? ” ( 《论语·阳货》 )天地不言而以其无穷运作传达了存在之无限性、永恒性和万变性的消息,因此,天地的消息化为象,而不是化为言。子贡以为必须有所言,然后有可述,这是狭隘的理解,因为需要述的乃是作。

人之所为,历史之所成,无非二事:作与述,即创作与叙述。叙述的最终对象是创作,不是言论,而言是可传之忠告,所谓言传。这意味着,对人类历史的叙述是对创作的解释,而有思想的解释就成为言传的内容。 《世本·作篇》记载了传说中古人的各种划时代的创作,包括燧人出火、伏羲氏作瑟、芒作网、神农作琴、蚩尤作兵、黄帝作旃冕、伶伦造律吕、容成造历、仓颉作书、史皇作图、于则作扉履、胲作服牛、相土作乘马、共鼓货狄作舟、巫彭作医、祝融作市、奚仲作车,如此等等。就其原初意义而言,这些作品都是开创可能生活之作,并没有区分为也没有必要区分为技术作品、工艺作品或艺术品,因为它们的共同意义是开拓了某种可能生活,而一种可能生活总是同时具有经济、政治、伦理或美学的意义。对人类作品的学科化区分是很晚近的事情。舟车书图、琴瑟刀剑,难道不都同时是技术作品、工艺作品和艺术品吗?就人与物的灵性相通的境界而言,上述的每个作品都是最伟大的艺术品,每样创作都比后世的任何艺术品,哪怕比起伦勃朗、米开朗基罗、达芬奇或巴赫和贝多芬的作品,都要神奇得多、伟大得多。现代艺术的概念禁锢了人们对艺术的理解,甚至遗忘了艺术的本意。

北京师范大学哲学学院教授刘成纪曾与我讨论,天下的概念是否对审美和艺术具有影响。我想,这种影响可能是间接的,是通过某种意义链而进入经验的,进而化为美学观点。或许可以说:天下的概念提供了一种经验尺度,一个具有无限变化和无限伸延性的时空一体化尺度。成为经验尺度的天下就不仅是世界,也是与人心共在的活物。心中有天下,经验就与天下共尺寸。

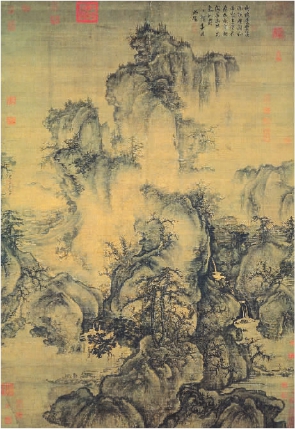

天下的时空一体化尺度就通过经验而潜移默化在诗词书画中,诗词不仅是时间性的展开,同时也是空间性的展开;同样,山水画也不仅是空间性的建构,同时也暗含时间性的动态焦点。有个熟知的说法认为,西方古典绘画有透视的焦点,而中国山水画却是无透视的散焦点。对此我略有疑问,所谓国画“无透视”的说法是在对比西方古典油画的透视构图时而被认定的一个比较性特点,就是说,是只在比较的条件下才被规定的对比性质,并非国画本身的内在性质,而对于国画本身而言,是否具有透视性是无所谓的,因为对于国画而言,透视不是一个需要处理的问题。符合透视也罢,不符合透视也罢,这个问题丝毫不影响国画自身的营构逻辑。就国画中的焦点而言,我的理解是,山水画的空间性隐藏着时间性的动态焦点,即眼睛所至之处都是随行的焦点,更严格地说,国画的视觉引导方式不是点,而是线,所视为线,所谓视线,因此,如果一定要谈论焦点,就只能说是连成线的动态焦点。国画不是按照眼睛的视域(horizon)画出来的,而是按照身心一体的内知觉“写”出来的,简单地说,国画是写出来的,不是画出来的,因此,国画在写出一个经验世界时,并不考虑如何画出眼睛对世界的知觉(of the world) ,却要考虑人在世界中的状态(in the world) ,也许应该说,国画里的世界不是心外的“对象” ,而是心在其中的家园。

家园经验有着一种大尺度的伸延能力,这与“家-国-天下”的概念链的内在同构性密切相关,而“家-国-天下”的概念链暗含着可以无限展开的意义链。生长万物的土地所生成的自然情感是家园经验,人与万物同在此地一起生长,构成生生与共的关系,因此,万物首先在存在论的本真意义上意味着是可能生活中的伙伴,而不是可以解剖为知识元素的对象。“家-国-天下”的概念链是家的扩展形式,其中,国是家园的庇护系统,所以,国的本意首先是家政,是经世济民的政治系统,此乃“经济”之原义,就是说,作为一个政治系统,国是保护家园生存系统的秩序建构。可以看出,“国家”是一个秩序概念,而“家国”则是一个价值概念,即以家的精神而定义的国。进而,天下是世界政治系统,意味着世界的秩序建构。 “家-国-天下”虽然是三个层次的概念链,但其价值依据都是家,都是能够以家的精神去定义的存在。于是,“家-国-天下”的概念链就形成了一个具有纵深的意义链,同时也生成具有纵深的经验形式,这个纵深的意义链和经验形式作为一种潜意识化入在书画诗词宫宇园林的视野中。

(责任编辑:admin) |