|

1

说起中国当今文学,就会收获一片谩骂。不少人根本没有读,就骂。问他怎么不读?回答说:不好还读什么?但不读怎么知道不好呢?这是悖论。我是读的,并且思考着研究着的。评判一个东西好坏,必须有参照,中国当今文学不好,是跟古代近代文学比呢,还是跟十七年乃至“文革”时候比,还是跟“新时期”乃至八九十年代比,还是跟外国比?我在此想找外国文学的参照。外国,我这里预设在西方与日本两部分上。当然西方也还可以细分,但谈论问题必须设定边界,谈论才成其为可能。

其实任何有着文明历史的国家或民族的文学,都是有价值的,只不过有境界高低之分。低境界的文学,价值就低。那么我想从文学境界上来考察。我把文学境界分成四个境界,第一个境界是生活境界,即在描摹现实生活层面上展现文学。教科书总说文学反映生活,“反映论”畅行于我们文学领域。我们一些前辈作家在教人写作时,也往往说要“贴着生活写”。但生活摆在那里,要作家忙乎啥?有一种说法,生活如此丰富多彩,已经有了新闻报道,还要小说干什么?确实。可惜我们的作家不知悔,这些年又大谈“讲中国故事”了。也许是受莫言获得诺奖的启发,我觉得莫言作品绝不只是讲中国故事,至于被翻译出去后成了中国故事,那是另一回事。我们不应该迁就这种趣味,不能再满足于讲什么中国故事,使中国文学继续处在低端。讲故事,描摹生活,是文学的最低层面。

第二个层面是艺术层面,也就是写作者能够把生活隐喻化。考察一个国家或民族的文学,不能不回溯它的传统,在这点上我们传统文学资源丰富。比如诗歌:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”这里的下雨已经不是自然现象了,是隐喻。汉语在表达隐喻上很富有表现力。汉字本身就是隐喻性的,方块字,每个字都是一个画面,每个字自成系统,不像西语是通过句赶句形成意思的。但西语结构容易生发对意义的追索,容易表达思想,这很重要,能够让西方文学作品上升到更高的层面,即思想的层面。

第三个层面就是思想的层面,要达到这层面,我们的传统资源不足。随着走出国界,跟国外写作者和读者交流,我总会想到自己的写作资源问题:我凭什么写作?我想一个作家写到一定的程度,必然也应该思考从传统中挖掘资源,否则写作就是无根之木,所谓写作,就是混写作、写个热闹,不足以把写作作为安身立命的事业。令人泄气的是,我们传统资源严重不足。极端点说,先秦以后中国就基本没有思想资源了,基本只有注疏。这使得我们不仅古代、以及近代的文学,韵味丰润,思想平庸。甚至新文学也是,尽管接受了西化的洗礼,仍然思想贫弱。

有人说,只要是写作,就已经有思想了,而且文学不同于艺术,文字天然承载着思想。即便是讲故事,讲什么,如何讲,叙述本身就潜藏着思想,隐喻更是来自洞察力,更需要思想照亮。这么看,我们的传统文学并不缺乏思想,但我更愿意把前者称为“思维”,而后者则是在“思维”和“思想”之间,并没有达到思想的境界。

当然文学作品中思想是有独特面貌的,不同于哲学思想,文学作品中的思想可以是片段的、不连续的,甚至是前后不一致的。这样,所谓文学的思想,就是一种“思想感”,李敬泽先生说是“一种气息,一种警觉,一种审慎,一种意志”。只是我们的文学基本缺乏这种气息、警觉、审慎、意志。

也许我们可以想到鲁迅,鲁迅确实有思想,但鲁迅几乎是孤例。而且鲁迅的思想的来源大家应该知道,是来源于西方,他的“国民劣根性”也是来源于美国人史密斯的《中国人气质》,“劣根性”这种说法,还是来自日语“根性”。必须说的是日本对鲁迅的影响,不只是“幻灯片事件”,“幻灯片事件”到底对鲁迅的“弃医从文”产生多大的作用,还可以再考察。我觉得对鲁迅影响更大的,是日本的思想资源。有人说,日本并没有严格意义上的思想家,但日本人是以特别的途径进入了准思想领域的。有人会问,这个“准思想”与我前面所说的“思维与思想之间”是不是同一境界?不是,区别在于暗性。我后面会讲到黑暗性。暗性决定了深邃,无论是“物哀”、“幽玄”还是“阴翳”,还是“入佛界易,入魔界难”,都进入了这种暗界。即便是佛学,最澄、空海切入的佛学也更具暗性,因此有了思想的形态。鲁迅在思想倾向上跟日本是很接近的,看看他翻译的厨川白村《苦闷的象征》,那么到位,几乎只有他能翻译得这么到位,没有思想倾向上的“合流”,是不可能做到的。

但我这里必须指出思想的本土性原则。最丰厚的思想是从本土土壤里长出来的,是传统思想资源与当下现实激发的产物,这种激发,才是对现实最有效的思考。鲁迅是借他国之火炬,照亮中国现状,有效性已经稍微欠缺。但即便如此,鲁迅也仍然是孤例。有人也许会说还有王小波。王小波是有思想,但王小波的思想,如果不是面对中国蒙昧的民众这个特殊群体,不是放置在特定的时代,那思想根本不算什么。无非就是启蒙思想嘛。一种早就应该被接受的思想仍具有醍醐灌顶效应,而且还要一再被教诲,是我们这些差生的耻辱,是王小波这个苦口婆心老师的悲哀。我们总不能拿差生教育的成果倨傲世界吧?

必须说明的是,鲁迅和王小波杂文在我看来不是文学作品,我们现在考察的是他们的文学。鲁迅乃至王小波的文学有多少价值?前不久我看了一部电影,可能很多人都看过侯孝贤的《刺客聂隐娘》。侯孝贤的电影基本都是闷片,从我看了他第一部电影《悲情城市》,一直到《戏梦人生》,后者那个沉闷,我都受不了,那是在日本,小放映场,本来没几个的观众最后都走光了,只剩下我。《刺客聂隐娘》很多人也是看不下去,闷,但我想起另外一个西方导演,安哲罗普洛斯也是拍闷片的。他的电影人物都很少,要论叙事资源,比《刺客聂隐娘》少多了。《刺客聂隐娘》还是一个侠客的故事,一个关于刺杀的故事,人物也多了不少。但是我看安哲罗普洛斯的片子不觉得沉闷,为什么?因为侯孝贤的电影里面没有思想,而安哲罗普洛斯的电影里面有,思想能够让观众在漫长的、几乎没有情节的过程中得到乐趣,否则闷就是闷,漂亮、巧妙、韵味,都只是低能量的叠加,甚至会生腻。有人说这是电影,电影不是文学,我知道电影不同于文学,但我考察的是它的文学的部分。而文学的部分,是电影最根基的部分。

2

关于思想,我必须再说几句。思想性其实包含两个部分:一个是深刻性,一个是价值性。你具有洞察力,问题看得很深刻,就具有了思想性。但不是全部,另外还要有正确的价值观。文字不仅是有眼睛的,而且白纸黑字,是具有训诫性的。诲淫诲盗的思想,我们一般很难把它看成思想。这跟人类文化发展的初衷有关,或者说,跟人珍惜自己族类有关。只要我们自诩是“人”,有时候还觉得是“天之骄子”、“上帝选民”,那么我们就不会让自己偏离“生而为人”的价值观。恶人也往往要标榜自己的正当性。从这点上说,“真理”与“正理”有着割裂不开的联系。那么问题就来了,“正”是否可以遮蔽“真”?“真”在多大程度上能够独立于“正”?“真”与“正”如何相得益彰、并驾齐驱?我觉得中国思想者或者思想的诠释者们没有处理好这个问题。至于文学,也只能一直被“文以载道”的价值观所笼罩着,也因此呈现着世俗价值取向,更多的为了起教化作用,不能深入进文学的内核,否则就会被禁止。所谓禁文禁书,归根结底禁的是价值观,当然他们常以不真实作为托词。

缺乏思想,是我们文学极大的一个问题,但是还不是最根本的问题。一般来说,人们基本会把文学境界归纳为三层:生活的、艺术的、思想的,但我觉得还有第四个层面,就是精神层面。精神层面和思想层面有什么区别呢?思想层面是理性的层面,精神层面是非理性的层面,是更高的境界。讲到非理性、更高层面,可能很多人会以为是不是在指宗教?刚好我们的题目叫“出埃及”。老实说,我最初也是想用“宗教”这个词来表述,但我想会造成混淆,刻意闪避了。文学之“出埃及”,固然有抵达希望之意味,但文学之希望却是无希望,黑暗,在罪恶中滚身、狂欢,这就是文学的宗教性。

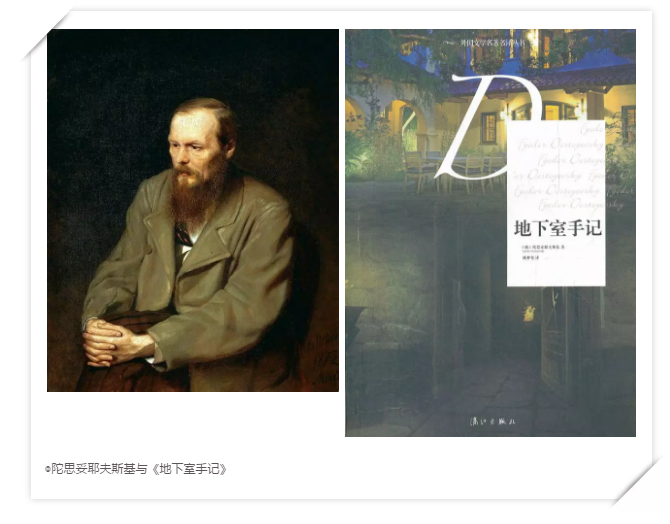

讲到宗教文学,我们很容易就想到俄国作家陀思妥耶夫斯基。相当长的时间,我也很相信陀思妥耶夫斯基是一个具有宗教思想的作家,他真信上帝。但是后来我怀疑了,如果这样子的话,陀思妥耶夫斯基跟列夫·托尔斯泰的区别在哪里?

他的信仰写作与托尔斯泰有何不同?如果没有不同,同质化写作就是写作的空转,为什么我们会那么记住陀思妥耶夫斯基?

产生疑问,是因为我自己写作探索的失败。我虽然不相信“托尔斯泰主义”,但在当今普遍缺乏信仰的情势下,我仍然想进行信仰写作。但我失败了,走不通。写作是思想推进的产物,但我推进不下去了,我的新长篇写了几万字,没法写下去,我找不到路。然后我看到了舍斯托夫论陀思妥耶夫斯基。舍斯托夫对陀思妥耶夫斯基的解读对我启发很大,几乎是打开了一扇全新的门。再读陀思妥耶夫斯基,我发现与其说他是信上帝,不如说是信魔鬼;与其说他是希望着,不如说是虚妄。他早年也寄希望于俄国社会改革,后来他被判了死刑,将要行刑,被赦免,然后流放,这是他思想转变的契机,他开始怀疑原来的思想了,他怀疑社会改革能够从根本上改变现状,按舍斯托夫的说法,他从“地上人”转到了“地下人”。这转变体现在文学上的节点,就是《地下室手记》的写作。从《地下室手记》开始,陀思妥耶夫斯基成了一个伟大的作家,他之前的小说虽然很好,但谈不上伟大,他不过是一个优秀的写作者,但还不是抵达终极精神境界的写作者。终极精神境界是怎样的?就是对思想的追问,对理性的盘诘,对价值的怀疑,对世界无论如何的绝望。表面上看,他在呼唤上帝,实际上他是在释放魔鬼,这是一种怎样的绝望,怎样的黑暗,怎样的罪恶,怎样的灵魂颤栗,怎样的病!所谓精神,就是这样的东西;所谓精神性,就是黑暗性、病性。

我前段时间看了刘再复先生和林岗先生合著的《罪与文学》,从罪入手,是探索文学精神性的好书。我的观点虽然略有所异,但方向一致。我觉得这本书相当程度上切中了中国文学的病症。这本书已经出版好多年了,但药方虽已开出,病人不肯吃药,所以到现在,病症仍在。这本书里给我印象最深的是论述鲁迅《野草》的部分,《野草》也是我经常会想到的案例,我常会想到鲁迅写《野草》时的情景。语文老师喜欢讲时代背景,教科书上说,鲁迅写《野草》时是“五四”过后的低潮时,失落、苦闷,但其实那时代并没有多么糟糕。我考察过鲁迅所处的时代,其实鲁迅几乎可以说生活在好时代。前期“五四”,即使低潮了,也仍然不太坏,跟我们现在比比看;后期,国民经济飞速发展,我们现在不是很受用GDP吗?那时代GDP很高啊!但鲁迅却仍然骂娘,不满,为什么?一个作家固然不能关在象牙塔里,他必然被时代所激荡,但激荡他的是时代的内核。再好的社会也不可能好,社会再好,人生归根结底也是可悲的,所以永远不满。固然这里也有策略性的不满:必须保持不汇入时代“大合唱”,必须坚持流亡立场,坚持当零余人,必须保持愤怒,让自己不至于被表象所麻醉。人是很容易慵懒的,必须警惕平庸,坚守黑暗。《野草》里有一篇叫《立论》的:一个人家里生了一个小孩,抱出来给大家看,大家围过来,有人说这个小孩以后会当官,这家很高兴,表示感谢。又有人说这小孩以后会发财的,又收到了感谢。第三个人不识好歹,说这个小孩以后会死的,遭到了斥骂。鲁迅借助一个先生的嘴议论道:说小孩将来会当官会发财,分明是撒谎,你怎么知道这个小孩以后会当官发财?但是这小孩将来确实是会死的。我刚完成一个小说,名叫《摇篮与坟头》,这个标题是来源于西方的一种说法:“每一个摇篮都是一个坟头。”当我们看到小孩出生,很欢欣,我们觉得他一天天长大,实际上他是一天天走向死亡,每一天都在走近坟墓。当然这是非常黑暗的心理。

3

作家是特别能够感受黑暗的人,最能够感受到的,是那切身的、不能摆脱的黑暗。一个人可以骂完社会,接着哈哈过日子去,“西湖的老虎”即使确实会“吃人”,也不是马上就会吃的。但家庭生活是哈哈不过去的,它无时无刻在胁迫着你。不只是衣食住行,是婚姻,特别是无情的婚姻。作家是特别有感情需求的人,如果爱情消失,身边躺着一个不爱的人,那么至多是得过且过; 但是如果身边这个人是所厌恶的,那么就会做噩梦。这个人就是朱安。社会黑暗远不如家庭黑暗,家庭黑暗中最黑暗的,就是床笫黑暗。

我查了一下,《野草》大致写于二四年到二六年,《题辞》写得迟些,二七年。写《野草》那段时间里,在鲁迅身上,在作为具有肉身和灵魂的作家的鲁迅,而不是革命家文化旗手的鲁迅身上,切身发生了什么?周氏兄弟卖了老家的房子,在北京买了八道湾的宅子。老家房子卖了,老妈得接来,“黄脸婆”朱安也要接来。鲁迅从来没有跟她睡同一张床过。朱安给鲁迅做棉裤,鲁迅不穿。但鲁迅必须“背”着这个人一辈子。鲁迅当然也可以把朱安休掉,但休了朱安,那种年代,朱安只能去死。而且他妈还在,鲁迅还必须扛着孝顺这个牌坊。鲁迅是有着绍兴师爷尖刻又坚硬的性格的,他内心是有很坚定的某些东西的,不容许自己去苟且。他只能撑着,这是一个困境。

第二个困境是来自弟弟周作人,弟弟娶了个日本老婆回来。据说鲁迅当年在东京也谈过恋爱,但没有结果。我听过一种说法,因为鲁迅必须娶朱家小姐。周氏兄弟留学后期,清政府支付的学费告吹,周家已经破落,他们本来只能回国,朱家救了他们,但条件是周家老大娶朱安。这我没有去查文字资料,但文字资料有一个记载,关于周氏兄弟吵架,大哥对二弟说,要没有我当初付出牺牲有你现在?周作人回:那都不算。这对话背后是否有这事的影子?没有去过日本的,不知道娶日本老婆有多好,至少比娶个脸从来没有白过的中国腐女好。老二那种心理上的满足度,和老大心理上的失落甚至失败,形成了多大的落差。在种种苦闷之下,鲁迅写了《野草》,有了那些说不清道不明的苦闷字句。《野草》题辞虽然写在二七年,但贯穿了《野草》的精神,第一句是:“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。”这是什么话?这简直不是话,只是传达出了极度苦闷和荒诞感,欲言还休。他不知所以,不知所云,他要痴了,疯了。这时候的鲁迅是最好的作家,也就是说这时候的鲁迅,是抵达黑暗精神层面的鲁迅,他“问苍茫”,叩问存在,没有答案,绝望,但“绝望之为虚妄,正与希望相同”。写作就是这种绝望而又希望着的行为。没有希望,写作行为也没了。但这是怎样的希望啊!

可惜鲁迅接下来又走开了,他跟世俗世界较真去了,他跟“国民性”较真去了,跟“有物之阵”战斗了,尽管他自己仍然说是“无物之阵”。最后他还觉得希望在陕北了。也许是他觉得自己耗不下去,是更深的绝望吧,所以文学也不作了。

当代文学里极少作家作品具有绝望性,除了个别如阎连科。虽然有评论者从意识形态上对他作品提出了指控,殊不知这恰恰是文学性所在,我曾经在一篇文章中说过,在此不再赘述。我想再说一个作家,王小波,我说的是他的小说。王小波有一篇小说非常有名:《黄金时代》,主人公叫王二,是个“流氓”。王小波小说男主人公很多叫王二,有人说这就是王小波,因为王小波在家里排老二。王二是“流氓”,另外一个女的叫陈清扬,是“破鞋”。现在年轻朋友对“破鞋”这个词很陌生了。这一对男女实际上是谈恋爱,但那种年代,谈恋爱就被认为是“搞破鞋”、“耍流氓”。运动一来,要开斗争大会,他们就要被拉到台上去,“出斗争差”。同学们可能不太知道,那年代集体劳动,计工分。出差的人,比如干部去开会,没能劳动,就按出差折算工分。他们这两个人被拉去批斗,自然也没办法下地劳动,但运动需要他们撑场面,怎么办?圆妥的办法是按出差计公分,所以有了“出斗争差”这种说法。但我们为什么要去?可以不去吗?不能。去了又给合理折算,也算不亏待你们了。这是怎样的温柔的施虐!王小波的小说好就好在深入到这种温柔的暴虐中。小说中这么写“出斗争差”:“我和陈清扬出斗争差的时候,她把头上的发卡取下来,衔在嘴里,再一个一个的别好,翻起衣领,抽下袖子,背过双手,等待受苦。”

正常人有这么乖的等待受虐的吗,但是王小波写的是人在极为无望之下的无可选择,只能顺从。这是怎样的黑暗!还有一段:“出斗争差的时候人家总要抓着她的头发让她往四下看,于是她把头发挽成两捋,分别用皮筋把它系住,这样人家一只手抓住她,另一只手揪住她的头发就特别的方便。”这里有个当时被批斗时的标准性姿势:“坐喷气式飞机”,被斗争的人被按下头,押起两个胳膊,翘起来,屁股自然就撅起来了,跟飞机一样。两只胳膊,一边一个人押,够用,但脑袋只有一个,不够用,怎么办?陈清扬就先把头发分成两捋,这样能分给两边的人抓。她真有经验,她想得真周到。于是一切妥了,“她就这样被人驾驶着,在台上扮演了破鞋”。

每当看到王小波这一类描写,我都有一种无法抓挠的痛。明明是谈恋爱,却被说成是“搞破鞋”。“搞破鞋”就算了,现在不搞了,改邪归正了,但因为政治运动来了,仍然要像骡马一般拉出去遛一遛。还给计工分,好像很讲道理、讲人情。既然人家讲道理讲人情,你就从了老纳吧!你就自觉点吧,于是想施虐者之所想,急施虐者之所急,很配合,后面还写到简直无所谓了,简直欢欣了。这是SM,“虐恋”,我当年写博士论文,用了一个更具有广泛涵盖性的词:享虐。享虐是人类精神的最黑暗,掀翻理性筵席,摒弃价值遮蔽。王小波小说的精神性,即精神黑暗性、精神病性主要就体现在“虐恋”上,我相信王小波对“虐恋”这种精神现象是很有体悟和洞察的,这使得王小波能够深入到精神深处,从内面把握世界。精神性是思想的纵深化,纵深到底,打破底,透出光来。汉民族思想上就缺少纵深,缺乏多层次,直深到反面。

但老实说,我看王小波的小说,又总有点不满足。什么原因呢?我疑心王小波的杂文思维多少有点制约了他的小说。他的杂文是要讲科学,要讲民主,要讲怎么合理生活,他的小说里,我感觉也总在向读者昭示怎么样生活才是合理的。世俗价值化,是文学的忌讳。世俗要正确,文学要反正确; 世俗要生存,文学要毁灭。我甚至想,王小波这短板是否也跟他所欣赏的那类作家有关?他喜欢的作家基本属于很让人愉悦的、轻的一类,像卡尔维诺、玛格丽特·杜拉斯,他们其实并非“一流作家”。聪明的,机巧的,诗意的,小资的,这些作家也影响了中国当代许多作家,我们的许多作家对“二流作家”如数家珍。具有很大精神担当的王小波,竟然青睐“二流作家”,让我不可理解。但也许可以解释:他是理工科出身,理工科出身的人是受过正确的价值取向教育的,所谓崇拜科学、真理,不然怎么读出来?所以跟读理工科的人谈文学,往往谈不明白,他也不明白你们文科生思维怎么会这样?乱的,疯的,没有条理,没有逻辑,文学有什么用?文学还真是没有用的事业。

顺便说一下,当今世界文学,基本都在“二流”层面。许多年来诺贝尔文学奖常常爆冷门,这是否也说明这个问题?我在大学里教日本文学,讲到村上春树、吉本芭娜娜,想再延续下来,但很难。很难找到能够跟芥川龙之介、谷崎润一郎、川端康成比肩的作家。实际上村上春树就已经有问题了。20世纪末至今,西方文学式微,日本文学式微,东欧的、南非的文学并没有式微,同样是东亚,韩国文学我接触得少,但从电影上看并没有式微,非常棒。中国处在动荡裂变的状况,应该出伟大的文学,但我们的写作者竟然跟处在相对安稳环境的西方或日本的写作者比闲适了,这是怯弱和懒惰。必须说明的是,文学式微不是坏事,世俗意义上说,文学式微的地方是幸运的,就像没有苦难的地方不需要司祭。

回到主题:“出埃及”。我为什么要用这个题目?为什么不用“中国文学出路在哪里”?因为我要突显文学精神祭祀的内质,而这正是我们根本缺乏的。犹太人曾经长期处在蒙昧和被奴役的境地,当法老王权衰微,他们抓住机遇,接受了神启,走出了埃及,得到了拯救。但这是世俗现实中的拯救逻辑,文学的逻辑与世俗逻辑不同,它与世俗逻辑相反,是世俗逻辑的反向同构,它以黑暗为光明、以坚忍为逃亡、以苦难为欣悦、以绝望为希望。文学是通过内面即黑暗的精神同道抵达上帝,这就是文学希望之路,也是中国文学获得拯救之路。但要走这条路,我们的传统资源几乎是无。知道问题之所在,未必就想改;但即使想改呢?也未必能改好。我们就在这样的土地上。一起努力吧,“出埃及”!

(责任编辑:admin) |