|

2017年2月,一本名为《东北游记》的书将在中国上市。它的作者是迈克尔·麦尔(中文名梅英东),《再会,老北京》的作者。因为非虚构写作,他曾获得多个写作奖项,包括古根海姆奖、纽约市公共图书馆奖、怀廷奖(Whiting)和洛克菲勒·白拉及尔奖。目前,迈克尔·麦尔在美国匹兹堡大学教授非虚构写作。

1995年,作为支教的美国和平队志愿者,迈克尔·麦尔第一次来到中国,在四川当英语教师。随着时间的推移,他对中国越来越感兴趣。结束支教后,他来到北京,住进了胡同,在附近的小学当起了英语教师。当能够说一口流利的汉语、对中国文化如数家珍后,他有了新的目标:让西方读者了解自己所感受的中国。

2008年,《再会,老北京》在中国出版。在书中,麦尔细致生动地描述了城市变迁时期普通北京人和外来务工者的生活,以及他们的期盼、焦灼与无奈。他同时援引大量文献资料,梳理了北京城的起源、变迁和风俗人情。

也是在北京,麦尔认识了自己的中国妻子。或许是爱屋及乌,他对妻子的老家产生了浓厚的兴趣。2010年到2012年,他决定做“上门女婿”,在妻子老家——位于东北腹地的吉林市昌邑区孤店子镇大荒地村一呆两年。他在当地租房子,睡火炕,烧柴禾,在小学当外教,记录大荒地村的变迁。这些经历,都被写进了这部《东北游记》。

沿袭《再会,老北京》的风格,《东北游记》用多种风格来回切换,部分内容是游记,部分内容是社会学研究,部分内容是历史背景,部分内容是回忆录。作者以个性鲜明有趣的亲朋好友(比如书中的三姨和三舅)为主线展开叙述,一个东北的普通农村被写得有声有色。麦尔说,自己最初只计划写这一个村落,但随后发现,大荒村是整个中国农村变革的缩影。

围绕《东北游记》和《再会,老北京》等作品,1月22日,腾讯文化对迈克尔·麦尔进行了电话采访。以下为访谈内容。

迈克尔·麦尔

“我从来不会假装自己就是他们中的一员”

腾讯文化:《再会,老北京》关注的是中国城市的变迁,《东北游记》关注的是中国农村的变迁,你为什么对中国的新与旧、古老与现代的冲突和碰撞如此感兴趣?在这种冲突和碰撞中,最吸引你的是什么?

迈克尔·麦尔:当我想读的书不存在时,我想,我就该写这样一本书了。我喜欢读以宋朝晚期为背景,或者描述有关20世纪初中国帝制溃败、军阀混战时期的中国人的故事。这类书会尽可能记载更多的细节,让人们清晰意识到:一个时代在结束。但实际上,这类书非常少。目前中国也在经历巨大的变化,以此为背景,在《再会,老北京》中,我试图记录胡同里的生活,在《东北游记》中,我试图记录村庄的变化。

这种冲突和碰撞最吸引我的是什么?当新与旧、古老与现代相遇时,冲突不可避免,作为作家去观察这一点,非常有意思。我的这两本书是为一百年后的读者写的。在2117年,如果有人想了解中国在目前的转型阶段都发生了什么,他们可以看这两本书。

腾讯文化:说到《东北游记》,你带着写书的目的入住大荒地村,一开始想写怎样的一本书?最后成稿和你的初衷有差异吗?

迈克尔·麦尔:我开始想写一本关于中国民间风俗的书,包括民间歌谣和传说,以及乡下安静的生活——冯骥才指出,中国每天有80至100个村落消失,我想在它们消失之前去看看它们,去记录它们。但到大荒地村之后,我发现我在北京目睹的那些变化同样发生在乡下。所以我决定写这部非虚构作品。

这部小说好不好,完全取决于我的运气、我遇到的人、发生在我周围的事。实际上,我没有主动改变我要写的内容,是我遇到的现实改变了我的故事。

腾讯文化:在为写《再会,老北京》和《东北游记》进行的调研中,你的感受有何不同?

迈克尔·麦尔:在北京,随便请一位当地人聊北京的历史,他们都很乐意、很兴奋,能侃侃而谈。他们很喜欢历史。收废品的“废品王”是我的邻居,尽管是河南人,他也能谈很多北京的历史。在北京生活的人也很容易接触到历史,比如通过博物馆、报纸、书本、课堂教育等。在北京调研要比在大荒地村调研顺利。

大荒地村秋收

在大荒地村,当我向当地人打听关于乾隆时期、日据时期的情况时,他们经常无言以答。我去吉林图书馆和档案馆,也很难找到相关的记载。我意识到,大荒地存的历史更个人化,是即刻发生着的;更口语化,是个人在经历的,而非皇帝下令让人记录的。

此外,还有一个不同。在北京,我访谈的是陌生人或我周围的人,他们可以说,也可以不说。但在大荒地村,我属于整个大家族中的一员,我访谈的是我熟悉的人、和我有关的人,写熟悉的人要比写陌生人难。

腾讯文化:这种纪实性写作的关键之一是细节。在收集材料的过程中,你每天都做日记,记录你和人物的对话吗?

迈克尔·麦尔:是的,我每天都会记笔记,这是我当老师养成的好习惯之一。同样,这也因为一旦写非虚构小说,我就需要这些材料。

我像是间谍,到处观察、做笔记。坐在那里备课的时候,我顺便做笔记,记录学生们在做什么,老师们在谈什么,走廊里挂着什么,课程表上有什么,大家吃什么……我也记录在回家的路上发生了什么,在博物馆碰到什么样的人……我尽可能记录下所有的细节。

除此之外,我也做正式采访。写《再会,老北京》,我采访和我住在同一个四合院的大娘。写《东北游记》,我采访三姨。我告诉她们,我要对她们进行采访,要录音。我请我的学生将这些采访录音整理成汉字,我再翻译成英语。遇到不懂的地方,我就去找采访对象,让对方解释,看看我理解的对不对。我很庆幸有这些录音,在将书译成中文出版时,它们为翻译提供了很重要的参考。

腾讯文化:你的普通话不错,但东北有一些方言,你会因此遇到语言障碍吗?

迈克尔·麦尔:的确,这些方言对我而言太难懂了。遇到这种情况,我会问对方,“你在说什么?”,或者寻求朋友的帮助。有时有人对我说东北话,看我听不懂,也会用普通话再讲一遍。

幸运的是,我两本书中涉及的大多数人物都接受过良好的教育,都会讲普通话,比如学校的老师、学生和家长。三姨是干部,她也讲普通话。

大荒地村的冬天

腾讯文化:你曾说,吸引你写大荒地村的原因之一是你和这个地方的距离感,这也是你了解这个地方的冲动。书稿完成后,这种距离感依然存在吗?

迈克尔·麦尔:我时刻感受到这种“距离”感,因为我不可能成为他们真正的老乡。我可以随时到机场,买张机票,想去哪里就去哪里,永远不再回来。

书稿完成后,我觉得和大荒地村的人更亲近了,因为我和他们聊天,观察、记录他们的生活,我也很关心他们。但是,我从来不会假装自己就是他们中的一员。

“赛珍珠成了我的榜样”

腾讯文化:《东北游记》时而像游记,时而像历史书,时而像回忆录,时而像喜剧。你为何最终决定使用这样的文体?哪些作家给过你启发?

迈克尔·麦尔:我是故意这样做的。这并不明智,因为对美国的出版商而言,他们很难将这本书归类:这本书该放在回忆录书架、时事书架,还是游记书架?如何为这本书进行市场定位?

英国作家乔治·奥威尔是我的偶像,也正是他影响了我的写作方式。他在作品中将第一人称报道和他调研获得的信息巧妙融合。但他很少涉及一些历史知识,而我喜欢做一些历史性的研究。对西方读者而言,介绍中国变化的背景也是很有必要的。

我并非在假装是我创造了这样的文体,但我也的确知道,我的写作方式是独一无二的。我不知道这样是否总能行得通,这本书里,我有喜欢的部分,也有不喜欢的部分,但我相信我会越写越好。

腾讯文化:书中涉及中国历史的部分很多,你如何选择参考文献?如何对引用的内容进行取舍?

迈克尔·麦尔:我几乎读了可以找到的关于过去一百多年里中国乡村变化的所有书,它们大都是英文的,也有一部分汉语的。其中包括一些学术论文、传教士的回忆录和战争报道。我在纽约公共图书馆看了一年的书,也去了东京、重庆和北京查相关的档案,我试图搞明白哪些信息缺失了,哪些故事没被讲出来。

我引用文献的标准是,选择其他作家很少涉及的内容。在做《东北游记》调研时,我所发现的最有意思的资料,是十九世纪八九十年代,随着中东铁路开通来中国的外国探险者的。我很喜欢这部分,所以书中涉及很多。

麦尔在大荒地村租住的房间的窗外

腾讯文化:你在一次讲座中指出,写《东北游记》的最大挑战是,因为认识,因为是家里人,他们倾向于只说好话。这大概不利于你获得全面客观的信息。你如何避免这一点?

迈克尔·麦尔:我会一遍遍问对方同样的问题,获得不同层面的答案。比如你问对方“什么是‘大跃进’”,如果对方那天的情绪不好、很累,或者天气很热,他们很可能不愿多讲。但在晚饭时或者一周后,他们就可能说出所有的故事。比如我可能会先问我妻子的表妹某件事,她说的可能和三姨有关,然后我再对三姨说:“××说你会唱歌,而且唱得很好听。听说在过去,你们经常唱歌。”我常常通过这些方式让对方自然而然地讲述。

当然,这个过程非常不容易,特别是在一个小村子里。故事经常变化,这取决于人们的情绪、他们彼此之间的关系等因素。

腾讯文化:《东北游记》中提及美国农业经济学家卜凯和他的妻子赛珍珠在中国农村考察的历史。他们对你的写作有哪些启发?

迈克尔·麦尔:在书中讲述赛珍珠和她先生的故事,对读者很有意义。我是教非虚构写作的教授,学生经常问我,写在非虚构作品里的内容难道不该都是原创的吗?不该是作者自己的经历吗?我回答“是”,但也会告诉学生:你的作品是在已有知识体系基础上的扩充,假如有一个中国作者非常擅长写中国乡下的生活,你就应该把他写进你的作品,为后者提供背景。

有意思的是,多年前,赛珍珠故居博物馆在镇江开馆,我为《纽约时报》做了《大地》(赛珍珠凭这部作品获得诺贝尔奖)的中文翻译的访谈稿件。这位翻译是来自南京的一位教授,他告诉我,他在哈佛大学访学时,很多美国人问他关于赛珍珠的情况,但他根本不知道赛珍珠是谁。然后他读了赛珍珠的作品,对她产生了兴趣。

而我呢?在读赛珍珠丈夫的田野日记时,我产生了类似的感受。我意识到,赛珍珠对乡下人的访谈,尤其是对女性的访谈,促使她写了《大地》。从她们那里,赛珍珠了解了当地的民歌、民俗、菜谱……这恰恰也是我最初入住大荒地村所想做的——写那些即将消失的文化。赛珍珠成了我的榜样。

她给我的另一个启发是,要了解当地人,首先要懂当地语言。这也是在中国做调研的前提。赛珍珠的汉语很流利,所以我也很努力地学习汉语。

每个月都会“拜访”大荒地村

腾讯文化:写《东北游记》的过程,也是你了解中国农村变化的过程。在这个过程中,最令你感到忧虑的是什么?

迈克尔·麦尔:是谁来做决定的问题:谁的村庄?谁的城市?比如大荒地村,60年前,这里被水淹没,村民们的父辈脚上捆绑木板,踩在湿地上,把水排干,开垦了这片土地。也就是说,村民们建造了这个村庄。那么,他们关于村子发展方向的建议是否应该被倾听?比如在北京,我发现大多数在胡同里生活的人都愿意离开胡同,搬入带暖气、热水、停车位的现代公寓,但他们希望信息透明,不希望糊里糊涂地搬。我认为,关于发展的决定需要更透明。

腾讯文化:你最近一次回大荒地村是在哪一年?它有什么变化?

迈克尔·麦尔:是2014年。当时我的儿子两岁多,我带他回老家。我打算今年再带他回去看看。

麦尔在大荒地村租住的房间

实际上,我每个月都会“拜访”大荒地村——我从谷歌地图上了解这个村庄的变化。我发现,我曾经住过的那个房子不见了,成了田地,三姨的房子还在那里,有更多新的公寓在建设之中。

腾讯文化:你最近在写关于本杰明·富兰克林的书,这个题材似乎和你的前两本书截然不同。为什么想到写这样一个人?

迈克尔·麦尔:一次中国领导人来到华盛顿和奥巴马共进午餐,我也是受邀嘉宾之一。当时房间里有三百多人,包括科林·鲍威尔、基辛格和希拉里,马友友在演奏大提琴。我不太适应这样的场合,就到处闲逛,走进午餐室旁的房间。当我不经意把手放在身前的桌子上时,一名保安人员让我不要碰它。仔细一看我才发现,桌子上的标签说,本杰明·富兰克林和英方代表在这张桌子上签署了《1783年巴黎条约》。这个条约标志着美国的独立。

我当时有点震惊。我对他知之甚少。他难道不是那位矮个、光头,在雷电中放风筝的科学家吗?从此,我对他的生平产生了浓厚兴趣,开始了解他,也发现了他对中国和中国文化的兴趣。

本杰明·富兰克林从未去过中国,但和中国有密切联系,他经常在费城的报纸上看到儒家和老子的名言。他住在伦敦期间,英国和中国贸易频繁,他一定淘到很多有意思的中国物品。在他的遗嘱中,他将最珍爱的物品——一支中国手枪传给他的孙子。后来这支手枪下落不明,我正在到处寻找它。在这本书中,将会讲述很多中国如何对本杰明·富兰克林的生活、思想产生影响的内容。

我的儿子就叫本杰明。看,我实在是太喜欢本杰明·富兰克林了!

腾讯文化:那你儿子的中国名字是什么?

迈克尔·麦尔:我们让他姓陈,因为我妻子的母亲姓陈,到她那一辈,她的家族没有男孩子,我们希望儿子能把这个陈姓沿袭下去。儿子的名是“路客”,道路的“路”,“客人”的“客”,像是一名旅行者。

腾讯文化:今年秋天,你的另外一本关于中国的书将出版。这是怎样的一本书?

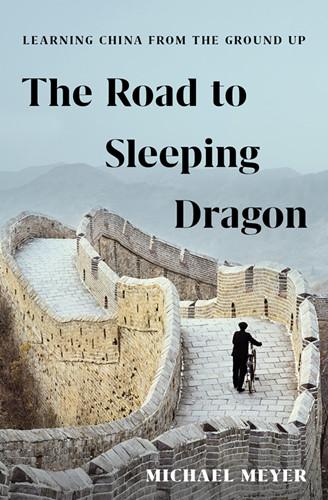

迈克尔·麦尔:这本书名叫《卧龙之路》,讲的是我在四川支教、在北京做记者的经历,也包括我在新疆、西藏、云南、甘肃和青海的游历,还记录了我和妻子的跨文化爱情。它的英文版将于今年秋天出版。

22年前,我作为美国和平队志愿者来到四川支教。初到中国,我不会用筷子,不会说一个汉字,对中国一无所知。我记得,当时我读的第一本关于中国的书,是林语堂的《吾国吾民》。它写于1930年,主要是在向西方人介绍中国和中国文化,告诉西方人应该如何理解中国人。我也是从这本书开始了解中国的。现在,我想通过《卧龙之路》这本书,记录下我的经历、经验和教训。

《再会,老北京》是献给我父母的,他们从没来过中国,我希望他们了解中国的胡同生活。《东北游记》是献给我儿子的,我希望他了解他妈妈成长的乡村。《卧龙之路》则是献给我妻子的。

腾讯文化:你还打算写关于中国的书吗?

迈克尔·麦尔:我的一个梦想是写关于中国渔村的故事,写关于中国海岸线的故事。人们通常会关注中国的城市和乡村,但中国也有着绵长的海岸线,孕育了丰富的海洋文化。

(责任编辑:admin) |