|

王嘎 中国政法大学马克思主义学院副教授。2004年毕业于北大国际关系学院,获博士学位,研究方向为中亚五国社会转型与政治稳定。主持或参与多部译著,共计一百五十万字。《帕斯捷尔纳克传》译者。

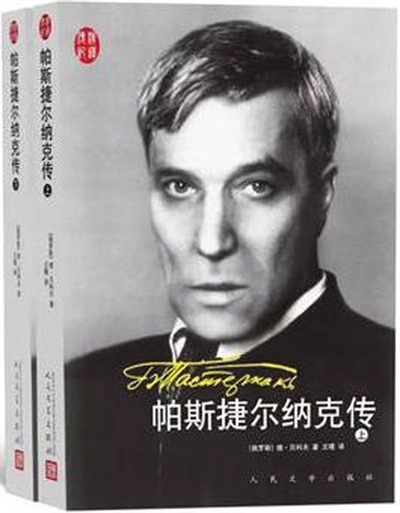

《帕斯捷尔纳克传》

作者:德米特里·利沃维奇·贝科夫

译者:王嘎

版本:人民文学出版社

2016年9月

这本厚度达1014页的帕氏传记,将文本、命运和帕斯捷尔纳克三者等同起来,打破了传记题材通常的线性叙事模式,以“夏天”的季节隐喻作为对诗人履历和精神气质的“模仿”,这是一本抒情诗人写给抒情诗人的传记。

鲍利斯·列奥尼多维奇·帕斯捷尔纳克(1890—1960),苏联作家、诗人、翻译家。1890年2月10日生于莫斯科。1957年,发表《日瓦戈医生》,并获得1958年诺贝尔文学奖,后因受到苏联文坛的猛烈攻击,被迫拒绝诺贝尔奖。

致敬辞

在惯于书写失意与民怨的俄罗斯文学语境下,帕斯捷尔纳克实属凤毛麟角的异数,作为一个平民知识分子,他曾被逼向道德两难的绝境,却善于将一切灾祸转化为幸福的机缘,最终经受住良心的拷问。俄罗斯诗人作家贝科夫用雄浑而激情的笔力,书写了一位在极权条件下依然葆有丰盛的爱与创造力的范本,给予我们一个崭新的机会,重新审视文学与时代,文学与人格的关系,重新理解“穿过苦难,做幸福的人”这一贯穿时代语境的精神命题。

我们致敬《帕斯捷尔纳克传》,这是作者与传主心灵交合的相互馈赠,也是译者王嘎六年磨一剑的精神纪念碑。1014页的体量,从翻译到阅读,几乎是一个“不可能完成的任务”,他用精准洗练的汉语,还原了原作的哲思与诗意,更将传主一生的荣耀与悲情,软弱与持守带到我们面前,让中国知识界在作家独立人格的烛照下反观当下的自我。

答谢辞

1958年10月23日,瑞典诺贝尔委员会致电帕斯捷尔纳克,祝贺他获得诺贝尔文学奖,他的回复是:“无限感激,感动,自豪,吃惊,惭愧。”今天站在北大的殿堂,请允许我借用帕斯捷尔纳克的话语来表达此刻的心情,尽管与天才的创造相比,一名译者的工作何其卑微。

《新京报·书评周刊》历来秉持专业精神,弘扬公共价值,故而我要将荣誉首先归于《帕斯捷尔纳克传》的伟大主人公。他是“善与光的产儿”,他用隐喻、声音和形象的光束照映他所经历的大时代,营造出一个自足的“小宇宙”,康德意义上的优美感和崇高感充溢其间。他在艰辛历程中始终保持着鲜活的节日感,从芸芸众生到人间草木,均领受过他的祝福。有理由认为,年度文学奖乃是向帕斯捷尔纳克的致敬。欢迎他重新回到我们中间来!

巴赫金说过:“传记是一种馈赠,我将其视为人与人的互赠而接受它。”按照这个说法,《帕斯捷尔纳克传》既是传主对其诗歌同行贝科夫的惠赐,也是两位俄罗斯诗人对所有读者共同的馈赠。为此,我也要向贝科夫的厚重之作深表敬意。

一部传记译著的获奖实属意外,译者水平有限,见识短浅,唯有怀着欣喜与不安,向每一位朋友表示感谢!此外,本年度原创文学作品当中,不乏错失机缘的杰作。但它们不可能从阅读中淡出,而是各自存在;得益于这些优秀的文明成果,我们才更有理由“在自己身上克服这个时代”。

感谢所有这一切!

□王嘎

■ 对话王嘎

这代人 理想升起又幻灭

新京报:选择《帕斯捷尔纳克传》的翻译这个“几乎不可能完成的任务”,你认为对你这一代知识分子有怎样特别的意义?

王嘎:作为一名“七零后”,我对影响我成长的八十年代难以忘怀。这是一个理想升起又幻灭的年代,但理想主义的色彩挥之不去。多年以后,我有幸站到大学讲坛上。坦率地说,象牙塔内的浮躁状况让我深怀忧虑。我更愿意遵从自己的志趣读书为文。除了日常教学工作,我拒绝参与任何巧立名目的学术活动——“非不能也,实不为也”。某些科研项目的创立,固然是锦上添花,但更多却是一种强制性的诱惑,扭曲了学术的本来面目,因而当诱惑越强烈,越容易引发本能的反感和抵制。

文学翻译是“戴着镣铐的舞蹈”,倘若原作思想艺术足够丰富,译者能力足够强大,这种“半自由”的活动依然能够给人带来创作主体的存在感,正如帕斯捷尔纳克通过翻译《哈姆雷特》与《浮士德》所表现的那样。中国古人称翻译相当于把绣花纺织品的正面翻过去,所谓“翻也者,如翻锦绮,背面俱花,但其花有左右不同耳”(参见钱钟书:《林纾的翻译》)。这个比喻妙极了!在我心目中,满涛先生、汝龙先生、焦菊隐先生以及无法在此一一罗列的前辈译家,正是这种翻转锦绣的行家里手,而他们各自在艰难条件下度过的“信达雅”的人生,无不堪称后代学人之楷模,对他们的褒扬,大概也是我所能接受的最大程度的文化保守主义。当然,以上仅仅是我个人的短浅体会,并不具有代表性。

这本书 一座诗学问题的迷宫

新京报:从2009年和人文社签约起,你在翻译这本大书的六年时间里,遇见的最大难题是什么?你觉得对中国读者介绍这本书,最大的价值在何处?

王嘎:只用八个多月,德·贝科夫创作了《帕斯捷尔纳克传》这部“大书”,我的翻译则持续六年之久。在此“不对称”的过程中,译者见证了作品重新长出它的“鲸须骨架和百褶花边”。六年来,记忆深刻的事件连绵不断,它们未必是宏大历史性的,但理应是一个混沌时代里个性的轮廓足够清晰的。文本的解译暗含着对“尤里·日瓦戈”的某种效仿——将记忆的触须伸向人与人的遭逢,继而盘卷于生活的肌体之上,从中汲取一个社会个体所必须的各种给养。而帕斯捷尔纳克就像一道口令,让许多美好相遇超越暗淡现实,不期而至。对于一个普通读书人而言,这些或许才是真正的大事件。翻译中的难点主要来自传记中密集的引诗。我曾零星试译过若干俄语诗,局部经验不足以形成译诗的语感,直至传记中引用帕氏早年名诗《马堡》,我才似乎被其中人格化的写景和哀而不伤的调性一下子点醒。

《帕斯捷尔纳克传》犹如一座诗学问题的迷宫,在繁复到几乎不留间隙的构架内,汇聚着极尽详细的生平记述、对作品的释读、对极端年代的剖析,由此呈现形象与现实、逻辑与幻想相结合的诗学特征,并使传主在非自由中追寻自由的独立人格得以感知。这些不仅围绕诗歌艺术,也触及知识分子精神史的方面,在中国读者中间无疑是易于引发联想和共鸣的。

这一年 与帕氏的相遇如同吉兆

新京报:2016年《帕斯捷尔纳克传》姗姗来迟,面对这本辛苦六年的译著的付梓,这一年你有怎样的新的心路体验?这一年你本人在生活和治学之路上又有怎样的新经验?

王嘎:2016年秋天,《帕斯捷尔纳克传》终于姗姗来迟。贝科夫在传记中写道,帕斯捷尔纳克是幻想的生动见证,与他的相遇如同吉兆。无论在刚刚过去的这一年,还是在此前更加漫长的日子里,很难说译者未曾受到这场相遇的影响或感应。上世纪三十年代,当官方所宣称“生活越来越好”的假象四处蔓延,他却脱离众声喧哗,独自持守着“在沸水中越来越好”的信条。这一点尤其令人印象深刻。

帕斯捷尔纳克的形象定格于“幸福的人”。众所周知,他其实经历了诸多不幸,时代的压力和命运的波折,一齐落在他身上,就像曼德尔施塔姆所云:“猎狼犬的世纪扑落在我肩上。”帕氏的人生,与其说是以幸福为鹄的,倒不如说是以悲剧性作为自我认知的形式,由此实现人的幸福完满。此种悖论带有斯多葛学派和基督教福音书的双重印记——前者使他对一切人为强制所造成的灾变与悲剧保持静观,同时又对自然万物、对他所称的“生活-姐妹”怀着永不止息的挚爱;后者则赋予他使徒保罗般的品格,使他在患难中不失忍耐和盼望,不至于跌倒和羞耻,反而“在压迫下喜乐,在墓穴中欢庆”。离开悲剧性的映照,就无法理解帕斯捷尔纳克悲欣交集的一生。

(责任编辑:admin) |