|

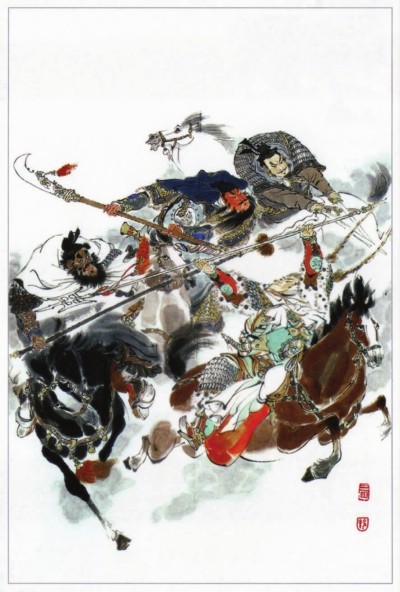

“三国”“水浒”最早来自大众说书的通俗话本,今天却成了经典名著。可见通俗之于低俗,虽一字之差,却有文学与非文学、甚至文明与粗野的云壤之别。上图为戴敦邦绘《三国演义》、下图为丁筱芳绘《水浒传》。(资料图片)

“三国”“水浒”最早来自大众说书的通俗话本,今天却成了经典名著。可见通俗之于低俗,虽一字之差,却有文学与非文学、甚至文明与粗野的云壤之别。上图为戴敦邦绘《三国演义》、下图为丁筱芳绘《水浒传》。(资料图片)

对话人

张江 中国社会科学院副院长、教授

白烨 中国社会科学院文学研究所研究员

杨剑龙 上海师范大学文学院教授

王春林 山西大学文学院教授

欧阳友权 中南大学文学院教授

张江:文艺作品作为一种精神产品,主要功能是通过审美的方式陶冶人的情操,提振人的精神。但是,现在的某些文艺作品,却在商业利益的驱动下,放弃精神追求,转而投向对人的放纵和麻痹。贩卖低俗的笑声,展示丑陋的欲望,满足人的生理快感,把文艺的功能等而下之为提供一时之乐,这是对文学艺术的矮化和亵渎。

通俗不是低俗

白烨:文艺鉴赏中的通俗,通常是指文艺作品的晓畅明易,适合大众口味,旨在为更多的人所喜闻乐见。但有人却在理解上有意无意地把它等同于低级趣味,这实际上是以低俗取代了通俗。在他们看来,低俗与媚俗,似乎更有人气,好像更有市场。于是,在一种对于文艺受众的低俗化想象中,弄出了一些低俗不堪的作品。比如,为了市场占有率、荧屏收看率、网络点击率,既可以将审美抛在一边,又可以无所不用其极。结果,通俗演变为低俗,而低俗最终又滑向恶俗。

区分文艺创作中的通俗与低俗,一要看审美取向,是否在世俗化的故事里寓于严肃的人生话题,使读者在阅读中得到一定的审美享受与精神启迪;而低俗写作则是在欲望化的叙事中,释发一种感官性的情绪与情愫,旨在提供一种生理性的快感。另一个是表现形式上,通俗写作追求语言与文风的大众化,力求为广大的读者所喜闻乐见;而低俗写作则是以炫目的情色化的叙事与语言,展示和渲染人性与人情中的恶习、丑态,尽力迎合一些低级趣味的人。

由此可以看出,通俗写作是从愉悦人的精神出发,旨在满足人的审美要求,而低俗的作品是从人的物质欲望出发,意在刺激并满足人的浅层需求。两者的区别显而易见。

杨剑龙:通俗文学的兴盛,与文学的大众化有关。在大众文化流行中,国内通俗文学逐渐形成气候,传统文学也呈现出越来越多的世俗化色彩,新写实文学、新市民文学、新现实主义文学等,都呈现出浓郁的世俗化色彩,甚至具有某些通俗化的意味,讲述老百姓的故事、关注曲折跌宕的情节、运用世俗化的语言等,使上世纪90年代的文学创作呈现出通俗化的意味。大约由于市场经济的制约,某些文学作品由通俗化逐渐沦为低俗化,以迎合部分读者和市场。在文学低俗化倾向中,既不关心作品的精神内涵,也不关注伦理道德;既没有理想的追求,也不作善恶的判断,只要有趣、只要娱乐、只要夺人眼球。在文学低俗化的状态中,为了达到某种目的可以视任何道德伦理于不顾,欺凌弱小、玩弄情感、坑蒙拐骗、无恶不作,忽视了人性,凸显了兽性,使文学创作沦落至低俗化的谷底。

王春林:通俗固然重要,倘若我们的文艺作品都能够如同金庸的那些武侠小说一样做到真正的雅俗共赏,当然是一种非常理想的状况。如果做不到雅俗共赏,那也最起码不能向低俗看齐,无论如何都必须坚持一种高标准的精神要求。

欧阳友权:文学的百花园珍爱每一缕春色,不管它是红花还是绿叶。判断作品的好坏也不在于它是精英还是大众、纯美还是通俗,而在于看它是不是为文学的世界提供了什么新的有价值的东西,看它是不是有益于世道人心,看它能否为人民大众喜闻乐见并沉淀于人类文明的河床而传之后世。所以,通俗的文学仍然是文学,它只是在表现形式、叙事方式上平易浅显、好读易懂,而在意义蕴含和价值导向上它依然是健康的,至少是无害的。而低俗则大为不同,低俗是价值判断不是形式判断,低俗的作品不在于其表现形式上的通俗,它们的形式有时反倒可以是精致而纯美的,我们反对创作的低俗主要在于低俗的作品在内容上、在价值导向上表现出不健康的思想倾向或价值取向,产生了消极的社会影响。通俗不等于低俗,“诗三百”在当时就是通俗的,特别是其中的“国风”反映的就是老百姓的生活,使用的是大众化的口语,但它并不低俗。“三国”“水浒”最早来自大众说书的通俗话本,今天却成了经典名著。金庸的武侠也被划归通俗小说之列,却蕴含了传统文化的精神血脉。可见通俗之于低俗,虽一字之差,却有文学与非文学、甚至文明与粗野的云壤之别。

欲望不代表希望

张江:低俗的文艺作品总是将展示人的欲望作为惯常套路。古人云,食色性也。文艺创作当然可以表现欲望,人为设置禁区,谈欲色变,无疑是误区,沉迷于欲望之中,用欲望来博人眼球,满足低级趣味,进而谋求私利,则更是错误的。文艺作品还是要让人的精神得到向上的引领,让人生看到希望。

白烨:在通俗与低俗的背后,其实就是希望与欲望的问题。低俗的文艺作品是从人的物质欲望出发,旨在满足人的感官层面的享受;而通俗的文艺作品是从人的精神需求出发,旨在满足人的审美层面的希冀。这也表明:同通俗与低俗明显有别一样,欲望与希望也不能混同。因为,欲望更多的时候是一种原始的策动力。动物也都有欲望,它反映了人在身心上的某些生理性需求;而希望更多存在于人类的精神世界,是人们对于其目标或未完成事物的一种美好想象。

有人说,欲望一满足,希望就失落。这是因为只是追求浅层次的欲望,会导致人们失去生活的目标,在随波逐流中远离自己真正的希望。新锐作家石一枫有个中篇小说 《世间已无陈金芳》,描写了一个年轻女性因为追逐不断变化的欲望,结果一事无成的悲剧。这个作品对于那些只停留于欲望追求的人们来说,有着很好的警示意义。

杨剑龙:在大众文化流行背景中,有些文学创作将“爱”降格为“欲”,突出了文学描写生理性动物性的“欲”,而几乎抛弃了文学描写精神性人性的“爱”。在这些作品高举欲望旗帜的创作心态中,极为细腻地描绘男女之间的交媾、金钱与欲望的交易、床笫上的颠鸾倒凤,而忽略人物的心理心态的描绘、精神追求的展现,将个人的欲望放至无穷大,把个人的责任无端缩小,无视道德伦理对于欲望的制约,忽视社会氛围对于个人的束缚,甚至将东西方性爱文学的某些糟粕作为范本,而鄙视文学传统中正能量的传承。文学创作不能没有欲望描写,但是不能仅仅只是欲望而没有精神,不能仅仅只有“欲”而没有“爱”,文学不能仅仅描写欲望而不关注希望,文学创作应该以真善美的内涵感染人启迪人。

王春林:关于欲望与希望,我们首先可以做一个词源学的梳理区分。欲望是人与生俱来的一种本能,因为人是从动物进化来的,所以,欲望带有明显的动物性特质。而希望,则更多地带有精神性的特质,如果说凡动物皆有欲望,那么,也可以说希望是独属于人类自身的。也因此,作为一种精神性产品,所有的文艺作品也都是独属于人类的。作为精神性特征非常突出的文艺作品,在满足人类基本欲望的基础上,更应该以其内在的人性光芒,以美好的希望去充分满足人类的精神性要求。在这一方面,先秦诸子比如孔子所主张的“欲而不贪”,孟子提出“养心莫善于寡欲”,等等,应该会给我们以有益的启迪。

欧阳友权:我们这里所说的欲望不是创作冲动,更不是说文学理想,而是指唯利是图的物质贪欲和情趣低下的心理私欲,它和我们所说的文学希望和创作追求是迥然不同的。欲望写作有三大危害:一是善恶不辨,是非不分,造成价值观的混乱,败坏社会风尚,污染人们的精神空间,特别是对青少年读者的健康成长造成伤害;二是造成文学信仰的失落,将文学创作变成追名逐利的名利场,让文学停留在感官刺激的层面,而不再是有筋骨、有道德、有温度的精神高地,不再是“国民精神发出的火光”和“引导国民精神前途的灯火”;三是创作主体本身的自我矮化,甚至是创作者走向堕落的标志。因此,如果说“欲望不代表希望”,欲望写作无论对作者还是对文学,都将是没有任何希望的窄路、邪路和死路。

审美愉悦不同于娱乐性快感

张江:欲望与希望的问题,置换过来,其实就是感官娱乐与精神愉悦的问题。客观地说,感官娱乐也不能一概否定,前提是它必须是健康向上的。比如近年来兴起的3D影片,大大提高了视觉效果,这是进步。再如,一些文艺作品诙谐幽默的风格更容易得到受众的欢迎,这也无可厚非。不过,需要强调的是,所谓感官娱乐,毕竟只是作用于人的感官,文艺作品终究要指向人的精神世界。感官娱乐不等于精神愉悦,更取代不了精神愉悦。

白烨:人们在娱乐和审美时,都可以从中获得快乐和愉悦,但审美愉悦与娱乐性快感在内涵与方式上,都有明显的不同,这种不同根源于审美是一种欣赏性活动,而娱乐是一种“找乐子”活动。前者追求的是美感,后者寻找的是快感。简要地说,感官娱乐是指包括眼、耳、鼻、舌、身等器官感受外界事物刺激的享受,而精神快乐侧重的是精神上的愉悦和享受。因此,感官娱乐既不等同于精神娱乐,也不能替代精神娱乐。

由于感官娱乐与精神快乐在表现形式上有明显的区别,这些区别又更多地表现在美感与快感的界限上,因此,根据娱乐性快感与精神性美感本质的这些不同,我们在文艺创作实践中,理应树立并遵循一些更富价值和启迪意义的创作观念,以给人们带来更为丰沛的审美愉悦。

杨剑龙:毋庸讳言,娱乐化的倾向不仅主导了大众文化,而且影响了文学创作。“娱乐致死”一度成为一种时尚化的口号,以至于在电视荧屏上,文化类的节目大大缩减、娱乐性的节目极度增加。在文学创作中,也呈现出片面追求感官娱乐的倾向,以极为细腻的笔触描写男女之间的交媾,以十分粗俗的言语描绘不堪入目的场景,以颇带炫耀的笔调展现上层社会的聚会和高档消费,无论作品中人物出入按摩院、酒吧间、高档宾馆,无论作品中人物与达官贵人、下里巴人交往,娱乐性成为作品最重要的追求,甚至将读者当作愚民,将娱乐性降格为“愚乐性”,在作品极尽嘲弄、调侃、戏谑等手腕中,其实往往也嘲弄、调侃、戏谑了读者,读者在阅读的回味中,往往会感觉到被愚弄了。感官娱乐其实并不能等同于精神愉悦,低格调的感官娱乐不能等同于高品位的精神愉悦,只有蕴含着丰富内涵、给读者以启迪的作品,才能带来精神的愉悦,才能成为文学精品。

王春林:貌似通俗实则低俗的文艺作品所占有的市场份额越大,对于民族精神世界所造成的损失与危害也就越严重。也因此,在充分认识到感官娱乐绝对不等于更高层次的精神快乐的前提下,作家艺术家们一定要设法给社会公众提供那些真正具有精神营养的文艺作品。

欧阳友权:确实,精神快乐可以区分为不同层次,低层次的精神快乐主要集中在感官快乐的层面,但仅有感官层面的快乐并不是真正的精神快乐,因为它不具有价值理性和健康的情感指向,只有思想性、艺术性、观赏性相统一所产生的精神快乐,只有精神引领、价值赋予、审美感染相一致所得到的心灵愉悦,才是高尚的、艺术的精神快乐。当下的某些文学创作,特别是一些网络写作,存在着单纯追求感官娱乐、以感官娱乐代替精神快乐的“娱乐至死”现象,这是需要警惕并应该矫正的。如习总书记所指出的,文艺要赢得人民认可,花拳绣腿不行,投机取巧不行,沽名钓誉不行,自我炒作不行,“大花轿,人抬人”也不行。

文艺需要传播健康向上的正能量

张江:文艺发展到今天,有些最基本的常识可能需要重新申明。千百年来,文学艺术之所以生生不息,代代相传,最根本的原因,是它能够向人们传递健康向上的正能量,像灯火一样,指引人方向,鼓舞人前进。丧失了这个功能,无论它如何花哨,如何精巧,如何搞笑,都没有意义,都丧失了存在的根本。

白烨:我一直觉得用“繁而不荣,多而不精”来描述当下的文艺状态,再合适不过。从文艺到影视,从线下到线上,那种类乎“无根浮萍、无病呻吟、无魂躯壳”的作品,屡见不鲜,层出不穷,这种情形十分典型地显现了从社会生活到文艺领域都趋于“浮躁”的基本状态。文艺作品背后反映的不仅是作者的思想和情怀,也是我们这个时代的情绪与声音。如果对这种良莠不齐、鱼龙混杂的状态不加以认真改变,我们就会愧对这个时代。

目前迫在眉睫的,是推出更多的优秀作品,打造系列化的艺术精品,以此来传播健康向上的正能量,来体现我们时代的文艺标高。白居易在《与元九书》 中就曾提到:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”文艺应该蕴含一个时代的风向,代表一个时代的风貌,引领一个时代的风气。应当引领人们在真善美的大海中徜徉,感受心灵的熏陶和灵魂的洗礼,引导人们增强道德判断力和道德荣誉感。因而,文艺家要做人民伟大实践的记录者,时代进步趋向的书写者,社会正能量的传播者。

杨剑龙:我们说到大众文化流行中的一些问题,并非完全否定大众文化的流行,文化是多元的,社会既需要大众文化,也需要精英文化,文学同样如此,既需要通俗文学,也需要精英文学。无论是何种类型的文学,我们可以不要求文学达到启蒙的目的,而期望文学需要传播健康向上的正能量,这种正能量是寄寓文学的形象化的表达,而非概念化观念性的描写,文学可以追求通俗,但是反对文学走向低俗;文学可以描写欲望,但是反对文学鄙视希望;文学可以关注娱乐,但是反对文学抛弃精神,文学需要传播健康向上的正能量。

王春林:必须充分认识到,由于我们所置身于其中的当前社会,是一个以经济杠杆原理运行着的社会形态。在这样的一种社会形态中,真正能够传播精神正能量的那些精英文艺作品,差不多都处于曲高和寡的境况之中。关键的问题恐怕在于,越是曲高和寡,就越是谈不上什么经济效益。越是没有经济效益,就越是会曲高和寡。但是,说实在话,一个民族一个国家,要想真正地在这个世界上立足,就少不了高端精英文化所支撑着的具有高远精神内涵的优秀文艺作品。假如德国文学没有歌德,英国文学没有莎士比亚,或者俄国文学少了托尔斯泰,那会是怎样一种令人悲哀失望的状况。从这个角度来看,我们的确需要大力提倡能够有更多包含艺术原创性的文艺精品的生成,只有这样,依靠优秀文艺作品以传播精神正能量方才不会依然停留在空想的状态之中。

欧阳友权:文艺是人类精神世界的表征,文艺的价值原点在于能为人类创造一个彼岸的世界,以寄托人类的情感和理想,让我们的心灵更丰满,生活更美好,因而文艺创作就应该彰显人文情怀,反映时代要求和人民心声,传播正能量。水流原在海,月落不离天,从这个价值原点走出去,文艺创作就万变不离其宗;离开这一价值原点,文艺就会走偏方向,作品就难以引导人们向上向善、扶正祛邪、唯美求真。正如习近平在文艺座谈会上所言,天是世界的天,地是中国的地,只有眼睛向着人类最先进的方面注目,同时真诚直面当下中国人的生存现实,我们才能为人类提供中国经验,我们的文艺才能为世界贡献特殊的声响和色彩。

张江:那些浅薄的、以满足人的一时之欢为追求的文艺作品虽然暂时有市场,但长远来看,必然遭到摒弃。作家艺术家不能被眼前的利益遮蔽了双眼,偏离了方向,还是要回到人类精神建构的正途上来。唯此,文艺才是文艺,而不是其他。

(责任编辑:admin) |