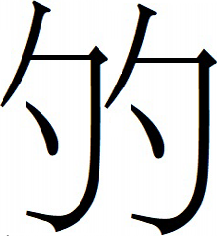

提要敦煌汉文人名材料中有一个常见的音译词“悉 ”,其中“ ”,其中“ ”字的音义和来源一直没有很好的解释。高田时雄(2020)考订“ ”字的音义和来源一直没有很好的解释。高田时雄(2020)考订“ ”为藏文词汇stag中“tag”的对音,是由“歹(多)”与“勺”反切合音而成的一个字,读端母铎韵。本文认为“ ”为藏文词汇stag中“tag”的对音,是由“歹(多)”与“勺”反切合音而成的一个字,读端母铎韵。本文认为“ ”字并非由偏旁反切合音形成,而是藏文字母ཏག(tag)形体“汉字化”的结果。 ”字并非由偏旁反切合音形成,而是藏文字母ཏག(tag)形体“汉字化”的结果。

敦煌汉文文献中保存了大量含有“ ”的人名,如上悉 ”的人名,如上悉 夕(Дx6036V)、郭悉 夕(Дx6036V)、郭悉 忠(P.4989)、悉 忠(P.4989)、悉 心儿(S.11454C-1)、氾悉 心儿(S.11454C-1)、氾悉 力(BD15493)、康悉 力(BD15493)、康悉 心(P.3391V-6)、唐悉 心(P.3391V-6)、唐悉 子(BD649)、彭悉 子(BD649)、彭悉 (S.2894V-6)等,此字学界一般释录作“ (S.2894V-6)等,此字学界一般释录作“ ”(有时也录作“的”“约”“殉”),但其音义为何,却是长期以来困扰学界的一大难题。 ”(有时也录作“的”“约”“殉”),但其音义为何,却是长期以来困扰学界的一大难题。

1.“ ”字反切造字说 ”字反切造字说

高田时雄(2020)将藏文音译词“悉 ”与藏文人名中习见的stag(亦译为“悉诺”,意为老虎)一词对应,指出“ ”与藏文人名中习见的stag(亦译为“悉诺”,意为老虎)一词对应,指出“ ”是专为记录藏文词“stag”中“tag”这一音节新造的汉字,即“歹(多)[tâ]”+“勺[źiâk]”——“ ”是专为记录藏文词“stag”中“tag”这一音节新造的汉字,即“歹(多)[tâ]”+“勺[źiâk]”——“ [tâk]”。“歹(多)”《广韵》得何切、歌韵端母,代表反切上字;“勺”市若切、药韵禅母,代表反切下字;两字相切,以一种特殊的造字法构成了“ [tâk]”。“歹(多)”《广韵》得何切、歌韵端母,代表反切上字;“勺”市若切、药韵禅母,代表反切下字;两字相切,以一种特殊的造字法构成了“ ”字。 ”字。

高田文将“ ”与藏文“stag”中“tag”的音节相对应,是非常重要的发现。笔者对其中大部分观点都十分认同,但有关“ ”与藏文“stag”中“tag”的音节相对应,是非常重要的发现。笔者对其中大部分观点都十分认同,但有关“ ”字造字方法一节,仍有不少疑问。将“ ”字造字方法一节,仍有不少疑问。将“ ”看作由“多”与“勺”反切而成的字,虽然读音符合当时的实际情况,但始终无法解释写本中“ ”看作由“多”与“勺”反切而成的字,虽然读音符合当时的实际情况,但始终无法解释写本中“ ”字从“歹”而不从“多”的这一事实,我们认为将“歹”还原为“多”再进行合音与文字产生的逻辑不符。 ”字从“歹”而不从“多”的这一事实,我们认为将“歹”还原为“多”再进行合音与文字产生的逻辑不符。

徐复等先生讨论“歹”字的来源时,曾提出“歹”源于藏文字母的论断,受此启发,我们推测“ ”的构形理据或许并非来源于声,而是来源于形。 ”的构形理据或许并非来源于声,而是来源于形。

2.“ ”为藏文字母“ཏག”的汉字化 ”为藏文字母“ཏག”的汉字化

“ ”不见于后世材料,仅见于敦煌汉文文献中的人名材料,以“悉 ”不见于后世材料,仅见于敦煌汉文文献中的人名材料,以“悉 ”为名者在写本中有数十例,其中“ ”为名者在写本中有数十例,其中“ ”的字形可能经历了两个时期的变化。 ”的字形可能经历了两个时期的变化。

1)早期文献中的“ ”字从“歹”从“勺”,结构清楚、明晰,如作 ”字从“歹”从“勺”,结构清楚、明晰,如作 (S.3287V-1)、 (S.3287V-1)、 (P.2449V-2)、 (P.2449V-2)、 (P.2469V-2)等。除上述规范的书写形式外,写本中还有如 (P.2469V-2)等。除上述规范的书写形式外,写本中还有如 (S.11454C-1)、 (S.11454C-1)、 (Дx6036V)等手写变体。 (Дx6036V)等手写变体。

2)在“ ”的基础上,“歹”旁的起笔短横脱落写作“夕”,整字成“ ”的基础上,“歹”旁的起笔短横脱落写作“夕”,整字成“ ”形。如 ”形。如 (BD15493)、 (BD15493)、 (P.4640V)、 (P.4640V)、 (P.4640V)、 (P.4640V)、 (P.3753-2)。这一阶段的“ (P.3753-2)。这一阶段的“ ”,书手在手写过程中,字形或发生内部类化,出现两个“勺”字并列之形,即写作“ ”,书手在手写过程中,字形或发生内部类化,出现两个“勺”字并列之形,即写作“ ”形,如 ”形,如 (S.2894V-6)、 (S.2894V-6)、 (P.3391V-6)、 (P.3391V-6)、 (BD9520V-2)、 (BD9520V-2)、 (P.3418V)。 (P.3418V)。

此外,受手写体影响,“ ”字从产生以来,便不断出现一些在“ ”字从产生以来,便不断出现一些在“ ”的基础上产生的偏旁结构变形的字例,如 ”的基础上产生的偏旁结构变形的字例,如 (IOL.T.J.915)、 (IOL.T.J.915)、 (P.2964V-2)、 (P.2964V-2)、 (BD15155)、 (BD15155)、 (S.323)等。 (S.323)等。

同时,敦煌藏文材料中,作为人名出现的“stag”有数百例之多。藏文སྟག(stag)中字母ས(sa)为上加字,对音时一般作“悉”或“思”,如吐蕃时期著名的stongsar部落便译作“悉董萨”或“思董萨”。在藏文写本材料中,སྟག有时书写较为规范,如 (P.t.1781);有时较为潦草,如 (P.t.1781);有时较为潦草,如 (P.t.1491)。连笔书写时,上加字ས(sa)与基字ཏ(ta)会有部分笔画重叠,以 (P.t.1491)。连笔书写时,上加字ས(sa)与基字ཏ(ta)会有部分笔画重叠,以 (P.t.1089)为例,左上部 (P.t.1089)为例,左上部 即上加字ས(sa),左下部 即上加字ས(sa),左下部 即基字ཏ(ta),左侧上部折笔 即基字ཏ(ta),左侧上部折笔 即ས与ཏ共有的笔画,左部形体 即ས与ཏ共有的笔画,左部形体 看上去像是起笔处多一折笔的“歹”字,实际上是由ས与ཏ二字母共同组成的;其中的基字 看上去像是起笔处多一折笔的“歹”字,实际上是由ས与ཏ二字母共同组成的;其中的基字 (ཏ),则与汉文材料中“ (ཏ),则与汉文材料中“ ”字的左旁非常接近。同时,སྟག中后加字ག(ga)的形体与汉字偏旁亦有一定的可比性。ག(ga)在实际书写中多以两种形态出现,一种书写较为规范,如 ”字的左旁非常接近。同时,སྟག中后加字ག(ga)的形体与汉字偏旁亦有一定的可比性。ག(ga)在实际书写中多以两种形态出现,一种书写较为规范,如 (P.t.63)、 (P.t.63)、 (P.t.1089);一种书写较为潦草,如 (P.t.1089);一种书写较为潦草,如 (P.t.1329-30)、 (P.t.1329-30)、 (P.t.2124)。从形体上看,藏文字母ག(ga)可写作 (P.t.2124)。从形体上看,藏文字母ག(ga)可写作 形或 形或 形,以汉字偏旁类比,将其看作“勹”“勺”“匀”“勾”“ (责任编辑:admin) 形,以汉字偏旁类比,将其看作“勹”“勺”“匀”“勾”“ (责任编辑:admin)

|