考古发现与中国古代文体学理论体系建构

http://www.newdu.com 2025/12/08 06:12:34 《中国高校社会科学》2 江林昌 参加讨论

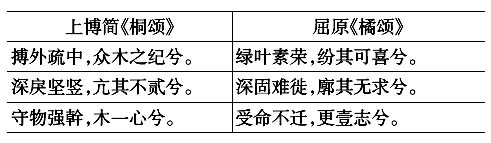

内容提要:改革开放以来的考古新资料,改变了我们对中国古代文体学的许多传统认识。“志怪小说”不是始于魏晋,而在先秦已产生;“橘颂体”并非屈原独创;战国秦汉时期,不仅“文人赋”盛行,还流行“俗体赋”,等等。总结这些新认识,有助于重新估价中国古代文体学,从而建构中国特色古代文史学科理论体系。 关 键 词:考古发现/文体学/理论体系/深层结构 基金项目:本文系教育部人文社科重点研究基地十三五规划项目“齐鲁文化与中华文明传承创新”和国家社科基金项目“考古发现与先秦史诗、颂诗”(13BZW046)阶段性成果。 作者简介:江林昌,山东师范大学齐鲁文化研究院院长,教授,山东省泰山学者特聘教授。 改革开放以来,考古学不断给我们带来新资料。从事先秦两汉文史研究的学者,身处这“大发现”的时代十分幸运。李学勤指出:“重大的考古发现应当对人们认识古代历史文化起重要影响,改变大家心目中一个时代、一种文化以至一个民族的历史面貌。”①事实确实如此,仅以考古发现对先秦两汉文献与文学研究而言,其影响已表现得十分深刻。越来越多的出土文献表明,中国古代文体学需要重新估价,建构中国文体学理论体系的时代已经到来。 一、考古发现与中国古代文体的新认识 文体的多样化是艺术繁荣的具体表现。传统观点认为,中国古代文体从周秦汉开始,随时代的发展由少至多,唐宋以后进入繁荣发展期。文学史教材大多是综合专家研究成果,然后对各种文体的产生时代及其特征进行基本介绍与分析。例如,关于先秦文学,有“神话的起源”“楚辞的名称和来源”等章节;关于秦汉文学,有“汉赋的兴起和演变”“五言诗的起源”等章节。以下试以这些文学史教材通用观点为背景,讨论考古发现对古代文体提供了哪些新认识。 (一)“志怪小说”在先秦已产生 传统文学史教材认为,中国的志怪小说产生于魏晋南北朝,产生的背景是秦汉以来的神仙之说与东汉以来佛教的传入。鲁迅的《中国小说史略》即谓:“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传。凡此,皆张皇鬼神,称道灵异。故自晋迄隋,特多鬼神志怪之书。”魏晋南北朝的志怪小说,有文人的作品,如张华的《博物志》,干宝的《搜神记》;也有宗教徒所为者,如道士王浮的《神异记》,佛徒王琰的《冥祥记》等。 1986年,甘肃天水放马滩出土一批秦简。其中有一篇题为《墓主记》的文献,叙述了一个名为丹的大梁人死而复活的荒诞故事。丹曾因伤人而自杀。三年后,丹的主人犀武审案时,发现其虽有罪,但不至死。犀武便向司命神祷告。在司命神的指引下,丹复活了,还向乡里人述说了其在阴间所见的种种习俗。 这则材料公布后,李学勤即发表《放马滩简中的志怪故事》一文,认为《墓主记》“所记故事颇与《搜神记》等书的一些内容相似,而时代早了五百年,有较重要的研究价值”。干宝《搜神记》中有许多故事也叙“主人本不应死,被司命遣回人间,复活后讲述了其在另一世界的种种见闻”。学者多以为,东汉佛教轮回思想传入中国是魏晋志怪小说中出现死而复生观念的前提。放马滩秦简《墓主记》也有同样的故事情节,这说明这种志怪小说在佛教传入我国之前即已出现。虽然“放马滩简中这则故事,情节不如《搜神记》的曲折,但仍可视为同类故事的滥觞,值得大家注意”②。 放马滩秦简《墓主记》志怪小说的发现,引起学者高度重视。但只有一则材料,还不足以改变传统观点。2012年《清华大学藏战国竹简(叁)》公布了一篇题为《赤鹄之集汤之屋》的文献。简文记载了一只鹄鸟飞停于商汤宫屋之上。商汤引弓射获鹄鸟,并命小臣伊尹将其烹饪成肉羹。汤妻纴巟趁商汤外出之机迫使伊尹让她先尝鹄羹。伊尹也趁机喝了余下的鹄羹。两人喝了之后均出现“乃昭然,四荒之外无不见也”的神奇现象。后来,商汤欲追究其责,伊尹出逃往夏。商汤行使巫咒,使伊尹病倒途中。这时出现了一只巫鸟,救治了伊尹;并告知他夏后有疾,到夏庭后又如何除妖救夏后的办法。伊尹到夏庭后便按巫鸟的神授之术救活了夏后,立了大功。这则故事借助巫术魔法,出现了人神之间、人禽之间、人妖之间种种对话、相助、相斗的离奇荒怪情节,还围绕伊尹主人公在不同场景的活动而出现了不同配角。如伊尹在商庭时有鹄鸟、商汤、纴巟;在途中有群鸟与巫鸟;到了夏庭而有夏后、黄蛇、白兔、帝神等等。整个故事情节在这些复杂的人、神、鬼之间展开。这是一篇典型的志怪小说。 清华简的下葬年代为战国中期,而《赤鹄之集汤之屋》的流传应该比简的下葬年代还要早,至少可以上推到战国早期。因此,中国志怪小说的出现又由放马滩的战国晚期提前到清华简的战国早期。清华简这则材料的出现,再次使我们认识到,将志怪小说产生的年代定在魏晋之际可能是误解。诚如黄德宽所指出的:“这篇先秦小说的发现,为中国小说文体起源的研究提供了珍贵新史料。文学史家关于先秦无小说的结论,因此篇的发现,恐怕需要重新改写了。”③ 另外,北大汉简有《妄稽》篇,也是一篇小说,有人物关系(丑妻妄稽、丈夫周春、美妾虞士以及周春的父母),有故事情节。④就其内容看,不是志怪小说,而是世俗市井小说,符合《汉书·艺文志》所称的“小说家者流,盖出于稗官,街谈巷语,道听途说者之所造也”。综合分析天水放马滩简《墓主记》、北大简《妄稽》与清华简《赤鹄之集汤之屋》这些新资料,可以极大丰富我们对中国古代小说起源的认识。 (二)“橘颂体”并非屈原独创 在屈原《九章》里,《橘颂》无论是体裁还是内容,都是独特的。通篇四言句,专咏橘之品格,铺陈详叙,是诗体赋。而在铺陈详叙中,又多强烈的抒情色彩,实际是借物言志,颂橘实为自颂,个性鲜明。因此,文学史教材或楚辞注本均称其为中国文学史上最早的咏物赋。如朱碧莲《楚辞讲读》谓:《橘颂》“诗人以咏物来述志,是我国文学史上最早的咏物赋。”⑤马茂元主编《楚辞注释》也说:“南宋刘辰翁曾称这首诗是‘咏物之祖’,在中国古典诗歌史上有着开创性的意义。后世的咏物诗,无论是在体物方面,还是在寄托方面,都受到本篇的积极启发和影响。”⑥ 然而,上博简第八册楚辞类文献《桐(李)颂》《兰赋》的公布,改变了这种观点。这两篇出土文献均是四言句式的咏物小赋,与屈原《橘颂》完全一致。上博简的下葬年代为战国中期,约公元前300年,而简文内容的流传则应该在此之前。屈原生于公元前340年,卒于公元前278年。因此,竹简的整理者曹锦炎认为《桐(李)颂》《兰赋》属于屈原之前的“楚辞”。⑦这对于我们认识屈原《橘颂》体的出现有积极意义。 《桐(李)颂》,原整理者称《李颂》。考虑到其内容以桐树与李树对举,赞桐而贬李,因此大多学者认为篇名宜改称《桐颂》。《桐颂》通篇内容咏桐树种种品格,目的是为了表达自己的志向。季旭昇称这是典型的咏物寄托之作,从修辞学上看是通篇借喻。⑧如“搏外疏中”,喻外表修整,内在谦和;“晋冬之祁寒,燥其方落”,喻君子不畏环境恶劣;“凤鸟之所集,竢时而作”,喻君子同类相求,修己待时,等等。如果我们将上博简《桐颂》与屈原《橘颂》作一比较,便会发现有许多语句相近,立意相同:  由此可见,《桐颂》与《橘颂》确实是同一类作品。⑨ 《兰赋》亦以四字句为主,且通篇咏兰。其中许多词语又见于屈原《离骚》《九章》《九歌》(见下页表)。这之间相同的词语,应该就是“楚语”“楚言”,同时也说明屈原对楚方言俗语的吸收与运用。 通过上面的比较可知,屈原的《橘颂》并非独立的作品。将屈原赋《橘颂》与上博简《桐颂》《兰赋》放在一起,可以看到楚地咏物诗赋的盛况。我们可总称其为“橘颂体”。这种“橘颂体”的特点是,在句式方面,上承《诗经》四言体,而其间杂有五言、六言,下启屈原骚体赋;修辞方面,则是在继承《诗经》赋比兴手法的基础上,而将其排列增量,最终发展到“象征”,从而在情感表达上比《诗经》丰富复杂,更具有个性化特点。由“橘颂体”,我们更具体地看到由《诗经》四言体到屈原骚体赋之间的过渡与创新。  (三)“发问体”是春秋战国理性觉醒的产物 上博简第7册公布了一篇《凡物流形》。该简文通篇发问,其开头部分曰: 凡物流形,奚得而成? 流形成体,奚得而不死? 既成既生,奚顾而鸣?…… 问之曰: 升高从埤,至远从迩…… 日之有珥,将何听?月之有晕,将何征? 水之东流,将何盈,日之始出,何故大而不炎?…… 属问: 天孰高与?地孰远与? 上博简《凡物流行》与屈原《天问》同类。简文开头“凡物流形,奚得而成”之问,犹如《天问》开头:“曰遂古之初,谁传(转)道(导)之?上下未形,何由考之?”总问宇宙万物的生成。简文“水之东流,将何盈”,犹《天问》“东流不溢,孰知其故?”简文“天孰高与?地孰远与?”即《天问》“圆则九重”“天极焉加”,“地方九则,何以坟之”。总之,简文与《天问》都是在问宇宙如何形成,万物如何生成。诚如曹锦炎指出:“《凡物流形》是一篇有层次有结构的长诗,体裁、性质与之最为相似,几乎可以称之为姐妹篇的,当属我国古代伟大诗人屈原的不朽之作《天问》。”⑩ 过去,学者认为《天问》是屈原的天才创作,是文学史上的旷古奇葩。鲁迅《摩罗诗力说》称《天问》“怀疑自遂古之初,直至百物之琐末,放言无惮,为前人所不敢言”。董楚平《楚辞译注》称“《天问》是我国古典诗坛上的一朵奇花……《天问》的形式,在二千多年的古典诗史上是独一无二的”(11)。上博简《凡物流形》的出现,说明屈原同时或之前已有发问体的流行。学者指出,在先秦秦汉文献中还有许多类似的发问材料(12),如《庄子·逍遥游》:“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”《国语·楚语》:“重、黎实使天地不通者何也,若无然,民将能登天乎?”《逸周书·周祝解》:“故海之大也,而鱼何为可得?山之深也,虎豹貔貅何为可服?”《列子·汤问》:“古初有物乎?……物无先后乎?物有巨细乎?”又如马王堆汉墓帛书《十问》:“万物何得而行?草木何得而长?日月何得而明?民始赋淳流形,何得而生?流形成体,何失而死?” 由上可以看到先秦秦汉间“发问体”的繁盛。此外,印度河流域《吠陀四经》、阿拉伯半岛《旧约·圣经》也多有发问体。总体上看,探索宇宙形成、万物变化、氏族发展的发问体,应该是人类社会由野蛮时代进入文明时代之后,理性觉悟初期常有的现象。 春秋战国时期,理性大觉醒,思想总解放,学术竞自由。此前只有巫史贵族可以通神,此时人人均可通神;此前只有借助礼乐、礼器,并通过特殊典礼才可以通神,此时则时时处处可以因人心道德而自由通神。于是,此前在原始宗教帷幕之后的种种神秘之事,此时均可发问探求。这就是诸子蜂起、百家争鸣环境下发问体产生的社会原因。对“发问体”之所以产生及其产生的深刻意义的认识,不能从文学史表层获求,而应该从文化史、思想史等角度作深层探索。“发问体”的出现,体现了中华民族认识自然、把握自我的开始,也体现了中华民族精神的提升与形成。 (四)周秦汉魏流行“俗体赋” 东汉班固《汉书·艺文志》将汉代图书分为六大类。其中之一是“诗赋略”,共收录“诗赋百六家,千三百一十八篇”。其中的“诗”类,收汉高祖刘邦以来的诗314首,先秦的《诗经》则列入“六艺略”。而“赋”则包括先秦屈原赋、孙卿赋,直至汉代的赋,计一千余篇。诗赋单独立目,说明其在汉代已成为一种主要的文学形式。 然而,从考古发现看,《艺文志》“诗赋略”所收的篇目,是选择性的,远没有反映当时诗赋的全貌。这里以赋类为例,试作讨论。《艺文志》著录的赋基本上是文人赋。通行的文学史教材一般介绍的先秦秦汉辞赋,都属于文人赋。1993年江苏连云港汉墓《神乌赋》竹简的出现,揭示汉赋的另一种现象,即在汉代,除文人赋之外,还有一种在民间流传的俗体赋。 《神乌赋》通篇以拟人手法,写一对乌鸟为了避祸求安,飞到官府庭院内一株大树上构筑新巢。夫妇俩辛勤劳作,“雄行求材”“雌往索菆”。不料有一只盗鸟前来抢掠筑巢之材,被雌乌碰见。雌乌与之相搏,却被盗鸟抓得遍体鳞伤。待雄乌赶回时,雌乌已奄奄一息。为了不拖累雄乌,雌乌劝雄乌另择佳偶,抚养好子女,言毕投池自尽。雄乌悲痛欲绝,却又投诉无门,只得“遂弃故处,高翔而去”。裘锡圭指出这是一篇以讲故事为特色的俗体赋,与汉代流行的文人赋不一样,“由此可见此赋在古代文学史上的重要地位。”(13) 20世纪30年代,容肇祖发表《敦煌本<韩朋赋>考》,指出敦煌莫高窟发现的唐代通俗文学作品《韩朋赋》中韩朋夫妇的悲剧故事,其后半部分又见于晋代干宝《搜神记》中的《韩凭妻》。(14)1999年,裘锡圭又指出1979年在敦煌西北马圈湾发现的汉代木简中也有韩朋故事,其情节正好是容氏所论敦煌莫高窟《韩朋赋》中不见于《搜神记》的前半部分。敦煌马圈湾所出“韩朋故事残简的抄写年代,大概不会超出西汉后期和新朝的范围。也就是说,它的时代比唐代的《韩朋赋》至少早六百年左右,比生活在东西晋之交的干宝的《搜神记》至少早三百年左右”(15)。 汉简韩朋故事是以通俗的语言讲述的,类似于俗体赋,有后世“话本”的性质,与尹湾汉简《神乌赋》同类。裘锡圭指出,“从《神乌赋》和韩朋故事残简来看,汉代俗文学的发达程度恐怕是超出我们的预料的。”(16)西汉贾谊的《鵩鸟赋》,王褒的《僮约》,杨雄的《逐贫赋》,东汉张衡的《髑髅赋》,王延寿的《梦赋》,也都是讲故事的俗体赋,补充了裘先生关于汉代盛行俗体文学的卓见。 汉代俗体赋的源头,还可追溯到先秦《诗经》里的《召南·鹊巢》与《豳风·鸱鸮》。《鹊巢》:“维鹊有巢,维鸠居之。”《毛传》:“鸠不自为巢,居鹊之成巢。”其情节恰与《神乌赋》盗鸟掠乌巢同。《鸱鸮》“鸱鸮鸱鸮,既取我子,无毁我室,恩斯勤斯,鬻子之闵斯”其情节亦同。陈子展《诗经直解》即已指出:“《鸱鸮》一诗,托为小鸟哀呼鸱鸮而告之,如物语(寓言),如童话,如禽言诗。此在《诗》三百篇中风格独奇,盖源出于歌谣。”(17) 至于汉代俗体赋的流,在唐代敦煌卷中有许多发现,如《燕子赋》《晏子赋》《王陵变》《季布骂阵词文》等。裘锡圭认为,这些敦煌本俗文学“大都是以汉代传下来的民间传说作为底子的,说不定将来还会发现记叙这些民间传说的汉简”(18)。 据上所述,我们可得汉代俗体赋的源与流关系如下: 先秦:《鹊巢》《鸱鸮》→西汉东汉:《神乌赋》简、《韩朋赋》简、《鵩鸟赋》《僮约》《逐贫赋》《髑髅赋》《梦赋》→魏晋南北朝:《搜神记·韩凭妻》《孔雀东南飞》→隋唐:敦煌莫高窟本《韩朋赋》《燕子赋》《晏子赋》《王陵变》《季布骂阵词文》 在以往的文学史教材里,谈赋都是:屈原赋→汉初骚体赋→西汉散体大赋→东汉抒情小赋→南北朝隋唐骈体赋。这些都属于文人贵族所写,流行于上层社会,属于大传统。连云港尹湾汉简《神乌赋》、敦煌马圈湾汉简《韩朋赋》的发现,再结合相关资料,使我们看到了俗体赋的流传盛况,也是从先秦起源、两汉盛行、南北朝隋唐传承。这是在民间流传的文学,虽然属于下层社会小传统,但拥有更广泛的群众基础,影响深远。这一重大的文学流变现象,在过去文学史教材中没有得到反映,值得高度重视。 (五)“成相体”由先秦贵族上层流向汉魏以后的民间下层 考古发现还促进了我们对荀子“成相体”的新认识。班固《艺文志》“诗赋略”中有“孙卿赋十篇”。顾实《汉书·艺文志讲疏》谓“荀子有《赋篇》《成相篇》。成相,亦赋之流也”,并指出“成相篇”有五篇。《艺文志》“诗赋略”又有“杂赋”12家。其中有“成相杂辞”十一篇,今已亡佚。唐《艺文类聚》卷八十九木槿条:“《成相》篇曰:庄子‘贵支离,悲木槿’”,并注:“《成相》,淮南王所作也。”顾实《讲疏》谓:“然则此《成相杂辞》十一篇者,淮南王之所作也。盖从其本书别出。”过去,学界对“成相体”的认识仅此而已。所有文学史教材都无法立专节讨论,只能在介绍《荀子》时数语带过,甚至只字不提。对此,姜书阁感言:“就文学来说,《荀子》一书的最重要的意义,恐怕首先在于其中的《赋》和《成相》两篇。可惜后世学者对此往往注意不够,尤其《成相篇》常被忽视,以致迄今尚有不少问题没有得到很好的解决。”(19) 1975年湖北云梦睡虎地秦简《为吏之道》的出土,为我们提供了除《荀子·成相》之外最完整的“成相”资料,为“成相体”的研究带来新突破。已有学者就此作出了很好的讨论。(20)为了说明问题,兹将两者开头几章的资料对照如下:  以上两种“成相篇”句式完全相同,均为3+3+7句式,然后是4+4+3。睡虎地秦简的年代为战国末至秦初,与荀子差不多同时。荀子在秦昭王时去过秦国,又长期居住在楚地。而睡虎地秦简也出在楚地。由此可见,“成相体”与楚文化有特殊关系。 关于“成相体”的起源,过去文学史教材均采用“民间民歌说”。其实,这不符合历史事实。“成相体”出自瞽史贵族阶层,“就秦简本《为吏之道·成相》篇与传世本《荀子·成相》篇的内容看,讲的都是有关治国之术和君臣之道,符合古代‘瞽献曲,史献书’‘瞽史教诲’‘使知废兴者而戒惧焉’之传统”,“《成相篇》属于瞽史阶层的承传吟唱,而在夏商周时期,瞽史属于贵族阶层,承担着讽谏天子、辅助王政、教导王公贵族子弟的任务。因此,‘成相体’不可能出自民间。”(21)巫祝瞽史集团传唱部族历史,并以部族成败兴亡的历史经验训导贵族子弟,以求部族的团结发展,这本是远古各部族固有的传统。这应是“成相体”在内容上常常论成败兴亡、举贤授能的历史原因。 《国语·周语上》所说的“天子听政”之时“士献诗,瞽献曲,史献书”,反映的是西周时代统治阶层分工已经较细的状况。至于其部族早期,应该是“士”“瞽”“史”不分,“诗”“曲”“书”合一的。当有了具体分工后,“献诗”与“献曲”大概是有所区别了。“成相体”以说唱为其表现形式,正是“曲”的特点。清人卢文弨已指出“成相体”的这一特点:“相乃乐器,所谓舂牍。又,古者瞽必有相……首句‘请成相’言请奏此曲也。”(22) 因为这是远古部族共有的传统,所以“成相辞”在先秦时期应该有很多。秦简《为吏之道·成相》的发现佐证了这一推测。另外,卢文弨还指出“《逸周书·周祝解》亦此体”。考察《周祝》原文,确有与荀子《成相》相类的句子,例如: 角之美,杀其牛,荣华之言后有茅。天为盖,地为轸,善用道者终无尽。地为轸,天为盖,善用道者终无害。天为高,地为下,察汝躬奚为喜怒。天为古,地为久,察彼万物名于始。 《周祝》篇的这些句子完全吻合《荀子·成相》篇3+3+7的句式。《周祝》篇属于周部族留传下来的远古瞽史说唱文本,而其内容与形式与楚地流传的荀子《成相》、秦简《成相》基本相似。这恰好说明了远古各部族有过的、虽独自承传发展而彼此间大致相同的文化现象。从文本的年代看,《周祝》早于荀子《成相》与秦简《成相》,但这不能作为推断彼此之间有传承关系的依据。有学者称“《周祝》中的这种新的艺术形式,在战国后期的荀子《成相辞》中得到了直接继承与发展”(23),这可能是误解。其历史事实可能是,早期黄河流域的周部族与长江流域的楚部族都有自己瞽史传唱的成相体,后来周部族率先进入早期文明发展历程,较早进入理性化、散文化时代,到春秋时期,出现孟子所说的“诗亡然后春秋作”的转型。《周祝》这些属于“诗”范畴的远古说唱艺术至此不在黄河流域中原大地承传。而在长江流域,受中原理性文化影响较浅,远古巫风习俗依然盛行,因此,瞽史说唱的传统依然有其承续发展的社会环境。这大概就是秦简《成相》、荀子《成相》、《淮南子·成相》到战国秦汉时期仍在楚地流行的原因。 以上所论是关于“成相体”的内容、性质与渊源,以下简单讨论“成相体”的形式特点与流变。“成相体”的特点在于“说唱”,属于“曲”的范畴。一开始“诗”“曲”“书”不分,均属于部族上层贵族精英文化,是为大传统。后来经过春秋战国时期“道术将为天下裂”以及秦汉之际的社会转型,再到汉武帝独尊儒术的变化,“诗”“书”归入儒家经典,成为国家主流意识,仍在贵族阶层大传统范围内发扬光大,而“曲”则从汉代开始降为民间通俗文化。再往后发展,以“说唱”为特点的“曲”流为明清以后的“弹词”与“花鼓戏”等民间艺术。对此,卢文弨在前引论《荀子·成相》时指出: 审此篇音节,即后世弹词之祖。篇首即称“如瞽无相何伥伥”,义已明矣。首句“请成相”,言请奏此曲也……大约托于瞽矇讽诵之词,亦古诗之流也。 “成相体”的源是瞽矇讽诵之词,为古诗,自然是贵族精英文化,变为“成相体赋”,是在转型过渡,而再变为“曲子词”“花鼓词”“弹词”,自然是地道的民间说唱艺术了。20世纪四五十年代,杨宪益与杜国庠就“成相体”与“弹词”“花鼓”之间的关系作过进一步论述。杨宪益指出:“《周祝篇》全篇用韻,朗诵起来,它给人的印象与通俗的莲花落或花鼓相同。显然的,当古代人朗诵这篇东西的时候,他们也必用着简单的敲击乐器,如小鼓或响板之类。”(24)杜国庠分析《荀子·成相》结构时指出:成相体“大约是以‘请成相’‘请布基’之类的套语开头,中间用‘请牧基’换调展开……单就这一点来说,《成相篇》也有资料在中国文学史上占有一个相当的地位……简直可以说(它)是俗文学的祖宗呢!(与其说是弹词之祖,毋宁说是《凤阳花鼓词》之类的先河)。”(25)1955年,朱少滨在答杜国庠论《成相篇》很像《凤阳花鼓词》的信中又指出,在战国秦汉的成相体与宋元以后的弹词、花鼓词之间漫长的千余年历史长河中,有乐府辞、曲子辞相衔接。(26)之后,姜书阁、李零等学者也有续论。(27)兹将相关资料录下,以见其流变之迹: 汉代乐府: 战城南、死郭北、野死不葬鸟可食。(《战场南》) 薤上露,何易晞!露晞明朝更复何。(《薤露》) 君马黄,臣马苍,二马同逐臣马良。(《君马黄》) 南朝乐府: 白石郎,临江居,前导江伯后从鱼。(《白石郎曲》) 长相思,久别离,所思何在若天垂。(《长相思》) 唐代曲子词: 汴水流,泗水流,流到瓜州古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休,月明人倚楼。(白居易《长相思》) 湘水流,湘水流,九嶷云物至今愁,若问二妃何处所,零陵香草露中秋。 斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思,楚客欲听瑶瑟怨,潇湘深夜月明时。(刘禹锡《潇湘神》二曲)五代、赵宋曲子词: 好因缘,恶因缘,只得邮亭一夜眠,会神仙。(五代周陶谷《风光》) 红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳……春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。(宋陆游《钗头凤》) 由上所引可见,“成相体”的3+3+7句式在汉魏以后一直流行。唐宋的词又叫曲子词,又称乐府、诗余或长短句。其共同特点是配乐歌唱。清人宋翔凤《乐府余论》谓:“以文写之则为词,以声度之则为曲。”这正是“成相体”影响的结果。这样,我们可以得“成相体”的源与流如下:远古瞽史说唱传统→战国秦汉“成相体赋”→汉魏南北朝“乐府”→隋唐五代宋“曲子词”→宋元明清以来“莲花落”“花鼓词”。 由此可见,作为一种“成相体赋”的文学形式,从其源流历史看,长达数千年之久;就其文体变化看,经历了由上层贵族吟诵到民间文人说唱的发展过程。今后新编文学史教材,应该就此列专章专节讨论介绍。 (六)“酒令诗”源于先秦严肃的宗教政治“宴飨诗” 古代宴会饮酒时有各种游戏,其中之一是轮流赋诗。一般认为其俗起于唐代。在唐诗、宋词、元典、明清小说中有许多反映。《辞源》:“酒令,饮酒时的游戏……自唐以来,盛行于士大夫间。”酒令诗成为古代文学中的一种重要形式。学界对此有专门研究,如王昆吾《唐代酒令艺术》等。(28) 2010年出版的清华大学藏战国竹简第一册中的《耆夜》篇中有酒令诗五首;2015年《北京大学学报》第2期公布的北京大学藏秦简《酒令》有酒令诗四首。这些出土文献将我国的酒令诗从唐代提前到了战国秦汉时期。李零指出:“中国文学与酒令有不解之缘,如唐五代曲子词、宋词和元曲都与酒令有关。过去研究酒令,重点是唐代酒令。唐以前的酒令基本看不到。目前研究酒令,有两条新材料值得重视。一条是清华楚简《耆夜》,一条是北大秦简《酒令》。”(29) 在先秦秦汉时期,酒令诗应该很多,而且起源很早,与原始宗教、王官政治有密切关系。如前所述,中华文明起源于农耕生产。据考古发现可知,在距今五千多年前的大汶口文化时期,我国先民已开始用粮食酿酒。在大汶口文化遗址出土的大陶尊,实际都是盛酒器。器尊内壁还常常发现白色、乳白色等酒液沉淀物。1979年,在陵阳河大汶口文化遗址中还发现一件滤酒器,说明当时酿酒已有过滤技术。(30)在原始宗教时代,酒是用来祭祀天地神灵的。酿酒需要粮食,粮食的生长需要阳光雨露与土地。这就是以酒祭神的原因。大汶口文化出土的用以盛酒的大陶尊外侧显要位置上往往刻划有日、月、山组合图或丘坛上置一植物的图像。这些图像应该是大汶口文化时期初民以酒祭日月神或土地植物神的形象反映。 在以农耕为主要经济活动的远古中国,这种以酒祭祀神灵的观念普遍盛行。这在古文字中还有许多遗存。如甲骨文“福”字,作两手捧酒罈于神坛前(拾三·十七),表示祭祀神灵。徐中舒谓:“福”字“象以酉灌酒于神前之形,灌酒于神为报神之福或求福之祭。”(31)又如“禮(礼)”字,王国维谓其字与用于祭神的酒醴有关:“盛玉以奉神人之器谓之  若豊,推之而奉人之酒醴亦谓之醴,又推之而奉神人之事通谓之禮(礼)。”(32)正因为如此,祭字或从酒作 若豊,推之而奉人之酒醴亦谓之醴,又推之而奉神人之事通谓之禮(礼)。”(32)正因为如此,祭字或从酒作 。《龙龛手鉴》:“ 。《龙龛手鉴》:“ ,祀也。”《直音篇》:“ ,祀也。”《直音篇》:“ ,祭同。”以酒祭神、报神之福,是为醴,为 ,祭同。”以酒祭神、报神之福,是为醴,为 ;而祭神的目的是为了请求神灵保佑部族的兴旺发达。所谓“礼尚往来”,即其本义。《礼记·表记》:“粢盛秬鬯,以事上帝。”鬯是专用以祭祀的酒。《左传》庄公二十二年则谓:“酒以成礼。”《礼记·礼运》:“夫礼之初,始诸饮食。” ;而祭神的目的是为了请求神灵保佑部族的兴旺发达。所谓“礼尚往来”,即其本义。《礼记·表记》:“粢盛秬鬯,以事上帝。”鬯是专用以祭祀的酒。《左传》庄公二十二年则谓:“酒以成礼。”《礼记·礼运》:“夫礼之初,始诸饮食。”以酒祭神,本是沟通神灵的巫术活动,所以“巫”字或从酉(酒)而作“醫”。《说文》:“古者巫彭初作醫。”古代“醫”与“毉”不分。《国语·越语》:“公醫守之。”一本“醫”作“毉”。而以酒通神的巫术祭祀活动是伴有歌舞的。因此,最古的舞曲名《韶》乐,其字在甲骨文里亦作双手捧酒罐以祭女妣形(《合集》31012),其字双手之间的“  ”形,应指女妣。 ”形,应指女妣。以酒祭神,伴以歌舞。这歌舞酒都是献给神灵的,其后则及于人事。在《仪礼》《礼记》《周礼》中有许多关于飨礼、乡饮酒礼的记录。在这些礼仪中歌唱的歌辞即燕飨诗。这在《诗经》“三颂”与“大小雅”中有许多反映。如《周颂》之《丰年》《载芟》《执竞》等,都是飨祭祖妣神灵的诗,所谓“为酒为醴,烝畀祖妣,以洽为礼,降福孔皆”。而《大雅》《小雅》中的许多诗则是王公贵族亲朋之间的燕飨诗,如《小雅》之《鹿鸣》《彤弓》《桑扈》《鱼藻》写周王宴飨群臣,《小雅》之《常棣》《伐木》《頍弁》《南有嘉鱼》《宾之初筵》《瓠叶》《湛露》《鱼丽》《有駜》等,则是王公贵族甥舅兄弟朋友之间的宴飨。这些宴飨诗,由飨神到飨人,再演为酒令中的雅令。期间有一些礼仪规矩,如《小雅·瓠叶》: 幡幡瓠叶,采之亨之,君子有酒,酌言尝之。有兔斯首,炮之燔之,君子有酒,酌言献之。有兔斯首,燔之炙之。君子有酒,酌言酢之。有兔斯首,燔之炮之。君子有酒,酌言酬之。 第一章主人自己“尝”,后三章是客人依次“献”“酢”“酬”,程序俨然。《小雅·宾之初筵》:“凡此饮酒,或酬或否。既立之监,或佐之史。”郑玄注“监”为“司正”,便是饮酒时的管理者。另据《礼记·乡饮酒义》载“介酬众宾,少长以齿”,《仪礼·乡饮酒礼》:“席于宾东,公三重,大夫再重。”这些都是燕飨时的礼仪。 总之,飨宴诗中,飨神具有宗教含义,飨人具有政治含义,都是十分严肃的。清华简《耆夜》是没有被收入《诗经》的燕飨诗之佚诗。简文记述周武王八年伐耆(黎)得胜,在周文王宗庙里举行庆功飨礼,称为“饮至”礼。主持这场“饮至”飨宴礼的是武王,参加者有毕公、召公、周公、辛甲、作册逸、吕上父等。其间彼此互致诗五首,这五首诗是燕飨诗,也就是李零所称的酒令中的雅令,属于上层文化。西周末年,礼崩乐坏,下层民间饮酒唱诗流行,其间的唱辞即酒令中的俗令。北大秦简《酒令》属之。由此可知,酒令诗源远流长,在先秦时期已十分丰富,绝非“始于唐代的游戏”。 (责任编辑:admin) |