翻译研究创新术语逻辑化问题——以“翻译生态学”VS“生态翻译学”为例

http://www.newdu.com 2025/11/04 02:11:42 《外语教学》 曾婷 黄忠廉 参加讨论

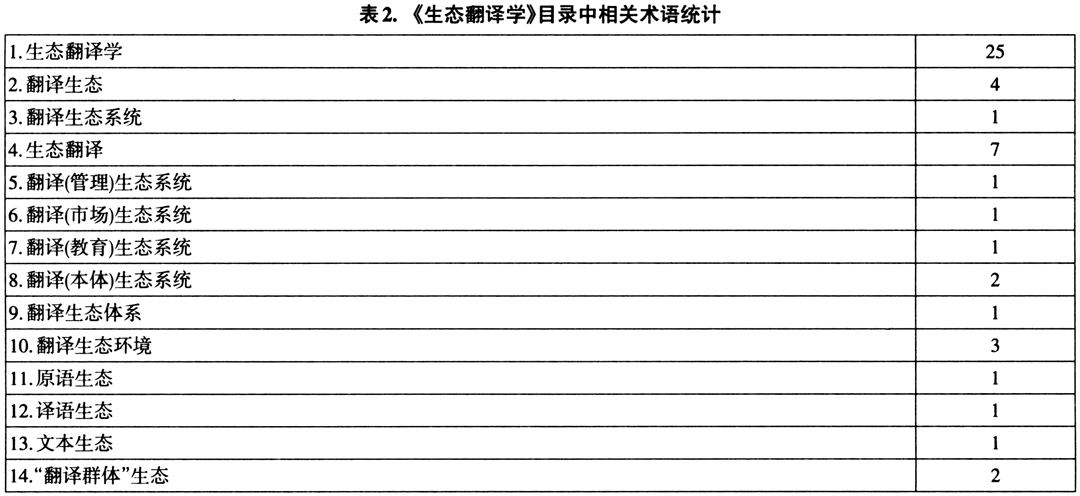

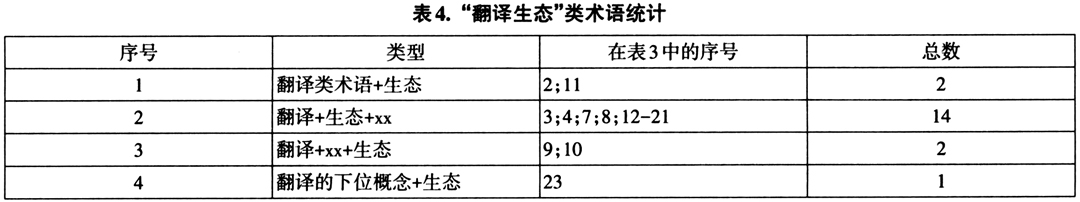

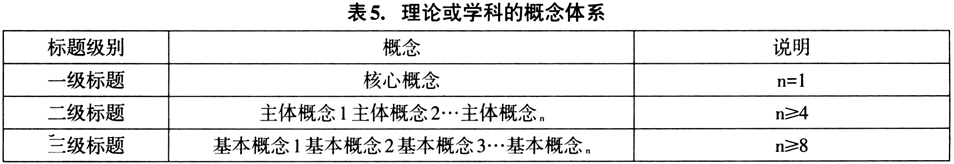

内容提要:翻译研究在引进与反思之后开始走向创新。学术创新的根本在于术语创新,术语创新实为概念创新。有了明确的概念,才可能有准确的判断和严谨的推理,才能做好外语文章。本文以“翻译生态学”与“生态翻译学”之比较为例,讨论翻译学新术语定制的逻辑化问题,窥斑知豹,以利翻译研究的创新。 关 键 词:翻译研究;术语创新;逻辑化;翻译;生态 作者简介:曾婷,复旦大学外文学院俄文系讲师,文学博士;黄忠廉,广东外语外贸大学翻译学研究中心教授,文学博士,博士生导师。 基金项目:本文系国家社科基金后期资助项目“汉译组构优化研究”(项目编号:15FYY019)的阶段性研究成果。 1.引言 外语研究包括翻译研究也应讲究逻辑,主要涉及概念、判断和推理,本是不言而喻的。可是,逻辑的重要性还是未引起外语界的足够重视。中国英汉语比较研究会前会长杨自俭(2006:6)认为学术创新是一项极其复杂的心智活动,它需要许多条件,其中之一是系统的逻辑学修养,包括三大基础逻辑学科:普通逻辑(形式逻辑)、符号逻辑(数理逻辑)和辩证逻辑,“我们在初高等教育中对逻辑学的教育很不重视,所以我们的学者中能掌握这三种逻辑的人不多,应该说这是我们学术研究的突出弱项”。对逻辑重视不够,或会影响外语研究的创新。比如,就翻译学与生态学交叉研究与创新而言,笔者双手赞成。笔者也曾在《外语教学》2005年第6期撰文推介胡庚申著《翻译适应选择论》,王宏2011年又在《上海翻译》第4期撰文参与讨论。近年来,国内这一领域的研究日趋热起来,比如2009年许建忠推出《翻译生态学》;2011年,胡庚申创办《生态翻译学学刊》;2013年他又出版了《生态翻译学:建构与诠释》(下称《生态翻译学》)。但是,对以上二位专家两部专著的名称或内容的逻辑关系笔者仍持己见或异见。 学术创新,首先是术语创新,但创新要符合基本逻辑,我们可以不苛求古人或先人,却应力求管好当下,至少力求做到术语逻辑化。术语逻辑化首先是概念问题,要明确概念的内涵与外延,概念上要术语化,术语要逻辑化,即要符合逻辑。 2.外语术语定制:明确概念的内涵 方梦之(2011:99)指出,每门学科都由一定数目自成体系的术语架构起来。不同的概念系统和术语系统是不同学科相区别的重要标志之一。术语的发展水平代表着一门学科的发展水平,是学科进步和走向的一面镜子。术语体系的建立和完善促使译学的发展;反过来,译学的发展又可进一步充实和丰富术语体系。 “定制”最初是为个别客户量身剪裁,后逐渐丰富,转用于其他,指迎合个性需求和特殊对象。新术语的“定制”有二途:1)全新式产生机制,是完全产生新术语的过程,该术语对应的概念可能是全新的,可能在其他领域甚至业内偶见使用,但经你采用或借用而成了专业术语,进入专业领域,如马克思的“资本”等。2)排列组合式产生机制,是以旧带新通过组合方式产生新术语的过程,主要是通过旧术语按短语的构成方式组成新术语,如“组织建构”与“优化”,前者简化为“组构”,再与后者组合为“组构优化”;又如“翻译”与“生态”可组构“翻译生态”和“生态翻译”。 2.1 翻译生态为喻指,生态翻译为实指 先设“翻译”为A,“生态”为B。而翻译有三解:  主体“译者”、 主体“译者”、 行为“译为”和 行为“译为”和 结果“译作”,生态仅有一解,大致是生物在自然环境下生存和发展的状态。A与B构词,组构方式大致有AB式和BA式。二者形式上可以组构,均能成形(见表1)。成形后能否成活,即逻辑上能否成立,或多大程度上成立,或当下还是未来成熟,均应以事理逻辑为准。 结果“译作”,生态仅有一解,大致是生物在自然环境下生存和发展的状态。A与B构词,组构方式大致有AB式和BA式。二者形式上可以组构,均能成形(见表1)。成形后能否成活,即逻辑上能否成立,或多大程度上成立,或当下还是未来成熟,均应以事理逻辑为准。 翻译生态是喻指组构,逻辑上呈现为喻指关系,喻指容易存在,反正不再是实指,赋之以相应的解释,都容易接受。胡庚申(2013:xxiv,45,88)也很清楚“生态翻译学立足翻译生态与自然生态的同构隐喻,是一种从生态视角综观翻译的研究范式”,明白“翻译生态与自然生态之间的关联性、类似性和同构性”。换言之,“翻译生态”是套用“自然生态”而设的,采用的是类比思维,其类比结果是“翻译生态——指翻译主体之间及其与外界环境的相互联系、相互作用的状态”。 生态翻译则是实指组构,逻辑上呈现为实指关系。实指存在与否,存量有多少,存在有多久,都必须据实揭示。生态翻译可指翻译“自然的”、“生态的”内容以及翻译关于“自然的”、“生态的”文本等,其致力于从生态视角综观和描述翻译生态整体和翻译理论本体。胡庚申所说的(同上:288)“生态翻译学的‘实指’,其‘实’的部分也包括了这样的一些‘绿色’翻译及其相关研究”。 2.2 名实相符问题 若以AB式或BA式组构而成的术语为对象进行理论研究或学科创建,得考虑其对象的存在感、存活率以及二者比例的大小与分类等问题,应该选哪类组构为最大学科的对象,是翻译生态?还是生态翻译?据书名《生态翻译学》,似乎以后者为多;据其目录中所用的术语,却又不然。(见下页表2)  图书的目录在术语体系上最能反映其核心问题,它是全书的缩影与同构映射,可以窥斑知豹。《生态翻译学》的二、三级标题有意设“生态翻译”,这是核心术语,也是作者有意突出的结果;而三四级标题使用的众多术语或下位概念又以“翻译生态”为主,这才是术语的主体,包括主干术语3-4个,基础术语8-10个。表中“生态翻译”之下的三级标题若去掉“管理、市场、教育、本体”等术语,均可归入“翻译生态”范畴。最后4个术语,均为同构,属于“翻译生态”:双语生态(11、12)、译作生态(13)、译者生态(14)。 统计结果表明,胡庚申专著目录使用了“翻译生态”和“生态翻译”,但是前者远大于后者,比例为19:7,即喻指多于实指。可是,书名却用了“生态翻译学”,而未用“翻译生态学”,后者在其书中仅出现一次。新的术语是思想创新和概念创新的表征,是表述新思想、新概念的有力工具,但是,在术语创新过程中,以不太用的术语匡定众多的研究对象,会导致各级标题的上下位概念出现术语伦理问题,在目录上拧着,上下不贯通,彼此矛盾,进而导致思想混乱,论述时会多费些笔墨。 3.术语外延比较:决定理论或学科的发展 同是A与B的组合,从其结果的内涵上讲,AB式与BA式各有所指,内涵不同,外延也不相同。若要将二者进行比较和整合,则需分出大小,二者呈何种包含与被包含关系,便涉及其外延的比较。 3.1 翻译生态的外延较宽 “翻译”与“生态”的排列组合,从其结果的内涵上讲,“生态翻译”与“翻译生态”各有所指,能否各自成“学”,取决于其大小、比例、现实需求等。本文不妨以胡庚申主编的《生态翻译学学刊》2012年第2期为例。笔者不揣测期刊编撰中主编把控术语或统一术语的主观意识,仅将其当作客观对象加以描述与分析。先请看下页表3,表中反映了十位汉语作者使用相关术语的全貌,在术语体系中考察翻译生态的外延。 表3列出了23个相关术语。其中21个是含“生态”和“翻译”的合成术语,另有两个分别为“生态学翻译研究”和“口译生态环境”。“翻译生态”用了138次,“生态翻译”只用了4次。 “翻译生态”类术语共19个(见下页表4),又可分成四类:第一类有2个,直接由“翻译”与“生态”构成的“翻译生态”,另一个由“翻译”和带引号的术语“生态”构成,即“翻译‘生态’”。第二类有14个,术语组构模式是“翻译+生态+XX”,出现最多的为“翻译生态环境”,共74次;后面的“环境”词可以省略,意义与“翻译生态”相差无几,正如胡庚申(2013:88)认为“翻译生态环境与翻译生态有同义、通用之处;但区别在于,翻译生态所指重在‘整体’、‘整合’的状态,而翻译生态环境则重在‘众多’、‘具体’的环境元素”。其他同类术语也可省去后面的xx。第三类有2个,其组构模式为“翻译+xx+生态”,如“翻译主体生态”,去掉xx,表明该类术语仍属于“翻译生态”;第四类只有1个,其组构模式为“翻译的下位概念+生态”,如“口译生态”,属于翻译生态;类似的还可提出“笔译生态”、“机译生态”、“同传生态”、“变译生态”、“全译生态”等,与“翻译生态”构成上下位概念。   胡庚申说:“翻译生态是翻译主体在其周围环境的生存和工作状态。”“译者以外的一切都可以看作是翻译的生态环境。”(同上:88;126)译者到底是否包括在内?刘爱华2012年的博士论文题目就是《译者与翻译生态环境:文学译者批评的理论探索》,又仿佛置身在外。不论如何,用“翻译生态”至少正可以表达胡先生所说的“翻译的生态”、“与翻译相关的生态环境”、“翻译的生态学视角”等意义,以一管三,是一个外延比较明确的术语。 3.2 生态翻译的外延较窄 “生态翻译”是从生态视角综观和描述翻译的总称,是一整体概念,内涵丰厚。这一概念的确很丰富,胡庚申(同上:122)具体列举了七类,外延较广:“生态翻译——既可以指以生态视角综观翻译整体,也可以指以自然生态隐喻翻译生态;既可以指维护翻译语言和翻译文化的多样性,也可以指运用翻译促进生态环境保护和生态文明发展;既可以指以生态适应来选择翻译文本,也可以指以生态伦理来规范‘翻译群落’;当然也会包含以生态理念来选择翻译文本以及翻译生态自然世界,等等。”不过,总觉得与常理相悖,“XX翻译”所构成的术语或短语表达的意思都是翻译的题材,比如经贸翻译、外事翻译、军事翻译、文学翻译等,其中的XX当是翻译的对象或领域,此为其一。其二,“生态翻译”的外延与3.1“翻译生态”所涉的三个领域基本相同,外延上有很多交叉。 再引表2、表3的数据为证。由表2可知,《生态翻译学》专设“生态翻译”部分。而《生态翻译学学刊》2012年第2期10篇文章的“生态”+“翻译”术语组合中,真正使用“生态翻译”才3次(1、5、22)。“生态”在前的仅有3个,分别为“生态翻译学”、“生态翻译理论”、“生态翻译视角”,其中后二者均仅出现一次;最后一个术语据笔者读文推测,实为“生态翻译学视角”。而“生态翻译学”的出现则多达132次,居全刊之首,其中胡庚申所用的量占一半以上。表2第1篇文章“生态翻译学”使用之所以多,还因为它是取自胡庚申专著《生态翻译学:建构与诠释》之“生态翻译学导论”,专论名与实,自在情理之中,可以理解。而期刊中唯一一次使用“翻译生态学”(页69),仅仅是因为涉及一桩译坛命名之争。 翻译生态与生态翻译不同,台湾学者苏正隆(2010)说得很清楚:前者主要指翻译的生态环境,后者是指对自然生态环境中动植物和景象的翻译。胡庚申也认为:“生态翻译学研究,自然会包括这样一些草木鸟兽、山水土石方面的真正意义上的‘绿色’翻译及其相关研究,尽管这些不一定是生态翻译学的主要指向。”(见胡庚申2013:287-288)既然生态翻译不是学科的主要内容,为何在学科命名上不遵守这一逻辑,不用“翻译生态学”,而用“生态翻译学”?这可反证生态翻译的外延较窄,不足以涵盖胡庚申《生态翻译学》的全部内容。 翻译生态至少涉及译者生态、译为生态、译作生态等,而生态翻译只涉及生态的翻译,涉及的是行为范畴,只与前者的“译为生态”相关。因此,翻译生态明显宽于、广于、优于生态翻译,夸大一点,前者反包后者,生态翻译可以是翻译的一个分支。 4.术语逻辑化:学科的分立与关联 如果说“翻译生态学”与“生态翻译学”各可相对独立,成立相应的学科,那么,二者何去何从,需从学科角度考察二者的关系。 4.1 交叉学科的学科性质 邢福义(2000:4)将研究某一事物的学科称为本体学科,把研究事物之间关系的学科称为关系学科。将关系学科从本体学科分化出来,是科学向着精细、系统方向发展的必然结果,是科学的进步。 人们习惯把关系学科隶属于本体学科。如心理语言学,有人认为属于语言学或心理学,也有人将其一分为二,将心理语言学归为语言学,将语言心理学归于心理学。其实它就是关系学科,硬把它塞入某本体学科,或将其肢解而分身于不同的本体学科,并不利于学术发展。关系学科与本体学科差别在于特殊的研究对象和研究目的。仅就研究对象而言,从“翻译生态学”这一偏正短语看,应切分为“翻译生态/学”,其中包含联合短语“翻译+生态”,所以基于关系学科的认识,翻译生态学的结构应是:(翻译+生态)/学,既包括生态翻译,更包括翻译生态,而非“翻译+生态学”。该学科的定位应该是研究翻译与生态(包括自然的、社会的、规范的、生理的、心理的)之间关系的学科。具体地说,就是将翻译与生态环境相联系,以其相互关系及其机理为研究对象进行探究。既然是研究二者关系的学科,那么学科的研究内容或学科体系也应体现关系特征。 4.2 翻译生态学具喻指性,生态翻译学具实指性 语言不等于逻辑,但要尽量反映逻辑,尤其是后期或最近最新的自创或译出的术语。不能在命名之初因逻辑而出问题,习非成是,待到弄清内涵时即为时已晚,为后人留下一大历史的遗憾,而非遗产。一文一书总有一个核心术语,其逻辑性决定了全文或全书展开的逻辑性。对术语进行梳理和规范,是界定学科基本概念、梳理学科系统的过程,也是理论的本土化和国际化过程中的一个重要阶段。 如前所述,翻译生态是喻指性的,生态翻译是实指性的,那么相应的学科也是同理。如果一定要将翻译学与生态学交叉而生的学科分为两个学科定出归属,也不妨据其主体特色定下归属取向。胡庚申《生态翻译学》从目录的术语体系看,只是在翻译学的术语前加了“生态”类字样,力争将其归入翻译学。那么,翻译生态学则可属于生态学。2009年许建忠著《翻译生态学》一书,就将“翻译生态学”归类为生态学的一个分支,认为翻译生态学是根据“生态学的原理,特别是生态系统、生态平衡、协同进化等原理与机制研究各种翻译现象及其成因,进而掌握翻译发展的规律,揭示翻译的发展趋势和方向”。刘爱华(2010:77)也认为:“它更多的是以翻译学为基点、或者从翻译学的视角研究生态学。” 胡庚申(2013:32)认为Michael Cronin的Translation and Globalization中提及的ecology of translation译作“翻译生态学”不妥,可以再讨论。原作者呼吁的语际翻译是要保持“健康平衡”,与之相类似,季羡林(李景端2009:16)也曾说“借用一句当前的时髦话,就是要注意‘翻译生态的平衡’”。而语际生态事关语言政策、英语霸权、小语种生存等问题,这也正是翻译工具的生态问题,是催生翻译生态学的原生态思想,翻译的生态,往前拓展,可以写成翻译生态学。 生态学研究生态,翻译生态学研究什么?依逻辑类推,应该是研究翻译(的)生态,指翻译行为及其所形成的生态,包括译者、译为、译品、译境等。而生态翻译学研究什么?简言之,研究生态(的)翻译,研究的只是行为。二者侧重点不同,行为及其围绕它所关联的一切与行为本身有大小宽窄之别。这便是最基本的逻辑认同,对象与学科的关系一目了然。望文不可处处生义,但望文能生义是符合逻辑又符合接受心理的基本认知原则。由表3可知,学科冠名“生态翻译学”用了132次,而实际展开论述的“翻译生态”类术语却用了138次,生态翻译学研究,实用“生态翻译”仅有3次,叫人如何作想?如果说由其主编的期刊不足为证,那么由表2可知,其专著《生态翻译学》除了构建学科的章节标题中用“生态翻译学”外,“生态翻译”才用7次,其他术语则是“翻译生态”类术语。 A与B前后结合再进一步成“学”,有的或有时成立,有的或有时不能成立。正如既有生态文学,也有文学生态学;有舞蹈生态学,有无生态舞蹈学,不敢妄言。同理,美学翻译学、文化翻译学、哲学翻译学、伦理翻译学属于翻译学,且是相应的具体翻译学,而翻译美学、翻译文化学、翻译哲学、翻译伦理学则属于各相应的学科。 正如一门学科,研究言语,可取名“言语学”,却非“语言学”;语言学研究语言,不会大量用言语学术语,而是语言的术语,如语音、词汇、语法等。生态翻译的构词方式与其类似,也指领域,即有关生态的内容或作品的翻译,相应的“学”如生态翻译学则属于“领域翻译学”或具体翻译学或部门翻译学,正如“文学翻译”由郑海凌写成了《文学翻译学》。 4.3 翻译生态学或含生态翻译学 生态翻译学如何切分?切分为“生态+翻译学”,即生态的翻译学,逻辑上不对;切分为“生态翻译+学”,即关于生态翻译的学问,更具体地说,是生态的内容的翻译,“生态(内容)的翻译+学”可以成立,但目前可研究的量不大,“生态翻译”微乎其微,在人类翻译史上可以忽略不计。而翻译生态学,可切分为“翻译+生态学”,即翻译的生态学视角研究,可以立学;刘爱华(2010:77)也认为“从‘翻译生态学’的命名来看,‘翻译’是定语,来修饰中心词‘生态学’”。但笔者更倾向于切分为“翻译生态+学”,即有关生态翻译和翻译生态的学问,这也是胡先生最终的理解,可是他用的书名和学科却是“生态翻译学”,用自己的矛攻自己的盾。  “生态翻译学”用于书名、章或节的标题,暂且不论,这是其书其刊的统一之处,但其主编的期刊中其他作者的术语使用则更能说明问题,关键是三级及以下的具体论述时“翻译生态”类术语成了整个学科或期刊所用术语体系的主体,是其具体思想的载体。不妨建立相应的论述概念体系(见表5)。 方梦之(2011:103)在总结译学的术语研究要做的工作时提到重要的两点:要强化并稳定译学的概念系统,使术语更准确地反映概念的本质特征;进一步建构译学的术语系统,划分术语的层次与等级。学术可以新创,但学术创新的核心术语与下面各级术语所构成的术语体系要稳固,要有层级关系和包含关系,不能相左,一旦产生矛盾,会影响论述的逻辑性开展。据《生态翻译学》,“翻译生态”是仿“自然生态”构词模式而生,其后加一“学”字,成立一新学科,一般情况下其研究对象就是这一“翻译生态”。一旦用“生态翻译”,如何与其下位概念配套构成术语体系?由二三级术语构成的内容与学科的研究对象岂不是矛盾重重?倘若取名“生态翻译学”,除了涉及学科论述的地方使用这一术语外,真正的细处论述全是“翻译生态”或其下位概念“x译生态”、“翻译xx生态”、“翻译生态xx”,导致不少无谓的解释与辩驳?不如由“翻译的生态”到“翻译生态”再到“翻译生态学”逐步术语化,逐步理论化学科化来得更顺畅,更符合逻辑,也符合学界的思维共性。胡庚申努力创立学科,自己可以坚持用“生态翻译学”,而2012年第2期的各位作者具体论述时还是保持了自己的立场,提及学科时用“生态翻译学”达61次,其他各处(包括胡先生本人)则用“翻译生态”类术语共计138次。 这一悖论有如语言学专著中“言语”反复出现许多次,而语言不大出现一样?语言是从言语中提炼出来的抽象之物,一个具体,一个抽象。生态翻译学与翻译生态学又有所不同,前者属于局部研究,具体研究;后者属于整体研究,抽象研究;前者属于微观层面研究,后者属于宏观层面研究。 依刘爱华(2010:76)之见,胡庚申借鉴生态学成果以译者为中心研究翻译的本体,比如翻译本质、翻译过程、翻译原则、翻译方法和译评标准等。而许建忠则主要套用生态学的基本研究模式和内容,探讨翻译的外部生态环境问题,侧重研究翻译的周边环境及翻译与周边环境的关系。换言之,胡庚申研究既有翻译的“内生态环境”,也有翻译的“外生态环境”,而许建忠则只侧重于翻译的“外生态环境”;二者有一定的交叉,但更多的是互补性差异,是一种可以称为“背靠背”的关系。可是,笔者考察胡庚申2013年的《生态翻译学》,他其实既研究外部生态,也研究内部生态,还研究生态本身的翻译,因此更像是囊括了内外两部分的研究,从某种意义上说,生态翻译学可成翻译生态学的一个分支。 创新是科学发展的根本,没有创新就没有发展。创新首先是思想的创新和概念的创新,思想创新推进了理论创新,理论创新又进一步推进了学科创新。而术语的创新是思想和概念创新的表征,为思想和概念创新创造新的术语,首先要明确其内涵与外延,再创建理论,组建学科。 本文以翻译与生态为例,讨论二者组合而成的“翻译生态”和“生态翻译”,指出在内涵上翻译生态为喻指,生态翻译为实指;喻指与实指各有所指,二者的外延决定了理论或学科各自的发展,其中翻译生态的外延较宽,生态翻译的外延较窄,所构成的相应的翻译生态学也具喻指性,生态翻译学也具实指性,两个学科均属交叉学科,在学科性质上既分立,又关联,翻译生态学或含生态翻译学。就目前来看,“翻译生态学”才是逻辑化程度较高的术语。 原文参考文献: [1]方梦之.译学术语的演变与创新——兼论翻译研究的走向[J].中国外语,2011(3):99-104. [2]胡庚申.生态翻译学:建构与诠释[M].北京:商务印书馆,2013. [3]李景端.翻译编辑谈翻译[M].武汉:湖北教育出版社,2009. [4]李亚舒,黄忠廉.别开生面的理论建构——读胡庚申《翻译适应选择论》[J].外语教学,2005(6):95-96. [5]刘爱华.生态视角翻译研究考辨——“生态翻译学”与“翻译生态学”面对面[J].西安外国语大学学报,2010(3):75-78. [6]刘爱华.译者与翻译生态环境:文学译者批评的理论探索[D].山东大学,2012. [7]王宏.生态翻译学核心理念考辨[J].上海翻译,2011(4):10-11. [8]邢福义.文化语言学(修订本)[M].武汉:湖北教育出版社,2000. [9]许建忠.翻译生态学[M].北京:中国三峡出版社,2009. (责任编辑:admin) |