宋版十一行本《玉篇》考辨

http://www.newdu.com 2025/11/03 08:11:30 《山东师范大学学报:人 吕浩 参加讨论

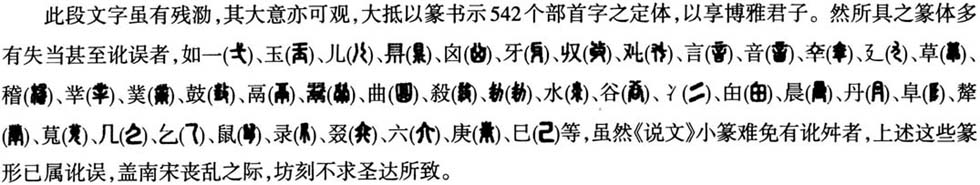

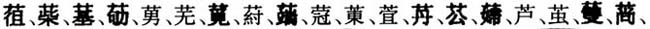

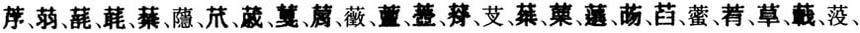

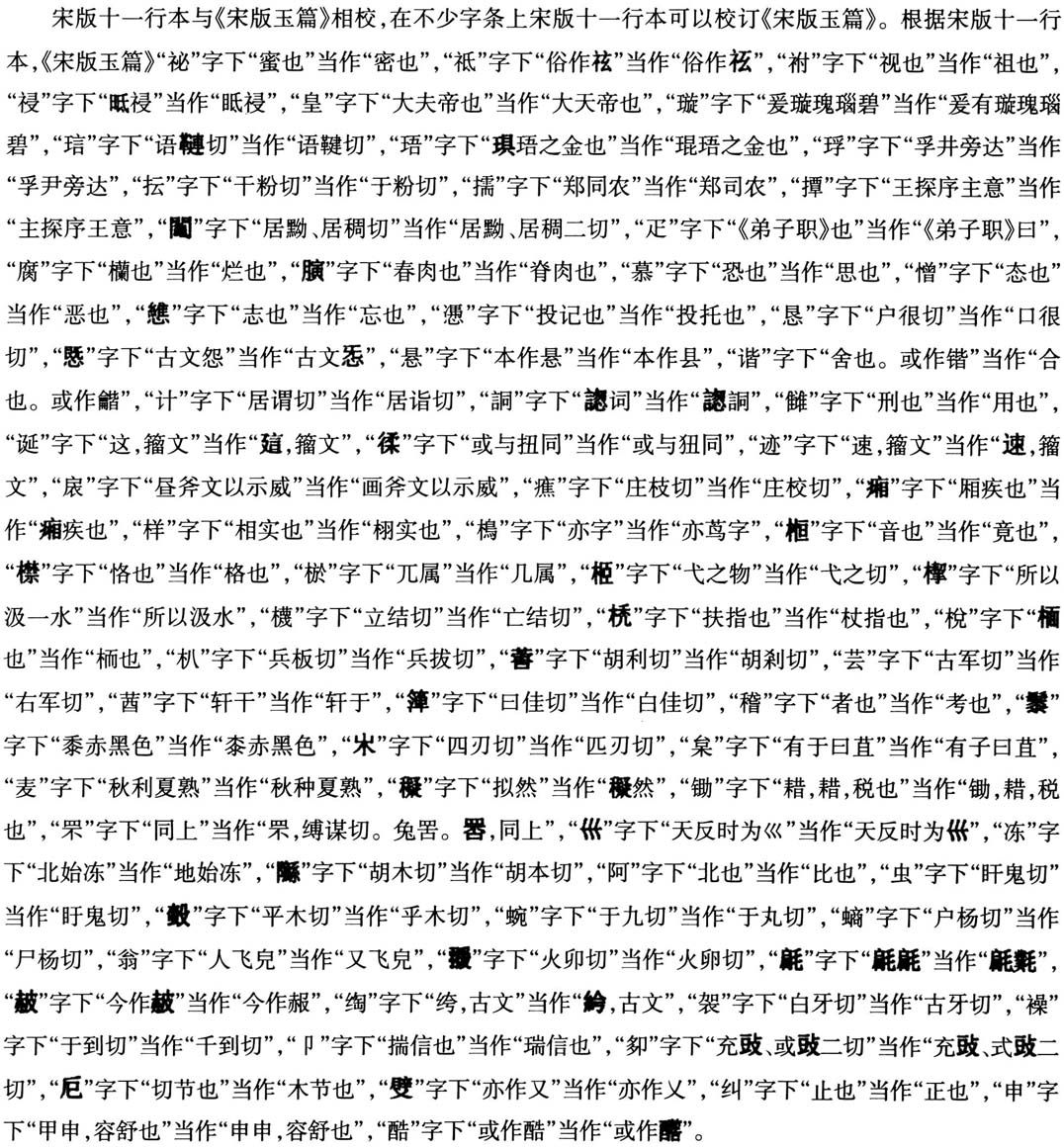

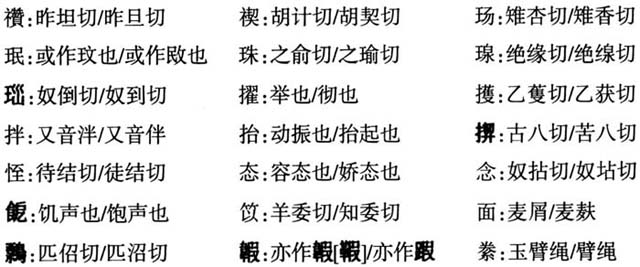

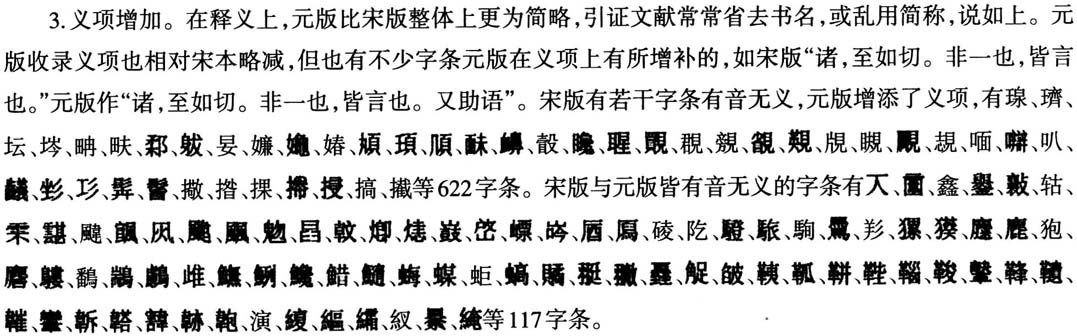

内容提要:学界习称宋本《玉篇》是指张氏泽存堂本,然而这个本子对底本改动较大,已失宋本之旧。今传世宋版《大广益会玉篇》有两种版本:一是日本宫内厅书陵部藏宋《大广益会玉篇》(十行本);二是宋《大广益会玉篇》(十一行本)(中国国家图书馆藏本残存卷一,日本内阁文库藏本残存卷六至卷三十的大部分)。此宋十一行本二残本在《大广益会玉篇》文献系统中处于桥梁地位,具有独特的文献价值和学术价值。 关 键 词:玉篇;宋版;残本 作者简介:吕浩,博士,上海交通大学人文学院副教授。 基金项目:本文为作者主持研究的国家社科基金项目“东亚汉字传播史研究(日本卷)”(18BYY224)和作者参与研究的国家社会科学基金重大项目“韩国传世汉文字典文献集成”(14ZDB108)的阶段性成果。 宋版《大广益会玉篇》现存版本有二:一是十行本;二是十一行本。十行本代表文献是日本宫内厅书陵部藏宋《大广益会玉篇》(封面题“宋版玉篇”,下文《宋版玉篇》即指此),为宋宁宗年间(公元1195-1224年)刊本,元代有过补刻。该本边框左右双边,花口(书口有当叶字数),单黑鱼尾,版心有刻工等信息,每半叶①十行,行大字20字,小字双行,行27字。正文字头大字,注文小字双行。各部内字条之间无间隔,版式与张氏泽存堂本类似。这个版本还有其他两种(与书陵部藏本同版):日本名古屋大须观音宝生院藏《秣部》至《冏部》(残存约6卷),金泽文库藏4残叶。 十一行本代表文献是中国国家图书馆藏宋《大广益会玉篇》残本(存卷一),日本内阁文库藏宋《大广益会玉篇》残本(存卷六至三十的大部分)。十一行本部内字条随说解内容多寡而调整顺序,字头排列基本横向成行,学界俗称“分段本”。该本边框四周双边(即文武栏),花口(书口有当叶字数),双黑鱼尾,每半叶十一行,行大字19字,小字双行,行25字。 中国国家图书馆藏的宋版《大广益会玉篇》残本残存《敕牒》《序》《进玉篇启》《玉篇总目偏旁篆书之法》、正文卷一。“玉篇总目偏旁篆书之法”一行下有印曰“季振宜藏书”,正文卷一之首有印曰“紫玉轩”,知此书曾为清代藏书家季振宜所藏,“紫玉轩”为季家藏书楼名。据《季沧苇藏书目》,季振宜家藏宋版《大广益会玉篇》三十卷(5本)。②季振宜的藏书主要来源有毛晋、钱曾二家,毛扆编纂的《汲古阁珍藏秘本书目》无《玉篇》,钱曾《也是园书目》有《玉篇》三十卷(未详版本及册数),但钱曾《述古堂藏书目》有“顾野王《玉篇》三十卷,三本,宋版”③,其《述古堂宋版书目》也有“《玉篇》三十卷,三本”。《季沧苇藏书目》记录的“五本”与《述古堂宋版书目》记录的“三本”有异,很可能季振宜所藏宋《玉篇》并非源自钱家。④而且钱曾家藏宋《玉篇》应是十行本,即与宫内厅书陵部所藏《宋版玉篇》同。季振宜家藏的宋《玉篇》应是十一行本。季振宜曾任浙江道御史,其家藏宋《玉篇》或是宋末浙江坊间刻本。季振宜离世后,其藏书全归于徐乾学(有藏书楼曰“传是楼”)和清内府。国家图书馆藏宋版《大广益会玉篇》卷一之首有印曰“乾学”“徐健庵”,知此宋《大广益会玉篇》自季家流转至徐家。徐乾学《传是楼书目》载有“《大广益会玉篇》三十卷四本”“《玉篇》三十卷二本”,或许宋《玉篇》十一行本传至徐家已经不是全本。⑤徐家传五世而家败,所藏书盖亦散落书肆。江苏上元人宗源瀚(字湘文)自扶雅书肆购得此宋版《大广益会玉篇》残本(残存26叶),时人谓其可宝者如莫友芝所得之《说文·木部》残卷。⑥今此宋版《大广益会玉篇》残本为中国国家图书馆所藏,只是仅仅残存不足1本,甚是可惜。 日本内阁文库(今称日本国立公文馆)藏宋版《大广益会玉篇》残本有藏印曰“昌平坡学问所”“浅草文库”,二者的演进关系如下: 日本林恕家私塾在宽政九年(公元1797年)被改为幕府官学,定名曰“昌平坡学问所”,明治初被政府接管,移址浅草,称浅草文库。明治十四年(公元1881年),浅草文库关闭,其藏书经内务省转入内阁文库。 日藏宋版十一行本《玉篇》残本也是历经辗转,从时间和残本规模上看,这个残本很有可能就是徐乾学家藏的“《大广益会玉篇》三十卷四本”。 日藏宋版十一行本《玉篇》残本残存字条有卷六755字、卷七879字、卷八635字、卷九1004字、卷十690字、卷十一651字、卷十二838字、卷十三1050字、卷十四596字、卷十五855字、卷十九131字、卷二十168字、卷二十一88字、卷二十二408字、卷二十三246字、卷二十四755字、卷二十五808字、卷二十六642字、卷二十七491字、卷二十八538字、卷二十九338字、卷三十379字,共12945字条。这个残本卷十九至卷二十三残损较多,而卷十六至卷十八完全残缺。依日本对中国古籍的珍爱程度和古籍保存手段看,上述的残损很有可能在流入日本前就已存在,或是书商有意拆下的。 从上述宋版《玉篇》十一行本的流转情况看,日本内阁文库十一行本与国家图书馆藏十一行本应是同一版本,甚至很有可能是同一部书。二残本相加,则残存字条13366条,相当于原书规模的60%。虽不得全本,亦是万分珍贵,正如日本内阁文库藏本卷十五末有阅者书曰“充栋之书非以美□□”。 今取二残本,考述如下(为称说方便,以下称此二残本为宋版十一行本,以区别书陵部藏《宋版玉篇》十行本)。 一、序录与《宋版玉篇》及元刊本不同 宋版十一行本首以《敕牒》,次以《序》,次以《启》,再次以《玉篇总目偏旁篆书之法》,最后次以《大广益会玉篇总目》。《宋版玉篇》只有敕牒后半段,次以《序》,次以《启》,最后次以《玉篇上十卷总目》(分上中下各十卷)。元代圆沙书院本先以《敕牒》,次以《启》,次以《序》,次以《玉篇广韵指南》,最后次以《大广益会玉篇总目》。总体看来,宋版十一行本《玉篇总目偏旁篆书之法》在传世《玉篇》各版本中绝无仅有,今摘录其总述部分如下: 自书契造于伏羲,而文字之耑始见;鸟□□□□□,□文字之形始立。其后也曰大篆,曰小篆,曰□□,□□□,皆倣古法而为之变易者也。世之知书者皆□□□□谓字学者矣。然所晓者训读楷书而□□□□□□□,徒见其勾画之委蛇,而不知字之偏旁有定体。□□□偏旁之有定体,则触类而长,辨章析记,若绣工之观画耳,岂特施于文字哉!此予以《玉篇》总目五百四十二字必引篆书偏旁以冠之也。博雅君子,幸毋……  清末孙毓修执掌涵芬楼影印建德周氏藏元刊本《玉篇》时把此《玉篇总目偏旁篆书之法》附印于书末,并认定《玉篇总目偏旁篆书之法》系宋时坊肆所为,其说可从。 宋版十一行本书末附《分毫字样》248字,还附有沙门神珙撰《四声五音九弄反纽图并序》(序存图佚)。这两种内容在元刊本中被增补成《玉篇广韵指南》,附于正文之前。值得一提的是,《宋版玉篇》书末亦附《分毫字样》248字及《四声五音九弄反纽图并序》,而且在《四声五音九弄反纽图并序》之《序》上端有《五音声论》,未详宋版十一行本中原先是否有这部分内容。 宋版十一行本《大广益会玉篇总目》之末左半叶有糸、系、素、絲、黹、率、索7个部目,这7部属于卷二十七,不知为何会在《总目》之末重出。 二、正文格式及收字列序 宋版十一行本是《宋版玉篇》式样向元明版《玉篇》分段式样过渡的桥梁,在《玉篇》版本源流中具有不可多得的价值。从类型上讲,内阁文库藏的宋版十一行本应是晚于宫内厅书陵部藏的《宋版玉篇》,但实际情况如何还需进一步考证。 首先,宋版十一行本与《宋版玉篇》在形式上的一致性表现在:(1)二本分卷同,都是各卷卷首先出本卷所属部首目录,各部均另起行,起始之处以小圆圈标识。(2)二本版心均标注篇上/篇中/篇下及叶数,《宋版玉篇》还有字数及刻工。其不一致者是《宋版玉篇》把《总目》分成上中下三部分,分别领属十卷。(3)二者分别在第十、第二十和第三十卷末附有《新加偏旁正俗不同例》和《类隔更音和切》,只是宋版十一行本第三十卷末因版面空间不足而将《新加偏旁正俗不同例》放在了第二十四卷尾。另外值得一提的是宋版十一行本在卷二十四、卷二十六、卷三十尾分别有鱼尾作  ,元明分段本各部初始处鱼尾纹样与此第一个鱼尾纹样(花鱼尾)接近。 ,元明分段本各部初始处鱼尾纹样与此第一个鱼尾纹样(花鱼尾)接近。其次,宋版十一行本与《宋版玉篇》在内容上也有较高程度的一致性:(1)二者收字相同,只是字条顺序不同。(2)字条分合相同,如《手部》:“抗,乎官切。抟圆也。《周礼》注云:抗摩之工谓王[玉]工也。”又“抗,胡款切。打也。又苦管切。”“  ,竹略切。击也。”又“擆,张略切。打也。”“ ,竹略切。击也。”又“擆,张略切。打也。”“ ,息伦切。(十一行本作息纶切)”又“ ,息伦切。(十一行本作息纶切)”又“ ,思尹切。拒也。”这里有异体字分作两字条的,甚至还有同字分作两字条的,二本在字条处理上一致。也有少量因宋版十一行本排版需要而将字条拆解分立两处的例子,如《宋版玉篇》:“ ,思尹切。拒也。”这里有异体字分作两字条的,甚至还有同字分作两字条的,二本在字条处理上一致。也有少量因宋版十一行本排版需要而将字条拆解分立两处的例子,如《宋版玉篇》:“ ,丁計切。撮取也。 ,丁計切。撮取也。 ,或 ,或 字。又兩指急持人也。”宋版十一行本分别作“ 字。又兩指急持人也。”宋版十一行本分别作“ ,丁計切。撮取也。”和“ ,丁計切。撮取也。”和“ ,或 ,或 字。又兩指急持人也”。又如《宋版玉篇》:“搰,胡没切。掘也。《左氏传》曰:搰褚師定子之墓,焚之。本亦作掘。抇,亦搰字。穿也。”宋版十一行本把“抇,亦搰字。穿也”另立字条。(3)部分字条讹误也相同,如《宋版玉篇》:“擖,公八、口八二切。刮也。一曰捷也。”宋版十一行本同,此处“捷也”当作“撻也”。(4)宋版十一行本与《宋版玉篇》的有音无义字条相同,如《艸部》,宋版十一行本有音无义字条有 字。又兩指急持人也”。又如《宋版玉篇》:“搰,胡没切。掘也。《左氏传》曰:搰褚師定子之墓,焚之。本亦作掘。抇,亦搰字。穿也。”宋版十一行本把“抇,亦搰字。穿也”另立字条。(3)部分字条讹误也相同,如《宋版玉篇》:“擖,公八、口八二切。刮也。一曰捷也。”宋版十一行本同,此处“捷也”当作“撻也”。(4)宋版十一行本与《宋版玉篇》的有音无义字条相同,如《艸部》,宋版十一行本有音无义字条有  等45条,《宋版玉篇》这些字条也是有音无义。 等45条,《宋版玉篇》这些字条也是有音无义。从形式到内容,宋版十一行本都与《宋版玉篇》基本一致,但这并不表示宋版十一行本晚于《宋版玉篇》,是在《宋版玉篇》的基础上重新排序刊刻的,因为宋版十一行本在不少条目上可以订正《宋版玉篇》的讹误,说详下文。 元明分段本《玉篇》讹舛较多,甚至圆沙书院刊刻的两种本子(延祐本、泰定本)也不例外,宋版十一行本对于元明分段本也很有校勘意义。 三、宋版十一行本《宋版玉篇》内容比较  以上78字条皆《宋版玉篇》有讹误,可以用宋版十一行本校订之。上述78条讹误还反映了另一个问题,就是相对于宋版十一行本,《宋版玉篇》讹误的部分只是字形上的讹误,换句话说就是因形近而讹。这也正是能够说明宋版十一行本与《宋版玉篇》有着同样的祖本,宋版十一行本与《宋版玉篇》(十行本)具有密切关系。 另外,宋版十一行本在少量字条上也存在与《宋版玉篇》皆误的情况,如“珵”字下《宋版玉篇》作“埋六寸”,宋版十一行本作“理六寸”,皆误,当作“珵六寸”。又如“  ”字下《宋版玉篇》作“快也”,宋版十一行本作“休也”,皆误,当作“忕也”。再如“ ”字下《宋版玉篇》作“快也”,宋版十一行本作“休也”,皆误,当作“忕也”。再如“ ”字下《宋版玉篇》作“舆很同”,宋版十一行本作“舆祖同”,皆误,当作“舆徂同”。 ”字下《宋版玉篇》作“舆很同”,宋版十一行本作“舆祖同”,皆误,当作“舆徂同”。宋版十一行本不少条目与《宋版玉篇》音义存在异文,举例如下(/前为《宋版玉篇》注音,后为宋版十一行本注音):  上述异文虽难以排除排版及刊刻因素(宋版十一行本出于分段排版的需要,把字条按音义内容多寡进行了重新调整,有时为了节省空间甚至删减义项中的非关键字,如揰、拆、抧、揎、掁、挳、  等字条中义项后的“也”字被删除),但不少条目还是能反映出宋版十一行本与《宋版玉篇》有不同的来源底本,换句话说,宋版十一行本不像是依据《宋版玉篇》这个版本刊刻而成。从上文所列的宋版十一行本在不少条目上能校订《宋版玉篇》,可以说宋版十一行本的底本在内容上优于《宋版玉篇》,这也更加凸显出此宋版十一行本在《大广益会玉篇》文献系统中的重要地位和学术价值。 等字条中义项后的“也”字被删除),但不少条目还是能反映出宋版十一行本与《宋版玉篇》有不同的来源底本,换句话说,宋版十一行本不像是依据《宋版玉篇》这个版本刊刻而成。从上文所列的宋版十一行本在不少条目上能校订《宋版玉篇》,可以说宋版十一行本的底本在内容上优于《宋版玉篇》,这也更加凸显出此宋版十一行本在《大广益会玉篇》文献系统中的重要地位和学术价值。四、关于国家图书馆藏宋版十一行本《玉篇》跋 国家图书馆藏宋版十一行本《玉篇》残本末附有翁乐、曹籀、赵之谦、陆心源四家书写的跋: 翁乐跋主要信息有:(1)此《玉篇》残本为宗湘文在扶雅书肆购得。(2)莫友芝断为宋时坊间刻本。(3)《序》中“吴鈗”未详。(4)此本与朱序上元本未详孰善。(5)此本有《玉篇总目偏旁篆书之法》,后刻本遗失,表明近人所谓篆躐为楷始于《玉篇》不确。(6)此本篆目若与张氏泽存堂本合刻印行将大裨小学。 曹籀谓此残本堪与莫友芝所得唐本《说文·木部》并传。 赵之谦罗列了《偏旁总目篆书之法》中诸多讹舛字形,谓其不足信。其部内列字顺序视字条之字数多寡随意排列,更不足取。况且其中不乏舛误之字,确为当时俗刻。 陆心源介绍了这个残本的藏书印,通过与元刊本及曹寅刻本互校,不唯字序不同,篆法、牒文各有不同。根据形制及篆法前题语可推断此残本为宋代浙本中的坊刻本。 以上四家的共识为此残本系宋时坊刻本,更具体一点就是宋时浙江一带的坊刻本。我们认为这个残本的刊刻时代应是宋末,根据其避讳字情况就可断为坊刻本。至于其篆法,也系刻时增入,非陈彭年等重修《玉篇》所有,翁均儒“后刻本遗失”之说不准确。从国内外现存《玉篇》各版本看,篆法仅存于此宋十一行本,且篆法之粗鄙已如赵之谦所述,但赵之谦以“俗刻”否定其文献价值有失公允。从上述四人书跋可知,日藏《宋版玉篇》及宋版十一行本残本还不为当时人所知,自然对这个只有卷一的宋末坊间刻本的文献价值认识不足。 五、宋版十一行本与元刊本之间的关系 现存元刊本《玉篇》以圆沙书院延祐本为最早,该版本藏于中国国家图书馆(收入《中华再造善本》)、上海图书馆(残存16卷)及日本宫内厅书陵部等处。 日本宫内厅书陵部藏圆沙书院延祐本四周双边,内框廓21×12.8cm,每半叶11或12行(序言部分11行,《玉篇广韵指南》及以后均为12行),行大字21字,黑口,双黑鱼尾。首始《大广益会玉篇总目》,随后是《敕牒》《大广益会玉篇序》《进玉篇启》,再后是《玉篇广韵指南》,后有牌记曰“龙集乙卯菊节圆沙书院新栞”,再后就是正文。国家图书馆藏本则是《大广益会玉篇总目》位于牌记之后。这种差异应是装册使然,很有可能是日藏本为方便检索,有意把《大广益会玉篇总目》前置装册。 从样式上看,元刊本(以下以圆沙书院延祐本为例)在版式上做了较大调整,分段列字更为整齐,字头次第也与宋版十一行本不同,注释内容也有删改。为了缩减字数,引证的书名有的采用简称,如《虞书》简称《书》,《东观汉记》简称《汉记》,《夏书》简称《书》,《尚书》简称《书》,《周书》简称《书》,《礼记》简称《记》,《左氏传》简称《左传》、《左》,《史记》简称《史》,《庄子》简称《庄》,《论语》简称《语》,等等。当然,更多的是直接删去书名。 与宋版十一行本相比,元刊本讹误较多。如“帝”字下“叶光纪”当作“汁光纪”,“璠”字下“三”当作“二”,“填”字下“石”当作“耳”,“瓉”字下“《礼记》云”当作“《礼记》注云”,“珕”字下“力许”当作“力计”,“琅”字下“琅耳”当作“琅玕”,等等。若配合《宋版玉篇》进行统计,圆沙书院延祐本讹误多达622处。需要说明的是,圆沙书院延祐本由于是书院刊刻,在元代已算是善本,其他元刊本的讹舛情况可想而知。常熟市瞿氏铁琴铜剑楼藏本版式、字序、音义与圆沙书院延祐本基本相同,但简俗字泛滥,如国(國)、尔牙(爾雅)、靣(面)、后(後)、旡(無)、礼(禮)、众(衆)、辞(辭)、斉(齊)等,讹舛情况远甚于圆沙书院延祐本。 在宋版十一行本发现之前,学界一致认为圆沙书院延祐本的分段式版式在“玉篇系”文献中属于首创,元明各版本皆以圆沙书院延祐本为楷模,中间虽稍有修补,无甚改观。今宋版十一行本的发现,始知分段式版式不始于元。其实,字头排列追求整齐醒目,一直是宇书版面的传统,就以“玉篇系”文献为例,敦煌文献中的《玉篇》残卷在字头的横向对齐上也是刻意为之。从这个意义上讲,宋版十一行本的分段式式样和《宋版玉篇》十行本的“混乱式”式样在宋代早期的刊本中到底哪种式样在先亦未可知。 当然,元刊本也是在宋刊本的基础上有比较大的改动的,这种改动除了上述的书名简略,还有不少字条增加了义项,正文前的附件也有较大增补,应算是重修本。 1.附件增删。宋版十一行本只在篇末有《分毫字样》《四声五音九弄反纽图并序》,元刊本增入《字有六书》《字有八体》《切字要法》《辨字五音法》《辨十四声法》《三十六字母五音五行清浊旁通撮要图》《切韵内字释音》《辨四声轻清重浊总例》《双声迭韵法》《罗文反样》《奇字指迷》《字当避俗》《字当从正》《字之所从》《字之所非》《上声证疑》《下平证疑》《去声证疑》《入声证疑》等内容而总名之曰《玉篇广韵指南》,且将《玉篇广韵指南》置于正文前的附件中。当然,元刊本舍弃了宋版十一行本正文前的《玉篇总目偏旁篆书之法》,抑或是元刊本另有祖本。 2.反切改字。元版与宋版(为便于比较,此处把《宋版玉篇》也纳入参照系,下同)相比,在反切用字上有相当比例的改字,大多数情况是改字不改切,如“祉”字“丑理切”改为“丑里切”,“禊”字“胡计切”改为“胡契切”,“  ”字“思浅切”改为“息浅切”,“瑱”字“他见切”改为“它见切”,“琦”字“渠羇切”改为“渠箕切”,“ ”字“思浅切”改为“息浅切”,“瑱”字“他见切”改为“它见切”,“琦”字“渠羇切”改为“渠箕切”,“ ”字“式餘切”改为“式余切”,“璱”字“所乙切”改为“所一切”,“ ”字“式餘切”改为“式余切”,“璱”字“所乙切”改为“所一切”,“ ”字“仄金、才心二切”改为“侧金、才心二切”,“瑫”字“他牢切”改为“它牢切”,“堶”字“徒禾切”改为“徒果切”,“丠”字“去留切”改为“去鸠切”,“郂”字“家哀切”改为“古哀切”。也有一些属误字,如“珕”字圆沙书院本作“力智、力许二切”,“许”当作“计”;“ ”字“仄金、才心二切”改为“侧金、才心二切”,“瑫”字“他牢切”改为“它牢切”,“堶”字“徒禾切”改为“徒果切”,“丠”字“去留切”改为“去鸠切”,“郂”字“家哀切”改为“古哀切”。也有一些属误字,如“珕”字圆沙书院本作“力智、力许二切”,“许”当作“计”;“ ”字圆沙书院本作“五玉切”,“五”当作“丑”。也有少量改切的,如“珧”字“余招切”改为“于招切”,“郛”字“芳俱切”改为“方俱切”。 ”字圆沙书院本作“五玉切”,“五”当作“丑”。也有少量改切的,如“珧”字“余招切”改为“于招切”,“郛”字“芳俱切”改为“方俱切”。 还有部分条目义项互为差异,如宋版“闰,如舜切。闰,余也。《说文》云:余分之月,五岁再闰,告朔之礼,天子居宗庙,闰月居门中。《周礼》云:闰月,诏王居门,终月。”元版作“闰,如舜切。闰,余也。余分之月,三年一闰,五岁再闰,十九年七闰,为一章”。宋版“塷,音鲁。作卤。”元版作“塷,音鲁。湿地也”。宋版“谦,苦嫌切。轻也,让也,敬也。”元版作“谦,苦嫌切。逊让也,卦名”。由此可见,元版《玉篇》在一定程度上重修了宋版,不仅增补了六百多条宋版有音无义字条的义项,而且在音注,甚至字头字形及分合等方面都有所调整。尽管元版《玉篇》有不少刊刻讹误,但是在《玉篇》演进史和域外传播史上都比宋版更为重要和广泛。 宋版十一行本《玉篇》为孤本,分藏于中国国家图书馆和日本内阁文库,这种分段式版式为元明版《玉篇》所继承和发展,在“玉篇系”文献演进中起到了桥梁和纽带作用。其虽为残本,仍然能够在较大的层面上校勘宋版十行本(以图书寮本《宋版玉篇》为例)之讹舛,也能校勘元明刊本之失。后学曾把国家图书馆藏的卷一残本与唐写本《说文·木部》残卷相提并论,今又有日本内阁文库的卷六至卷三十残本相加,更是加重和提升了这个宋版十一行本在整个“玉篇系”文献中的分量和地位,其文献价值和学术价值会随着研究的深入而显示出来。 ①古籍中称“版”为“叶”。 ②季振宜:《季沧苇藏书目》,王云五:《丛书集成初编》,上海:商务印书馆,1935年,第5页。 ③钱曾:《述古堂藏书目》,王云五:《丛书集成初编》,上海:商务印书馆,1935年,第7页。 ④日本宫内厅书陵部藏《宋版玉篇》三册,与《述古堂藏书目》所记册数相合,述古堂所藏盖为宋版另一版本,与本文所述宋版分段本不同。 ⑤徐乾学《传是楼书目》所载《大广益会玉篇》与《玉篇》二种或不全是宋版。明永乐年间广勤书堂刊本《玉篇》2册本,日本内阁文库藏明弘治年间《大广益会玉篇》2册本,可知明本《玉篇》亦有2册本者。 ⑥参见中国国家图书馆藏宋版《大广益会玉篇》残本后跋。 (责任编辑:admin) |