艾特玛托夫:最高道德原则是伟大文学的起点

http://www.newdu.com 2025/11/01 10:11:04 澎湃新闻 刘宪平译 参加讨论

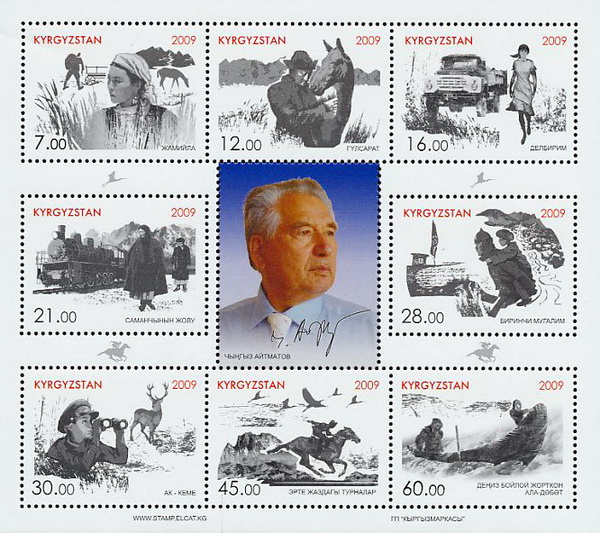

【编者按】 今年6月10日是吉尔吉斯斯坦作家艾特玛托夫(1928—2008)逝世10周年纪念日。艾特玛托夫是吉尔吉斯斯坦和前苏联最重要的作家之一,代表作有《白轮船》、《一日长于百年》等。四十多年前,1973年,艾特玛托夫的《白轮船》以“黄皮书”的形式出现在少数读者的视野之中。日前,华东师范大学出版社出版了艾特玛托夫系列作品,其中包括他的首部长篇小说《一日长于百年》。 本文由华东师范大学出版社提供。1985年初,《莫斯科新闻报》记者塔季扬娜·西尼岑娜前往吉尔吉斯斯坦采访了著名作家艾特玛托夫。下面是记者与作家谈话的摘译。  艾特玛托夫 西:十四年前,当您的《白轮船》问世时,许多人肯定地认为这是您创作的顶峰…… 艾:(露出笑容,摇头)我个人却认为,更好的作品还在我自己的脑子中…… 西:《白轮船》使您驰名全世界,根据这部小说主要情节拍摄的电影也获得了很大成功。十几年已经过去,您现在是如何评价这部作品的? 艾:您知道吗?我这人有个特点,可能是不怎么让人喜欢的特点。那就是对于自己已经完成的作品根本不再感兴趣。只有那些积在心中还没有讲出来的话才使人有一吐为快之感。一旦吐出,立即就如同摆脱痛苦的折磨,并且努力要把它们忘掉。 西:从而着手进行新的创作? 艾:是啊,作家的命运就是如此。我写《白轮船》时,确实写得很快,也写得相当轻松。因为我写的是众所周知的事实——一个人的良心与正派的性格在童年即已开始形成,我既是为自己而写,同时也是为对这个问题感兴趣的那些人而写。 西:这篇小说中的那个七岁的主人公死去了。您用成年人的痛苦去考验一颗童心,要这个儿童经受和体验他这个年龄所无力经受得住的精神痛苦…… 艾:精神痛苦并没有儿童的痛苦与成年人的痛苦之分,只有人的痛苦。很多人糊涂地认为,儿童尚未成“人”,只不过是未来的“人”而已。而事实上儿童已经是“人”了。这也是我写这篇小说时要强调的。一个儿童在人格方面的完整与价值取决于他是如何成长的,也取决于客观世界为他创造的环境。《白轮船》中的小男孩以一死来拒绝接受他纯洁的童心所不能屈从的东西。 西:用您自己的一段话来讲,那就是“这——是某一天闪了一下又熄灭的闪电的形象。闪电在苍穹下发光,苍穹是永恒的”。看来,您正是在这个意义上为自己和读者拢到了慰藉的,是这样吧? 艾:正是如此。我这篇小说虽然结局是悲惨的,但仍然充满希望,您同意我的话吗? 西:当然同意。不过您所有的著作都太忧伤了!您为什么选择这样的调子呢? 艾:(开玩笑的口吻)也许是我这个人本身就同忧伤结下了不解之缘吧。不过,如果实话实说,那么我确信,悲剧性是这样一种强大的力量,它能使人们精神升华,从而去思考生活的意义。悲剧在古代文学中即已奠定地位是很有道理的。 西:我很想知道,您通过对生活本质的思考得出了什么结论? (对这个问题,艾特玛托夫侃侃而谈。他讲的内容如下:他的作品不论从哪一方面讲都包含着对生活目的的思考。生活目的是一个由来已久的问题,他对这个问题的理解首先是认为,理性可以战胜一切。因为理性与“善”彼此不可分,而与“恶”相对立。他认为当前人类尚未表现出比人道主义更为广博、更能联结全人类的精神。所以,文学的最高使命就在于:在唤醒人们理性的同时,传播人道主义,因为人道主义是人类用以达成保卫和平协议的共同语言……) 西:您作品的中心思想和内容情节是如何产生的? 艾:不尽相同。但有一点是相同的,就是每次即将动笔时都感到无从下手,好像是有生以来头一回写作那样,每次开头总是觉得非常困难。不过,在我动笔之前,我总是已经知道如何结尾。写《白轮船》和《一日长于百年》时情况也是如此。 西:我像千百万读者一样,非常喜欢《一日长于百年》。我认为它不仅是一部文学名著,也是一部哲学名著,不愧与米·布尔加科夫的《大师和玛格丽特》和马尔克斯的《百年孤独》这两部世界文学名著并列。 艾:把我的小说与这两部名著并列,对我是非常高的评价。不过,我的这部长篇小说也引起很大争论,遭到评论家和读者的严厉指责。我由于在这部作品中采用了幻想的基调和比喻的手法,所受到的批评更尖锐。我感谢严格的评论,但是我认为,我们生活的时代由于科学技术成果的介入,也由于当代世界本身充满了幻想,比喻手法已成为必不可缺的表现手段。 西:十四年前,评论家们曾经错误地把《白轮船》说成是您创作的顶峰,也许今天轮到我犯这类错误了。因为我认为,《一日长于百年》是您最优秀的作品。这本书的扉页题词是为了让人们都明白,您毫无保留地把整个“自我”都溶化在这本书中。这句题词是:这本书就是我的躯体,书里的话就是我的灵魂。 艾:这句话我是在十世纪亚美尼亚僧人、哲学家格里高尔·纳烈卡琪所写的《哀歌》中看到的。当时令我感到震惊的是,他竟让自己的良心去经受了那些人类难以经受得住的道德考验。 西:您的这部长篇小说也是充满这种情绪和精神的。您的最高道德原则最令人感到震惊。而您却正是用这个原则对主人公们的良心进行裁决的。 艾:我肯定,最高道德原则是伟大文学的起点。在道德与不道德,永恒与昙花一现,崇高与狠鄙的冲突中,一个人存在的意义及其重要性的大小,取决于他的人格如何以及精神境界的高低。由于我相信这一点,所以就努力把主人公,铁路工人叶吉盖,置于使我激动不安的问题中心,置于理想世界的中心,把他当作人类的全权代表。我的叶吉盖是真正的劳动者,不是那些只会消费的人当中的一员。他思考,他给自己提问题,并且痛苦地去寻找这些问题的答案。 西:您为什么要把自己的主人公置于哈萨克草原呢?除了《花狗崖》之外,您过去作品的情节总是在吉尔吉斯草原,更经常的是在您家乡展开的。 艾:这首先是因为我经常往返于我们共和国首都伏龙芝到莫斯科和其他城市之间,乘坐火车穿越广阔而空旷的哈萨克大草原。列车经过一些不停车的小站。这些只有小簇房舍的小站总是使我思潮起伏。我时常深思这样一个问题:这些小村子看上去与世隔绝,居住在这里的人过着俭朴的生活,但这种生活并不缺少激情,因为这种生活溶汇在全国的生活中,就如同一滴海水溶汇在整个海洋当中那样。我这部小说的情节之所以在哈萨克草原展开,还有另外一个原因,那就是宇航站和宇航飞行线在小说中占据很重要的位置。  《一日长于百年》外版封面 西:为什么要用宇宙来作比喻呢? 艾:我经常想到人同宇宙的联系。我们利用原子核裂变,发现了宇宙的秘密,从而掌握了可以毁灭所有生物的巨大能力。在这部小说中使用借喻、比喻和幻想手法并非最终目的,只不过是思维的方法,是认识和解释现实的一种方法而已。 西:据我理解,您是想利用这些手法来使情节尖锐化,是不是这样呢? 艾:是的,虚构出描写宇宙的那一部分是为了一个目的,就是使人们通过荒诞不经的形式想象出今天那些对人类确实存在着的潜在危险。从而再度强调指出,世界上没有比争取和平和拯救文明更重要的任务。 西:您最早的职业是畜牧工作者。这一点想必有助您带着喜爱的心情去描写动物,也有助您如此深刻地理解它们的心理和行为。 艾:这是毫无疑问的。我毕业于农业学院。当过一段时间的畜牧工作者,因此我喜爱动物。也许这是一种遗传性的感情,因为吉尔吉斯人世世代代从事畜牧。我自幼就注意观察动物,因为我的童年是在我出生的村子度过的,少年时代又赶上了战争,不得不去农庄干活。这个经历自然使我对动物产生了偏爱。所以在我的作品中也流露出这种感情。热爱大自然和必须保护大自然的题材对我来说非常亲切。今后,我将继续写这个题材。不久前,我去看望过一批牧羊人。他们给我讲了一只狼的故事。这只狼之所以仇视羊群是由于有一个顾前不顾后的人捣毁了狼窝,抱走了狼崽。这只是不动脑筋、毫无心肝地对待自然界的例子之一,事实上在我们的生活中,这样的例子举不胜举! 西:当前还有什么问题使您激动不安?您认为什么是危险性最大的“恶”? 艾:拜物主义、名利主义、厚颜无耻和庸俗习气。我们不久就要庆祝反法西斯战争胜利四十周年。四十年来,生活有了质的变化,也提供了新的发展条件。于是,有些人便自我陶醉,丧失了记忆,开始追求物质价值,而不追求精神价值。无怪乎俗话说”肚子越饱,脑子越空”了。但是,一个人在精神上的自我感觉才是使他配得上活在地球上的重要因素之一。为了心安理得地拼命追求升官发财,一味伪善,那么首先需要使自己不能称之为人,就像我这部小说中的一个反面人物那样。眼前的利益不应夺去我们的记忆。因为记忆是我们铁面无私的良心。而良心是绝不允许一个人背叛他精神上的最高理想的。  艾特玛托夫纪念邮票 艾特玛托夫年表: 1952年,艾特玛托夫开始发表作品。1958年自莫斯科高级文学培训班毕业后,在《新时代》杂志发表中篇小说《查密莉雅》,开始成名,由此跻身苏联文学界。 1961年,发表中篇小说《我的包着红头巾的小白杨》。 1962年,发表中短篇小说集《草原和群山的故事》,次年因该书获列宁奖金。 1966年,发表中篇小说《永别了,古利萨雷!》。 1968年,《永别了,古利萨雷!》获得苏联国家奖金。同年,艾特玛托夫获“吉尔吉斯人民作家”称号。 1970年,发表中篇小说《白轮船》。 1971年,获得列宁勋章。 1977年,《白轮船》获苏联国家奖金。同年,发表中篇小说《花狗崖》。 1980年,发表首部长篇小说《一日长于百年》。 1983年,《一日长于百年》获苏联国家奖金。 1986年,发表长篇小说《死刑台》。 1995年,发表长篇小说《卡桑德拉印记》。 2006年,发表长篇小说《崩塌的山岳》。 2008年6月10日,钦吉斯·艾特玛托夫在德国纽伦堡病逝,享年80岁。吉尔吉斯斯坦总统发言人宣称“艾特玛托夫因肺炎不治去世。”吉尔吉斯斯坦将这一年命名为“艾特玛托夫年”。 艾特玛托夫逝世后,吉尔吉斯斯坦当即宣布,6月14日为国悼日,巴基耶夫总统对国家电视广播公司下达总统令:“对人民作家的葬礼进行现场直播。”普京和梅德韦杰夫也致唁电表示哀悼,普京称他的去世是“我们所有人巨大的无可弥补的损失”,“我们会记住这位伟大的作家,思想家和人道主义者”。 据联合国教科文组织1997年的统计,他的作品已被译成多种语言,在一百多个国家发行,甚至一个世界上总共只有4万多人的民族——萨阿米人也用本族语言出版过他的小说。在德国,据说几乎每个家庭都至少有一本他的作品。而在中国,除了汉语,还有维吾尔语、哈萨克语的译本和柯尔克孜语的译本。 (责任编辑:admin) |