|

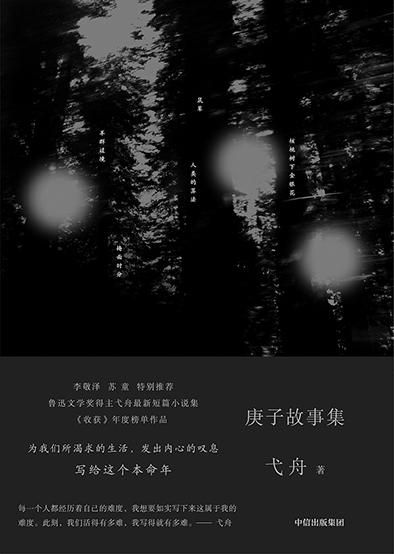

关键词:弋舟   刚刚过去的2020年,弋舟有两部作品推出:《空巢》是向非虚构领域和社会性问题的延展,《庚子故事集》则接续了干支纪年故事集的形式,以短篇小说的形式探问从“彼时”到“此刻”人们的生活状态,直陈疫情期间普通人的精神世界。这两部风格迥异的作品,似乎验证着弋舟近年来在写作上的自我探问:关于这个世界,作家能做些什么?于他而言,称写作为一场自我回答,不如说是一场无尽的自问,呈现困惑的同时,也许也蕴含了部分答案。如《庚子故事集》序言中所说,写作者要“领受这样的无能,时而坚定不移、时而犹豫不决的摆荡中,去熬你的艰难时刻,去感动于能够感动你的图景,去聆听你听到了的钟声”。 “唯有在自身的孤独感中去想象他人的孤独,写作这件事才发生了意义。” 记者:当进行作家介绍时,很多时候你也许会碰到这样的开篇“弋舟,70后作家代表人物”。的确,作为出生于这一年代的作家,群体特质是作家与自身所处时代无法割裂的关系。但于你而言,如果说存在一种对于群体特质的警惕的话,你所警惕的和会避让的是什么? 弋舟:这是艰难的问题。既然我们领受了“群体的特质”,警惕与避让几乎就是徒劳的了。我们被宿命般地打上了烙印,这便是群体中每一个人被决定了的有限性。但文学之事,恰恰在于寻找到挣脱限制的可能性,我不愿意简单地将这一切比喻为“悖论”,可它的确就是一个悖论。我所能做的,也许只是不仅仅在一个比喻意义上的“悖论观”中观望它,而是深刻地经历悖论的拷问与折磨,在艰难中理解自己的有限。具体地说,我们这代写作者无疑深受世界文学的哺育,那么,在对悖论的理解中,我现在也许就该警惕与避让这种哺育所带给我的有限。 记者:谈及对于“有限”的突破,近期反响比较多的也许是《空巢》这本非虚构作品。之前也看到你是被当时的一段新闻被触动,之后才有了与多位空巢老人之间的访谈,但我总觉得对一个作家来说,可能只是长期比较关注的一个方向,找到了一个恰当的动机来践行? 弋舟:其实有时候,我们写作的第一动力没有那么高大上或者那么深的思考,当时我母亲刚刚去世,在母亲临终前曾经有一个阶段,就是一个准空巢的状态——她住在一个养老院里,我经常去看望。这可能是一个最重要的原因。另外那段时间,我个人的关注点比较集中在老龄化所引起的问题上,本身对相关新闻和报道比较关注,然后在整体上触发了我的思考。 记者:在当年你采访的时候,空巢现象刚刚引起部分人的注意。如今我们已经有不少文学作品对此加以展现,是否意味着这一位问题更多地浮出了水面? 弋舟:作为一个社会问题来说,空巢也许不是一个已经长期存在的事,而是晚近在社会发展中出现的问题,如今也引发了大家的持续关注。在我们的传统文化中,孝道是很重要的一部分,过去的人相对愿意比较稳定地在一个地方发展,家庭多是整个大家庭的模式,很少分离。而如今人口流动量大,离家求取更好的发展是大家普遍的想法,也就造成了大范围的离散和家庭结构的变化,这和整个社会的变革有关系,也与老龄化有关系。 记者:从阅读感受上来说,这是你的写作中最坦率、直白的一次,也让人有深深的无力感。 弋舟:的确充满了无力感,甚至到现在我也觉得这个问题某种程度上的无解。就好像我所写的,这个问题对中国人来说难度更大,在对待老年问题时,西方人的观念和我们不一样,他们天然地比较重视个体的存在价值,父母和子女的关联度没有那么紧密,而我们则有着一种天然伦理观的捆绑,比如父母对子女有天然的诉求,子女对父母也有天然的需要。 记者:的确如此,而这种基于亲缘的诉求,随着老人年岁渐长似乎会愈加明显?另外也注意到作品中农村空巢老人的状况更不容乐观。 弋舟:人的生命还在扩张、跟社会有密切交集的时候,有各种特性,但是到了老年,他与社会的连接逐渐断开后,大部分老年人的精神状况、乃至生活状况开始趋同,有许多相似性。而在这一点上,城乡差距也并不大。不过相较而言,城里的老人有时候不太愿意和孩子住,而主动选择空巢的状态,乡村则多是子女外出务工所造成的被动的空巢。这两类人群虽然都选择了这样一种生活状态,但从物质基础到精神状态还是有不一样的样貌。 记者:但他们总体而言也许都属于“不被听见的声音”。 弋舟:客观上讲,老人的确是社会的弱势声音,不能掌握各种潮流,又不能掀起各种热点。此外宗族社会的观念在农村更根深蒂固一些,所以由此造成的痛苦也更深刻,矛盾更为突出,他们的怨气和哀伤也显露得更多一些。当然,空巢问题是一个世界性的普遍问题,但落在我们的实际中时,又是一个特殊的本国问题,它根本上归咎于我们的传统文明和现代性社会之间不可通约的部分,有些问题在物质上能够解决,但精神上、理念上、伦理上仍有不小难度。在弘扬传统文化的当下,国人会反复地在不同的文化观念之间拉扯,空巢问题如此引人关注也有这部分的因素。 记者:这种拉扯和不适感,也许是我们需要长久思考的部分。另外读完《空巢》的许多读者有一个共同感受,就是生而为人的孤独。其实在谈及你的许多小说作品时,这也是许多评论家会用到一个词。对你而言,这种内在的孤独感与你的写作存在怎样的关联? 弋舟:我想,这一定不是我独有的感受,也不是我所描述的全部情绪。之所以被打上了标签,无外乎“孤独”可能是我写作中比较显豁的一个意象。人类的精神生活何其复杂,孤独必定无法涵盖一切,但一个写作者只能抓取对自己最有效的典型喻体,使其尖锐化或者文学化,在一种极端的意义上去表达。如实说,孤独是无从以写作驱散的,否则它将不会是一个问题;写作也不是为了表达孤独,至少不是为了表达写作者自己的孤独,那种一己的呻吟,可能还是会令人反感与厌恶的。唯有在自身的孤独感中去想象他人的孤独,写作这件事才发生了意义,而且,也唯有将写作者的孤独置身于人的孤独之中,他自己才可能多少获得一些安慰。 记者:另一方面来说,也许正是“孤独者的思考”这样的坐标,使得你的作品一直拥有很清晰的辨识度。这也让我想到,与许多小说中浓厚的思辨意味相比,《空巢》的写作是一次完全不同的呈现——口述体、口语化,作者立场被隐藏在客观叙述之后。 弋舟:这个作品在我的写作生涯里的确是比较特殊的一次写作实践。首先我是写小说的,小说是虚构的,而这是完全意义上的非虚构,这样的处理方式也与不同文体的写作伦理有关系,在这里会尽量地把自己的态度往后放。但这也不纯然,因为材料是经我的手、经我的眼整理的,我的立场已经在里面充分地发挥出来了。这次写作经历,让我觉得一个作家在某种程度上能把众生自己都不明白的自己的精神状态、生命状态描摹和总结出来。 记者:这次写作也似乎影响了你之后的小说创作?从题材上看,至少获得鲁奖的作品《出警》和《平行》这两个故事就是写老年人的孤独的。 弋舟:对,那次写作在一定时期矫正了我的一些写作观念和写作立场,甚至世界观、文学观都会有所调整,也直接提供了很具体的写作素材,就比如你谈到的一批和老年人相关的小说。很多年来,写作与生活之间的关系一直是难于准确把握的,特别是对于何为人世,何为家国这些更为宏大命题的理解,以及究竟人类的精神生活和我们的社会生活之间有怎样的联系,我会有一种摆荡感。身为作者,不时需要考虑这个问题:你究竟有没有触及更广大人群的核心关切,而那种核心是你仅仅靠艺术性也许无法做到的。 记者:但在你的写作中,一度是艺术至上的。 弋舟:对,作为一个艺术至上者,在延续自己的写作理念和立场这一点上会遭遇很多难题。前阵子和朋友聊天,还聊起《耶路撒冷三千年》,我说中国作家今天已经很难写出这样的作品,不是我们没有这样的才华,而是没有这样的耐心、从业精神和基本伦理,这种真正甘于把生命、把精力全部押在作品上面的能力很弱。因为要写《空巢》,我见了很多老人,做了很具体的梳理的工作——当时我觉得这像是一份正正经经的工作,有一种工作者的内心踏实感。 记者:那么之前提到的摆荡感,如今还存在吗? 弋舟:可能与年龄也有关系,到一定阶段,会突然觉得有些凌空虚蹈的东西,会想去切身验证。卡尔维诺有一个故事《树上的男爵》,住在树上当然很高级,但从树上下来、在大地上奔忙也是人的标配状态。我们很难克服自己与生俱来的人格缺陷,但同样我们需要思考自己想成为一个什么样的人,你的愿望和捆绑你的东西时常会打架,这种摆荡渐渐地在我心里越来越多,可能以后小说的面貌也会发生改变。 “我们所有的呈现,终究都是对于那个整全的自我的呈现。” 记者:从2016年《丙申故事集》开始,到《丁酉故事集》和新近推出的《庚子故事集》,这三本干支纪年的故事集,是否就是在一种变化中的状态所创作的? 弋舟:至少我的写作态度不一样了。以往我们总有一个这篇要比上篇好的冲动和想象,当然这里有上进心的存在,但也充斥着虚荣感,哪怕自己做不到,也不愿意暴露出来。现在我可能更坦率一些,通过每年的故事集,反映的是我今年的实际状态、写作能力和文学表现。 记者:你曾提及,自己这一代的作家,很长时间在抵抗仅仅于故事层面运行的小说。这种“抗争”的努力,是否隐含着当时一种关于小说高下之分的判断?如今这种判断还成立吗? 弋舟:这就是我所说的那种有限性,反抗故事,或者过度地反抗故事,由此带来的问题,如今已不言而喻。彼时如此,一定是隐含着高下的判断,但是今天,这种判断重新摆荡到了对于故事的尊重。但彼时的反对并不意味着便全无道理,仅仅于故事层面运行的小说,如今显然仍在甚嚣尘上。 记者:其实触发我这个问题的,也是因为近期看到来自你的一份书单。在这份书单中所推荐四个作品,从比较宽泛的意义上来说都来自和你同代的作家。这样的推荐比较多出于阅读愉悦,还是因为他们的写作对你自己的写作也存在反观和梳理的作用? 弋舟:这种阅读行为的发生,的确有一部分是“作业”性质的,受到同行的邀约,共同讨论一些文学的议题。同时,我自己也愿意葆有这种“在场”的阅读感受,即时地对当下文学创作的现场保持关注。我觉得这依然重要,我们需要知道自己身在怎样的一片水域里,同行们展现了怎样的泳姿。 记者:很认同这样的状态,我总觉得不读同代人作品的作家,其视野和宽阔性或许是可疑的。 弋舟:主要是在这样的阅读过程中,我自己获益良多。他们思考的问题,践行的方式,当然都对我自己的写作构成反观与梳理,他们不但启发着我,也在更为宏观的意义上,部分地矫正着我。推荐这些作品,我认为自己是负责任的,我相信,读者会和我一样从中获得阅读的快乐,由此,那个读与写的共同体也达成了交流。 记者:这也让我想到一个问题,在之前的阅读过程中,对于你作品中被评论家称为“心理现实主义”的讲述方式其实挺难理解的。在很多情况下,我觉得与其说是在描述,不如说是为了自问自答,和试图呈现自己写这个故事时候的困惑。就此而言,困惑和尝试解答的努力是否构成了你的写作动力中的重要一块? 弋舟:命名总是带有权宜之计的味道,对此其实是不必深究的。如果说写作是一场自我的问答,不如说它只是一场无尽的自问。这当然是写作重要的动力,没有困惑,我们岂会提笔?而且,对于困惑的呈现,也许已经蕴含了部分的答案。如今我已过了不惑之年,但羞愧的是,我依然困惑,从更多地不理解世界,到更多地不理解自己,我无法理解的是,相对于世界的不可理喻,自己的不可理喻为何更为深重?于是,这种困惑所带来的写作动力,依旧充沛。在这个意义上,写作就是修行未到者的事业。 记者:所以这一场“修行”中,在写下来、在一个故事完结之后,这一次与自己的对话在你心里即已完成,还是经常依旧处于悬而未决的状态? 弋舟:我的经验是,写过之后便渐渐遗忘,有时旧作重读,亦会为自己曾经的缠绕而喟叹。那一个个的故事与人物,只能是悬而未决的,它们不可能落地终结,因为在当时,它们便未曾尘埃落定过。 记者:会不会有一种情况下,这样的写作方式你自认为是失效的,是无法完成写作的? 弋舟:会有的,我的写作常常是失败的。但这种失败本身,至少对我是有效的和完成了的。它刻录了我自己的有限。 记者:同时想到的,是一种写作色调的更丰富——大部分作家是在以短篇积累技巧和底气之后转向长篇创作,但你的书写更像是以长篇小说来完成一种写作观的搭建,然后以中短篇来不断寻找新的呈现。突然想到《战事》结尾的一句话:“和光同尘,这样的人,必定终获全胜。”事实是,尽管许多人的人生与胜利相去甚远,如今在书写他们时,你似乎更愿意以怜惜和或抚慰来收尾——即使是《核桃树下金银花》中的重返孤寂,也有光亮作伴。为什么会做此选择? 弋舟:和光同尘本是一个糟糕的词,智慧而外,人赋予了它更多的混世哲学,但我常常对其进行文学性的想象:光与尘之下的万物与众生,尘埃一般地漂浮,却也蒙着炫目的光斑。这是我所能理解的世界最大的景象,里面确有怜惜与抚慰。而光与尘更是无动于衷的,可我们却从来都怀有“全胜”的期待。“以长篇小说来完成一种写作观的搭建”,这个发现真好,至少你说明了一种写作的本质——我们所有的呈现,终究都是对于那个整全的自我的呈现。 记者:当三本干支纪年故事集聚到一起,很容易让读者产生这样的阅读期待:与当下贴得更近的弋舟,接下去会写什么?对作家而言,这种期待也许也是一种自我挑战的压力?就写作者而言,“抓住当下”的难度在哪? 弋舟:这也许是加压,也许是减压。减压在于,我也许就此会丢掉一些伪饰自己的捆绑,而加压在于,我也许就此会失去了一些伪饰自己的庇护。其难度在于,我将如何在“当下”、在一种不依赖距离来保护自己开脱自己的位置,既承受羞愧与失败,也冒领荣誉与喝彩。 (责任编辑:admin) |