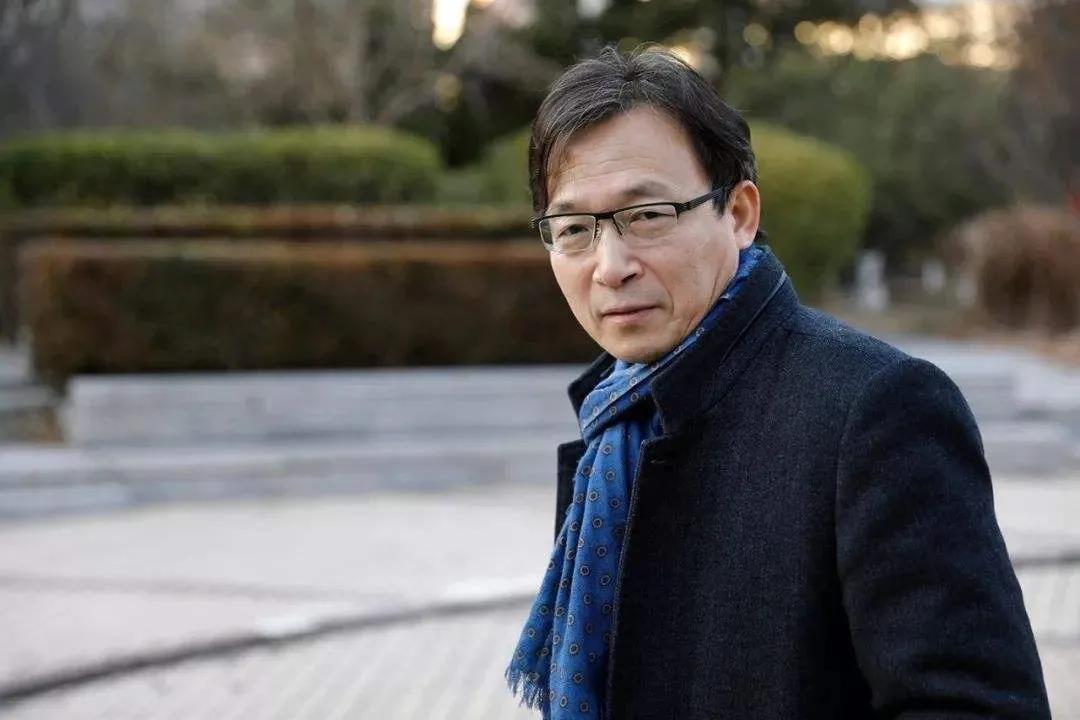

李洱,1966年生于河南济源。毕业于华东师范大学。著有长篇小说《花腔》 《石榴树上结樱桃》等。《应物兄》获第十届茅盾文学奖。现供职于中国现代文学馆。 采访者  舒晋瑜 著有《说吧,从头说起——舒晋瑜文学访谈录》《深度对话茅奖作家》等。现为《中华读书报》总编辑助理。 知言行三者统一,是我一个的期许 李洱 舒晋瑜 在各种文学活动中总会遇见李洱。这当然也是他职责所在,因为他在中国现代文学馆工作。我对他的认识不断有所增加:机智幽默的谈话对象,各种场合应对自如,在国外影响越来越大,国外的贵宾来中国也要约见他……但是对他作品的印象,回望发现还停留在十几年前的《花腔》。 作家终归要拿作品说话。一边看他在各种舞台谈笑风生,一边暗自思忖甚至替他着急,有时候也难免作为话题拋出去,于是就有熟悉他的朋友回应:“没准儿憋着一个大炮仗呢!” 这个“大炮仗”在2018年底点爆了,就是近百万字的《应物兄》。 《应物兄》在2019年一举拿下第十届茅盾文学奖等多项文学奖,这或许是近十年来作家李洱最扬眉吐气的一个年头。 其实,如果熟悉李洱的创作,会发现“慢”一直是他的特点:《花腔》写作时间用了三年,其实“与这本书相伴十年”。而在写作《花腔》的时候,李洱就已经写下了一些关于《应物兄》的笔记,只是当时这部预想中的小说还没有定下名字。 他的小说总是相互关联。没有《饶舌的哑巴》就没有《午后的诗学》,没有《午后的诗学》就没有《花腔》,没有《花腔》就没有《应物兄》。他们是衍生关系,一部小说的停滞之处,是另一部小说的开端。 正如李洱所言,《花腔》这部作品由正文和附本构成,有无数的解释,有无数的引文,解释中又有解释,引文中又有引文。就像从树上摘一片叶子,砍下一截树枝,它顺水漂流,然后又落地生根,长出新的叶子,新的树枝。“人的命运或许就存在于引文之中,就存在于括弧内外?”李洱自嘲,别的作家是“下笔如有神”,他却是“下笔如有鬼”。所以,当同时出道的作家著作等身的时候,他形容自己依然“著作等脚”。《花腔》中关于葛任与儒家的关系已经有一些讨论,这些讨论延续到《应物兄》,成了《应物兄》的重要主题。 记得《花腔》完成的时候,李洱感谢主人公葛任,因为带给他反省的力量,并给他一种面对虚无的勇气。李洱在后记中说,希望在生命结束的那一天,家人能在自己的枕边放上一本《花腔》,“使葛任先生能听到我和他的对话,听到我最后的呼吸”。 现在《应物兄》来了。和葛任一样,“应物兄”在李洱生命中具有无可替代的重要意义。 我问他“如果您可以扮演一个文学人物,您想演谁”的时候,李洱毫不犹豫地说:“《花腔》里的葛任,他至今仍是理想人物;还有一个就是应物兄,他是现实中的人物。” ——舒晋瑜 《花腔》之后的第十三个年头,应物兄带着他额头上与生俱来的三条皱纹,和我们见面了 舒晋瑜:《应物兄》的整体架构,一开始就确定了吗?在漫长的写作过程中,有没有调整过? 李洱:总的架构,包括这种标题方式,包括故事走向,很早就定下来了。小的调整当然有很多,直到交稿的最后一刻还在调整。我写东西,不管是中短篇还是长篇,脑子里有个大致线索,对于第二天要写的东西,也会大致想一下,但却从来没有详细提纲。我比较忌讳想得太细,因为那样写的时候会失去新鲜感。但写的过程中,我习惯反复修改。 舒晋瑜:毫无疑问,应物兄是主角,有多重身份:济州大学著名教授、济州大学学术权威乔木先生的弟子兼乘龙快婿,济州大学筹备儒学研究院的负责人,还是济州大学欲引进的哈佛大学儒学泰斗程济世的联络人……几乎所有人物都与他有关。出场那么多人物,我觉得写得最成功的是应物兄;他的孤独。他的忧患意识。他的思想。他的善良(见到蝈蝈的尸体居然也有疼痛感)。当然也有知识分子的软弱。在喧嚣纷乱却又生动可信的现实中,他营造了一个自己的世界,也有一套和世界和平相处的方式。有人说应物兄就是您,比如额头上的皱纹包括沐浴时洗衣的细节,和生活中的李洱比较吻合。我想知道的是,应物兄身上,寄托了您怎样的理想和期待? 李洱:知、言、行,三者的统一,是我的一个期许。你知道,我们常说,知无不言、言无不尽,常说言行一致,常说言必信、行必果,但一个做事的人,要做到这一点,非常困难。我最近看费孝通的晚年谈话录,看到一句话,是他年近九十的时候说的,说他这一辈子遇到的所有人当中,言行一致的人,不超过十个。我顿时有一种大绝望。我看林默涵的自传,在自传的最后,他谈到一生的教训竟然是,他在很小的时候,父亲跟他说过,为人不要太老实,遇事不要说实话,他后悔自己没听老人言。要知道,这可以说是中国顶级知识分子的心声。看到这样的话,你怎能不有一种彻骨的悲哀?我想,这部小说用了很多篇幅,来讨论知、言、行的关系。具体到应物兄,我想,他活得确实不容易。但又有谁活得容易呢?都不容易。在我们的生活哲学中,在我们的民间智慧中,有一句话,叫“宁愿得罪君子也不得罪小人”。君子的道路为什么越走越难,就是这个原因。而我们的应物兄,就是个君子。当然,小说要处理的主题,比我说的这些要复杂得多。 舒晋瑜:寻找并养殖蝈蝈,寻找在城市版图上消失了的仁德路,寻找在济州餐桌上从来没有听说过的仁德丸子,成了济州市筹建儒学研究所的重要工作。还有小说中先后出现的宠物,对于宠物的赔偿简直是一场闹剧……在最初构思这部大作的时候,这些具体细节是否已经出现在计划中? 李洱:小说的细节,有的是事先想过的,更多的则是写作的时候临时闪现的,目不暇接,挡都挡不住。宠物,哈,是的,小说里出现了很多宠物。相信我,在中国任何一个高档小区,宠物的数量都超过常住人口。只要稍加留意,你就会知道,小说里写到的那个场景,其实是比较常见的。 舒晋瑜:儒学院在您写作之初还没有出现,但在您写作的过程中遍及世界。这种超前的预见,不会是偶然的巧合吧?还有一处巧合是《孔子是条丧家狗》,您写作时这本书尚未出版,《应物兄》出版时,这本书已是旧有的出版物了。您和李零认识吗?交流过吗? 李洱:写一部长篇小说,从准备到完成,需要很长时间。如果从冒出那个念头算起,时间就更长了。在写《花腔》的时候,我就已经写下了一些关于《应物兄》的笔记,当然那个时候,这部预想中的小说还没有定下题目。《花腔》中,关于葛任与儒家的关系,已经有一些讨论。葛任其实也是无家可归,无枝可栖,就像条丧家犬。鉴于儒学在中国文化传统中的特殊地位,我一直想写这样一部小说。所以,这不是巧合。如果我告诉你,我在三十年前的一部小说中,就描写了智能手机对人的影响,你是不是也要说,那是一种巧合?不,这只能说,写作者对文明发展的趋势,常常会有一种强烈的想象,或者说直觉。至于你所说的李零教授,我至今没有见过。这部书与李零教授没有一点关系。听到有人说,这部书对李零教授有影射,我真的感到无奈。 评论家阎晶明认为整部《应物兄》通篇具有这样的特点:人物是穿梭的,故事是推进的,悬念一环套一环,但整个场景又让人感觉是平面的 舒晋瑜:您的小说布满关系之网,师生关系、男女关系……在写作的时候,是否有一张人物关系图?书里的人物,有些是和现实生活中人物能够对得上号的,真真假假,虚虚实实,而且还出现了众多我们熟悉的人物,您在写作中是否需要特别注意把握虚实结合的分寸和技巧? 李洱:你说的那些人,当他们出现在小说中,他们就已经不是他们个人了,而是公共的文化符号。让虚构人物和他们生活在一起,只是为了增加小说的现实感,或者说营造非虚构的幻觉。有一个基本的事实,在大众传媒时代,人们对虚构作品的兴趣大为减弱。这时候,小说修辞学需要做出某种应对。用非虚构的方式写出虚构作品,是我这些年的一个探索方向,在《花腔》及一些中短篇小说中,我已用过多次。其实,小说修辞学的要义,就是直抵真实的幻觉。 舒晋瑜:小说中涉及的“事实”,比如《纽约时报》曾在头版位置“刊登了一篇关于孔子的文章,题为《孔子的道德》”,还有709页注释中应物兄改定后的文字,“见于《从春秋到晚清:中国艺术生产史》第108章”——我竟然真的去百度搜索验证。很想了解您为这部作品写作所付出的准备和艰辛,比如您是否阅读了海内外儒学家的主要著作? 李洱:《纽约时报》的那篇文章是真的。海内外关于儒学的各种报道,以及儒学家的主要著作,确实看了不少,包括一些自传、对话录。倒不全是为了写这部小说,我对此本来就有兴趣。海内外儒学的对比分析,我在小说中借人物之口,从不同角度多次提到。有一点可能需要说明,至少到我回答你这个问题之前,就我视野所及,还没有一本名叫《从春秋到晚清:中国艺术生产史》的著作。不过,我相信,这本著作早晚会有人去写,或许现在已经有人着手了。 舒晋瑜:全书各节标题均选取正文开头的一个词语,为什么采取这样的方式?《论语》是这样的标题,《应物兄》要首先完成形式上的某种对传统的致敬吗? 李洱:《诗经》也用这种标题方式,第一篇叫《关雎》。这种方式,意在让言行与万物得以自在流转,互相组合。作者的主体性暂时后撤,所谓虚己应物。你当然可以理解这是在向《论语》《诗经》致敬。对这部小说而言,我觉得这种方式是必要和妥当的。 舒晋瑜:小说中涉及大量经史子集知识。您曾用马尔克斯“小说有多长,它的注释就应该有多长”的说法来解释自己的写作,但是好像中国的作家,没有太多人真正实践。据您了解,马尔克斯这么做过吗?如果做过的话,效果如何? 李洱:马尔克斯不仅是这么说的,也是这么做的。他写每部小说,都要做很多案头工作。他这么说,不是为了谦虚,实在是对写作这项工作的尊重,是他对这项工作的要求。效果如何,众人皆知。 舒晋瑜:小说没有回避社会中的不良现象和现实生活中所遭遇的各种问题,也不回避文化发展中令人棘手的部分。但是写作的时候,有时候却是调侃的、反讽的、荒诞的。 李洱:我知道你这句话的潜台词。关于我与反讽的关系,已有论文问世,这里我不妨顺便多说两句。中国第一个反讽大师是鲁迅,最伟大的反讽艺术家也是鲁迅。鲁迅本人深受克尔凯郭尔的反讽观念的影响,《应物兄》对此也有讨论。在中国新文学史上,反讽就像一只狐狸,时常出没于各种文本。你在鲁迅绝大多数小说和杂文中,在老舍的《猫城记》、钱锺书的《围城》以及张天翼的小说中,都可以看到其身影。甚至在沈从文的很多小说中,你也可以感受到。反讽不同于幽默,他是一种看待世界的方式。反讽在很大程度上,是现代主义和后现代主义的一个标志,也是现实主义文学向现代主义文学转变的一个标志。它带毒,是草药的毒。一种可以称为反讽现实主义的方式,在一定程度上可以看成我处理现实和面对文学传统的方式。 舒晋瑜:有一些描述感觉可有可无,比如《钢化玻璃》一章,应物兄远远看到一只狗对着一棵树撒尿,撒尿抬的左腿还是右腿;比如687页对狗的揣测:“它在思考什么问题呢?……”比如在医院里看到一位截肢女孩,仅存的玉足趾甲上涂着的蔻丹……这些细致的描写,在小说中起到怎样的作用? 李洱:我曾经写过一个中篇就叫《玻璃》。“玻璃”在存在主义哲学中,是一个重要的“物”。萨特和加缪对此都有描述。比如萨特认为,诗人把词看成物,而不是符号。诗人应该穿过符号,就像穿过玻璃去追逐它所指的物。小说中本来有一段话,引用了加缪的话,后来删掉了,因为我不想让人对应物兄与存在主义的关系产生过分联想。对这部小说来说,写到一些看似无用的细节,是为了无限地逼近现实,包括那些看似微不足道的现实,包括那些心理现实。有一天我在飞机上看到,李安用120帧方式拍电影,我觉得与《应物兄》的方式有点类似,就是无限地接近现实。还有,应物兄看到什么,都会站在对方的角度想问题。至于那只小狗,此时此刻,应物兄就在揣摩撒尿的小狗在想什么。至于截肢少女玉足趾甲上的蔻丹,是为了突出强烈的反差,一种残酷的反差。 舒晋瑜:《应物兄》揭露了一些现象和现实中的丑闻。您怎么评价知识分子精神气质的变化?书中有一句“那家伙”的警句:“中国知识分子,最他妈的像犹太人!” 李洱:小说家的任务不是揭露。那是纪委监察部门的工作。如果写到丑闻,那是因为它是小说需要面对的事实。至于说到犹太人,你知道,犹太人时刻处于文化的延续、撕扯和断裂之中。很多年前,小说家李大卫在文章里提到,李洱是中国小说家中最具有犹太作家气质的人。我不知道他怎么得出这个结论的。不过我确实喜欢看犹太作家的小说。这先隔过不谈,我想说,作为一个公共文化符号,犹太人不仅被看成生意精,还常常是无家可归的象征。用我们的话说,就是“丧家犬”。 小说中出现了很多八十年代的标志性人物和事件,包括李泽厚《美的历程》等等,李洱说“我是八十年代之子,它深刻地塑造了我” 舒晋瑜:应物兄在劝费鸣加入儒学研究院的时候说,“八十年代学术是种理想,九十年代学术是个事业,二十一世纪学术就是一个饭碗”。希望了解您本人怎么看待学术自八十年代以来的变化? 李洱:那句话,只是应物兄站在费鸣的角度在劝费鸣,应物兄本人可能并不是那么看的。我本人的看法,可能比这个要复杂得多。有一点是肯定的,正是因为有了八十年代,在很多方面,至少在精神层面,我们无法后退。 舒晋瑜:《朝闻道》一节中关于儒学对马克思主义的贡献有辩证的思考,对于知识分子为何会普遍接受马克思主义,小说中处处充满机锋和智慧的思辨,这对于当下有怎样的意义? 李洱:一个显见的事实是,中国人比别人更多、更持久地与马克思主义保持着密切联系,即便他已经移民国外,即便他对马克思主义发出异样的声音。这跟儒家传统有很深的关系。从另外一面,怎么说呢,我记得小说中有一句话,马克思也可以看成儒家。小说中写到了很多辩论,也不时地有一些议论,这很正常。我说过,我希望小说充满对话。十八世纪和十九世纪的小说中,有很多议论。《安娜·卡列尼娜》的第一句话就是议论。德国作家的小说中,议论就更多了,以至于德国现代小说自成一派:教育小说。昆德拉的小说中,也有很多讨论。敢于而且能够在小说中讨论问题、发表观点,对我们来说,是必要的。 舒晋瑜:最终筹办儒学研究院成了一场闹剧,分管文化的副省长栾廷玉倒台,儒学研究院何去何从小说没有明确交代。您有意留下这样一个尾巴? 李洱:各地的儒学研究院,不都建起来了吗?作为一部小说,意思表达清楚了,该说的话说完了,就应该果断地停下来。我想过别的结尾方式,但还是觉得,眼下这样做是合适的。 舒晋瑜:在《巴别》一节,双林院士拒绝在济大讲座,但校长葛宏道仍将海报贴出去。结果是,双林未到场,主办方只好播放相关视频。一些人认为双林院士的演讲都是大白话,最大的问题是“不思考”。这一节的讨论,您希望表达什么? 李洱:那是人文学者的看法。在后面还有一节,那应该是在小说的第98节,我用较大的篇幅讨论了人文之思与科学之思的差异。有人说,科学并不“思”。科学不像人文那样“思”,是因为科学的活动方式决定了它不像人文那样“思”。这不是它的短处,而是它的长处。只有这样,才能保证科学以研究的方式进入对象内部并深居简出。科学的思是因对象的召唤而舍身投入,人文的思则是因物外的召唤而抽身离去。你提到的场景,发生在小说的开篇部分,这里只是埋了根线头。正如你知道的,更多的故事会在后面徐徐展开。 舒晋瑜:应物兄回答陆空谷的疑问时说:“每一个对时代做出严肃思考的人,都不得不与那种无家可归之感抗衡。”这是否也是当下知识分子普遍的一种状态? 李洱:小说讲得很明白,这里指的是“对时代做出严肃思考的人”,是时刻要做出选择的人,是很想在某种文化内部安身立命的人。 舒晋瑜:《譬如》一节中,济大在筹建儒学研究院上煞费苦心,但他们考虑更多的是如何在细节上恢复程济世记忆中的济州场景,而非学术。这一节的最后引用关于“觚不觚”的一段话,是否有您更深刻的暗示? 李洱:我自己认为,“觚不觚”是孔子发出的最深重的浩叹。“觚不觚”三个字,可说的地方甚多,比如名实问题,甚至包括符号学的根本问题。所以,借小说中的那只“觚”,小说里有很多讨论。那节讨论,我修改了很长时间。程济世先生既然想落叶归根,当然很自然地想生活在童年的场景中,回到记忆的出发点,梦境的最深处。但时代变了,国在山河破,城春草更新。这也算是一种“觚不觚”吧。 舒晋瑜:儒学是我们、也是小说中人物大为推崇的,故事正由此展开。但是小说中,卡尔文对于《论语》中有些看上去自相矛盾的质疑,以及程济世儿子程刚笃的美国太太珍妮写的儒学论文将题目定为“儒驴”,让人感到对儒学的某种不恭敬,甚至是挑战。这么处理,我想您自有深意吧? 李洱:一瓶不响,半瓶晃荡。这对男女,都学了点皮毛。这是从人物之口说的,是他们的看法,不是我的看法。 李洱从其写作的开始就十分重视“话语生活”及其命运,他认定“话语生活是知识分子生活的重要形态,从来如此,只是现在表现得更加突出而已” 舒晋瑜:小说中的性描写,直白又含蓄,新鲜又陌生。既有引经据典的解释,又有思想上隐秘的斗争和对无法战胜的欲望的妥协,既有风趣而略显粗俗的语言,又有抽象到不能理解的隐秘描写。您如何看待性描写在小说中的作用? 李洱:古今中外的小说,除了儿童小说,可能都会描写到性。四大名著里,哪个都有,《西游记》里都有。《红楼梦》中宝玉的故事甚至是以此展开的。《金瓶梅》里有更多的性。没有关于性的内容,《包法利夫人》《安娜·卡列尼娜》《复活》《红与黑》《阿正传》,都不能成立。福柯说,在当代生活中,性与一切有关,只与性无关。这是对当代人的刻骨嘲讽。但在小说叙事的意义上,性与一切有关,可能只与性无关,却是极有道理的。我的意思是说,写性其实不是为了性,而是为了塑造人物,揭示人的某种危机和困境,透露人的某种隐蔽的感觉。我注意到有些批评,不过,其中有几篇批评其实另有所图,很有心机。我没有说他们心机很深,是因为那几篇文字,一眼就能看出他们要搞什么鬼。这么说吧,与其说我是在写性,不如说他们在写性,他们无非是要以此博个眼球,招徕顾客。算了,不说也罢。 舒晋瑜:小说中,双林院士、何为老太太逝世,芸娘久病,副省长栾庭玉被双规,华学明疯了,应物兄从教授成长为学术明星,最后却遭遇车祸……《红楼梦》的感觉扑面而来。您觉得这是小说人物必然的归宿吗?写到这里,您是怎样的状态? 李洱:那是你读出来的感觉。你有这种感觉,也很正常。关于这部小说与《红楼梦》的关系,人们已经说了很多,我自己不便多言。我想说,在具体的写作方式上,在语言感觉上,以及各自面对的问题,它与《红楼梦》有极大的不同。但《红楼梦》确实对我有很多启发。 舒晋瑜:被砸向车窗玻璃的黑猫、对主人无比忠诚却突然被杀的母狗,小说中血淋淋的描写令人恐怖残忍。不亲历似乎很难写得这么真实。包括飞到陆空谷面前的鸽子、一条高大精瘦的狗、蚂蚁在埋葬死者……都有不厌其烦的细腻描写。而乔木先生的“木瓜”和季宗慈的“草偃”都有具有“儒学背景的名字”。不止是《应物兄》,在您以往的作品中,如《花腔》《你在哪》《我们的耳朵》等等,狗也出现频率较高。为什么?您对动物有怎样的感情?它们在小说中承担什么功能吗? 李洱:小时候我养过狗,前后养过两只,是母子俩。所以对狗,我应该是比较了解的。我都没有意识到,我写过那么多狗。我是看了程德培先生的评论,看到他的罗列,我才知道这么多年我好像一直跟狗过不去。我曾提到过,小说中写到各种动物,是为了写出那种万物兴焉、各居其位,同时又狗咬狗一嘴毛的感觉。哦,我又拿狗打比方了。 舒晋瑜:小说里处处是机锋,处处是伏笔,似乎每个章节每个句子后面都隐藏着您的忧思。但是,有多少读者能耐心去体会这其中的深意呢?如果体会不到,写作又有多大的意义呢?不知您在写作的时候,考虑过这些吗? 李洱:我这次在法国、西班牙转了一圈,出乎我的预料,国外的很多读者,其中有些是学汉语的老外,他们都能很深入地理解这本书。有的人看得很细,有的人看了几遍,真的让你大为吃惊。这个事例可能进一步说明,不管是国内的读者还是国外的读者,他们比你想象的还敏锐、还认真。所以,永远不要低估读者。作者的任务,就是准确地写出你想写的。准确地表达,就是对读者的尊重。 舒晋瑜:作品出版后,褒贬不一。您如何看待这些不同的声音? 李洱:只要是从文本出发,只要是认真讨论问题的,什么样的声音我都可以听进去。现代小说的一个重要标志,就是它是对话的产物。在写作方式上,它意味着你要在小说中设置各种对话渠道。在小说发表之后,它当然更应该欢迎对话。补充一句,事实上我把《红楼梦》看成中国第一部对话主义小说,里面的对话关系繁复得不得了。我知道你是想说,我怎么看待那些负面评论?其实,我可以说得再明白一点,只要不是恶意的、要置人于死地的文章,我都是可以接受的。我唯一不能接受的,是那种以道德为名,行不道德之实,故意寻章摘句、断章取义,哗众取宠,以告黑状的心态来面对文学的文章。你可能认为我不够大度。但你看过米沃什痛骂波伏瓦的文字吗?米沃什说,我从未见过波伏瓦,但我对她的反感与日俱增,即便她已死去,并迅速滑入她那个时代的历史注脚。为什么这么说呢?因为米沃什不能原谅她与萨特联手攻击加缪时表现出的下作,这是道德主义故事中的一幕:一对所谓的知识分子以政治正确的名义朝加缪吐唾沫。米沃什追问:是什么样的教条,导致了她的盲目?所以,晋瑜,与其说我反感他们,不如说我反感他们出于某种教条而导致的盲目,而且是比盲目更可怕的故意的盲目。 舒晋瑜:《应物兄》获得茅盾文学奖,是否是预料之中的事情?能否谈谈这部作品在您创作中的独特价值? 李洱:你是职业记者,你应该比我清楚评奖过程。我在获奖感言的第一句话就提到,文学倾向于描述那些珍贵的时刻:它浓缩着深沉的情感,包含着勇气、责任和护佑,同时它也意味着某种险峻风光。《应物兄》能够获奖,就缘于评委对文学的勇气、责任和护佑。说到它的价值,我只能说,对我而言,它代表我目前所能达到的高度和深度。 舒晋瑜:获得茅盾文学奖之后,您最想把这个消息告诉谁?第一个分享快乐的是谁? 李洱:最想告诉我父亲,不过他老人家好像比我还先知道,因为我提前一天关机了。 多年之后,李洱还常常想起自己那篇寄出后杳无音信、未能发表的小说《中原》,就用书中主人公的名字做了笔名 舒晋瑜:您的写作从什么时候开始?为什么给自己取了“李洱”的笔名? 李洱:受父亲的影响,我很小就喜欢文学,但正儿八经开始写作,是从大学二年级开始的。用“李洱”这个笔名,已经到了九十年代了。当时我写了一部中篇,叫《中原》。这部小说后来寄出去了,但没有收到回音,我也没有留下底稿。小说中有某种自传性质,里面有一个人叫李洱。我后来经常想起这部小说,就用书中主人公的名字做了笔名。当然,用这个笔名还有一个意思,我从小生长在一条河边,叫沁河,“洱”这个字,似乎可以说明我的童年记忆:每日听见水声。 舒晋瑜:您说过除了博尔赫斯,很少受到别的拉美作家的影响。能否具体谈谈,你们之间是怎样的气息相近? 李洱:我不记得自己这么说过。我早年很喜欢博尔赫斯,也喜欢马尔克斯,还有资深读者才会迷恋的胡安·鲁尔福。相对而言,早期我可能受博尔赫斯影响更大一点。坦率地说,直到现在,理解博尔赫斯的人并不多。博尔赫斯并不是一般中国读者眼中的博尔赫斯,比如他改良了西班牙语,他的小说与拉美现实也存在着极为紧张的关系。我后来的写作,与博尔赫斯关系不大。我早已走出了博尔赫斯。 舒晋瑜:在文学创作的道路上,对自己产生重大影响的人有哪些? 李洱:处女作是我自己投给宗仁发的,当时他是《关东文学》的主编。他来华东师大的时候,我见到过他,不过当时我是学生,他对我应该没有什么印象。《关东文学》是地区级刊物,但当时在先锋文学的圈子里影响很大,是先锋批评家、诗人和小说家的聚集地。我发表的第一个中篇《导师死了》,是格非推荐给《收获》的程永新的,它原来应该属于短篇,将近两万字。程永新觉得有点意思,让我改。当时我已经离开上海了,又到上海改稿子。格非帮我找了个宿舍。每天下午5点钟左右,格非会过来,问我的进度。我们会坐下来讨论。他经常会提一些意见。他提意见向来很委婉,你得仔细听才能明白他到底是什么意思。程永新有时候晚上也会过来谈稿子。后来,改来改去,它就变成了五万多字的小说。小说最后定稿是在郑州完成的。九十年代初期,我写了一篇小说叫《加歇医生》,给格非看。当时我住在格非家里看世界杯。格非把它寄给了《人民文学》。等我回到郑州,我在传达室看到《人民文学》的信封,用手一摸,很薄,不是退稿。我心头一颤。信中说,我是李敬泽,看了你的小说,准备发在第十一期,你不要再投寄别的刊物;若还有别的小说,也可寄我一阅。我哪里还有别的稿子啊,那些稿子都寄出去了,都没影了。我就又写了一个中篇《缝隙》寄了过去。李敬泽又发了这篇小说,还约著名作家、当时的河南省作协主席田中禾先生写了一篇评论,在《人民文学》同期发出。所以,我觉得,任何一个作家的成长,都不仅是他个人的事。改稿的过程,与好编辑交往的过程,对作家最大的意义,一是让你找到自己,二是帮助你丰富自己。 舒晋瑜:2001年出版《花腔》,2004年出版《石榴树上结樱桃》,2018年出版《应物兄》。这十几年间,您觉得自己的创作观念和追求发生了怎样的变化? 李洱:任何一部小说总是你在某个阶段思考的产物。任何一部作品,说到底都是你的经验的外化形式。这也是我写得比较少的原因吧。重复自己,是我最不情愿的事情。我的创作观念当然发生了很多变化。这种变化,还是让读者和批评家来说为好。 舒晋瑜:小说虚构的济州大学,很容易让人联想到您的老家济源。您对家乡怀有怎样的感情?您认为地域对创作的影响有多大? 李洱:你知道济源是济水的源头。它现在实际上成了地下河。在中国文化中,只有一条河被称为君子之河,它就是济水,济水三隐三现,独流入海,与长江、黄河、淮河并称为“四渎”。远朝沧海殊无碍,横贯黄河自不浑。它洁身自好,穿过黄河,水还是清的,所以被称为“清济”。我对这条河,寄寓了很深的感情。 舒晋瑜:您在《莽原》当主编,发现了哪些好作家好作品?共当了几年编辑,编辑生涯对自己有什么意义? 李洱:我做的是副主编。张宇当主编的时候,说只借用我两年,可两年之后我就走不掉了,竟然待了十年。我在《莽原》其实不占用编制,我的编制还在河南省文学院,是专业作家编制。这也算是虚己应物吧。不夸张地说,我是个很有眼力的编辑。哈金最早在国内发表的小说,就是我发在《莽原》上的,也是我写的评论。红柯早期的小说,包括他的第一部长篇小说,是张宇发现的,发表在《莽原》上。周洁茹的代表作《你疼吗》,是李敬泽推荐给我,发表在《莽原》上的。《莽原》其实推了很多作家。这是一份格外低调的刊物,非常实在,可能过于低调了。 舒晋瑜:您对目前的生活和创作状态满意吗? 李洱:太忙了,实在太忙了,而且越来越忙。我最大的愿望,是可以有足够的时间读书写作。 《应物兄》里有一个人物文德能,谈到自己一生想写的一本书是“沙之书”,李洱呢? 舒晋瑜:2001年出版的《花腔》,十八年来被翻译成各种文字,您有统计吗?为什么这部作品在版权输出上如此成功?是有政府推动还是民间个人行为? 李洱:《花腔》已经译成了德语、法语、韩语、英语、捷克语、西班牙语,意大利语正在译。我刚从法国回来,到了法国才知道《花腔》的法语版已经再版多次了,还出了袖珍版。我在马赛的一个很小的书店里问了一下,那里竟然卖了五本。戴高乐机场书店的《花腔》也卖完了。很遗憾,《花腔》的日文版没能出版,繁体版也未能出版。除了大陆,它最应该被日本和台湾地区读者看到。知道原因吗?因为它写到了日本侵华,写到了国民党。我去年在日本,跟日本汉学家提到此事,他们只能苦笑。《应物兄》接下来可能会有些翻译。我这次在法国和西班牙,遇到很多《应物兄》的读者,有些是留学生,有些是汉学家。他们这么快就看到了这本书,而且看得如此认真,如此仔细,让我吃了一惊。 舒晋瑜:在和翻译家们交往的过程中,有什么感动人的故事吗? 李洱:这两天因为跟意大利方面联系,我想起了与意大利有关的事。意大利翻译家腊兰,最近她刚翻译出版了《导师死了》。几年前,她曾在国内到处找我。她对我的作品,对相关的评论,都熟悉得不得了。有些只言片语,都被她搜集到了。比如,她曾拿着陈思和先生关于我的一段话,让我解释那段话到底有何所指。我以为她认识陈思和先生,其实她并不认识。她对《应物兄》很感兴趣,但她的上课任务好像特别紧。《花腔》的意大利语译者李莎,十几年前就说要翻译,这么多年过去了,她把手头的活儿做完之后,终于可以动手了。我感动于她这么多年过去了,还挂念着这本书。当然,与此同时,我也想起意大利最著名的一个出版社,曾经取消了《石榴树上结樱桃》的出版合同,原因是他们经费有限,又申请不到我们这边的赞助。当然,人家最后赔了我一笔钱,这也让人感动。 舒晋瑜:作家们对葛浩文的翻译风格提出异议,认为他像外科医生。翻译要删节您的作品时,您本人有什么原则吗? 李洱:我们对翻译家的指责,其实是不了解情况。大致上,我们可以把欧美的翻译看成两个流派。欧洲的翻译家,更强调忠实于作家。如果他觉得读者可能对有些知识不够了解,他就会加注释。美国的翻译家,更强调忠实于读者。法国的杜特莱教授与美国的葛浩文教授,可以说是这两个流派的代表。美国的翻译家,兼有职业编辑的功能。在美国,再大牌的作家,像索尔·贝娄、厄普代克,他们的作品也必须经过编辑加工。最典型的就是卡佛,他的小说甚至是编辑删改出来的。美国翻译家对待法国作家,也是这么干的。我本人尊重翻译家的处理方式,真的不需要过分敏感。 舒晋瑜:在作品走出去的过程中,作家只是被动地被选择、被翻译吗? 李洱:关键问题不在这儿。关键问题是,我们的对外翻译工程,极大地影响了海外出版社对作品的选择。而我们推荐的作品,往往不能代表最高水平。专家们推荐的作品,常常会被调换。我们更注意推荐宣传性比较强的作品。你一定要知道,海外出版社已经取消了很多早就签好的出版合同,因为他们为了拿到我们这边的出版赞助,在资源有限的情况下,只能被迫出版我们塞给他们的书。我本人的书,在签了合同的情况下,已经被取消了两次。这其实极大地影响了中国作品的海外传播。既然作品已经在国内正常出版,那就应该信任作家和作品,不是吗? 舒晋瑜:翻译过程本身是流失的过程。翻译是充满冒险的创造性活动,一定要在外文中找到翻译作品独特的对应物。对翻译家来讲,故事并不重要,难度最大的是语言风格。您理想中的翻译和作家的关系,是怎样的? 李洱:不要担心,好作品都是经得起翻译的,而且经得起误译。我充分尊重翻译家的工作。语言风格如果出现了某种变化,那也是没办法的事。有时候,出现某种变化可能还是好事。我不妨说个常识问题,就是托尔斯泰的语言,在俄语中甚至是比较粗糙的,莎士比亚的英文则是比较粗俗的,但周扬和朱生豪的译文非常漂亮,它们甚至促进了托尔斯泰和莎翁在中国的传播。 舒晋瑜:您还记得自己的第一部作品被翻译到国外的情况吗? 李洱:第一部被翻译的作品是《花腔》。我是在郑州的出租车上接到翻译家的电话。德国翻译家夏黛丽在没有找到出版社的情况下,自己掏腰包买下了《花腔》的德文版权。但她后来首先译完的却是《石榴树上结樱桃》。我后来去德国参加了这两本书的朗诵活动。国外出版社的推销方式主要是请作者朗诵,与读者直接见面,与读者对话,而不是开研讨会。德国的奥迪公司,为朗诵会提供了赞助,共五万欧元。我这才知道,德国的大公司有义务为文学出版提供赞助,而且不需要作家为公司做广告,而且你还不能在随后的活动中提到这一点。这是合同里规定的。这一点,我们现在好像做不到。那么,这五万欧元,主要用来做什么呢?一是聘请朗诵艺术家,二是买机票。一位非常杰出的朗诵艺术家朗诵德文,我朗诵中文。其实我一眼就认出了这位女演员,因为我看过她的电影,她的朗诵带也在商店有售。我们去了柏林、慕尼黑、汉堡等地。有一天,在著名的红色沙龙朗诵,临时被安排到旁边的一个酒店,住下之后才知道那是个男同性恋酒店。还有一次,竟然与妓院同在一幢楼,鸽子可以从妓院的阳台上散步到我的阳台上避雨。这个情景,我也写进了《应物兄》。 舒晋瑜:您看得最多的书是什么? 李洱:与哲学和社会学相关的书。我最近刚看完《费孝通晚年谈话录》,很精彩。费先生真是个重要的、有趣的、说真话的、令人尊敬的人物。 舒晋瑜:您的枕边书是什么? 李洱:今天还是阿甘本的《巴特比,或论偶然》。阿甘本是当代最重要的哲学家。他对“同时代人”的解释,现在终于成为常识。 舒晋瑜:让您感到了不起的是哪本书? 李洱:《圣经》和《论语》,它们告诉我们,什么是文明。它们在相当大的程度上也规定了人类社会的基本走向。 舒晋瑜:您最希望和哪位作家对话?最想和他谈什么? 李洱:我很想问加缪,如果默尔索的母亲只是病了,如果默尔索结了婚,《局外人》该如何写?我也想问帕斯捷尔纳克,如果他写叶夫格拉夫的生活,他该如何写?叶夫格拉夫是小说中编辑出版《日瓦格诗选》的那个人,算个小职员吧。这样的一个人,阿赫玛托娃不会注意,曼德尔斯塔姆不会注意,所以帕斯捷尔纳克不仅是诗人,还是小说家。 舒晋瑜:如果您可以扮演一个文学人物,您想演谁? 李洱:《花腔》里的葛任,他至今仍是理想人物;还有一个就是应物兄,他是现实中的人物。 (责任编辑:admin) |