|

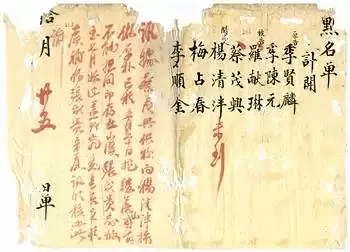

https://mp.weixin.qq.com/s/dtnreRrCE_L0FgQEWRRCuQ  宣统元年七月初三日刘廷滔控谢河清等 宣统元年七月初三日刘廷滔控谢河清等为逞雄横噬凭空殃民事呈状(新词) 龙泉司法档案除保存诉讼档案之外,还杂有法院和政府、学校等机构的工作档案或其他档案,如《龙泉县监狱杂账册》《监狱各犯花名册》《监狱生活补助费清册》《法院职员办案月报表》《龙泉县商业登记簿》《行政院善后救济总署浙闽分署龙泉县配发救济款报销表》《第五保区分部党员名册》《庆元县政府会计室吴长圣经管单位会计移交册》《浙江省杭州市邮务工会图书馆图书目录》、《庆元县政府求济收租等文卷》《项承良一九三二年开用流水帐》等。 总之,龙泉司法档案是一座有待开掘的巨大宝藏,相较于其他民国地方司法档案,其完整性、系统性、丰富性是空前的,它对于民国基层社会和司法实践的翔实记录,为中国法制史、社会史、区域史研究提供了珍贵的档案史料,具有独特的学术价值。但这批档案,深藏于龙泉市档案馆库房,一直不为学界所知,且因长年保管不善,纸张虫蛀、脆化,破损严重,大部分纸本已无法提供借阅,实亟待抢救并整理出版,使之得到广泛传播,以兹研究者利用。2008年,浙江大学历史系与龙泉市档案馆达成全面的合作协议,投入大量人力与财力,用一年的时间,完成了这批档案卷宗全部数字化的工作,并将其制成数据库,为充分保护与利用这批档案奠定了坚实的基础。由于原始档案归档混乱,案卷错置,目录杂误,故而非经过系统整理并精选出版,一般研究者实对其无从措手。包伟民教授组织整理研究团队,从最基本的编目工作做起,逐步理清了各个卷宗的基本情况,并确立了档案整理的方式,即依据新编的目录,以诉讼案件为单位,将散布于不同卷宗中同一案件的文书查找、提取出来,按时间顺序重新编排,并撰写案件提要和编制索引。  民国元年九月六日陈守义等控陈守勋等 民国元年九月六日陈守义等控陈守勋等为任告不审冤蔽未伸事民事状 中华书局在获知相关信息后,经过调研,对这批档案所具有的独特资料价值做出评估,对整理团队的工作有了实际的了解,决定承担起出版此一巨编的重任。龙泉司法档案卷帙浩繁,且排列无序,难以简单影印出版,只能从全部案件中选取典型案例,以历史时间为序,分辑整理影印,名为《龙泉司法档案选编》。遴选案例的基本原则,兼顾案件类型及诉讼过程的典型性、文书保存的完整性和案情的史料价值。每一案例均由案件名称、内容提要、档案索引、图录四部分组成。这种整理出版方式,既非单纯影印,又非全部录文,而是依据龙泉司法档案的实际情况,做有一定深度的选编整理。整理之后,以案件为核心,以时间为脉络,清晰地归聚串联起散布于不同卷宗中的各类文书,有利于研究者阅读和使用。我们的编辑工作便在此基础上展开。 以这样的方式整理档案,在体例上是一大创新,对编辑而言,也要制定相应的编辑工作原则与之匹配。在正式开始编辑工作之前,编辑组做了大量规划、统筹的工作。规划,大到项目规模、编排方式,小到案件的定名、提要的写法、索引项的拟定,均提前商定;统筹,既包括编辑与整理者双方沟通协调机制的建立,又包括对书稿进度,即编辑、排版、校对流程的掌控。2012年,此项目获得国家出版基金支持,成为国家出版基金重大项目,这为龙泉司法档案的整理出版提供了重要支撑。根据龙泉司法档案的实际情况,我们确定了分辑出版的方案,首批推出两辑,第一辑晚清时期,第二辑1912—1927年。 龙泉司法档案所反映的民国时期的司法制度经历了多次重要变迁,甚至每年都有不同;与之相应的,各类文书形制几经演变,故整理者需要前后贯通地综合考虑各类问题的处理方法。比如整理者在整理前面几年时制定的正件、附件等规则,到后面几年又发现不甚合理;前面几年对文书类型的归类方法,到后面几年又发现不甚妥当。再者,由于档案本身量很大,时间要求紧,编辑工作需要几人同时进行。为保证整套书在编辑原则上保持一致,编辑组频繁召开审稿会,汇总各类情况,达成共识,形成解决方案,及时反馈给整理组;整理组凡是选编的处理方法有重大调整,或对编辑的修改有疑义时,也及时反馈给编辑组,双方充分交流,意见往复达数百次,逐步建立起一个良性互动、信息共享的平台。对于重要问题,需要当面协商的,则专门辟出时间开会讨论。编辑组为此曾三次专程赴杭州,与整理组全体成员讨论。参加2012年8月“《龙泉司法档案选编》(第一辑•晚清时期)发布仪式暨座谈会”和2013年8月“龙泉司法档案学术研讨会”时,也留出时间专门讨论编辑过程中遇到的问题。在此基础上,形成了一份双方认可的《编辑规范》。实际上,随着编辑工作的展开,仍然不时遇到新问题,《编辑规范》处在不断补充的开放状态,后补充的规范汇总为《编辑规范最新补充意见》。有两个成文的编辑规范作保障,编辑组、整理组的工作得以紧张、有序地开展。 编辑组提出的意见大体分为学术和规范两个方面。学术方面,“龙泉”项目是法律文书,但编辑和整理者都非法制史专业,故而,为了文书整理的专业性,我们花费了大量时间、精力熟悉专业术语,查阅资料,请教专家,仔细推敲表达方式。如“点名单”上的朱笔批词,有落款为“此谕”、“此判”者,整理者一律认为是堂谕、判词。而我们在编辑过程中发现,此类朱笔批词,与书写于格式纸上的堂谕正本(原本)、判决正本(原本),在内容及叙述方式上存在很大差异,遂一面查阅民国初年的相关法规,一面请教法制史研究的专业学者,综合得出的判断是“点名单”上的朱笔批词,如果内容是判决前的阶段性处理意见,则虽有“此谕”、“此判”之落款,亦非堂谕、判词;如果内容是摘录堂谕正本、判决正本,亦或为对案件终结性的判决结果,即使无“此谕”、“此判”之落款,亦可认为是堂谕、判词,即关键是看批词的实质内容,而非仅据其落款有无“此谕”、“此判”。“此谕”之“谕”与“堂谕”之“谕”,含义有所不同。复鉴于此类朱笔批词的作用,并非“点名单”本身的功能,故以上两种情况,我们建议分别以“点名单(加批)”、“点名单(含堂谕)”或“点名单(含判词)”出之,以示区别。点名单上批注年龄、职业等属点名单本身功能的,不用括注“加批”。经过与整理者的反复沟通、商榷,此条意见最终得到认同,双方达成了统一的处理原则。  (民国四年)十月二十五日点名单(加批) (民国四年)十月二十五日点名单(加批)规范方面,仅举两例。如档案中集中于一处的收据多为为追讨讼费所粘,故作相应状纸的附件;而散存的讼费收据,则一般作正件处理。我们在编辑过程中,注意到了这两类收据不同的处理方法,我们认为收据,如“缮状费收据”、“印花收据”、“民事收状证”等,是不能独立存在的凭证性文书,其往往随状纸购买或讼费缴纳而产生,有别于诉、传、审、判环节上的主要诉讼文书,其与相关文书有着比较明确的隶属关联性,因此,建议一般情况下宜作相关文书的附件处理。“购贴司法印纸用纸”,往往夹于状纸中,为当日状纸费用所购印花贴纸,虽与收据不同,但亦是随状纸(有时也随送达证书或通知书)产生,因此,也建议一般情况下宜作相关文书的附件处理。以上两类文书,存在时间明确但相关文书不存的个例,为保留诉讼信息,可作正件处理。再如,针对档案中不明所附的附属文书,以及时间缺失且无法依据内容推断其排序的主体文书,我们提出将其作为“散件”,置于档案索引中同案文书的最后,另列散件编号。经过与整理者反复探讨,上述建议终得到其认可。 本书影印的图录部分,所占比例甚大。图版的排式,编辑组颇费心思。比如档案中数量最多的各式状纸,我们考虑,文书既无录文,读者需要通过阅读每件文书以了解其内容,故图版上的文字必须清晰,而原始图版是分幅扫描的,于是我们提出同一件状纸的各幅图版不作拼接,以每面三幅为基本量级(早期少量幅面较窄的每面四幅),首面居中卧排,次面齐右卧排,这样版面饱满,图版上的文字清晰可读,又给人以一幅案卷从右至左展开的视觉效果。其他类型的图版,参照状纸排式,做到基本协调。除此之外,我们提出一件文书如有多幅图版,每幅图版都要有一个编号,如某年案件一第3件文书的第6幅图版,编号为“一/3-6”,这样每幅图版都有其在书中的唯一定位(年份在中缝标明),方便读者检索、引用。以上意见得到整理组认同,并贯彻于文书的编选与排版中。 档案文献的整理出版,不同于一般的古籍整理与学术著作,要在体例科学规范,与尊重档案的原始状态之间,达到一个平衡,把握一种尺度,而非强求绝对统一。比如文书中时间为“洪宪元年”的,索引、图题照原文所书,而不统改为“民国五年”。某些文书,如无特别恰当的处理方法,谨慎起见,即依据原卷宗编码或尊重原始档案的归档状况排序。以上是我们编辑龙泉司法档案遵循的一个基本原则。 《龙泉司法档案选编》,被列入“十二五”国家重点图书出版规划,是国家出版基金支持的重大项目。目前已出版第一辑·晚清时期,第二辑(1912—1927)将于近期出版(编者按,第二辑已于2014年9月出版),第三、四、五辑计划于2017年完成出版(编者按,第三辑于2018年9月,正式出版。第四、五辑,拟于2019年8月出版)。地方档案的发现、整理与出版,为学术研究提供了重要的第一手资料,是学术研究的大亮点。近年,中华书局出版的资料类图书正形成特色,为学术界看重,《龙泉司法档案选编》即其中重要一例。当然,《龙泉司法档案选编》的整理方式与众不同,在整理、编辑过程中难免存在疏漏与不足,尚祈方家批评示正。(选自《书品》2014年·第二辑)

中华书局▪古逸英华 强毅 | 专一 | 前进  长按识别二维码关注我们 长按识别二维码关注我们业务联系:010-63266123 联系邮箱:zhguyiyinghua@sohu.com 阅读原文

|