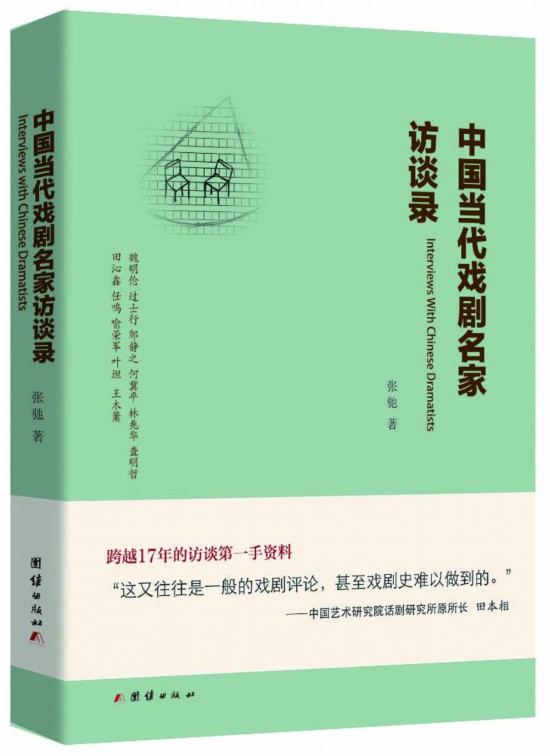

我写过访谈录,也很喜欢看访谈录,现在也有人称它为口述史。这种题材的优点是可读性好。它的生命在于它的真实性。它让你看到这些口述者的人生的“秘密”、创作的“秘密”,以及种种不为人知晓的“内幕”,这些是最诱人的,也常常给人以启发。有时,它也是重要的研究资料。但是,只要它不真实,它带来的种种影响也是可以预期的。现在满大街的口述史,一些自卖自夸的东西,很快就成为过眼烟云,成为垃圾,甚至使口述者失去公信力,以致遭到啐骂。张驰这本《中国当代戏剧名家访谈录》,它的真实性同样需要考验。不只是她的访谈录,所有的访谈录,自它问世,就必然遭遇被审视被检验的命运,自然也在考验它的价值。 张驰原来是《戏剧文学》的编辑,对戏剧界的状况很熟悉,所以选的访谈对象多是戏剧界很有吸引力的人物,如林兆华、査明哲、田沁鑫、任鸣等,他们都是新时期有代表性的导演艺术家。剧作家选了魏明伦、何冀平、过士行、邹静之,也都是新时期剧作家中的风云人物。这样有目标的选择,不但可以了解其人,更让我看到新时期戏剧发展的一些内幕,呈现戏剧界的一些真实的面貌,这往往是一般的戏剧评论甚至戏剧史难以做到的。这部专注戏剧人物的访谈录,为研究新时期的话剧会提供一些可供参照的资料,如果是这样的,那么它的价值就值得首肯了。他访谈的这些戏剧界人士,都和我有过或多或少的交往,看了他们的口述,对我颇有启发,不免感想联翩,于是顺手写出我的随想。 我很喜欢过士行的剧作,他的《鸟人》一出现,就给当时沉寂的话剧舞台带来惊喜。多年没看到他的剧作的演出了,因此,就很想知道他生活的怎样,创作又是如何。他谈得不错,我很赞赏过士行的谈话风格,很实在,没有虚张声势,可以看到他创作的甘苦。“闲人三部曲”让他以独特的风格屹立在话剧舞台上。他很坦诚地说他的剧作,因为导演的缘故,而不能使他满意。这是剧作家常有的感慨,不过有的人不敢说罢了。尤其在这个导演统治舞台的时代,有人给你的戏做导演就不错了。现在人们都说没有好的剧本,不过,有时我也喜爱遐想,如果导演不识货,不也淹没了吗?还有,好的导演确实需要好的剧本,好的编剧也需要好的导演。如果契诃夫没有遇到斯坦尼,可能他的剧本还停留在纸上。反之,如果斯坦尼没有发现契诃夫,他也不可能成就他的导演学派。老舍的剧本,如果没有焦菊隐的导演,他的剧作也不会有舞台上的辉煌。我说,《茶馆》是老舍和焦菊隐共同创造的。编剧和导演之间,其中际遇玄机,不知因此而耽误了多少编剧和导演。 对林兆华的采访也是我所关注的。我和他可以说是老搭档了。他的话剧工作室,最早就是附属在话剧所名义下。后来,还一起在于是之的鼓励下成立过导表演艺术学会,共同筹办于是之戏剧学校。我对他的印象,他是个干事的人。他这次口述还是很认真的,记录了他创作的甘苦。几十年下来他做得很辛苦,至今仍然在做,我很佩服他这样的精神。关于他的导演,有他的成就,但也有争论,在北京人艺内部争议就很大。在一次国际会议上,我听到剧院的人对他的批评,而且是带有情绪性的批评。我在会议上就很诚恳地说,林兆华这样努力地导戏,他有他的追求,即使他有值得探讨的地方,无论是经验和教训,都是北京人艺的财富。林兆华是值得研究的一个具有代表性的人物。在我看到的对林兆华的评论和研究中,还没有写得更好的论著。他的导演集中体现新时期戏剧导演戏剧艺术的发展水准、经验和教训。他很想学焦菊隐,把话剧同中国戏曲结合起来,但是,他的主要弱点是缺乏焦菊隐先生那样的学养和功底。这不单是他的问题,是一代人的缺憾。中国话剧的发展从整体上说需要文化修养的积累。 魏明伦的言谈,我是很喜欢的。他看似语出惊人,不按常理出牌,细细琢磨,都是令人思令人想的。张驰一上来就同他讨论他的《中国公主杜兰朵》,他觉得魏明伦写得还不够残酷。一下子就把魏明伦调动起来。他说,“我的意图本来就不重表现她的残酷。”于是他滔滔不绝地说起来,他说杜兰朵的外国故事是杜撰的,他们对中国人不了解,“就像我们现在不了解火星人一样”。“他们把我们中国人臆想得非常阴狠毒辣”。“他们是夸大了东方人的愚昧”。他说普契尼的歌剧,他编故事的背景正是八国联军入侵中国,把杜兰朵写得那么残忍,在于宣示“西方会用一种爱的文明力量化解仇恨,征服东方”。我觉得魏明伦是很真诚的,在讨论中,他毫不客气,他批评张驰说,从你对杜兰朵的理解,“反映出你们这代人对生活理解比较肤浅,因为你们就是杜兰朵,确实没有经历过生活的考验 ,不知道生活忧患,你们就是在蜜水罐里泡大的。”这些,都看出魏明伦的性格,也正是他的“可爱”之处。 对于何冀平,我很熟悉,但是没有过交流。我认识北京人艺,就是从她的《天下第一楼》开始的。我担任话剧所的所长,第一次参加戏剧座谈会,就是在全聚德烤鸭店召开的《天下第一楼》座谈会。想不到对这个戏有着那么激烈的争论。一位剧评人指着墙上挂表的指针说,你北京人艺就停在这里吧!当时,就有人说它是短命的,演不了多少场。而这个戏却演出了500场,成为北京人艺的保留剧目。这样的争论对我关于中国戏剧的思考起到启蒙的作用。 何冀平谈话十分朴素,但却极为睿智,看似话剧平常,却能说到焦点上。他很懂得我们的社会,更懂得香港。就创作环境来说:看似不同的制度,但是各有各的“规矩”。但何冀平有一个创作的原则“在满足对方的需要中加进自己的立意,是我的一贯做法”。看似平常的一句话,它的实质还在于他要写出自己的东西。犹如在足球场上踢球,有场地的范围,有踢球的规则,都是有限制的。就在这样的限制中,有的踢得很好,有的踢得很臭。她就是要在限制中“踢”出自己的创意来,自己的水平来。譬如他在北京写的《天下第一楼》,接着写的《德龄与慈禧》,以及看来是遵命之作的《甲子园》等。我看何冀平是一个有聪慧、有才华但却不露声色的剧作家。 在这部访谈录里,还专访了二人转研究专家王木箫,她是新中国成立后最早的二人转研究专家王肯的女儿。这个访谈是颇为珍贵的。让我们了解到他们父女两代人研究的成果。还有一位是美国南卡罗莱纳州大学孔子学院的院长、比较戏剧教授,讲述了她从一个工农兵学员到美国大学教授的成长历程,也多少看到这一代人治学的经历。 (责任编辑:admin) |