|

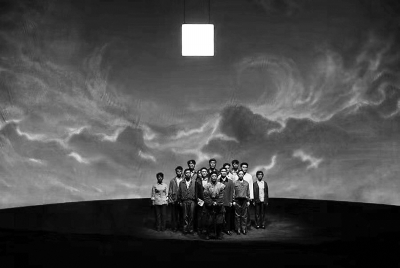

《一句顶一万句》剧照 李晏摄

牟导心目中有一个怎样的《一句顶一万句》?

看完牟森导演的《一句顶一万句》,思量一番之后,我似乎明白了他的用心,但开句玩笑,一个明白终究还是顶不了一万个不称心。我知道,这都是因为自己看了刘震云的原作给闹的。如果没看的话,我大概不会对舞台上一些关键地方的处理在内心生出抵触和抗拒。譬如演出中的这个场面:意大利传教士老詹没了,吴摩西在他的遗物中发现了一卷纸头,打开来看,原来是老詹新画的一幅教堂图纸。在牟导的调度下,演员的表演激越非常,他的声调像藤蔓一样缠绕着教堂一百六十米高的钟塔攀援而上,继而爬升至十字架顶端直插云霄。教堂的七十二扇窗户也似乎被演员的激情一扇扇撞开,最后那句“我的心里,似也开了一扇窗”为这段表演标注出了高潮。可这种燃情的处理却让我不适。类似这般的不适感还有一些,它们在观演过程中累积着,自然就导向了对牟导的一个困惑——他心目中有一个怎样的《一句顶一万句》?

刘震云为吴摩西配置了他生命中最重要的四个人——老詹、老汪,还有罗长礼、巧玲。可只有在吴摩西与其所遭遇的几乎所有人发生了嫌隙、矛盾乃至激烈冲突之后,只有在他意识到自己这个渺小的“齿轮”,在人世间的运转过程中,居然无法与人伦关系中其他任何一个生命产生亲密咬合时,吴摩西方才懂得老詹和老汪,以及罗长礼和巧玲之于他到底意味着什么。如何理解这一“意味”紧密关联到如何理解“一句顶一万句”。

我的理解是:老詹的确在吴摩西心里打开了一扇窗,投射进来的亮光是让他领悟:坚韧的“信”是安顿自己痛苦生命的一种方法。可老詹的方法终究抵不过老汪的方法,吴摩西最后安顿自己生命的方法是老汪式的逃离,是远走,是在外部空间去寻找宁静之地,而非在自己的精神空间构建一种信念。可不管是哪种应对痛苦的策略,都抚慰不了他所遭遇的伤痛:罗长礼意味着他的一份憧憬和生命乐趣,只是这份乐趣他永远都实现不了,哪怕他几乎一辈子在以罗长礼之名生活。而巧玲呢?则是他永远丢失了的、这个世界上唯一一个与他契合相亲的“亲人”。

“我孤独。每一百年我只张一次嘴,说一次话。我的声音就在这空虚中悲凉地回响,谁也听不见”,这是《海鸥》中的名句,倒像是吴摩西心里的话。而刘震云是那么刻意地让吴摩西的孤独在牛爱国的身上轮回般地重演,从而让小说的上下部形成死循环。正是在这种叙事结构的帮助下,刘震云表达了他对人生的一种极端悲凉的体验。想听到对自己说的那一句顶万句的话,究其实是想找到并且守住那个与自己相契相亲的人。如果能遇到,如果能听到,如果能守住,刘震云又如何会让吴摩西在老詹的纸头上写下那句恨话——在老詹“恶魔的私语”底下,他写下了“不杀人,我就放火”。

牟导的确悲悯而热心,可这并非刘震云的叙事态度

牟森导演难道在小说中读取不到这一主题?怎么可能,“一路奔突和一世寻找”不正是他对原作精神的阐释吗?况且“震云哥”也曾就这部作品的主旨与他言简意赅过的——“人的一辈子遇不到几个能说得着的人。”牟导当然能领略到作品的悲凉,但在我看来,牟导又的确在舞台上为这部悲凉的作品注入了属于他自己的一种态度。

首先,这种态度表现为一种俯视下的悲悯。牟导用凹凸不平的土地和惊涛漩涡般的云天,用这固定不变的装置和布景把人物永远地置于一种坎坷和凶险的命运象征之中,然后再用歌队,经常是带着一种哀婉、一种体恤、一种愿意为你分担的怜悯,去吟唱着人物们生活中的桩桩件件,诸如溺毙的伤心、窝火的杀意、背叛的屈辱、丢失的迷茫。从舞台改编的技术上讲,歌队运用是导演的必选,也因此,导演便有了在舞台上顶替小说中叙事人的机会。借助歌队的吟唱,牟导把自己的双手伸向了舞台上那些在命运中兜兜转转的人物,想去温情地抚慰他们,只是因为无法介入方才化为叹息和悲悯。

其次,这种态度还表现为一种礼赞般的欢喜。牟导在他所掌控的舞台上赋予和突出了作品中的什么呢?用他自己的话讲是“获救”——无数次杀心起,无数次杀心落。他们没有杀人,没有放火。他们随遇,他们而安。因为这种意图,他方才让吴摩西和牛爱国自我拯救:上部结尾处,吴摩西再次改名乘车逃离延津,刘震云是让火车钻进了幽深的隧道,牟导则是让人物在高亢汽笛、激昂朗诵的烘托下驶向了光明;下部结尾处,牟导让扮演牛爱国的演员再次声情并茂,用激情撞开教堂的七十二扇窗户,为的是呼喊出那句“我的心里,似也开了一扇窗”。

牟导的确悲悯而热心,可显然,这并非刘震云的叙事态度。“震云哥”不温情,也不沉痛,他是带着些微的戏谑、不留情面的揭底在讲述这些人物的吃喝拉撒睡,以及这些日常底里的人心的卑俗。但“震云哥”并非没有同情,只是他的同情表现在一种极其冷静客观的呈现中,表现在寄生于人物体内而非凌驾其上的感同身受的体贴之中,他在那些为基本生计而四处奔波的凡夫俗子们的身上,发现了因孤单而嗷嗷待哺的灵魂。同样,“震云哥”也并非没有拯救情怀,但他所理解的救赎只会发生在人世间、红尘里,不会让它发生在对星空的仰望中。嗷嗷待哺的灵魂们依然会在大地上漫游,他们一如既往地摩擦、碰撞,但总有一丝希望吧——两个陌生人彼此无间的咬合,也许造化继续弄人,也许心里仍有鬼魅,因此而丢失、而放弃,那就继续寻找吧,可这寻找并非出于人心的开悟,而是孤单灵魂的必须。

我当然是懂得“作者已死”的道理的,牟导改编刘震云天经地义,在舞台上注入自己的态度也完全无可厚非。我不会因为刘震云不是这个意思而去指责牟导的这个意思,我也不会因为自己古怪、阴森、悲观的审美趣味,而去非难牟导俯瞰的悲悯和热情的援手。在观演过程中出现的种种不称心,既不是出于刘震云的立场,也不是出于我纯属个人的好恶,而只是出于逻辑:牟导可以借助歌队向人物投注悲悯的目光,但牟导根本无法借助删减来改变人物的心理逻辑——他让人物开悟觉醒,是因为他觉得人物应该觉醒开悟,而当他把“应是”变成舞台上人物的“是”,人物就自乱了阵脚,有时不再是自己,而成了牟导的传声筒。牟导大概是习惯性地把《一句顶一万句》看作了第三世界的民族寓言,在这片大地上生息的苦难苍生们不能只被悲悯,还需要得到救赎,于是他在吴摩西、牛爱国的头顶开了一扇窗户,引入一束或许是来自天国的神光,从而为苍生带来了那珍贵的一句话。但我想,这句话应该不是吴摩西、牛爱国想听的那句话吧。

麻文琦,中央戏剧学院戏文系教授。

(责任编辑:admin) |