卡佛与欧美小说极简风:loser的人生是否值得被书写?

|

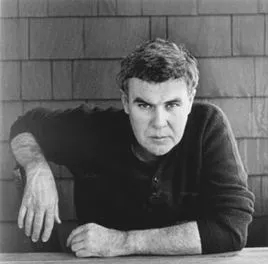

雷蒙德·卡佛

一、卡佛与肮脏现实主义:远离伟大的生活意义

进入2001年后,极简主义在美国文坛已经过去近二十年了。留下来的作品除了雷蒙德·卡佛的短篇小说集,上百个追风模仿者的作品几乎被人遗忘,文学潮流更替叠加,时间作最后一轮海选;另一方面,极简主义作为文学风格已经进入写作的有机体,被众写作者接受,成为风格的要素,它不再独树一帜, 而是成为既成的叙述手法与其他题材的结合新生出更多的作品,顺利触电进入影视媒体。

极简主义小说被介绍到中国,已经有近30年历史,雷蒙德·卡佛的小说为中国作家和读者广为熟悉,经久不衰。20世纪90年代初,在正式引进版权之前,卡佛的中译本就开始在中国流传。于晓丹翻译,花城出版社1992年出版的《你在圣弗朗西斯科做什么》,基本是国内最早的版本。其后还有英语注释读物的《雷蒙德 · 卡佛短篇小说集》,由中国对外翻译出版公司推出。译林出版社的《大教堂》是第一次正式引进中文简体字版权的卡佛作品。当2010年译林出版社推出小二翻译的《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》时,卡佛的书在中国流传已经整整二十载!新老粉丝读者年龄跨度差距30岁:从资深的卡佛译者小二(真名汤伟)这样的“60后”,一直到“90后”的文艺青年……豆瓣的卡佛小组长盛不衰,不仅聚集文青,也是专业作家扎堆的网点。

关于卡佛与中国当代文学,著名评论家李敬泽有过一段精彩总结,见于2016年发表在“腾讯文化”上的《卡佛重塑了中国作家的价值观》:“到了卡佛这里,我们看到了另外一种写作的可能性,或者是看到世界的可能性。有些东西实际上是过去我们没有看到的,有些东西过去被我们原来的价值观屏蔽掉了。而他提出的是,没希望的人生是不是就不值得写?卡佛笔下都是些倒霉的人、失意的人、潦倒的人、不成功的人或者是软弱的人,醉酒者,通过这些,卡佛为中国作家打开了眼前一座屏障,让我们看到了生活、看到了人,或者说我们看到了生活或者人的另外一种希望。在这个意义来说,卡佛对中国文学的气质,或者是看人、看物的广度上特别的重要。特别对中国20世纪90年代的一些年轻的作家都有影响,像韩东、苏童、李洱。”

“我们很多中国作家在卡佛的潜在影响下,在80年代末和90年代初期和中期做的那样,他让我们看到在我们给定的意义之下,真实的人生,真实的人的痛苦、人的绝望、人的那些在微小尺度上的挣扎。说到卡佛的极简主义,很容易被理解为一个修辞手段的问题,事实上,卡佛说到的简化,绝不仅仅是一个修辞上的简化。而是一种世界观,是一个表达对他自身和他所写那个世界的一些根本看法。”

对于中国作家来说,卡佛笔下人物的衰,破,穷,是一剂解药,解一解“高大全”人物的流毒——那不是真正的现实主义,是作家自我审查下的根据政治纲领编织出来的海市蜃楼,这味解药,用苏童评说卡佛的话是“新的眼光”“新的切入点”,真实的人是什么样子的?尤其是不那么成功不那么伟大的人生是否有资格进入文学成为主角?作者的价值观决定了作者的眼光,这是一个作家动笔之前必须回答的三观问题。卡佛的小说在美国文学中登堂入室,进入主流,占据了评论家和纯文学杂志的话语中心,这种成功,给中国作家开了天眼。

话说翻译文学影响中国现代文学的走向,卡佛只是一例。自从五四新文化运动开始后,“异域的风吹熟故土的麦子”这种现象在中国文坛屡屡发生,比如白话文初期,五四新文化运动时期的小说,以鲁迅的《呐喊》《彷徨》为代表,受欧洲和俄国的19世纪的现实主义运动影响;苏俄的革命英雄主义映照下出现延安革命文学;拉美的魔幻现实主义直接启发了寻根文学;对现代性的思考,荒诞派戏剧、电影引进,对存在主义的恶补,催生的是80年代的文化繁荣……

回到卡佛和极简主义小说。一旦诚实写出美国底层生活的挣扎,这种诚实就是诗意:一贫如洗,鲜于情感表白,多说无益,活命要紧;没有态度,也没有虚假的好人鸡汤愿景,就像凡·高的名画《吃土豆的人们》……这种文学价值观,对中国作家的影响远远不止于二十世纪八九十年代的作家,它甚至影响到“80后”,比如双雪涛长篇小说《聋哑时代》,在经济高歌猛进,中国社会日新月异,变化目不暇接的时候,一度辉煌的东北重工业区却步履蹒跚,在产业结构调整的洪流里被抛出幸福生活的轨道,成千上万的产业工人下岗,原社区四分五裂,普通人从小康生活跌落,前途茫茫,这种变迁,类似于20世纪70年代美国重工业区的“锈带”州所经历的从繁荣到贫困的跌落——《聋哑时代》的艳粉街——失业的倒霉蛋,夫妻双双下岗后潦倒的家庭,都是李敬泽说的“微小尺度上的挣扎”。聚集在脏雪堆积的艳粉街上,年过半百的失业的老两口,站在由婴儿车改装的卖茶叶蛋的推车边,这幅画面,你不难看到卡佛、理查德·福特小说的影子。

卡佛从20世纪60年代开始发表小说,70年代中期被评论家注意,他的小说风格,评论家还有更形象的名称:“厨房水池现实主义”,“肮脏现实主义”,“折扣店凯玛特现实主义”……“肮脏现实”,“折扣店现实”,这些都是美国穷人生活标配。大道至简的行文造句,可以追根溯源到20年代海明威的早期电报体短篇小说(虽然卡佛自己并不承认他师承海明威):现实在文字中的呈现只剩下名词与动词,就像《鲁滨逊漂流记》里写海难后的海滩,只有两个短句:“两只鞋子,没有船员。”名词回归到它最原始的功能意义上:状物。同样是惜墨如金的文字叙述,呈现出的小宇宙可以完全不同,卡佛代表的肮脏现实主义的极简笔墨,与海明威的电报体传达的个体状况迥异。所谓“肮脏现实”,也就是一贫如洗的现实,远离伟大的生活意义和生活目的,活下去是人生的第一要义,比如汤伟谈到理查德·福特的短篇小说中的“打猎”主题,跟海明威的《朗西斯·麦康伯短暂的幸福生活》贵族般的非洲打猎比较,理查德·福特小说中猎松鸡的父子,他们打到猎物是一笔意外的小财,立刻拿它去餐馆换些美元,然后到酒吧大吃一顿,这种目的性跟海明威非洲打猎之旅比起来要朴素得多,低层次得多,不过是偶尔捞些外快贴补家用,相当于白居易的《卖炭翁》。

卡佛的成功带出一大波模仿者,以至于80年代“欧·亨利奖”(美国短篇小说奖)评委抱怨入围作品读着都像卡佛,热到那种地步也是到头了,极简主义流派在美国本土20世纪80年代中期完全退潮。潮流虽退,作为行文风格,“极简”成为英文小说写作的标准模板之一,在不同作者的笔端,不同的题材和小说类型中它都依依不舍,不仅没有谢幕,而是一再复兴。现今被极简主义招魂的作者,一是莉迪亚·戴维斯,另一个是科马克·麦卡锡。

【本文为节选,全文刊载于《花城》2018年第2期】

(责任编辑:admin) |

织梦二维码生成器

------分隔线----------------------------