|

去年年底,果麦文化出版了一本《孩子们的诗》,里面收录了70余首3到13岁的小朋友写的诗,这些出自孩子之手的诗歌也在网上引起一些讨论。

《孩子们的诗》中的不少诗虽是以小孩子直率天真之口信口说出,可读来极真切动人,一些年龄稍大的小朋友对于其所感知到的自然和环境进行比喻,诗中也充满了想象力。下面我们来看这些孩子们的诗:

《太阳和眼睛》

于梦凡 三岁

太阳晒我的眼睛

把我的眼睛晒黑

《光》

姜二嫚 六岁

晚上

我打着手电筒散步

累了就拿它当拐杖

我拄着一束光

《灯》

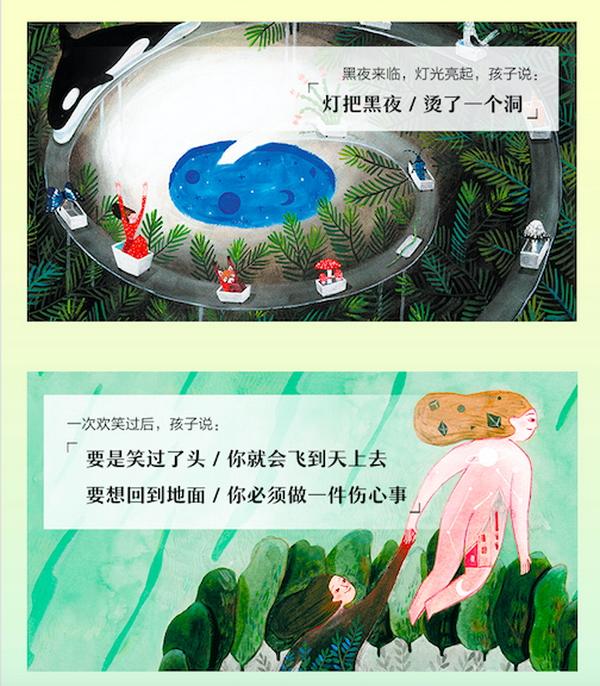

姜二嫚 七岁

灯把黑夜

烫了一个洞

《原谅》

铁头 八岁

春天来了

我去小溪边砸冰

把春天砸得头破血流

直淌眼泪

到了花开的时候

它就把那些事儿忘了

真正原谅了我

《挑妈妈》

朱尔 八岁

你问我出生前在做什么

我答 我在天上挑妈妈

看见你了

觉得你特别好

想做你的儿子

又觉得自己可能没那个运气

没想到

第二天一早

我已经在你肚子里

这些都是年龄相对小的小朋友写的诗,他们将生活中用身体直观感受到的不加矫饰地形容出来。也有网友会质疑,这是否可以成为诗?“晒黑眼睛”“拄着光”“把春天砸得头破血流”这些都是严苛的语言习惯使用标准下,并不太“贴切”的形容,甚至这样的句子写下来,会被老师责令改正。

关于诗的定义,有诗评人指出:“一个文本作为诗是否成立,其实并不困难,只需两个互为表里的指标:第一,文本之内,是否具备了诗歌内容的两个基本元素:被表现者与表现者。第二,文本之内,被表现者与表现者这两个事物的组合是否构成了表现与被表现的关系即是否实现了诗人的某种表现行为——即诗意的命名。”从这个定义出发,“太阳晒黑眼睛”“把春天砸得头破血流”“灯把黑夜烫了一个洞”“我拄着一束光”这样的句子均有明确的表现者与被表现者,且在选择这两个元素时,因为未被常规的语言习惯束缚,显出一种“陌生化”的美感(如晒黑眼睛)。且在建构二者关系时,小朋友的措辞(如“烫”“拄着”)均颇有意味。

陈仲义将好的现代诗应有“四动”:在传统好诗的“感动”标准之上,加入了精神层面的“撼动”、诗性思维层面的“挑动”、语言层面的“惊动”。更小的小朋友“写”的诗,可能就是在大脑中有限的词库中随意取用一些词来表达自己的感受,这种随意性经大人解读有了诗意,所以年幼的小朋友“写”的诗更多的是语言层面的“惊动”,而谈不到思维和精神。

但是一些年纪稍微大一些、并且对身边的事情有了更为明确的认知的小朋友写诗时,则除了语言措辞上层面的“惊动”,也不乏一些感情真切而并不流于窠臼和做作的诗:如上面所列举的《挑妈妈》。还有以下的诗:

《猫》

姚铭琦 十二岁

所有的猫都当过人类

敏感且自尊

独立而庄重

它们有很多时间专注发呆和观察世界

还可以把身体绕成一圈

用尾巴遮住眼睛

不看这个人间

《等待》

石薇拉 十二岁

沙发上

一个女人优哉地吸着烟

另一个女人

悠闲地玩着手机

还有一个

十一岁的小女孩

在翻滚

谁也看不出

她们在焦急地等待

《皱纹》

谢欣 八岁

爷爷年纪大了

他的脸上

布满了一道道深深的皱纹

平静的海面

一阵微风拂过

荡起层层波纹

大海是不是也老呢

《猫》中,“敏感且自尊”“独立而庄重”这样的句子都规范且精准,但是整首诗精彩的不是这些规范的形容,是最后那一句“把身体绕成一圈,用尾巴遮住眼睛,不看这个人间。”孩子们感受到的比我们想象得要多很多。

“平静的海面,一阵微风拂过,荡起层层波纹,大海是不是也老呢。”北岛说“孩子的问题都是真问题”,孩子们对一切发问,他们带着恻隐的心去看世界,关心大海会不会也老去,关心星月的来由,关心这个世界被自己的挑中的那一个好妈妈。好的诗歌就是始于“关心”。海子写“从明天起,关心粮食和蔬菜。我有一所房子,面朝大海,春暖花开。”“陌生人,我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程,愿你有情人终成眷属,愿你在尘世获得幸福,我只愿面朝大海,春暖花开。”这种更具有普世意味的情怀和祝愿是令人动容,在学会不断地索取之前,小孩子更懂得要给予。

唐不遇在《第一祈祷词》中写:“世上有无数的祷词,都不如我四岁的女儿的祷词,那么无私,善良,她跪下,对那在烟雾缭绕中,微闭着双眼的观世音说:菩萨,祝你身体健康。”

《孩子们的诗》中,也不乏极富灼见的,读来让人心头震动的诗:

《回到地面》

朵朵 五岁

要是笑过了头

你就会飞到天上去

要想回到地面

你必须做一件伤心事

《骨头》

董其端 六岁

我们的骨头

穿上了人肉

我们一笑它就笑

我们哭了它也哭

我们的心里有神秘

我们的骨头会和我们一起生活

《风在算钱》

王子乔 六岁

谁也没有看见过风

不用说我和你

但是纸币在飘的时候

我们知道风在算钱

《黑森林》

游若昕 九岁

在大家的

掌声中

一个人

走了进去

不知过了

几千年

几万年

这个人

再也没有

走出来

这样的诗让人读来欣喜又战栗。首先是他们对于他们所认为的真相近乎冷峻的揭示,如“风在算钱”落笔爽利、比喻新奇。而《回到地面》中“要是笑过了头,就会飞到天上去”“要想回到地面,必须做一件伤心事”这是五岁的孩子对于喜悦和伤心直观的理解,简单的词语构成的语义的空间,可以安放许多种深刻。“我们的骨头穿上了人肉”“我们的心里有神秘”六岁的小孩对于我们大人避之不及的意象的熟稔的运用,且读来并不阴森恐怖,反而是真切可爱。《黑森林》中,诗中不再提及黑森林,用很有画面感的语言写了在掌声的鼓动下一个人走进了黑森林,但是几千年几万年都没有再走出来。九岁的孩子有他们所热爱和伸张的,也有他们恐惧和想批判的,诗中有他们明确的爱憎。

孩子们所需求的远比大人世界所给予的要多。这些诗中,我们已经看到不足十岁的孩子对于世界、对于事情的真相的深刻的理解。他们是充满了眼泪和忧伤的小兽,当大人世界认为用一支冰激淋或者是循环播放着的《喜羊羊与灰太狼》和《熊出没》就能困住一个孩子的灵魂时,他告诉你“我曾在春天把冰砸得头破血流,但是到了花开的时候,它就把那些事情忘了,真正原谅了我”。他告诉你“我的眼睛很小很小,有时遇到心事,就连两行泪也装不下”。

北岛在一次《南方周末》的访谈中谈起,也许诗歌可与教育体系相抗衡,拯救孩子于水火之中。他谈道:“要从小培养孩子的诗情,到了大学,他们的整个思维方式、感知方式已经被定型了。可以说,我们整个教育系统奠基于西方的工具理性,俄罗斯思想家索洛维耶夫特别反对的就是西方的工具理性,他认为与心灵无关的知识,不仅无益,甚至有害。我们在自己受教育的过程中也能体会到这一点。欧美从19世纪就开始对此有所反省,提倡通识教育,一个大学的好坏往往首先取决于通识教育。难道我们真希望子孙后代都成为只懂专业知识的准机器人吗?或许诗歌可与教育体系抗衡,救孩子们于水火之中。”

北岛曾编了一部《给孩子的诗》,在序言中,他写道:“诗歌在词与世界之间。诗歌是用语言的钥匙,打开处于遮蔽状态的世界……如今,我们正在退入人类文明的最后防线——这是一个毫无精神向度的时代,一个丧失文化价值与理想的时代,一个充斥语言垃圾的时代。一方面,我们生活在不同的行话中:学者的行话、商人的行话、政客的行话,等等;另一方面,最为通行的是娱乐语言、网络语言和新媒体语言,在所谓全球化的网络时代,这种雅和俗的结合构成最大公约数,简化人类语言的表现力。诗歌何为?这古老的命题,在当今有着特殊的意义。”

(责任编辑:admin) |