|

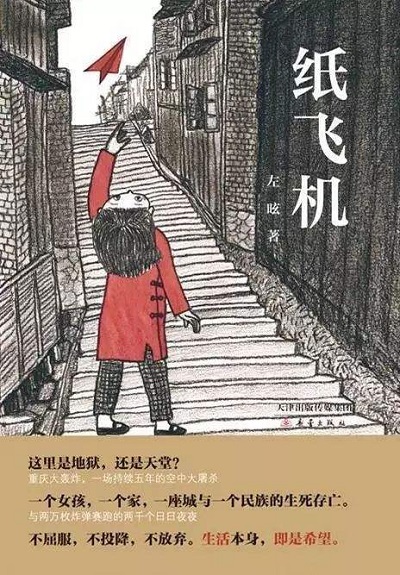

左昡

左昡,女,1981年出生于重庆市渝中区,北京师范大学儿童文学博士。出版有童话《住在房梁上的必必》,图画书《冬吉和圣诞夜的雪》,小说《纸飞机》。童话《像棵树电影院的奇闻轶事》荣获2008冰心儿童文学新作奖,《住在房梁上的必必》荣获2012年冰心儿童图书奖和第九届全国优秀儿童文学奖。

儿童文学作品中,以抗日战争为背景的作品近年不在少数,选点不同,写法各异,如呈现山东抗战的《少年的荣耀》、东北抗战的《满山打鬼子》,或是北京、上海抗战的《将军胡同》《1937,少年夏之秋》等。左昡的《纸飞机》,这样一部取材于重庆大轰炸、极其惨烈地表现非战场的普通民众殊死抗争的作品的出现,焕发着极为独特的精神气韵,不由分说,便引领读者重归大轰炸时期的陪都重庆——中华民族抗战史中那座“不死的城”。

作品以轮回的形式唱奏火辣坚韧的生命之歌。通篇由《四季歌1938》《山水歌1939》《日月歌1940》《天地歌1941》《四季歌1942》构筑。5年的历史跨度,集中于十几万字的一部作品中,且仅仅是忠实地以时间为序,但作品不见丝毫面面俱到的累赘和平铺直叙的索然,而是让历史本真现身,让真实焕发出扣人心弦的伟力。作家将长达5年艰苦卓绝的陪都守卫战,浓缩在重庆曙光巷平常人家的生活里。恍然间,就踏过了5年。

忠实的现实主义抒写,冷静的自然主义描摹

左昡这次的写作,如直入“无我”之境,完全隐去了作家自我与当下时代,全然进入到一个女孩视野中的灾难重庆。这是身为作家,尤其是儿童文学作家所具备的惊人的功夫。作品中没有西方小说传统意义上的、第三人称立场上的典型环境描写,而全以孩子的视角展开。正是这纯粹的儿童视角,让残酷的气息在云遮雾绕间丝丝缕缕地渗出,一经阅读还原,便产生了比直接描写更加惊人的震撼感。

故事开启于一个明媚的春天,一个小女孩兰兰,兰兰的一家,兰兰家所在的一条巷,街街巷巷构成的一个城,孩子欢快无忧,日子祥和“安逸”。在这份散淡的“安逸”中,背景信息点滴渗入,操各地方言的外来住户,近在咫尺的军用机场,巷子里新砌的防火池,处处在挖的防空洞,统一刷成灰黑色的房子,全城按时熄灯的规矩,儿童节的“防空游园会”……生活中的灾难,总是在一片祥和中忽然而至,就像一个鲁莽闯入的家伙,瞬间将美好撕得粉碎。《纸飞机》中,作家也每每将灾难的先兆完全融入自在的生活写意之中,当我们对安逸散淡的调子渐生习惯,失了警惕,忘了这是1938年的重庆时,作家却猛地扯开了生活的面纱,揭出严酷的历史。突然降临的灾难,令读者和书中人物一样措手不及。“国难”终于以最真实的面目现身于每个“个体”面前。

5年的大轰炸,作家只集中笔力描写了第一次躲警报的人心惶惶,第一次被轰炸的血腥惨烈,一次防空洞中的焦灼,一次亲眼指认死人堆中的亲人。大量的笔墨都在看似琐细的日常生活之中。然而,却正如灰黑中一抹刺目的红,集中、鲜明、又强烈。“五三”“五四”大轰炸的描写,作家冷静运笔,却内蓄激情,疯窜的火舌、嘶吼的火焰、灼人的热浪、生死边缘挣扎的男女老幼,“前一秒还是个人,后一秒却被震成了几块”的惨烈景象,无遮无掩地暴露于观者面前。作家毅然决然地直面了残酷,正视了惨绝人寰的灾难,传达真切,仿似亲历。且不断突破极致,每每在读者认为已到极点时,轰炸竟更为惨烈,伤亡竟更加惨痛。日寇惨绝人寰的施暴行径,被左昡以庄重的现实主义之笔表现出来,不加夸饰,不做渲染,却金石相击,震撼人心。如此的真实感,是同题材作品中罕有。

极致的悲剧,端端正正的正剧

《纸飞机》是一出极致的悲剧,将人生有价值的东西逐一毁灭,将生存的希望一丝丝抽离;《纸飞机》又是一场端端正正的正剧,不见丝毫的悲悲切切,昂扬着对生命尊严、勇气与力量的讴歌。如同余华的《活着》一般,是以描写一个接一个惨痛的死亡,来讲述人应该如何坚韧地“活”。

作品灌注着一种重庆人自有的骨气。日本飞机刚轰炸了重庆,重庆人却道“天大地大不如年大”,依旧摆宴把酒,走亲串友,依旧哗啦啦地搓麻将,热热闹闹地过年,不见愁云惨淡,也不见张皇奔逃。重庆人始终抱定信念,“我们有警报台,有防空洞,还有高射炮,把他打回小日本去!炸嘛,越炸我们越不得怕!”房子炸平了,街坊四邻会互相搭把手,用竹筋、泥土和稻草搭起“捆绑房子”;亲人炸死了,人们重新抱团儿,重组家庭,互相温暖。这样的坚韧不屈,让重庆历经持久经年的恐怖轰炸,非但没有逃成一座空城,反而让一颗颗受伤的心、疲惫的心、仇恨的心更紧地贴在一起,凝聚成坚不可摧的胜利信念。病弱羞涩的兰兰瞬间成熟、坚强起来,柔弱的骨子里生出坚韧的骨气,“光着脚爬下床”,向天空中假想的阎王狠狠地掷出石子。刚刚在大隧道惨案中痛失父亲,兄妹俩却用鲜红的颜料在高高的废墟上写下四个大字:“愈炸愈强!”悲壮之美激荡人心。

重庆人又是那样的乐观豁达。作家笔下的首次躲警报,一派人仰马翻的慌乱。之后的躲警报,则非但不因一次次的惨烈伤亡叠加而变得如惊弓之鸟,反倒游刃有余泰然处之起来。这一点,汪曾祺也曾表现过,连“躲”字都不屑用,只用“跑”,“跑警报”而已。人们照例会去电影院,有滋有味看《孤岛天堂》。警报来了,收好票子去跑警报,警报解除了,只要电影院没被炸,便踏着碎砖瓦,跨过炸弹坑,回去接着看。家里轰炸得只剩一个酒瓶子和一个泡菜坛子没碎,爸爸却笑着发话,“有酒有泡菜,这日子就倒不了”。重庆人是多么通晓生命原初的意味。中元节之夜,在人们烧纸祭奠亲人时,日本飞机发动了更猛烈的轰炸。被炸得片甲不留的民众也并不落泪,相互吆喝着,去江边泡个脚,摆个龙门镇,垒个泥巴灶烧饭,支起小火锅开涮。兰兰坐在江边,看着滚滚向前的长江,想想被甩在脑后的、还在默默燃烧着的曙光巷,“心里有一种空空的感觉,又有一种满满的感觉”,在空与满之间,兰兰听见自己的心在“用力地跳动着”。这正是这段历史给予我们的感觉,失却的不计其数,不变的是必胜的信心与满满的希望。除了坚韧倔强,除了乐观豁达,重庆人更是血肉丰满的,在那样的历史岁月里,他们依旧宽容、重情,经历着一个又一个极致形态的人性考量。

作品中,既有以兰兰一家为代表的普通百姓,也有以金先生为代表的正义文化人阶层,还借金先生带兰兰去汪山治病一环,勾勒了逃难富人圈的买醉人生。作品融入了自然无痕的历史信息,悲壮的“川军出川”、汪精卫投日、卑劣的投掷细菌弹行径等皆有指涉,也真实展示出捐款捐物、群策群力的全民抗战。因为儿童视角的把握,这一切是完全中立的讲述,是非功过,皆由当代读者自己评说。多首载于20世纪三四十年代报刊上的抗战童谣,当时重庆重要的怒吼剧社,热演的抗日活报剧,也都穿越历史,在书中重现。作家不做丝毫的臆造胡编,全部以真实的史料为基础,以虔敬的创作态度,切实地重回了历史文化语境。

奇特贯穿的意象,绵密呼应的叙事

书中,两个突出的意象贯穿全篇。其一是“纸飞机”。纸飞机飞翔在无数个孩子的儿时记忆中,是自由飞翔、放逐梦想的象征。兰兰的第一架纸飞机是哥哥折的。之后,兰兰折了无数种材质的纸飞机。它们在兄妹分别时出现,兄妹相聚时出现,家人分别时出现,家人死去时出现……家人即将分离的夜晚,兰兰用纸钱折出纸飞机,映射出浓郁的死亡气息;兰兰将一张用大轰炸的相片折成的纸飞机用力地掷啊掷,想掷飞这个噩梦,却挡不住妈妈的离去;在汪山养病时,兰兰将练字用的纸折成纸飞机;捐钱给“中国儿童号”后,兰兰还用认捐的票据折成一架小飞机。尾声部分,终于不再是惨白哀痛的纸飞机,兰兰将写对联剩下的红纸折了四架红艳艳的纸飞机。纸飞机终于象征了曙光来临,承载、放飞了孩子们美好的希望。

“黑金鱼”则是一个奇特的意象,几次出现在兰兰的梦中,如同一个精灵,或接收、或传递着生或死的讯息。尾声部分,当哥哥意外死去时,兰兰仿佛又看到了那条黑金鱼从“脑海深处游了出来——它曾经驮走了我的妈妈、爸爸、外婆,驮走了许许多多沉默无语的人,现在,它来接我的哥哥了”。黑色的金鱼,既以“黑”象征着死亡,又以“鱼”之传统谐音,渲染出生命力的绵延不断。扭着劲儿的意象,恰如重庆人民,就是这样拧巴、不屈、顽强、生生不息。

作品真正做到了无一处“闲笔”,每一个人物、物件、场景,都在作品中形成绵密的呼应。收藏宝贝相片的片段,兰兰头一次识得相片,当宝贝般收起,之后亲历轰炸,这张摄于轰炸现场的相片变为一个“成真的噩梦”。短暂还乡的插曲,在文末成功揭出乡间也完全不能幸免的轰炸之难。精笔描绘的兄妹同游阎王殿,恰恰预示了即将开启的人间地狱。堂哥青松的最后投奔,也将这个仅剩一母三女的家庭再次匹配周全。包括兰兰认的每一个字、临的每一句帖,都参与在叙事之中。全书的5个篇章自成轮回,第一个“四季歌”中,幸福美好的一家人,到末一个“四季歌”中,仅剩“我”是囫囵的。但是,曙光巷里又到了挨家挨户熏腊肠的日子,陆婶婶也会叹一声“安逸”。正像兰兰所说:“我们一次又一次地失去亲人,痛苦,伤心,愤怒,天塌地陷,但我们、我们的家毕竟活着,带着我们的伤、我们的痛、我们的心里的空白,还有燃烧在我们心中的火焰,一如往常地活着。”

此时的左昡,完全不是那个写童话时的俏皮精灵,而是如此严肃,带着责任——告知人类这段曾经的、不可思议的斗争史,带着敬畏——抒写重庆百姓以坚韧顽强做出的生命诠释。朴质的叙事风格与精运匠心的叙事手法,平静克制的文字,细腻入微的描摹,恰切而适时的心理烘托,营造出历史的鲜活画面,共同成就了这部难得的严谨之作。

无以言表,惟再次吟诵书中摘自1940年《大公报》上的那首《重庆小调》:

重庆炸平了,谁相信?

我看见重庆像松竹样常青。

在这儿寻不出半分狼狈,

漫天大雾只和风在吹。

林森路,长呀,跟了江水流。

两路口,大呀,挤满了过路人,

来这儿,只听见江水唱,船夫也唱,

唱着句不尽的话:“不死的城!”

(责任编辑:admin) |